Процессы самоочищения в почве

Микрофлора почвы

Почва — это смесь частиц органических и неорганических веществ, воды и воздуха.

Неорганические частицы почвы — это минеральные вещества, окруженные пленкой коллоидных веществ органической или неорганической природы.

Органические частицы почвы — остатки растительных и животных организмов, т.е. гумус. Почва обильно заселена микроорганизмами, так как в ней есть все необходимое для жизни: органические вещества, влага, защита от солнечных лучей.

В почве встречаются все формы микроорганизмов, которые есть на Земле: бактерии, вирусы, актиномицеты, дрожжи, грибы, простейшие, растения.

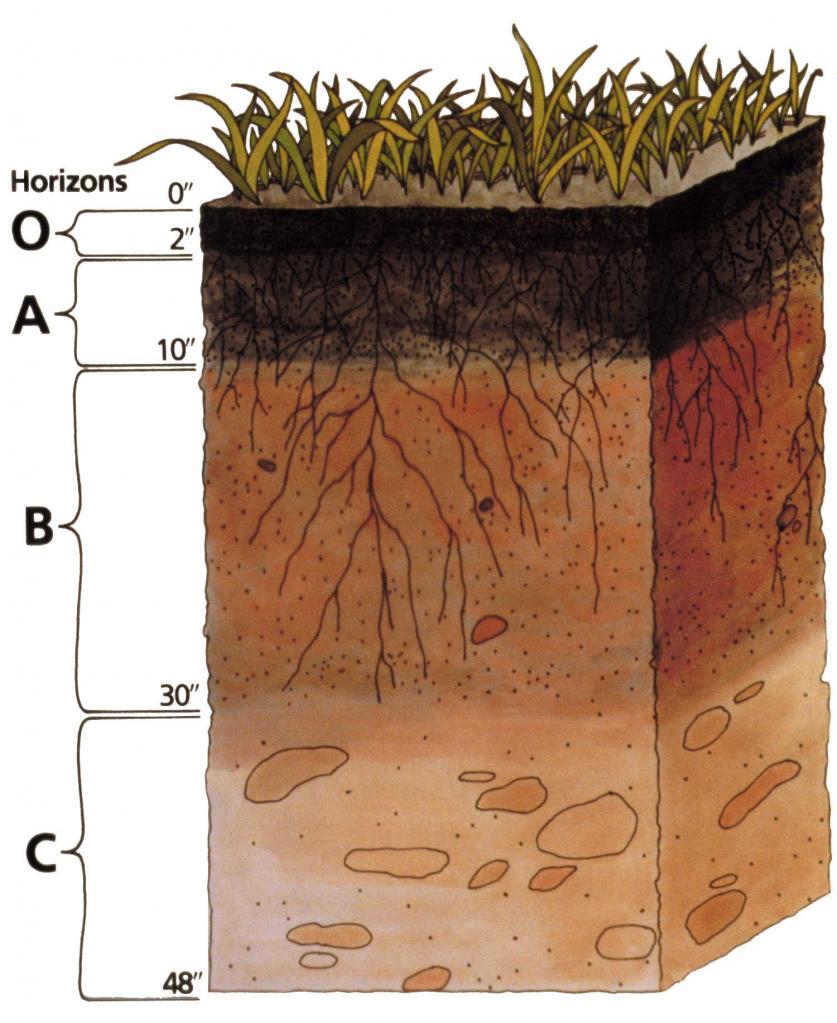

Общее микробное число в 1 г почве может достигать 1— 5 млрд. В 1 га почвы содержится 1 тонна живого веса бактерий, однако в разных слоях количество микроорганизмов неодинаково. В самом верхнем слое почвы микроорганизмов очень мало (слой « 0,5 см). На глубине 1—2—5 см до 30— 40 см число микроорганизмов больше всего. В этом слое ОМЧ в среднем 10—50 млн в 1 г. В относительно чистых почвах этот показатель равен 1,5—2 млн в 1 г. Глубже 30— 40 см число микроорганизмов снижается и в более глубоких слоях их опять мало.

Почва как фактор распространения инфекционного заболевания

Микрофлору почв делят на 2 группы:

1) аутотрофная, которая питается минеральными веществами.

2) гетеротрофная — питается органическими веществами.

Обе группы участвуют в процессах самоочищения почв, минерализации почв, хотя некоторые представители гетеротрофов загрязняют почву — это и патогенная микрофлора.

Основная масса патогенной микрофлоры в почве постепенно отмирает, однако длительность переживания патогенной микрофлоры зависит от следующих факторов:

* температуры и влажности почв;

* микроорганизмов, продуцирующих антибиотики; от токсикоза почв.

В почвах периодически появляются токсические вещества, их природа не совсем изучена, но предполагается, что это метаболиты некоторых микроорганизмов. Токсические вещества почвы губительно действуют на микроорганизмы почвы, в том числе и на полезную микрофлору.

Дизентерийная палочка при 18°С выживает в различных типах почв от 3 до 65 дней, S. typhi и paratyphi — 19—101 день.

Споровая микрофлора сохраняется дольше, даже годами и, напротив, холерные вибрионы, палочки чумы, бруцеллеза, вирусы полиомиелита — от нескольких часов до нескольких месяцев.

Процессы самоочищения в почве

При попадании в почву органических веществ сразу же повышается общее микробное число (ОМЧ), а также общее число сапрофитов (ОЧС). Обычно в грязных почвах ОМЧ ОЧС, а в чистых ОМЧ = ОЧС или ОЧС ОМЧ. Сначала размножаются гетеротрофы, обладающие очень высокой ферментативной активностью и представленные семейством кишечных, псевдомонад, аэромонад, аэромобак-терий и др. В этот период в почве много фекальных бактерий (бактерий группы кишечной палочки — БГКП, энтерококки, Cl. perfringens), много протеолитов, разлагающих белки, пептоны, желатина, много аммонификаторов, т. е. микробов, расщепляющих белки до NH3.

В процессе самоочищения почвы все время меняется состав микрофлоры. По мере повышения кислотности в почве появляются ацидофильные микроорганизмы: молочнокислые бактерии, дрожжи, грибы, плесени, актиномице-ты.

По мере накопления аммиака в почве начинают размножаться нитрификаторы, т. е. микроорганизмы, окисляющие МН3 до нитритов и нитратов. Эти микроорганизмы завершают цикл превращений органических веществ в неорганические.

За окисление NH3 до HNO2 ответственны нитрозобакте-рии (Nitrozomonas, Nitrosaspira), а за окисление HNO2 в HNO3 — нитробактерии.

Одновременно с процессами нитрификации идут процессы денитрификации, т.е. восстановление нитратов в нитриты, а далее в газообразный азот. На этом этапе ОМЧ почвы становится низким. Видовой состав и численность микрофлоры стабилизируется. Активные вегетативные формы спо-рообразующих бактерий и грибов уступают покоящимся спорам бацилл, актиномицетам, грибам.

В чистых почвах всегда доминируют покоящиеся споры. Спорообразование всегда говорит о законченных процессах минерализации почвы.

Сочетание ОМЧ и нитрификаторов используют для распознавания и отличия чистых почв от почв, бывших загрязненными, но находящихся на стадии минерализации. Для них характерно низкое ОМЧ, но высокое число нитрифика-торов.

То же самое можно сказать и при сопоставлении общего числа сапрофитов и процентов споровых аэробов. Если процент споровых форм к ОЧС высок (40—60%), то это характерно для чистых почв, если же низок (25%), то почва загрязнена. Если к вышеперечисленным показателям добавить еще определение БГКП, Cl. perfringens, термофилы, то для самого свежего загрязнения характерна большая обсеменен-ность почвы БГКП, Cl. perfringens, термофилами и отсутствие нитрификаторов.

Чуть позже, когда начинаются процессы самоочищения, наряду с кишечными бактериями начинает нарастать количество нитрификаторов.

В процессе самоочищения почвы происходят изменения в показателях: наиболее быстро отмирает кишечная палочка. Обнаружено, что в сильно загрязненной почве титр БГКП увеличивается за 4,5 месяца с 10 5′-6 до ЮЛ или 1 г, титры Cl. perfringens и нитрификаторов были еще низкими. Такое соотношение показателей говорит об очищении почвы только от кишечных палочек и патогенных бактерий семейства кишечных и об интенсивных процессах самоочищения.

Через 9—11 месяцев в супесчаных почвах ОМЧ уменьшается от нескольких миллионов до нескольких тысяч микробных клеток в 1 г. Титры нитрификсаторов резко увеличивались. Высокие титры всех показателей говорят о законченных процессах самоочищения.

Дата добавления: 2015-11-28 ; просмотров: 1101 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Самоочищение почвы — значение, этапы и процессы

Самоочищение почвы — достаточно долгий и сложный для природы процесс. Это процедура превращения вредных органических веществ в полезные неорганические. Все вредные вещества, которые попадают в почву, через некоторое время фильтруются и теряют любые отрицательные и вредные свойства.

Процессы самоочищения почвы

Почва обладает самыми уникальными свойствами самоочищения. Почвенные микроорганизмы занимаются этим делом. Также уровень влаги, кислорода и физико-химические свойства играют важную роль. Почвенные микроорганизмы фильтруют вредные отбросы, которые попадают в грунт в виде неочищенной воды. В порах верхних слоев почвы задерживаются разные твердые вещества.

• животные останки и растительные;

Скорость разложения зависит от уровня кислорода в почве. Аэробный или анаэробный способ очистки помогает разложению органических веществ.

Аэробные условия

Самоочищение почвы этим способом проходит так:

• в почве образуются жирные кислоты;

• потом распадаются на разные газообразные вещества в виде метана, органических спиртов и диоксида углерода.

Сами жиры разлагаются гораздо медленнее углеводов. Вначале жиры расщепляются на жирные кислоты, а уже после происходит тот процесс, который описан выше. При недостатке в почве кислорода образуется много неприятных по запаху жирных и летучих кислот. Также в почву попадают вещества, содержащие большое количество азотистых соединений. Относятся к категории продуктов белкового обмена. Проходя долгие стадии расщепления, они медленно превращаются в аминокислоты. Большинство белков используют аминокислоты как свой энергетический материал. Аммонификация проходит в начале минерализации. Также в процессе минерализации задействована и мочевина, которая со временем превращается в аммиак. В завершающей стадии минерализации фактически все вещества превращаются в нитраты. После этого все растения получают питательные вещества.

Анаэробные условия

Чтобы понять важность значения самоочищения почвы, необходимо изучить анаэробные условия. В таких условиях почва перенасыщается отходами, в результате чего формируется большая влагоемкость и капиллярность. Кроме нитрификации проходит процесс денитрификации, где микроорганизмы нитратов восстанавливаются до нитритов, аммиака и оксидов азота. Это происходит в условиях недостатка кислорода и способствует быстрому восстановлению почвы. Также во время денитрификации атмосферный воздух получает дополнительное насыщение азотом. Чем быстрее почва очистится от органических загрязнений, тем быстрее биологические загрязнения превратятся в полезные ресурсы, которые называются удобрением или компостом. В основном патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов погибают от высыхания, что способствует очищению почвы.

Образование гумуса

В результате самоочищения образуется гумус – это специальное органическое вещество, способствующее большей плодородности почвы. В народе его называют перегной. Как видим, органические компоненты, которые тем или иным образом попали в почву в виде загрязнений, постепенно вновь превращаются в полезные вещества. Их можно использовать как удобрения. К сожалению, спорообразующие формы не могут превратиться во что-то полезное для грунта. Чтобы образовался перегной, в среднем требуется весь теплый сезон до начала первых морозов. Для образования компоста требуется в среднем год или два. Если в хозяйстве есть куры, то желательно, чтобы они перебирали его постоянно, тогда компост намного быстрее станет полезным удобрением. Благодаря компосту можно существенно повысить урожайность без использования химии.

Мероприятия по охране почвы

Чтобы сохранить качество почвы на таком уровне, который не позволит развиваться разного рода заболеваниям, необходимо проводить комплекс мероприятий, которые не только сберегут, но и повысят урожайность. С этой целью создаются специальные экспертизы, которые:

• занимаются наблюдением за санитарным состоянием почвы;

• проводят планировочные мероприятия;

• осуществляют гигиеническое нормирование;

• создают законодательные, технологические санитарно-технические условия, которые способствуют быстрому и эффективному очищению почвы.

Самым важным аспектом в санитарной охране почвы является разработка гигиенических нормативов. Эти нормативы помогают определить, насколько безопасно или небезопасно то или иное вещество для почвы. Но все эти нормативы еще развиты слабо, поскольку разработано их только 200, в то время как в почву попадает больше, чем десятки тысяч таких веществ.

Технические мероприятия направлены на то, чтобы создать безотходное или малоотходное производство на предприятия, а также максимально снизить возможный уровень загрязнения. Чтобы обезвредить твердые отходы, необходимо:

• создавать мусоросжигательные заводы;

• строить заводы биометрической обработки;

• разделять отходы по категориям для дальнейшей утилизации.

Самоочищение почвы будет совсем неэффективным, если при современном темпе жизни и производства не проводить переработку отходов и очистку от жидких отбросов. Для этой цели проводят ассенизацию или устанавливают канализации. Если нет возможности оборудовать свой дом канализацией, необходимы дворовые уборные. По санитарно-гигиеническим нормам, они должны находиться на расстоянии не ближе, чем 20 метров от жилого сектора. Чтобы предотвратить заражение почвы, необходимо раз в день место возле туалета посыпать хлорной известью. Если такой возможности нет, то нужно стараться хоть раз в 2 месяца чистить выгребные ямы.

Также необходимо обустроить такие объекты дренажем, чтобы отходы по трубам шли в водоем и там очищались путем гидролиза.

Этапы самоочищения почвы

Они выглядят следующим образом:

- Во время гниения происходит аэрация, то есть поглощение кислорода; минерализация и формирование минеральных веществ; гумификация, то есть образование гумуса.

- При брожении поглощается энергия, и формируются зловонные газы в виде аммиака, метана, водорода и других.

- Нитрификация – окислительный процесс.

- Денитрификация – обеднение почвы полезными азотистыми веществами.

В статье перечислены все основные стадии самоочищения почвы, а также комплекс мероприятий, которые может провести человек самостоятельно. Дело в том, что почва может самоочищаться без негативного влияния человека. Потому задача человечества минимизировать влияние на почву и уменьшить количество отходов, ведь природа не справляется с ними в полном объеме. Если продолжится загрязнение почвы такими же темпами, то уже через 20 лет люди не смогут употреблять чистую и не зараженную пищу, что очень опасно для здоровья.

Источник

Процессы самоочищения почвы.

Способность почвы к самоочищению имеет большое значение в санитарном, эпидемиологическом и эпизоотологическом отношении.

Самоочищение почвы происходит в результате ее поглотительной способности и жизнедеятельности микроорганизмов. Почвенная микрофлора, грибы, простейшие и личинки насекомых при доступе кислорода быстро разрушают органические вещества, превращая их в органические или минеральные. Этот процесс называется минерализацией органических веществ. Схематически его можно представить следующим образом. Белки под воздействием энзимов, выделяемых микробами, расщепляются на более простые соединения через стадии альбумоз, пептонов, полипептидов до конечного продукта распада аммиака и его соединений. Под влиянием липолитических бактерий жиры расщепляются на глицерин и жирные кислоты до образования конечных продуктов — углекислого газа и воды. Под действием сахаролитических бактерий и микробов брожения происходит распад углеводов и сбраживание клетчатки до образования углекислого газа и воды. Минерализация органических веществ в почве возможна как при доступе кислорода воздуха (в аэробных условиях), так и при его отсутствии (в анаэробных условиях). В первом случае окислительные процессы происходят с образованием конечных продуктов разложения — воды, углекислоты, солей азотистой, азотной, серной, фосфорной кислот, без выделения в воздух промежуточных зловонных продуктов (аммонификация). Вслед за аммонификацией в аэробных условиях начинается процесс нитрификации: образовавшийся аммиак подвергается действию нитрифицирующих микробов. Эти микробы переводят аммиак в азотистую (нитриты) и азотную (нитраты) кислоты, которые при соединении с калием, натрием и другими элементами образуют соли, доступные для усвоения растениями. В почве может происходить и обратный процесс (денитрификация), при котором под действием особых видов бактерий нитраты могут восстанавливаться до нитритов. Одновременно с окислением аммиака окисляются и другие промежуточные продукты распада органических веществ. Например, углекислота превращается в соли угольной кислоты (карбонаты), сероводород — в соли серной кислоты (сульфаты), фосфор белков — в соли фосфорной кислоты (фосфаты). Совокупность процессов минерализации и нитрификации обеспечивает самоочищение почвы. При анаэробных условиях под влиянием гнилостных микробов, микроорганизмов брожения и других организмов, находящихся в почве, происходят восстановительные процессы с образованием неокисленных, зловонных продуктов гниения — аммиака, сероводорода, метана, индола, скатола, меркаптанов и др. В анаэробных условиях нитрификация и другие окислительные процессы отсутствуют. Биохимические процессы в данном случае происходят весьма медленно. В результате углеводы распадаются на воду и углекислоту, жиры — на глицерин и жирные кислоты, белки превращаются в аминокислоты и аммиак, сера белков — в сероводород. Растительная клетчатка и лигнин при разложении в почве образуют перегной, или гумус, а сам процесс такого разложения называется гумификацией. Образующийся в почве под влиянием грибов, аэробных и анаэробных бактерий, гумус имеет большое агротехническое и санитарное значение.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник