Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Абсолютный возраст

Абсолютный возраст — время, прошедшее с начала формирования почвы до настоящего времени. Он колеблется от нескольких лет до миллионов лет. Наибольший возраст имеют почвы тропических территорий, не претерпевших различного рода нарушений (водная эрозия, дефляция и т. п.). Абсолютный возраст почв значительной территории нашей страны исчисляется тысячелетиями и десятками тысяч лет.[ . ]

Различают абсолютный и относительный возраст почв. Абсолютный возраст исчисляется временем формирования почв с момента образования материнской породы до сегодняшнего дня. Абсолютный возраст почв основной территории европейской части России составляет 60—80 тыс. лет, так как примерно столько лет назад произошло отложение материнских пород в период освобождения ее территории от четвертичных льдов и действия ледниковых вод. Наибольший абсолютный возраст имеют почвы тропических областей (до миллиона лет), а наименьший — прирусловой части поймы, так как они ежегодно сносятся при разливе рек, а после окончания паводка почвообразовательный процесс начинается заново на свежеотложенных аллювиальных породах.[ . ]

Толчелъников Ю.С., Kocmapee A.C. Абсолютный возраст второго гумусового горизонта вторично-подзолистых почв Смоленской области //Там же. 1980.[ . ]

С. К характеристике абсолютного возраста второго гумусового горизонта дериово-под-золистых почв Западной Сибири.— Докл. АН СССР, 1970, т. 191, № 5.[ . ]

Среди многочисленных методов определения «абсолютного» возраста объекта наиболее распространены свинцово-ура-ноториевый, калий-аргоновый и рубидий-стронциевый.[ . ]

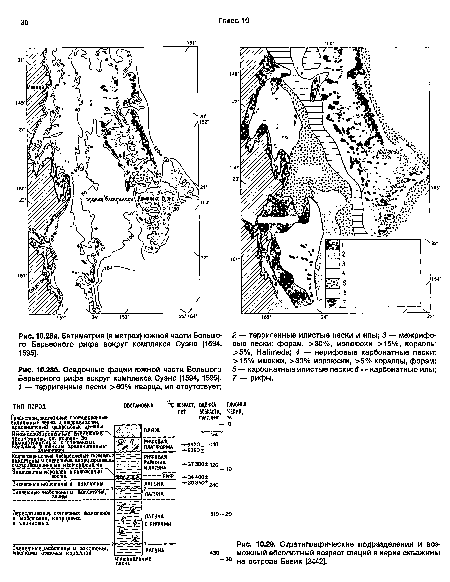

| Стратиграфические подразделения и воз-430 можный абсолютный возраст фаций в керне скважины “ 30 на острове Бевик [2442]. |  |

Этот метод сыграл также большую роль в геологии, где свойства и особенности погребенных почв помогли решению спорных вопросов возраста и стратиграфии осадочных горных пород (Чалышев, 1978).[ . ]

Общепринятая в XIX и XX вв. геохронологическая шкала опиралась на самые приближенные данные об абсолютном возрасте геологических эр и периодов. С момента использования радиологических методов определения абсолютного возраста горных пород, основанных на учете явления самопроизвольного распада радиоактивных элементов и определении содержания этих элементов и продуктов их распада в минерале, данные стали точнее.[ . ]

Следует различать время образования данной почвы и время ее существования. Последнее может быть значительно больше первого. Так, например, абсолютный возраст гумуса верхней части современных почв Русской равнины составляет от нескольких сотен до 1,5 тыс. лет. Следовательно, за указанное время образовался гумусовый горизонт современных почв со всеми особенностями его состава. Длительность же существования этих почв большая, не менее 5—7 тыс. лет. Поэтому гумус из нижней части профиля этих почв имеет значительно более древний возраст.[ . ]

В пределах каждой категории пригодности выделяют классы земель. При этом учитывают главные количественные ступени развития земель в соответствии с их абсолютным возрастом, общим характером использования и агротехники, включая степень окультуренности.[ . ]

Изложенные факты указывают, что скорость образования профиля современных почв составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Это подтверждается результатами определения абсолютного возраста почв Русской равнины, западной Сибири, Северной Америки и Западной Европы радиоуглеродным методом (по содержанию 14С в гумусе).[ . ]

Костные останки ископаемых людей, сходных с питекантропами и синантропами, были обнаружены на территориях ФРГ (гейдельбергский человек), Алжира (атлантроп), Венгрии, Чехии, Марокко и других стран. Абсолютный возраст этих людей составляет 400 тыс лет, хотя на Британских островах обитали люди, делавшие простые каменные орудия 500 тыс лет назад (средний плейстоцен). Древнейшие люди умели изготовлять орудия из камня и гальки. В 1985 г. JI. Лики и сотрудники нашли почти полный скелет 12-летнего Н. erectus к западу от озера Туркана в Кении. Возраст этого скелета составляет около 1,6 млн лет.[ . ]

Благодаря быстрой смене знака главного магнитного поля Земли (характерное время одной инверсии — несколько тысяч лет) и на основании сопоставления магнитных данных по суше с гидромагнитной съемкой и ее привязкой к абсолютному возрасту по данным бурения, в 1963 г. А .Коксом была построена первая абсолютная геохронологическая шкала инверсий геомагнитного поля. Последняя версия временной шкалы палеомагнитных аномалий охватывает интервал от О до 169 млн лет и включает в себя 34 аномалии кайнозойского возраста и аномалии МО — М3 8 мезозойского возраста и меловую эпоху «спокойного» поля (см.рис. 1.5).[ . ]

Одним из существенных параметров ценопопуляций является возрастной аспект — доля участия в ценопопуляции особей разных возрастных состояний. Возрастные состояния устанавливают на основании комплекса морфологических признаков или абсолютного возраста в тех случаях, когда его определение не представляет особых затруднений.[ . ]

Прекрасно известно, что геологическое время весьма отлично от обыденного ощущения и понимания времени человеком, но это понимание показывает, что продолжительность действия жизни на «слои земные» соизмерима со сроком существования земной коры, с ее абсолютным возрастом.[ . ]

За истекшие годы (частично уже при жизни В. И. Вернадского) многие его идеи, настойчиво проводившиеся им в ряде статей и выступлений, настолько вошли в жизнь, что кажутся самоочевидными, а для читателей молодого поколения, может быть, и элементарными. К таким идеям относится, например, мысль о необходимости изучения радиоактивных и ядерных процессов, создания геохронологической шкалы и изучения абсолютного возраста геологических образований, о геохимической роли живого вещества и ряд других. При этом роль В. И. Вернадского во внедрении этих идей часто забывается. В этом отношении весьма поучительными окажутся отступления автора от основного текста, которые во многом носят характер личных воспоминаний, но наглядно показывают, как бывают живучи старые идеи и с каким трудом подчас новое ведет борьбу с уже отжившим, старым. В целях более удобного чтения основного текста такие отступления вынесены в комментарий с незначительной редакционной правкой. Подобного рода отступления В. И. Вернадский обычно и сам относил в примечания, помещавшиеся в конце работы, так что такое перенесение не является прегрешением против стиля автора.[ . ]

Катадромные миграции молоди могут быть разных типов. Лососевые мигрируют к морю активно, что определяется закономерными онтогенетическими изменениями обмена, осморегуляции и других процессов, объединяемыми понятием смалтификация. Эти изменения регулируются на уровне гипоталамо-гипофизарной системы и стимулируемых этой системой эндокринных комплексов. Именно определенное физиологическое состояние, а не абсолютный возраст определяет начало миграции. На примере семги показано, что смалтификация происходит в зависимости от фотопериода в его сезонном аспекте. При экспериментальной продолжительности цикла длины светового дня в 6,8 и 10 мес смалтификация начиналась раньше соответственно на 5, 3 и 1 мес; при цикле 16 мес смалтификация задерживалась (М. Thrush, N. Bromage, 1988). Аналогичные данные получены в опытах с атлантическим лососем: увеличивающийся фотопериод в зимнее время стимулирует смолтификацию, а постоянное освещение нарушает ее (S. Me Cormick et al., 1987).[ . ]

Изучение влияния культур сосны на образование и динамику типов вырубок показало, что их способ создания (посев или посадка) почти не оказывает существенного воздействия на формирование типа вырубки. Посадки сосны несколько раньше и сильнее сдерживают развитие злаковой растительности, чем посевы. Напротив, тип вырубки оказывает решающее влияние на приживаемость, сохранность и рост культур сосны. Это наиболее существенно проявляется в первые 5—6 лет, т.е. до того периода, когда культуры сосны, прежде всего посевные, не выходят из-под заглушающего влияния травяной растительности. В сосняке-брусничнике, лесорастительные условия которого трансформировались в наземновейниково-кипрейный тип, посадки даже с учетом абсолютного возраста культур растут лучше, чем посевы в 1,35 раза. В сосняке-черничнике, где вначале сформировался лесновейниково-наземновейниковый тип вырубки, посадки превзошли по высоте посевы в 1,22 раза.[ . ]

Источник

САДик ДОМик

Возраст почвы. Абсолютный и относительный

Различают абсолютный и относительный возраст почв.

Абсолютный возраст – это время, прошедшее от начала формирования почвы до стадии ее развития. Чем раньше территория освободилась от моря или ледника и, следовательно, чем раньше материнская порода этой местности стала подвергаться разрушению, тем больший возраст будут иметь почвы. И наоборот, молодыми будут почвы, где почвообразовательный процесс начался относительно позже. Наиболее древние – это почвы южных широт (Южной Америки, Юго-Восточной Азии – 2 – 30 млн. лет), более молодые – средних и северных широт (10 тыс. лет), самыми молодыми являются почвы на аллювиальных отложениях по берегам рек, на отмелях.

Относительный возраст характеризует различия в скорости почвообразования почв одной территории с одинаковым абсолютным возрастом в зависимости от рельефа и характера материнских пород, от целенаправленного воздействия антропогенного фактора. Поэтому они могут быть на разных стадиях развития.

Производственная деятельность человека.

Пути и способы воздействия на почву чрезвычайно разнообразны. Механическая обработка тяжелыми сельскохозяйственными машинами, внесение органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, осушение и орошение, техногенные нарушения – все это приводит к изменению физических, химических, биологических и даже морфологических свойств, причем эти изменения происходят гораздо быстрее, чем в естественных условиях. Меняются водный, воздушный, пищевой режим обрабатываемых почв. В целом деятельность человека направлена на создание культурных высокоплодородных почв там, где их естественное плодородие невелико, и поддержание высокой продуктивности почв с высоким плодородием, которое исчерпаемо. Если же производственная деятельность осуществляется без учета условий развития и свойств почв, то возникают такие отрицательные последствия, как засоление, эрозия, заболачивание, загрязнение, дегумификация почв и т.д.

Все факторы почвообразования оказывают специфическое действие на почву и не могут быть заменены друг другом, т.е. они равнозначны. Каждый из них играет свою роль в процессах обмена материей и энергией между почвой и окружающей средой. Однако ведущим фактором в образовании почв следует всё же считать биологический. Кроме того, сама почва оказывает определенное влияние на факторы почвообразования, вызывая в них те или иные изменения

Источник

Возраст почв

Различают понятие абсолютного и относительного возраста почв.

Абсолютный возраст— время, прошедшее с начала формирования почвы до настоящего времени. Он колеблется от нескольких лет до миллионов лет.

Наибольший возраст имеют почвы тропических территорий, не претерпевших различного рода нарушений (водная эрозия, дефляция и т.п.).

Абсолютный возраст почв значительной территории нашей страны исчисляется тысячелетиями и десятками тысяч лет.

Для северных областей он связан с периодом их освобождения от четвертичного оледенения и ледниковых вод, для ряда территорий — с морскими трансгрессиями (Прикаспийская низменность и др.).

Самые молодые почвы развиты в современной пойме.

Относительный возраст характеризует скорость почвообразовательного процесса, быстроту смены одной стадии развития почвы другой. Он связан с влиянием состава и свойств пород, условий рельефа на скорость и направление почвообразовательного процесса.

4.5.Стадии в развитии почв

Почвообразование — длительный процесс, зависящий от комплекса факторов, в результате чего его слагаемые на разных этапах возникновения и развития почвы имеют свои особенности.

В общем каждая почва проходит ряд последовательных стадий

1 — начальное почвообразование; 2—развитие почвы; 3 — климаксное состояние ; 4 — эволюция почвы.

1. Стадия начального, или первичного, почвообразовательного процесса.Ведет отсчет с момента заселения горной породы организмами и весьма длительна, поскольку из-за низкой продуктивности низших организмов (грибы, бактерии, мхи, водоросли, лишайники) и емкость биологического круговорота низкая. Накопление элементов почвенного плодородия происходит медленно.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 425 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Возраст почв

Возраст почв мира различен в связи с разным временем образования исходных поверхностей, на которых они сформировались, а также в связи с действием разнообразных экзогенных процессов их омоложения (рис 2). Возраст почв умеренных поясов, испытавших воздействия ледниковых и пе-ригляциальных обстановок, значительно меньше возраста почв тропических и экваториальных регионов. Существенно различается возраст почв и внутри данных регионов.[ . ]

Итак, возраст современных почв определяется длительностью формирования in situ системы горизонтов почвенного профиля, которая в пределах Восточной Европы и большей части умеренного пояса соответствует голоцену. В разрушении доголоценовых почвенных покровов участвовали процессы денудации и седиментации, а в геоморфологически стабильных районах — криотурбации (рис. 3). Отметим, что ещё H.H. Соколов (1932) говорил о несоответствии возраста почв возрасту почвообразующих пород и рельефа (террас, областей оледенения) и о том, что возраст почв Русской равнины в основном голоценовый.[ . ]

Хроноряды почв демонстрируют важную черту педогенеза — достаточно строгую выдержанность скорости процессов и длительности прохождения этапов развития почвы от начальной стадии до зрелого состояния профиля на протяжении времени до 2 тыс. лет. Такая детерминированность позволяет по степени развития профиля почвы (при прочих равных условиях — породы, рельеф, биота) определять возраст почв и геоморфологической поверхности.[ . ]

Объединяет почвы, в которых процесс почвообразования идет на сформировавшейся почвообразующей породе, плотной или рыхлой, кристаллической, метаморфической или осадочной; аккумуляция свежего материала практически отсутствует, либо она незначительна. Разнообразие постлитогенных почв определяется комбинаторикой природных факторов почвообразования, вкладом деятельности человека и возрастом почв.[ . ]

Абсолютный возраст — время, прошедшее с начала формирования почвы до настоящего времени. Он колеблется от нескольких лет до миллионов лет. Наибольший возраст имеют почвы тропических территорий, не претерпевших различного рода нарушений (водная эрозия, дефляция и т. п.). Абсолютный возраст почв значительной территории нашей страны исчисляется тысячелетиями и десятками тысяч лет.[ . ]

Определение возраста почвы остается сложной задачей. Почвенный покров в своем развитии от нулевого момента до момента наблюдения, через становление отдельных этапов саморазвития, в рамках экологической системы постоянно обменивается веществом, информацией и энергией. На основе экологический функции почвы «почва — память ландшафта» полученная информация кодируется определенным образом. Объектами, наиболее удобными для изучения особенностей формирования почв на антропогенно нарушенных территориях, в течение длительных промежутков времени являются археологические памятники — валы, курганы, городища.[ . ]

Отметим, что возраст почв (возраст-длительность), первый из основных временных параметров развития почв, в основном определяется возрастом поверхности и, следовательно, имеет геоморфологическую природу. Наоборот, два других параметра — скорость процессов и характерное время — имеют почвенную природу. Причём указанные параметры существенно различаются для почв, развивающихся в нормальной, денудационной, седимента-ционной и турбационной моделях.[ . ]

В субтропиках возраст почв может быть очень большим (Дюшофур, 1970). Некоторые почвы Словении и США достигают возраста более 1 млн лет (Vidic, 1998). В пределах экваториального и субэкваториальных поясов такие древние почвы распространены более широко.[ . ]

Представления о возрасте почв Восточной Европы различаются, так как исследователями принимаются разные нуль моменты формирования почв, а также разные варианты возраста (актуальный или суммарный возраст почвы, возраст почвообразования на изучаемой территории).[ . ]

По нашему мнению, возраст почв следует отсчитывать не от момента приобретения ими современного таксономического ранга (Иванов, 1992), а от нуль момента почвообразования (Соколов, 1932; Александровский, 1983). Исходя из этого, начало формирования современного почвенного покрова Восточной Европы мы относим к рубежу между поздним плейстоценом и голоценом. На этом важнейшем палеогеографическом рубеже произошло резкое потепление климата, сокращение интенсивности мерзлотных турбаций, процессов эрозии и седиментации, началось становление растительного покрова. Затем стабилизировалась поверхность рельефа и значительно интенсифицировались почвообразовательные процессы. Вместо примитивных почвенных образований стали формироваться нормальные зрелые почвы.[ . ]

Иванов И.В. Эволюция почв степной зоны в голоцене. М.: Наука, 1992. 144 с. Иванов И.В., Александровский АЛ. Методы изучения эволюции и возраста почв.[ . ]

В целях датирования почв и различных событий в развитии географической среды может быть использован собственно почвенный метод. При этом в первую очередь берутся данные о степени развития почвенного профиля, позволяющие оценить длительность развития почвы (возраст-продолжительность, см. выше раздел “Возраст почв”). При определении возраста погребённых почв большое значение придают анализу почвенных свойств. К примеру, признаки специфических мерзлотных нарушений в основном присущи почвам времени ледниковых похолоданий. Кроме того, для определения возраста палеопочв или отдельных признаков пользуются методом морфотипов (Морозова, 1981). Так, детально изученные “вторые гумусовые горизонты” имеют специфическое морфологическое строение и возраст многократно проверенный по результатам радиоуглеродного датирования.[ . ]

Этот метод сыграл также большую роль в геологии, где свойства и особенности погребенных почв помогли решению спорных вопросов возраста и стратиграфии осадочных горных пород (Чалышев, 1978).[ . ]

Возраст почв определялся по данным радиоуглеродного датирования, по результатам археологических наблюдений и по данным о скорости гляциоизостатического поднятия берегов водоемов.[ . ]

Анализ закономерностей развития почв следует проводить по двум направлениям. Наиболее важно выявить закономерности эволюции почв под воздействием изменяющихся природных и антропогенных факторов географической среды (см. гл. 3-5). Но сначала рассмотрим такие стороны проблемы, как возраст почв, скорости почвенных процессов, закономерности и характерное время формирования зрелых почв.[ . ]

Отчасти независимый фактор эволюции почв — саморазвитие болот (Караваева, 1982). Оно вызывает изменения почв или их превращение в “полу-почвы” — мощные торфяники на обширных территориях. Рельеф и почвообразующие породы являются факторами дифференциации почвенного покрова в пространстве, но сами они генерируют изменения почв во времени лишь в редких случаях. Роль тектоники, как фактора эволюции почв, мала, так как скорости современных движений земной коры невелики. Они могли проявиться в тропических и экваториальных регионах, где возраст почв достигает сотен тысяч и миллионов лет. Сильнее на педогенез влияют процессы седиментации и денудации: эоловые, аллювиальные и др., в разной степени связанные с изменениями климата. Изменения уровня морей и озёр заметны в относительно узкой прибрежной полосе.[ . ]

Различают абсолютный и относительный возраст почв. Абсолютный возраст исчисляется временем формирования почв с момента образования материнской породы до сегодняшнего дня. Абсолютный возраст почв основной территории европейской части России составляет 60—80 тыс. лет, так как примерно столько лет назад произошло отложение материнских пород в период освобождения ее территории от четвертичных льдов и действия ледниковых вод. Наибольший абсолютный возраст имеют почвы тропических областей (до миллиона лет), а наименьший — прирусловой части поймы, так как они ежегодно сносятся при разливе рек, а после окончания паводка почвообразовательный процесс начинается заново на свежеотложенных аллювиальных породах.[ . ]

Герасимов И.П. Абсолютный и относительный возраст почв // Почвоведение. 1969. № 5.[ . ]

Герасимов И.П. Современные представления о возрасте почв // Изв. АН СССР.[ . ]

Знание скоростей и характерных времен развития почв позволяет определять не только возраст почв и поверхностий, но также длительность перерывов в седиментации и скорость последней.[ . ]

Важной, но далеко не решенной является проблема возраста почв. То же можно сказать и о проблеме скоростей формирования почв из породы и их трансформации под воздействием меняющейся среды. Специалистами, применяющими различные методы: сравнительно-географические, па-леопедологические и другие, накоплено немало фактов о существенных природных и антропогенных трансформациях почв в разных географических условиях. Собраны обширные материалы, характеризующие этапы развития голоценового почвообразования (Естественная и антропогенная, 1988; Антропогенная и естественная . 1989; Проблемы эволюции. 2003), палеопочвы голоцена (Bednarek, 1990; Holliday, 1992; журнал Catena, т. 34, 1998 и 41, 2000), темпы развития почв (Геннадиев, 1990; Stevens, Walker, 1970). Вместе с тем пока ещё много не ясно: как быстро почвы реагируют на изменение факторов, как быстро они восстанавливаются при нарушениях разного масштаба, за какое время они проходят стадии развития от породы (нуль момент почвообразования) до зрелого состояния и какова скорость отдельных почвообразовательных процессов. Такая слабая изученность проблемы связана с недостаточным использованием метода почвенных хронорядов. Причем в нашей стране пока мало работ по хронорядам дневных почв, хотя весьма детально изучены хроноряды погребённых почв. Неясной также остаётся, например, проблема распространённости полигенетичных почв. В этом отношении имеются крайние взгляды, от предположений о том, что все почвы полигенетичны, так как климат и ландшафты менялись повсеместно, до представлений о том, что большинство почв соответствуют современным условиям почвообразования, а реликтовые признаки распространены локально и лишь отчасти нарушают общую актуалистическую картину педогенеза.[ . ]

Александровский АЛ., Иванов И.В. Методы изучения возраста почв // Пространственно-временная организация и функционирование почв.[ . ]

Различают понятие абсолютного и относительного возраста почв.[ . ]

Колебания химического состава дерева зависят от породы, возраста, почвы и многих других причин.[ . ]

Минеральный состав. Он определяется составом почвообразующих пород, возрастом почвы, особенностями рельефа, климата и т. д. В состав минеральной части почвы входят А1, Ре, К, N. Мё, Са, Р, в, некоторые микроэлементы Си, Мо, «I, В, Р, РЬ и др. Подавляющее большинство химических элементов в почве находится в окисленной форме: 8Ю2, А1203, Ре203, К20, Ма20, МёО, СаО. В почвах распространены также соли угольной, серной, фосфорной, хлористоводородной и других кислот. На основных породах почва более богата А1, Ге, щелочноземельными и щелочными металлами, а на породах кислого состава — 81. В засоленных почвах преобладают хлориды и сульфаты кальция, магния, натрия.[ . ]

Изложенные факты указывают, что скорость образования профиля современных почв составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Это подтверждается результатами определения абсолютного возраста почв Русской равнины, западной Сибири, Северной Америки и Западной Европы радиоуглеродным методом (по содержанию 14С в гумусе).[ . ]

Караваева H.A., Черкинский A.E.. Горячкин С.В. Второй гумусовый горизонт и проблема эволюции подзолистых суглинистых почв Русской равнины // Эволюция и возраст почв СССР.[ . ]

В то же время общие запасы гумуса напрямую зависят от гранулометрического состава почвообразующей породы. На суглинках гумуса накапливается значительно больше, чем на песках: в зональных почвах археологического памятника Б. Имбиряй-10 его в четыре раза больше, чем на рыхлых песках в районе Криволукского городища. И если подсчитать скорость гумусонакопления на единицу площади в год, то получим следующую зависимость. Из графика на рисунке видно, что скорость гумусонакопления в целом выше на более тяжелых по гранулометрическому составу почвах, несмотря на разницу во времени: с увеличением возраста почвы скорость гумусонакопления падает (Махонина, 2003). Таким образом, нами показано преимущественное значение для скорости гумусонакопления почвообразующей породы по сравнению с возрастом почвы.[ . ]

Эти данные сопоставляются с имеющимися показателями для других районов земного шара, так, для образования подзолов требуется не менее 1500 лет (на Аляске — 1000-1500 лет). Однако иногда для формирования почв необходимы значительные величины времени, так, максимальный возраст почв прерий Северной Америки составляет 14 000 лет, а для образования настоящей почвы на гранитах в условиях экваториальной гумидной зоны требуется около 20 000 лет (Кукал, 1987). Данные о скорости формирования гумусового профиля весьма необходимы при изучении почвенной эрозии и для определения величины допустимого смыва в условиях нарастающего антропогенного воздействия на почвенный покров.[ . ]

Многие из перечисленных вопросов и положений рассматриваемого научного направления были затронуты уже на первых этапах развития генетического почвоведения (Докучаев, 1883, 1891). По мере развития науки эволюционное почвоведение обогатилось многими новыми фактами и методами исследования. Все большее место занимают междисциплинарные исследования, позволяющие получать необходимые данные и создающие базу для более глубокой разработки теоретических основ эволюционного почвоведения.[ . ]

Включения дают возможность судить о генезисе почвообразующих пород. Например, даже единичные валуны кристаллических пород в покровных отложениях указывают на связь вещественного состава этих отложений с ледниковыми. Ценные сведения о возрасте почв можно получить при нахождении в них археологических остатков. В погребенных почвах Поволжья, Украины, бассейна Дона и других районов обнаружены многочисленные стоянки древнего человека с разнообразными орудиями и изделиями.[ . ]

Изменения в материнских породах в результате процессов почвообразования происходили по-разному в зависимости от состава произрастающей растительности, минералогического состава и свойств самой материнской породы, количества выпадающих осадков, положения породы по рельефу и т. д. Эти условия почвообразования, влияющие на скорость почвенных процессов и их результативность, выраженную в уровне плодородия почв, по предложению В. В. Докучаева называют факторами почвообразования. К ним относятся растительность и животные организмы, материнская порода, климат, рельеф и возраст почв (продолжительность и скорость почвообразования). Кроме этих пяти факторов имеется еще шестой особый фактор — производственная деятельность человека.[ . ]

Оптические свойства ГК: плотность, элементный состав, молекулярная масса (ММ), инфракрасные и электронные спектры фактически подтверждают принадлежность ГК палеопочв к группе гумусовых кислот. Уменьшение доли разветвленных структур в составе ГК приводит к росту их уплотненности, увеличению содержания бензолполикарбоновых кислот (БПК) в ядре ГК, уменьшению ММ, что в сумме отражается на их светопоглощении и оптических свойствах. Оптические свойства ГК зависят от времени их существования, то есть от возраста почв. Как правило, оптическая плотность Г К увеличивается с возрастом почвы и по сравнению с современными аналогами.[ . ]

Отмирание живых организмов сопровождается прекращением ассимиляции 14С, хотя распад его атомов продолжается. Поэтому содержание 4С в органических материалах является функцией времени, прошедшего с момента их выпадения из углеродообменного цикла. В отмерших организмах со временем будет происходить уменьшение содержания 14С вследствие ничем не компенсируемого распада ядер его атомов. Уменьшение количества 4С по сравнению с его содержанием в живом веществе служит мерой времени, прошедшего с момента смерти организма, то есть является возрастом датируемого объекта (Либби,1954; Старик, 1961). Наиболее сложным как для датирования, так и для интерпретации радиоуглеродных дат язляется органическое вещество (ОВ) почв и КС. Современная почва является «открытой системой» для углеродного обмена и полученные для его ОВ даты говорят о скорости углеродного обмена, а не о возрасте почв (Чичагова, 1985, 1996; Goryachkin, Cherkinsky, Chichagova, 1998). ОВ палеопочв и культурных слоев поселений в отношении углеродного обмена является «открыто-закрытой системой» и так же представляет материал, достаточно сложный для интерпретации 4С-данных. Наиболее просты для определения и интерпретации возраста такие практически «закрытые системы», как уголь, древесина и торф.[ . ]

Источник