Определение структурно-агрегатного состава почвы по методу Н.И. Саввинова

Почвенная масса состоит из комочков различной формы и размеров, называемых агрегатами или структурными отдельностями.

Выделяют 3 группы структурных отдельностей в почве, мм: 1) микроагрегаты – 10.

Агрегаты образуются в результате склеивания элементарных частиц под влиянием химических, физических и биологических процессов. Структура, обусловливая порозность почвенной массы, играет большую роль в формировании ее водных и воздушных свойств. Влияние структуры на свойства почвы определяется ее качеством. Основные качественные признаки структуры – размер агрегатов и отношение их к воде. Агрономически ценной является комковато-зернистая структура с размером агрегатов от 0,25 до 10 мм в диаметре, обладающая водопрочностью – способностью противостоять размывающему действию воды. С агрономической точки зрения структурной почвой называется та, в которой преобладают агрономически ценные мезоагрегаты, обладающие водопрочностью. Все иные почвы при этом считаются бесструктурными. Соответственно вычисляют коэффициент структурности почвы К:

К = а/в, где

а — количество мезоагрегатов; в — сумма макро- и микроагрегатов в почве.

Чем больше величина К, тем лучше структура почвы. Качественные показатели структуры (размер и отношение агрегатов к воде) лежат в основе анализа структурно-агрегатного состава почвы. Анализ включает в себя два этапа: сухое просеивание, при котором определяют общее количествоагрегатов, и мокрое, выявляющее содержание водопрочных агрегатов.

Ход работы

1-й этап. Для сухого просеивания образец почвы (300 г) помещают на набор сит, расположенных в следующем порядке по диаметру отверстий: 10,0; 7,0; 5,0; 3,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25 мм. Легким встряхивающим движением почвенную массу распределяют по ситам в зависимости от диаметра комочков. Содержимое каждого сита и поддона взвешивают на технических весах, результаты записывают в соответствующую таблицу. Производят расчет содержания каждой фракции в процентах от общей массы образца. Результат просеивания заносят в рабочую таблицу.

Таблица 11-Данные сухого просеивания

| Основной показатель | Размер фракций, мм | К | ||||||||||

| Макро- агрега- ты >10 | Мезоагрегаты | Микро- агрега- ты Бюксы с фракциями ставят на электрическую плитку для выпаривания и подсушивания, после чего охлаждают и взвешивают на технических весах. Содержание водопрочных агрегатов рассчитывается от 50 г смешанной навески с пылью, прошедшей через сито диаметром 0,25 мм. Результат просеивания заносят в рабочую таблицу. Таблица 12-Данные мокрого просеивания

Таблица 13-Оценка структурного состояния Источник Почвоведение и инженерная геология2.4 Определение агрегатного состава почвы и водопрочности почвенных агрегатов методом Н.И. СаввиноваПод структурой почвы понимают совокупность агрегатов или структурных отдельностей различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности. Агрегаты диаметром больше 0,25 мм называют макроагрегатами, мельче 0,25 мм – микроагрегатами. Агрономически ценной является комковато-зернистая структура с размером агрегатов от 0,25 до 10,0 мм, обладающих пористостью и водопрочностью. Такая структура обусловливает наиболее благоприятный водно-воздушный режим почвы. Водопрочными называются агрегаты, которые противостоят размывающему действию воды. В задачу агрегатного анализа входит: 1) определение содержания агрегатов того или иного размера в пределах 0,25–10 мм; 2) выявление количества водопрочных агрегатов из выделенных структурных отдельностей. Число агрегатов определенного размера находят методом «сухого» агрегатного анализа, а водопрочных агрегатов – методом «мокрого» агрегатного анализа. Метод «сухого» агрегатного анализа. Из образца нерастертой воздушно-сухой почвы берут среднюю пробу 0,5–2,5 кг. Осторожно выбирают корни, гальку и другие включения. Среднюю пробу просеивают через колонку сит с диаметром отверстий 10; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,25 мм. На нижнем сите должен быть поддон. Почву просеивают небольшими порциями (100–200 г), избегая сильных встряхиваний. Когда сита разъединяют, каждое из них слегка постукивают ладонью по ребру, чтобы освободить застрявшие агрегаты. Агрегаты с сит переносят в отдельные фарфоровые или алюминиевые чашки. Когда всю среднюю пробу просеют и разделят на фракции, каждую фракцию взвешивают на технохимических весах и рассчитывают ее содержание в процентах от массы воздушносухой почвы. Коэффициент структурности при сухом просеивании определяют по формуле Главное качество почвенной структуры – водопрочность, т. е. способность комочков противостоять размыванию водой. Чем богаче почва минеральными и органическими коллоидами, тем шире возможности для ее агрегации. Процесс образования структуры протекает под влиянием коагуляции коллоидов, склеивания механических элементов коллоидными пленками, а также под воздействием корней растений, гиф грибов, оплетающих почвенные комки и зерна и проникающих внутрь их. Особенно большое значение для образования структуры почвы имеет гумус. Как коллоидное вещество, он под влиянием катионов кальция и магния способен переходить в необратимую форму и давать прочный и не растворимый в воде гель. Этот гель, играющий роль клея, и придает структурным агрегатам водопрочность. Метод «мокрого» агрегатного анализа. Навеску почвы 50 г составляют из отсеянных структурных фракций. Из каждой фракции отвешивают на технохимических весах количество структурных отдельностей (в граммах), равное половине процентного содержания данной фракции в почве. Фракцию меньше 0,25 мм не включают в среднюю пробу, чтобы не забивались нижние сита при просеивании почвы. Поэтому навеска всегда бывает меньше 50 г. Подготавливают набор из пяти сит с диаметром отверстий (сверху вниз) 3; 2; 1; 0,5; 0,25 мм. Сита скрепляют металлическими пластинками и устанавливают в баке с водой так, чтобы над бортом верхнего сита находился слой воды 5–6 см. Навеску высыпают в литровый цилиндр и насыщают водой, которую приливают осторожно по стенкам цилиндра, чтобы вытеснить из почвы воздух, не защемляя его (защемленный воздух разрушает агрегаты). Увлажненную почву оставляют на 10 мин в покое, после чего цилиндр доливают водой доверху. Для полного удаления воздуха цилиндр закрывают часовым стеклом, наклоняют до горизонтального положения и ставят вертикально. Когда воздух будет удален, цилиндр закрывают пробкой, следя, чтобы под ней не осталось воздуха, и быстро переворачивают вверх дном. Держат в таком положении, пока основная масса агрегатов не упадет вниз. Затем цилиндр переворачивают и ждут, когда почва достигнет дна. Так повторяют 10 раз, чтобы разрушить все непрочные агрегаты. При последнем обороте оставляют цилиндр дном кверху, переносят к набору сит и погружают в воду над верхним ситом. Под водой открывают пробку цилиндра и, не отрывая его от воды, плавными движениями распределяют почву на поверхности верхнего сита. Через минуту, когда все агрегаты больше 0,25 мм упадут на сито, цилиндр закрывают пробкой под водой, вынимают из воды и отставляют. Почву, перешедшую на сито, просеивают под водой следующим образом: набор сит поднимают в воде, не обнажая оставшихся агрегатов на верхнем сите, и быстрым движением опускают вниз. В этом положении держат 2–3 секунды, чтобы успели просеяться агрегаты, затем медленно поднимают вверх и быстро опускают вниз. Сита встряхивают 10 раз, затем вынимают из бака два верхних сита, а нижние встряхивают еще 5 раз. Оставшиеся на ситах агрегаты смывают струёй воды в большие фарфоровые чашки. Избыток воды в чашках сливают. Из больших чашек агрегаты смывают в заранее взвешенные маленькие чашечки, затем высушивают на водяной бане до воздушно-сухого состояния и взвешивают. Масса фракций, умноженная на 2, дает процентное содержание водопрочных агрегатов того или иного размера. Процент агрегатов меньше 0,25 мм определяют вычитанием из 100 суммы процентов полученных фракций. Таблица 5 – Оценка структурного состояния почвы Коэффициент при мокром просеивании определяют по формуле Форма записи результатов Оборудование и материалы. 1. Образец нерастертой почвы массой 500 г. 2. Колонка почвенных сит. 3. Технохимические весы. 4. Алюминиевые или фарфоровые чашки. 5. Мерные цилиндры на 1000 мл. 6. Водяная баня или электроплитка. 7. Кастрюля с водой вместимостью 10 л. 8. Резиновые груши. 1. Что такое структура почвы и в чем особенности ее оценки в морфологическом и агрономическом отношении? 2. Какие процессы определяют образование структуры, ее утрату и каковы приемы восстановления структуры почвы? 3. В чем заключается роль структуры почвы в формировании ее свойств, режимов и плодородия? Источник Лабораторная работа № 3 Агрегатный анализ почвы методом сухого просеивания по Н.И. Саввинову

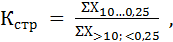

Лабораторная работа № 3 Агрегатный анализ почвы методом сухого просеивания по Н.И. Саввинову Материалы и оборудование: 1) сита лабораторные (набор) с размером отверстий 10; 7; 5, 3; 2; 1; 0,5; 0,25 мм по ГОСТ 51568-99; 2) весы лабораторные по ГОСТ 24104-2001; 3) нож почвенный по ГОСТ 23707-95; 5) образцы почвы; 1) отберите из почвенного образца среднюю пробу методом конверта массой 0,5…2,5 кг; 2) определите точный вес средней пробы воздушно-сухой почвы; 3) соедините сита с размерами отверстий 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5 и 0,25 мм в последовательный набор; на нижнем сите должен быть поддон, а на верхнем – крышка; 4) просейте отобранную среднюю пробу почвы небольшими порциями (100…200 г), избегая сильных встряхиваний; при просеве почвы сито наклоняйте под острым углом то в одну, то в другую сторону, слегка постукивая ладонью по его ребру, до полного просева почвы; 5) разъедините соединенные последовательно сита с размерами отверстий 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5 и 0,25 мм; 6) взвесьте агрегаты почвы каждой фракции. Задание: 2) определите фракционный состав агрегатов 4 генетических горизонтов почвы; 3) рассчитайте содержание каждой фракции агрегатов в процентах от массы средней пробы воздушно-сухой почвы 4 генетических горизонтов; 4) рассчитайте коэффициент структурности (Кстр) по формуле: Кстр — коэффициент структурности почвы; ΣХ 10…0,25 – суммарное содержание фракций агрегатов 10…0,25 мм; Таблица 3.3 — Результаты оценки структурного состояния почвы Глубина залегания горизонта, см | ||||||||||

| агрономически ценной структуры (макроструктуры) | микро- и мегаструктуры |

8) проведите сравнительный анализ структурного состояния 4 генетических горизонтов почвы.

Источник

Лабораторная работа 2 Определение структурного состава почвы сухим и мокрым методом по н.И. Саввинову

Под структурой почвы понимают совокупность агрегатов или структурных отдельностей различной величины, формы, пористости, гранулометрической прочности и водопрочности. В зависимости от величины агрегатов различают глыбистую структуру (агрегаты > 10 мм), макроструктуру (агрегаты 10-0,25 мм) и микроструктуру (агрегаты диаметром

Размер агрегатов (в мм) и их содержание

(в % от веса воздушно-сухой почвы) сухое просеивание

0,25 мм) отвешиваем на весах количество структурных отдельностей (в г), равное половине процентного содержания данной фракции в почве. Скрепленные сита устанавливаем в бак с водой так, чтобы над бортом верхнего сита находился слой воды 5-6 см. Навеску высыпаем в цилиндр и насыщаем водой, которую осторожно приливаем по стенкам цилиндра (вытесняем из почвы воздух). Оставляем цилиндр в покое на 10 мин, после чего доверху доливаем водой. Для полного удаления воздуха цилиндр накрываем часовым стеклом и наклоняем до горизонтального положения, потом ставим вертикально. Затем цилиндр закрываем пробкой (следим, чтобы под ней не осталось воздуха), быстро переворачиваем вверх дном. Держим в таком положении, пока основная масса агрегатов не упадет вниз. Затем цилиндр переворачиваем и ждем, когда почва достигнет дна. Так повторяем 10 раз. При последнем обороте оставляем цилиндр дном кверху, переносим к набору сит и погружаем в воду над верхним ситом. Под водой открываем пробку цилиндра, и не отрывая его от воды, плавным движением распределяют почву на поверхности верхнего сита. Через минуту цилиндр закрываем пробкой под водой и вынимаем. Просеиваем почву под водой: набор сит поднимаем в воде, не обнажая оставшихся на верхнем сите агрегатов, быстрым движением опускаем вниз. В этом положении держим 2-3 секунды, затем медленно поднимаем вверх и быстро опускаем вниз. Сита встряхиваем 10 раз, затем вынимаем из бака 2 верхних сита, а нижние встряхиваем в воде еще 5 раз. Оставшиеся на ситах агрегаты смываем струей воды в большие фарфоровые чашки, избыток воды в чашках сливаем. Из больших чашек агрегаты смываем в заранее взвешенные маленькие чашки, затем высушиваем на водяной бане до воздушно-сухого состояния и взвешиваем. Масса фракций, умноженная на 2, дает процентное содержание водопрочных агрегатов того или иного размера. Процент агрегатов

Генетический горизонт, глубина взятия образца, см

Размер агрегатов (в мм) и их содержание (в % от веса воздушно-сухой почвы) мокрое просеивание

По количеству воздушно-сухих и водопрочных агрегатов оптимального размера С.И. Долгов и П.У. Бахтин предлагают следующую шкалу оценки структурного состояния почвы (табл. 3).

Таблица 3 – Шкала оценки структурного состояния почвы

Источник

А. Определение агрегатного состава почвы по методу Н.И. Саввинова

Работа 2. Структура почвы и ее водопрочность

Вопросы для самостоятельной работы – студент должен знать:

— понятия: структурность и структура почвы. Классификация структуры почвы (по форме и размеру);

— роль структуры в плодородии почвы и устойчивости к эрозии. Значение агрономически ценной структуры;

— факторы структурообразования, механизм структурообразования;

— понятие водопрочности (водоустойчивости) структурных агрегатов;

— понятие водопроницаемости почвы, его связь со структурой и роль в плодородии;

— смысл показателей: коэффициент структурности, эрозионноопасная фракция, показатель ветроустойчивости;

— причины разрушения и способы улучшения структуры почвы и ее водопрочности.

Вопросы для аудиторной работы – студент должен уметь:

— определить структуру почвы;

— определить водопрочность почвенных агрегатов;

— рассчитать показатели: коэффициент структурности, процент эрозионноопасной фракции, показатель ветроустойчивости, процент водопрочных агрегатов

— дать оценку структуры и при необходимости дать предложения по её улучшению.

Почва__________________________________________________________

Масса образца___________________________________________________

Таблица 2.1 – Определение агрегатного состава почвы

| Размер фракции, мм | Масса агрегата | % | Масса навески для определения водопрочности, г |

| > 10 | |||

| 7 — 10 | |||

| 5 — 7 | |||

| 3 — 5 | |||

| 2 — 3 | |||

| 1 — 2 | |||

| 0,5 — 1 | |||

| 0,25 — 0,5 | |||

| где К – коэффициент структурности; Ммк — масса макроструктуры (агрономически ценная 0,25-10 мм); Мм – масса микроструктуры (пылеватая 10 мм). 2. Рассчитать показатели ветроустойчивости почвы а) где Пв — показатель ветроустойчивости, % Мв — масса ветроустойчивости фракции (более 1 мм) М – масса образца. б) где Мэ% — процент эрозионноопасной фракции; Мэ – масса эрозионной фракции. 3. Рассчитать процент агрономически ценной структуры где А – процент агрономически ценной структуры Ма – масса агрономически ценной структуры (0,25-10мм) — размер комков более 10 мм: Мегаструктура — крупноглыбистая-более 10 мм, (глыбистая) — мелкоглыбистая 1-10 мм. — размер комков от 0,25до10 мм: Макроструктура — крупнокомковатая – 3-10 мм, (агрономически — среднекомковатая – 1-3 мм, ценная) — мелкокомкватая – 0,25-1 мм. — размер комков меньше 0,25 мм: Микроструктура — грубая – 0,01- 0,25 мм, (пылеватая) — тонкая – меньше 0,01 мм. Для предотвращения ветровой эрозии в почве должно содержаться не более 26% фракций эрозионноопасного размера (менее 1 мм) и не менее 50% фракций размером более 1 мм. Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет Источник ➤ Adblockdetector |

,

, ,

, ,

, ,

,