Оценка структурного состояния почвы

| Содержание агрегатов 0,25—10 мм, % от массы воздушно-сухой почвы | Оценка структурного состояния |

| сухое просеивание | мокрое просеивание |

В такой почве потери воды от поверхностного стока незначительны, почти вся она поглощается почвой, а наличие некапиллярных пор предохраняет почву от испарения влаги с поверхности.

Следовательно, в структурной почве одновременно создают благоприятные условия обеспечения растений влагой и воздухом. Даже при увлажнении до НВ в таких почвах сохраняется хороший воздухообмен и господствуют окислительные процессы. Достаточная аэрация при наличии доступной влаги обеспечивает лучшие условия питательного режима по сравнению с бесструктурной почвой;

активнее идут микробиологические процессы,

отсутствуют процессы денитрификации, образования и накопления активных несиликатных форм полуторных окислов, что ослабляет связывание фосфатов в труднорастворимые формы.

Бесструктурной почвой вода поглощается медленно, значительная часть ее может теряться вследствие поверхностного стока. Сплошная капиллярная связь в толще почвы вызывает большие потери влаги от испарения.

В такой почве нередко наблюдается два крайних состояния увлажнения: избыточное или недостаточное. При избыточном увлажнении все промежутки заполнены водой, воздух отсутствует. В этих условиях развиваются анаэробные процессы, ведущие к потерям азота в результате денитрификации, образованию вредных для растений закисных форм железа и марганца, накоплению подвижных несиликатных форм полуторных окислов и к закреплению фосфора в труднорастворимые формы, т. е. создается неблагоприятный питательный режим.

При недостаточном увлажнении в почве много воздуха и кислорода, но растения испытывают недостаток в воде.

Агрономически ценная структура, придавая почве рыхлое сложение, облегчает прорастание семян и распространение корней растений, а также уменьшает энергетические затраты на механическую обработку почвы.

Более плотное сложение и повышенная связность бесструктурных почв повышают удельное сопротивление при их обработке и ухудшают развитие корней растений. Как отмечалось выше, структурная почва хорошо поглощает воду и резко снижает поверхностный сток, а следовательно, смыв и размыв почвы, а структурные комочки размером более 1—2 мм устойчиво противостоят развеванию ветром.

Благоприятное влияние на агрономические свойства почв оказывает и микроструктура при условии ее пористости и водопрочности.

Наилучшими являются микроагрегаты размером 0,25—0,05 и 0,05 и 0,01 мм. Микроагрегаты размером средней пыли (0,01—0,005 мм) затрудняют водо- и воздухопроницаемость, способствуют повышению испаряющей способности почв.

Оптимальный размер структурных отдельностей связан с зональными особенностями почв и условий земледелия. Так, во влажных зонах более крупные макроагрегаты обеспечивают лучшую водо- и воздухопроницаемость, а в заболоченных почвах и водоотдачу.

В засушливых условиях, где аэрация достаточна, важно ослабить испаряемость, поэтому здесь благоприятнее более мелкий размер агрегатов, но надо иметь в виду, что при наличии в верхнем слое пахотной почвы менее 50% агрегатов крупнее 1—2 мм почва становится податливой к ветровой эрозии.

Рассмотренное выше агрономическое значение структуры позволяет сделать следующее общее заключение:

«во всех случаях на почвах одного типа, одной генетической разности и в сходных агротехнических условиях структурная почва всегда характеризуется более благоприятными для сельскохозяйственных культур показателями, нежели бесструктурная или малоструктурная» (Н. А. Качинский).

3.Образование структуры почвы

В формировании макроструктуры почвы следует различать два основных процесса:

механическое разделение почвы на агрегаты (комки)

и образование прочных, не размываемых в воде отдельностей.

Указанные процессы протекают под воздействием физико-механических, физико-химических, химических и биологических факторов структурообразования.

Физико-механические факторы обусловливают процесс крошения почвенной массы главным образом под влиянием изменяющегося давления или механического воздействия.

К действию этих факторов может быть отнесено разделение почвы на комки в результате изменения объема (и давления) при переменном высушивании и увлажнении, замерзания и оттаивания воды в ней,

давления корней растений, деятельности роющих и копающих животных и рыхлящего воздействия почвообрабатывающих орудий.

На важное значение промораживания почвы в создании ее рыхлого сложения указывал еще П. А. Костычев.

Замерзание воды раньше начинается вкрупных промежутках, примерно при 0°С, а в более тонких капиллярах вода замерзает при более низкой температуре.

При замерзании вода расширяется и давит на стенки комков; при этом участки с незамерзшей водой уплотняются, а часть воды выжимается в более крупные капилляры. В результате неравномерного уплотнения при оттаивании замерзшей воды и при испарении воды почва будет крошиться по линии наименьшего сопротивления.

Промораживание способствует разрыхлению почвы, образованию агрегатов, но водопрочность при этом не создается.

Разрыхляющее воздействие промораживания на почву проявляется только при оптимально влажном ее состоянии (не более 90% полной влагоемкости).

При замерзании воды в переувлажненной почве структурные отдельности разрываются и такая почва при оттаивании приобретает киселеобразную консистенцию и обесструктуривается.

Промерзание сухой почвы не оказывает положительного влияния на ее крошение.

Большое влияние на формирование почвенной структуры оказывает обработка почвы сельскохозяйственными орудиями: наряду с образованием структурных отдельностей происходит и их разрушение.

В зависимости от количества и качества органического вещества, гранулометрического состава почвы, применяемого орудия, влажности почвы и других условий, при которых проводится обработка, могут преобладать процессы или создания, или разрушения структуры. Даже на одной и той же почве применением одного орудия обработки можно получить структурную пашню, глыбистую или слитную.

Благоприятно сказывается на структурообразовании обработка почвы в состоянии ее физической спелости, и, наоборот, при обработке почвы в пересохшем состоянии она сильно распыляется, а при обработке в переувлажненном состоянии образуется глыбистая поверхность.

Следует подчеркнуть, что одной механической обработкой нельзя создать водопрочную структуру почвы.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 1861 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Структура почвы и ее агрономическое значение

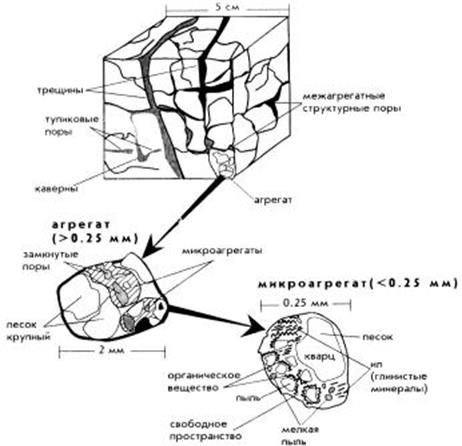

Механические элементы почвы могут находиться в свободном состоянии или быть объединены в структурные отдельности (агрегаты). Структура почвы – форма и размер структурных отдельностей, на которые она естественно распадается. Способность почвы распадаться на агрегаты называется структурностью. Агрегат состоит из первичных частиц (механических элементов) и микроагрегатов, соединенных друг с другом (рис.1.17)

В зависимости от размера агрегатов почвенную структуру подразделяют (по П.В.Вершинину) на следующие группы: глыбистая (агрегаты более 10,0мм), макроструктура (10,0–0,25 мм), грубая микроструктура (0,25–0,01мм), тонкая микроструктура (менее 0,01 мм).

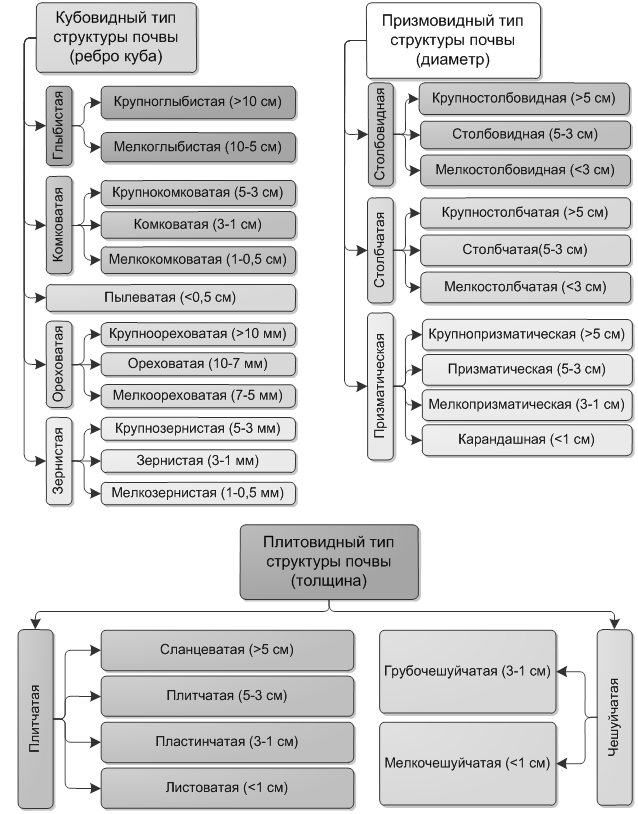

Различают типы структуры, а в зависимости от характера ребер, граней и размера каждый из типов структуры подразделяется на роды и виды (рис.1.18; 1.29).

Рис. 1.17 Схема агрегатного состояния почв (по Шаину Е.В.)

В агрономическом смысле наиболее ценными считаются агрегаты размером от 0,25 до 10 мм, обладающие высокой пористостью (более 45%), механической прочностью и водопрочностью (рис.1.20).

В структурной почве, состоящей из агрегатов размером 0,25–10 мм, упаковка частиц рыхлая, внутри комков преобладают капиллярные промежутки, а между комками – крупные, некапиллярные

Если содержание таких агрегатов в почве составляет более 55%, почва считается структурной. При содержании в пахотном горизонте менее 50% агрегатов крупнее 1 мм почва подвергается ветровой эрозии.

В структурной почве вода быстро рассасывается по комкам, а между комками промежутки заполняются воздухом. Воздух содержится и в порах аэрации внутри комков, внутри которых имеется значительное количество некапиллярных промежутков – пор аэрации. Таким образом, в структурной почве одновременно присутствуют в достаточном количестве вода и воздух. Структурная почва богаче и доступными для растений питательными веществами. Агрономическая ценная комковато-зернистая структура, придавая почве рыхлое сложение, облегчает прорастание семян и распространение корней растений, а также уменьшает энергетические затраты на механическую обработку почвы.

Рис.1.18 Структура почвы (по С.А.Захарову)

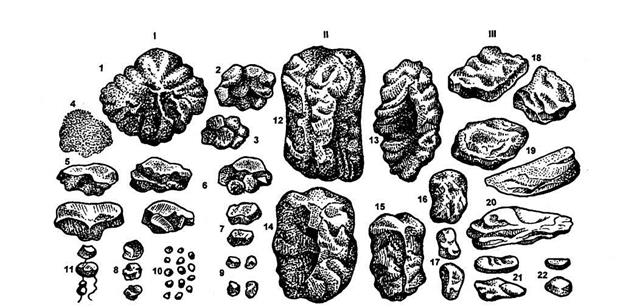

Рис.1.19 Виды почвенной структуры (по С.А. Захарову):

I т и п: — крупнокомковатая; 2 — среднекомковатая; 3 — мелкокомковатая; 4 — пылеватая; 5 — крупноореховатая; 6 — ореховатая; 7 — мелкоореховатая; 8 — крупнозернистая; 9 — зернистая; 10 — порошистая; 11 — бусы из зерен почвы;

П тип: 12 — столбчатая; 13 — столбовидная; 14 — крупнопризматическая; 15 — призматическая; 16 — мелкопризматическая; 17 — тонкопризматическая;

III т и п: 18 — сланцеватая; 19 — пластинчатая; 20 — листоватая; 21 — грубочешуйчатая; 22 — мелкочешуйчатая.

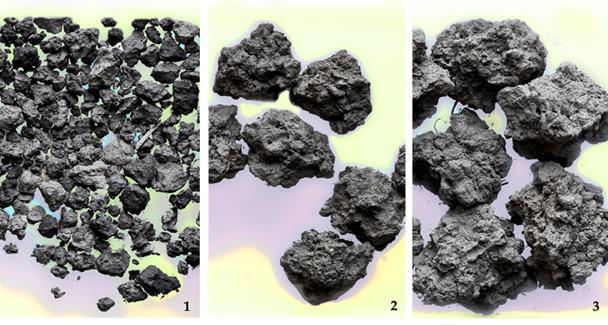

Рис. 1.20 Агрономически ценная структура:

1 – 0,25-1 мм; 2 – 0,5 мм; 3 – 10мм

Большое значение для агрономической характеристики почвы имеет водопрочность ее структуры, т. е. образование прочных, неразмываемых в воде отдельностей. Такая структура образуется в результате скрепления механических элементов органоминеральными коллоидами, скоагулированными необратимо. Почвы, обладающие водопрочной структурой, имеют благоприятный для развития растений водно-воздушный режим, хорошие механические свойства и т. д. Почвы, не имеющие водопрочной структуры, быстро заплывают, становятся непроницаемыми для воды и воздуха, а при высыхании растрескиваются на крупные глыбы.

Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту свойственны определенные типы почвенных структур. Для гумусовых горизонтов, например, характерна зернистая, комковато-зернистая, порошисто-комковатая структура; для элювиальных горизонтов – плитчатая, листоватая, чешуйчатая, пластинчатая; для иллювиальных – столбчатая, призматическая, ореховатая, глыбистая и т. д.

В полевых условиях структуру почв определяют следующим образом. Небольшой образец грунта и подбрасывается несколько раз на ладони (или лопате) до тех пор, пока он не распадется на структурные отдельности. Рассматривая эти структурные элементы, определяют степень их однородности, размер, форму, характер поверхности. Если структура неоднородна, то для ее характеристики пользуются двойными названиями (комковато-зернистая, ореховато-призматическая и т. д.), последним словом указывая преобладающий вид структуры.

Дата добавления: 2015-10-30 ; просмотров: 8986 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Группы и виды почвенных агрегатов (по С.А. Захарову)

Оценка плотности и пористости суглинистых и глинистых почв в вегетационный период по Н.А. Качинскому

| Плотность почвы, г/см 3 | Общая порозность почвы, % | Оценка плотности | Оценка пористости |

| 70 | Почва вспушена или богата органическим веществом | Избыточно пористая – почва вспушена | |

| 1,0…1,1 | 65…55 | Типичные величины для культурной или свежевспаханной почвы | Отличная – культурный пахотный слой |

| 1,1…1,2 | 55…50 | Пашня слабо уплотнена | Хорошая, характерная для окультуренных почв |

| 1,2…1,3 | 50…45 | Пашня уплотнена | Удовлетворительная, характерная для освоенных почв |

| 1,3…1,4 | 45…40 | Пашня сильно уплотнена | Неудовлетворительная для пахотного слоя |

| 1,4…1,6 | 40…35 | Типичные величины для подпахотных горизонтов (кроме черноземов) | Чрезмерно низкая – характерна для уплотненных подпахотных и иллювиальных горизонтов |

| 1,6…1,8 | Сильно уплотненные иллювиальные горизонты |

Структурное состояние почв Под структурностью почвы понимают ее способность распадаться на агрегаты под влиянием механических воздействий. Структура почвы — совокупность агрегатов различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности. При оценке структуры следует отличать морфологическое ее понятие от агрономического.

Для морфологического описания почв С.А.Захаровым разработана классификация структур, включающая три типа (с подразделением на роды): кубовидная (глыбистая, комковатая, ореховатая, зернистая), призмовидная (столбчатовидная, столбчатая, призматическая), плитовидная (плитчатая, чешуйчатая). Роды делятся на виды по величине агрегатов.

Для агрономической оценки структуры Н.И.Саввиновым предложена классификация, согласно которой к агрономически ценным относятся агрегаты размером от 0,25 до 10 мм, более крупные почвенные отдельности считаются глыбистой частью почвы, а более мелкие — распыленной. Эти три рода подразделяются на виды (табл. 54).

54. Агрономическая классификация почвенной структуры

| Роды | Виды | Размер агрегата (диаметр), мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Глыбистое | Крупные глыбы | >100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Средние | 50-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Мелкие | 10-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Комковатая | Крупные комочки | 3,0-10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Средние | 1,0-3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Мелкие | 0,5-1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Зернистые | 0,25-0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Распыленная | Микроструктурные элементы | 0,01-0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Пылевато-глинистые частицы | 3 (по А.Ф. Бондареву и В.В, Медведеву, 1980)

|