Основные агрогидрологические свойства почвы

Определение влажности почвы производится для установления степени влагообеспеченности растений и оценки сложившихся и ожидаемых условий водоснабжения растений. Не вся влага, находящаяся в почве, может быть использована растениями. Недоступная растениям влага образует мертвый запас влаги.

Но растения, испытывая недостаток влаги, переходят к устойчивому завяданию еще до того, как в почве останется только недоступная влага. Устойчивое завядание –это завядание, которое не исчезает даже после помещения растения в атмосферу, насыщенную влагой. Влажность завядания выражается в процентах веса сухой почвы или в мм слоя воды в определенном слое почвы.

Различные растения на одной и той же почве начинают завядать при различной ее влажности.

Зная объемный вес определенного слоя почвы и процент влажности этого слоя, можно определить запасы воды в тоннах в этом слое на любой площади, мертвый запас, коэффициент завядания, и др. характеристики влажности почвы. Но для этого надо знать агрогидрологические свойствапочвы.

Агрогидрологическими свойствамипочвы называются характеристики водно-физических свойств почвы, необходимые для получения информации о влагообеспеченности с/х культур.

На гидрометеорологических станциях определяют следующие свойства почв:

1) объемная масса;

2) капиллярную влагоемкость;

3) наименьшую (предельную) полевую влагоемкость;

4) влажность (коэффициент) завядания;

6) общую скважность;

7) полную влагоемкость;

8) максимальную гигроскопичность;

9) механический состав.

Агрогидрологические свойства почвы в полном объеме определяются на одном из наблюдательных участков с типичной почвой для большинства полей. Комплекс работ состоит из полевых и лабораторных наблюдений. К полевым относятся выемка образцов почвы, определение объемного веса, и капиллярной влагоемкости, морфологическое описание и определение наименьшей полевой влагоемкости. К лабораторным – определение удельного веса, полной влагоемкости, максимальной гигроскопичности, механического состава.

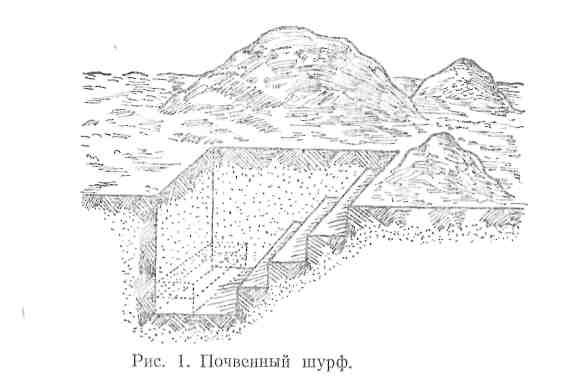

Морфологическое описание почвы производят по разрезу почвы – одной из стенок почвенного шурфа (рис.1), выкопанной при взятия образцов для определения объемного веса. В морфологическом описании указываются все особенности почвы, влияющие на ее свойства: местоположение разреза или прикопки, генетические горизонты и подгоризонты, их мощность и характер перехода одного горизонта (подгоризонта) в другой.

По каждому генетическому горизонту даются следующие характеристики: цвет, структура и механический состав почвы. Цвет почвы является характерным признаком данного горизонта и типа почвы. Структура характеризует форму и размер отдельностей или агрегатов. Механический состав каждого генетического горизонта характеризует почвенные разности (глинистая, суглинистая, супесчаная, песчаная, хрящеватая, щебенчатая). Отмечаются и другие характерные признаки, всякого рода включения.

Объемная масса почвы –масса единицы объема сухой почвы (высушенной при температуре 100-105 0 С) ненарушенного сложения, вычисленная путем деление массы абсолютно сухой почвы на ее объем и выраженная в граммах на 1 см 3 почвы.

Капиллярная влагоемкость – количество влаги, которое почва содержит в капиллярах за счет подтока из грунтовых вод. Она определяется в районах с близким залеганием уровня грунтовых вод путем насыщения монолита почвы, установленного на поверхности воды, и выражается в процентах от массы абсолютно сухой почвы.

Наименьшая влагоемкость –максимальной количество влаги, которое почва может удерживать в подвешенном состоянии после стекания избытка воды и при отсутствии капиллярного увлажнения за счет грунтовых вод (измеряется в процентах). Наименьшая влагоемкость зависит от механического состава почв и изменяется в широких пределах.

Полная влагоемкость –количество влаги в почве, когда зеркало грунтовых вод достигает поверхности почвы и все почвенные поры заняты водой, вычисляется по данным определений объемной и удельной масс почвы.

Влажность устойчивого завядания –влажность почвы, при которой появляются необратимые признаки увядания растений, даже если их поместить в темное помещение с воздухом насыщенном водяным паром.

Влажность устойчивого завядания, выраженная в процентах от массы абсолютно сухой почвы, определяется в лаборатории путем выращивания растений в стеклянных сосудах диаметром 30 и высотой 100-110 мм или косвенным расчетным способом. В качестве растения индикатора взят овес, а в районах хлопкосеяния – хлопок.

Максимальная гигроскопичность,зависящая от механического состава почвы,– это количество влаги, которое сухая почва сорбирует из воздуха при его относительной влажности, близкой к 100%. Насыщая в вакууме воздушно-сухую почву над 10%-ым раствором серной кислоты (относительная влажность равна 94-98%), определяют максимальную гигроскопичность в процентах от массы абсолютно сухой почвы.

Непродуктивная влага –это часть почвенной влаги, не усваиваемая растениями и не участвующая в создании органического веществарастений.

Удельная масса почвы –масса почвенных частиц (органических и минеральных) в единице объема без воды и воздуха при сплошном заполнении ими этого объема, выражается в г/см 3 и используется при вычислении полной влагоемкости, скважности, а также при определении механического состава почвы.

Общая скважность почвы –суммарный объем пор, имеющихся в почве, т.к. почва состоит из твердых минеральных и органических частиц, в промежутках между которыми – в порах – содержится влага и воздух.

Контрольный вопросы

1. Для чего определяется влажность почвы?

2. Что такое агрогидрологические свойства почвы?

3. Какие свойства почвы определяют на ГМС для целей агрометеорологии?

4. Как производится морфологическое описание почвы?

5. Какие характеристики даются по каждому генетическому горизонту и что они означают?

Тестовые вопросы

1. Для установления степени влагообеспеченности растений главным фактором является:

A. Влажность почвы. B. Количество осадков

C. Скорость ветра. D. Влажность воздуха

2. Недоступная растениям влага называется:

A. Грунтовые воды. B. Мертвый запас.

C. Нейтральный запас. D. Сухой запас

3. Характеристики водно-физических свойств почвы, необходимые для получения информации о влагообеспеченности с/х культур, называются:

A. Минеральные свойства почвы. B. Органические свойства почвы.

C. Агрогидрологические свойства почвы. D. Механические свойства почвы

4. Агрогидрологические свойства почвы определяются на:

A. Сельско-хозяйственных угодьях. B. Метеорологической площадке

C. Аэрологической станции. D. Наблюдательном участке

5. Морфологическое описание почвы производят по:

A. Разрезу почвы. B. Грунтовым водам

C. Температуре почвы D. Влажности почвы.

6. В морфологическом описании почвы не указывается:

A. Местоположение разреза. B. Мощность генетических горизонтов.

C. Генетические горизонты. D. Влажность почвы

7. Влажность почвы, при которой появляются необратимые признаки увядания растений, называется:

A. Максимальная гигроскопичость. B. Скважность почвы

C. Влажность устойчивого завядания.D. Минимальная влагоемкость.

8. Суммарный объем пор, в промежутках между которыми содержится влага и воздух, называется:

A. Максимальная гигроскопичость. B. Скважность почвы.

C. Влажность устойчивого завядания.D. Минимальная влагоемкость

9. Часть почвенной влаги, не усваиваемая растениями и не участвующая в создании органического вещества растений, это:

A. Мертвый запас.B. Избыточная влага.

C. Не продуктивная влага. D. Запас влаги в почве.

10. Количество воды содержащиеся в почве, когда зеркало грунтовой воды достигает поверхности и все поры заняты водой, это:

A. Капиллярная влагоемкость. B. Наименьшая влагоемкость .

C. Полная влагоемкость . D. Продуктивная влага.

11. Максимальное количество воды, удерживаемое почвой над капиллярной каймой, когда нет прямого влияния грунтовых вод, это:

A. Капиллярная влагоемкость. B. Наименьшая влагоемкост.

C. Полная влагоемкость. D .Продуктивная влага

12. Количество влаги, которое почва содержит в капиллярах за счет подтока грунтовых вод, это:

A. Капиллярная влагоемкость. B. Наименьшая влагоемкость.

C. Полная влагоемкость. D. Продуктивная влага

13. Количество влаги, которое сухая почва сорбирует из воздуха при его относительной влажности около 100%, это:

A. Капиллярная влагоемкость. B. Наименьшая влагоемкость.

C. Полная влагоемкость. D. Максимальная гигроскопичность.

Глоссарий

| На русском языке | На казахском языке | На английском языке |

| Мертвый запас воды | Суды өлген қор | Dead water-supply |

| Завядание | Солу | Wither |

| Влагоемкость | Ылғал сақтағыш | Moisture capacity |

| Гигроскопичность | Ылғал тартқыштық | Hygroscopicity |

| Капилляр | Капилляр | Capillary |

| Грунтовые воды | Ыза сулар | Ground waters |

| Монолит | Тұтас | Monolith |

| Индикатор | Индикатор | The indicator |

| Сорбция | Сору | Suck |

Темы СРС

Влияние сильных заморозков и оттепелей на зимовку растений, (Л1), стр. 29-30

Темы СРСП

Многолетняя мерзлота, (Л1), стр.28-29

Основная литература

1. И.Г.Грингоф, В.В.Попова, В.Н.Страшный, Агрометеорология, Л, ГМИ, 1987

2.Г.В.Руднев, Агрометеорология, Л., ГМИ, 1973

Дополнительная литература

1. Наставление по производству АГМ наблюдений на ГМС и постах, Алматы, 2005

2. Наставление ГМС и постам, выпуск II, ч.I, Л, ГМИ, 1985

3. С.С.Байшоланов, Метеорология және климатология, Алматы, Қазақ университеті, 2007

4. И.И.Гуральник, Г.П.Дубовицкий, В.В.Ларин, С.В.Мимиконова, Метеорология, Л, ГМИ, 1982

Дата добавления: 2015-10-23 ; просмотров: 1058 | Нарушение авторских прав

Источник

Почвенная влага

Влага является одним из незаменимых факторов жизни растений. Они используют в основном влагу, содержащуюся в почве. Поэтому так важны сведения о влажности почвы, закономерностях ее формирования и изменения во времени и в пространстве в различных климатических зонах. Установление зависимости формирования урожая от запасов почвенной влаги имеет значение для оценки состояния посевов и насаждений, для определения эффективности агротехнических мероприятий. Поэтому в системе Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды свыше 1700 станций ведут регулярные наблюдения за влажностью почвы на полях и в садах.

Методы определения влажности почвы

Основным методом определения влажности почвы является термостатно-весовой. По этому методу почвенным буром АМ-16 производят отбор проб почвы через каждые 10 см до глубины 50 или 100 см. Из нижней трети бурового стакана почву перекладывают в алюминиевые сушильные стаканчики и закрывают крышками. После отбора проб стаканчики с почвой доставляют на станцию и взвешивают с точностью до 0,1 г. Каждый стаканчик имеет номер, а масса пустого стаканчика записана в специальном журнале.

На метеорологических станциях сушильные стаканчики приведены к одинаковой массе.

После взвешивания стаканчики с открытыми крышками ставят в термостат и при температуре 100—105° С пробы почвы высушивают до тех пор, пока масса стаканчиков при последовательных взвешиваниях начинает различаться не более чем на 0,1 г. Обычно продолжительность высушивания супесчаных почв 6—7 ч, суглинистых 7—8 ч. Результаты взвешивания записывают, а за-

Осадки, снежный покров, почвенная влага тем по разности масс влажной и сухой почвы вычисляют влажность почвы в процентах от массы сухой почвы:

где № —влажность почвы (%), Р — масса влажной почвы, Р% — масса пробы почвы после высушивания. Например: Р—Р2 = 5г,

РГ*Г Т* П/7 ^ * ЮО п/Л П/ 2 = 25 г. Тогда №=-^—=20%.

Рекомендуемые файлы

Описанный метод определения влажности почвы очень трудоемок, поэтому разрабатываются различные косвенные способы, основанные на применении радиоактивных изотопов, измерении электропроводности почвы, капиллярного натяжения почвенной влаги и т. д. Однако до сих пор ни один из новых методов не заменил термостатно-весовой метод при массовых определениях влажности почвы на сети станций. В последние годы на агромет-станциях устанавливают влагомеры с радиоактивным изотопом (ВПГР-1).

.Агрогидрологические свойства почвы

Взаимодействие воды с почвой, передвижение почвенной влаги и ее усвоение растениями в почвах, различных по механическому составу, структуре, порозности, происходит неодинаково. Проведенные исследования показывают, что существуют определенные значения влажности почвы (так называемые узловые точки), при достижении которых резко меняются как свойства почвенной влаги, так и ее доступность для растений. Эти узловые точки харак-|теризуют водно-физические свойства почвы.

В основу установления агрогидрологических свойств почвы подложен принцип разделения.почвенной влаги по степени связности, подвижности и доступности ее для растений, что позволяет из общего количества содержащейся в почве влаги выделить ту ее часть, которая может быть усвоена корневой системой растений. Следовательно/ представляется возможным сравнить влажность различных почв по степени ее доступности для растений.

В настоящее время в агрометеорологии применяют следующие агрогидрологические характеристики: непродуктивная влага, влажность устойчивого завядания, влажность разрыва капилляров, наименьшая влагоемкость, капиллярная влагоемкость, полная влагоемкость, продуктивная влага. Рассмотрим наиболее важные агрогидрологические характеристики.

Непродуктивная влага — часть почвенной влаги, не усваиваемая растениями, т. е. влага, удерживаемая в почве силами, которые превышают осмотическое давление клеточного сока корневых волосков. Она не может быть использована растениями, вследствие чего наступает полное увядание растений, необратимые134

изменения в клетках и затем полная гибель. В почве содержится при этом только прочносвязанная с частицами почвы вода. Ее количество соответствует максимальной гигроскопичности почвы, т. е. тому количеству воды, которое сухая почва сорбирует из воздуха при его относительной влажности около 100%. Максимальная гигроскопичность разных типов почв очень различна. В процентах от массы абсолютно сухой почвы она составляет у песка 0,5—1,0%, у глины 9—15%.

Влажность устойчивого завядания — предел увлажнения почвы, при котором появляются необратимые признаки увядания растений, тургор растений не восстанавливается, прекращается прирост и формирование урожая. Эта характеристика определяет границу между непродуктивной и продуктивной влагой.

Влажность устойчивого завядания возрастает с уменьшением почвенных частиц, поэтому она ниже на песчаных почвах и выше на мелкозернистых,. богатых гумусом почвах

Влажность устойчивого завядания (% от массы абсолютно сухой почвы) различных типов почв (по данным гидрометстанций СССР)

У различных видов и сортов культурных растений влажность устойчивого завядания практически одинакова. Она колеблется лишь в пределах 0,3% от массы абсолютно сухой почвы и, следовательно, зависит в основном от свойств почвы, а не от вида растений. В теплых почвах влажность устойчивого завядания несколько ниже, чем в холодных. При запасе влаги ниже влажности завядания почва находится в твердо-пластичном состоянии, что затрудняет обработку почвы.

Наименьшая влагоемкость представляет собой максимальное количество воды, которое может находиться в почве в условиях свободного дренирования, т. е. после стекания избытка воды. Она характеризует максимально возможное содержание подвешенной

влаги. С увеличением влажности почвы от влажности устойчивого завядания до наименьшей влагоемкости увеличивается доступность влаги для растений. При влажности, близкой к наименьшей влагоемкости, в почве создается хорошая обеспеченность растений влагой. Почва при этом находится в мягкопластичном состоянии и обеспечивает наибольшую производительность работ по обработке почвы.

Наименьшая влагоемкость в зависимости от механического состава почвы изменяется в довольно широких пределах (табл. 32). Капиллярная влагоемкость — это то количество воды, которое

(чючва содержит в капиллярах за счет подтока из грунтовых вод.

1 Капиллярная влага легко доступна растениям. Почва находится

; в липком состоянии, что затрудняет ее обработку.

Таблица 32 Наименьшая влагоемкость почв (мм продуктивной влаги)

Источник