Как вырастить подсолнечник?

Подсолнечник опыляется перекрестно, это хороший медонос. Плод — семянка, состоит из оболочки (лузги) ядра. Лузга составляет 20-40% массы семени. В семени содержится 57% жира и 24-34% белка. Зола стеблей подсолнечника содержит много калия. Это хорошее удобрение.

Родина подсолнечника – Центральная Америка, откуда он был привезен испанцами в Европу в XVI веке. В Россию подсолнечник попал в XVIII веке из Нидерландов. В начале его выращивали как декоративное растение. Подсолнечное масло было впервые получено в России в 1829 году. После этого подсолнечник получил широкое распространение как полевая культура.

Выращивание

Подсолнечник – теплолюбивая культура степной и лесостепной зон. На формирование урожая расходуется много влаги и питательных веществ. Лучшими почвами для него являются черноземы.

Засоленные и заболоченные почвы малопригодны. Хорошие предшественники — яровые и озимые культуры, которые слабо используют влагу и питательные вещества глубоких слоев почвы.

Осенняя подготовка почвы заключается в легком рыхлении и глубокой осенней зяблевой вспашке. Подсолнечник выносит из почвы много питательных веществ, поэтому для получения хорошего урожая, осенью нужно применять удобрения. Под вспашку вносят навоз, азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Сеют подсолнечник весной, когда почва прогреется до 8-12 °C. Посев проводится широкорядным, пунктирным способом с междурядьями 60-70 см или квадратно-гнездовым – по схеме 70×70 см (одно – три растения в гнезде).

Глубина заделки семян — 6-8 см. Всходы появляются через 10-12 дней после посева. Они могут выдержать кратковременные заморозки до -5 — -7°C.

Уход за подсолнечником предусматривает боронование до появления всходов, для уничтожения ранних сорняков. При появлении одной – двух пар настоящих листьев боронование повторяют.

Повторяют также две – три поперечные культивации, одну из которых совмещают с подкормкой минеральными удобрениями. Необходимо защищать подсолнечник от болезней и вредителей, иначе могут снизиться количество и качество масла.

Рост и развитие происходит неравномерно. Подсолнечник созревает за 75-100 дней. После уборки можно сеять зерновые и другие культуры.

Употребление

Растительное масло подсолнечника используют в пищу, для приготовления консервов, кондитерских изделий, например халвы, а также маргарина. Оно богато витаминами и хорошо усваивается. Растительное масло используется в лакокрасочной, мыловаренной, текстильной, кожевенной, парфюмерной и медицинской промышленности.

Источник

Выращивание подсолнечника: технология, рекомендации

Содержание:

- Технологии выращивания подсолнечника

- Сельскохозяйственные сорта

- Гигантский подсолнечник — отдельное направление в селекционной работе

- Условия выращивания и уход

- Место подсолнечника в севообороте

- Требования к грунту

- Обработка грунта

- Удобрения

- Предварительная обработка семян

- Непосредственно посев

- Последующий уход

- Борьба с вредителями и болезнями

- Меры профилактики

- Районы возделывания

Подсолнечник считается популярной сельскохозяйственной культурой, выращиванием которой занимается множество фермеров. Приступая к посеву семян, следует знать особенности ухода за ним. Ниже можно ознакомиться с информацией о том, как вырастить подсолнечник правильно.

Технологии выращивания подсолнечника

Прежде чем приступить к посеву подсолнечника, следует изучить основные агротехнические приемы, касающиеся посадки и ухода за культурой. В зависимости от предполагаемых методов борьбы с сорняками, агрономы выделяют несколько основных способов культивирования растений:

- классический — с использованием почвенных гербицидов;

- экспресс метод, при котором выполняется комплексная обработка гербицидами после того, как на поле появляются первые всходы;

- чистое поле — с применением средств защиты, которые полностью устраняют всю сорную траву на участке.

У каждой технологии выращивания подсолнечника есть свои преимущества и недостатки, поэтому при выборе стоит учитывать устойчивость сорта к действию конкретного гербицида.

Сельскохозяйственные сорта

Существует множество сельскохозяйственных сортов подсолнечника. Агрономы подразделяют их на несколько групп:

- простые;

- кондитерские;

- масличные;

- гибридные.

К первой группе относятся классические виды, которые на сегодняшний день практически не используются. Кондитерские сорта дают семечки крупного размера, которые можно употреблять в сыром либо обжаренном виде. Наиболее популярными кондитерскими сортами считаются:

Масличные сорта выращивают с целью получения растительного масла. Ядра отличаются небольшими размерами. Семечки плохо отстают от скорлупы. Наиболее популярные виды в данной категории — «Ясон», «Форвард», «Римисол».

Гибридные сорта отличаются повышенной урожайностью. Чаще всего агрономы высаживают на участках следующие сорта, относящиеся к числу гибридных, — «Ян», «Богдан», «Антей».

Гигантский подсолнечник — отдельное направление в селекционной работе

В промышленных масштабах часто выращивают гибридные культуры, семечки которых очень крупные, а сами растения в высоту достигают 4 м. К популярным сортам данной категории можно отнести:

- «Тараумару». Диаметр корзинок — 50 см. Семечки довольно крупные.

- «Клык медведя». Диаметр корзинок находится в пределах 28–30 см. Форма семечек изогнутая, напоминающая очертания клыка.

- «Титан». Соцветия могут вырастать до 50–70 см. Длина семян достигает 20 мм.

Условия выращивания и уход

Чтобы предотвратить поражение растений различными заболеваниями и добиться максимальной урожайности, необходимо правильно ухаживать за культурой. Ниже можно ознакомиться с особенностями выращивания подсолнечника.

Место подсолнечника в севообороте

Подсолнечник можно сажать на участках, где ранее выращивались зерновые культуры. Оптимальными предшественниками считаются яровые и озимые злаки, а также кукуруза. Агрономы не рекомендуют высаживать подсолнечник на поля, которые использовались для выращивания сахарной свеклы, трав-многолетников и других культур, корневая система которых проникает глубоко в грунт и способствует уменьшению запасов воды в земле.

Требования к грунту

Выращивать подсолнечник необходимо на полях с плодородным грунтом и небольшим количеством глины. Если соблюдать требования к качеству грунта, то можно ожидать, что подсолнечник приспособится практически к любому виду почвы. Однако стоит учитывать, что растение не сможет порадовать хорошим урожаем при выращивании на болотистом или кислом грунте.

Обработка грунта

За 10–14 дней до проведения осенней вспашки, необходимо обработать поле глифосфатами. Рекомендуемая глубина вспашки — 30 см. В регионах с засушливым климатом пахоту заменяют плоскорезной культивацией, глубина которой не превышает 17 см.

Удобрения

Как только на растении сформируется 3 пара листовых пластин, необходимо позаботиться о внесении в грунт суперфосфата. В период формирования корзинок и во время созревания семян в почву вносят калийно-азотную подкормку. Для приготовления удобрения в ведро, наполненное раствором коровяка, добавляют 1 ст. л. сульфата калия.

Предварительная обработка семян

Чтобы защитить растения от различных заболеваний, рекомендуется перед посадкой провести предварительную подготовку семян подсолнечника к посеву. Для этого посадочный материал обрабатывается фунгицидным и инсектицидным средствами.

Непосредственно посев

Каждый владелец земли интересуется, когда сажают подсолнечник в том или ином регионе. Рекомендуемые сроки посева подсолнечника — с конца апреля до начала мая.

На полях семена сажают зерновыми сеялками. Для этого вырывают углубления небольшого размера (глубина посева подсолнечника не должна превышать 2–3 см). Расстояние между ямками — от 15 до 45 см в зависимости от сорта. В каждую ямку высыпают по 2–3 семечка. Углубления заполняют небольшим слоем грунта.

После посадки подсолнечника необходимо позаботиться об удобрении участка. С этой целью по полю раскидывают органику, а грунт покрывают слоем мульчи и обильно увлажняют.

Выращивание подсолнечника на даче удобно тем, что растения можно сажать по периметру участка, одновременно защищая другие посадки от ветра и палящего солнца. Сеять подсолнечник на рассаду можно либо дома, либо в теплице.

Последующий уход

Чтобы культура росла здоровой и радовала хорошим урожаем, следует правильно ухаживать за растениями, а именно позаботиться о своевременном внесении подкормок в грунт, удалении сорной травы и систематическом увлажнении и рыхлении почвы.

Для борьбы с сорняками и рыхления грунта агрономы используют ротационную борону.

Борьба с вредителями и болезнями

Подсолнечник подвержен различным заболеваниям. Нередко растения поражаются:

- ложной мучнистой росой;

- угольной, серой и белой гнилью;

- бурой, черной и серой пятнистостью.

Наблюдается вертициллезное увядание.

Существенный вред подсолнечнику наносят насекомые и их личинки. Вредители могут поражать почти все части культуры.

Очень важно регулярно осматривать растения, чтобы своевременно выявить признаки заболевания или нашествие насекомых и провести обработку.

Меры профилактики

Главными профилактическими мерами, позволяющими предотвратить заболевания и нашествие вредителей, считаются:

- применение севооборота;

- систематическое уничтожение сорной травы;

- соблюдение сроков и схемы посадки;

- проведение профилактической обработки фунгицидными и инсектицидными средствами.

Районы возделывания

Выращивание подсолнечника в России широко распространено на территории степной зоны и восточной части лесостепи. Районы возделывания встречаются также в Подмосковье , в Ростовской области , на Алтае и в Южном Приуралье.

Подсолнечник — сельскохозяйственная культура, пользующаяся постоянным спросом. Выращивать растение в открытом грунте достаточно просто, однако для получения хорошего урожая важно придерживаться советов относительно посева и ухода, чтобы создать наиболее благоприятные условия для выращивания подсолнечника.

Источник

Агроклиматические условия для выращивания подсолнечника

Подсолнечник — технология выращивания:

Требования к почвенно-климатическим условиям

Требования к климату

Требования подсолнечника к климату, особенно к температуре и влаге, высокие. Минимальная температура прорастания 5°С, при посеве температура почвы должна быть не ниже 6…8°С. Минимальная сумма эффективных температур (> 6°С) для раннеспелых сортов и гибридов, имеющих длительность вегетационного периода около 150 дней, составляет 1450°С, т. е. начиная со второй половины мая средняя температура должна быть 15°С. Особенно высоки требования к теплу в периоды бурного роста и цветения до созревания (июль…сентябрь). Оптимальная температура для фотосинтеза 25°С. Всходы переносят поздние заморозки до -5°С. Похолодание в период образования закладок цветков (в фазе 8…12 листьев) снижает число закладок цветков. Для выращивания подсолнечника исключаются районы с частыми весенними заморозками, а также те, в которых не обеспечивается уборка до конца сентября.

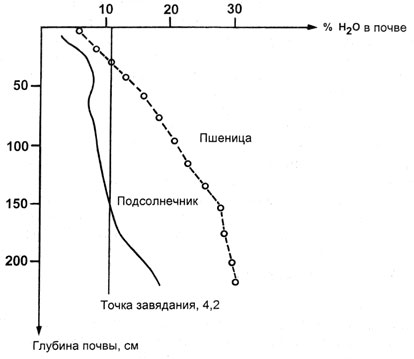

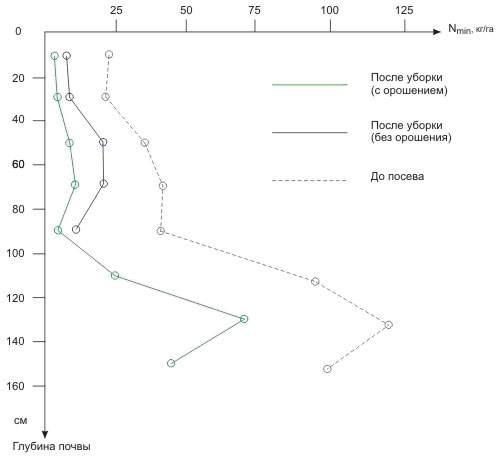

Пригодность местности для выращивания подсолнечника определяет не только сумма эффективных температур, по которой судят о принципиальной пригодности местности. Подсолнечник очень требователен к влаге, поэтому урожайность и эффективность его выращивания ограничиваются обеспечением требований растений к влаге. Хорошо развитые посевы подсолнечника за вегетационный период потребляют от 500 до 600 мм воды, а минимальная потребность в воде удовлетворяется при 350…400 мм осадков. Особенно требовательны к влаге растения во время образования бутонов до цветения. Такую большую потребность в воде подсолнечнику обеспечивает его мощная корневая система, которая может усваивать водные ресурсы почвы из большой глубины и при большой водоудерживающей силе почвы (рис. 1).

Рис. 1. Степень иссушения песчаной суглинистой почвы в период уборки подсолнечника и пшеницы после длительного водного стресса.

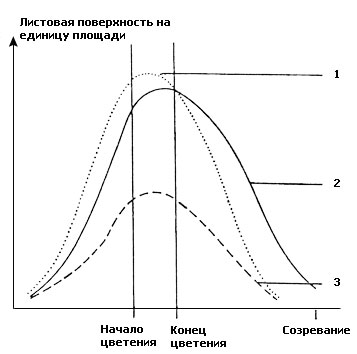

В регионах с континентальным климатом на более тяжелых почвах, например, черноземах подсолнечник полностью использует накопившиеся в зимний период водные ресурсы почвы. Благодаря этому он проявляет относительную засухоустойчивость. При раннем недостатке влаги снижается поверхность листьев и образование числа цветков на корзинку, в результате чего уменьшается урожайность. При позднем наступлении периода недостатка влаги листва быстро стареет, чем обусловливается снижение содержания масла (рис. 2).

Влияние на компоненты урожайности

Хорошее водоснабжение на почвах с глубоким пахотным слоем и при очень высоких летних температурах

хорошее развитие листьев в вегетативном периоде

большая масса листьев в период цветения

продолжительное сохранение листьев после цветения

высокое число цветков на корзинку

высокое содержание масла

Хорошее начальное водоснабжение, после цветения — засуха

очень хорошее развитие листьев в вегетационном периоде

большая масса листьев в период цветения

быстрое снижение активных листьев после цветения

большое число цветков на корзинку

снижение содержания масла

Очень засушливые условия

слабое развитие листьев в вегетационном периоде

малая масса листьев в период цветения

быстрое снижение активности листьев после цветения

пониженное число цветков на корзинку

При выращивании подсолнечника в южных районах содержание линолевой кислоты в семенах ниже в сравнении с северными.

Для возделывания подсолнечника исключаются местности с высокой влажностью воздуха, особенно в период цветения и созревания растений, а также тенистые и ветренные места из-за опасности поражения белой (Sclerotinia sclerotiorum) и серой гнилью (Botryotinia fuckeliana, анаморф.: Botrytis cinerea).

Требования к почве

Требования подсолнечника к почве определяются в первую очередь свойствами его корневой системы и потребностью в воде. Почвы с глубоким пахотным слоем, хорошей проницаемость для корней, без уплотнений почвы и подпочвы, с высокой полезной влагоемкостью пригодны для выращивания подсолнечника. Они способны обеспечить в вегетационный период растения влагой и питательными веществами. Этим требованиям лучше всего отвечают лессовые почвы, лессовые и песчаные суглинки. На более легких почвах можно с успехом выращивать подсолнечник, если содержание гумуса достаточно высокое, а корни могут использовать грунтовые воды. Исключаются илистые, малоструктурные холодные почвы и почвы с застойной влагой. Подсолнечник мало чувствителен к реакции почвенного раствора, оптимальный для него показатель pH 6,2…7.

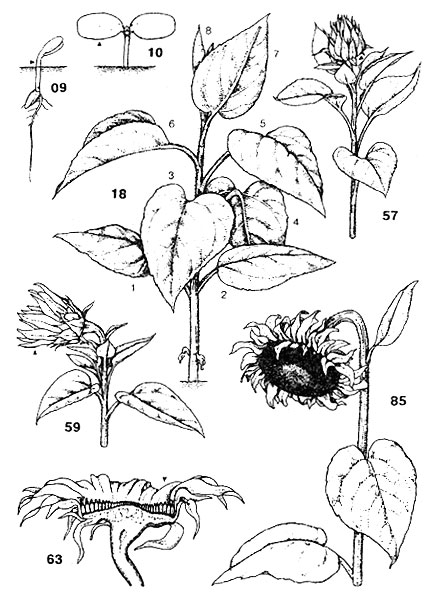

Стадии развития подсолнечника — код ВВСН

Стадии развития подсолнечника

Макростадия 0: Проростание

Начало набухания семени

Конец набухания семени

Выход зародышевого корешка из семени

Зародышевый корешок удлинен, образование корневых волосков

Гипокотиль и семядоли пробили семенную кожуру

Гипокотиль пробивает поверхность почвы

Всходы: семядоли пробивают поверхность почвы

Макростадия 1: Развитие листьев (главный побег)*

Семядоли польностью распушены

2 настоящих листа (1 пара настоящих листьев) распущены

4 настоящих листа (2 пары настоящих листьев) распущены

5 настоящих листьев распущены

6 настоящих листьев распущены

7 настоящих листьев распущены

8 настоящих листьев распущены

9 настоящих листьев распущены

Макростадия 2: — Макростадия 3: Рост в длину

Начало роста в длину

1-е растянутое междоузлие видно

2-е растянутое междоузлие видно

3-е растянутое междоузлие видно

Стадии продолжающиеся до …

9 и больше растянутых междоузлий видно

Макростадия 4: — Макростадия 5: Развитие закладок цветков

Бутон соцветия между молодыми листьями виден (стадия звезды)

Соцветие отделяется от верхних листьев, прицветники ясно отличимы от настоящих листьев

Соцветие отделено от верхнего настоящего листа

Соцветие ясно отделено от верхних настоящих листьев

Соцветие еще закрыто. Язычковые цветки видны между прицветниками

Макростадия 6: Цветение (главный побег)

Начало цветения. Язычковые цветки вертикально на диске, трубчатые цветки видны в наружной трети диска

Трубчатые цветки в наружной трети диска цветут, тычинки и рыльца свободны

Полное цветение. Трубчатые цветки в средней трети диска цветут, тычинки и рыльца свободны

Оканчивающееся цветение. Трубчатые цветки во внутренней трети диска цветут, тычинки и рыльца свободны.

Конец цветения. Все трубчатые цветки отцвели. В наружной и средней трети диска видны закладки плодов. Язычковые цветки высохли или отпали.

Макростадия 7: Развитие плодов

Семена на крае диска имеют серый цвет и видо- или сортотипичный размер

Семена в наружной трети диска имеют серый цвет и видо- или сорго-типичный размер

Семена в средней трети диска имеют серый цвет и видо- или сортотипичный размер

Семена во внутренней трети диска имеют серый цвет и видо- или сортотипичный размер

Макростадия 8: Созревание плодов и семян

Начало созревания. Семена на крае диска черные, семенная кожура твердая, задняя сторона корзинки еще зеленая

Семена в наружной трети диска черные и твердые. Задняя сторона корзинки еще зеленая

«Лимонная» спелость: Задняя сторона корзинки желтовато-зеленая. Прицветники еще зеленые. Влажность семян около 50%

Продолжающееся созревание семян. Семена в средней трети диска черные. Края прицветников коричневые. Задняя сторона корзинки желтая. Влажность семян около 40%

Физиологическая спелость. Задняя сторона корзинки желтая. Прицветники на 3/4 листовой поверхности коричневые. Влажность семян около 15%

Полная спелость. Семена во внутренней трети диска черные, прицветники бурые. Задняя сторона корзинки буро мраморизированна. Влажность семян около 15%

Макростадия 9: Отмирание

Конец полной спелости (переспелость). Влажность семян около 10%

Продукты уборки (семена)

* — При явно видном росте в длину (растянутые междоузлия) следует переходить к кодам макростадии 3

Место в севообороте

Доля подсолнечника в севообороте ограничивается, как правило, грибными болезнями — особенно белой гнилью (Sclerotinia sclerotiorum). Так как к числу растений-хозяев возбудителя этой болезни относятся рапс и другие крестоцветные, а также зернобобовые, табак и многие овощные культуры, их доля в севообороте не должна превышать 20%. Между восприимчивыми культурами следует выдерживать по крайней мере четырехлетние паузы возделывания.

В более засушливых регионах традиционного возделывания подсолнечника ограничивающими факторами его доли в севообороте кроме болезней и вредителей являются общий запас влаги в слое почвы 0…200 см и распространение сорняка-полупаразита — заразихи подсолнечниковой или волчка (Orohanche cumana). В таких регионах лучше всего возвращать подсолнечник на прежнее место в севообороте только на восьмой год. Кроме вышеназванных культур исключаются также такие (например, многолетние травы), которые оставляют в почве много азота, обусловливающего опоздание созревания подсолнечника. Подсолнечник нельзя размещать, особенно взасушливых районах, после многолетних трав, суданской травы, сахарной свеклы, которые в этих условиях сильно иссушают почву.

Хорошими предшественниками являются зерновые и кукуруза. Пропашные культуры — картофель, сахарная свекла — пригодны в качестве предшественника только в тех случаях, когда не применяли органические удобрения, почвенная структура не сильно разрушена при их уборке и почва не очень иссушена.

Ценность подсолнечника как предшественника для других культур зависит от климатических условий его выращивания. В достаточно увлажненных регионах он очень хороший предшественник для озимых зерновых, особенно для озимой пшеницы. Пронизывание почвы мощными корнями подсолнечника создает для последующей культуры хорошие условия для освоения большого почвенного объема. Подсолнечник оставляет на поле около 7 т/га сухой органической массы растительных остатков, которые необходимо немедленно размельчить и заделать в почву для возможности использования питательных веществ последующей культурой. Растительные остатки богаты калием и магнием, поэтому, как правило, последующие культуры не нуждаются в калийных удобрениях. Вместе с тем запасы влаги и других питательных веществ, особенно азота, после подсолнечника исчерпаны. Он иссушает почву настолько, что в засушливых регионах запасы влаги восстанавливаются только через 2…3 года. В этих условиях

Институт масличных культур Украинской академии аграрных наук в Запорожье рекомендует следующее чередование культур в севообороте:

I. 1 — пар чистый; 2 — озимая пшеница; 3 — озимая пшеница; 4 — подсолнечник; 5- ячмень яровой; 6 — кукуруза на силос; 7 — озимая пшеница; 8 — кукуруза на зерно;

II. 1 — пар чистый; 2 — озимая пшеница; 3 — подсолнечник; 4 — кукуруза на силос или зерно; 5 — озимая пшеница; 6 — пар чистый; 7 — озимая пшеница; 8 — озимая пшеница; 9 — кукуруза на зерно; 10 — яровой ячмень.

В регионах с достаточным увлажнением возможны следующие включения подсолнечника в севообороты:

I. 1 — подсолнечник; 2 — озимая пшеница; 3- озимый ячмень; 4 — сахарная свекла; 5 — яровой ячмень;

II. 1 — подсолнечник; 2 — яровой ячмень; 3 — озимая пшеница; 4 — картофель; 5 — тритикале;

III. 1 — подсолнечник; 2 — яровой ячмень; 3 — озимая пшеница; 4 — кукуруза на силос; 5 — озимая пшеница;

IV. 1 — подсолнечник; 2 — яровой ячмень; 3 — клеверо-травяная смесь; 4 — озимая пшеница; 5 — яровой ячмень.

Падалица подсолнечника засоряет последующие культуры. В посевах сахарной свеклы с ней трудно бороться, легче это делать в посадках картофеля, а также посевах кукурузы.

Как описано в главе «Требования к почвенно-климатическим условиям» для формирования семян подсолнечника требуется много воды, которую растения получают благодаря мощной корневой системе, проникающей глубоко в почву, и хорошо использующей водные ресурсы.

Несмотря на это во многих регионах выращивания подсолнечника орошение очень эффективно, так как вследствие чего повышается не только урожайность, но и содержание масла.

В засушливых степных регионах с глубоким залеганием грунтовых вод рекомендуют проводить осенние влагозарядные поливы площадей под подсолнечник с целью создания запасов влаги глубже метрового слоя почвы. Их проводят осенью, а на юге и зимой, нормой полива 1200…1800 м 3 воды на один гектар. Но эти поливы без орошения в течение вегетационного периода не обеспечивают оптимального увлажнения. Поэтому почти во всех регионах возделывания подсолнечника необходимо для наиболее полного использования потенциала продуктивности этой культуры орошение в течение вегетационного периода. Период наибольшей потребности посевов во влаге длится 40 дней. Он начинается в стадии ВВСН 53, когда диаметр цветковых бутонов достигает около 3 см, и кончается в период полного отцветания посевов. Более ранний полив может привести к слишком сильному росту растений и расточительному для данной местности потреблению воды. Такие посевы подсолнечника в последствии могут страдать от недостатка влаги.

Управление орошением проводится с помощью тенсидометров. При выращивании подсолнечника целесообразно поддерживать влажность почвы в период вегетации выше 60% полезной полевой влагоемкости, а в период повышенного потребления влаги или в посевах с высокой ожидаемой урожайностью — выше 80%.

После начала орошения (обычно в стадии ВВСН 53) в зависимости от необходимости следует продолжать его через каждые 8…12 дней. Каждая доза должна составлять около 30 мм. При начале цветения по возможности не следует поливать, так как в этой фазе особенно высока опасность заражения подсолнечника возбудителем белой гнили. После цветения орошение можно продолжать до тех пор пока сохраняется еще 50% зеленых листьев. Для орошения посевов подсолнечника необходимо использовать оросительные установки, которые обеспечивают тонкое и равномерное распределение воды.

Подсолнечник относится к семейству астровых (Asteraceae) или сложноцветных (Compositae).

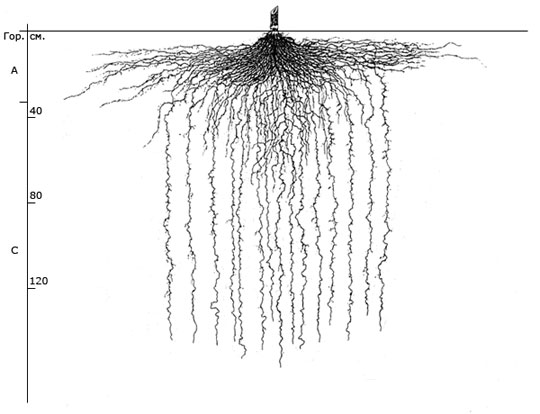

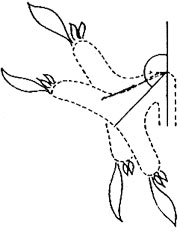

Корень стержневой, проникающий при хороших почвенных условиях на глубину 3 м и более. Стержневой корень растет очень быстро и превышает рост стебля. В стадии 4…5 листьев длина корня достигает 60…70 см. Он очень чувствителен к уплотнениям почвы и подпочвы. Растение образует мощную систему боковых корней и корешков, часть которых идет параллельно главному корню на расстояние 20…40 см, а часть распространяется в слое почвы 10…45 см с загибом вглубь, образуя густую сеть мельчайших корешков (рис. 1). Наиболее интенсивный рост корней происходит в период от образования корзинки до цветения.

Благодаря такой сильной ветвистой системе боковых корней и корешков, которые составляют 50…70% корневой массы и у хорошо развитых растений могут достигать диаметра 1,5 м, а также быстро внедряющемуся вглубь главному корню, подсолнечник может выдерживать засуху и хорошо усваивать питательные вещества и почвенную влагу. При более влажных условиях корни развиваются ближе к поверхности почвы, при устойчивой сухой погоде проникают глубже. В первом случае растения менее устойчивы к ветровой нагрузке и, следовательно, к полеганию. Мелкое распространение корней при избытке влаги следует учитывать, обрабатывая междурядья.

Благодаря мощной корневой системе подсолнечник наиболее полно, по сравнению с другими однолетними растениями (кроме сахарной свеклы), использует влагу и питательные вещества из глубоких слоев почвы.

Рис. 1. Корневая система подсолнечника.

Стебель у современных сортов и гибридов не разветвлен, высотой от 0,6 до 4 м, диаметр нижней части его в посевах 2…4 см, более-менее волосистый, травянистый, в нижней части одревесневающий. Стебель заканчивается соцветием. В начале созревания верхние части стебля сгибаются под весом корзинки, причем желательно, чтобы углы наклона верхних частей стеблей с корзинками к воображаемому продолжению прямостоящего стебля составляли 115…135° (рис. 2).

Листья на стебле расположены спирально, только первые четыре листа супротивные. Они имеют более или менее сердцевидную форму, покрыты короткими жесткими волосками. Длина листьев от 10 до 40 см. Наиболее крупные листья находятся в средней части стебля. Они составляют 80% ассимиляционной поверхности всего растения и сохраняют свою активность после цветения длительное время. Листья, а также соцветия до начала цветения поворачиваются в течение дня по ходу солнца от востока на запад, т. е. утром они направлены к востоку и в течение дня поворачиваются через юг на запад. Этим усиливается продуктивность фотосинтеза примерно на 10%.

Рис. 2. Желательные углы наклона стеблей с корзинками

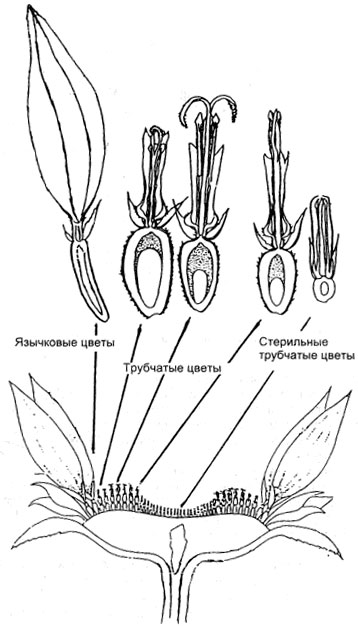

Соцветие имеет короткую ось и представляет корзинку. Днище корзинки ровное или слегка выпуклое и состоит из сердцевинной ткани, в которой разветвляются сосудистые ткани стебля, снабжающие цветы питательными веществами.

На крае корзинки находятся в 2-х…3-х рядах прицветники (рис. 3). Наружные цветы — стерильные язычковые с желтыми лепестками — размещаются в одном — двух рядах. Их число независимо от размера корзинки не более 100. Большинство цветов корзинки — трубчатые. В зависимости от размера корзинки их число колеблется от 1000 до 2000. Центр корзинки хуже снабжается питательными веществами, поэтому в нем в зависимости от условий питания большая или меньшая часть цветов не оплодотворяется и остается стерильной.

Цветение происходит от края к центру. Длительность цветения отдельной корзинки — 5…12 дней, всего стеблестоя — около 3 недель. Во время цветения корзинки принимают стабильное направление на юго-восток, что защищает образующиеся семянки от сильной инсоляции.

Оплодотворение рыльца, как правило, перекрестное. Это обусловлено тем,что пыльники освобождают пыльцу раньше, чем рыльца достигают полного развития. Перекрестное опыление на 99% происходит насекомыми (пчелами, шмелями), оплодотворение ветром мало эффективно.

Рис. 3. Строение корзинки и цветков

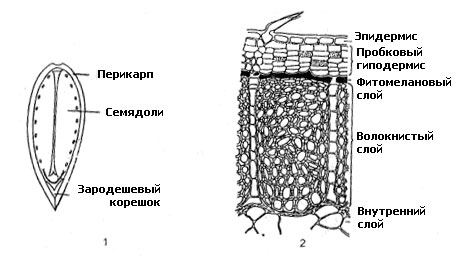

Плод подсолнечника — орехоподобная семянка. От настоящего ореха отличается тем, что семенная и плодовая кожура у нее срослась и образует твердый перикарп, окружающий зародыш и сильно развитые семядоли, в которых накоплены масло и протеины в качестве запасных веществ (рис. 4).

По размеру и массе тысячи семянок (МТС) отличают два типа подсолнечника:

- масличный — с мелкой семянкой (МТС 40…200 г, у современных гибридов и сортов, как правило, 50…70 г) и более высоким содержанием масла (42…55%); кожура у них, как правило, относительно тонкая и черного цвета;

- питательный — с более крупной семянкой (МТС 100…200 г) и более низким содержанием масла (до 30%); кожура, как правило, более толстая. Семянки по краю корзинки более крупные и содержат больше масла, чем расположенные ближе к центру (табл. 1). После уборки семянки находятся 40…50 дней в периоде покоя.

Подсолнечник — фотопериодически нейтральное растение, но имеются генотипы, проявляющие амбифотопериодическую реакцию, т. е. у них короткий ( 14 час.) день. Обычно у большинства генотипов этот процесс затягивается и при длине дня 11…14 часов создаются условия для перехода в генеративную фазу. На переход растений в генеративную фазу влияет также интенсивность света. При высокой инсоляции этот переход, как и цветение, происходят раньше.

Рис. 4. Строение семянки (1) и разрез через перикарп (2)

Влияние места расположения семянок в корзинке на МТС, содержание масла и качества

Место расположения частей семянки в корзинке

Состав жирных кислот,%

Наружная (3 см с края)

Средняя (следующие 3 см)

Фотосинтетическая способность исключительно высокая, и хотя по типу ассимиляции подсолнечник СЗ — растение, его фотосинтетическая активность равняется таковой кукурузы (С4 — растение). Неттофотосинтез подсолнечника составляет 40…50 мг СO2/дм²/час, т. е. вдвое выше, чем неттофотосинтез пшеницы (20…25 мг СO2/дм²/час). Фотосинтез начинается при температурах несколько ниже 20°С, заканчивается при температуре немного выше 30°С, оптимум приходится на 27°С.

При хорошем снабжении влагой растения подсолнечника потребляют расточительно много воды. При росте в условиях полной полевой влагоемкости почвы транспирационный коэффициент составляет около 630 л/кг сухой массы (СМ), у пшеницы от равняется 570, а у кукурузы — только 220 л/кг СМ. При полевой влагоемкости почвы в период, близкий к точке завядания, транспирационный коэффициент у подсолнечника составляет 450, пшеницы — 530, кукурузы — 170 л/кг СМ. Способность к высокому потреблению влаги объясняется низким сопротивлением при транспорте воды через растение и низким устьичным сопротивлением.

Продолжительность вегетационного периода у подсолнечника составляет от 150 до 170 дней. Подсолнечник проходит разные стадии роста и развития (см. Стадии развития подсолнечника — код ВВСН). На период от посева до появления всходов требуется в зависимости от почвенной температуры от 7 до 20 дней. После появления всходов до образования 10-го листа прежде всего развивается корневая система. Продуцирование сухой массы достигает 10 кг/га/день. Этот период имеет длительность 40 дней. В следующей фазе до цветения, когда сформировалась большая часть корневой системы, происходит основной рост и наибольшее поглощение питательных веществ и воды. Образование сухой массы достигает 200 кг/га/день. Длительность этой фазы 35…40 дней. В период цветения после оплодотворения начинается налив семян. До образования цветковых бутонов ассимиляты в основном направлены в корневую систему и нижнюю часть растения.

В период цветения направление потока ассимилятов изменяется и корзинка с цветами становится центром притяжения («sink») для ассимилятов. Образование сухой массы еще составляет 100… 150 кг/га/день. После завершения цветения образование сухой массы резко снижается и не превышает 30…40 кг/га/день. Ассимиляты передвигаются из листьев и стебля в семянки, начинается образование масла. Световой фактор не влияет на этот процесс. Однако у многих генотипов при высоких температурах отмечается тенденция к снижению содержания масла, а также изменяется соотношение различных жирных кислот: повышается доля олеиновой кислоты и снижается линолевой кислоты. Физиологическая спелость достигается при влажности семянок 25%. Период налива и созревания длится от 45 до 60 дней.

Компоненты урожайности семянок — число растений/м², число семянок/растение, масса тысячи семянок (МТС), урожайность масла определяются содержанием масла в семянках и их урожайностью:

Урожайность семянок, ц/га = (число растений/м² × число семянок/растение × МТС) / 1000

Урожайность масла, т/га = (урожайность семянок, ц/га × содержание масла,%) / 1000

Число растений на гектар непосредственно зависит от качества предпосевной обработки почвы, технологии посева и нормы высева. На другие компоненты урожайности только опосредованно влияют такие факторы:

- рост и развитие растений в стадии закладки цветков (фаза 8…12 листьев), которая зависит от генотипа и внешних условий;

- развитие растения до цветения и образование листового аппарата (до 8000 см²)

- здоровье листьев в течение 30 дней после цветения.

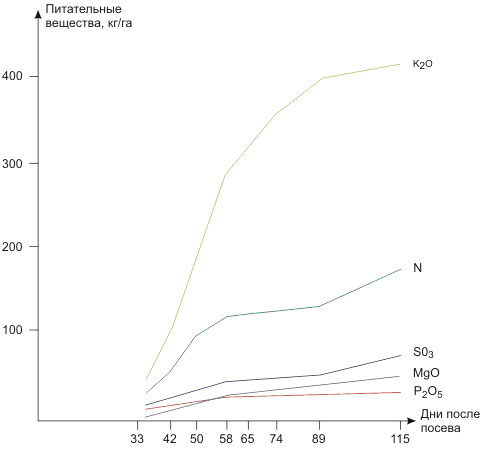

Подсолнечник предъявляет относительно высокие требования к наличию в почве усвояемых форм питательных веществ. На образование единицы урожая (ц) он поглощает в зависимости от генотипа и места выращивания 4…6 кг N, 2…5 кг Р2О5, 10…12 кг К2О, около 1.7 кг МgO и 3.0 кг SO4, что в несколько раз выше, чем поглощение питательных веществ зерновыми. Из микроэлементов подсолнечнику необходимо значительное количество бора. Согласно данным французских исследователей, соотношение между поглощением с урожаем и возвратом с растительными остатками в почву для разных питательных веществ неодинаковое (табл. 1). Растения в отдельные фазы развития имеют различную потребность в питательных веществах и в зависимости от этого поглощают различные их количества (рис. 1).

Азот поглощается от начала роста и развития. До образования цветков он накапливается в листьях и стеблях, а с появлением бутонов — в корзинках. До цветения поглощение азота из почвы в основном заканчивается и начинается перемещение в форме аминокислот из стебля и листьев в корзинки (рис. 2).