АГРОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ

СТРУКТУРА ПОЧВЫ

Лекция 12

Почвоведение

В почвах механические элементы находятся в раздельно-частичном состоянии или соединяются под действием разнообразных сил в комки разной формы и размера, которые называют почвенными агрегатами. В разлельно-частичном состоянии механические элементы обычно содержатся в песчаных и супесчаных почвах, а формирование агрегатов происходит в почвах с более тяжелым гранулометрическим составом. Особенно отчетливо образование агрегатов выражено в тяжелосуглинистых и глинистых почвах, что связано с наличием в них значительного количества коллоидных частиц. Однако под влиянием природных и антропогенных факторов суглинистые и глинистые почвы бывают не только структурными) но и бесструктурными или малоструктурными.

Почвенный агрегат (структурная отдельность) представляет собой определенное количество механических элементов, объединенных в единое целое в результате слипания и склеивания под влиянием абиотических и биологических факторов.

Совокупность агрегатов различного размера, формы и качественного состава называют почвенной структурой, а способность почвы распадаться на агрегаты при механическом воздействии — структурностью.

При оценке почвенной структуры необходимо учитывать, что это не только один из основных морфолого-генетических признаков почвы, но и важнейший показатель ее агрофизического состояния.

Как морфологический признак структура любой формы и размера бывает хорошей или хорошо выраженной (комковато-зернистая, листоватая, столбчатая и т. д.), но при этом не всегда представляет ценность с агрономической точки зрения.

Кагрокомически ценным относят агрегаты 0,25. 10 мм. Если при механическом воздействии почва распадается на агрегаты, преимущественно укладывающиеся в этот интервал, то ее считают структурной. В случае, когда почва не распадается на структурные отдельности, а имеет сыпучее состояние, как песок или пыль, то ее относят к бесструктурной раздельно-частичной. Если почва представлена большими бесформенными массами, то ее считают бееструктурной глыбистой, или массивной.

Кроме размера агрономическая ценность структуры характеризуется связностью (механической прочностью) водопрочностью и пористостью агрегатов.

Под связностью понимают способность агрегатов не разрушаться при механическом воздействии Связность возрастает с увеличением количества илистых и коллоидных частиц, участвующих в формировании агрегатов. Высокую механическую прочность имеют агрегаты глинистых я по гранулометраческому составу иллювиальных горизонтов, например солонцовых. В сухом состоянии они разрушаются с большим трудом, однако в воде легко распадаются на механические элементы. Агрономически ценная структура должна отличаться не только механической прочностью но и водопрочностью.

Водопрочность — способность агрегатов длительное время противостоять размывающему действию воды. Она зависит от качества материала, склеивающего механические элементы.

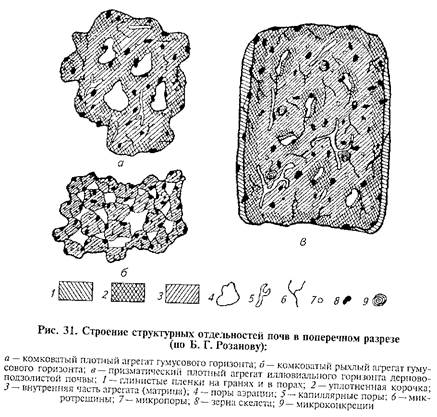

Водопрочность почвенной структуры имеет двойственную природу, поэтому не все водопрочные агрегаты относят к агрономически ценным. Одни агрегаты образуются за счет необратимой коагуляции коллоидов и благодаря клеющей способности органических веществ. Эти агрегаты характеризуются рыхлой упаковкой высокой пористостью (>45%), легко впитывают воду, в их поры свободно проникают корневые волоски и микроорганизмы. Именно такие агрегаты относят к агрономически ценным. Они обеспечивают благоприятный водно-воздушный режим почв.

Другие агрегаты обладают водопрочностью благодаря очень плотной упаковке слагающих их частиц. Вследствие этого они характеризуются низкой пористостью (30-40%), представленной в основном тонкими неактивными порами, в которых вода находится преимущественно в связанном состоянии и недоступна растениям. В эти поры корневые волоски и микроорганизмы проникают с трудом или вообще не проникают. Такие агрегаты характеризуются ложной водопрочностью и не относятся к атрономически ценным.

От структурного состояния зависят водный, воздушный и тепловой режимы почвы, с которыми) в свою очередь, связаны окислительно-восстановительный питательный и микробиологический режимы. Структура влияет на физические и физико-механические свойства почвы — плотность сложения, пористость коркообразование, связность и удельное сопротивление при обработке.

Особенно контрастные различия обнаруживаются при сопоставлении структурных и бесструктурных почв.

В структурной почве создаются оптимальные условия водно-воздушного и теплового режимов. Благодаря наличию водопрочных агрономически ценных агрегатов в структурной почве присутствуют поры различного размера — от самых тонких капилляров в агрегатах и на их стыках до более крупных пор с диаметром в несколько миллиметров и более. Между агрегатами преобладают некапиллярные поры (поры аэрации), а внутри агрегатов — капиллярные. Некапиллярные поры имеются и внутри структурных отдельностей (рис.). Они обеспечивают благоприятный баланс между водой и воздухом. При выпадении атмосферных осадков или поливах вода по крупным порам легко просачивается вниз, глубоко промачивая почву. По мере передвижения она рассасывается по капиллярным ходам структурных отдельностей, высвобождая поры аэрации, которые быстро заполняются воздухом. Благодаря высокой водопроницаемости и влагоёмкости структурная почва практически полностью впитывает влагу, поступающую на ее поверхность, предотвращает поверхностный сток и развитие эрозии. Даже при увлажнении до предельно-полевой влагоемкости в такой почве сохраняется хороший воздухообмен и протекают окислительные процессы. Одновременное присутствие воды и воздуха обеспечивает благоприятный тепловой режим почвы. При наличии в структурной почве некапиллярных пор уменьшаются скорость и высота капиллярного передвижения воды, вследствие чего снижается интенсивность испарения влаги с поверхности. Благодаря этому в засушливых регионах тормозится концентрирование почвенных растворов и замедляется процесс засоления почв.

При наличии доступной влаги хорошая аэрация способствует активизации микробиологических процессов и улучшению питательного режима почв за счет предотвращения денитрификации и образования активных форм полуторных оксидов, связывающих фосфаты в труднорастворимые соединения.

По мере оструктуривания уменьшаются плотность, связность и липкость почвы, благодаря чему снижаются энергетические затраты на механическую обработку и появляется возможность проводить ее при более высокой влажности почвы.

Совершенно иная ситуация складывается в бесструктурной почве. Для нее характерно раздельно-частичное состояние, которое обусловливает плотную упаковку частиц и развитие в основном тонкокапиллярной пористости. Поэтому суглинистые и глинистые бесструктурные почвы имеют плохую водопроницаемость, неудовлетворительную влагоемкость и недостаточные запасы влаги, доступной для растений. Такие почвы плохо впитывают выпадающие осадки, в результате чего часть воды расходуется на испарение или теряется с поверхностным стоком, что приводит к развитию эрозии. В то же время бесструктурные почвы характеризуются очень высокой капиллярной проводимостью, вследствие чего по капиллярам вода легко поднимается к поверхности почвы и испаряется в атмосферу. Испарению воды в большой степени способствует корка, которой бесструктурная почва неизменно заплывает после каждого дождя или полива и которая сильно препятствует всходам растений. В результате интенсивного физического испарения запасы воды в бесструктурной почве быстро исчерпываются и она покрывается глубокими трещинами.

В бесструктурных почвах вода и воздух играют роль антогонистов, поэтому такие почвы характеризуются очень напряженным водно-воздушным, а значит, и тепловым режимами, которые резко изменяются во времени.

Во влажном состоянии все промежутки в бесструктурной почве заполнены водой, которая вытесняет из пор воздух. В результате этого развиваются анаэробные процессы, ведущие к потерям азота благодаря денитрификации, образованию закисных форм железа и марганца, вредных для растений, происходит накопление подвижных несиликатных форм полуторных оксидов, связывающих фосфаты в труднорастворимые соединения. Дефицит кислорода и ухудшение питательного режима оказывают негативное влияние на развитие культурных растений.

В дальнейшем, по мере подсыхания, почва быстро теряет капиллярную влагу. Ее поры заполняются воздухом, анаэробные процессы сменяются аэробными. При достаточной обеспеченности кислородом растения страдают от недостатка влаги. Кроме того, из-за частого чередования окислительных и восстанови- тельных условий усиливается минерализация органического вещества.

Бесструктурные почвы характеризуются высокой плотностью, связностью и липкостыо. Поэтому при обработке их удельное сопротивление повышается, развитие корневой системы растений замедляется.

Благоприятное влияние на агрономические свойства почв оказывает и микроструктура при условии ее пористости и водопрочности. Наиболее ценные агрегаты размером 0,25-0,01 мм. Менее ценны агрегаты размером менее 0,01 мм, поскольку при высоком содержании они затрудняют воздухо- и водопроницаемость и увеличивают испаряющую способность почвы.

Оптимальный размер структурных агрегатов неодинаков в почвах различных зон- Во влажных зонах благоприятны агрегаты размером около 10 мм, так как они обеспечивают лучшую водо- и воздухопроницаемость, а в заболоченных почвах и водоотдачу. В засушливых и сухих зонах, где почвы хорошо аэрируются и большое значение имеет сохранение влаги, предпочтительнее агрегаты мелкого размера. Однако если в пахотном слое содержится менее 50% агрегатов крупнее 1 мм, то почва подвержена ветровой эрозии.

Таким образом, степень оструктуренности суглинистых и глинистых почв сильно влияет на их агрофизические свойства и режимы. Во всех случаях на почвах одного типа, одной генетической разности и в сходных агротехнических условиях структурная почва всегда характеризуется более благоприятными для сельскохозяйственных культур показателями, нежели бесструктурная.

Источник

Агрономические свойства почвы.

На почву, как и на любую сущность, можно взглянуть с разных точек зрения. Человека, чаще всего, почва интересует как среда для выращивания пищи.

Совокупность свойств, которые интересны с точки зрения возделывания сельскохозяйственных культур, и называются Агрономическими.

К агрономическим могут быть отнесены такие свойства: общие физические, водные, воздушные, тепловые, агрохимические и некоторые другие свойства.

Общие физические свойства почвы.

К общим физическим свойствам почвы относят: плотность твёрдой фазы, объемную массу и пористость (скважность, порозность).

Плотность твердой фазы — это масса 1 см3 твердой фазы почвы или отношение массы твердой фазы почвы к массе равного объема воды при 4°С. Плотность твердой фазы минеральных почв в среднем составляет 2,50—2,65 г/см3, а торфяников не превышает 1,4—1,8 г/см3.

Объемная масса (плотность сложения),— это масса 1 см3 почвы, взятой без нарушения ее природного состояния и вы-сушенной при 105°С (абсолютно сухой). Объемная масса пахотного горизонта колеблется от 0,9 до 1,6 г/см3. У торфяно-болотных почв объемная масса может быть от 0,2 до 0,5 г/см3.

Пористостью (скважностью, или порозностью) называют объем всех пор почвы, выраженный в процентах ее общего объема. Если принять объем пахотного горизонта минеральных почв за 100%, то 40—50% этого объема составляет твердая фаза почвы, а 50—60% приходится на скважины. Этот объем называется общей пористостью. Оптимальная величина объемной массы суглинистых и глинистых почв для сельскохозяйственных культур составляет 1,0—1,3 г/см3, а общей пористости — 50—60%.

Водные свойства почв.

Водными свойствами почвы называют такие, которые определяют поведение почвенной влаги.

Водоудерживающая способность почв количественно может характеризоваться величинами гигроскопической влажности и полевой влагоемкости.

Гигроскопическая влажность — это количество парообразной воды, которое может поглощать (сорбировать) сухая почва вследствие притяжения поверхностью почвенных частиц. Наибольшее количество воды почва поглощает из воздуха, насыщенного водяными парами до относительной влажности около 100%. Эта величина называется максимальной гигроскопичностью.

Растениям гигроскопическая влага недоступна.

Устойчивое увядание растений начинается при содержании влаги в почве, в 1,3—1,5 раза большем, чем величина максимальной гигроскопичности. На глинистых почвах завядание растений начинается при 15—22% влажности, на песчаных — только при 1— 3%. на торфяных почвах растения могут завядать при 50% влажности.

Полевая влагоемкость — количество воды, удерживаемое почвой в течение длительного времени. Влажность песчаных почв при полевой влагоемкости составляет 4—10%, супесчаных— 10—20%, легко- и среднесуглинистых — 20—30%, тяжелосуглинистых и глинистых — 30—40%.

Величина полевой влагоемкости—важный агрономический показатель. Зная влажность почвы в процентах полевой влагоемкости, судят об обеспеченности растений водой, а в поливном земледелии устанавливают время полива.

Оптимальная влажность почвы в процентах полевой влагоемкости составляет для полевых, плодовых и ягодных культур 70—30%, для овощных 75—90%.

В агрономическом отношении важны и другие водные свойства почв: водопроницаемость и водоподъемная способность.

Совокупность процессов поступления влаги в почву, ее передвижения и расхода называют водным режимом почвы.

В зоне таежных лесов влага атмосферных осадков промачивает почву до грунтовых вод, потери влаги на испарение невелики. Такой водный режим называют промывной водный режим.

В степных районах страны сквозного промачивания почв не происходит. За летний период здесь испаряется почти вся поступившая влага. Данный водный режим называют непромывной водный режим.

При неглубоком залегании грунтовых вод (5—7 м) и небольшом количестве осадков в некоторых районах страны происходит капиллярный подток влаги к зоне испарения. Воды больше испаряется, чем поступает с осадками. Это выпотной водный режим.

Водный режим, складывающийся при искусственном орошении, носит название ирригационный водный режим.

Воздушные свойства почв.

Быстрое восстановление концентрации кислорода в почвенном воздухе, который необходим для дыхания корней растений, деятельность многих микроорганизмов и реакции окисления происходят только в том случае, если почва обладает хорошими воздушными свойствами — воздухоемкостыо и воздухопроницаемостью.

Воздухоемкость — объем занятых воздухом пор при влажности почвы, сответствующей полевой влагоемкости.

Воздухопроницаемость — свойство почвы пропускать через себя воздух.

Благоприятными воздушными свойствами обладают структурные почвы нормального увлажнения. На бесструктурных почвах, особенно при возникновении почвенной корки, нормальный газообмен нарушается.

Тепловые свойства почв.

От тепловых свойств почвы, т. е. способности ее прогреваться и сохранять тепло, зависят многие процессы, происходящие в ней. Поэтому тепловые свойства почвы учитывают при сельскохозяйственном использовании земли.

Основной показатель, характеризующий тепловой режим почвы,— ее температура. На температуру почвы влияет не только количество солнечной энергии, но и цвет, влажность, механический состав и рыхлость почвы, наличие растительности на ней, рельеф.

Весной тяжелые глинистые почвы прогреваются медленнее, чем легкие песчаные и супесчаные. Поэтому первые называют холодными, вторые — теплыми.

Осенью легкие почвы охлаждаются быстрее, чем тяжелые глинистые. Торфяно-болотные почвы по сравнению с другими прогреваются хуже днем и сильнее охлаждаются ночью. На них чаще бывают ночные заморозки. Рыхлые, сухие, богатые органическим веществом почвы прогреваются медленнее чем плотные, влажные и бедные гумусом.

Поглотительная способность почвы.

Важным свойством почвы является ее поглотительная способность.

Поглотительной способностью называют способность почвы удерживать и поглощать из почвенного раствора различные вещества.

Минеральные соединения распадаются — в почвенном растворе на катионы и анионы, соответственно положительно и отрицательно заряженные ионы. Ионы минеральных соединений, используемые корнями растений, неодинаково поглощаются почвой.

Одни из них хорошо поглощаются почвой, становясь труднодоступными для растений, другие не поглощаются и легко доступны для растений.

Поэтому обеспеченность растений почвенными питательными веществами зависит не только от типа почвы, водно-воздушного и теплового режима, но и от поглотительной способности почвы.

Запасов питательных веществ даже в самой бедной почве достаточно для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур в течение более 100 лет.

Однако, основная часть питательных веществ находится в форме соединений, трудно доступных для растений.

В связи с этим об обеспеченности растений питательными веществами судят по содержанию легкодоступных форм данных веществ в почве. Учитывая, что зеленые растения поглощают из почвы в составе простых солей в наибольшем количестве азот, фосфор и калий, в практике определяют содержание в почве нитратных форм азота (N03), подвижных форм фосфора (Р2О5) и обменного калия (К2О).

Кислотность почвы

Немалое влияние на доступность питательных веществ оказывает реакция почвенного раствора. Обозначают реакцию символом рН.

Величина рН представляет собой отрицательный логарифм концентрации ионов водорода в почвенном растворе. рН 7 — о щелочной реакции почвенного раствора.

Реакция почвенных растворов различных почв колеблется от 3 до 11. Повышенные кислотность и щелочность угнетают большинство культурных растений.

Из учебного пособия «Основы сельскохозяйственных знаний» под редакцией Е. В. Колесникова.

Источник