Агротехнические требования для безотвальной обработки почвы

В районах, подверженных ветровой эрозии применяют систему безотвальной обработки, при которой на поверхности почвы максимально сохраняются пожнивные остатки. Это обеспечивает создание мощного и равномерного снежного покрова, предохраняет почву от глубокого промерзания, снижает скорость ветра в приземном слое воздуха, защищает пахотный горизонт от выдувания.

Рис. 1. Беззагонно-круговой способ движения на пахоте.

Северная граница зоны, подверженной ветровой эрозии, проходит по линии Кишинев — Харьков — Саратов — Куйбышев — Челябинск — Петропавловск — Новосибирск.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Агротехнические требования к безотвальной обработке:

а) сохранение 90% стерни за один проход агрегата при обработке на глубину до 16 см и до 75% стерни при обработке на глубину до 30 см;

б) обеспечение заданной глубины рыхления и равномерности глубины хода рабочих органов. Допускается отклонение средней глубины от заданной не более ±1 см при обработке на глубину до 16 см и ±2 см — на глубину до 30 см; колебания глубины от средней — не более 3—4 см при обработке до 16 см и 4—5 см при глубине до 30 см;

в) поверхность поля после обработки должна быть без глубоких разъемных борозд и высоких валиков. На стыках проходов лап машин допускаются валики высотой не более 5 см, а в местах прохождения стоек — борозды шириной поверху не более 15—20 см;

г) корни сорных растений должны быть полностью подрезаны на глубину хода рабочих органов. Огрехи на стыках смежных проходов не допускаются. После вспашки загона должны быть обработаны поворотные полосы.

Обработку нужно проводить в установленные агротехнические сроки, желательно при влажности почвы 16—22%, когда пласт хорошо крошится, а рабочие органы идут устойчиво как по глубине, так и по ширине захвата. При этом происходит наименьшее распыление почвы без образования мелких, легко выдуваемых фракций, размером менее 1 мм.

При работе с культиваторами-плоскорезами КП-2-250, которые состоят из двух секций, шарнирно связанных с верхней рамой, необходимо оба раскоса или хотя бы один правый раскос поставить Б «плавающее» положение, т. е. соединительный болт вставить в прорезь нижней части раскоса. В таком положении машина лучше приспосабливается к рельефу.

Подготовка машин к работе состоит в следующем: проверяют комплектность и техническое состояние машин. Далее на регулировочной площадке проверяют положение лезвий лап, которые должны по всей длине касаться площадки. Допускаются отдельные просветы не более 5 мм для лап шириной захвата 110 см и не более 7—8 мм при ширине захвата лап 250 см. Перпендикулярное положение стойки рабочего органа регулируют подкладыванием шайб (из комплекта запасных частей) под болты между пяткой стойки и подлапниками.

Лезвия лап и долот снизу наплавлены сормайтом. Толщина лезвий должна быть не более 1 мм. Для лучшего заглубления рабочих органов в почву носки долот располагают на 10—15 мм ниже опорной поверхности лап.

Колеса должны вращаться без заедания; допускается биение в вертикальной и горизонтальной плоскостях не более 10 мм. Секции плоскорезов КП-2-250 и КП-3-250 должны свободно вращаться на шарнирах в поперечно-вертикальной плоскости, чтобы обеспечивать копирование рельефа поля. Рабочие органы машин по глубине устанавливают подъемом опорных колес с помощью винтовых механизмов на высоту, меньшую на 2—3 см заданной глубины хода; затем под колеса ставят подкладки. На стойке колеса наносят метку, соответствующую установке на данную глубину. На плоскорезах КП-2-250 и КП-3-250 запрещается работать без ограничительных хомутов шарнирных секций. Их регулируют так, чтобы они ограничивали колебания шарнирных секций в продольно-вертикальной плоскости с учетом конкретного микрорельефа. При работе без хомутов возможен поворот секций на любой угол, врезание лапы в землю одним концом, что может вызвать поломку рабочего органа или рамки-секции.

Окончательную регулировку агрегата проводят в поле.

При работе агрегатов с плоскорезами рекомендуются те же способы движения агрегата, что и на отвальной пахоте. Наиболее рационален петлевой комбинированный способ с чередованием загонов. Агрегат Должен двигаться так, чтобы обработанное поле было с правой (по ходу) стороны трактора, а правое колесо машины катилось на 10—15 см от кромки взрыхленной почвы. В этом случае соседние проходы будут перекрываться на 15—20 см. Для обеспечения точности вождения (чтобы не было огрехов) на передней части трактора следует установить следоуказатель или иметь маркер и следоуказатель.

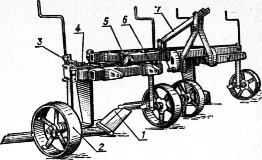

Рис. 2. Шарнирно-секционный культиватор-плоскорез КП-2-250:

1 — рабочий орган; 2 — опорное колесо; 3 — винтовой механизм; 4 — рамка секций; 5 — верхняя рамка; 6 — кронштейн секции; 7 — навеска.

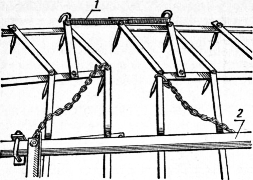

Рис. 3. Рама культиватора-плоскореза КП-2-250:

1 — кронштейн секции; 2 — ограничительный хомут; 3 — передний кронштейн секции; 4 — соединительный палец; 5 — правая рамка — секция; 6 — задний кронштейн навески; 7 — верхняя рама; 8 — планка; 9 — левая рамка — секция; 10 — кронштейн.

Выбранную ширину загона принимают кратной удвоенной ширине захвата агрегата.

Особенности безотвальной обработки почвы по методу Т. С. Мальцева. Обработку почвы по этому методу проводят специальными рыхлящими корпусами, установленными на рамах обычных универсальных плугов.

Безотвальный корпус плуга состоит из стойки с прикрепленным к ней долотообразным лемехом, уширителя для крошения почвы, щитка, предохраняющего переднюю часть стойки от истирания, и полевой доски.

Такие корпуса могут быть установлены на навесных плугах ПН-4-35 «Пахарь», к которым они выпускались комплектами.

Агротехнические требования к безотвальной обработке состоят в обеспечении рыхления почвы на глубину 40—50 см без оборота пласта н без перемешивания слоев почвы. Как и при других видах основной обработки, тракторист должен выдерживать установленную глубину пыхления, следить за равномерностью глубины хода; на поверхности обработанного поля не должно быть больших борозд от прохода стоек и скрытых огрехов.

Почвы с высоким значением коэффициента удельного сопротивления рыхлят на большую глубину агрегатами с тракторами Т-100М, Т-150, Т-4А, ДТ-75М.

Основные начальные и текущие регулировки агрегата, обеспечивающие качественное выполнение работы, в основном совпадают с обычными пахотными агрегатами.

Способы движения, размеры загонов и поворотных полос принимаются, как для подобных агрегатов отвальной вспашки.

Источник

9. Агротехнические требования к различным видам безотвальной обработки почвы.

Безотвальная обработка. Ее осуществляют без оборачивания пахотного слоя почв, плугами специальной конструкции, например Т.С. Мальцева, или обычными плугами со снятыми отвалами. Эти плуги хорошо крошат почву, сохраняют до 50% стерни на поверхности, подрезают сорняки. На поверхности почвы вместе со стерней и подрезанными сорняками остаются вредители в различных стадиях развития, возбудители болезней и семена сорной растительности.

Систему безотвальной обработки почвы, разработанную Т.С. Мальцевым, применяют в Зауралье. Суть ее состоит в том, что на каждом поле один раз в течение 4–5 лет проводят рыхление на 35–40 см безотвальным плугом, а в период между глубокими обработками – ежегодную поверхностную обработку дисковыми лущильниками на 10–12 см.

Безотвальная обработка в засушливых условиях положительно влияет на водный режим, предохраняет почву от ветровой эрозии и способствует повышению урожайности при использовании различных средств защиты растений.

Обработка почвы чизельными орудиями способствует рыхлению плужной подошвы и уплотненных подпахотных слоев. Ее проводят при большем, чем вспашку, диапазоне увлажнения почвы.

Орудие для безотвальной обработки пласта многолетних трав на глубину 8–16 см также может эффективно применяться на стерневых фонах при проведении паровой и основной обработки

10. Виды обработки почвы с одновременным формированием противоэрозионного нанорельефа

На эродированных склонах с выраженным микрорельефом, кроме основных, применяют специальные (дополнительные) приемы противоэрозионной обработки почвы с созданием нанорельефа: бороздование, лункование, кротование, обвалование, щелевание и др.

На односторонних и выровненных склонах без ложбин можно применять обвалование и бороздование зяби. Обвалование проводят одновременно со вспашкой с помощью удлиненного отвала, установленного на одном из корпусов плуга. Одновременно со вспашкой зяби можно осуществлять и прерывистое бороздование. Для образования на поверхности поля земляных перемычек в борозде (прерывистое бороздование) применяют плуги с закрепленными на них трехлопастными перемычкоделателями. Для прерывистого бороздования используют приспособления ПРНТ-70000, ПРНТ-90000. Для борьбы с водной эрозией на склонах до 3,5—4° в Ростовской области хорошо зарекомендовало себя бороздование зяби с помощью бороздопрерывателя ППБ-0,6.

Осенью на зяблевых и паровых полях применяют лункование. Для этого используют шестисекционные дисковые лункообразователи ЛОД-10, а также специальные приспособления, с помощью которых на поле образуется около 13 тыс. лунок общей вместимостью воды 250—300 м3/га. В некоторых случаях, особенно при периодических оттепелях и заморозках, устойчивый снежный покров не формируется, на дне лунок образуются ледяные линзы, что затрудняет впитывание талых вод. В результате сток не уменьшается, а нередко и возрастает. В связи с этим практический интерес представляет противоэрозионный агрегат, который за один проход образует валики, лунки и щели. Впитывающая способность таких лунок увеличивается, потому что они расположены непосредственно над щелями.

Для уменьшения внутрипочвенного стока применяют ступенчатую разноглубинную вспашку. Ее проводят поперек склона плугом, в котором четные корпуса обрабатывают почву на обычную глубину, а нечетные (если позволяет гумусовый горизонт) на 12—15 см глубже. В результате такой обработки плужная подошва получается ступенчатой и внутрипочвенный сток уменьшается.

На склонах повышенной крутизны, где эффективность бороздования и лункования значительно снижается, рекомендуют применять щелевание, чизелевание и кротование. Щелевание как специальный прием можно проводить на посевах озимых культур, на полях многолетних трав, чистых паров, естественных сенокосах, пастбищах и в садах, а также на зяби, особенно ранней. Этот способ борьбы с эрозией заключается в поделке специальными орудиями щелей, глубина которых может достигать 40—60 см, ширина — 3— 5 см, а расстояние между ними — 100—400 см. Щели обычно нарезают в позднеосенний период, а также с наступлением морозов, что позволяет избежать испарения воды, обеспечить сохранность щелей до весны и хорошее поглощение талых вод.

Для борьбы с водной эрозией также применяют кротование. На глубине 35—40 см специальным приспособлением делают полости-кротовины диаметром 6—8 см на расстоянии 0,7—1,4 м, что положительно влияет на свойства почвы: улучшает ее водопроницаемость, распределение влаги по профилю. В условиях избыточного увлажнения кротование избавляет от лишней влаги.

Источник

Агротехнические требования

Основные требования к такой обработке сводятся к выполнению заданной глубины, полному подрезанию почвы, максимальному сохранению на поверхности поля стерни.

Показателями качества обработки служат сроки обработки, глубина и ее равномерность, процент неподрезанных сорняков, процент сохраненной стерни и отсутствие огрехов (табл. 11).

Выбор орудия при безотвальной обработке, глубина, степень защиты почвы от эрозии, количество корневых остатков на поверхности зависит от климатической зоны, предшественника, засоренности, условий проведения обработки и выравненности обрабатываемого участка.

Таблица 11. – Показатели качества при обработке безотвальными орудиями

| Показатель | Требования и допуски |

| Отклонение фактической глубины безотвальной обработки от заданной, см; | не более 10% или ±2см |

| Сохранение стерни на участке, % | зависит от требований, может быть до 85% |

| Прямолинейность прохода агрегата, см | не более ±20 |

| Ширина стыковых междурядий, см | не менее10 |

| Заглубление и подъем почвообрабатывающих орудий, м | не более 1,5 |

Методы определения качества обработки без оборота пласта

Срок обработки определяют, сопоставляя фактический срок обработки с предусмотренным агротехникой.

Сохранность стерни определяют, замеряя ширину следа стойки орудия. При измерении поле проходят по диагонали. Ширину обработанных следов суммируют. Отношение общей (суммарной) ширины следов от стоек орудия ко всей ширине обработанного участка, умноженное на 100, составит процент поврежденной стерни. Вычитанием этой величины из 100 получают процент сохраненной стерни.

Глубину обработки измеряют металлическим стержнем с делениями. Замеры производят в каждом проходе агрегата не менее 25 раз на расстоянии 20—25 см от концов левой и правой лап. Затем вычисляют среднюю глубину. Глубина обработки считается постоянной, если отклонения измерений в отдельных проходах не превышают ±2 см от заданной.

Ширину стыковых перекрытий измеряют рулеткой или мерной рейкой. Замеры производят между крайними стойками в смежных проходах не менее пяти раз в каждом проходе. Стыковые перекрытия должны равняться 10 см, а бороздки от стоек орудия должны располагаться параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга, равном ширине захвата одной лапы. Корни сорных растений должны быть полностью подрезаны, что определяют осмотром. Подрезанный сорняк легко выдергивается из почвы.

Размер и форма необработанной полосы перед последним проходом агрегата служит показателем точности работы механизатора. При соблюдении стыковых перекрытий и правил работы ширина последней полосы загона должна равняться ширине рабочего захвата агрегата за вычетом 10 см (ширина одного перекрытия). Однако этот показатель в производственных условиях может не учитываться, поскольку это характеризует не столько качество обработки, сколько мастерство механизатора и зависит от конфигурации поля.

Прямолинейность прохода агрегата определяют шнуром, который натягивают по следу, образуемому стойкой орудия. Проход считается прямолинейным, если отклонения следа от прямой линии, обозначенной шнуром, не превышают 20 см в ту и другую сторону. Если отклонения превышают эту величину, оценку снижают.

Этот показатель также характеризует мастерство механизатора, и может не отражаться на состоянии обработанной почвы, если не допущено других нарушений.

Заглубление и подъем почвообрабатывающих орудий на поворотах должны производиться на одной линии и обеспечить заданную глубину обработки на контрольной линии, разделяющей поворотную полосу и обрабатываемый участок. При несоблюдении этих условий оценка снижается.

Примерные критерии оценки качества рыхления приведены в таблице 12.

Таблица 12. – Контроль и оценка качества при обработке безотвальными орудиями

| Показатель | Градация нормативов | Балл | Необходимый инвентарь |

| Отклонение фактической глубины безотвальной обработки от заданной, см; | ±2 | металлический стержень с делениями | |

| ±4 | |||

| более 4 см | |||

| Сохранение стерни на участке, % | зависит от требований каждый 1% снижения сохранности стерни снижает оценку на 1 балл | линейка, калькулятор | |

| Прямолинейность прохода агрегата, см | не более 20 | длинный шнур, линейка | |

| 20 – 30 | |||

| Более 30 | |||

| Ширина стыковых междурядий, см | без отклонения | рулетка или мерная лента, линейка | |

| ±1 — 5 | |||

| ±5 — 10 | |||

| ±10 | |||

| Заглубление и подъем почвообрабатывающих орудий, м | более 1 | мерная лента | |

| 1 – 1,5 | |||

| 1,5 |

Вопросы для контроля знаний

1. На какие категории подразделяют контроль качества полевых механизированных работ?

2. Объясните цели вводного, текущего и приемочного контроля качества полевых механизированных работ.

3. Какие показатели качества вспашки определяют с помощью учетной рамки, какие с помощью мерных лент, какие визуально?

4. Объясните цель культивации.

5. В каких случаях применяют боронование почвы зубовыми боронами, а в каких игольчатыми?

6. В каких случаях применяют дискование?

7. Объясните цель лущения жнивья. Когда проводят лущение?

8. Какие конструкции лущильников используют для лущения жнивья?

9. Объясните суть агротехнических требований при обработке безотвальными орудиями.

10. Перечислите качественные показатели, предъявляемые к вспашке, боронованию зяби и посевов, культивации, лущению жнивья дисковыми и лемешными лущильниками, обработки почвы без оборота пласта. (заполните предложенную таблицу)

Источник