Агротехнические требования и оценка качества приемов обработки почвы

Хорошее качество и оптимальные сроки проведения полевых работ — важнейшие условия получения высоких гарантированных урожаев. Несоблюдение требований качества одного из приемов производственного процесса отрицательно сказывается на всех последующих.

Агротехнические требования к технологическому процессу — это совокупность правил воздействия сельскохозяйственной машиной на обрабатываемую среду для достижения показателей, обеспечивающих оптимальные условия роста и развития растений или получение продукции заданного качества при наименьших затратах.

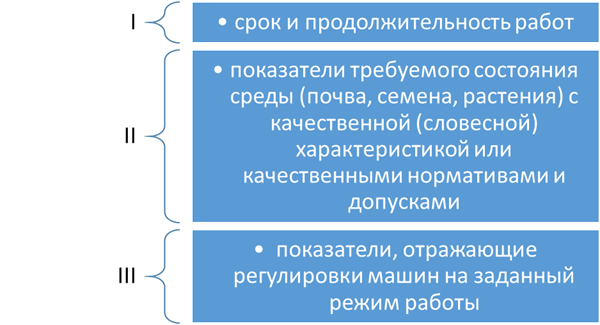

В требованиях содержатся показатели, которые характеризуют проверенный многолетней практикой уровень качества. Показатели качества работ делят на три группы (рис.3.15)

Рис. 3.15 Группировка показателей оценки качества полевых работ

Качество работы должно оцениваться комплексно по трехуровневой системе — высокое (хорошо), среднее (удовлетворительно) и низкое (плохо). Работа признается хорошей, если она проведена с точным соблюдением установленных агроправил (нормативов и допусков) и выполнена в первую половину срока. Удовлетворительной считается работа, если соблюдены агроправила и выполнение ее не затянулось больше предусмотренных планом сроков. Плохой оценивается работа, выполненная с запозданием и с нарушением агроправил. Такая работа бракуется и, если возможно, переделывается.

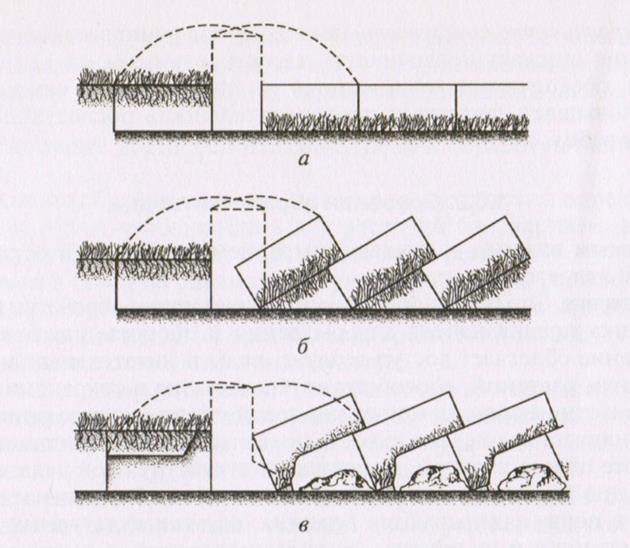

Вспашка. (пахота) — обработка почвы отвальным плугом (рис.3.16). Привспашке производится оборачивание пахотного слоя, крошение и перемешивание почвы.

Рис. 3.16 Виды пахоты (условная схема)

а – оборот пласта на 180 0 ; б – взмет пласта; в – культурная вспашка

Качество вспашки почвы оценивают по следующим показателям: соблюдение агротехнического срока; соблюдение прямолинейности движения агрегата и заданной глубины вспашки (отклонение не должно превышать + 2 см), выворачивание на поверхность почвы подпахотных горизонтов не допускается; полнота заделки растительных остатков; отсутствие огрехов, перекрытий, глыб (пласт почвы должен быть раскрошен до комков размером не более 50 мм не менее, чем на 70 %, хорошо обернут и плотно уложен); качественная обработка разворотных полос по концам поля; выравненность поверхности пашни (поверхность поля должна быть ровной с высотой свального гребня до 5 см, а глубина заделанной развальной борозды не должна превышать 7 см).

Лущение (стерни). При оценке качества лущения стерни следует руководствоваться агротехническими требованиями: создать рыхлый (мульчирующий) слой почвы, заделать осыпавшиеся семена сорняков и уничтожить необсеменившиеся сорные растения, измельчить корневищные и подрезать корнеотпрысковые сорняки, уничтожить очаги вредителей и болезней сельскохозяйственных культур.

Качество этого приема оценивают по сроку его проведения. Оптимальные сроки – одновременно с уборкой урожая; допустимый разрыв — не более 5 дней. Глубина лущения при засорении поля однолетними сорняками не менее 5 см, корневищными и корнеотпрысковыми — 10–12 см; среднее отклонение от заданной глубины для дисковых лущильников — не более + 1,5 см, чизельных — 2см.

Культивация. При подготовке почвы к посеву культивацию оценивают, учитывая соблюдение сроков ее проведения, заданной глубины рыхления (+ 1–2 см), полноту подрезания сорняков (не менее 95 %), наличие огрехов и необработанных полос (не допускается).

При проведении междурядной культивации срок проведения определяется развитием сорной растительности (стадия «белых нитей» — появление всходов), образованием почвенной корки, обозначением рядов культурных растений; глубина обработки должна соответствовать заданной; ширина защитной зоны устанавливается в зависимости от фазы развития растений в пределах от 7 до 17 см; рабочие органы должны подрезать 98–100 % сорняков; повреждение культурных растений не должно превышать 2 % Огрехи не допустимы.

Боронование. Качество данного приема оценивают по сроку проведения при физической спелости почвы, рыхлению на оптимальную глубину, выравниванию поверхности, уничтожению большей части проростков и всходов сорняков, разрушению почвенной корки, отсутствию огрехов.

При довсходовом бороновании необходимо уничтожить почвенную корку, а также сорняки (85–90 % проростков и всходов).

Послевсходовое боронование посевов оценивают по эффективности разрушения почвенной корки, уничтожению не менее 80 % проростков и всходов сорняков при незначительном повреждении или присыпании почвой всходов культурных растений (не более 5 %).

Прикатывание. Оценка качества этого приема обработки почвы основана на оптимальном равномерном уплотнении почвы с учетом требований каждой культуры, обеспечении крошения почвы, но не вдавливание крупных глыб в почву или ее распыление. Огрехи при проведении прикатывания не допустимы.

Источник

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Основные агротребования к вспашке:

- фактическая глубина от заданной может отклоняться на I или 2 см соответственно на выровненных и невыровненных полях;

- оборот пласта должен быть полным;

- удобрения и солома заделаны в почву не менее чем на 95 %;

- количество глыб размером 100 см2 не более 15 %;

- высота «свалов» и глубина «развалов» не более 7 см;

- скорость движения тракторов с обычными плугами 5-8, а со скоростными — 8-12 км/ч.

Не допускается наличие наволоков, огрехов, необработанных поворотных полос, незаделанных разъемных борозд и невыровненных свальных гребней.

При работе рама плуга должна быть параллельна поверхности поля, все корпуса заглублены на заданную глубину, полевые доски корпусов — параллельны направлению движения агрегата, а передний корпус должен отрезать пласт по всей ширине захвата.

Основные показатели качества вспашки: глубина, выровнен- ность и гребнистость. Учитывают также качество свалов и развалов, глыбистость, крошение почвы, прямолинейность гонов, степень оборота пласта и заделки пожнивных остатков, удобрений; отсутствие незапаханных клиньев и огрехов, качество обработки поворотных полос, своевременность вспашки, противоэрозион- ную эффективность и др.

Агротребования к плоскорезной обработке:

- отклонение фактической глубины обработки от заданной должно быть не более 10 %, т. е. при мелком рыхлении (8-16 см) не более ± 1-2 см, при глубоком рыхлении (25-30 см ) — ± 2-3 см;

- крошение почвы при оптимальной влажности (для комков диаметром 3-5 см при мелком рыхлении и 3-10 см — при глубоком) — 80 %;

- высота гребней, образуемых стойками рыхлителей, — не более 6 см при мелком и 5 см — при глубоком рыхлении;

- ширина бороздок, образуемых стойками рыхлителей, — 15 см;

- огрехи и необработанные полосы на поле не допускаются;

- поля с уклоном более 3° обрабатывают поперек (по горизонталям) склона;

- подрезание сорняков на глубину хода рабочих органов — полное;

- перекрытие смежных проходов агрегата — 10 см;

- сохранение стерни на эрозионноопасных полях за одну обработку: при мелком рыхлении — не менее 85-90%, при глубоком — 80-85%.

Основные показатели качества плоскорезной обработки следующие: глубина, комковатость почвы, подрезание сорняков, сохранение стерни и отсутствие огрехов.

Агротребования к боронованию почвы: боронование должно рыхлить почву на глубину 3-5 см. Фактическое рыхление не должно отклоняться от заданного более чем на 1 см.

Высота гребней после прохода борон должна быть не более 3 см. Для сглаживания гребней за звеньями борон прикрепляют шлейфы из цепей или брусочков (при бороновании всходов шлейфы не используют).

Комки почвы не должны быть крупнее 4-5 см в диаметре.

Огрехи, наволоки, глубокие (отчетливо заметные) колеи и переуплотнение почвы колесами тракторов недопустимы.

Движение агрегата должно быть прямолинейным под углом 45° к направлению вспашки (диагональный или диагональноперекрестный способы), поперек вспашки (челночный способ) или поперек рядков посева.

Весеннее боронование озимых посевов и многолетних трав активизирует биологические процессы, особенно на тяжелых плохо аэрируемых почвах, ускоряет начальный рост растений, уменьшает иссушение почвы и предупреждает образование трещин при ее высыхании. Однако на рыхлых почвах слабые, не раскустившиеся и плохо укоренившиеся с осени растения могут пострадать от глубокого боронования (неукоренившиеся узлы кущения оголяются или оказываются в слое разрыхленной, быстро пересыхающей почвы), и от него следует отказаться или использовать ротационные бороны.

Предпосевное боронование проводят иногда взамен культивации. Такое боронование возможно и целесообразно на хорошо подготовленной с осени почве в условиях быстрого повышения температуры воздуха, иссушающих ветров, дефицита техники, горючего, финансов и др.

Послепосевное (довсходовое и по еле всходовое) боронование уничтожает почвенную корку и до 90 % нитевидных проростков и мелких всходов сорняков. Довсходовое боронование проводят поперек рядков посева или под углом к ним через 3-6 дней после сева (за 3-5 дней до появления всходов) для уничтожения ните

видных проростков сорняков и почвенной корки гак. чтобы не повреждать проростки возделываемой культуры. При этом зубья борон должны заглубляться мельче расположения семян и особенно — мельче (на 1-2 см) пробивающихся к поверхности проростков.

Агротребования к допосевной культивации:

- первую культивацию проводят поперек или под углом к направлению вспашки, вторую — под другим углом к предшествующей обработке;

- почву культивируют в агрегате с зубовыми боронами (со шлейфом из цепей или брусочков), которые выравнивают поверхность поля, улучшают крошение почвы и вычесывают сорняки;

- по окончании культивации обрабатывают поворотные полосы;

- глубина рыхления всеми лапами культиваторов должна быть одинаковой, поверхность поля ровной;

- отклонение средней фактической глубины обработки почвы от заданной должно быть не более + 1 см (а для мелкосемян- ных трав — + 0,5 см), высота гребней и глубина борозд — не более 4 см (для мелкосемянных — не глубже заделки семян);

- перекрытие смежных проходов должно быть не более 15 см;

- подрезание сорняков лапами и рыхлителями — не менее 95 %;

- выворачивание нижних влажных слоев почвы, огрехи и необработанные полосы не допускаются;

- в обработанном слое допускаются комки почвы размером по наибольшему диаметру до 2,5 см — не более 80 %, от 5 до 10 см — не более 10 %, а наличие комков больше 10 см не допускается;

Агротребования к лущению и дискованию почвы следующие:

- отклонение средней фактической глубины обработки почвы от заданной для дисковых лущильников должно быть не более + 1,5 см;

- высота гребней, глубина впадин после обработки — не более 4 см;

- перекрытие смежных проходов дискового лущильника -15- 20 см;

- подрезание сорных растений должно быть полным (100 %);

- количество незаделанной стерни должно быть не более 40 %;

- огрехи, необработанные полосы не допускаются;

- глубина борозды в стыке средних батарей и высота свального гребня от крайних дисков — не более глубины обработки почвы;

- дисковые лущильные агрегаты должны двигаться под углом к направлению пахоты;

- скорость движения агрегатов с дисковыми боронами — до 10 км/ч.

Агротребования к работе комбинированных агрегатов:

- для посева озимых или пожнивных культур почва должна быть обработана по мере освобождения поля от предшественника;

- глубина обработки почвы — заданная, допустимые отклонения — не более +1 и ±2 см при глубине обработки соответственно меньше или больше 12 см;

- после однократного прохода агрегата поверхность поля должна быть выровненной, посевной слой рыхлым, а посевное ложе — уплотненным.

Источник

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Home » Земледелие » Оценка качества выполнения полевых работ

Популярные статьи

Оценка качества выполнения полевых работ

Качество выполнения полевых работ — степень соответствия параметров качества и сроков фактического выполнения отдельных приемов требованиям стандартов или агротехническим требованиям. Качество выполнения определяет урожайность сельскохозяйственных культур.

Качество полевых работ зависит от технического состояния почвообрабатывающих и посевных агрегатов, правильной регулировки, качества предыдущих обработок, почвенными условиями, сроками выполнения работ и другими условиями.

Нарушение агротехнических требований к обработке почвы приводит к:

- ухудшению условий роста и развития культурных растений;

- снижению урожайности;

- уменьшению эффективности удобрений и химических средств защиты растений,

- снижению эффективности мелиорации,

- возможности развития эрозии почвы,

- снижению плодородия.

В следствие чего должен быть организован постоянный контроль за качеством полевых работ, и в частности за качеством выполнения отдельных приемов обработки.

Качество выполнения отдельного приема обработки почвы, посева и других определяют по совокупности показателей, характеризующих степень пригодности почвы для оптимального роста растений и выполнения последующих технологических операций.

Оценка может быть выполнена по трех- или пятибалльной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо и очень плохо. Каждый прием оценивают отдельно и по сумме баллов определяют общую оценку качества выполнения работ.

В производственных условиях работу оценивают хорошо, при её выполнении в установленный срок с соблюдением всех агротехнических требований. Удовлетворительной признают работу, выполненную в срок, с соблюдением основных агротехнических требований, но отдельные показатели качества могут незначительно выходят за пределы допустимых отклонений, не оказывая существенного влияния на урожайность.

Плохой оценивается работа, выполненная с грубым нарушением сроков или агротехнических правил, влекущее существенное снижение урожайности. В этом случае работа забраковывается и переделывается.

Оценка качества выполнения работ может проводиться в ходе их проведения, что позволяет заранее выявить и устранить недостатки.

Оценка качества обработки почвы

Лущение

К основным показателям оценки качества лущения относятся:

- срок выполнения работы,

- глубина рыхления и ее равномерность,

- степень подрезания сорных растений и разрезания корневищ многолетних,

- гребнистость почвы,

- крошение обрабатываемого слоя,

- отсутствие пропусков и необработанных полос.

Дополнительно учитывают соблюдение прямолинейности движения, глубину развальной борозды в стыке средних батарей, которая должна быть не выше заданной глубины лущения.

Своевременность проведения лущения существенно влияет на эффективность данного приема. Его проводят сразу после уборки зерновых, не позднее 1-2 дней, чтобы не допустить иссушение почвы. Допустимое отклонение глубины рыхления от заданной — не более 10%. Глубину рыхления измеряют в начале работы агрегата и в ходе выполнения. Рекомендуется провести не менее 25 замеров на площади, равной сменному заданию агрегата, и рассчитывают среднюю глубину лущения. Глубину определяют линейкой или металлическим стержнем с делениями, как расстояние от поверхности необработанной почвы до дна борозды.

При измерении глубины взлущенного поля необходимо полученную среднюю величину уменьшить на коэффициент вспушенности 10-15%. Коэффициент вспушенности — отношение средней глубины взлущенного слоя к средней глубине лущения.

Степень подрезания сорняков определяют подсчетом числа неподрезанных растений на площадке 1 м 2 . Учетные площадки устанавливают по диагонали участка из расчета одна площадка на 10 га площади поля.

Наличие пропусков и необработанных полос определяют визуально при осмотре поля.

Вспашка

Качество вспашки зависит от состояния поля во время обработки, размеров, конфигурации, влажности почвы, технического состояния агрегата и других условий. Перед вспашкой поле должно быть освобождено от соломы, камней, грубых растительных остатков, при необходимости — выполнена планировка поля. Лучшее качество рыхления и крошения достигается при обработке почвы в состоянии физической спелости; обработка сухой почвы приводит к сильной глыбистости и требует больших энергетических затрат.

В производственных условиях оценку качества вспашки выполняют в начале выполнения работы и по ходу выполнения.

Основные показатели качества вспашки:

- срок вспашки,

- глубина,

- равномерность,

- степень крошение почвы,

- глыбистость,

- гребнистость,

- качество выполнения свального гребня и развальной борозды,

- прямолинейность вспашки,

- степень заделки растительных остатков, удобрений, сорных растений,

- отсутствие необработанных полос.

Своевременность вспашки определяют сравнением установленного агротехнического срока с фактическим. Так, в центральных районах Нечерноземной зоны вспашку под озимые зерновые проводят сразу после уборки предшественника в течение 5 дней, не позднее чем за 2-3 недели до посева. Отклонение от установленного агротехнического срока приводит к иссушению почвы, чрезмерной глыбистости, засорению поля.

Источник