Как образуется почва и сколько в ней слоев?

Почва формируется комбинацией таких факторов, как климат, выветривание материнских пород и живых организмов в течение определенного периода времени. Почва состоит из шести слоев.

Хотя в наше время многие из нас живут в бетонных джунглях, мы все еще не достигли поколения, которое не знало бы, что такое почва! Это хорошо, потому что почва так же необходима для жизни, как солнечный свет и вода. Подобно тому, как атмосферу можно сравнить с одеялом, обернутым вокруг земли, почва — это одеяло для поверхности земли. Конечно, грязь может испачкать вашу одежду, но она также необходима для поддержания жизни на Земле.

Если бы не было почвы, как бы росло большинство сельскохозяйственных культур? Если бы не было сельскохозяйственных культур, что бы ели люди и травоядные? Если бы не было травоядных, что бы ели хищники?

Что такое почва?

Почва — это естественная смесь минералов, органических веществ, жидкостей и газов. Почва имеет определенную форму, состав и структуру, но этот состав варьируется от места к месту. Как и наша флора и фауна, почва также невероятно разнообразна. Более того, почва не имеет одинаковой глубины во всем мире. В областях, где обнажена коренная порода, почвы нет, но в других областях почва может уходить на глубину до 10 метров от поверхности.

Средний состав почвенных ингредиентов (в процентах)

- 45% Минералы: минералы включают глину, песок, ил, гравий и камни. Эти минералы придают текстуру почве.

- 25% Вода: количество воды варьируется в зависимости от удерживающей способности почвы и осадков.

- 25% Воздуха: воздух и вода занимают поры почвы. Это важно для роста растений и выживания других живых организмов в почве.

- 5% Органическое вещество гумуса: гумус состоит из мертвых растений и животных, а также миллиардов микроорганизмов.

Как образуется почва?

Почва — это результат взаимодействия многих факторов в течение длительного периода времени. Эти факторы — климат, живые организмы, ландшафтное положение и материнская порода.

1. Климат

Климат — главный фактор, определяющий состав почвы. Климат определяет, какие виды растений и животных могут существовать в данной экосистеме почвы. Климат влияет на температуру почвы, химическое выветривание и осадки. Теплый и влажный климат, например, в тропиках, ускоряет рост растений и производство органических веществ, по сравнению с холодным климатом, где рост идет медленно и осторожно. Дождь вызывает вымывание или осушение минералов, тем самым унося их глубоко в почву. Климатические условия, такие как дождь, замерзание и таяние, приводят к разрушению материала материнской породы.

2. Материнская порода

Материнская порода состоит из минералов, таких как вулканический пепел, выветрившиеся породы и отложения, которые осаждаются воздухом и водой, которые разрушаются, образуя почву. Этим и объясняется название «родитель», поскольку эти материалы порождают свое потомство — почву. Почва развивается быстро, если породы более проницаемы для воды, по сравнению с глинистыми породами.

3. Живые организмы

Когда листья, ветки, кора или плоды падают с растения, они превращаются в перегной в результате естественного разложения. Они разлагаются микроорганизмами, грибами, бактериями и дождевыми червями, которые выделяют азот и серу, которые могут использоваться растениями. Это делает почву богатой питательными веществами. Гумус и корни растений помогают удерживать частицы почвы вместе, предотвращая эрозию.

4. Ландшафтные позиции

От крутизны, формы и длины склонов зависит, как вода поступает в почву или выходит из нее. Если уклон слишком крутой, вода начинает стекать с почвы, размывая верхний слой гумуса и делая почву менее питательной для роста растений. На больших высотах почва может быть слишком сухой, а в более влажных местах может не быть надлежащего баланса почвенного кислорода, питательных веществ и воды.

5. Время

Время отвечает за формирование горизонта. Чем дольше почва подвергается действию упомянутых выше почвообразующих факторов, тем больше будет развитие и состав почвы. Почвам на крутых склонах и в ветреных районах требуется больше времени для формирования из-за непрерывной эрозии по сравнению с более старыми и физически стабильными территориями.

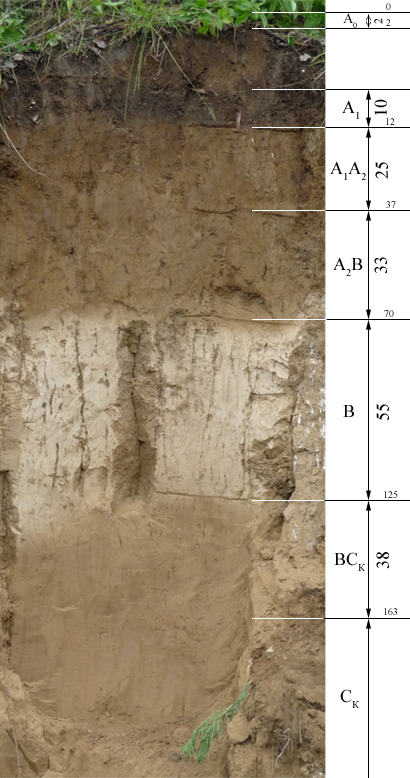

Слои почвы или почвенные горизонты

Если вы посмотрите на яму с грунтом, вы заметите различные слои грунта разного цвета и текстуры. Эти слои известны как почвенные горизонты. Эти разделения слоев называются профилем почвы. Эти слои можно определить по разнице в цвете, текстуре, толщине и структуре. Слои классифицируются заглавными буквами — A0, Ad, А1, А2, В и С. Вместе они называются главными горизонтами.

A0: лесная подстилка, в травянистых сообществах очёс. «Органогенный горизонт», сложенный из неразложившегося полностью опада.

Ad: дернина густо пронизан живыми корнями растений, если потянуть руками за стебли травянистых растений, то её слой отделяется от остальной части почвы.

А1: перегнойный, или гумусовый горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус.

А2: известный как недра, это область, где накапливаются выщелоченные минералы. Обычно он плотный, светлый и с низким содержанием органических веществ.

В: субстрат, состоящий из дезинтегрированного материнского материала, с меньшим количеством глины и других отложений.

С: последний слой почвы — это коренная порода. Коренная порода — самый глубокий и твердый слой, и вообще не считается почвой!

Кто бы мог подумать, что в почве может быть столько слоев! Помогать растениям расти — важнейшая обязанность, поэтому вполне логично, что в «грязи» мира есть некоторые нюансы и сложности. Как и вино, почва требует времени, чтобы сформироваться и достичь своего пика. В конце концов, это нелегкая работа — буквально держать все вместе!

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Корнеобитаемый слой

Корнеобитаемый слой рекомендуется формировать из почвенной массы и лессовидных карбонатных суглинков, причем мощность собственно гумусового слоя может колебаться от 0 3 до 0 8 м, что зависит главным образом от наличия плодородных почв. Нижняя часть корне-обитаемого слоя формируется из грунтов с благоприятными водно-физическими свойствами. [1]

Корнеобитаемый слой рекомендуется формировать из почвенной массы и лессовидных карбонатных суглинков, причем мощность собственно гумусового слоя может колебаться от 0 3 до 0 8 м, что зависит прежде всего от наличия плодородных почв. Нижняя часть корнеобитаемого слоя формируется из грунтов с благоприятными водно-физическими свойствами. [2]

Сорные растения иссушают корнеобитаемый слой почвы , используя почвенную влагу. [3]

А — мощность корнеобитаемого слоя , м; В — объемная масса почвы; К — содержание азота ( фосфора, калия), кг / т почвы. [4]

Во всех почвах по профилю в пределах корнеобитаемого слоя ( и особенно в пахотном и подпахотном горизонте окультуренных почв) определяют условно усвояемые растениями формы питательных веществ — азота, фосфора и калия, а также микроэлементов, если есть предположение об их недостатке или опыты с удобрением показали положительное действие этих элементов. [5]

Осушением избыточно увлажненных земель регулируется водный режим корнеобитаемого слоя почвы , но земли остаются неплодородными и неокультуренными, то есть не подготовленными для получения на них высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Поэтому осушение следует рассматривать как начало работ по мелиорации болотных земель. После осушения в целях превращения этих земель в сельскохозяйственные угодья проводят комплекс культуртехнических мероприятий: подготовку или улучшение поверхности участка, создание и окультуривание пахотного слоя. [6]

Вторая закономерность обязана тому, что в пределах корнеобитаемого слоя почвогрунтов передвижение влаги предопределяется также и всасывающей способностью корней растений — осмотическим давлением, развиваемым корневой системой, которое тем выше, чем ниже объемная влажность почвы. Не исключается влияние около поверхности почвы процесса термоосмоса, при котором поток влаги направляется к горячему концу капилляра, в частности — к дневной поверхности. [8]

Этот пример демонстрирует необходимость учета транзитных потоков в корнеобитаемом слое при обосновании норм и длительности поливов. Определение транзитных токов при этом целесообразно оценивать по интегральным кривым впитывания. [10]

Многолетние исследования показывают, что чем больше в корнеобитаемом слое почвы усвояемых форм азотной пищи , тем выше урожай. [11]

Положительный термический эффект покрытия из ППС способствует повышению температуры корнеобитаемого слоя , тем самым расширяет вегетационный период для условий Крайнего Севера и вносит вклад в улучшение агрохимических условий развития растений. [12]

Добавление к удобрениям инсектицидов способствует также увеличению подвижных фосфатов в корнеобитаемом слое почвы , уменьшает передвижение азота нитратов в верхние слои и увеличивает содержание в почве аммиака. Благодаря этому хлопчатник полнее использует вносимые в почву удобрения, что ведет к повышению его урожайности. [13]

У типичных черноземов весной бывает полностью насыщена водой лишь верхняя часть корнеобитаемого слоя зерновых культур . [14]

Сорбционные процессы играют важную роль в закреплении элементов минерального питания в корнеобитаемом слое почвы . Благодаря сорбции эти элементы активно не вымываются из почвенных горизонтов, а, наоборот, аккумулируются в них и используются растениями. [15]

Источник

Активный слой — Active layer

В средах, содержащих вечную мерзлоту , активный слой — это верхний слой почвы, который летом оттаивает и снова замерзает осенью. В любом климате , независимо от того, есть ли в нем вечная мерзлота или нет, температура на нижних уровнях почвы будет оставаться более стабильной, чем на поверхности, где влияние температуры окружающей среды наиболее велико . Это означает, что в течение многих лет влияние охлаждения зимой и нагрева летом (в умеренном климате) будет уменьшаться по мере увеличения глубины.

Если зимой температура ниже точки замерзания воды , в почве образуется морозный фронт . Этот «морозный фронт» является границей между мерзлой и незамерзшей почвой, и с наступлением весны и лета почва оттаивает всегда сверху вниз . Если отопление летом превышает охлаждение зимой, то летом почва полностью оттаивает и вечной мерзлоты не будет. Это происходит, когда средняя годовая температура выше 0 ° C (32 ° F), но также происходит, когда среднегодовая температура немного ниже 0 ° C на участках, подверженных воздействию солнца, с крупнозернистым исходным материалом ( растительностью ).

Когда тепла недостаточно для полного оттаивания промерзшей почвы, образуется вечная мерзлота. Активный слой в этой среде состоит из верхних слоев почвы, которые оттаивают летом, в то время как неактивный слой относится к почве, которая замерзает круглый год, потому что тепло не проникает. Жидкая вода не может течь ниже активного слоя, в результате чего среда вечной мерзлоты, как правило, очень плохо дренируется и заболочена.

Содержание

Глубина оттаивания в районах вечной мерзлоты

Толщина активного слоя — это среднегодовая глубина протаивания в районах вечной мерзлоты из-за солнечного нагрева поверхности.

Таким образом, основным фактором, определяющим толщину активного слоя, является максимальная температура, достигаемая летом. Если температура немного выше 0 ° C, активный слой может быть очень тонким (всего 10 см на острове Элсмир ), в то время как если он достаточно теплый, он намного толще (около 2,5 м в Якутске ), и если вечная мерзлота прерывистый, и почва начинает таять раньше, она может быть еще толще (5 метров в Йеллоунайфе ). Материнский материал почвы также важен: активные слои в почвах из песчаного или гравийного основного материала могут быть до пяти раз глубже, чем слои из суглинка или богатого глиной материнского материала. Это связано с тем, что более крупный материал обеспечивает гораздо большую проводимость тепла в почву.

Это важно , поскольку корни из растений не могут проникнуть за пределы активного слоя и ограничены его толщины. Таким образом, в условиях сплошной вечной мерзлоты растения должны иметь неглубокие корни, что ограничивает рост деревьев специализированными видами, такими как Larix . В районах с прерывистой вечной мерзлотой большинство хвойных деревьев могут легко расти.

Почвообразование в активном слое

Криотурбация является доминирующей силой, действующей в активном слое, и стремится сделать его в целом однородным по составу. Однако изменение состава почв из-за различий в материнской породе очень заметно в районах вечной мерзлоты из-за низкой скорости выветривания в очень холодном климате.

Низкая скорость разложения органического материала означает, что гелизоли (вечномерзлые почвы) очень важны как поглотитель углекислого газа . Этот углекислый газ и другие парниковые газы (в основном метан ) образуются в результате очень медленного разложения избыточного органического вещества, которое остается в большинстве гелизолей и смешивается со слоем перлеток в течение относительно жаркого лета и ниже этого слоя в более теплые периоды примерно от 5000 до 6000. много лет назад. Такое накопление углерода означает, что таяние вечной мерзлоты может ускорить глобальное потепление — некоторые предполагают, что разница может стать очень значительной, особенно если углерод хранился еще до недавних максимумов ледников.

Источник

Активный слой

В средах, содержащих вечную мерзлоту , активным слоем является верхний слой почвы, который тает летом и снова замерзает осенью. Во всех климатических условиях , независимо от того, содержат ли они вечную мерзлоту или нет, температура на нижних уровнях почвы будет оставаться более стабильной, чем на поверхности, где влияние температуры окружающей среды наиболее велико . Это означает, что в течение многих лет влияние охлаждения зимой и нагрева летом (в умеренном климате) будет уменьшаться по мере увеличения глубины. [1]

Если зимой температура ниже точки замерзания воды , в почве образуется морозный фронт . Этот «морозный фронт» является границей между мерзлой и незамерзшей почвой, а с наступлением весны и лета почва оттаивает всегда сверху вниз . Если отопление летом превышает охлаждение зимой, то летом почва полностью оттаивает и вечной мерзлоты не будет. Это происходит, когда средняя годовая температура выше 0 ° C (32 ° F), но также происходит, когда средняя годовая температура немного ниже 0 ° C на участках, подверженных воздействию солнца, с крупнозернистым исходным материалом ( растительностью ).

Когда тепла недостаточно для полного оттаивания промерзшей почвы, образуется вечная мерзлота. Активный слой в этой среде состоит из верхних слоев почвы, которые оттаивают летом, в то время как неактивный слой относится к почве, которая замерзает круглый год, потому что тепло не проникает. Жидкая вода не может течь ниже активного слоя, в результате чего среда вечной мерзлоты, как правило, очень плохо дренирована и заболочена.

СОДЕРЖАНИЕ

Глубина оттаивания в районах вечной мерзлоты [ править ]

Толщина активного слоя — это среднегодовая глубина протаивания в районах вечной мерзлоты из-за солнечного нагрева поверхности.

Таким образом, основным фактором, определяющим толщину активного слоя, является максимальная температура, достигаемая летом. Если температура немного выше 0 ° C, активный слой может быть очень тонким (всего 10 см на острове Элсмир ), в то время как если он достаточно теплый, он намного толще (около 2,5 м в Якутске ), и если вечная мерзлота прерывистый, и почва начинает таять раньше, она может быть еще толще (5 метров в Йеллоунайфе ). Материнский материал почвы также важен: активные слои в почвах из песчаного или гравийного основного материала могут быть до пяти раз глубже, чем слои из суглинка или глины.-богатый исходный материал. Это связано с тем, что более крупный материал обеспечивает гораздо большую проводимость тепла в почву.

Это важно , поскольку корни из растений не могут проникнуть за пределы активного слоя и ограничены его толщины. Таким образом, в условиях непрерывной вечной мерзлоты растения должны иметь неглубокие корни, что ограничивает рост деревьев специализированными видами, такими как Larix . В районах с прерывистой вечной мерзлотой большинство хвойных деревьев могут легко расти.

Образование почвы в активном слое [ править ]

Криотурбация является доминирующей силой, действующей в активном слое, и стремится сделать его в целом однородным по составу. Однако различия в составе почв из-за различий в материнской породе очень заметны в районах вечной мерзлоты из-за низкой скорости выветривания в очень холодном климате.

Низкая скорость разложения органического материала означает, что гелизоли (вечномерзлые почвы) очень важны как поглотитель углекислого газа . Этот углекислый газ и другие парниковые газы (в основном метан ) образуются в результате очень медленного разложения избыточного органического вещества, которое остается в большинстве гелизолей и смешивается со слоем перлеток в течение относительно жаркого лета и ниже этого слоя в более теплые периоды от 5000 до 6000. много лет назад. Такое накопление углерода означает, что таяние вечной мерзлоты может ускорить глобальное потепление — некоторые предполагают, что разница может стать очень значительной, особенно если углерод хранился еще до недавних ледниковых максимумов.

Источник

.jpg/440px-Vertical_Temperature_Profile_in_Permafrost_(English_Text).jpg)