Аллювиальные почвы: характеристика и классификация

Что такое аллювиальные почвы? Характеристика и классификация этих грунтов будет дана нами в данной статье. Название почв произошло от латинского слова alluvio, что означает «намыв», «нанос». Этой этимологией объясняется и происхождение грунтов. Они созданы намывом рек, то есть слагаются из частичек пород, которые реки переносят от верхнего течения к нижнему и оставляют на своих берегах во время половодья. Такой материал называется аллювием. Он очень плодородный, поскольку реки откладывают не только минералы, но и биологические останки растений и животных. Классификация аллювиальных почв разветвленная. Ведь реки имеют свой гидрологический режим. От того, в какой местности они протекают, как часто разливаются и тому подобных других факторов, зависит то, какие почвы они образуют. Давайте рассмотрим эти типы грунтов по очереди.

Что такое поймы и террасы

Каждая водная артерия с течением столетий медленно, но неуклонно видоизменяет рельеф прилегающей суши. И чем больше река, тем интенсивнее идет этот процесс. Она подмывает берега. От этого русло становится шире. Но кроме береговой эрозии, идет и процесс глубинной. Река врезается в дно своего ложа. Этот процесс можно сравнить с нанесением резаной раны. Чем глубже впивается нож, тем шире расходятся края кожи. Но это сравнение очень условно. Если посмотреть на реку и ее берега в горизонтальном разрезе, то можно выделить русло, пойму и террасы. С первым все ясно – это то место, где течет вода. Там на дне скапливаются ил и другие отложения. Пойма – это участок речной долины, который затопляется во время половодья. И каждый раз поток оставляет на нем отложения. Вследствие этого аккумулятивного процесса образуются аллювиальные почвы. Террасы некогда тоже были поймой. Но река подмыла берега, и они разошлись, образуя плавные склоны. Террасы и поймы есть не во всех реках. Например, в каньонах водные потоки протекают среди твердых горных пород и не могут их размыть.

Характеристика аллювиальных почв

Этот тип грунтов занимает всего три процента суши. Но он считается самым плодородным. Ведь аллювиальные почвы – это, по сути, речной ил, обогащенный минералами. Поэтому такие грунты ценятся в сельском хозяйстве. Вспомним, что все первые человеческие цивилизации зародились и развивались в руслах рек: Нила, Ян Цзы и Хуанхэ, Тигра и Евфрата. Эти водные артерии давали людям плодородные почвы, на которых можно было вырастить богатый урожай даже с примитивной степенью обработки земли. Даже в современном Египте все сельское хозяйство страны сосредоточено только по берегам Нила. В пойме на аллювиальных почвах размещаются заливные луга, которые являются лучшими пастбищами, а покосы обеспечивают скот кормом на зиму. На речных террасах развивается виноградарство. С помощью мелиорации на лесных участках практикуется выращивание риса. Поймы имеют большое значение в рыбохозяйстве. Ведь во время паводков там проходит нерест и разводится молодняк.

Классификация аллювиальных почв

Характерной особенностью этих грунтов является то, что они быстро растут вверх. Особенно это касается участков пойм. У некоторых рек половодье происходит ранней весной, когда тает снег, у других – зимой (в средиземноморском климате), у третьих – летом, во время муссонных дождей. Но гидрологический режим предусматривает ежегодный наивысший и низший (межень) уровни потока. Там, где река в половодье оставляет свои отложения, идет самый интенсивный аккумулятивный процесс. Но и аллювиальные почвы пойм неоднородны по своему составу. Когда наступает половодье, течение реки очень быстрое возле русла. Поэтому в прибрежной части откладываются крупные частички – галька, песок. Когда вода уходит, на этом месте образуются пляжи и валы. Чуть дальше от русла течение более медленное. Там оседают мелкие частички – ил, глина. Есть участки поймы, которые заливаются не каждый год, а только в сильные паводки. Такие почвы слоистые. И наконец, на террасах встречаются дерновые, лесные и луговые почвы, сложенные с добавлением аллювия.

Классификация Добровольского

Известный академик РАН выделяет такие основные виды грунтов, образованных деятельностью рек. Г. В. Добровольский различает прирусловые почвы, сложенные аллювием и дерном. Чуть дальше от реки, в центральной пойме, которая у равнинных рек может достигать ширины в несколько километров, располагаются луговые грунты. В болотных аллювиальных почвах, расположенных у подножия нижней террасы, много перегноя и глея. Но классификация академика Добровольского применима лишь к рекам России, которые текут в равнинном краю с умеренно-континентальным климатом. В других природных зонах может не проходить процесс заболачивания притеррасных участков.

Влияние климата и грунтовых вод

Река играет основополагающую роль в образовании аллювиальных почв. Ведь это ее наносы оседают на берегах в пойме. Но также на аллювиальные почвы оказывает влияние климат, прежде всего количество осадков. Во влажных областях грунты обладают кислой реакцией. С уменьшением количества осадков почвы становятся более нейтральными. В засушливых областях образуются щелочные грунты. Подземные воды также оказывают влияние на почвы. Правда, непостоянное. В период межени и засухи грунтовые воды уходят вглубь земли. Но в дождливый период и в половодье они дают о себе знать. Водоносный слой может привести к заболачиванию грунтов, дает им ту или иную минерализацию. Особенно интенсивно это проявляется в центральной и притеррасной частях поймы.

Почвы от истоков к устью реки

Обычно водные потоки рождаются в горах. Маленький ручеек еще не имеет силы подмывать свои берега. Да и протекает он среди твердых горных пород. Но вода уже размывает соли, несет в себе кремнезем и органические вещества, оксиды марганца и железа, гипс и мел, хлорид и сульфат натрия. В верхнем течении горных речек аллювий грубый, сложен из гальки и крупного песка. Водные потоки равнинной части России имеют другую гидрографию. Они рождаются в болотах. А потому пойменно-аллювиальные почвы даже в верховьях рек несут в себе значительную часть гумуса. В среднем течении равнинные потоки меандрируют и часто меняют свои русла. Река снижает скорость, отчего вода в ней застаивается, минерализуется, а во влажном климате еще и окисляется. Это самым непосредственным образом влияет на образование аллювиальных почв. Дельты у таких водных гигантов, как Волга, Енисей, Дон, очень разветвлены, делятся на рукава. В нижнем течении аллювиальный процесс проходит наиболее интенсивно. Там откладываются гумус, глина, СаС03, соли, соединения калия, натрия, марганца, железа.

Аллювиальные дерновые почвы

Эти грунты располагаются в непосредственной близости от реки, на ее пологих берегах. Их характеризует очень незначительное количество гумуса в составе. И хотя эти участки поймы затопляются каждый год, река откладывает тут лишь грубый аллювий – крупный песок, гальку. Во время половодья образуются гряды, которые затем размываются атмосферными осадками. В аллювиальных дерновых почвах мало оглеения, их состав механический. Верхний слой – это небольшой толщины рыхлая дернина. Ниже залегает тонкий гумусовый горизонт. Его ширина, в зависимости от прибрежной растительности, может достигать от трех до двадцати сантиметров. Еще ниже располагаются отложения легкого механического состава. Такие бедные гумусом грунты не представляют интереса для сельского хозяйства.

Что такое аллювиальные слоистые почвы

Чуть дальше от русла реки, за прибрежными валами, идут участки, которые затопляются не каждый год, а лишь в сильные половодья (в России – после особо снежных зим). Таким образом, отложения водного потока легкого механического состава (камешки, песок) здесь чередуются с пластами гумуса, который образуется от перегнивания луговой растительности. Аллювиально-слоистая почва, в отличие от дерновых грунтов, более интересна для сельского хозяйства. На таких выровненных участках поймы фермеры выпасают скот или используют их под сенокосы. В профиле аллювиальные слоистые почвы имеют пласт гумуса толщиной в тридцать-сорок сантиметров. Это позволяет развиваться буйной луговой растительности и кустарникам. Дернина тоже присутствует в профиле, но этот слой тонкий – около пяти сантиметров. Ниже идет оглеенный слоистый аллювий. Механический состав у такого грунта более тяжелый.

Аллювиально-луговые почвы

Они занимают преимущественно центральные равнинные части пойм. Эти почвы сложены суглинистыми или супесчаными слабослоистыми отложениями реки. Неглубоко залегающие грунтовые воды даже в период засухи питают буйную травяную растительность. Таким образом, в профиле формируется мощный верхний слой прекрасно гумусированного мелкозернистого наиливания. Водоносный слой, залегающий на глубине обычно менее метра, капиллярно подпитывает луговую растительность. В нижней части грунтового профиля наблюдается оглеенность. Гумуса в аллювиально-луговых почвах на три процента больше, чем в слоистых. Если грунтовые воды слишком минерализированы, на таких участках поймы развиваются осолоделые или солонцеватые подтипы грунтов. Немалое влияние на почвообразование оказывает растительность. Деревья и кусты формируют оподзоленный подтип аллювиально-луговых грунтов.

Болотные почвы

В бессточных понижениях рельефа, которые обычно наблюдаются в притеррасной зоне речной долины, при влажном климате наблюдается процесс застаивания влаги. К тому же водоносный слой выходит со склонов к поверхности поймы. Все эти факторы (грунтовые воды, влажный климат, депрессия рельефа) приводят к тому, что на таких участках развиваются аллювиальные болотные почвы. Они характеризуются тяжелым механическим составом, большим содержанием торфа, оглеенностью. На такой почве развивается болотная растительность, иногда ивняки. Процессы оглеевания здесь происходят вместе с отложениями аллювия. К тому же почвы увеличиваются за счет накопления гумуса. По типу реакции такие грунты могут быть как кислые, так и слабощелочные.

Почвы террас

Не следует забывать, что высокие берега рек тоже сложены аллювиальными отложениями. Только они – более древние, чем грунты самой поймы. За столетия и даже тысячелетия на террасах образовался мощный слой других грунтов – лесных подзолистых, луговых, чернозема. Но под этим пластом залегают все те же аллювиальные почвы.

Источник

Пойменные почвы условия залегания. Генезис, характеристика, классификация почв. Материалы почвенных исследований и их использование

Разнообразие аллювиальных почв во многом определяется степенью и характером проявления в профиле почв дополнительного увлажнения, которое зависит от характера мезо- и микрорельефа. В зависимости от увлажнения отмечается трансформация органогенного горизонта. При максимальной степени увлажнения формируются иловато-гумусовые глеевые почвы (4 ) и иловато-перегнойные глеевые почвы (5 ). Минимальная степень увлажнения (в глееватых почвах 6 ) практически не сказывается на характере гумусового горизонта.

Аллювиальные гумусовые почвы в пределах поймы занимают хорошо дренируемые позиции. На менее дренируемых позициях формируются их глееватые и глеевые аналоги. По замкнутым, бессточным понижениям обычно распространены аллювиальные болотные почвы.

Использование и ограничения. Аллювиальные гумусовые почвы пойм небольших рек используются, как правило, под сенокосы и пастбища (7 ). На поймах крупных рек в большинстве случаев выращиваются овощи. В зависимости от режима реки может возникнуть необходимость гидротехнической мелиорации – сооружения дамб, ограждающих поля от сильных паводков. Очень часто аллювиальные гумусовые почвы орошаются без значительных негативных последствий. На почвах легкого гранулометрического состава, в связи большой их сенсорностью, антропогенное воздействие следует максимально ограничивать.

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ТЕМНОГУМУСОВЫЕ

AU – C(са)

Диагностика. Профиль состоит из относительно мощного (до 50 см и более) комковато-зернистого темногумусового горизонта. Структура хорошо оформленная, водопрочная, заметны признаки переработки массы горизонта почвенными животными (8, 9 ).

Физические свойства. Аллювиальные темногумусовые почвы могут быть различного гранулометрического состава. Большинство почв характеризуются высокой водопроницаемостью и аэрацией, преобладанием нисходящих токов влаги. Однако солонцеватые и слитизированные подтипы характеризуются вязкой верхней частью профиля, плохо водопроницаемой во влажном состоянии, при высыхании образуются трещины; отличается плотностью, твердостью, низкой внутриагрегатной пористостью.

Химические свойства. Содержание гумуса высокое 4–9% (до 12%) и убывает вниз по профилю постепенно: на глубине 100 см еще содержится 1–1,5% гумуса. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Почвы имеют высокую емкость поглощения (около 30 мг-экв/100 г почвы), поглощающий комплекс насыщен основаниями, реакция среды нейтральная или слабощелочная (рН > 6). В горизонте, переходном от гумусового к материнской породе, часто содержатся карбонаты, не имеющие в большинстве случаев морфологического выражения.

Солонцеватые подтипы отличаются щелочной реакцией, потечностью гумуса и присутствием обменного натрия в поглощающем комплексе.

Область распространения и варианты. Аллювиальные темногумусовые почвы формируются под луговыми ассоциациями на относительно повышенных, кратковременно затопляемых участках центральной поймы рек степной, лесостепной и юга таежно-лесной зоны.

Большое влияние на характер распространения и свойства почв оказывают грунтовые воды. Так, при добавочном грунтовом увлажнении формируются глееватые подтипы аллювиальных темногумусовых почв. На юге лесной зоны описываемые почвы формируются только при воздействии жестких грунтовых вод. В степной зоне с минерализованными грунтовыми водами связано формирование солонцеватых подтипов (10 ).

Место в составе почвенного покрова. Положение аллювиальных темногумусовых почв в степной и сухостепной зонах сказывается не только на характере гумусового горизонта, но проявляется и в почвенном покрове пойм. Так, здесь нередки случаи присутствия солонцеватых, засоленных, слитизированных и др. подтипов аллювиальных темногумусовых почв, связанных с процессами, протекающими в почвах сопредельных плакорных территорий.

Использование и ограничения. Поскольку степень распаханности почв плакорных территорий самая высокая в стране, то земли с аллювиальными темногумусовыми почвами используют преимущественно под сенокосы и пастбища. При этом на почвах легкого гранулометрического состава должны быть минимальные антропогенные нагрузки для предотвращения дефляции.

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ТОРФЯНО-ГЛЕЕВЫЕ

T – G — CG

Диагностика. Почвы диагностируются по наличию торфяного и глеевого горизонтов. Органический материал торфяного горизонта обычно хорошо разложен, имеет темно-бурый или черный цвет, характерны ржавые примазки и пятна гидроксидов железа. (11 ). Горизонт часто содержит прослойки мелкозема тяжелого гранулометрического состава или в целом заилен; в нижней части может иметь относительно тонкую (меньше 10 см) прослойку перегнойного материала. За счет заиливания торфяная масса высокозольная (иногда более 30%), при высыхании нередко приобретает комковатую структуру. Ниже следует глеевый горизонт, прокрашенный потечным гумусовым веществом, сменяющийся слоистым оглеенным аллювием ( 12, 13 ) . В профиле могут присутствовать оруденелые или мергелистые прослойки.

Существующая систематика пойменных почв разработана Г.В. Добровольским.

В поймах выделено три группы аллювиальных почв:

Аллювиальные дерновые почвы . Почвы этой группы формируются в условиях кратковременного увлажнения паводковыми водами в прирусловой части поймы. Они имеют легкий гранулометрический состав, часто слоистое строение. Почвы не переувлажнены, следы оглеения отсутствуют. В меженные периоды грунтовые воды не оказывают влияние на почвообразование.

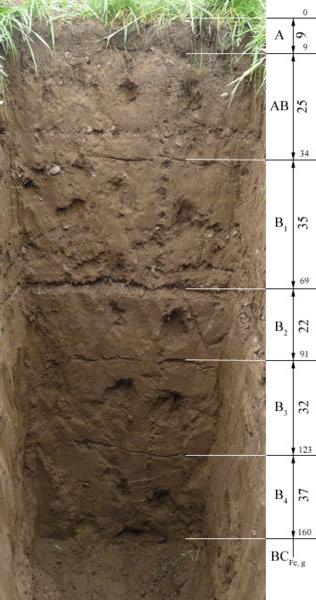

Профиль аллювиальных дерновых почв состоит из следующих горизонтов:

Ад – слабоуплотненная дернина, мощность до 5 см;

А – гумусовый горизонт с непрочнокомковатой структурой или бесструктурный, мощность от 5 до 40 см;

В – переходный горизонт, без признаков элювиального процесса, слоистый;

С – аллювий песчаный или супесчаный.

В этой группе выделено три типа почв, которые имеют определенное зональное положение: аллювиальные дерновые кислые, аллювиальные дерновые насыщенные, аллювиальные дерновые карбонатные (опустынивающиеся).

Аллювиальные дерновые кислые преимущественно распространены в таежно-лесной зоне. Содержание гумуса в гумусовом горизонте – 1-3%, иногда больше 5%. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. ЕКО – 7-15 мг×экв/100 г. В составе поглощенных катионов: Са2+, Мg2+, Н+, А13+. Реакция среды от кислой до слабокислой (рНКС1 = 4-5).

В типе выделяют четыре подтипа: примитивные, слоистые, собственно аллювиальные, оподзоленные и два рода: обычные и галечниковые. На виды разделяются по мощности гумусового горизонта – укороченные ( 5%).

Аллювиальные дерновые насыщенные распространены в лесостепной и степной зоне, преимущественно в прирусловой пойме. В лесной зоне встречаются в регионах с карбонатными породами. Они имеют более высокое содержание гумуса (до 10%), в составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, в составе поглощенных катионов — Са2+ и Мg2+ (>90%).

В типе выделяют 4 подтипа, слоистые примитивные, слоистые, собственно аллювиальные насыщенные, насыщенные остепняющиеся и пять родов обычные, солонцеватые, засоленные, слоистые, галечниковые. На виды подразделяющиеся по мощности гумусового слоя – сверхмощные (>120 см), мощные (80-120 см), среднемощные (40-80 см), маломощные (20-40 см) и укороченные ( 9%).

Аллювиальные дерновые карбонатные (опустынивающиеся) формируются в полупустынной и пустынной зоне. Мощность гумусового горизонта до 20 см. Содержание гумуса обычно менее 1-2%. В любой части профиля могут обнаруживаться соли. Реакция среды щелочная. Карбонаты содержатся с поверхности и по всему профилю. Разделение на подтипы и роды аналогично аллювиальным дерновым насыщенным; на виды – по степени засоления и солонцеватости.

Аллювиальные луговые почвы . Почвы этой группы формируются преимущественно в центральной пойме, при атмосферно-грунтовом водном питании в меженный период, под разнотравно-злаковой луговой растительностью с мощной корневой системой. Большая роль в формировании этих почв принадлежит обогащенным органическим вещества и биогенной аккумуляции веществ в верхних горизонтах почв.

Профиль аллювиальных луговых почв состоит из следующих горизонтов:

Ад – плотная дернина, мощность до 5 см;

А – гумусовый горизонт, суглинистый или глинистый, с зернистой структурой, иногда слабо оглеен, мощность от 30 до 100 см и более;

В – переходный горизонт с пятнами оглеения;

G или Вg – глеевый горизонт разной степени оглеения;

С g – слоистый аллювий, обычно оглеен.

В этой группе почв выделяются четыре типа: кислые, насыщенные, карбонатные и лугово-болотные – в соответствии с зональным положением и свойствами.

Аллювиальные луговые кислые формируются в таежно-лесной зоне. Мощность гумусового слоя – 30-50 см. Содержание гумуса – от 4 до 12%. В составе гумуса преобладают фульвокислоты ЕКО – 20-30 мг×экв/100 г. В составе ППК – поглощенные Са2+, Мg2+, H+ и А13+. Реакция среды кислая и слабокислая (рНКС1 = 4-5).

Разделение на подтипы, роды и виды аналогично аллювиальным дерновым кислым (Исключения не выделяется подтип оподзоленные и род галечниковые, выделяется род – ожелезненные).

Аллювиальные луговые насыщенные почвы формируются преимущественно в лесостепной и степной зонах, но встречаются и в таежно-лесной, в районах с широким распространением карбонатных пород. Мощность гумусового горизонта достигает 100 см и более. Содержание гумуса в верхней части профиля – 4-14%. ЕКО – 30-60 мг×экв/100 г. ППК насыщен основаниями. Реакция среды нейтральная и близкая к нейтральной (рH > 6).

Разделение на подтипы, роды и виды аналогично аллювиальным дерновым насыщенным. (Исключения: не выделяется подтип остепняющиеся и выделяется подтип – темноцветные, формирующиеся в понижениях и имеющие признаки оглеения по всему профилю).

Аллювиальные луговые карбонатные почвыформируются в полупустынной и пустынной зонах. Характеризуются карбонатностью всего профиля и наличием признаков оглеения в средней и нижней частях профиля. Мощность гумусового горизонта – в пределах 20 см, содержание гумуса – 1-2%.

Разделение на подтипы, роды и виды аналогично аллювиальным дерновым карбонатным.

Аллювиальные лугово-болотные почвы формируются при длительном поверхностном и постоянном грунтовом переувлажнении. Они являются переходными между аллювиальными луговыми и аллювиальными болотными почвами. С поверхности выделяется оторфованный гумусовый оглеенный горизонт, затем – переходный гумусированный оглеенный и лежащие под ним минеральные глеевые горизонты.

Аллювиальные болотные почвы . Почвы этой группы формируются в притеррасной пойме, при постоянном переувлажнении, в подзоне южной тайги и лесостепи – под осоково-тростниковой растительностью с примесью крупного разнотравья и зарослями черной ольхи. Разделяются на два типа: иловато-перегнойно-глеевые и иловато-торфяные. Почвы всегда сильно заилены, профиль типичен для болотных: АоТ – (Т) – G. Аллювиальные болотные торфяные и торфяно-глеевые почвы относятся к низинному эутотрофному типу. Они имеют повышенную зольность, близкую к нейтральной реакцию среды, повышенное содержание оснований и элементов питания для растений.

Основы учения о почвообразовании в поймах разработал В. Р. Вильяме. В дальнейшем большое внимание изучению почв в поймах уделяли С. С. Соболев, В. И. Шраг, И. И. Плюснин, Г. В. Добровольский и др.

В поймах рек в зависимости от характера водного режима и связанных с ним процессов между почвами и растительностью выделяют три группы почв: аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые, аллювиальные болотные.

Аллювиальные дерновые почвы. Эти почвы формируются в прирусловой части поймы, на повышенных участках центральной поймы под разнотравно-злаковой растительностью с примесью бобовых, реже под тополевыми, вязовыми и дубовыми лесами с травяным покровом в условиях непродолжительного затопления паводковыми водами. В этой группе почв выделяют типы: аллювиальные дерновые кислые и аллювиальные дерновые насыщенные. Типы в зависимости от местоположения подразделяют на подтипы: слоистые примитивные, слоистые и собственно аллювиальные дерновые, которые могут быть кислыми или насыщенными. В таежной зоне встречаются аллювиальные дерновые оподзоленные, а в лесостепи и степи — аллювиальные дерновые насыщенные остепняющиеся почвы.

Аллювиальные дерновые слоистые примитивные почвы образуются на прирусловых валах и грядах. Они имеют отчетливый слоистый профиль, слаборазвитый гумусовый горизонт мощностью до 15 см (содержание гумуса менее 2 %), легкий гранулометрический состав, отличаются бесструктурностью.

Аллювиальные дерновые слоистые почвы развиты на пониженных участках прирусловой поймы. Их профиль состоит из следующих горизонтов: А д — А 1 — В — CD. А д — слабоуплотненная маломощная дернина, землистая. А 1 — гумусовый горизонт серого цвета, легкого гранулометрического состава, слоистый (песчаные, супесчаные и редко легкосуглинистые слои аллювия мощностью 1. 10см), со слабовыраженной комковатой структурой; переход постепенный. В — переходный горизонт, слоистый, без признаков иллювиального процесса, слабогумусированный. CD — аллювий различного гранулометрического состава, яснослоистый.

Собственно аллювиальные дерновые почвы занимают повышенные участки центральной поймы. Почвы характеризуются отсутствием или слабовыраженной слоистостью профиля, мощным (20. 30 см, иногда до 60 см) гумусовым горизонтом А 1 комковато-зернистой структуры, темно-серого цвета, бурым горизонтом В, чаще комковатой структуры, различного гранулометрического состава.

Аллювиальные дерновые кислые почвы имеют кислую реакцию (рН водн 6), полной насыщенностью основаниями (90 % емкости поглощения). Количество гумуса колеблется от 1. 2 % в примитивных почвах до 5. 10% в собственно аллювиальных дерновых почвах. В составе гумуса кислых почв проявляется незначительное преобладание гуминовых кислот над фульвокислотами.

Кислые почвы разделяют на роды: обычные и галечниковые. Среди насыщенных почв выделяют роды: обычные, солонцеватые, засоленные, слитые, галечниковые. На виды почвы подразделяют по мощности гумусового горизонта и по содержанию гумуса. По мощности гумусового горизонта почвы бывают маломощные укороченные (менее 20 см), маломощные (20. 40 см), среднемощные (40. 80 см), мощные (80. 120 см) и сверхмощные (более 120 см). По содержанию гумуса выделяют микрогумусные (менее 2 %), слабогумусные (2. 4 %), малогумусные (4. 7 %), среднегумусные (7. 9 %) и высокогумусные (более 9 %) почвы. Средне-мощные, мощные, сверхмощные почвы встречаются только среди насыщенных собственно дерновых почв.

Аллювиальные луговые почвы. Эти почвы распространены на тяжелом аллювии плоских равнинных участков, пологих склонов грив центральной поймы под влажной разнотравно-злаковой растительностью или влажными лесами. Увлажнение обусловлено паводковыми водами и близостью грунтовых вод (до 2 м).

Аллювиальные луговые почвы подразделяют на типы: кислые, насыщенные, карбонатные и пустынно-луговые. Переходное положение между луговыми и болотными почвами занимают аллювиальные лугово-болотные почвы пойм лесостепи, степи и сухо-степной зоны.

Аллювиальные луговые кислые почвы (рис., а) подразделяют на подтипы: слоистые примитивные, слоистые и собственно аллювиальные луговые кислые. Основные роды: обычные и ожелезненные. Эти почвы встречаются в поймах таежно-лесной зоны. Они имеют следующее морфологическое строение: А д — дернина мощностью до 5 см, буровато-темно-серая, плотная, пронизана корнями растений; А 1 -гумусовый горизонт мощностью от 10. 20 до 40. 50 см, темно-бурый или буровато-темно-серый, зернистый или комковато-зернистый, иногда слоистый, тяжелосуглинистый или глинистый, уплотненный, с ржаво-бурыми прожилками и пятнами; переход постепенный; B lg — переходный гумусовый горизонт буро-серого цвета, тяжелосуглинистый или глинистый, с редкими сизоватыми пятнами оглеения и ожелезнения, ореховато-зернистый; переход постепенный; B 2g — буроватый с сизыми пятнами или буровато-голубовато-сизый, чаще суглинистый, бесструктурный или ореховато-призматический, редко слоистый; CD g — слоистый оглеенный аллювий, иногда с прослойками торфа. В подтипе луговых слоистых примитивных почв профиль слоистый, с маломощным гумусовым горизонтом ( 5 %) почвы.

Аллювиальные луговые насыщенные почвы распространены в поймах лесостепной, степной и сухостепной зон, иногда в таежно-лесной зоне на карбонатных породах. В них выделяются подтипы: насыщенные слоистые примитивные, насыщенные слоистые, собственно аллювиальные луговые насыщенные, насыщенные темноцветные. В отличие от кислых луговых почв аллювиальные луговые насыщенные почвы имеют более слабое оглеение, в нижних горизонтах могут вскипать. У луговых насыщенных темноцветных почв профиль до 60 см и глубже, гумусированный, оглеенность в нижней части весьма слабая. Гумуса в этих почвах содержится до 10. 14 % при преобладании гуминовых кислот над фульвокислотами, которые связаны с кальцием. Почвы насыщены основаниями и имеют реакцию, близкую к нейтральной (рН

Источник