Общая геология

Глава 4. Атмосфера и гидросфера

Атмосфера представляет собой газовую оболочку Земли, а гидросфера — это прерывистая водная оболочка, состоящая из океанов, морей, озер, рек, болот, подземных вод, ледников и снежного покрова, расположенных на поверхности Земли. В нижней части атмосферы и в гидросфере располагается биосфера. Атмосфера и гидросфера ответственны за многие геологические экзогенные процессы.

Состав атмосферы. Воздух вблизи земной поверхности состоит (без водяного пара) из 78 % по объему (76 % по массе) азота и 21 % по объему (23 % по массе) кислорода. 1 % почти полностью представлен аргоном. Все другие составляющие сухого воздуха, а это гелий (Не), неон (Ne), метан (СН4), водород (Н2), оксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), радон (Rn), аммиак (NH3), озон (О3), содержатся в ничтожных количествах. Воздух может содержать также частицы, попадающие

в него при извержениях вулканов, лесных пожарах и за счет техногенной деятельности человека. Особенно опасны аэрозоли от окисления газов, содержащих серу, хлорфторуглероды. Хорошо известны кислотные дожди, возникающие за счет промышленной деятельности человека. Наибольшая концентрация твердых частиц и аэрозолей наблюдается в приземных слоях атмосферы и на высотах 14–25 км в так называемом слое Юнга. За последние 10 лет прозрачность атмосферы уменьшилась на 20 %.

Для человека чрезвычайно важно содержание кислорода в воздухе, нормальное среднее количество которого в приземной атмосфере составляет 20,8 %. 150 лет назад эта величина была равной 26 %, а в доисторическую эпоху — около 36 %. Минимальный предел содержания кислорода для человека равен 17 %. На космических станциях кислород поддерживается на уровне 33 %. В то же время в метро, в квартирах, в автобусах содержание кислорода составляет 20–20,4 %, тогда как в горах, в лесу, на море его концентрация возрастает до 21,6–21,8 %. Понятно поэтому, почему так легко дышится за городом, на природе. А в урбанизированном пространстве человек подвержен гипоксии, т. е. кислородному голоданию.

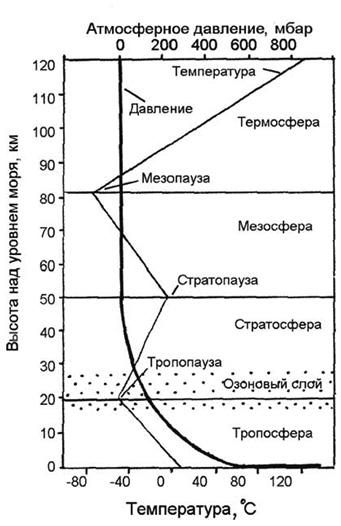

Атмосфера состоит из целого ряда сфер, выделяющихся на основании изменения температуры (рис. 4.1). Тропосфера — это нижний слой атмосферы до 10 км высотой с постоянным падением температуры примерно на 0,6 °С на 100 м высоты. На верхней границе тропосферы выделяется слой постоянных температур — тропопауза (1–2 км). Где-то на верхней границе тропопаузы и выше, на уровне около 20 км, располагается озоновый слой или, как его называют, «щит», состоящий из О3, который предохраняет все живое от губительного коротковолнового (длина волны менее 100 км) ультрафиолетового солнечного излучения.

Рис. 4.1. Строение атмосферы. На высоте 17–26 км

располагается озоновый слой (О3), задерживающий ультрафиолетовое излучение

Выше, до высот 50–55 км, располагается стратосфера , в которой наблюдается рост температур до верхней ее границы — стратопаузы , где температура почти такая же, как у поверхности Земли, что связано с поглощением солнечного излучения озоном. Водяной пар содержится в стратосфере в ничтожных количествах, но на высоте около 25 км присутствуют переохлажденные капельки воды, образующие тонкие перламутровые облака .

Над стратопаузой до высоты 80 км находится мезосфера , в которой температура снова понижается до –100 °С, и затем слой с давлением воздуха в 100 раз меньшим, чем у поверхности Земли, — мезопауза . В этих трех слоях заключено 99,5 % всей массы атмосферы, а на высоте 80 км давление уже в 10 тыс. раз меньше приземного.

Выше мезопаузы располагается термосфера , в которой температура снова резко повышается до 1200–1500 °С на высоте 250 км, а верхняя граница термосферы находится на уровне 800–1000 км, выше которого выделяется экзосфера, или сфера ускользания газов. Космические исследования показали, что еще до высот 20 тыс. км простирается так называемая земная корона , в которой на 1 см 3 приходится около 1000 частиц газа.

На высоте около 100 км начинается разделение газов и более легкие стремятся вверх, а более тяжелые — вниз, например доля аргона будет уже не 1 %, а менее 0,001 %. Здесь же происходит разделение молекул на составляющие их атомы.

Климат Земли определяется атмосферной циркуляцией, теплооборотом и влагооборотом, а также астрономическими факторами — наклоном оси вращения Земли к плоскости эклиптики, светимостью Солнца и т. д. Климат, присущий отдельно взятому региону, определяется рядом факторов: географической широтой, наличием морей и суши, рельефом, растительностью, ледовым покровом и др. От климата зависит характер выветривания и другие экзогенные геологические процессы.

Регулярные наблюдения за атмосферной циркуляцией до высоты 60 км производятся с искусственных спутников Земли. Многие системы ветров обусловлены термической конвекцией, т. е. перепадом температур. Однако эти ветры имеют небольшие горизонтальные размеры. Наиболее мощные конвективные ячейки в атмосфере расположены в Cеверном и Южном полушариях от экватора до 20–30° широты и называются циркуляцией Хэдли, вызывающей знаменитые ветры-пассаты. Севернее и южнее 30° широты известны ячейки циркуляции Ферелл , в которых воздух движется в противоположном направлении по сравнению с ячейками Хэдли. То есть в поясе широт 20–30° происходит опускание сухого верхнего слоя воздуха к земной поверхности, где развиты пустыни.

Гигантские вихри в атмосфере — циклоны вызваны потерей устойчивости атмосферного потока. Переход потенциальной и тепловой энергии атмосферы в кинетическую и обусловливает разгон воздушной массы, которая под действием силы Кориолиса отклоняет движение воздуха вправо в Северном полушарии и влево — в Южном. Циклоны и антициклоны в средних и высоких широтах перемещаются с запада на восток, что и определяет погоду.

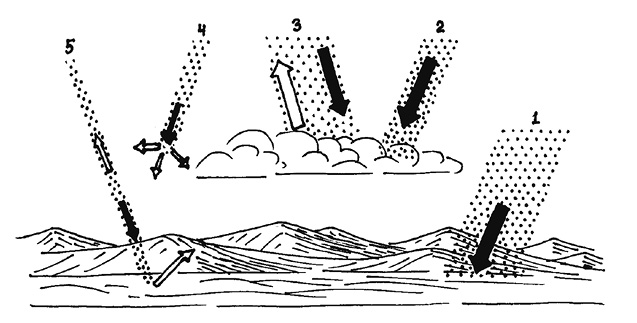

Вся энергия атмосферных процессов зависит от солнечной радиации, или излучения. Каждая единица земной поверхности получает от Солнца за 1 год тепла в 30 тыс. раз больше, чем поступает из земных недр. Солнечная радиация на 99 % представляет собой коротковолновую радиацию с длиной волн от 0,1 до 4 мкм и включает в себя видимый свет, ультрафиолетовую и инфракрасную радиацию. Нагреваемая земная поверхность излучает уже длинноволновую радиацию с длиной волн от 4 до 100 мкм. Атмосфера рассеивает солнечную радиацию, чему способствует облачный покров (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Солнечная радиация, поступающая на Землю.

1 — 47 % поглощается горными породами, почвой и водой на земной поверхности;

2 — 19 % поглощается атмосферой и облаками; 3 — 23 % отражается облаками;

4 — 8 % рассеивается атмосферой; 5 — 3 % отражается грунтами

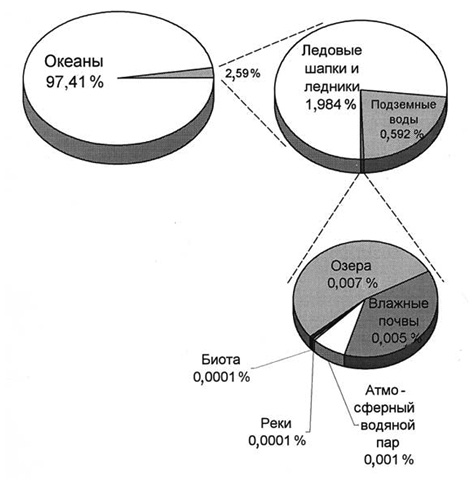

Гидросфера — это прерывистая оболочка Земли от распространения воды в атмосфере до нижней границы подземных вод. Водяной пар содержится в атмосфере от 0,2 % в высоких широтах до 4 % в тропическом экваториальном поясе и постоянно поступает в атмосферу при испарении воды с поверхности водоемов, почвы, а также от растительности (транспирация). Вода Мирового океана покрывает 71 % поверхности Земли (361 млн км 2 ), если сюда присоединить все остальные водоемы, то — 383 млн км 2 , с учетом зимнего снежного покрова — 443 млн км 2 , т. е. 83 % площади поверхности земного шара (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Распределение воды на Земле

Роль океанов заключается и в том, что их вода, будучи теплее, чем атмосфера, в среднем на 3 °С, непрерывно обогревает последнюю, имея запас тепла в 21 раз больше, чем в атмосфере. Между атмосферой и гидросферой все время осуществляется сбалансированный обмен теплом.

На Земле происходит постоянный и хорошо известный круговорот воды, включающий в себя океаническое и материковое звенья, которые связаны друг с другом, т. к. водяной пар переносится с океана на сушу и наоборот, а также поверхностным и подземным стоком с суши в океан. Водяной пар, переносимый с океана на сушу, составляет 47 км 3 , в то время как с поверхности Мирового океана ежегодно испаряется 505 тыс. км 3 воды, а возвращается атмосферными осадками 458 тыс. км 3 . На поверхность суши ежегодно выпадает 119 тыс. км 3 осадков. Поверхностный сток суши составляет 44,7 тыс. км 3 /год, а подземный — 2,2 тыс. км 3 /год, из них водный сток рек — 41,7 тыс. км 3 /год, а ледниковый сток — 3 тыс. км 3 /год. Естественно, что ледниковый сток Антарктиды больше всего. Атмосферные осадки в каждом конкретном районе суши складываются из влаги, испарившейся в этом районе, и влаги, привнесенной извне.

Источник

Характеристика основных оболочек земли. Земные сферы

1. Основные оболочки земли

3. Геотермический режим земли

Список использованных источников

Введение

Геология — наука о строении и истории развития Земли. Основные объекты исследований — горные породы, в которых запечатлена геологическая летопись Земли, а также современные физические процессы и механизмы, действующие как на ее поверхности, так и в недрах, изучение которых позволяет понять, каким образом происходило развитие нашей планеты в прошлом.

Земля постоянно изменяется. Некоторые изменения происходят внезапно и весьма бурно (например, вулканические извержения, землетрясения или крупные наводнения), но чаще всего — медленно (за столетие сносится или накапливается слой осадков мощностью не более 30 см). Такие перемены не заметны на протяжении жизни одного человека, но накоплены некоторые сведения об изменениях за продолжительный срок, а при помощи регулярных точных измерений фиксируются даже незначительные движения земной коры.

История Земли началась одновременно с развитием Солнечной системы примерно 4,6 млрд. лет назад. Однако для геологической летописи характерны фрагментарность и неполнота, т.к. многие древние породы были разрушены или перекрыты более молодыми осадками. Пробелы должны восполняться посредством корреляции с событиями, происходившими в других местах и о которых имеется больше данных, а также методом аналогий и выдвижением гипотез. Относительный возраст пород определяется на основании комплексов содержащихся в них ископаемых остатков, а отложений, в которых такие остатки отсутствуют, — по взаимному расположению тех и других. Кроме того, абсолютный возраст почти всех пород может быть установлен геохимическими методами.

В настоящей работе рассмотрены основные оболочки земли, ее состав и физическое строение.

1. Основные оболочки земли

Земля имеет 6 оболочек: атмосферу, гидросферу, биосферу, литосферу, пиросферу и центросферу .

Атмосфера — внешняя газовая оболочка Земли. Ее нижняя граница проходит по литосфере и гидросфере, а верхняя — на высоте 1000 км. В атмосфере различают тропосферу (двигающийся слой), стратосферу (слой над тропосферой) и ионосферу (верхний слой).

Средняя высота тропосферы — 10 км. Ее масса составляет 75% всей массы атмосферы. Воздух тропосферы перемещается как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Над тропосферой на 80 км поднимается стратосфера. Ее воздух, перемещающийся лишь в горизонтальном направлении, образует слои.

Еще выше простирается ионосфера, получившая свое название в связи с тем, что ее воздух постоянно ионизируется под воздействием ультрафиолетовых и космических лучей.

Гидросфера занимает 71% поверхности Земли. Ее средняя соленость составляет 35 г/л. Температура океанической поверхности — от 3 до 32°С, плотность — около 1. Солнечный свет проникает на глубину 200 м, а ультрафиолетовые лучи — на глубину до 800 м.

Биосфера, или сфера жизни, сливается с атмосферой, гидросферой и литосферой. Ее верхняя граница достигает верхних слоев тропосферы, нижняя — проходит по дну океанских впадин. Биосфера подразделяется на сферу растений (свыше 500 000 видов) и сферу животных (свыше 1 000 000 видов).

Литосфера — каменная оболочка Земли — толщиной от 40 до 100 км. Она включает материки, острова и дно океанов. Средняя высота материков над уровнем океана: Антарктиды — 2200 м, Азии — 960 м, Африки — 750 м, Северной Америки — 720 м, Южной Америки — 590 м, Европы — 340 м, Австралии — 340 м.

Под литосферой расположена пиросфера — огненная оболочка Земли. Ее температура повышается примерно на 1°С на каждые 33 м глубины. Породы на значительных глубинах вследствие высоких температур и большого давления, вероятно, находятся в расплавленном состоянии.

Центросфера, или ядро Земли, расположена на глубине 1800 км. По мнению большинства ученых, она состоит из железа и никеля. Давление здесь достигает 300000000000 Па (3000000 атмосфер), температура — нескольких тысяч градусов. В каком состоянии находится ядро, пока неизвестно.

Огненная сфера Земли продолжает охлаждаться. Твердая оболочкой утолщается, огненная — сгущается. В свое время это привело к формированию твердых каменных глыб — материков. Однако влияние огненной сферы на жизнь планеты Земля все еще очень велико. Неоднократно менялись очертания материков и океанов, климат, состав атмосферы.

Экзогенные и эндогенные процессы беспрерывно изменяют твердую поверхность нашей планеты, что, в свою очередь, активно влияет на биосферу Земли.

2. Состав и физическое строение земли

Геофизические данные и результаты изучения глубинных включений свидетельствуют о том, что наша планета состоит из нескольких оболочек с различными физическими свойствами, изменение которых отражает как смену химического состава вещества с глубиной, так и изменение его агрегатного состояния как функции давления.

Самая верхняя оболочка Земли — земная кора — под континентами имеет среднюю толщину около 40 км (25-70 км), а под океанами — всего 5-10 км (без слоя воды, составляющего в среднем 4,5 км). За нижнюю кромку земной коры принимается поверхность Мохоровичича — сейсмический раздел, на котором скачкообразно увеличивается скорость распространения продольных упругих волн с глубиной от 6,5-7,5 до 8-9 км/с, что соответствует увеличению плотности вещества от 2,8-3,0 до 3,3 г/см3 .

От поверхности Мохоровичича до глубины 2900 км простирается мантия Земли; верхняя наименее плотная зона толщиной 400 км выделяется как верхняя мантия. Интервал от 2900 до 5150 км занят внешним ядром, а от этого уровня до центра Земли, т.е. от 5150 до 6371 км, находится внутреннее ядро.

Земное ядро интересовало ученых с момента его открытия в 1936 году. Получить его изображение было чрезвычайно трудно из-за относительно малого числа сейсмических волн, достигавших его и возвращавшихся к поверхности. Кроме того, экстремальные температуры и давления ядра долгое время трудно было воспроизвести в лаборатории. Новые исследования способны обеспечить более детальную картину центра нашей планеты. Земное ядро разделяется на 2 отдельные области: жидкую (внешнее ядро) и твердую (внутреннее), переход между которыми лежит на глубине 5 156 км.

Железо — единственный элемент, который близко соответствует сейсмическим свойствам земного ядра и достаточно обильно распространен во Вселенной, чтобы представить в ядре планеты приблизительно 35% ее массы. По современным данным, внешнее ядро представляет собой вращающиеся потоки расплавленного железа и никеля, хорошо проводящие электричество. Именно с ним связывают происхождение земного магнитного поля, считая, что, подобно гигантскому генератору, электрические токи, текущие в жидком ядре, создают глобальное магнитное поле. Слой мантии, находящийся в непосредственном соприкосновении с внешним ядром, испытывает его влияние, поскольку температуры в ядре выше, чем в мантии. Местами этот слой порождает огромные, направленные к поверхности Земли тепломассопотоки — плюмы.

Внутреннее твердое ядро не связано с мантией. Полагают, что его твердое состояние, несмотря на высокую температуру, обеспечивается гигантским давлением в центре Земли. Высказываются предположения о том, что в ядре помимо железоникелевых сплавов должны присутствовать и более легкие элементы, такие как кремний и сера, а возможно, кремний и кислород. Вопрос о состоянии ядра Земли до сих пор остается дискуссионным. По мере удаления от поверхности увеличивается сжатие, которому подвергается вещество. Расчеты показывают, что в земном ядре давление может достигать 3 млн. атм. При этом многие вещества как бы металлизируются — переходят в металлическое состояние. Существовала даже гипотеза, что ядро Земли состоит из металлического водорода .

Внешнее ядро также является металлическим (существенно железным), но в отличие от внутреннего ядра металл находится здесь в жидком состоянии и не пропускает поперечные упругие волны. Конвективные течения в металлическом внешнем ядре являются причиной формирования магнитного поля Земли.

Мантия Земли состоит из силикатов: соединений кремния и кислорода с Mg, Fe, Ca. В верхней мантии преобладают перидотиты — горные породы, состоящие преимущественно из двух минералов: оливина (Fe,Mg) 2SiO4 и пироксена (Ca, Na) (Fe,Mg,Al) (Si,Al) 2O6. Эти породы содержат относительно мало (

Источник