Основные сферы планеты Земля: литосфера, гидросфера, биосфера и атмосфера

Земля – 3-я планета от Солнца, расположенная между Венерой и Марсом. Она является самой плотной планетой Солнечной системы, крупнейшей из четырех планет земной группы и единственным астрономическим объектом, который, как известно, содержит жизнь. Согласно радиометрическому датированию и другим способам исследований, наша планета образовалась около 4,54 млрд лет назад. Земля гравитационно взаимодействует с другими объектами в космосе, особенно с Солнцем и Луной.

Земля состоит из четырех основных сфер или оболочек, которые зависят друг от друга и являются биологическими и физическими компонентами нашей планеты. Их научно называют биофизическими элементами, а именно гидросферой («гидро» для воды), биосферой («био» для живых существ), литосферой («лито» для суши или земной поверхности) и атмосферой («атмо» для воздуха). Эти основные сферы нашей планеты далее делятся на различные под-сферы.

Рассмотрим все четыре оболочки Земли более подробно, чтобы понять их функции и значение.

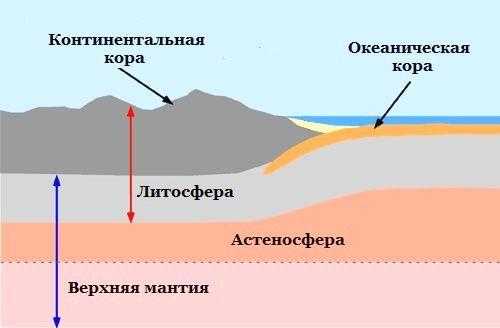

Литосфера – твердая оболочка Земли

Литосфера, иногда называемая геосферой, относится ко всем горным породам Земли. Она включает земную кору и верхнюю часть мантии. Выше, литосфера ограничена атмосферой, а ниже – астеносферой (слоем в верхней мантии Земли). Валуны горы Эверест, песок на пляжах Майами и лава, извергающаяся с горы Килауэа на Гавайях, являются примерами компонентов литосферы.

Литосфера является самой твердой сферой нашей планеты. Ее фактическая толщина может варьироваться от примерно 40 км до 280 км. Литосфера заканчивается в момент, когда минералы земной коры становятся вязкими и жидкими. Точная глубина, при которой это происходит, зависит от химического состава горной породы, а также от температуры и давления.

Существует два типа литосферы: океаническая литосфера и континентальная литосфера. Океаническая связана с океанической корой и немного плотнее континентальной литосферы. Континентальная литосфера, связанная с континентальной корой, может быть намного толще, чем океаническая, простираясь на 200 км ниже поверхности Земли.

Наиболее известной особенностью, связанной с литосферой Земли, является тектоническая активность, которая описывает взаимодействие огромных плит литосферы, называемых тектоническими плитами.

Литосфера разделена на тектонические плиты, которые соединяются между собой как зазубренная головоломка. Эти плиты не имеют постоянного расположения; они медленно двигаются. Большая часть тектонической активности происходит на границах этих плит, где они могут сталкиваться, разрываться или пододвигаться друг под друга. Движение тектонических плит стало возможным благодаря тепловой энергии от мантийной части литосферы. Тепловая энергия делает твердую литосферу более эластичной.

Тектоническая активность отвечает за некоторые из самых драматических геологических событий Земли: землетрясения, вулканы, орогенез (горообразование) и глубокие океанические впадины, которые образовались в результате тектонической активности в литосфере.

Гидросфера – водная оболочка Земли

Гидросфера – водная оболочка, включающая всю воду на нашей планете. К ней относится вода, которая находится на поверхности планеты, под землей и в воздухе. Гидросфера планеты может быть жидкостью, паром или льдом.

На Земле жидкая вода существует на поверхности в виде океанов, озер и рек. Под землей она встречается в колодцах и водоносных горизонтах, а также как грунтовые воды. Водяной пар наиболее заметен в виде облаков и тумана.

Замерзшая часть гидросферы Земли состоит из льда: ледников, ледяных вершин и айсбергов, и имеет свое название – криосфера.

Вода проходит через гидросферу благодаря циклическому перемещению. Она накапливается в облаках, затем падает на Землю в виде дождя или снега. Эта вода собирается в реках, озерах и океанах. Затем она испаряется в атмосферу, чтобы снова начать цикл. Этот процесс называется гидрологическим циклом.

По оценкам ученых, на нашей планете есть более 1386 млн. км³ воды.

В океанах содержится более 97 % запасов воды на Земле. Остальная часть приходится на пресную воду, две трети которой находится в замерзшем состоянии в полярных регионах планеты и на снежных вершинах гор. Интересно отметить, что, хотя вода покрывает большую часть поверхности планеты, она составляет всего 0,023 % общей массы Земли.

Биосфера – живая оболочка Земли

Биосфера состоит из частей Земли, где существует жизнь. Она простирается от самых глубоких корневых систем деревьев, до глубоководных океанических желобов, от пышных тропических лесов до высоких горных вершин.

Поскольку жизнь существует на суше, в воздухе и в воде, биосфера перекрывает все эти сферы. Хотя биосфера имеет высоту около 20 километров, почти вся жизнь сосредоточена примерно от 500 м ниже поверхности океана до 6 км над уровнем моря.

Биосфера существует около 3,5 миллиардов лет. Самые ранние жизненные формы биосферы, называемые прокариотами, выживали без кислорода. Древние прокариоты включали одноклеточные организмы, такие как бактерии и археи.

Биосферу иногда считают одной большой экосистемой – сложным сообществом живых и неживых компонентов, функционирующих как единое целое. Однако чаще всего биосфера описывается как совокупность множества экологических систем.

Атмосфера – воздушная оболочка Земли

Атмосфера – это совокупность газов, окружающих нашу планету, удерживаемых на месте земной гравитацией. Большая часть нашей атмосферы находится вблизи земной поверхности, где она наиболее плотная. Воздух Земли на 79 % состоит из азота и чуть менее 21 % – из кислорода, а также аргона, двуокиси углерода и других газов. Водяной пар и пыль также являются частью атмосферы Земли. Другие планеты и Луна обладают очень разными атмосферами, а некоторые вообще не имеют таковой. В космосе нет атмосферы.

Атмосфера настолько распространена, что она почти незаметна, но ее вес равен слою воды глубиной более 10 метров, которая покрывает всю нашу планету. Нижние 30 километров атмосферы содержат около 98 % всей ее массы.

Ученые утверждают, что многие из газов в нашей атмосфере были выброшены в воздух ранними вулканами. В то время вокруг Земли было мало или вообще не было свободного кислорода. Свободный кислород состоит из молекул кислорода, не связанных с другим элементом, таким как углерод (с образованием углекислого газа) или водород (с образованием воды).

Свободный кислород, возможно, был выделен в атмосферу примитивными организмами, вероятно бактериями, во время фотосинтеза. Позднее более сложные формы растительной жизни добавили больше кислорода в атмосферу. Кислороду в сегодняшней атмосфере, вероятно, потребовалось миллионы лет чтобы накопиться.

Атмосфера действует как гигантский фильтр, поглощая большую часть ультрафиолетового излучения и позволяя проникать солнечным лучам. Ультрафиолетовое излучение вредно для живых существ, и может вызвать ожоги. Тем не менее солнечная энергия необходима для всей жизни на Земле.

Атмосфера Земли имеет слоистую структуру. От поверхности планеты к небу идут следующие слои: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера. Другой слой, называемый ионосферой, простирается от мезосферы до экзосферы. Вне экзосферы находится космос. Границы между атмосферными слоями четко не определены и изменяются в зависимости от широты и времени года.

Взаимосвязь оболочек Земли

Все четыре сферы могут присутствовать в одном месте. Например, кусок почвы будет содержать минералы из литосферы. Кроме того, будут присутствовать элементы гидросферы, представляющие собой влагу в почве, биосферы как насекомых и растений и даже атмосферы в виде почвенного воздуха.

Все сферы взаимосвязаны и зависят друг от друга, как единый организм. Изменения в одной сфере приведут к изменениям в другой. Поэтому все, что мы делаем на нашей планете, влияет на другие процессы в ее пределах (даже если мы не можем этого увидеть своими глазами).

Для людей, занимающихся проблемами окружающей среды, очень важно понимать взаимосвязь всех оболочек Земли.

Источник

Биосфера и ее эволюция, атмосфера, почва и вода

Реферат на тему:

«Биосфера и ее эволюция, атмосфера, почва и вода»

БИОСФЕРА И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ

Выдающийся русский ученый Владимир Иванович Вернадский, один из создателей современного взгляда на биосферу, определил ее как наружную оболочку Земли, область распространения жизни. Биосфера включает в себя:

— живое вещество, то есть совокупность всех живых организмов (растения, животные, грибы, микроорганизмы);

— биогенное вещество, то есть органо-минеральные или органические продукты, созданные живым веществом (торф, каменный уголь, нефть);

— биокосное вещество, созданное живыми организмами вместе с неживой (косной) природой (водой, атмосферой, горными породами), — почвенный покров.

Все компоненты биосферы тесно взаимодействуют между собой, составляя целостную, сложно организованную систему, развивающуюся по своим внутренним законам и под действием внешних сил, в том числе космических (солнечного излучения, гравитационных и магнитных полей Солнца, Луны и других небесных тел).

По современным представлениям, развитие безжизненной геосферы, то есть оболочки, образованной веществом Земли, происходило на ранних стадиях существования нашей планеты миллиарды лет назад. Изменения облика Земли были связаны с геологическими процессами, происходившими в земной коре, на поверхности и в глубинных слоях планеты, и проявлялись в извержениях вулканов, землетрясениях, подвижках земной коры, горообразовании. Такие процессы происходят и сейчас на безжизненных планетах Солнечной системы, например на Марсе, Венере, Луне.

С возникновением жизни (саморазвивающихся устойчивых органических форм) сначала медленно и слабо, затем все быстрее и заметнее стало проявляться влияние живой материи на геологические процессы Земли.

Деятельность живого вещества, проникшего во все уголки планеты, привела к возникновению нового образования — биосферы, тесно взаимосвязанной единой системы геологических и биологических тел и процессов преобразования энергии и вещества. Размеры преобразований, осуществляемых живой материей, достигли планетарных масштабов, существенно видоизменив облик и эволюцию Земли.

Так, например, в результате процесса фотосинтеза (деятельности зеленых растений) образовался современный газовый состав атмосферы, в которой появился кислород. В свою очередь, на активность фотосинтеза существенно влияет концентрация углекислого газа в атмосфере, наличие влаги и тепла.

Почва является целиком результатом деятельности живого вещества в косной (неживой) среде. Решающая роль в этом процессе принадлежит климату, рельефу, деятельности микроорганизмов и растений, материнским породам.

Биосфера, возникнув и сформировавшись 1— 2 млрд лет назад (к этому времени относятся первые обнаруженные остатки живых организмов), находится в постоянном динамическом равновесии и развитии.

Еще на ранних этапах эволюции живое вещество распространилось по безжизненным пространствам планеты, занимая все потенциально доступные для жизни места, изменяя их и превращая в места обитания. И уже в древние времена различные жизненные формы и виды растений, животных, микроорганизмов, грибов заняли всю планету. Живое органическое вещество можно найти и в глубинах океана, и на вершинах самых высоких гор, и в вечных снегах Арктики, и в горячих водных источниках вулканических районов. Такую способность к распространению живого вещества В. И. Вернадский назвал «всюдностью жизни».

Эволюция биосферы шла по пути усложнения структуры биологических сообществ, умножения числа видов и совершенствования их приспособленности. Это сопровождалось увеличением эффективности преобразования энергии и вещества биологическими системами: организмами, популяциями, сообществами.

Вершиной эволюции живого на Земле явился человек, который как биологический вид на основе многочисленных эволюционных изменений приобрел не только сознание, но и способность изготавливать и использовать в своей жизни орудия труда.

Посредством орудий человечество стало создавать фактически искусственную среду своего обитания (поселения, жилища, одежду, продукты питания, машины и многое другое). С этих

пор эволюция биосферы вступила в новую фазу, где мощной природной движущей силой стал антропогенный (то есть человеческий) фактор.

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОСФЕРУ

Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источник ресурсов, однако в течение очень длительного времени его деятельность не оказывала заметного влияния на биосферу. Лишь в конце прошлого столетия изменения биосферы под влиянием хозяйственной деятельности обратили на себя внимание ученых. В первой половине нынешнего века эти изменения нарастали и в настоящее время лавиной обрушились на человеческую цивилизацию. Стремясь к улучшению условий своей жизни, человек постоянно наращивает темпы материального производства, не задумываясь о последствиях. При таком подходе большая часть взятых от природы ресурсов возвращается ей в виде отходов, часто ядовитых или непригодных для утилизации. Это создает угрозу существованию и биосферы, и самого человека.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Глобальные процессы образования и движения живого вещества в биосфере связаны и сопровождаются биологическими круговоротами огромных масс вещества и энергии. В отличие от чисто геологических процессов эти круговороты с участием живого вещества имеют значительно более высокую интенсивность, скорость и количество веществ, вовлеченных в циклическое движение.

Строительство и эксплуатация промышленных предприятий, добыча полезных ископаемых привели к серьезным нарушениям природных ландшафтов, загрязнению почвы, воды, воздуха различными отходами.

Настоящие сдвиги в биосферных процессах начались в XX в. в результате очередной промышленной революции. Бурное развитие энергетики, машиностроения, химии, транспорта привело к тому, что человеческая деятельность стала сравнима по масштабам с естественными энергетическими и материальными процессами, происходящими в биосфере. Интенсивность потребления человечеством энергии и материальных ресурсов растет пропорционально численности населения и даже опережает его прирост.

Предупреждая о возможных последствиях расширяющегося вторжения человека в природу, еще полвека назад академик В. И. Вернадский писал: «Человек становится геологической силой, способной изменить лик Земли». Это предупреждение пророчески оправдалось. Последствия антропогенной деятельности проявляются в истощении природных ресурсов, загрязнении биосферы отходами производства, разрушении природных экосистем, изменении структуры поверхности Земли, изменении климата. Антропогенные воздействия приводят к нарушению практически всех природных биогеохимических циклов.

Появление в природной среде новых компонентов, вызванное деятельностью человека или какими-либо грандиозными природными явлениями (например, вулканической деятельностью), называют экологическим загрязнением, характеризующимся наличием в окружающей среде вредных веществ, нарушающих функционирование экологических систем или их отдельных элементов и снижающих качество среды для жизни человека или ведения его хозяйственной деятельности. К загрязнителям относятся и все тела, вещества, явления, процессы, которые в данном месте, но не в то время и не в том количестве, какое естественно для природы, появляются в окружающей среде и могут выводить ее системы из состояния равновесия.

Различают природные и антропогенные загрязнения. Природные загрязнения возникают в результате естественных причин: извержений вулканов, землетрясений, катастрофических наводнений и пожаров. Антропогенные загрязнения — результат деятельности человека.

Каждый загрязнитель оказывает определенное отрицательное воздействие на природу, поэтому их поступление в окружающую среду должно строго контролироваться. Законодательство устанавливает для каждого загрязняющего вещества предельно допустимый сброс (ПДС) и предельно допустимую его концентрацию (ПДК) в природной среде.

Предельно допустимый сброс (ПДС) — это масса загрязняющего вещества, выбрасываемого отдельным источником за единицу времени; превышение ПДС приводит к неблагоприятным последствиям в окружающей среде и может быть опасным для здоровья человека.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) понимается как количество вредного вещества в окружающей среде, которое не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека или его потомство при постоянном или временном контакте с ним. В настоящее время при определении ПДК учитываются не только степень влияния загрязнителей на здоровье человека, но и воздействие их на животных, растения, грибы, микроорганизмы, а также на природное сообщество в целом.

Специальные службы мониторинга (наблюдения) окружающей среды осуществляют контроль за соблюдением установленных нормативов ПДС и ПДК вредных веществ. Такие службы созданы во всех районах страны. Особенно важна их роль в крупных городах, вблизи химических производств, атомных электростанций и других промышленных объектов. Службы мониторинга имеют право применять предусмотренные законом меры, вплоть до приостановки производства и любых работ, если нарушаются нормы охраны окружающей среды.

Быстрый рост потребностей в топливе, металлах, минеральном сырье и их добыча ведут к истощению этих ресурсов.

Экологический принцип пределов состоит в том, что: ресурсы ограничены и не должны расходоваться впустую; нельзя бесконечно открывать новые ресурсы.

Биосфера Земли способна к саморегуляции, она может выдержать и исправить результаты неразумного вмешательства человека. Но всему есть предел. Сегодня мы достигли этого предела и стоим на краю экологической пропасти.

Такова далеко не полная картина современной экологической ситуации на нашей планете. Даже отдельные успехи природоохранной деятельности не могут заметным образом изменить общий ход процесса пагубного влияния цивилизации на состояние биосферы.

АТМОСФЕРА — ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА БИОСФЕРЫ

Масса атмосферы нашей планеты ничтожна — всего лишь одна миллионная часть массы Земли. Однако ее роль в природных процессах биосферы огромна. Наличие вокруг земного шара атмосферы определяет общий тепловой режим поверхности нашей планеты, защищает ее от вредного космического и ультрафиолетового излучения. Циркуляция атмосферы оказывает влияние на местные климатические условия, а через них на режим рек, почвенно-растительный покров и на процессы рельефообразования.

Современный газовый состав атмосферы — результат длительного исторического развития земного шара.

Наибольшее значение для различных экосистем имеют три газа, входящие в состав атмосферы: кислород, углекислый газ и азот. Эти газы участвуют в основных биогеохимических круговоротах.

Кислород играет важнейшую роль в жизни большинства живых организмов на нашей планете. Он необходим всем для дыхания. Кислород не всегда входил в состав земной атмосферы. Он появился в результате жизнедеятельности фотосинтезирующих организмов (автотрофов). Под действием ультрафиолетовых лучей кислород превращался в озон. По мере накопления озона происходило образование озонового слоя в верхних слоях атмосферы. Озоновый слой в атмосфере, как экран, надежно защищает поверхность Земли от ультрафиолетовой радиации, гибельной для живых организмов.

Круговорот кислорода в биосфере необычайно сложен, так как с ним вступает в реакцию очень много органических и неорганических веществ, в том числе водород, соединяясь с которым кислород образует воду.

Углекислый газ (диоксид углерода) участвует в процессе фотосинтеза при образовании органических веществ. Именно благодаря этому процессу замыкается круговорот углерода в биосфере. Как и кислород, углерод входит в состав почв, растений, животных, участвует в многообразных механизмах круговорота веществ в природе.

Азот — незаменимый биогенный элемент, поскольку он входит в состав белков и нуклеиновых кислот. Атмосфера — неисчерпаемый резервуар азота, однако основная часть живых организмов не может непосредственно использовать этот азот: он должен быть предварительно связан в виде химических соединений.

Круговорот азота тесно связан с круговоротом углерода. Несмотря на то что круговорот азота сложнее, чем круговорот углерода, он, как правило, происходит быстрее.

Другие составные части воздуха не участвуют в биохимических круговоротах, но наличие большого количества загрязнителей в атмосфере может привести к серьезным нарушениям этих циклов.

Загрязнение атмосферы — различные негативные изменения в ее составе, связаны главным образом с изменением концентрации второстепенных компонентов воздуха.

Различают два главных источника загрязнения атмосферы: естественный и антропогенный. Естественный источник — это вулканы, пыльные бури, выветривание, лесные пожары, процессы разложения растений и животных. К основным антропогенным источникам загрязнения атмосферы относятся предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, различные машиностроительные предприятия,

Сегодня уже ясно, что любая человеческая деятельность, влияющая на физические свойства или химический состав атмосферы, может вызвать серьезные экологические нарушения среды, в том числе глобальные изменения климата на планете. Если человечество не сможет принять своевременные меры по защите атмосферы от загрязнений, то его ждут катастрофические последствия.

ПОЧВА — БИОКОСНАЯ СИСТЕМА

Почва — верхний слой суши, образовавшийся под влиянием растений, животных, микроорганизмов и климата из материнских горных пород, на которых он находится. Это важный и сложный компонент биосферы, тесно связанный с другими ее частями.

В почве сложным образом взаимодействуют следующие основные компоненты:

— минеральные частицы (песок, глина), вода, воздух;

— детрит — отмершее органическое вещество, остатки жизнедеятельности растений и животных;

— множество живых организмов от детритофагов до редуцентов, разлагающих детрит до гумуса.

Таким образом, почва — биокосная система, основанная на динамическом взаимодействии между минеральными компонентами, детритом, детритофагами и почвенными организмами.

Почва является как бы живым организмом, внутри которого протекают различные сложные процессы. Для того чтобы поддерживать почву в хорошем состоянии, необходимо знать природу обменных процессов всех ее составляющих.

Поверхностные слои почвы обычно содержат много остатков разнообразных организмов, разложение которых приводит к образованию гумуса. Количество гумуса определяет плодородие почвы.

Растения поглощают из почвы необходимые минеральные вещества, но после смерти и разложения растительных организмов изъятые элементы возвращаются в почву. Почвенные организмы постепенно перерабатывают все органические остатки. Таким образом, в естественных условиях происходит постоянный круговорот веществ в почве.

В искусственных агроценрзах такой круговорот нарушен, так как человек изымает значительную часть сельскохозяйственной продукции, используя ее для своих нужд. Из-за неучастия этой части продукции в круговороте почва становится бесплодной. Чтобы избежать этого и повысить плодородие почвы в искусственных агроценозах, человек вносит органические и минеральные удобрения.

В нормальных естественных условиях все процессы, происходящие в почве, находятся в равновесии. Но нередко его нарушает вмешательство человека. В результате развития его хозяйственной деятельности происходит загрязнение, изменение состава почвы и даже ее уничтожение.

Уничтожение лесов и естественного травянистого покрова, многократная распашка земли без соблюдения правил агротехники приводят к возникновению эрозии почвы — разрушению и смыву плодородного слоя водой и ветром.

Плодородие почвы считают возобновимым ресурсом, но время, необходимое для его восстановления, может исчисляться многими сотнями и даже тысячами лет. На земном шаре ежегодно теряются миллиарды тонн плодородного почвенного слоя, что превышает объем вновь образующихся почв. Поэтому эрозия в настоящее время стала всемирным злом.

Одним из последствий усиления производственной деятельности человека является интенсивное загрязнение почвенного покрова. В роли основных загрязнителей почв выступают металлы и их соединения, радиоактивные элементы, а также удобрения и ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве.

Загрязнение почвы приводит к нарушению круговорота веществ в биосфере. Кроме того, вредные вещества включаются в экологические пищевые цепи, переходят из почвы и воды в растения, затем в животных, а в конечном итоге попадают с пищей в организм человека.

ВОДА — ОСНОВА ЖИЗНЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В БИОСФЕРЕ

Это самое распространенное неорганическое вещество на нашей планете. Вода обеспечивает жизнь всем организмам, она — единственный источник кислорода в главном жизненном процессе на Земле — фотосинтезе. Вода присутствует во всей биосфере: не только в водоемах, но и в воздухе, и в почве, и во всех живых существах. Последние содержат до 80—90% воды в своей биомассе. Потеря 10—20% воды живыми организмами приводит к их гибели.

Большая часть воды сосредоточена в морях и океанах. На пресные воды приходится всего 2%. Большая часть пресных вод (85%) сосредоточена во льдах полярных зон и ледников. Возобновление пресных вод происходит в результате круговорота воды.

С появлением жизни на Земле круговорот воды стал относительно сложным, так как к простому явлению физического испарения (превращения воды в пар) добавились более сложные процессы, связанные с жизнедеятельностью живых организмов. Один из основных путей круговорота воды — транспирация, то есть биологическое испарение, которое осуществляется растениями, поддерживая их жизнедеятельность. К тому же роль человека по мере его развития становится все более значительной в этом круговороте.

Загрязнение природных вод — это снижение в водоемах их биосферных функций и экономического значения в результате поступления в них вредных веществ.

Основные загрязнители воды — нефть и нефтепродукты. Из других загрязнителей наиболее опасны ртуть, свинец и их соединения. Кроме них загрязняют воду другие металлы (цинк, медь, хром, олово, марганец), а также радиоактивные элементы, ядохимикаты, поступающие с сельскохозяйственных полей, и стоки животноводческих ферм.

Человечество потребляет на свои нужды огромное количество пресной воды. Уже в настоящее время недостаток пресной воды испытывают не только территории, которые природа обделила водными ресурсами, но и многие регионы, еще недавно считавшиеся благополучными в этом отношении. В настоящее время потребность в пресной воде не удовлетворяется у 20% городского и 75% сельского населения планеты.

Ограниченные запасы пресной воды еще больше сокращаются из-за их загрязнения. Главную опасность представляют сточные воды (промышленные, сельскохозяйственные и бытовые), поскольку значительная часть использованной воды возвращается в водные бассейны в виде сточных вод.

Источник