Автоморфные почвы

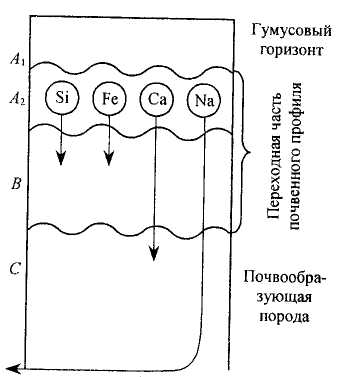

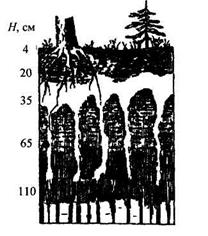

Формирование таких почв происходит в условиях хорошо дренируемых водоразделов, с относительно глубоким положением грунтовых вод в этих условиях токи атмосферной влаги систематически и закономерно перемещают химические элементы сверху вниз. Режим почвенной влаги в этих условиях может быть как промывным, так и непромывным. Для почвенного профиля этого типа характерны следующие основные генетические горизонты (рис. 6.1). В перегнойно-аккумулятивной части профиля, обозначаемой обычно буквой А, совершается преобразование отмершего органического вещества и происходит систематическое накопление почвенного перегноя. Одновременно имеет место аккумуляция зольных элементов, необходимых для нормального питания растений.

В перегнойно-аккумулятивной части профиля преобладают процессы накопления; однако часть химических элементов в виде подвижных как органических, так и неорганических соединений выносится за пределы гумусового горизонта А1. Цвет аккумулятивной части профиля более или менее темный в зависимости от содержания органических соединений, а его мощность меняется в различных почвах от нескольких сантиметров до метра.

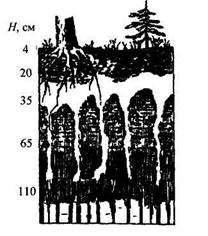

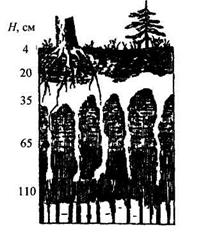

Рис. 6.1. Схема формирования генетических горизонтов профиля автоморфных почв

На поверхности почвы часто накапливаются слабо измененные растительные остатки, образуя лесную подстилку или степной войлок, которые обозначаются A0, или торфяной горизонт АТ.

В переходной части профиля происходит постепенный переход от гумусового горизонта к почвообразующей породе. Для этой части профиля характерны различные, часто противоположно направленные процессы.

Явления вымывания характерны для верхнего горизонта переходной части профиля. В некоторых почвах они выражены необычайно сильно (например, в подзолистых почвах). В этом случае обособляется самостоятельный горизонт вымывания, откуда вынесены все более или менее подвижные соединения.

В результате действия слабокислых растворов выносятся менее растворимые соли (сульфаты кальция, карбонаты). В случае сильнокислых почв (рН почвенного раствора около 5 и ниже) за пределы горизонта вымывания выносятся также оксиды железа и марганца. Кроме того, в результате движения гравитационных вод перемещаются тонкодисперсные частицы. Вследствие этого горизонт вымывания приобретает белесую окраску, напоминающую цвет золы, и резко выделяется на почвенном профиле (рис. 6.2). Горизонт вымывания принято обозначать символом А2.

В нижней половине переходной части профиля преобладают явления вмывания химических элементов и мелких частиц, которые были вымыты из верхней части почвенной толщи. Глубина перемещения частиц и соединений в разных условиях существенно различны, но более растворимые соединения мигрируют глубже, чем менее растворимые.

|  |

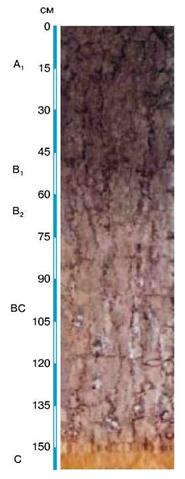

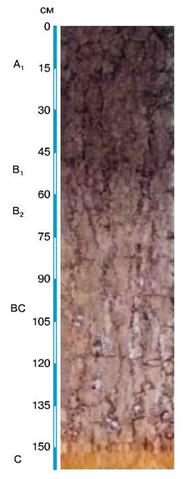

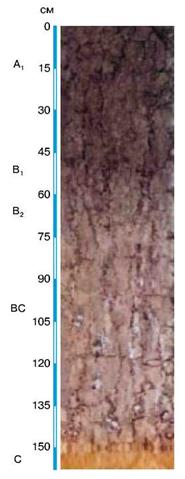

| Рис. 6.2. а. Строение профиля дерново-подзолистой почвы. А0 — подстилка, А1 — гумусово-аккумуля-тивный горизонт, Е — осветленный элювиальный (отмытый) горизонт, В — горизонт вмывания (иллювиальный) С-материнская порода | Рис. 6.2. б Строение профиля чернозема. А1 — гумусо-во-аккумулятивный, В1 — переходный, В2 — горизонт гумусовых затеков, ВС — переходный, С — материнская порода |

|

Горизонт вмывания (иллювиальный) четко выделяется в почвенном профиле более темной окраской и большей плотностью. Он обозначается символом В. Этот же символ присваивается всему переходному горизонту в тех почвах, в которых горизонты вымывания и иллювиальный не выделяются.

Ниже переходной части профиля залегает почвообразующая порода. Следует отметить, что верхняя часть горизонта (его символ С) несет следы почвообразования в виде соединений, привнесенных сюда из верхней части почвенного профиля.

В том случае, когда почвообразующая порода имеет небольшую мощность и в обнажении или в шурфе вскрывается порода, подстилающая почвообразующую, то ее называют почвоподстилающей и обозначают символом D.

Источник

Автоморфные почвы.

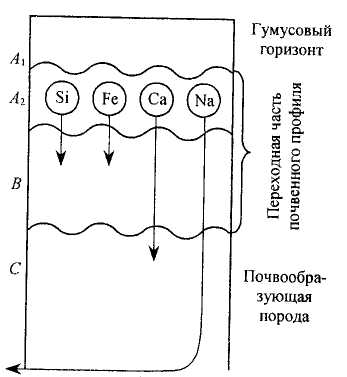

Формирование таких почв происходит в условиях хорошо дренируемых водоразделов, с относительно глубоким положением грунтовых вод в этих условиях токи атмосферной влаги систематически и закономерно перемещают химические элементы сверху вниз. Режим почвенной влаги в этих условиях может быть как промывным, так и непромывным. Для почвенного профиля этого типа характерны следующие основные генетические горизонты (рис. 7.1). В перегнойно-аккумулятивной части профиля, обозначаемой обычно буквой А, совершается преобразование отмершего органического вещества и происходит систематическое накопление почвенного перегноя. Одновременно имеет место аккумуляция зольных элементов, необходимых для нормального питания растений.

В перегнойно-аккумулятивной части профиля преобладают процессы накопления; однако часть химических элементов в виде подвижных как органических, так и неорганических соединений выносится за пределы гумусового горизонта А1. Цвет аккумулятивной части профиля более или менее темный в зависимости от содержания органических соединений, а его мощность меняется в различных почвах от нескольких сантиметров до метра.

Рис. 6.1. Схема формирования генетических горизонтов профиля автоморфных почв

На поверхности почвы часто накапливаются слабо измененные растительные остатки, образуя лесную подстилку или степной войлок, которые обозначаются A0, или торфяной горизонт АТ.

В переходной части профиля происходит постепенный переход от гумусового горизонта к почвообразующей породе. Для этой части профиля характерны различные, часто противоположно направленные процессы.

Явления вымывания характерны для верхнего горизонта переходной части профиля. В некоторых почвах они выражены необычайно сильно (например, в подзолистых почвах). В этом случае обособляется самостоятельный горизонт вымывания, откуда вынесены все более или менее подвижные соединения.

В результате действия слабокислых растворов выносятся менее растворимые соли (сульфаты кальция, карбонаты). В случае сильнокислых почв (рН почвенного раствора около 5 и ниже) за пределы горизонта вымывания выносятся также оксиды железа и марганца. Кроме того, в результате движения гравитационных вод перемещаются тонкодисперсные частицы. Вследствие этого горизонт вымывания приобретает белесую окраску, напоминающую цвет золы, и резко выделяется на почвенном профиле (рис. 7.2). Горизонт вымывания принято обозначать символом А2.

В нижней половине переходной части профиля преобладают явления вмывания химических элементов и мелких частиц, которые были вымыты из верхней части почвенной толщи. Глубина перемещения частиц и соединений в разных условиях существенно различны, но более растворимые соединения мигрируют глубже, чем менее растворимые.

|  |

| Рис. 6.2. а. Строение профиля дерново-подзолистой почвы. А0 — подстилка, А1 — гумусово-аккумуля-тивный горизонт, Е — осветленный элювиальный (отмытый) горизонт, В — горизонт вмывания (иллювиальный) С-материнская порода | Рис. 6.2. б Строение профиля чернозема. А1 — гумусо-во-аккумулятивный, В1 — переходный, В2 — горизонт гумусовых затеков, ВС — переходный, С — материнская порода |

|

Горизонт вмывания (иллювиальный) четко выделяется в почвенном профиле более темной окраской и большей плотностью. Он обозначается символом В. Этот же символ присваивается всему переходному горизонту в тех почвах, в которых горизонты вымывания и иллювиальный не выделяются.

Ниже переходной части профиля залегает почвообразующая порода. Следует отметить, что верхняя часть горизонта (его символ С) несет следы почвообразования в виде соединений, привнесенных сюда из верхней части почвенного профиля.

В том случае, когда почвообразующая порода имеет небольшую мощность и в обнажении или в шурфе вскрывается порода, подстилающая почвообразующую, то ее называют почвоподстилающей и обозначают символом D.

Источник

Автоморфные почвы.

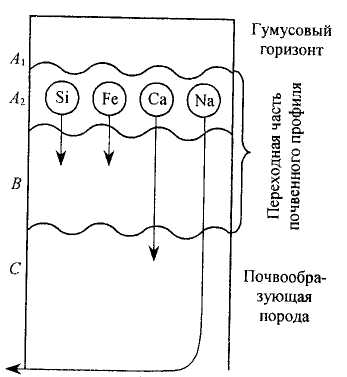

Формирование таких почв происходит в условиях хорошо дренируемых водоразделов, с относительно глубоким положением грунтовых вод в этих условиях токи атмосферной влаги систематически и закономерно перемещают химические элементы сверху вниз. Режим почвенной влаги в этих условиях может быть как промывным, так и непромывным. Для почвенного профиля этого типа характерны следующие основные генетические горизонты (рис. 6.1). В перегнойно-аккумулятивной части профиля, обозначаемой обычно буквой А, совершается преобразование отмершего органического вещества и происходит систематическое накопление почвенного перегноя. Одновременно имеет место аккумуляция зольных элементов, необходимых для нормального питания растений.

В перегнойно-аккумулятивной части профиля преобладают процессы накопления; однако часть химических элементов в виде подвижных как органических, так и неорганических соединений выносится за пределы гумусового горизонта А1. Цвет аккумулятивной части профиля более или менее темный в зависимости от содержания органических соединений, а его мощность меняется в различных почвах от нескольких сантиметров до метра.

Рис. 6.1. Схема формирования генетических горизонтов профиля автоморфных почв

На поверхности почвы часто накапливаются слабо измененные растительные остатки, образуя лесную подстилку или степной войлок, которые обозначаются A0, или торфяной горизонт АТ.

В переходной части профиля происходит постепенный переход от гумусового горизонта к почвообразующей породе. Для этой части профиля характерны различные, часто противоположно направленные процессы.

Явления вымывания характерны для верхнего горизонта переходной части профиля. В некоторых почвах они выражены необычайно сильно (например, в подзолистых почвах). В этом случае обособляется самостоятельный горизонт вымывания, откуда вынесены все более или менее подвижные соединения.

В результате действия слабокислых растворов выносятся менее растворимые соли (сульфаты кальция, карбонаты). В случае сильнокислых почв (рН почвенного раствора около 5 и ниже) за пределы горизонта вымывания выносятся также оксиды железа и марганца. Кроме того, в результате движения гравитационных вод перемещаются тонкодисперсные частицы. Вследствие этого горизонт вымывания приобретает белесую окраску, напоминающую цвет золы, и резко выделяется на почвенном профиле (рис. 6.2). Горизонт вымывания принято обозначать символом А2.

В нижней половине переходной части профиля преобладают явления вмывания химических элементов и мелких частиц, которые были вымыты из верхней части почвенной толщи. Глубина перемещения частиц и соединений в разных условиях существенно различны, но более растворимые соединения мигрируют глубже, чем менее растворимые.

|  |

| Рис. 6.2. а. Строение профиля дерново-подзолистой почвы. А0 — подстилка, А1 — гумусово-аккумуля-тивный горизонт, Е — осветленный элювиальный (отмытый) горизонт, В — горизонт вмывания (иллювиальный) С-материнская порода | Рис. 6.2. б Строение профиля чернозема. А1 — гумусо-во-аккумулятивный, В1 — переходный, В2 — горизонт гумусовых затеков, ВС — переходный, С — материнская порода |

|

Горизонт вмывания (иллювиальный) четко выделяется в почвенном профиле более темной окраской и большей плотностью. Он обозначается символом В. Этот же символ присваивается всему переходному горизонту в тех почвах, в которых горизонты вымывания и иллювиальный не выделяются.

Ниже переходной части профиля залегает почвообразующая порода. Следует отметить, что верхняя часть горизонта (его символ С) несет следы почвообразования в виде соединений, привнесенных сюда из верхней части почвенного профиля.

В том случае, когда почвообразующая порода имеет небольшую мощность и в обнажении или в шурфе вскрывается порода, подстилающая почвообразующую, то ее называют почвоподстилающей и обозначают символом D.

Источник

Почвы автоморфные

Толковый словарь по почвоведению. — М.: Наука . Под редакцией А.А. Роде . 1975 .

Смотреть что такое «Почвы автоморфные» в других словарях:

автоморфные почвы — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN automorphous soils … Справочник технического переводчика

Почвы литоморфные — (син.: п. литогенные) сравнительногеографический термин, которым некоторые авторы обозначают менее распространенные в данной почвенной зоне автоморфные п., отличие которых от более широко распространенных (“зональных”) автоморфных п., обусловлено … Толковый словарь по почвоведению

типы почв — Природные зоны, сменяющие друг друга от полюсов к экватору, различаются по типам почв. Полярная зона (зона арктических пустынь). Арктическая суша – это острова и узкие участки материковых побережий Азии и Северной Америки. Арктическая зона… … Географическая энциклопедия

солонцы — ов; мн. (ед. солонец, нца; м.). 1. только мн. Засоленные почвы, образующиеся из солончаков при понижении уровня грунтовых вод (по мере вымывания избытка солей из верхнего слоя солончаков). Гипсование солонцов. 2. Участок почвы с источником… … Энциклопедический словарь

Классификация почв СССР 1977 года — Классификация почв СССР была подготовлена в 1977 году на основе «Указаний по классификации и диагностике почв», выпущенных в 1967 году Почвенным институтом им. В. В. Докучаева (ВАСХНИЛ), одобрена Научно техническим Советом и Главным… … Википедия

Подтайга — Подтайга природная зона, располагающаяся на переходе от южной тайги к широколиственным лесам или лесостепи и характеризующаяся господством хвойно широколиственных[1], лиственничных, сосново мелколиственных[2] или мелколиственных … Википедия

Агроэкологическая группа земель — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/2 сентября 2012. Пока процесс обсужден … Википедия

Солончаки — Соляные насыпи на солонч … Википедия

Солончак — Соляные насыпи на солончаке Уюни, Боливия Солончак почва, характеризующаяся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений, за исключением галофитов (солерос, солянка, сведа,… … Википедия

солончаки — ов; мн. (ед. солончак, а; м.). 1. только мн. Почвы, насыщенные солями, образующиеся при выветривании горных пород в условиях сухого климата (в степных, полупустынных и пустынных зонах). 2. = Солонцы (2 зн.). ◁ Солончаковый, ая, ое. С ая почва. С… … Энциклопедический словарь

Источник