Автоморфные почвы.

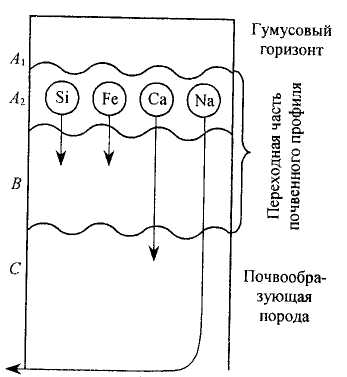

Формирование таких почв происходит в условиях хорошо дренируемых водоразделов, с относительно глубоким положением грунтовых вод в этих условиях токи атмосферной влаги систематически и закономерно перемещают химические элементы сверху вниз. Режим почвенной влаги в этих условиях может быть как промывным, так и непромывным. Для почвенного профиля этого типа характерны следующие основные генетические горизонты (рис. 6.1). В перегнойно-аккумулятивной части профиля, обозначаемой обычно буквой А, совершается преобразование отмершего органического вещества и происходит систематическое накопление почвенного перегноя. Одновременно имеет место аккумуляция зольных элементов, необходимых для нормального питания растений.

В перегнойно-аккумулятивной части профиля преобладают процессы накопления; однако часть химических элементов в виде подвижных как органических, так и неорганических соединений выносится за пределы гумусового горизонта А1. Цвет аккумулятивной части профиля более или менее темный в зависимости от содержания органических соединений, а его мощность меняется в различных почвах от нескольких сантиметров до метра.

Рис. 6.1. Схема формирования генетических горизонтов профиля автоморфных почв

На поверхности почвы часто накапливаются слабо измененные растительные остатки, образуя лесную подстилку или степной войлок, которые обозначаются A0, или торфяной горизонт АТ.

В переходной части профиля происходит постепенный переход от гумусового горизонта к почвообразующей породе. Для этой части профиля характерны различные, часто противоположно направленные процессы.

Явления вымывания характерны для верхнего горизонта переходной части профиля. В некоторых почвах они выражены необычайно сильно (например, в подзолистых почвах). В этом случае обособляется самостоятельный горизонт вымывания, откуда вынесены все более или менее подвижные соединения.

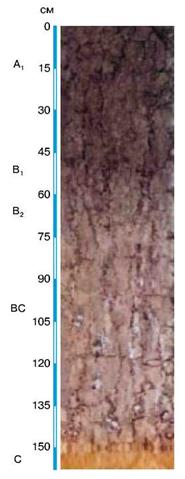

В результате действия слабокислых растворов выносятся менее растворимые соли (сульфаты кальция, карбонаты). В случае сильнокислых почв (рН почвенного раствора около 5 и ниже) за пределы горизонта вымывания выносятся также оксиды железа и марганца. Кроме того, в результате движения гравитационных вод перемещаются тонкодисперсные частицы. Вследствие этого горизонт вымывания приобретает белесую окраску, напоминающую цвет золы, и резко выделяется на почвенном профиле (рис. 6.2). Горизонт вымывания принято обозначать символом А2.

В нижней половине переходной части профиля преобладают явления вмывания химических элементов и мелких частиц, которые были вымыты из верхней части почвенной толщи. Глубина перемещения частиц и соединений в разных условиях существенно различны, но более растворимые соединения мигрируют глубже, чем менее растворимые.

|  |

| Рис. 6.2. а. Строение профиля дерново-подзолистой почвы. А0 — подстилка, А1 — гумусово-аккумуля-тивный горизонт, Е — осветленный элювиальный (отмытый) горизонт, В — горизонт вмывания (иллювиальный) С-материнская порода | Рис. 6.2. б Строение профиля чернозема. А1 — гумусо-во-аккумулятивный, В1 — переходный, В2 — горизонт гумусовых затеков, ВС — переходный, С — материнская порода |

|

Горизонт вмывания (иллювиальный) четко выделяется в почвенном профиле более темной окраской и большей плотностью. Он обозначается символом В. Этот же символ присваивается всему переходному горизонту в тех почвах, в которых горизонты вымывания и иллювиальный не выделяются.

Ниже переходной части профиля залегает почвообразующая порода. Следует отметить, что верхняя часть горизонта (его символ С) несет следы почвообразования в виде соединений, привнесенных сюда из верхней части почвенного профиля.

В том случае, когда почвообразующая порода имеет небольшую мощность и в обнажении или в шурфе вскрывается порода, подстилающая почвообразующую, то ее называют почвоподстилающей и обозначают символом D.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Автоморфные почвы

Автоморфные почвы — формируются на ровных поверхностях и склонах в условиях свободного стока поверхностных вод, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 6 м).[ . ]

Автоморфные почвы в таежно-лесной зоне образуются в условиях промывного водного режима, а в Восточной Сибири — и мерзлотного водного режима.[ . ]

Автоморфные почвы смешанных лесов развиваются в условиях хорошо выраженного промывного режима. Атмосферные осадки, поступая в почву и обогащаясь растворимыми гумусовыми соединениями, ежегодно промывают почвенно-грунтовую толщу на большую глубину. Гумусовые соединения в основном образуются за счет разрушения напочвенного мертвого органического вещества. Благодаря более интенсивной микробиологической деятельности опад в смешанных лесах перерабатывается быстрее, чем в тайге, и подстилка смешанных лесов более разложена. Количество подстилки связано с составом леса. С увеличением относительного содержания хвойных деревьев возрастает масса мертвого органического вещества. Например, в Белоруссии в ельниках запас подстилки превышает 500 ц/га, а в хвойно-широколиственных лесах составляет около 200 ц/га. Это обусловлено неодинаковым составом и различной устойчивостью хвои и листьев.[ . ]

Автоморфные почвы ландшафтов луговых и лугово-разнотравных степей получили название черноземов. Черноземы простираются сплошной полосой через Восточно-Европейскую равнину, Южный Урал и Западную Сибирь до Алтая: восточнее они образуют отдельные массивы. Их наиболее восточный массив находится в Забайкалье. Изучение черноземов России имело особое значение для развития почвоведения. Эти почвы исследовались особенно настойчиво в силу их высокого плодородия и важного экономического значения. В. В. Докучаев называл чернозем «царем почв»1.[ . ]

Для автоморфных почв и кор выветривания гумидных ландшафтов характерно явление перемещения тонкодисперсных частиц по порам и трещинам. Это обстоятельство связано с нена-сыщенностью тонкодисперсных частиц. Своеобразные натечные образования перемещенных тонкодисперсных масс (рис. 38) типичны для дерново-подзолистых, серых и бурых лесных и некоторых других типов почв. В автоморфных почвах аридных ландшафтов в результате насыщения их кальцием перемещения тонкодисперсных частиц не происходит и почвенная масса прочно агрегирована.[ . ]

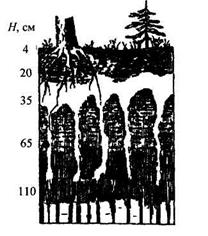

Дерновые автоморфные почвы с поверхности имеют подстилку А0 или дернину Ад мощностью 2—7 см. Под ней расположен гумусовый (дерновый) горизонт Ах серого или темно-серого цвета, с комковато-зернистой структурой. Иногда в нижней части горизонта обнаруживаются признаки опод-золивания в виде посветления и появления кремнеземистой присыпки. Эту часть горизонта выделяют в самостоятельный подгоризонт АХА2. Гумусовый горизонт подстилается переходным горизонтом В, сменяющимся почвообразующей породой С или (при малой мощности рыхлой выветренной породы) непосредственно подстилающей породой Д (рис. 36).[ . ]

Изучение почв пустынь, начавшееся в России почвенными экспедициями переселенческого управления, проводились многими исследователями. Особенно крупный вклад в изучение пустынных почв внесли С. С. Неуструев, Н. А. Димо, Л. И. Прасолов, В. В. Никитин, И. П. Герасимов, А. Н. Розанов и др. Современное представление о серо-бурых почвах как об автоморфных почвах пустынной зоны было сформулировано Е. В. Лобовой (1966).[ . ]

Серо-бурые почвы пустынь — самые аридные представители автоморфных почв суббореального пояса. Из гидроморфных почв для пустыни особенно характерны солончаки и такыры.[ . ]

Так, многие автоморфные почвы характеризуются пониженными показателями ОВ потенциала в верхних гумусовых горизонтах с постепенным их увеличением вниз по профилю. Такой тип распределения ОВ потенциала по профилю обусловлен тесной связью окислительно-восстановительных процессов с микробиологической деятельностью и особой ролью органического вещества как фактора микробиологической активности. В полугидроморфных почвах с грунтовым дополнительным увлажнением наиболее низкий ОВ потенциал свойствен нижним оглеенным горизонтам.[ . ]

Среди пустынных автоморфных почв (серо-бурые, такы-ры, такыровидные) песчаные почвы характеризуются лучшими условиями для развития естественной растительности, поэтому огромные песчаные территории здесь являются ценнейшими пастбищами. Однако по своим физическим свойствам песчаные почвы считаются неблагоприятными для культурных растений: поливная вода быстро просачивается вниз, необходимы частые поливы малыми нормами, что осложняет возможность их использования под орошение.[ . ]

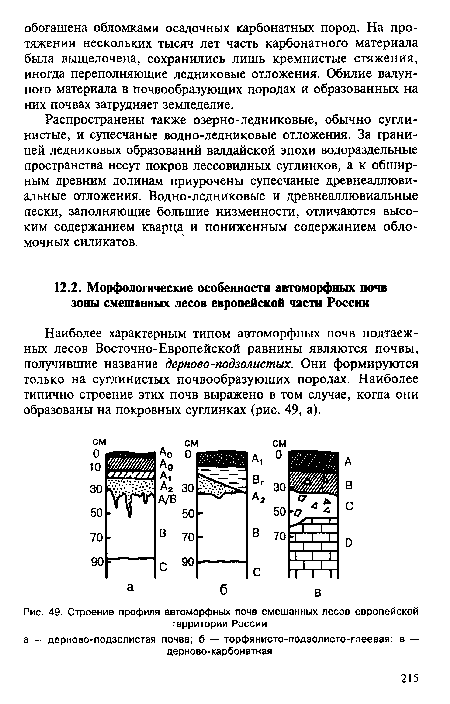

| Строение профиля автоморфных почв смешанных лесов европейской |  |

Наиболее характерным типом автоморфных почв подтаежных лесов Восточно-Европейской равнины являются почвы, получившие название дерново-подзолистых. Они формируются только на суглинистых почвообразующих породах. Наиболее типично строение этих почв выражено в том случае, когда они образованы на покровных суглинках (рис. 49, а).[ . ]

Однако, как ни велико значение автоморфных почв, было бы неправильно считать, что проявления зональности свойственны только этим почвам. При обзоре почв было показано, что определенным зонам отвечают определенные гидроморф-ные почвы. Гидроморфные почвы не являются азональными, но их зональность проявляется иначе, чем автоморфных почв. Гидроморфные почвы формируются иначе, под влиянием почвообразования на площади распространения автоморфных почв. Поэтому почвенную зону можно определить как территорию распространения определенного типа автоморфных почв и находящихся с ними в геохимическом сопряжении определенных гидроморфных почв. Последние занимают значительную площадь: до 20—25% от площади почвенных зон.[ . ]

При характеристике гумусных горизонтов автоморфных почв континентальной фации (элементарная морфологическая единица географического ландшафта) умеренного климата (как целинных, так и пахотных) удобно использовать понятие — период биологической активности (ПБА). Это период, в течение которого создаются благоприятные условия для нормальной вегетации растений, активной микробиологической деятельности. Продолжительность ПБА находят как время, в течение которого температура воздуха устойчиво превышает + 10° С, а запас продуктивной влаги составляет не менее 1—2 %.[ . ]

На внеледниковой территории в остатках погребенных почв обнаружены ясные следы гидроморфизма, по-видимому, связанные с эпохами усиленного обводнения. Интенсивность гидроморфизма убывает на протяжении плейстоцена. На площади ряда крупных районов России и других стран можно проследить, как мощные гидрогенные новообразования плиоценового и нижнеплейстоценового возраста постепенно сменяются новообразованиями, типичными для автоморфных почв, или слабыми следами влияния высокого стояния грунтовых вод в современных почвах.[ . ]

Минералы железа, обуславливающие магнитную восприимчивость почв представляют, собой оксиды и гидроксиды, в различной степени окристаллшованные и отличающиеся типами кристаллических решеток (Бабанин и др., 1995). Они могут быть унаследованными, а также образоваться при выветривании железистых (халькопирит, маркизит, хромит и т.д.) и железис го-силикатных (оливин, альмандин, эпидот и т.д.) минералов почвообразующих пород, дегидратации железосодержащих аморфных гидратированных высокомолекулярных гелей. В почвенных горизонтах наблюдается накопление свободных (несиликатных) форм соединений железа в виде оксидов РегОз и гидроксидов FeOOH. В почвообразующей породе железо преимущественно находится в составе силикатов. В автоморфных почвах в условиях хорошей аэрации и преобладания окислительных условий над восстановительными, соединения железа накапливаются в виде оксидов и гидроксидов трехвалентного железа. В гидроморфных почвах с устойчивым режимом переувлажнения преобладают соединения двухвалентного железа.[ . ]

На территориях с выраженным микрорельефом выделяются пятнистости (с почвами разной степени оподзоленности) и комплексы (автоморфные почвы с полугидроморфными).[ . ]

Величины магнитной восприимчивости для верхних гумусовых (пахотных) горизонтов автоморфных почв отражают зональные и региональные особенности почвообразования, которые в большой степени зависят от интенсивности и качественной направленности гумусово-аккумулятивного процесса, в результате которого происходят количественные и качественные изменения ферромагнитных минералов. Значения магнитной восприимчивости становятся выше от дерново-подзолистых к серым лесным почвам. Черноземы имеют наиболее высокие значения ае, в каштановых почвах величины ае ниже, они еще ниже у сероземов.[ . ]

По данным Д. Н. Виленского (1961), в пределах зоны сухих и пустынных степей зональные автоморфные почвы занимают лишь 70% всей территории, остальная часть приходится на солонцы и солончаки. Области, где на обзорных почвенных картах показано распространение каштановых почв, как правило, представляют собой сложный комплекс каштановых почв различной степени солонцеватости, солонцев, в различной мере засоленных лугово-каштановых почв и солончаков.[ . ]

Важно отметить, что, несмотря на различный подход к географической группировке типов почв — в биоклиматические пояса или в почвенно-геохимические поля, как в зональноклиматической, так и в почвенно-геохимической концепции фигурирует почвенно-биоклиматическая область. Она рассматривается как конкретная территория, на которой выдерживается определенный состав автоморфных почв и закономерности их пространственного распространения.[ . ]

Таким образом, отмечены высокая пестрота и комплексность почвенного покрова даже «зональных» автоморфных почв на европейском Севе-ро-Востоке, в связи с чем возникает трудность обозначить эти почвы на почвенной карте. В пределах одного профиля часто можно выделить два разных типа и даже отдела почв.[ . ]

Благодаря промывному типу водного режима значительная часть химических элементов, вымываемых из автоморфных почв таежно-лесных ландшафтов, поступает в фунтовые воды.[ . ]

Для почвенного покрова главных земледельческих регионов зоны характерна мелкоконтурность с широким участием комбинаций автоморфных почв и почв разной степени гидроморфности, а также эродированных почв на пахотных угодьях с расчлененным рельефом.[ . ]

При почвообразовании в условиях степной зоны железомарганцевые новообразования и железистые силикаты формируются лишь в гидроморфных почвах. В автоморфных почвах здесь широко представлены карбонатные новообразования и в значительном количестве проявляются гипсовые — мелкокристаллические друзочки и конкреции (рис. 35). В условиях сухих степей умеренного климата к карбонатным и гипсовым новообразованиям добавляются водорастворимые минералы (хлориды и сульфаты), образующие тонкие налеты и скопления.[ . ]

Картографирование почвенного покрова заболоченных и болотных массивов несколько отличается от почвенной съемки территорий, образованных автоморфными почвами. Контуры заболоченных и болотных почв выделяют в полевых условиях на основе всестороннего изучения всех элементов ландшафта — почвенного и растительного покрова, геоморфологического строения территории, рельефа, характера подстилающих пород, геологических особенностей избыточно увлажненных массивов.[ . ]

В горных странах в основных чертах повторяется та же комбинация факторов почвообразования, что и на равнинах, поэтому в горах распространены многие почвы типа автоморфных почв равнинных территорий: подзолистых, черноземов и др. Вместе с тем, формирование почв в условиях горных и равнинных областей имеет определенные отличия. В результате однотипные почвы, образованные в равнинных и горных областях, явно различаются. Выделяют горно-подзолистые, горные серьге лесные почвы, горные черноземы и т.д. Кроме того, в горных областях складываются такие условия, в которых формируются особые, специфические горные почвы, не встречающиеся на равнинах (например, горно-луговые).[ . ]

Почвенно-геохимическая судьба соединений железа обусловлена кислотно-основными, окислительно-восстановительными условиями, аэрированностью и увлажненностью почвы, микробиологической активностью. Восстановление железа (и марганца) происходит при окислительно-восстановительном потенциале Ел ниже + 300 мВ. В автоморфных почвах, как правило, преобладают соединения железа (III) при значениях Ел около + 400 + + 650 мВ; в гидроморфных почвах, если Еа опускается до + 300 мВ, представлены либо обе формы железа, либо железо (II).[ . ]

В условиях таежно-лесной зоны этим требованиям в наибольшей степени отвечают массивы окультуренных дерново-подзолистых и дерново-карбонатных (выщелоченных и оподзоленных) почв со слабокислой или близкой к нейтральной реакцией, не подверженных оглеению и эрозии, предпочтительно легко- и среднесуглинистых. Структура почвенного покрова должна характеризоваться неконтрастными комбинациями автоморфных почв.[ . ]

Журавчики и дутики — это твердые окремнелые скопления карбонатов овальной, а иногда сложной формы размером в поперечнике чаще от 0,5 до 1,5 см; они характерны для карбонатных иллювиальных горизонтов почв, образовавшихся на карбонатных породах в таежно-лесной и лесостепной зонах; журавчики, имеющие внутри пустоты, называют дутиками. Начиная с лугово-степной зоны обыкновенных и южных черноземов и южнее в иллювиальных карбонатных горизонтах почв встречается белоглазка — мягкие округлые скопления углекислого кальция в поперечнике обычно до 1 см со светлыми разводами. Прожилки углекислого кальция встречаются в нижней части профиля почв, начиная с черноземов южной лесостепи; они образуются и сохраняются в почвах благодаря достаточно выраженной сухости теплого периода года и автоморфности почв. Псевдомицелий карбонатов можно встретить только в крайне засушливых условиях, в каштановых почвах и в почвах более южных зон.[ . ]

В еще большей степени влияет мезорельеф на миграцию водорастворимых веществ. В процессе инфильтрации атмосферных осадков, внутрипочвенного и грунтового стока растворимые химические соединения выносятся из почв, расположенных на относительно повышенных участках рельефа, и частично задерживаются в почвах, расположенных ниже. В результате этого от верхней части склона к депрессии располагается серия почв, находящихся в определенной геохимической связи. Почвы положительных элементов рельефа формируются в независимых, автономных, ландшафтно-геохимических условиях и называются автоморфными. Почвы понижений развиваются под воздействием поверхностных и грунтовых вод, обогащенных химическими элементами и соединениями, извлеченными из почв вышерасположенных участков. Следовательно, почвы отрицательных элементов мезорельефа находятся в подчиненных ландшафтно-геохимических условиях. Почвы, формирующиеся под воздействием грунтовых вод, называются гидроморфными.[ . ]

Условия почвообразования бассейна р. Васюган характеризуются пространственной и внутрипрофильной изменчивостью гранулометрического состава почвообразующих пород, положительным водным балансом, слабым оттоком поверхностных вод, продолжительностью сезонного промерзания. Среди автоморфных почв встречаются подзолистые и дерново-подзолистые почвы. По долинам рек распространены аллювиальные почвы, представленные подтипом аллювиальных дерновых почв.[ . ]

Источник