Азотная почва что это

Архив статей > Экология > Азот почвы: стратегия и тактика

Азот почвы: стратегия и тактика

Доктор биологических наук Д. С. Орлов, кандидат химических наук И. Н. Лозановская

Химия и Жизнь №3, 1982 г., с. 27-30

Усвояемый азот почвы, если не принимать особых мер, увеличивающих его содержание, в настоящее время является на земле главным ограничивающим фактором жизни.

Академик Д. Н. Прянишников

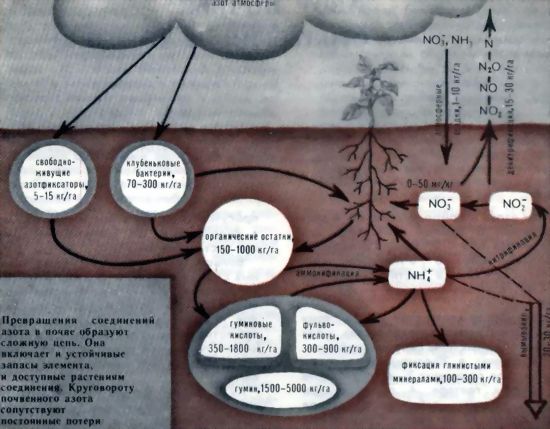

Запасы азота в природе обильны и разнообразны. В земной атмосфере его содержится 3,75•10 15 тонн, в осадочных породах — 4,06•10 14 м, в Мировом океане — 2,02•10 13 , в растительности — 1,1•10 9 , в животном мире — 6,1•10 7 тонн.

Почва удерживает в себе 15•10 10 тонн азота. Даже дерново-подзолистая, одна из самых бедных почв Европейской части нашей страны, в 20-сантиметровом пахотном слое содержит 2-4 тонны азота на каждом гектаре. А пшеница при средних урожаях забирает с гектара всего около 70 кг азота. Стало быть, его запасов в Нечерноземье могло бы хватить лет на 50-60. Знаменитый русский чернозем накопил на каждом гектаре 20-30 тонн азота и более; этих запасов хватило бы лет на 300-400.

А человечество тем не менее тратит огромные средства на производство азотных удобрений.

СЕЗАМ НЕ СПЕШИТ ОТКРЫВАТЬСЯ

Азот присутствует в почве в самом широком ассортименте. Газообразный азот составляет примерно такую же часть почвенного воздуха, как и воздуха атмосферного. И так же, как от азота атмосферы, растениям от него мало что достается. Только бобовые могут им воспользоваться, поскольку на их корнях обитают азотфиксирующие клубеньковые бактерии. Гектар гороха или фасоли накапливает в почве ежегодно 70-80 кг азота, гектар клевера — 100- 150, люпина — 160-170, люцерны — 250-300 кг.

В почве есть еще и свободноживущие азотфиксирующие микроорганизмы, но их вклад в азотную копилку невелик — всего несколько килограммов на гектаре.

Минеральные соединения азота — нитраты калия и кальция, различные соли аммония — легко растворимы и вполне доступны растениям, но как раз их-то в почве очень немного: от следов присутствия до десятков миллиграммов в килограмме. От всего азота почвы это составляет 1-5%.

Больше всего — до 90% азота пахотных слоев — заключено в органических соединениях. Из этого количества около 10% входит в состав аминокислот, амидов и аминосахаров. А поскольку эти вещества неплохо растворяются в слабокислой почвенной среде, азот из них тоже достается растениям сравнительно легко.

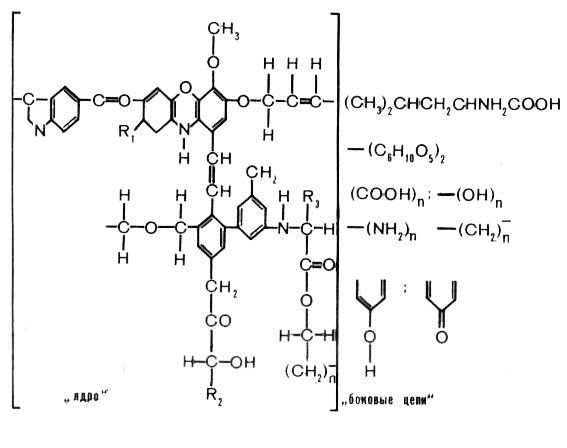

Куда более прочно связан азот тех специфических гумусовых веществ, которые накапливаются в почве благодаря бактериям и грибам. Основательно потрудившись над останками растений, животных, микроорганизмов, эти жители почвы превращают их в гумусовые кислоты, гуматы кальция, железа и алюминия, а также в гумин и фульвокислоты, по-разному связанные с минералами.

Наиболее подвижны из всего этого фульвокислоты. Они содержат 10-20% всего почвенного азота, но достается он растениям лишь после того, как фульвокислоты разложатся. И то из выделившихся при этом свободных аминокислот растения могут усвоить лишь часть. Зато аммонификация фульвокислот дает в итоге аммиак, а это уже законная и легкая добыча растений. Вообще аммонификация — едва ли не основной путь извлечения азота из гумусовых веществ, а также из белков растительных и животных остатков.

Сложнее добыть растениям азот из гуминовых кислот, а там его тоже 10- 20% от общего количества этого элемента в почве. К нему корни могут подступиться лишь после долгой работы ферментов.

И уж вовсе за семью печатями находится азот гумина, поскольку эта часть гумуса не растворяется ни в воде, ни в щелочах, ни в кислотах, ни в органических растворителях.

Гумин (так же, как и гуминовые кислоты) сложен из пяти- и шестичленных ароматических циклов, которые не по зубам большинству почвенных микроорганизмов. Меньшинство штурмует основу структуры гумина не без успеха, однако с большим трудом, поскольку ароматические «ядра» защищены сложной системой боковых алифатических цепей.

А ведь именно на долю гумина приходится более половины всего азота почвы. Вот и получается, что богатые азотные кладовые земли далеко не так широко открыты, как хотелось бы.

Естественно возникает вопрос: не лучше ли вместо того, чтобы постоянно вносить удобрения, научиться делать доступными для растений огромные природные запасы почвенного азота? Ведь мало того, что удобрения надо произвести, затратив на это уйму средств, — с ними в почву попадают разные примеси и балластные вещества, к которым растения, да и сама почва, далеко не всегда безразличны.

В принципе это дело вполне осуществимое. Агротехническими приемами можно регулировать влажность почвы, ее температурный режим, насыщенность кислородом, кислотность. Значит, можно создать микроорганизмам все условия для того, чтобы они работали быстрее и разлагали гумус ускоренно. Тогда, разумеется, растения получат гораздо больше доступного азота.

Только что за этим последует?

НЕ ТОРОПИТЕ ЕГО ЖИТЬ

В естественном распределении азота по «группам доступности» есть свой глубокий смысл. Труднорастворимые соединения — это резервы питания, в них — плодородие полей будущего. Очень медленно разлагаясь, они выдают растениям азот постепенно, зато надежно.

Искусственно торопить эти процессы очень опасно. Ведь в сложном хозяйстве почвы все взаимосвязано. Важнейшая его часть — гумус — не просто источник питания растений. Это еще и «цемент», склеивающий отдельные частицы и делающий почву рыхлой, комковатой, доступной для воды, воздуха, тепла, удобной для работы микроорганизмов. Быстрое разложение гумуса лишь ненадолго улучшит питание растений. А затем начнется неотвратимое: разрушение структуры, интенсивное высыхание, выветривание почвенных минералов, и — на теле Земли появится еще одно пятно искусственной пустыни, оставленное неумелым хозяйничаньем.

Правда, иногда, если труднодоступным азотом почва очень уже богата (так бывает, например, на некоторых черноземах, луговых или пойменных землях), в разумных пределах все же можно использовать часть этих стратегических запасов. И лучшим способом мобилизации излишков является, как это ни парадоксально, внесение в почву минеральных удобрений.

В полной мере это было выявлено сравнительно недавно, когда в агрохимии стали применять метод меченых атомов. До тех пор считалось, что азот минеральных удобрений растения усваивают на 80% — это вычисляли просто по разнице содержания его в урожае, снятом с удобренных и неудобренных делянок. Изотоп 15N, добавленный к удобрениям, показал нечто совсем иное: только 30-60% азота в урожае было меченым, остальной был взят растениями непосредственно из почвы.

И самое интересное: растения, получившие искусственную подкормку, извлекали из почвы больше природного азота, чем неподкормленные. Это понятно: на удобренном поле у них развиваются мощные корни, проникающие за питательными веществами дальше — и вширь, и вглубь. Лучше работает и микрофлора, разлагающая гумусовые вещества, а значит, высвобождается больше аммонийного и нитратного азота.

Но извлечение азота из основных природных запасов в больших масштабах — путь не основной. Основным же является регулярное внесение удобрений, и тем в больших дозах, чем беднее почвы.

НА ВЕТЕР, В ВОДУ, ЗА РЕШЕТКУ

К сожалению, азотные удобрения действуют в почве очень недолго: уже на следующий год их влияние на урожай не превышает 20% первоначального. И все потому, что внесенный азот очень плохо удерживается почвой.

Прежде считалось, что почва теряет азот лишь потому, что он вымывается, выщелачивается в виде нитратов. Было известно, что небольшую часть внесенной селитры разрушают анаэробные бактерии, выделяя молекулярный азот в воздух, но предполагалось, что эти потери незначительны.

Меченые атомы показали иное. Выяснилось, что выщелачивание — не основной путь потерь: оно опасно на легких почвах при высокой влажности, и то лишь тогда, когда поля не заняты растениями. Зато бактерии разрушают внесенную селитру гораздо чаще, чем предполагалось: не только в анаэробных условиях и не только в щелочной среде. Бактерии-денитрификаторы очень интенсивно восстанавливают нитраты до различных окислов и молекулярного азота, и этим путем — буквально на воздух — с полей теряется ежегодно в среднем по стране 1,5 млн. т азота.

Вот так и уходит зря этот важный элемент, и — что особенно обидно — больше всего весной, вскоре после того, как его внесли. Растения не успевают им воспользоваться, поскольку в это время нет еще даже всходов.

Есть еще один путь потерь азота: катионы аммония с почвенным раствором попадают внутрь кристаллической решетки глинистых минералов, набухающих от влаги, а когда минерал высыхает, решетка «зажимает» аммоний. Чаще всего фиксируют азот таким образом вермикулиты и монтмориллониты, а каолиниты вовсе не обладают такой способностью. Стало быть, полезно знать минералогический состав почвы, прежде чем вносить в нее азотные удобрения. Простой прием — запашка удобрений плугом в глубь почвы — помогает уберечь азот от фиксации, поскольку в глубине почва меньше сохнет.

Гуминовая кислота (вероятное строение фрагмента которой показано на рисунке) — одно из самых устойчивых органических соединений почвы: ее возраст, определенный радиоуглеродным методом, достигает в подзолах и черноземах сотен и тысяч лет. В ядре гуминовой кислоты атомы азота входят в гетероциклы или прямо связаны с бензольными кольцами

Аммоний, попавший в решетку минералов из удобрений, растения все-таки могут понемногу извлекать. Но там же находится природный аммоний, зажатый куда более крепко и растениям почти не доступный. Дело в том, что глинистые минералы поглощают еще и другие катионы — калия, кальция, магния, и наиболее прочная связь образуется при взаимодействии первых порций катионов, поскольку они взаимодействуют с самыми активными адсорбционными центрами. Аммоний же из удобрений минералы поглощают тогда, когда большая часть адсорбционных центров уже занята, а потому он не может проникнуть далеко вглубь кристаллической решетки и связывается слабее.

Фиксированного аммония в почве много, и это уже никак не относится к стратегическим запасам. Поэтому агрохимики ищут пути вовлечения его в активный азотный баланс, поскольку свойств почвы это никак не ухудшит.

Чтобы бороться с потерями азота, содержащегося в удобрениях, часто достаточно простых приемов. Например, раз улетучивается и выщелачивается этот элемент в основном тогда, когда на поле нет растений, его поглощающих, значит, не стоит вносить удобрения слишком заблаговременно. И уж совсем неразумно делать это в конце зимы, когда почва насыщена влагой.

Есть и другие, в том числе чисто химические приемы. Так, в последнее время вместе с аммиачными удобрениями в почву стали вносить ингибиторы нитрификации — вещества, подавляющие этот процесс на определенный срок. За рубежом широко применяются два ингибитора: 2-хлор-6-трихлорметил-пиридин, выпускаемый в США под названием «N-serve», и 2-амино-4-хлор-6-метилпиридин, выпускаемый в Японии под названием «AM». Под влиянием этих веществ в почве накапливается больше аммонийного азота, который растения полнее усваивают.

Ингибиторы нитрификации испытаны и у нас в стране, но в производство пока не внедрены. Проведены, например, четырехлетние испытания дициан-диамида, дибромацетанилида и смеси пиридинов на дерново-подзолистых почвах. Эти три ингибитора заметно сокращали газообразные потери азота и повышали эффективность азотных удобрений.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Почва — живой организм. И, как все в природе, она развивается в основном так, что становится лучше, плодороднее. Основа такого развития — биологический круговорот, в котором организм и среда обитания — единое целое.

Разумное сельское хозяйство обязано стремиться к тому же результату: пахотные почвы должны не терять плодородие, а увеличивать его. Запасы почвенного азота — важнейшее из условий плодородия. И у природы, и у человека стратегия здесь едина: создание большого долговременного резервного фонда. Но фонд — отнюдь не «замороженный капитал»: какая-то часть его должна непрерывно и постепенно поступать к растениям, и столь же непрерывно он должен пополняться за счет либо природных процессов, либо удобрений.

Отсюда — тактические задачи: ускорение оборота азота в системе почва — растение без нарушения основного резерва; предупреждение потерь азота; пополнение его запасов за счет удобрений. Такая тактика обеспечит бездефицитный баланс азота в земледелии — и сегодня, и в будущем.

Источник

Азотные и азотосодержащие удобрения

Задача по увеличению урожайности стоит перед каждым хозяйством, занимающимся растениеводством, независимо от его подчиненности или объемов выращиваемой продукции.

Просто регулярного полива и ухода за растениями в этом случае недостаточно. Для этого используются специальные удобрения, улучшающие состояние почвы и условия вызревания растительных культур.

К ним относятся азотные удобрения, повышающие уровень азота в почве.

Для чего азот нужен растениям

Любое азотсодержащее удобрение обеспечивает потребности растения в период роста сельскохозяйственной культуры. Благодаря ему:

- образуется хлорофилл — белок, участвующий в фотосинтезе;

- происходит правильное уплотнение корневой системы;

- зелень имеет здоровый глянцевый вид;

- разветвленную систему и здоровую завязь;

- ускоряется рост растений;

- увеличивается количественный и качественный рост урожая.

Только природных ресурсов для получения хорошего урожая недостаточно. Каждый огородник мечтает, чтобы домашние овощи и фрукты вырастали быстро, были красивыми и здоровыми.

Что такое азот

Азот — элемент таблицы Менделеева с обозначением (N) под номером 7. Представляет собой газ без цвета, запаха и вкуса, относится к четырем важнейшим элементам (три остальных — кислород, углерод и водород), без которых невозможно существование микро и макроорганизмов.

Белковые соединения, составляющие основу всего живого, содержат в себе азот. Присутствует он в нуклеиновой кислоте, являющейся основой любой клетки. Нуклеиновая кислота участвует в синтезе белков и формировании ДНК.

Основная масса в свободном состоянии находится в воздухе (78,09 %), в почве азот присутствует в виде соединений (общее содержание — 0,01%). Насыщенность почвы меняется в зависимости от почвенно-климатических зон. Максимально обеспечены им черноземы, минимальное количество присутствует в песчаных почвах.

Основные источники азота, находящегося в почве:

- органический — нитратные соединения в почве, мертвые органические остатки, отходы жизнедеятельности живых организмов в виде навоза. Доступен только после минерализации микроорганизмами;

- атмосферный — попадает в почву с осадками в незначительных количествах. Может использоваться только после многолетнего накопления в почве (в условиях целины или непахотных земель).

Азот входит в состав хлорофилла, с помощью которого усваивается солнечная энергия, необходимая для роста растений.

Разновидности удобрений, содержащих азот

Удобрения называются азотными, если в качестве главного компонента в них присутствует азот.

Классифицируют удобрения по двум основным признакам.

По агрегатному состоянию:

- твердое — в виде гранул, применяется, как правило, в весенне-летний период из-за быстрого вымывания из почвы;

- жидкое — в виде растворов, легко усваиваются растениями и равномерно распределяются в почве.

По действующему компоненту, в котором содержится азот:

- Аммиачная селитра — 35% (N), широко применяется в весенне-летний период для основного удобрения и подкормки, выпускается в виде белых гранул. Не рекомендуется для переувлажненных участков из-за быстрого вымывания. Хорошо укрепляет стволовую часть и развивает листья. Сильно окисляет почву, поэтому применяется с нейтрализаторами.

- Сульфат аммония — 20,5% (N), может применяться осенью и весенне-летний периоды для основного питания и подкормок, выпускается в гранулах. Также требует добавления нейтрализатора (мела, извести). Прекрасно зарекомендовал себя как подкормка для картофеля.

- Хлористый аммоний — 25% (N), абсолютно не слеживается при хранении, легко усваивается всеми видами растений, вносить можно только осенью как основное удобрение из-за содержания хлора. Для подкормки не используется.

Смешивание сульфата аммония с щелочными удобрениями (золой, гашеной известью) уменьшает количество азота.

- Калийная селитра (нитрат калия) — 13% (N), производится в виде порошка или кристаллов, используется для кислых почв в качестве нейтрализатора. Хорошо подходит для подкормки в весенне-летний период, укрепляет корневую систему. Легко растворяется в воде, поэтому требует особых условий хранения и упаковки (герметически запакованные целлофановые мешки).

- Натриевая селитра (нитрат натрия) — 16% (N), выпускается в виде кристаллического порошка, хорошо растворяется в воде, применяется в виде подкормки для корнеплодов. Подходит для всех видов почв, рекомендуется для внесения ранней весной при посеве культур. Особенно эффективна в кислых почвах, выступая щелочным нейтрализатором.

- Кальциевая селитра (нитрат кальция) — 13%(N), выпускается в форме гранул и кристаллов, хорошо растворяется в воде, подходит для всех видов грунта. Кальций облегчает процесс усвоения азота растениями и особенно помогает развитию корневой системы.

- Мочевина (карбамид) — 46% (N), выпускается в виде гранул в защитной пленке, предотвращающей слеживание. Отлично подходит для всех видов почв, особенно для увлажненных, так как обладает стойкостью к вымыванию из почвы. Не вызывает ожогов листьев, поэтому отлично подходит для подкормки.

Мочевину рекомендуется вносить в комплексе с калийными удобрениями из-за содержания биурета — токсичного вещества, оказывающего негативное действие на растения.

Количество азота в различных видах удобрений

Минеральные

Выпускаемые промышленностью азотные минеральные удобрения условно делятся на простые и комплексные.

В состав первых входит один основной химический элемент и несколько других в незначительных количествах. В составе комплексных до 3-х основных элементов и несколько дополнительных в небольших количествах.

Каждый вид азотосодержащих удобрений отличается долей содержащегося азота от общей массы.

Простые минеральные удобрения:

- жидкий аммиак — 82,3%;

- водный аммиак — 17-21%;

- сульфат аммония — 20,5%;

- хлористый аммоний — 24-25%;

- натриевая селитра — 16,4%;

- кальциевая селитра — 13,5-15,5%;

- аммиачная селитра — 34-35%;

- известково-аммиачная селитра — 20,5%;

- аммиакаты на основе аммиачной селитры — 34,4 -41%;

- аммиакаты на основе кальциевой селитры — 30,5-31,6%;

- сульфонитрат аммония — 25,5-26,5%.

Скорость поглощения удобрений почвой не зависит от концентрации азота.

Фосфорные

- азотофосфат — 33% азота (N), 3-5% фосфора (P);

- аммофосфат — 6% (N), 45-46% (P);

- диаммонийфосфат — 18% (N), 46% фосфатов;

- аммофос — 11-12% (N), 44-50% фосфорной кислоты (H₃PO₄);

- нитрофосфат — 32-33% (N), 1,3-2,6% (P).

- суперфос-NS- 12% (N), 25%(H₃PO₄) , 25% серы (S);

- нитрофоска — 12-17% (N), 12-17% (P), 12-17% калия (K);

- аммофоска — 12% (N), 15% (P), 15% (K), 14% (S);

- диаммофоска — 10% (N) (аммонийная форма), 26% (H₃PO₄), 26% (K).

Фосфорно-калийные удобрения не содержат хлора и натрия, поэтому подходят для подкормки любых овощей, ягод, фруктов.

Удобрения аммонийной и аммиачной формы быстрее впитываются в почву и практически не вымываются осадками.

Карбамид

Относится к группе амидных удобрений, созданных на основе мочевины (второе название карбамида) с высоким содержанием азота:

- мочевина — 46% азота;

- мочевина-формальдегид — 38-42%;

- аммиакаты на основе карбамида — 37-40%.

Мочевина также хорошо поглощается почвой, как и удобрения аммиачной формы, но не обжигает листья.

Прежде чем внести удобрение в почву, необходимо рассчитать его количество. Для этого нужно знать состав почвы, содержание в ней азота, необходимую норму потребления его для растений, подкормка которых планируется.

Жидкие виды азотистых удобрений

В настоящее время используется три основных вида азотных удобрений:

- Аммиак жидкий — относится к безводным соединениям (NH₃), максимальное содержание азота (82,3 %). Производится в виде газа под давлением 18-20 атм, хранится и транспортируется в цистернах емкостью до 50 м³. Вносится с помощью специальных машин осенью и весной. Обязательное условие — увлажненная почва, глубина внесения — 12-15 см, расход — 0,6 — 1 ц на 1 гектар земли.

- Аммиачная вода — водный аммиак, наиболее бюджетный из трех видов. Получается путем растворения в воде коксохимического или синтетического аммиака. Может содержать 21 % азота (1 сорт) или 17 % (2 сорт). Имеет резкий запах, процесс удобрения требует соблюдения техники безопасности (наличие спецкостюма, резиновых перчаток, противогаза, защитных очков). Вносится весной и осенью, по эффективности не уступает сухим видам. Хранят и транспортируют в герметичных цистернах до 50 м³. Расход — 2 -3 ц на 1 гектар. Более безопасен в использовании, чем безводный аммиак, но проигрывает по более низкому содержанию азота.

- Карбамидно-аммиачная селитра — жидкий раствор мочевины и аммонийной селитры. Содержание азота — 28-32 %, может использоваться как основное удобрение и некорневая подкормка. Хранится в герметически закрытых цистернах под давлением.

Растворение аммиака происходит гораздо быстрее в увлажненной почве, как следствие, гораздо ниже испарение азота и его потери.

Особенности внесения в грунт жидких подкормок

Преимущества:

- невысокая стоимость, не требуют затрат на грануляцию и упаривание;

- минимальный период усвоения растительными культурами;

- равномерность распределения по объему почвы;

- процесс транспортировки и внесения в почву полностью механизирован;

- длительный период содержания в почве.

Недостатки:

- существенные затраты на приобретение специальных емкостей для транспортировки и машин для внесения удобрений;

- требуют профессиональной подготовки специалистов и соблюдение техники безопасности;

- при внесении в период роста растений могут повредить зеленую массу (вплоть до появления ожогов) при попадании на нее.

Жидкие удобрения вносят только на определенную глубину в зависимости от вида почвы:

- тяжелые почвы — 8-10 см;

- средние — 10-12 см;

- легкие — 14-18 см.

Жидкие удобрения запрещено вносить на поверхность почвы из-за быстрого испарения, в результате которого наносится вред окружающей среде. При этом эффективность процесса практически нулевая (удобрение в землю попадает в мизерных количествах).

Последствия нехватки азота для растений

Кроме визуально видимых последствий нехватки азота происходят невидимые воочию изменения, происходящие в почве.

Чаще всего это можно наблюдать ранней весной, когда земля еще не успевает прогреться. Низкая температура препятствует процессу минерализации, из-за чего возникающий дефицит азота приходится на ранний этап развития растения.

- у яблонь заметно уменьшается количество плодовых завязей, листья мельчают, не достигая нужного размера;

- земляника не дает нормальных побегов, листья желтеют раньше срока;

- нижние листья картофеля и помидоров желтеют и опадают, не успев вырасти;

- недозревшие плоды помидоров опадают даже при небольшом ветре;

- у семечковых растений листья заметно сужаются;

- замедляется рост новых побегов у роз;

- у плодовых уменьшается содержание хлорофилла, что приводит к изменению цвета листьев, мелкие плоды имеют яркий окрас и легко осыпаются;

- капуста может испытывать хлороз, который сопровождается желтизной листьев вокруг прожилок;

- у свеклы листья желтеют, становятся вялыми и опадают.

Как определить, что растение нуждается в подкормке?

Недостаток азота легко определить даже визуально в домашних условиях. Основные симптомы:

- цвет листвы теряет насыщенность зеленого цвета;

- листья желтеют и опадают;

- замедляется рост растения;

- размер листьев мельчает;

- прекращается рост побегов и ветвей у деревьев;

- завязь или недозревшие плоды опадают;

- у косточковых культур может наблюдаться покраснение коры.

Однако избыток азота также небезопасен для растений:

- наблюдается неестественное увеличение листьев;

- зелень приобретает насыщенный темно-зеленый оттенок;

- цветение, завязь и созревание значительно опаздывает по срокам.

Особенно последствия нехватки азота проявляются на почвах с повышенной кислотностью и большим количеством сорной травы, забирающих дефицитный азот у сельскохозяйственных культур.

Азот необходим растениям на протяжении всего периода развития. Правильно выбранное и рассчитанное количество азотного удобрения не только ускорит рост, но обогатив белком, увеличит урожайность и качество растительных культур.

Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.

Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия 🙂

Источник