Азотные удобрения

Весь текст был взят из прикрепленного видео. Если включить при просмотре субтитры, то очень удобно слушать, смотреть и читать одновременно.

Создатель советской агрохимической школы — Академик Дмитрий Николаевич Прянишников, на основе анализа истории земледелия в странах западной Европы, убедительно показал, что главным условием определяющим среднюю величину в разные эпохи была степень обеспеченности сельскохозяйственных растений азотом

Громадное значение азотных удобрений в повышении урожайности, обусловлено исключительной ролью азота в жизни растений.

Азот входит в состав:

Белков — являющихся основой жизни;

Нуклеиновых кислот — обеспечивающих передачу наследственных свойств организмов;

Хлорофилла — осуществляющего аккумуляцию солнечной энергии в процессе фотосинтеза;

Ферментов — биологических катализаторов всех биохимических процессов;

Фосфатидов, витаминов, алкалоидов и других органических соединений — играющих важную роль в обмене веществ.

Нормальный уровень азотного питания стимулирует синтез белка других органических соединений и обеспечивает интенсивность ростовых процессов. При недостатке азота, наблюдаются слабое развитие вегетативных органов, что ограничивает плодоношение, ведет к снижению урожая и содержания белка в продукции.

Производство азотных удобрений основано на синтезе аммиака. Источником азота является атмосфера, а водорода природный газ или сопутствующие нефтяные газы. Из аммиака производят жидкие аммиачные, твердые аммонийные удобрения и мочевину.

При окислении аммиака получают азотную кислоту. Она используется для получения селитр, а также комплексных удобрений при азотно-кислотной переработке фосфатов

Основными формами азотных удобрений в нашей стране являются аммиачная селитра и мочевина. На их долю приходится почти две трети валового производства.

Аммиачная селитра или азотнокислый аммоний

Содержит 34% азота. Её получают путем нейтрализации азотной кислоты газообразным аммиаком с последующим упариванием и кристаллизацией.

Кристаллическая аммиачная селитра очень гигроскопична при увлажнении она расплывается, а при подсыхании уплотняется и затвердевает, поэтому аммиачную селитру гранулируют с добавлением кондиционирующих веществ. Готовый продукт упаковывается в битумированные или полиэтиленовые мешки.

Аммиачная селитра горюча и взрывоопасна. При ее хранении и транспортировке необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

В аммиачной селитре весь азот водорастворим и хорошо доступен растениям, при этом половина находится в нитратной, а другая в аммонийной форме.

Нитраты обладают высокой подвижностью в почвенном растворе, а аммонийный азот обменно поглощается почвенными коллоидами.

При обильных осадках и орошении особенно на легких почвах нитратный азот может теряться за счет вымывания.

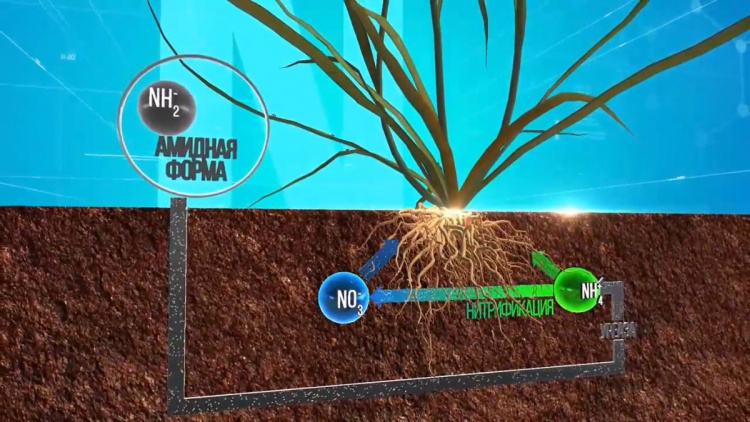

Опасность вымывания аммонийного азота меньше и возрастает по мере его нитрификации через нитриты до нитратов.

Аммиачная селитра обладает подкисляющим действием на почву это связано со слабой физиологической кислотностью удобрения и нитрификации его аммонийного азота.

Сочетание быстродействующего легкоподвижного нитратного и менее подвижного аммонийного азота определяет универсальность этого удобрения.

Аммиачная селитра пригодна для внесения под все культуры и всеми способами в основное удобрение.

При большом количестве осадков в осенне-зимний период аммиачную селитру лучше вносить не осенью, а весной под предпосевную обработку.

Аммиачную селитру при посеве или посадке применяют в небольших дозах в сочетании с суперфосфатом, используя комбинированные сеялки. Она с успехом используется для поверхностного внесения при подкормке озимых, трав, а также в качественной корневой подкормки пропашных культур.

На почвах насыщенных основаниями, подкисляющее действие аммиачной селитры выражено слабо. На этих почвах аммиачная селитра одна из лучших форм азотных удобрений.

Мочевина или карбамид

Самое концентрированное твердое азотное удобрение. Оно содержит 46% азота.

Мочевину получают из аммиака и углекислого газа при высоком давлении и температуре.

Для сельского хозяйства мочевину выпускают в виде гранул с покрытием из маслянистых веществ.

Гранулированная мочевина не слеживается при хранении и хорошо рассевается.

Мочевина хорошо растворяется в воде, она менее гигроскопична, чем аммиачная селитра.

Под влиянием фермента уреазы, выделяемого почвенными микроорганизмами, мочевина быстро в течение нескольких суток превращается в углекислый аммоний.

Углекислый аммоний соединение очень непрочное на воздухе быстро разлагается с образованием бикарбоната аммония и газообразного аммиака. Чтобы не допустить потери азота при поверхностном внесении мочевины её сразу надо заделывать в почву.

На стадии гидролиза углекислого аммония происходит местное подщелачивание почвы, а образующиеся ионы аммония обменно поглощаются.

При последующей их нитрификации наблюдается сдвиг реакции в кислую сторону. По способности подкисления почвы и агрономической эффективности, мочевина равноценна аммиачной селитре.

Мочевина лучшая форма азотных удобрений для некорневых подкормок плодовых и овощных культур. Она используется также и для поздних подкормок пшеницы, с целью повышения белковости зерна.

Еще одна форма азотного удобрения — сульфат аммония или сернокислый аммоний

Его получают путем улавливания серной кислотой аммиака из коксохимических газов.

Сульфат аммония имеет слабую гигроскопичность, не слеживается при хранении и может транспортироваться без упаковки.

Недостатком этого удобрения является низкое содержание азота — 21% и высокая физиологическая кислотность.

Она связана с тем, что из сульфата аммония растения быстрее и в больших количествах потребляют азот в виде аммония, чем серу в виде аниона серной кислоты.

Наибольший сдвиг реакции происходит в мало буферных почвах не насыщенных основаниями. На этих почвах сульфат аммония по эффективности уступает другим азотным удобрениям особенно при возделывания культур чувствительных к кислотности.

Аммонийный азот удобрения обменно поглощается почвенными коллоидами, медленнее нитрифицируется и не вымывается, поэтому сульфат аммония целесообразно применять в условиях орошаемого земледелия под рис и хлопчатник, а также в субтропической зоне для удобрения чая и других культур

Чисто нитратные формы азотных удобрений применяются у нас в ограниченном количестве они имеют низкое содержание азота, а кальциевая селитра вследствие высокой гигроскопичности обладает плохими физико- механическими свойствами это осложняет и и хранение, перевозку и применение.

Из натриевой и кальциевой селитр анионы NO3- усваиваются растениями интенсивнее, чем катионы натрия или кальция.

Эти удобрения физиологически щелочные, особенно эффективны на кислых почвах.

Нитратные удобрения легкоподвижные и быстродействующие источники азота, их целесообразно использовать для внесения в рядки и при подкормках.

В основное удобрение селитры должны вноситься под предпосевную обработку из-за опасности вымывания нитратов.

Особенно благоприятно натриевая селитра действует на сахарную свеклу и другие корнеплоды, отзывчивые на внесение натрия.

Наряду с твердыми азотными удобрениями в сельском хозяйстве применяют жидкие — Безводный аммиак и водный аммиак

Безводный аммиак самое концентрированное без балластное удобрение.

Его получают путем сжижения газообразного аммиака под давлением.

На всех этапах хранения, транспортировки и внесения безводный аммиак содержит в емкостях рассчитанных на высокое давление.

Безводный аммиак бесцветная жидкость, она в один и семь десятых раза легче воздуха, температура кипения плюс 34 градуса цельсия. На воздухе безводный аммиак быстро испаряется. Переход в газообразное состояние сопровождается охлаждением.

В высоких концентрациях, аммиак обладает сильным токсическим действием на организм человека. К работе с безводным аммиаком допускается только специально обученный персонал при этом необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

Перевозка безводного аммиака от завода-изготовителя до прирельсовых складов производится в специальных железнодорожных цистернах. На склады расположенные в глубине обслуживаемого района, удобрение перевозят в автоцистернах заправщиках.

Внесение безводного аммиака производят с помощью специального агрегата, позволяющего равномерно распределять удобрения в почве с одновременной заделкой на нужную глубину.

На тяжелых почвах безводный аммиак заделывают на глубину 12 -14 см, на легких несколько глубже. Это позволяет избежать потерь за счет улетучивания аммиака в почве.

Безводный аммиак из жидкости превращается в газ, который абсорбируются коллоидами и поглощается влагой с образованием гидроокиси аммония. Это вызывает временное местное подщелачивание почвы, которое затем по мере нитрификации аммония меняется на слабое подкисление.

Аммонийный азот обменно поглощается и химически связывается органическими и гуминовыми кислотами.

При высокой концентрации аммиака в зоне внесения, временно подавляется жизнедеятельность почвенной микрофлоры в том числе нитрифицирующих бактерий, поэтому в первое время азот удобрения локализуется вблизи места внесения, преимущественно в аммонийной форме.

Безводный аммиак можно вносить осенью под основную обработку почвы не опасаясь потерь азота за счет вымывания и денитрификации. При подкормках пропашных культур безводный аммиак вносят в середину междурядий чтобы избежать угнетение растений при высокой концентрации аммиака.

В отличие от безводного аммиака использование аммиачной воды проще и безопаснее.

Ее можно хранить и перевозить в обычных герметизированных цистернах, рассчитанных на невысокое давление.

Водный аммиак выпускается двух сортов.

Как и безводный аммиак, аммиачную воду вносят в почву с одновременной заделкой на необходимую глубину. Опыты с различными культурами показывают, что безводный аммиак и аммиачная вода по эффективности не уступают твердым формам азотных удобрений, а на легких почвах в условиях орошения и в увлажненных районах превосходят их.

Следует также отметить, что стоимость единицы азота при производстве жидких удобрений значительно ниже, чем твердых.

Применение жидких удобрений позволяет осуществлять полную механизацию всех процессов, связанных с транспортировкой, заправкой и внесением. Это одно из основных преимуществ жидких удобрений.

Растения используют лишь 50-60 % внесенного в почву азота, а 20-30% теряется преимущественно в виде молекулярного азота и газообразных его окислов на легких почвах, в регионах с большим количеством осадков.

В условиях орошаемого земледелия, также происходят значительные потери азота вследствие вымывания нитратов.

Можно ли снизить эти потери?

В настоящее время уже производятся и испытываются опытные партии медленно действующих азотных удобрений на основе слабо растворимых соединений, прежде всего продуктов конденсации мочевины с алифатическими альдегидами.

Изучается также гранулированное азотное удобрение с покрытием из полимерных пленок.

В состав мочевины твердых и жидких аммонийных удобрений вводят ингибиторы нитрификации, химические соединения, которые способны селективно подавлять нитрификацию до момента интенсивного потребления азота растениями.

Заканчивая рассказ об азоте, уместно привести замечательные слова из книги Дмитрия Николаевича Прянишникова: «Не считая воды, именно азот является самым могущественным двигателем в процессах развития и творчества природы. Его уловить, им овладеть, вот в чем задача, его сберечь вот в чем ключ к экономике, подчинить себе его источник, вот в чем тайна благосостояния»

Источник

Особенности применения азотных удобрений

Полноценность развития и урожайность любых сельхозкультур в значительной степени зависит от того, получают ли они требуемое количество не только солнечного света и влаги, но и питательных веществ. Физиология растений такова, что основной объем всех необходимых компонентов они усваивают из почвы через корневую систему. Однако даже самые плодородные виды грунта не содержат микро- и макроэлементы в том количестве, в каком они требуются для интенсивного сельского хозяйства.

Поэтому при регулярном использовании почвы достаточно быстро истощаются – тем более, если на них из сезона в сезон выращивать одни и те же культуры. Особенно опасно для растений азотное истощение – это особо важный элемент, имеющий первостепенное значение для их роста. К тому же разные виды почв изначально по-разному обогащены азотом – в плодородных черноземах он присутствует в довольно больших количествах, а песчаные грунты и супеси этот ценный элемент практически отсутствует. Поэтому важной задачей является восполнение его соединений – для этого в грунт вносятся различные виды азотных удобрений. Это специализированные составы, содержащие различные азотистые соединения в легкоусвояемых формах. Однако использоваться они должны максимально внимательно – соблюдать нормы внесения, оптимальные сроки и другие нюансы.

Для чего нужны азотные удобрения

Роль элемента №7 в жизни растений очень высока:

Необходим для образования нуклеиновых кислот, белков, растительных ферментов и многих других органических веществ, необходимых для образования новых клеток – другими словами, он необходим для быстрого набора массы растениями.

Формирует не только обильную зеленую массу, но также цветы, завязь и плоды.

В целом стимулирует плодоношение практически всех садовых культур.

Присутствует он и в хлорофилле, отвечающем за процессы фотосинтеза и энергообмена.

Способствует заживлению следов обрезки на стволах деревьев, предотвращая их подмерзание и последующее поражение различными заболеваниями.

При достаточном поступлении азота растения более стойко переносят зимние периоды, быстрее адаптируются к новому вегетативному циклу. При этом, как показывают исследования, повышается не только количество, но и качество собираемого урожая, а также стойкость к различным заболеваниям и вредителям. Учитывая столь разнообразные функции этого химического элемента, а также неоднородность его запасов и их быструю истощаемость, азотные удобрения, их значение и применение в сельском хозяйстве практически невозможно переоценить. Это наиболее эффективный способ поддерживать плодородность земель независимо от их типа и повышать урожайность сельхозкультур.

Недостаток и избыток

Если растениям недостает азотных соединений, то это проявляется следующим образом:

затормаживается развитие растений;

листья становятся мелкими, быстро желтеют, их края начинают сохнуть;

цветов образуется меньше, и они слабые;

Очень чувствительны к нехватке азота все виды рассады, газонная трава, все тыквенные, малина. Важнее всего обеспечить его полноценное поступление весной, когда у растений начинается период вегетации.

Вреден не только недостаток, но и избыток азота – если вносить слишком много азотосодержащих смесей, то это может привести к следующим неприятным результатам:

формируется слишком большая зеленая масса – листьев много, цветов и завязи мало;

даже в относительно теплую зиму культуры-многолетники могут померзнуть, если активно подкармливать их азотосодержащими добавками со второй половины июля;

урожай плохо хранится и гниет из-за накопления воды в тканях;

растения становятся подвержены многим заболеваниям, в частности, мучнистой росе, а также вредителям;

в плодах и листьях накапливаются нитратные соединения.

Таким образом, даже при учете понимания, почему азотные соединения так важны для жизни растений, использование их должно быть грамотным. Прежде всего, нужно соблюдать сроки и дозировки, о которых мы поговорим далее.

Группы азотосодержащих подкормок

Классификацию используемых сегодня азотных удобрений можно провести по типу используемых для их производства соединений. Для наглядности мы представили их в виде таблицы:

| Название группы | Характеристика |

| Нитратные (селитры) | В состав таких сельхоздобавок входят соли азотной кислоты, образуемые с участием аниона NO3- |

| Аммонийные | Используют в качестве источника азота аммоний – катион с формулой NH4+ |

| Аммонийно-нитратны | Комплексные стимуляторы роста, включающие в себя и нитраты, и аммоний |

| Аммиачные | Изготавливаются на основе аммиака (нитрита водорода) |

| Амидные | Источником азота здесь выступает амид NH2-, который является остатком аммиака |

Некоторые из видов удобрений являются медленнодействующими. Такое название обусловлено тем, что азот из таких подкормок трансформируется в необходимую растениям форму постепенно. Благодаря этому обеспечивается его поступление в течение всего вегетационного цикла, одновременно уменьшаются и потери ключевого элемента.

Отдельную группу также составляют органические азотосодержащие подкормки: навоз, в том числе и птичий, растительный перегной, сапропель (отложения со дна водоемов).

Наиболее популярные варианты

Чтобы правильно выбрать питательную добавку для тех или иных задач, следует знать не только то, какие азотные удобрения бывают вообще, но также какие из них используются наиболее часто, а также в чем их преимущества и недостатки. Как показывает многолетняя практика, для разных сельхозкультур зачастую необходимо использовать разные же источники азота. Это связано с множеством факторов, начиная от специфики химического состава и заканчивая особенностями почв, на которых выращиваются те или иные растения.

Натриевая селитра – содержит примерно 16% азота. Именно это соединение стало одним из первых азотосодержащих удобрений в мире. Является дополнительно источником натрия, который необходим корнеплодам, хорошо усваивается растениями, легко растворяется в воде. Однако не стоит закупать эту подкормку впрок – при хранении она слеживается. Еще одним ее недостатком является быстрое вымывание из грунта. Имеет выраженную щелочную природу, поэтому рекомендуется к использованию на кислых почвах. При работе нужно соблюдать меры предосторожности и не допускать попадания на кожу. Запрещено использование в теплицах. Подходит и для весеннего, и для летнего применения.

Кальциевая селитра – еще один представитель нитратных добавок, содержащая 15,5% молекулярного азота. Быстро и полностью растворяется в воде, предотвращает развитие вершинной гнили. Гигроскопична, поэтому при хранении нужно тщательно защищать от влаги. Подходит для почв с нейтральной и повышенной кислотностью. Может использоваться и весной, и летом.

Аммиачная селитра – соединение аммиачно-нитратного типа, включает в состав до 35% азота. Хорошо смешивается с водой, отличается высокой усвояемостью. Рекомендована исключительно для нейтральных и щелочных почв. Вносить ее следует только в прикорневую зону. При превышении концентраций растения могут погибнуть. Применяется весной, в том числе ранней, и осенью до вскапывания земли, а также летом в качестве подкормки.

Карбамид (мочевина) – амидное соединение с концентрацией азота в 46%. Растворимый в воде, быстро усваиваемый состав. Для большей эффективности вносить следует на глубину в 10 см – в противном случае вымывается дождевой и поливной водой, а также выветривается. Применяться может на щелочных и нейтральных почвах в весенний и летний сезон.

Сульфат аммония – азот составляет 20% его массы. Также отлично подходит для приготовления водных растворов, устойчив к вымыванию. Является ценным источником серы, массовая доля которой составляет 24%. Из-за выраженной кислотности пользоваться сульфатом аммония допускается только на щелочных грунтах. Вносить его следует осенью до вскапывания участка.

Все указанные средства имеют порошкообразную либо гранулированную форму. Однако есть целая группа азотсодержащих прикормок, изготавливаемых в виде жидкостей. Какие это азотные удобрения? Это 2 вида аммиака – жидкий, содержащий воду, и безводный. В них содержится большое количество азота и при этом они доступны по цене. Также безусловными преимуществами таких подкормок являются удобство равномерного внесения в землю и отличная усвояемость. Действуют они достаточно долгое время, поэтому частота использования может быть небольшой. Однако для использования жидких аммиачных растворов требуется специальная техника, поэтому используются они, как правило, в аграрных хозяйствах промышленных масштабов. Однако здесь их применение позволяет получить максимальный эффект.

Когда и в каких количествах вносят азотные удобрения

Что относится к азотным удобрениям для растений, мы рассмотрели. Теперь нужно разобраться, как применять их правильно. Для этого следует знать потребности разных видов растений в азоте и рекомендованные сроки внесения подкормок:

Из овощей более всего нуждаются в азоте тыква и кабачки, перец, капуста всех видов, а также картофель позднего созревания. Среди плодово-ягодных культур основными его потребителями являются малина и ее близкий родственник – ежевика, а также слива всех сортов и вишня. Также выраженное положительное влияние оказывают азотосодержащие добавки на декоративные растения. Нормой для этой группы считается 20-25 г чистого азота на 1 кв.м посадок.

Немногим менее активно используют N2 из почвы морковь и свекла, огурцы и помидоры, петрушка, а также чеснок. К этой же группе потребителей относятся смородина всех видов, крыжовник, яблоневые деревья и однолетние цветы. Норма внесения здесь составляет примерно 15-20 г чистого вещества (природного или из минеральных удобрений) на 1 кв.м земли.

Незначительной потребностью в азоте отличаются груша, листовой салат, шпинат, редис, а также картофель раннего созревания. Для их полноценного роста достаточно 10-15 г азота на 1 кв.м.

Для некоторых культур дополнительная подпитка азотом практически не требуется. Это, прежде всего, бобовые – они получают его необходимое количество благодаря деятельности клубеньковых бактерий. Более того, такие посадки еще и отдают часть образованного N2 в окружающий грунт.

Вносить азотсодержащие добавки рекомендуется весной либо осенью с последующей перекопкой – это позволяет удобрениям углубиться в толщу участка, что предотвращает их вымывание и выдувание. В это время вносится, как правило, 50-75% всего объема, который потребуется в течение вегетационного периода. В результате растения, начинающие новый цикл роста или только высаженные в открытый или тепличный грунт, сразу получают мощную подпитку, необходимую для активизации процессов роста. Оставшийся объем следует распределить на несколько летних подкормок.

Дозировка для каждого конкретного средства рассчитывается отдельно в зависимости от их состава, поскольку концентрация чистого азота в них различается. Кроме того, следует учитывать и рекомендации производителей агродобавок.

Лучшие азотные удобрения: примеры из практики

В конце приведем небольшой рейтинг азотосодержащих подкормок, основанный на оценках реальных пользователей:

Карбамидно-аммиачный раствор – в его состав входят нитратные и амидные соединения, а также жидкий аммиак.

Чистый карбамид – максимальная концентрация, 3 формы азота, экологичный и простой в применении.

Аммиачная селитра марки Б – универсальный состав с высокой концентрацией, содержащий равные доли нитратной и аммонийной формы.

ACTIVE-азот – жидкий состав, подходит для внекорневого использования, содержит, помимо азота, большое количество иных полезных минеральных веществ.

Гелиос Азот – жидкая подкормка с богатым составом, включающим полный аминокислотный профиль.

Приведенные примеры отобраны на основе мнений потребителей и не являются рекламой или рекомендацией к приобретению.

Источник