Бактериальные удобрения: виды, свойства, характеристика и применение

Концентрация в почве различных элементов напрямую зависит от количества в ней бактерий. Нехватка последних может привести к неправильному развитию и замедлению роста. Чтобы устранить эту проблему, используют бактериальные удобрения. Их применение считается самым безвредным видом подкормки.

Бактериальные удобрения — это микробиологические инокулянты. Они способны значительно улучшить питание всех растений. В их составе нет питательных компонентов. Попадая в почву, эти вещества способствует увеличению биохимических процессов. Органические и бактериальные удобрения способствуют улучшению питания растений.

Характеристика, основные свойства

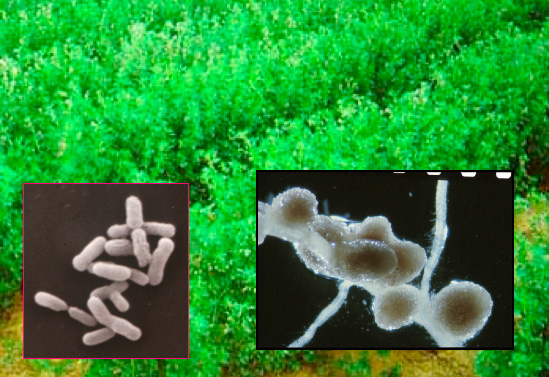

Бактерии – это микроорганизмы, в которых отсутствует ядро (прокариоты). Они присутствуют в нашей жизни везде. Живут доменами. Всем известно, что жизнь на нашей планете началась именно с бактерий. Они по сей день нас сопровождают в течение всей жизни, помогая нам и убивая нас.

Бактерии принимают активное участие в круговороте веществ в нашем мире. Благодаря этим микроорганизмам сохраняется баланс в атмосфере углекислого газа, к примеру. Но бактерии стали причиной смертей многих людей. Ведь эпидемические болезни также вызывают бактерии. С холерой, тифом, оспой смогли справиться медики. Человек справился с негативным воздействием бактерий и продолжает направлять их силу себе на пользу. Благодаря биотехнологиям мы можем использовать различные полезные бактерии в благих целях

Виды бактериальных удобрений

Сегодня производители предлагают ряд различных удобрений. Их можно приобрести практически везде, к примеру, в компании «Инбиофит». Бактериальное удобрение содержит в себе живые культуры. Их используют для удобрения семян, часто вносят непосредственно в землю. Все биоинокулянты можно разделить на группы:

- фитостимуляторы;

- биоудобрения;

- средства биозащиты;

- микоризные инокулянты.

Фитостимуляторы — это препараты, в состав которых входят бактерии, стимулирующие активный рост растения. Фитогормоны позволяют за минимальный промежуток времени ускорить рост растения. Формируется не только корневая система, но и надземная часть.

Биоудобрения. Чаще всего под этим словом подразумевают бактериальные удобрения из клубеньковых бактерий. Они способствуют лучшему усвоению органических и минеральных соединений магния, железа, фосфора, цинка и кальция.

Средства биозащиты используют в качестве профилактики различных инфекционных заболеваний. В их состав входят бактерии с выраженными антагонистскими свойствами. Этот тип бактериальных удобрений проявляет эффективность особенно против семенных инфекций: пузырчатой головни кукурузы твердой, пыльной головни пшеницы.

Эти болезни передаются в основном через семена. Иногда причиной заражения могут стать воздушные течения. Подобные средства биозащиты позволяют активно бороться с некоторыми возбудителями почвенных инфекций: корнеедом сахарной свеклы, фузариозной, южной, гельминтоспориозной и склероциальной гнилью бобовых и зерновых культур.

Микоризные инокулянты состоят из грибов, которые в своем основании имеют мицелий. Это разветвленная сеть нитей. Она позволяет значительно увеличивать всасывающую площадь корневой системы. Такие удобрения позволяют в разы увеличить потребление растениями воды и минералов из почвы.

На сегодняшний день в домашнем хозяйстве активно используют бактериальные удобрения и биоудобрения.

Удобрения из клубеньковых бактерий

Относительно недавно начали использовать бактериальные удобрения. Впервые было обнаружено их положительное влияние на бобовых культурах. Их действие заключается в образовании на корнях особых клубней. Такое взаимодействие называется симбиозом.

Взаимная выгода бактерий и растения заключается в том, что первые активно потребляют из воздуха азот, который в дальнейшем и передают зеленым насаждения. Растения же насыщают бактерии необходимыми питательными веществами. На сегодняшний момент человечество приловчилось самостоятельно создавать бактериальные удобрения. «Инбиофит» предлагает широкий ассортимент этой категории товаров.

На данный момент на промышленной основе выпускается 2 вида препаратов из клубеньковых бактерий:

В основе этих удобрений лежат живые клубеньковые бактерии. Они относятся к роду Rhizobium. При производстве основная задача – накопление большого количества жизнеспособных клеток, сохраняющих свои полезные свойства. Их используют для изготовления препаратов. Клетки должны быть «сильными». Ведь они сохраняют свои свойства на протяжении всего гарантийного срока. Расскажем подробно об особенностях производства бактериальных удобрений и их видах.

Помните, что «Ризоторфин» и «Нитрагин» используют только для бобовых культур.

«Ризоторфин»

«Ризоторфин» – это инокулянт, в состав которого входит стерильный торф. Он способствует сохранности активности клубеньковых бактерий в течение длительного времени. В продаже можно встретить это удобрение и в жидком виде.

Клубеньки закрепляются на корневище растения, впитывают молекулярный азот и перерабатывают его в нужную форму для растения. Необходимое количество азота позволяет растению полноценно развиваться.

Производство бактериальных удобрений предусматривает высушивание торфа при 100 °С. После его перемалывают для получения порошка. Последний нейтрализуют мелом. После добавляют воду, чтобы достичь около 35% влажности. На этом этапе смесь запаковывают и облучают гамма-лучами. После вносятся клубеньковые бактерии при помощи шприца.

Производители рекомендуют использовать на 1 га 200 г «Ризоторфина». Это удобрение используют в жидком виде. Вещество необходимо развести с водой и пропустить через марлю, сложенную в 3 слоя. Раствором необходимо обработать семена в день высадки или за сутки.

Можно самостоятельно приготовить «Ризоторфин» в домашних условиях. Для этого необходимо подготовить закваску. Эту процедуру следует выполнить еще летом. В подготовленный заранее резервуар необходимо уложить измельченную растительную массу. Заполняют емкость на 1/3. Емкость плотно закрывают крышкой и устанавливают на хорошо освещенное солнцем место. Через определенное время зеленая масса начнет гнить, о чем будет свидетельствовать неприятный запах.

На этом этапе необходимо заполнить 2/3 емкости водой. В таком состоянии емкость оставляют на 10 дней, за которые должна созреть закваска. Если в этот период прохладная погода, то емкость можно оставить на срок до 3 недель.

Готовую смесь необходимо разбавить с водой, перемешать и залить в компостную яму. Можно повторно сделать закваску. Для этого в емкости необходимо оставить 1/3 жидкости.

«Нитрагин»

Этот препарат был изначально изготовлен в Германии. Его использовали как подкормку бобовых зеленых культур. Его производство предполагает использование клубеньковых бактерий, которые получают в лабораторных условиях. Препарат «Нитрагин» выпускают в 3 формах: сыпучий, плотный и жидкий.

Хранится это удобрение в специальном веществе – накопителе. Он представляет собой компост из соломы, бобовых, угля и торфа. Можно найти «Нитрагин» как в сухом, так и во влажном виде. Попав в землю, бактерии располагаются на корневых волосках. Здесь они образуют клубеньки, где в дальнейшем и размножаются.

«Нитрагин» в сухом виде представляет собой серый порошок, с максимальной влажностью до 7%. В производственных масштабах используются штаммы бактерий, которые проявляют особую устойчивость к высушиванию. Бактерии выращивают в агаризованной среде, которая состоит из агара, сахарозы и отвара из бобовых семян. Она является отличным материалом для выращивания бактерий. Эту среду заливают в специальную колбу. После на протяжении 2 дней выращивают в ней бактерии. Нужно обращать внимание на температуру в колбе. Допустимое значение +28. +30 °C.

Через 2 дня жидкость сепарируют. В итоге получается влажная масса, которую высушивают. После массу измельчают и фасуют в пакеты для дальнейшей реализации.

Как и «Ризоторфин», «Нитрагин» можно самостоятельно изготовить в домашних условиях. Необходимо подготовить корни бобовых растений, которые нуждаются в подкормке. Они должны быть здоровыми, при необходимости пораженные отростки удаляют. С корня удаляют землю, промывают его водой и высушивают в темном месте. После полного высыхания корень тщательно измельчают и получают удобрение.

Помните, что «Нитрагин» должен вноситься только под культуры, для которых он предназначен. Также перед подкормкой необходимо проверить срок годности бактерий, ведь просроченный препарат никак не повлияет на рост и развитие растений.

Бактериальное удобрение «Азотобактерин»

По своему действию этот препарат схож с привычными азотными удобрениями. Производители выпускают «Азотобактерин» торфяной, почвенный и сухой.

В сухом виде вещество состоит из клеток со вспомогательными компонентами. Производство этого удобрения схоже с изготовлением «Нитрагина». Культуры растят на питательной среде, дополнительно добавляя сложные соли молибденовой кислоты, сульфат железа и марганца. Высушенное вещество фасуют по пакетам. Хранится такое удобрение до 3 месяцев, при температуре +15 °С.

Бактерии почвенного и торфяного «Азотобактерина» могут размножаться только в твердой среде. Для получения этого удобрения необходимо использовать землю или торф. Полученный субстрат тщательно просеивают и соединяют с 2% извести и 0,1% суперфосфата.

500 г смеси насыпают в бутылки объемом 0,5 л. После увлажняют водой до 50% в объеме. Бутылки плотно закрывают турундочками из ваты и направляют на стерилизацию. Посевной материал подготавливают на агаровых средах. В их состав входят сахар и минеральные соли.

Подготовленный материал смывают водой, переносят на субстрат. Помните, этот процесс должен происходить в условиях полной стерильности. Все компоненты, которые находятся в емкости, необходимо хорошо перемешать и отправить в термостат. Здесь бактерии активно размножаются до определенного количества. Срок хранения этого удобрения составляет 2-3 месяца.

Какое применение бактериального удобрения «Азотобактерин»? Его используют для подкормки семян, компостов и уже подросшей рассады. Подкормка этим препаратом растений положительно сказывается на урожайности. Она увеличивается на 15%.

Удобрение в сухом виде используют для обработки зерна. Картофель и рассаду (ее корни) опрыскивают жидким раствором. На 1 га земли рекомендуется использовать 300 млрд клеток, которые предварительно разводят в 15 л воды.

Обратите внимание, что во время удобрения почвенными или торфяными препаратами семена необходимо смешать с заранее смоченным удобрением. После оставляют на некоторое время для подсушивания. В дальнейшем смесь можно наносить на корневище.

Используя «Азотобактерин», мы насыщаем почву не только бактериями, но и микроэлементами, находящимися в перегное и торфе. Это идеальный вариант органо-бактериального удобрения для дерново-подзолистых почв.

«Фосфоробактерин»

Название препарата говорит само за себя. В его состав входит фосфор. Все микроорганизмы, из которых состоит подкормка, накапливаются и передаются растению в доступной для него органической форме.

Это удобрение выпускается в виде дуста или жидкости. Использование бактериального удобрения «Фосфоробактерина» положительно влияет на растения, значительно повышая их урожайность. Оно отлично сочетается с любыми органическими удобрениями. Использовать это вещество можно с различными видами растений. Его вносят в почву или обрабатывают им семена.

Правила применения

Существуют общие правила, которые помогут получить максимальный результат после внесения веществ:

- Жидкие удобрения необходимо вносить в небольших дозах.

- Перед внесением удобрений почву обязательно нужно увлажнить, чтобы не обжечь корни растений.

- Запрещается лить раствор на побеги.

- Вносить удобрения необходимо поздним вечером или пасмурным днем. Бактерии не переносят солнечного света.

- Удобрения не рекомендуется вносить под ослабленные, недавно посаженные или больные растения.

- Удобрения минеральные, органические, бактериальные нельзя хранить рядом с ядовитыми веществами. Нельзя допускать резкие перепады температуры.

- В резерве не рекомендуется держать удобрения более 2 лет.

Документация

Удобрения часто используют в промышленных целях в сельскохозяйственной отрасли. В таком случае необходимо правильно составлять документацию, подтверждающую использование минеральных, органических и бактериальных удобрений. Акт необходим для списания в расход с подотчета соответственных веществ.

Документация должна быть составлена агрономами по завершении внесения удобрений в грунт. Акт обязательно утверждается руководителем организации.

К написанному акту обязательно необходимо приложить накладные, лимитно-заборные карты и подобные документы. Они должны подтверждать доставку удобрений со склада к месту их использования.

Подписанный акт об использовании удобрений передается в дальнейшем в бухгалтерию. Здесь он проверяется и используется для дальнейшего списания материальных ценностей с подотчетного лица.

Вывод

Плодородные земли – это ценность страны. Но рано или поздно они истощаются. Ну а если грунт беден на минеральные вещества, то урожай будет скудным. В таком случае специалисты рекомендуют регулярно использовать биологические удобрения. Они безопасны для здоровья человека и положительно влияют на качество урожая.

Эти живые микроорганизмы вступают во взаимовыгодные отношения с растением. Биологические удобрения получают необходимые вещества от растений. Взамен бактерии способствуют улучшенному насыщению питательными веществами растений.

Такое взаимодействие позволяет получить хороший урожай аграриям. Растения быстрее растут, плоды крупные, в большом количестве. Кроме того, биологические удобрения — природные, чистые, безопасные для здоровья.

Источник

Бактериальные удобрения, как неотъемлемый компонент биологического земледелия (аналитический обзор)

Дата публикации: 06.04.2016 2016-04-06

Статья просмотрена: 1149 раз

Библиографическое описание:

Ерёмин, Д. И. Бактериальные удобрения, как неотъемлемый компонент биологического земледелия (аналитический обзор) / Д. И. Ерёмин, О. Н. Попова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 6.5 (110.5). — С. 144-146. — URL: https://moluch.ru/archive/110/27511/ (дата обращения: 11.12.2021).

В статье рассмотрены особенности применения бактериальных удобрений в современном земледелии. Дана подробная классификация наиболее распространённых бактериальных удобрений. Большое влияние уделено тому, под какие культуры они могут использоваться и в каком количестве. Описаны оптимальные условия для их транспортировки, хранения и непосредственно внесения в почву. Отмечено, что необходимо при использовании бактериальных удобрений обладать высокой культурой земледелия с научно-техническим сопровождением.

Ключевые слова: пашня, биологическое земледелие, микрофлора, клубеньковые бактерии, азотобактер, бактериальные удобрения, ризоторфин, нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин.

На протяжении нескольких десятилетий установлено и экспериментально подтверждено, что главным источником, восполняющим запасы питательных веществ, необходимых растениям являются удобрения. Путем внесения органических и минеральных удобрений человек научился изменять питательный режим, тем самым создал возможность получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Буквально за последние 15-20 лет аграрии начали всецело надеяться на агрохимикаты, тем самым забывая о биологической составляющей почвы. Это в свою очередь привело к увеличению себестоимости продукции, а кроме этого и к ухудшению экологической обстановки агроландшафтов.

Существует возможность улучшения питательного режима за счет использования микробного потенциала почвы. Аграрная наука разработала действенные меры по стимулированию почвенной микрофлоры, жизнедеятельность которой способствует высвобождению дополнительного количества питательных веществ и увеличению урожайности.

Как отмечают, Н.В Абрамов и Д.И. Ерёмин ещё в 70 годы прошлого столетия без внесения минеральных удобрений можно, было получить урожай зерновых 1,5-1,6 т/га, а к 80 годам эта цифра достигла 3,0 т/га [1]. Увеличение урожайности в этом случае обусловлено правильным подбором научно-обоснованной системы земледелия, стимулирующей почвенную микрофлору. Великий земледел Сибири, Терентий Семенович Мальцев, в свои годы отмечал, что необходимо активизировать естественный процесс обмена веществ путем использования мелких обработок, а не угнетать полезную биоту обработкой с оборотом пласта. Он отмечал, что безотвальная обработка почвы при хорошей аэрации приводит к распаду органического вещества, в результате чего образуются углеродистые соединения, необходимые для жизнедеятельности микроорганизмов.Данные многолетних наблюдений микробиологов свидетельствуют о том, что стимулировать микрофлору можно за счёт рыхления почвы без оборота пласта. При активизации микробоценоза происходит разложение растительных остатков и первичный процесс гумификации.

Также не стоит забывать об органических удобрениях, с внесением которых в почву поступает полезная микрофлора, участвующая в преобразовании органического вещества. Главным образом она поступает с навозом, соломой и сидератами. Проблема применения органических удобрений в том, что мы не можем регулировать количество и видовой состав поступающей микрофлоры.

Сейчас многие руководители хозяйств, чтобы выжить в условиях кризиса пытаются экономить на всех стадиях производства зерна – сокращают до минимума все затраты, при этом отказываясь от важных и необходимых технологических операций или замещая их обработкой пестицидами. Это приводит не только к снижению полезной микрофлоры, но и к ухудшению почвенного плодородия.

На сегодняшний день многие почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот микробно сильно истощены — это подтверждается исследованиями Д.Р. Майсямовой [4,5]. Для восстановления микробиологического потенциала необходимо предусматривать систему внесения специальных бактериальных удобрений. Эти удобрения сами по себе не содержат в своём составе элементов питания, а состоят из бактерий, которые преобразуют недоступные растениям питательные вещества в доступную форму.

Общеизвестны следующие виды бактериальных удобрений: ризоторфин, нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин, в основу которых заложены определенные виды бактерий. Ризоторфин считается комплексным бактериальным удобрением и отличается от остальных тем, что в его состав входит несколько видов бактерий, которые активно взаимодействуют со средой и перерабатывают ее в доступную для растений микроэлементную форму. Наибольшее значение из них принадлежит клубеньковым бактериям рода Rhizobium, которые живут на корнях бобовых растений и обеспечивают симбиотическую фиксацию азота воздуха [2]. Кроме этого, ризоторфин усиливает разложение органических веществ, значительно повышает биологическую активность почв, способствует быстрому росту растений и получению высоких урожаев, возделываемых культур. Применение ризоторфина повышает урожайность бобовых культур на 10-15 %, а в хозяйствах, использующих его впервые на 50-100 %. Исследователями Московской области установлено, что данное удобрение даёт прибавки урожая овса и яровой пшеницы в среднем от 1,7 до 5,4 ц/га. Его действие отмечается даже на низкоплодородных почвах подзолистого типа.

Большое значение для сельскохозяйственного производства играет нитрагин. Необходимо отметить, что он применим только к бобовым культурам, так как содержит огромное количество клубеньковых бактерий, которые вызывают обильное образование клубеньков у бобовых растений. А также потому, что клубеньковые бактерии не могут проникать в корни не бобовых растений.Эти бактерии, усваивают газообразный азот из воздуха и переводят его в белковые и другие азотистые соединения, активно используемые растениями после отмирания бактерий [6]. Чаще всего нитрагином обрабатывают (инокулируют) семена, но нередко его вносят и в саму почву.

Еще один представитель бактериальных удобрений заслуживает внимания товаропроизводителей, это – азотобактерин. Он, как и нитрагин содержит в своём составе бактерии, способные доставлять необходимый азот в почвенную среду, но спектр его действия значительно шире. При применении азотобактерина в почву поступает большое количество микроэлементов, необходимых как микроорганизмам, так и растениям. Азотобактерин применяют под все сельскохозяйственные культуры, положительные результаты он дает при внесении под овощные культуры и картофель. Так как бактерии азотобактерина лучше всего развиваются в прикорневой зоне, вносят его в почву непосредственно с семенами, клубнями и рассадой.

Исследования учёных ГАУ Северного Зауралья показали, что основные пахотные почвы Тюменской области содержат большие запасы валового фосфора, который практически недоступен для растений [3]. Причиной его высокого содержания в почве является длительное применение высоких доз фосфорных удобрений в 70-90 годы прошлого столетия, часть из которых перешла в труднодоступное состояние. В настоящее время стоимость фосфорных удобрений существенно дороже азотных, поэтому товаропроизводители часто от них отказываются, тем самым лимитируя свой урожай по доступному фосфору в почве. В таких условиях особое внимание необходимо уделить такому удобрению как фосфоробактерин, который содержит в своём составе бактерии, способные разлагать и переводить трудно растворимые фосфоросодержащие органические соединения в легкодоступные для растений формы. Его внесение стимулирует развитие корневой системы растений, а также подавляет развитие в почве патогенной микрофлоры. Фосфоробактерин может использоваться под все культуры, но наибольший его эффект наблюдается при применении на богатых органическим веществом почвах и преимущественно не кислых.

При использовании бактериальных удобрений необходимо соблюдать определённые правила, так как свою эффективность они показывают только при высоком уровне земледелия с обязательным научно-техническим сопровождением. Несмотря на их положительное действие, возникают некоторые технологические сложности, касающиеся их транспортировки, хранения и непосредственно самого внесения. Так как данные удобрения содержат живые организмы хранить их необходимо в строго определённом месте, не допуская резких перепадов температур, из-за чего они могут снизить свою эффективность или вообще погибнуть. Рядом с ними не должны располагаться ядовитые вещества, особенно средства защиты растений. Кроме того, срок хранения бактериальных удобрений недолгий (до 2 лет), поэтому использовать их нужно максимально быстро после вскрытия упаковки [7].

Вносить бактериальные удобрения необходимо во влажную почву, лучше всего вечером, так как микроорганизмы не любят попадания прямых солнечных лучей. Нельзя допускать попадания раствора на побеги растений, а под молодые растения вносить их вообще не рекомендуется, так как в этот период они сильно ослаблены. Нередко возникает сложность при внесении требуемых доз (несколько грамм на гектар почвы) и подборе специальной техники.

Для эффективного их влияния на общую биологическую активность и повышения плодородия почвы необходимо разрабатывать штаммы бактерий, учитывая условия разных климатических зон, так как микробиологические удобрения, созданные для южных районов, не всегда работают в северных регионах.

Заключение

Бактериальные удобрения обладают мощным потенциалом повышения эффективного плодородия старопахотных почв. И при правильном их использовании способны увеличить урожай зерновых культур в среднем на 1,5-5 ц/га. При этом необходимо чётко знать микробиологическую характеристику почвы, в которую будут вноситься удобрения. Вместе с тем нужно помнить, что при применении бактериальных удобрений необходимо обладать высоким уровнем современных знаний работников аграрного сектора, а также владеть высокой культурой земледелия, поддерживающей на всех её этапах научным потенциалом учёных аграриев.

- Абрамов Н.В. Проблемы получения максимально возможной урожайности яровой пшеницы в условиях Северного Зауралья / Н.В. Абрамов, Д.И. Ерёмин // Аграрный вестник Урала. 2009. № 1. С. 31-37.

- Артемьев Е.Г. Роль азотфиксации в формировании гороха в условиях Северной Лесостепи Тюменской области / Е.Г. Артемьев, Ерёмин Д.И. // Вестник Красноярского государственного университета. 2009. № 3. С. 60-66.

- Ерёмин Д.И. Динамика подвижного фосфора пахотного чернозема при длительном использовании органоминеральной системы удобрения в лесостепной зоне Зауралья / Д.И. Ерёмин // Плодородие. 2015. № 4 (85). С. 13-16.

- Майсямова Д.Р. Биологический режим темно-серых лесных почв в процессе сельскохозяйственного использования / Д.Р. Майсямова // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2005. № 5. С. 17-23.

- Майсямова Д.Р. Биологический режим чернозёма обыкновенного в процессе сельскохозяйственного использования / Д.Р. Майсямова, Н.В. Абрамов // Аграрный вестник Урала. 2008. № 5. С. 35-37.

- Скипин Л.Н. Параметры жизнедеятельности клубеньковых бактерий при изменении эдафических факторов / Л.Н. Скипин, В.С. Петухова, Н.В. Перфильев, Н.В. Храмцов // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2014. № 6. С. 103-108.

Терещенко Н.Н. Бактериальные удобрения: проблемы и перспективы применения / Н.Н. Терещенко // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2007. № 7. С. 14-20

Источник

Терещенко Н.Н. Бактериальные удобрения: проблемы и перспективы применения / Н.Н. Терещенко // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2007. № 7. С. 14-20

Терещенко Н.Н. Бактериальные удобрения: проблемы и перспективы применения / Н.Н. Терещенко // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2007. № 7. С. 14-20