Светящиеся бактерии помогут измерить загрязнение почвы в городах Сибири

Красноярские ученые предложили использовать тесты из светящихся бактерий для оценки химического загрязнения почвы. Чтобы получать более точные результаты, исследователи разработали программу, которая учитывает особенности состава почв. Новая система будет полезна в экологическом мониторинге.

Загрязнение почвы — одна из глобальных экологических проблем. Как писала Тайга.инфо, в Сибири лидерами по загрязнению почвы свинцом, цинком, никелем и медью стали Свирск в Иркутской области и Норильск в Красноярском крае. А в Новокузнецке предельно допустимые концентрации нитратов и фторидов превышены в десятки раз.

Для оперативного мониторинга нужны простые и информативные методы оценки экологического состояния почвы, которые и разработали ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета.

Исследователи создали биотест на основе ферментов из светящихся бактерий для прогнозирования токсичности почвы. В основе биотеста — комбинированная система из двух ферментов оксидоредуктазы и люциферазы, выделенных из светящихся микроорганизмов.

Биотест фиксирует изменения интенсивности свечения ферментов под действием токсичных примесей. Подавление свечения пропорционально количеству токсичных веществ в пробах.

Ученые проверили эффективность нового биотеста на почвах, загрязненных фтором, мышьяком и свинцом. Оказалось, что чувствительность биосенсора зависела не только от концентрации токсиканта в почве, но и от свойств образцов грунта. Для получения более точных результатов нужно было учесть химические характеристики почвы. Тогда исследователи разработали программное обеспечение для ферментного биосенсора, чтобы упростить интерпретацию результатов.

Программа содержит данные о нескольких десятках эталонных образцов почвы и их воздействии на ферментные системы различной сложности. Такой подход позволяет выявить фоновое влияние почвы на ферментные биосенсоры.

«Приложение содержит информацию о характеристиках стандартных образцов грунта и влиянии водных вытяжек из этих почв на ферментные системы, — отметил директор Красноярского научного центра СО РАН Александр Шпедт. — Речь идет о фоновом ингибирующем эффекте на компоненты биосенсора. Зная эти значения и исключив их из результатов измерений, мы получаем оценку степени загрязнения образца почвы. Разработанное программное обеспечение и биотест могут найти широкое применение в экологическом мониторинге».

Ранее красноярские ученые с помощью репчатого лука исследовали техногенные загрязнения донных отложений Енисея, составили тепловую карту города и доказали, что пожары в сибирской тайге повышают концентрацию угарного газа в воздухе в 30 раз.

Источник

Сибирские ученые открыли новый вид бактерий, синтезирующих биоразлагаемые полимеры

Новосибирск . 10 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) и Сибирского федерального университета обнаружили в почве новый штамм бактерий, способных накапливать в клетках биоразлагаемые полимеры , сообщает пресс-служба КНЦ.

«Коллектив красноярских ученых ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета обнаружил и выделил новый штамм бактерий, который может расти на различных доступных источниках углерода и синтезировать полимеры с различным химическим составом и характеристиками из сахаров, глицерина, жирных кислот и растительных масел», — говорится в сообщении.

Такие полимеры считаются кандидатами на постепенную замену широко используемым неразлагаемым синтетическим полимерам, которые вредят окружающей среде. Они относятся к биоматериалам широкого спектра применения — от городского строительства и сельского хозяйства до фармакологии и биомедицины.

«В результате исследования ученые также обнаружили, что тип источника углерода влиял на химический состав и свойства полимеров. Таким образом, новый штамм бактерии Cupriavidus necator IBP/SFU-1 способен синтезировать полимеры с короткой и средней длиной цепи», — говорится в сообщении.

В качестве сырья для синтеза полимера новыми бактериями исследователи опробовали различные источники углерода, среди которых фруктоза и глюкоза, очищенный глицерин, растительные масла, в том числе рафинированное подсолнечное и отбеленное рафинированное дезодорированное пальмовое масло, а также жирные кислоты, например, пальмитиновая, миристиновая, лауриновая и олеиновая.

Наивысшие концентрации биополимера в клетках, около 80%, были получены в культурах с пальмовым маслом и олеиновой кислотой в качестве источников углерода. Результаты для «контрольных» фруктозы и глюкозы, существенно не различались и были также близки к 80%. Культивирование на очищенном глицерине дало более низкие показатели, содержание внутриклеточного полимера уменьшилось примерно на четверть. Параметры накопления на насыщенных жирных кислотах и подсолнечном масле были еще ниже.

Источник

Наука в руках школьника: сибирские «охотники за микробами»

Можно ли получить азотное удобрение для растений прямо из воздуха? Можно, если за дело возьмутся азотфиксирующие микробы. В конце 2019 г. в Новосибирске завершился первый этап уникального эксперимента по поиску новых бактериальных штаммов азотфиксаторов, который выполнялся командами из 50 школ Новосибирской области под руководством родителей и опытных наставников. Школьники собрали более 300 образцов бактерий, которые были классифицированы сотрудниками новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Интерес к познанию окружающего мира появляется у человека уже в раннем возрасте, и главное – его вовремя поддержать и направить. Так, один из наших современников, известный российский химик Артем Оганов, благодаря своему интересу к химии и поддержке родителей, уже в восьмилетнем возрасте стал посещать курс лекций в университете.

К сожалению, такие ситуации очень редки: сегодня большинство школьников имеют смутное представление о том, что такое наука и научная деятельность, поэтому даже не знают, будут ли им интересны подобные занятия.

В наши дни среди самых востребованных специалистов – химики и биологи. И России, как и всем развитым странам, нужно каким-то образом заинтересовать талантливых молодых людей в получении этих специальностей. Один из путей решения проблемы – развитие так называемой гражданской науки, которая позволяет привлечь к реальным научным исследованиям молодежь без специальной подготовки.

ИЗ МЕТОДИЧКИ ДЛЯ «ОХОТНИКОВ ЗА МИКРОБАМИ»:

«К микробам (микроорганизмам) относятся археи, грибы, протисты и, конечно же, бактерии. Большинство микробов состоят из одной клетки, а их размер составляет менее 0,1 мм. Микробы незаметны, но присутствуют во всех возможных средах: они ползают по дну океанических впадин, копошатся в снегах Антарктиды, заселяют почвы, парят высоко над нами вместе с облаками и, наконец, буквально кишат в нашем организме (количество клеток бактерий в человеческом теле в десятки раз превышает количество собственных клеток организма). Все микробы отличаются друг от друга по величине, форме, размерам, строению, подвижности, отношению к внешней среде (температуре, влажности и т. д.), характеру питания и дыхания. Для одних микробов (аэробов) необходим кислород, а для других (анаэробов) он не нужен»

Проекты, которые подразумевают обучение через исследовательскую деятельность (их называют «открытие-ориентированными»), уже в течение многих лет активно работают в западных странах. Привлечение школьников к участию в массовых экспериментах по сбору данных об объектах окружающей среды не только позволяет им ощутить вкус к занятиям наукой, но и пробуждает интерес к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством: от изменения климата до нехватки природных ресурсов. И это помогает молодежи осознанно выбрать будущую специальность.

Результаты биотехнологических проектов, которые были подготовлены учеными СО РАН и выполнялись под их руководством в 2018–2019 гг. в рамках образовательного центра «Сириус» (г. Сочи), показали, что даже учащиеся 8–9-х классов могут успешно получать и интерпретировать научные результаты (Астанин, Седых, 2018; Воронина, Карташов, 2018; Смирнова, Лысковский, 2018).

На основе этого опыта была сформирована программа биологических исследований «Охотники за микробами». Первый масштабный эксперимент программы был проведен в 2019 г.: его задачей стал сбор коллекции азотфиксирующих бактерий, представляющих интерес как для фундаментальной науки, так и для сельскохозяйственных биотехнологий.

Удобрения из воздуха

Азот, входящий в состав белков и нуклеиновых кислот всех известных организмов, является жизненно важным химическим элементом. Как известно, его единственным природным источником на Земле является атмосфера, где молекулярный азот (N2) находится в газообразном состоянии буквально в неограниченном количестве (при обычной температуре и давлении он составляет 78 % атмосферного воздуха). Но поскольку в нормальных условиях прочная молекула азота практически не вступает в реакции окисления-восстановления, усваивать этот элемент напрямую растения и животные не могут.

ИЗ МЕТОДИЧКИ ДЛЯ «ОХОТНИКОВ ЗА МИКРОБАМИ»: «Бактерии являются прокариотами – одноклеточными организмами, которые не обладают оформленным клеточным ядром. Они могут вести жизнедеятельность в широком диапазоне температур (как положительных, так и отрицательных), в кислой и щелочной среде, при давлении до 1000 атмосфер. Бактерии обитают в почве, на дне озер и океанов и даже в соленых морях и на холодных вершинах гор. В Мертвом море были обнаружены бактериальные организмы, которые способны функционировать в условиях экстремально соленой среды»

Неудивительно, что азот является одним из основных дефицитных элементов питания сельскохозяйственных растений. Чтобы восполнить его недостаток, в почву вносят минеральные азотные удобрения, производимые на химических заводах. Процесс этот проходит в несколько этапов. Первичным сырьем служат газы: молекулярный азот, который получают, пропуская воздух через генератор с горящим коксом, и молекулярный водород, источником которого служат богатые метаном природные газы или отходящие газы коксовых печей. При высоких температурах и давлении в присутствии катализатора из азота и водорода получают аммиак (NН3), который идет на производство удобрений, причем одним из промежуточных продуктов является азотная кислота.

Природный круговорот азота поддерживается двумя процессами: деструкцией (разрушением) готовых органических веществ и фиксацией атмосферного азота. Свой вклад в азотфиксацию вносят и небиологические процессы, такие как грозы, пожары и извержения вулканов, однако основная «нагрузка» ложится на живые организмы.

В наземных экосистемах азотфиксаторы в основном представлены почвенными бактериями, которые превращают молекулярный азот (N2) в доступную для растений неорганическую форму (NH3). Процесс этот обычно протекает при отсутствии кислорода и требует больших затрат энергии: так, для фиксации 1 мг азота анаэробным микроорганизмам потребуется около 0,5 г сахарозы. Другие бактерии, денитрифицирующие, напротив, восстанавливают нитраты до атмосферного азота

Как видно из этого описания, процесс синтеза азотных удобрений экологически не слишком чист и к тому же весьма энергозатратен. Да и конечный продукт в виде солей аммония и нитратов при неправильном использовании может нанести ощутимый вред окружающей среде. Но альтернатива дешевым минеральным удобрениям, получаемым промышленным способом, есть – это азотфиксирующие бактерии, которые усваивают атмосферный азот с помощью своих ферментов. Эти микроорганизмы обитают буквально везде: в почве, пресных водоемах и даже океане.

Самой известной группой азотфиксаторов являются симбиотические клубеньковые бактерии, живущие исключительно на корнях бобовых культур: гороха, фасоли и др. Но азотфиксаторы также обитают в прикорневой зоне злаков и клубеньках, образующихся на корнях либо поверхности листьев небобовых древесных растений. Рекордсменами по фиксации азота среди деревьев являются ольха, лох серебристый и всем известная облепиха. Отдельно стоят цианобактерии (сине-зеленые водоросли), способные заключать симбиотический союз со мхами и папоротниками, а также c одноклеточными диатомовыми водорослями. Азотфиксирующие бактерии живут даже в кишечнике многих животных: от термитов до жвачных!

Но значительная часть азотфиксирующих бактерий все же предпочитает оставаться свободной. Науке известно более 100 видов таких микроорганизмов, включая не только представителей известных родов Clostridium, и особенно Azotobacter (первая обнаруженная бактерия-азотфиксатор), но и цианобактерии, серобактерии и др.

Многие представители азотфиксирующих бактерий входят в состав современных микробиологических удобрений, и не только как поставщики азота. Не являясь полноценной заменой обычных минеральных подкормок, они служат источником некоторых биологически активных веществ, которые помогают растениям сопротивляться болезням и сохранять продуктивность даже при неблагоприятных условиях.

И здесь чемпионами являются свободноживущие бактерии Azoto-bacter, которые известны также как активные продуценты фитогормонов – стимуляторов роста растений. Биотехнологи заинтересованы в поиске новых диких штаммов этих бактерий, способных синтезировать широкий спектр соединений, нужных для растениеводства.

От теории – к практике

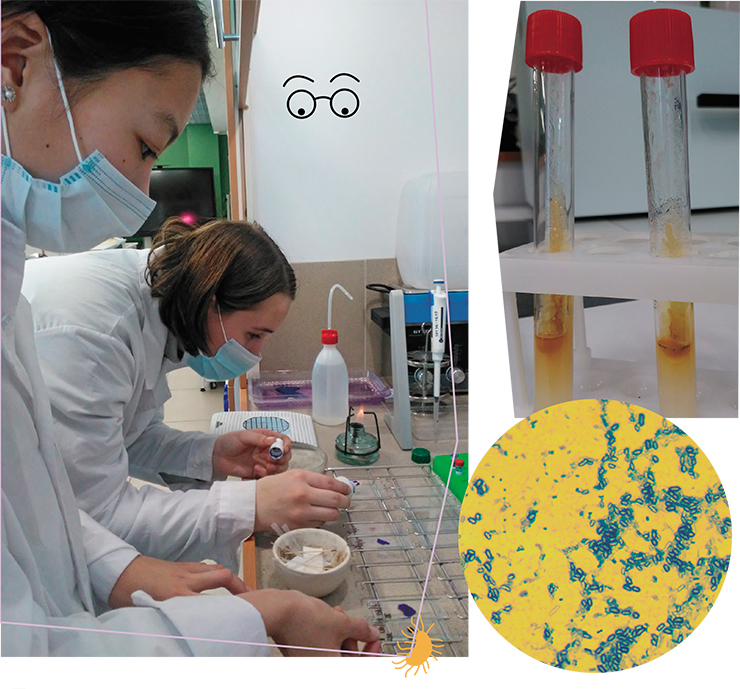

В проекте «Охотники за микробами» школьникам была поставлена задача выбрать место, где могут обитать бактерии рода Azotobacter, выкопать и описать почвенный разрез, отобрать образцы почвы, выделить бактерии в культуру и прислать образцы для дальнейшего исследования.

Еще в начале эксперимента исследователи попросили ребят высказать свои предположения о том, где можно найти самый интересный материал. Прозвучали разные гипотезы: например, «на грядке будет больше бактерий, чем на компостной куче». Из всех заявок было отобрано 50 самых перспективных – именно эти команды получили возможность проверить свои теории на практике.

ИЗ МЕТОДИЧКИ ДЛЯ «ОХОТНИКОВ ЗА МИКРОБАМИ»: «Дефицит питательных элементов, засоление почв, наличие тяжелых металлов, биоциды, ограниченная влажность и сочетание всех вышеперечисленных неблагоприятных условий могут приводить к исчезновению популяции азотфиксаторов и изменению микробиоценоза почвы. Задача поиска штаммов азотфиксаторов, устойчивых к дефицитным (стрессовым) условиям, является очень актуальной. Современные исследователи регулярно находят и описывают новые азотфиксирующие бактерии, однако их внедрение в сельское хозяйство затрудняется низкой азотфиксирующей активностью в стрессовых условиях.

Идеальная среда обитания для представителей Azotobacter – влажная почва с pH, близким к нейтральному значению, хорошим доступом воздуха и наличием солей кальция, фосфора и калия. Оптимальная температура роста бактерий Azotobacter 25–30 °C. Уникальный штамм бактерий можно найти в совершенно неожиданном месте: во дворе своего дома или школы, близлежащем лесу и даже парке»

Школьники работали под руководством взрослых наставников, прошедших мастер-класс по подготовке микропрепаратов. Кроме того, каждая команда получила подробную методичку, составленную учеными. Сибирский Фонд «Поддержка проектов в области образования» обеспечил ребят «тулкитами» – наборами реактивов и расходных материалов, нужных для выделения бактерий. В этом ему помогли спонсоры проекта: биотехнологические компании «Вектор-Бест» и «Вектор-БиАльгам», а также компания-партнер ООО «Живые системы».

«Охота» за азотобактером велась в разных местах, что позволило получить любопытные результаты. В частности, выяснилось, что эти бактерии в большом количестве живут в почве под березами, а вот под кленами их нет совсем. Зато их удалось выделить из почвы на ферме, где выращивают техническую коноплю, и даже из золоотвала ТЭЦ! При заселении стерильной почвы смесью штаммов разного происхождения именно «золоотвальный» бактериальный штамм азотобактера оказался самым агрессивным, вытеснив выходцев из «хорошей» почвы.

Все полученные и предварительно описанные образцы были отправлены на исследование специалистам ИХБФМ СО РАН для получения чистых бактериальных культур, выделения и частичного секвенирования геномной ДНК. Эти этапы необходимы, чтобы определить вид Azotobacter и понять, новый он или уже известный. Геномы уникальных образцов по мере их накопления «расшифровываются», а штаммы помещаются в коллекцию микроорганизмов новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Но прежде чем говорить о практическом применении найденных бактерий, нужно провести дальнейшие исследования.

ИЗ МЕТОДИЧКИ ДЛЯ «ОХОТНИКОВ ЗА МИКРОБАМИ»: «Azotobacter – это род свободноживущих грамотрицательных бактерий, обитающих в почве. Azotobacter нередко образуют симбиотическую связь с растениями и живут в ризосфере – узком слое почвы, прилегающем к корням растения толщиной около 2–5 мм. Представители данного рода получают энергию в ходе окислительно-восстановительных реакций, используя углеводы, спирты и соли органических кислот»

И даже когда эксперимент закончился, школьники просили прислать им еще чашек Петри – для проверки новых гипотез. Это говорит о том, что ребята всерьез заинтересовались и готовы в дальнейшем принимать активное участие в научной работе.

В 2020 г. проект «Межрегиональная школа наставников – руководителей научно-исследовательской деятельности школьников» получил солидную поддержку от Фонда президентских грантов. В рамках этого глобального проекта, представленного Фондом «Поддержка проектов в области образования», планируется реализовать пять сетевых образовательных проектов. Созданные по образцу «Охотников за микробами», они будут «работать» в разных научных областях: физике, химии, биологии, нейротехнологии и цифровом краеведении.

Что касается самих «Охотников за бактериями», то в 2020—2021 гг. успешно состоялся его второй сезон, уже на федеральном уровне. На этот раз в нем приняли участие 180 школьников из 15 российских регионов, от Мурманска до Горно-Алтайска. Юные исследователи продолжили поиски не только бактерий-азотфиксаторов, но и лактобактерий, в чем их поддержала фармкомпания «Вектор-БиАльгам», заинтересованная в новых бактериальных штаммах для производства диетических молочных продуктов. Геномы всех собранных бактерий будут дополнительно проанализированы на наличие генов, которые могут быть использованы в генно-инженерных технологиях.

В дальнейшем планируются новые проекты по сбору коллекций не только бактерий, но и вирусов: бактериофагов – вирусов бактерий, защищающих растения и животных от бактериальных патогенов, а также аденовирусов, которые можно использовать для разработки вакцин типа «Спутник».

Все проекты, получившие поддержку Министерства науки и высшего образования РФ, планируется реализовать в масштабе всей России. Для их научного сопровождения ИХБФМ СО РАН, компании-резиденты Технопарка новосибирского Академгородка и Новосибирского государственного университета планируют учредить специальный фонд для поддержки гражданских исследований.

Астанин А. И., Седых С. Е. Краснодарский чай – время перемен? // Наука из первых рук. 2018. Т. 79. № 4. С. 16–23.

Власов В. В., Воронина Е. Н., Галямова М. Р., Седых С. Е. Привлечение школьников и студентов к исследованиям окружающей среды, актуальным для фундаментальной и прикладной науки: иностранный и российский опыт // Исследователь/Researcher. 2020. № 2. С. 12–20.

Воронина Е. Н., Карташов М. Ю. ПЦР-диагностика для персика и сливы // Наука из первых рук. 2018. Т. 79. № 4. С. 33–39.

Седых С. Е., Власов В. В. Им светят звезды // Наука из первых рук. 2018. Т. 79. № 4. С. 6–15.

Смирнова Н. В., Лысковский А. В. Сити-фермер – профессия будущего // Наука из первых рук. 2018. Т. 79. № 4. С. 24–32.

Источник