В.И. Молодин — Физико-географическая характеристика лесостепной Барабы

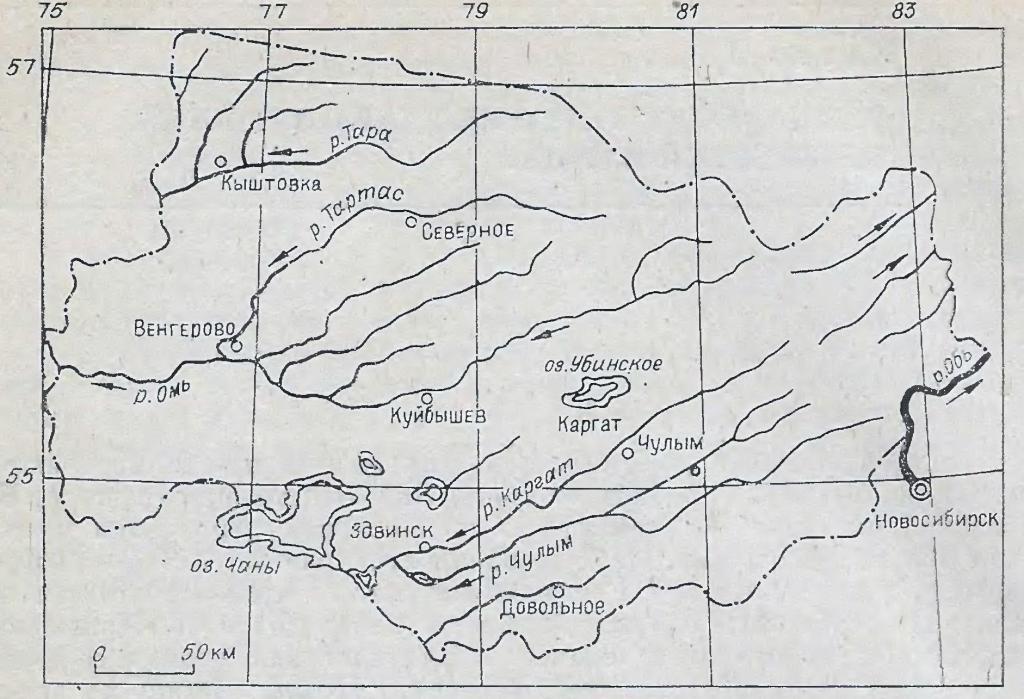

Барабинская лесостепь, или, как ее еще иногда называют в литературе, Бараба, Барабинская степь, Барабинское пространство, Барабинская низменность, раскинулась на обширной территории междуречья Оби и Иртыша (рис. 1). С севера она ограничивается Васюганскими болотами, и ее граница почти точно совмещается с административным делением Новосибирской и Томской областей, совпадая с Обь-Иртышским водоразделом; на юге она примыкает к Кулундинской степи, и ее граница проходит по водоразделу рек Карасук, Чулым, Баган; на западе естественной границей является Прииртышский увал, почти совпадающий с административным делением Новосибирской и Омской областей; на востоке лесостепь распространяется местами почти до р. Оби Площадь Барабииской лесостепи составляет около 117 тыс. км2.

Ландшафт Барабы, характеризуется, во-первых, слабой выраженностью водоразделов, практическим отсутствием хорошо разработанных речных долин, малой локализованностью водостоков, бессточностью южной и юго-западной частей; во-вторых, изменением рельефа: равнинного на севере и гривного и гривно-котловинного на юге; в-третьих, развитием в рельефе заболоченных или занятых озерами междугривных котловин; в-четвертых, множеством озер; в-пятых, большой залесенностью и заболоченностью на севере, которая резко снижается к югу.

Происхождение Барабинской низменности окончательно не выяснено. Точка зрения А. Ф. Миддендорфа, считавшего, что «Бараба — то бесспорно мало изменившееся дно морское», высказанная в 1871 г.,- конечно же, претерпела существенные изменения. Этой проблеме посвящен целый ряд специальных исследований. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что в ледниковую эпоху с возвышением Алтая флювиогляциальные потоки, образовывавшиеся от таяния ледников, заполняли своими осадками Барабу и Кулунду (сток в океан был затруднен). С ослаблением флювиогляциальных потоков площадь аккумулятивного накопления осадков осушалась и подвергалась процессам выветривания. Завершение осушения этого огромного водоема произошло с прорывом р. Омью Прииртышского увала. «Формирование современного рельефа Барабинской низменности происходило, главным образом, под влиянием экзогенных факторов».

Бараба может быть разделена на две основные геоморфологические зоны: зону первой ступени — юго-западная и западная части низменности и зону второй ступени, куда входит остальная часть Барабы.

В настоящее время динамика палеоклимата Барабинской лесостепи изучена недостаточно, что осложняет исследование эволюции ландшафтов, формирование которых зависит от климатических факторов.

Уровень освещенности Барабы достаточно высок и сравним с районами Кубани и Крыма, что делает Барабу благоприятным районом для развития сельского хозяйства. Облачность наиболее часта в осенние месяцы и наименее — в зимние. Среднегодовая температура воздуха в Барабе колеблется в пределах от +0,2 до — 1,5°С, при этом среднемесячная температура в июле 17—18°С, в январе минус 19—20°С. Важно отметить,- что период со среднесуточной температурой выше 0°С достигает 185 дней в году. Что же касается продолжительности промерзания почв, то этот период составляет в Барабе почти две трети года.

Рис. 1. Барабинская лесостепь.

Максимальная влажность воздуха в декабре достигает 85%, минимальная (в мае — июне) — 50%. Среднегодовое количество выпадающих в Барабе осадков изменяется от 275—300 мм на юге до 425—450 мм на севере. Снежный покров сохраняется на протяжении 160—180 дней. На высоких открытых местах уровень снежного покрова 15—20 см, поскольку снег сдувается ветром, на низких же местах достигает 100—150 см. Количество ветреных дней снижается в направлении юг-север, в том же направлении уменьшается и скорость ветра. Так, на юге Барабы среднегодовая скорость ветра колеблется от 2,9 до 8,8 м/с при числе штилей 49—58, в Центральной Барабе — от 2,1 до 7,8 (54—99 штилей) и в Северной — от 1 до 5,6 м/с при числе штилей 200—240.

Северо-западная часть Барабы относится к Иртышскому бассейну, северо-восточная — к Обскому, а вся остальная территория — к внутреннему бессточному озерному. В Иртышский бассейн входят реки Тара, Омь с притоками. В бассейн бессточных озер входят Чаны, Сартлан, Убинкое и масса мелких озер. Речная сеть бассейна представлена реками Каргат, Чулым, Баган с притоками и другими, более мелкими речками. Реки Обского бассейна — Шегарка, Бакса — отличаются значительно более крутыми уклонами. Направление водных артерий широтное.

Различия в геоморфологических, климатических и гидрогеологических условиях районов Барабииской лесостепи определили различия почвообразовательного процесса в той пли иной подзоне:

1) подзолистые почвы распространены в северной части Барабы;

2) серые лесные почвы встречаются в севоро-восточной части Барабы, а также вдоль среднего течения р. Тара;

3) осолоделые почвы и солоди характерны для юго-западных районов Барабинской низменности;

4) выщелоченные черноземы встречаются в северо-восточной части Барабы, на Приобском плато;

5) обыкновенные черноземы распространены в крайних юго-западных и юго-восточных частях Барабы;

6) черноземы среднегумусные солонцеватые обнаруживаются вместе с предшествующими, а также на равнинах западной части Барабы;

7) лугово-черноземные почвы занимают центр Барабииской низменности.

По распределению растительного покрова Бараба делится на три зоны. Болотно-лесная зона занимает северную часть Барабы и, в свою очередь, подразделяется на районы болотно-хвойно-лиственных и болотно- лиственных лесов. Вторая, лугово-болотно-лесная, зона расположена в центральной части Барабы и делится на следующие районы: болотно- озерно-солонцово-солончаковый, бототно-солончаковый, лесостепной, лугово-болотно-солончаковый, облесенный, займищно-болотно-солончаковый. Третья зона, занимающая южные пространства Барабинской низменности, лугово-степная. В ней выделяются следующие районы: озерно-солонцовый остепнениый, южный лесостепной, солончаково-луговой остепненный, лугово-степной, приобско-луговой.

Следует подчеркнуть, что Бараба широко представлена естественными кормовыми угодьями. Общая площадь их превышает 2,5 млн. га, 80% угодий сконцентрированы в центральных и южных районах, однако по стабильности урожая северные районы Барабы, несмотря на меньшие размеры, выгодно отличаются от южных. Большую ценность представляют пойменные пастбища.

Животный мир Барабы богат и разнообразен. Здесь водятся медведь, волк, рысь, лисица, росомаха, белка, горностай, колонок, соболь, дикая коза, лось, косуля, заяц. Боровая дичь представлена глухарем, тетеревом, рябчиком, белой куропаткой. Что касается водоплавающей птицы, то по ее количеству Барабе принадлежит одно из первых мест в СССР. Из 911 видов птиц, обитающих в водоемах и на болотах, 30 имеют промысловое значение, в их числе серый гусь, кряква, серая утка, чирок, лысуха, красноголовый нырок. Основными породами рыб в озерах и реках Барабы являются чебак (сибирская плотва), окунь, щука, карась, язь. В реках Обского водораздела водится стерлядь, нельма.

Полезные ископаемые и запасы камня, пригодные для изготовления бронзовых и каменных орудий, практически отсутствуют, что заставляло древнего человека импортировать эти источники сырья.

Наличие болот в северной части Барабы обеспечило крупные запасы торфа. В древности торфяники имели большое значение как кормовая база для многих видов животных и птиц. В засушливые годы перед древним человеком стояла серьезная проблема лесных пожаров на торфяниках.

Чрезвычайно важен для нас вопрос о стабильности или смещении ландшафтных зон в голоцене в аспекте связи с жизнедеятельностью человека. На данную проблему нет единой точки зрения у палеогеографов. Ряд исследователей признает возможность сдвига ландшафтных зон в голоцене, другие высказывают противоположное мнение. Это является одной из причин расхождения взглядов и археологов. Так, О. Н. Бадер, М. Ф. Косарев, А. X. Халиков и другие придерживаются первой точки зрения, Н. Я. Мерперт, А. И. Смирнов и другие — второй. Будучи остродискуссионной, эта проблема в настоящее время не может быть решена однозначно. В данном исследовании мы приводим информацию по геоморфологии памятников эпохи камня и бронзы, собранную нами на территории Барабинской лесостепи. Это тем более важно, что предлагаемые наблюдения коррелируют с материалами, собранными археологами как на соседних территориях Западной Сибири, так и в более отдаленных регионах.

Так, поселения эпохи раннего металла обнаружены на краю пойменных террас, и их культурные слои перекрыты мощными речными напластованиями. Что касается памятников кротовской культуры, то они выявлены на краю первой надпойменной террасы. Говорить в этом плане об андроновских поселениях пока сложно.

Поселения периода поздней бронзы расположены как на пойменных, так и на первой надпойменной террасе. Изменение местоположения стоянок и поселений по речным террасам, несомненно, зависело от уровня

наполнения западносибирских рек, что, в свою очередь, служит показателем климатических колебаний.

Анализируя топографию памятников эпохи камня и бронзы на широких пространствах западносибирской лесостепи мы наблюдаем тенденцию все большего увлажнения климата в период III тыс. до н. э.; во II тыс. до н. э. прослеживается обратная тенденция — в сторону потепления и большей сухости, что в общих чертах соответствует палеоклиматической схеме А. В. Шнитникова и археологическим наблюдениям М. Ф. Косарева.

Это не означает, что сдвиги ландшафтных зон в тех конкретных условиях могли быть значительными. По нашему мнению, сдвиги могли затрагивать районы контактной зоны ландшафтов.

Как показано выше, Бараба в плане ландшафтных зон не являлась однородным регионом. Вместе с тем границы между тремя выделяемыми зонами в условиях Барабы выряжены нерезко. Более того, достаточная узость Барабы в меридиональном направлении, несомненно предопределяла внутреннюю подвижность ландшафтных зон на их границах при изменении климатических условий. Этот момент был чрезвычайно важен в плане формирования экономического потенциала в условиях первобытного общества в тот или иной период и предопределял общую мобильность экономики древних племен, особенно центральной части Барабы. Нельзя не учитывать и возможность миграционных процессов представителей древних культур, одной из причин которых могло быть изменение климата и общей палеогеографической ситуации.

Ив всего сказанного можно сделать два важных вывода.

1. Археологические данные, полученные в Барабе на памятниках широкого хронологического диапазона, подтверждают, по нашему мнению, наличие циклов Брикнера, вписывающихся в ритмы Петтерсона — Шнитникова, что влекло за собой активное изменение экологической обстановки и, в свою очередь, требовало приспособления местного населения к изменениям в географической среде «главным образом путем увеличения удельного веса наиболее рациональной в конкретной ландшафтно-климатической ситуации отрасли хозяйства».

2. Можно утверждать, что, несмотря на изменение в географической среде, экологическая обстановка в Барабе всегда была благоприятной для ведения скотоводческого хозяйства в любых его формах. В этих условиях важным экономическим подспорьем у аборигенов (значительно более надежным и стабильным, чем земледелие) являлась охота, прежде всего на водоплавающую птицу, а в определенные климатические циклы и рыболовство.

Нам представляется, что этот вывод актуален и для Барабинской лесостепи сегодняшнего дня.

Источник

Барабинская низменность какая почва

На правах рукописи

ПАХОМОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

АГРОФИЗИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЛОДЕЙ БАРАБИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ И ПРИОБСКОГО ПЛАТО, ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ГРУНТОВЫМИ И ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОДАМИ

Специальность 06.01.03 — агрофизика

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук

Работа выполнена на кафедре физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель: Зайдельман Феликс Рувимович

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Официальные оппоненты: Скворцова Елена Борисовна

доктор сельскохозяйственных наук, ГНУ Почвенный институт имени В.В. Докучаева, Россельхозакадемия, заведующая лабораторией физики почв Степанцова Людмила Валентиновна доктор биологических наук, доцент, Мичуринский государственный аграрный университет, доцент кафедры агрохимии и почвоведения агрономического факультета Ведущая организация: Ставропольский государственный аграрный

Защита диссертации состоится «26» февраля 2013 года в 15 час. 30 мин. в аудитории М-2 на заседании диссертационного совета Д 501.002.13 при МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу: 119991 Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д.1, стр.12, МГУ, факультет почвоведения.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова.

Автореферат разослан « января 2013

диссертационного совета Зенова Галина Михайловна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность работы. В Западной Сибири солоди и осолоделые почвы тяготеют к Барабинской низменности и Приобскому плато. Здесь солоди приурочены к обширным вытянутым депрессиям озерных долин и к ареалам платообразных повышений с выраженным «колочным» рельефом. Солоди издавна привлекали внимание многих исследователей своеобразием генезиса и очевидным сельскохозяйственным значением.

Эти почвы получили свое название в результате исследований Гедройца, который рассматривал их как конечную стадию эволюции почв засоленного ряда солончаки-солонцы-солоди. В дальнейшем исследованию солодей Западной Сибири были посвящены работы Горшенина, Орловского, Базилевич, Козловского, Долгова, Турсиной и других авторов.

В теоретическом отношении солоди представляют собой сложную группу почв, генетические, физико-механические, минералогические и диагностические особенности которых остаются нераскрытыми с необходимой полнотой. В прикладном отношении их негативные свойства (переувлажнение в весенне-раннелетний период, близкое залегание к поверхности слабокислых элювиальных горизонтов) и другие особенности вызывают агроэкологическую пестроту сельскохозяйственных полей, затрудняют обработку почв и движение техники, снижают урожай.

Целью работы являлось исследование агрофизических особенностей солодей Барабинской низменности и Приобского плато в условиях поверхностного и грунтового переувлажнения, оценка их химических и минералогических свойств, факторов переувлажнения и разработка количественной диагностики причин переувлажнения. Задачи исследований предусматривали:

1. Изучение влияния фунтового и поверхностного переувлажнения на гранулометрический состав, набухание, усадку, наименьшую влагоемкость, удельную поверхность солодей;

2. Исследование основных физико-химических свойств и валового химического состава солодей разной степени переувлажнения;

3. Обобщение сведений об элементах водного режима солодей Барабинской низменности и Приобского плато;

4. Исследование влияния грунтового и поверхностного переувлажнения на минералогический состав глинистых минералов солодей;

5. Изучение несиликатных форм соединений железа;

6. Оценку возможности использования коэффициентов Швертманна для диагностики причин переувлажнения солодей;

7. Разработку методов аналитической диагностики причин переувлажнения солодей Барабинской низменности и Приобского плато.

Научная новизна. В работе впервые показана целесообразность дифференциации солодей Западной Сибири на две самостоятельные группы по причинам их переувлажнения фунтовыми минерализованными и пресными поверхностными водами. Изучены афофизические свойства солодей и осолоделых почв Западной Сибири, их фанулометрический и минералогический состав, удельная поверхность, набухание и усадка, наименьшая влагоемкость, пластичность и другие свойства с учетом их гидрологического режима.

Предложены оригинальные методы аналитической диагностики солодей фунтового и поверхностного переувлажнения, основанные на анализе распределения

илистой фракции, изменениях рН по профилю и распределению несиликатных форм железа. Установлена целесообразность дифференцированного подхода к выбору методов исследования с целью диагностики причин их гидроморфизма. Раскрыты общность и различия свойств солодей при сравнении их с другими типами текстурно-дифференцированных почв со светлыми кислыми элювиальными горизонтами.

Практическая значимость. Предложены количественные методы определения причин переувлажнения солодей. Дифференциация солодей по причинам заболачивания на две группы позволяет разработать принципиальные конструкции мелиоративных осушительных систем, адекватные свойствам почв.

Апробация работы. Все материалы исследований по теме диссертации доложены и обсуждены на 4-х заседаниях кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ. Основные положения диссертационной работы были доложены на научных конференциях: «Ломоносов» (Москва, 2010, 2012); «География продуктивности и биогеохимического круговорота наземных ландшафтов» к 100-летию профессора Н.И. Базилевич (Москва, 2010); «XIII Докучаевские Молодежные чтения» (Санкт-Петербург, 2010); «XV Докучаевские Молодежные чтения» (Санкт-Петербург, 2012); «VI съезд Докучаевского общества почвоведов» (Петрозаводск, 2012).

Публикации. Результаты исследования отражены в 9 публикациях, в том числе в 3 статьях в рецензируемых журналах списка ВАКа РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы, содержит 18 таблиц и 15 рисунков. Список литературы включает источников 120 ( 22 иностранных). Общий объем работы 112 с.

Благодарности. Автор приносит сердечную признательность научному руководителю д.с/х.н., профессору Феликсу Рувимовичу Зайдельману за оказанное внимание к работе, поддержку и неоценимую помощь. Автор благодарит д.б.н, профессора Евгения Викторовича Шеина за поддержку, внимание и помощь в работе, д.б.н., профессора Татьяну Алексеевну Соколову за участие в работе и методическую помощь; всех профессоров, преподавателей и сотрудников кафедры физики и мелиорации почв за всестороннюю поддержку.

Глава 1. Состояние проблемы

В первой главе диссертации рассмотрены основные теории образования солодей.

Признанной теорией образования осолоделых почв является концепция Гедройца (1926). Согласно этой теории, солоди возникают в результате деградации солончаков и солонцов под влиянием нисходящего тока атмосферных осадков. Гедройцем установлено, что в солонцах минеральная и органическая фракции и их поглощающий комплекс обогащены натрием. Поглощающий комплекс солонцовых почв разрушается, а натрий выносится с почвенным раствором. Почва деградирует. Этот процесс деградации почвы применительно к солонцам носит название «осолодение», а почвы, формирующиеся в результате осолодения, были названы Гедройцем солодями. При этом в процессе осолодения, переувлажнения и глееобразования в верхних горизонтах накапливается белесоватый аморфный кремнезем. О существовании таких почв было известно давно. На заре становления почвоведения эти почвы нередко относили к «степным» подзолам. Позднее существенный теоретический вклад в познание солодей был внесен Виленским (1924); Горшениным и Барановым (1930); Ковдой (1937); Зольниковым (1954); Базилевич (1947, 1967); Роде, Яриловой и Рашевской (1984);

Кауричевым и Ноздруновой (1958, 1962, 1965, 1966); Болышевым (1953) и другими исследователями.

Вильяме (1926), а затем Болышев (1953) и другие полагали, что в формировании солодей существенную роль играют диатомовые и синезеленые водоросли, разрушающие алюмосиликаты. Высказывается мнение о том, что солоди возникают под влиянием слабощелочных (содовых) фунтовых вод (Розанов, 1939).

Наконец, Базилевич (1967) полагала, что формирование солодей — результат двух взаимно противоположных процессов: периодического осолонцевания за счет слабощелочных восходящих растворов и последующего промывания почвенной толщи растворами перегнойных и органических кислот и их солей. Именно эти процессы, по мнению автора, приводят к разрушению глинистых минералов, выносу полуторных оксидов и формированию почв с резко дифференцированным профилем.

Солоди широко распространены и в других странах. Многие зарубежные авторы (Sigmond, 1923, 1929, 1930; Szabolcs, 1954, 1959; Schawarbi, 1959 и др.) рассматривали их генезис с позиций теории Гедройца как результат эволюции засоленцых почв при понижении базиса эрозии и систематическом переувлажнении поверхностных горизонтов пресными водами различного происхождения. В частности, Сабольч (1955) показал, что процесс осолодения солонцов может происходить в результате активного антропогенного изменения гидрологического режима заболоченных почв. Им установлено, что временное избыточное увлажнение при орошении рисовых полей, широко распространенное на территории Венгерской низменности, приводит к деградации солонцовых почв в солоди и осолоделые почвы.

В европейской зарубежной литературе солоди относят к планосолям. Такие рекомендации содержатся, в частности, в World Reference Base for soil resources (2006).

Современные представления о генезисе солодей весьма неоднозначны и нередко противоречивы. В настоящее время для условий Западной Сибири отсутствует необходимая достаточно полная информация об агрофизических свойствах, химических и минералогических особенностях солодей, формирующихся в условиях переувлажнения грунтовыми и поверхностными водами.

Глава 2. Природные особенности объектов исследований

Барабинская низменность расположена в средней части Обь-Иртышского междуречья, образует центральную часть Западно-Сибирской низменности, имеет незначительный общий уклон поверхности с северо-востока на юго-запад. Приобское плато расположено в левобережье реки Оби и представляет собой систему грядово-увалистых возвышенностей с террасированными склонами, расчлененных ложбинами древнего стока, овражно-балочной и мелкой речной сетью. Особенностью этой территории является общая приподнятость (абсолютные высоты >130 м).

Климат исследуемых регионов — резко континентальный. Разница между максимальной (июль) и минимальной (январь) температурами превышает 80° С. Промерзание почвы начинается в конце октября — начале ноября, т.е. на месяц раньше, чем в Европейской части России на этих широтах. Промерзание начинается на повышенных элементах рельефа — гривах, затем в понижениях.

Барабинская низменность сформировалась на месте тектонической депрессии, возникшей в конце палеозоя, которая на протяжении мезозойской и кайнозойской эпох с большими перерывами была дном моря, образовавшегося в результате широко разлившихся ледниковых вод. Приобское плато занимает восточную и юго-восточную часть окраины Барабинской низменности и характеризуется наиболее повышенными

отметками в пределах последней (Петров, 1948, Панадиади, 1953, Покрасс и Базилевич, 1954). Приобское плато занимает восточную и юго-восточную часть окраины Барабинской низменности и характеризуется наиболее повышенными отметками в пределах последней. Внешней границей плато служит долина р. Оби, северная граница проходит приблизительно по р. Вьюн (левый приток р.Оби); на западе и северо-западе плато сливается с относительно пониженными междуречными пространствами центральной части Барабы (Панадиади, 1953). Грунтовые воды на территории низменности расположены на глубине 1-2 м, в сухие годы их уровень опускается до 3 м. На Приобском плато грунтовые воды можно обнаружить на глубине 10 м и более (Вагина, 1962).

В Барабинской низменности почвообразующие породы представлены тяжелыми карбонатными суглинками различной степени засоления. Гривы сложены опресненными породами — средними и легкими суглинками, реже супесями, лощины выполнены засоленными тяжелыми суглинками и глинами. В Приобском плато материнскими породами являются лессовидные суглинки, которые сильно опреснены, практически не содержат легкорастворимых солей. Наибольшее распространение в условиях Барабинской низменности получила растительность заболоченных и засоленных местообитаний с неустойчивым водно-солевым режимом. Растительность Приобского плато представлена колочными березняками с участием осины и луговых трав. Глубокие западины межгривных депрессий заняты тростниковыми, осоково-вейниковыми и травяными болотами.

На территории Барабинской низменности и Приобского плато преобладают почвы полугидроморфного, гидроморфного и засоленного рядов, представленные серыми лесным оглеенными, лугово-черноземными, луговыми, болотными почвами, солончаками, солонцами и солодями.

Глава 3. Методы исследований

Для решения поставленных задач были использованы три группы методов изучения:

1. Агрофизических свойств:

-гранулометрический состав пирофосфатным методом; -верхняя граница пластичности конусом Васильева; -нижняя граница пластичности по методу Аттерберга; -степень набухания методом Васильева;

-усадка методом высушивания образцов с начальной влажностью, соответствующей нижней границей текучести; -агрегатный анализ по Саввинову;

-удельная поверхность десорбционного равновесия над насыщенными растворами солей;

-наименьшая влагоемкость по Николаеву.

2. Физико-химических и химических свойств: -рН водный и солевой;

-содержание органического углерода; -гидролитической кислотность по Каппену;

-содержание обменных оснований по Пфефферу в модификации Молодцова и Игнатовой;

-содержание «несиликатных» форм соединений железа в почве по методу Мера-Джексона и их «аморфных» соединений по методу Тамма;

-валовой состав почв — сплавлением с углекислыми солями калия и натрия с последующим определением содержания кремния, железа, алюминия, кальция и магния.

3. Минералогических свойств:

-выделение илистой фракции по методу Айдиняна;

-валовой состав илистой фракции сплавлением с углекислыми солями калия и натрия;

-минералогический состав илистой фракции-рентгеновским фазовым методом на приборе ДРОН-3.

Глава 4. Результаты исследований

Солоди обычно рассматривают как относительно однородные образования. Однако исследования этого вопроса на примере почв Барабинской низменности и Приобского плато позволили признать, что в зависимости от приуроченности к различным геоморфологическим элементам, гидрологическим условиям, почвообразующим породам эти почвы заметно различаются по своим свойствам.

4.1. Морфология солодей и осолоделых почв

Непосредственным объектом наших исследований явились солоди и осолоделые почвы котловины озера Убинское Барабинской низменности и колочных западин Приобского плато. Исследованные нами солоди по условиям формирования можно разделить на две группы.

Первую группу почв составляют солодь глееватая и солонец слабоосолоделый (рис.1), приурочены к территории Барабинской низменности. Они обнаружены в Убинском районе близ деревни Ксеньевка на побережье озеро Убинское в понижении первой надпойменной террасы.

Солодь глееватая, переувлажненная грунтовыми минерализованными водами, имеет следующие горизонты Ао-А 1 -А 1 A2-A2g’-A2Bg-B 1 g.-B2g..-CKg-CK и характеризуется маломощной дерниной, характерным светлым элювиальным горизонтом. В иллювиальном горизонте присутствуют сизые, темно-сизые пятна оглеения. Солонец слабоосолоделый — 0-А2- В1- B2g> — B3g 5 мм, 3-5 мм и 1-2 мм (рис. 3).

Рисунок 3. Мп-Ре конкреции солоди глубокооглеенной

размерами 1-2 мм, 3-5 мм, >5

мм элювиального горизонта

Таблица 1. Валовой химический состав ортштейнов солоди глубокооглеенной

Разрез, горизонт, размер ортштейнов, мм Валовой химический состав, %

БЮг СаО мёо Ре203 МпО к2о Ыа20 АЬ203 р2о5

Разрез 6, А», >5 58,98 0,85 1,30 14,83 0,50 2,44 0,73 11,98 1,55

Разрез 6, А», 5-3 57,82 0,87 1,21 16,34 0,59 2,34 0,79 11,42 2,07

Разрез 6, А», 1-2 59,66 0,89 1,27 14,97 0,22 2,34 0,83 12,08 1,78

Данные валового химического состава ортштейнов всех размеров показали высокое содержание в них Ре203 14,97 — 16,34% (табл. 1). Наличие в ортштейнах кремнезема 8Ю2 составляет 57,82-59,66%. Валовой состав окислов марганца и фосфора значительно выше, чем в вмещающем элювиальном горизонте 0,22-0,59% и 1,55-2,07 соответственно.

Основными элементами, которые накапливаются в ортштейнах солоди глубокоогленной Приобского плато, являются марганец, железо и фосфор.

Наиболее высокий коэффициент накопления (Кн) в ортштейнах характерен для марганца от 5,67 до 15,30 (табл. 2). Коэффициент накопления железа ниже (от 7,00 до 7,72), чем марганца, хотя массовая доля этого элемента во всех конкрециях выше. В ортштейнах отмечается накопление фосфора 9,71-12,90, что свидетельствует об участии в их образовании почвенной микробиоты.

Таблица 2. Коэффициент накопления элементов в конкрециях по сравнению с вмещающим мелкоземом солоди глееватой Приобского плато.

Разрез, горизонт, размер ортштейнов, мм Коэ( >фициент накопления элемента (Кн)

81 Са Бе Мп А1 Р

Разрез 6, А», >5 0,73 0,97 1,77 7,00 13,00 1,27 9,71

Разрез 6, А», 5-3 0,72 0,98 0,66 7,72 15,30 1,21 12,90

Разрез 6, А», 1-2 0,74 1,02 1,75 7,07 5,67 1,28 11,10

4.2. Агрофизические свойства

Агрофизические свойства почвы оказывают существенное влияние на развитие почвообразовательного процесса, плодородие почвы и развитие растений. В частности, физико-механические свойства определяют правильное конструирование сельскохозяйственных орудий и машин, расчет сопротивления почвы при обработке и перекатыванию машин по ней. Агрофизические свойства оказывают большое влияние на строительные работы, на корневые системы растений.

4.2.1. Гранулометрический состав

Гранулометрический состав является одним из важных свойств почв, поскольку с ним тесно связаны другие физические свойства. Солоди в условиях грунтового переувлажнения отличаются более тяжелым гранулометрическим составом. Содержание физической глины 66-72%. В их гранулометрическом составе преобладают фракция крупной, мелкой пыли и ила (табл. 3). Элювиальные горизонты слабодифференцированы по профилю. Отношение ила породы к илу горизонта А2 не превышает 2. Почвы поверхностного переувлажнения содержат физической глины 4053%. Эти почвы имеют четкую дифференциацию профиля. Отношение содержания ила породы к содержанию ила в горизонте А2 в этом случае равно 4-5.

Таблица 3. Гранулометрический состав солодей Барабинской низменности и Приобского плато (на бескарбонатную навеску)

Горизонт Глубина, см Гигроскопическая влага, % Содержание фракций, %; (размер частиц, мм)

1,00,25 0,250,05 0,050,01 0,010,005 0,0050,001 100-120 3,83 1,2 10,2 25,3 5,6 10,7 36,3 52,6

Необходимо подчеркнуть, что в солодях грунтового переувлажнения процесс элювиирования в целом выражен сравнительно слабо, тогда как солоди поверхностного переувлажнения отличаются контрастным элювиированием ила. Эти особенности рассматриваемых почв имеют важное диагностическое значение для оценки причин переувлажнении солодей и, следовательно, для разработки конструкции осушительных систем.

Результаты гранулометрического состава свидетельствуют о присутствии признаков лессиважа в профилях всех исследуемых солодей. Наблюдается накопление илистой фракции в иллювиальных горизонтах. В элювиальных слоях второй группы содержание физической глины в 2,0-3,0 раза ниже по сравнению с исходной материнской породой (табл. 4). Следует, однако, отметить, что признаки лессиважа не всегда проявляются в профилях солодей. Так, Ахтырцев (1975) при исследовании 6 разрезов солодей установил присутствие признаков лессиважа только в 3 разрезах. В трех других эти признаки отсутствовали. Однако в их профилях были четко выражены мощные горизонты А2. В этой связи следует отметить, что подобное явление было установлено в работах Роде (1964), Соколовой (2005), Абрамовой (1961), Матинян (2003), Зайдельмана (2006, 2007, 2010) и других авторов при изучении дерново-подзолистых и других почв суглинистого и глинистого состава со светлыми кислыми элювиальными горизонтами.

4.2.2. Верхняя и нижняя границы пластичности солодей

Особенности гранулометрического состава в значительной мере предопределяют многие агрофизические свойства солодей. Так, полученные результаты по числу пластичности (табл. 4) хорошо коррелируют (г=0,7-0,8) с данными гранулометрического состава. Они отражают четко выраженную дифференциацию профиля. В солодях грунтового переувлажнения минимальное значение числа пластичности в элювиальном горизонте — 7,5%, максимальное в иллювиальном горизонте — 29,8%, в солодях поверхностного заболачивания в элювиальном горизонте значение числа пластичности 2-4%, в иллювиальных горизонтах — 23,0%. По сравнению с породой и элювиальным горизонтом в В горизонтах число пластичности резко возрастает, что обусловлено повышенным содержанием ила.

4.2.3. Набухание солодей

При взаимодействии почвы с водой происходит увеличение ее в объеме. Это явление получило название — набухание. Полученные нами результаты показывают, что как для первой группы, так и для второй группы характерно постепенное набухание. Наименьшие значения набухаемости характерно для элювиальных горизонтов, наибольшие — для иллювиальных, что связано с высокими значениями илистой фракции. В горизонтах А1 и А1А2 набухаемость образцов оказалась сравнительно невысокой.

4.2.4. Усадка солодей

Сокращение объема почвы при высыхании — усадка, которое зависит от таких же факторов, как и набухание, от гранулометрического состава и других свойств. Иллювиальные горизонты исследованных солодей с высоким содержанием фракции 100-120 36,9 18,4 18,5

4.2.5. Структура солодей

Чтобы оценить структуру почвы нами был исследован их агрегатный состав методами сухого и мокрого просеивания. Полученные результаты показали, что коэффициент структурности — (Кстр) элювиального горизонта солоди грунтового переувлажнения характеризуется высокими значениями этого показателя — 3,2. Для солодей поверхностного переувлажнения этот показатель в элювиальной толще колеблется в интервале от 1,2 до 1,4, что обусловлено интенсивным процессом элювиирования и меньшим содержанием гумуса. Высокие значения критерия водоустойчивости характерны для всех иллювиальных горизонтов солодей грунтового и поверхностного переувлажнения — 49-57%, что объясняется значительно более тяжелым гранулометрическим составом этих горизонтов (табл. 5).

4.2.6. Удельная поверхность солодей

Величины общей удельной поверхности (табл. 6) резко дифференцированы по профилю так же, как и все физико-механические свойства рассматриваемых почв. В солодях грунтового переувлажнения величина удельной поверхности выше по всему профилю по сравнению с солодями поверхностного переувлажнения. В элювиальных -от 35 до 116, а в иллювиальных — от 135 до 156 м2/г. Однако в солодях поверхностного переувлажнения наблюдаются очень низкие значения удельной поверхности в элювиальных горизонтах от 10 до 13 м2/г, в иллювиальных слоях профиля удельная поверхность возрастает до 126-128 м2/г, что связано с повышенным содержанием илистой фракции. Обращает на себя внимание существенное увеличение внешней удельной поверхности гор. А1 по сравнению с горизонтами А2 и А2^ в солодях поверхностного и грунтового переувлажнения. Эта особенность горизонта А1 очевидно связана с относительно более высоким содержанием гумуса в этом слое.

Почва Горизонт, Сухое просеивание Мокрое просеивание

глубина, см Коэффи- Содержание агрегатов Содержание Критерий

циент размером, мм в % агрегатов Водоустой-

структур- более 1мм в чивости,%

ности >10 5-1 .(100-120) 3,2 20 41 10 4 3 28

Таблица 6. Полная, внешняя и внутренняя удельные поверхности солодей, м2/г

Разрез Горизонт Глубина, см Полная поверхность Внешняя поверхность Внутренняя поверхность

Разрез №1 Солодь глееватая, Убинский район, дер. Ксеньевка. Барабинская низменность А1 5-12 134,9 126,6 8,3

А2, 16-24 35,1 33,3 1,8

В1г 28-54 156,2 148,3 8,0

ск 103-130 135,2 121,9 13,4

Разрез №2 Солонец слабоосолоделый. Убинский район, дер.Ксеньевка. Барабинская Низменность А2 1-3 116,7 59,3 57,4

взе. 46-70 142,7 106,4 36,3

Разрез №6 Солодь глубокооглеенная. Краснозерский р-н, дер.Гербаево. Приобское плато А1 3-9 71,5 64,6 6,9

А2″ 21-32 13,6 11,0 2,6

В26. 50-83 128,4 102,4 25,9

С»* 100-120 116,7 96,3 20,4

Разрез №7 Солодь глееватая. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато А1А2 5-10 47,6 38,0 9,6

А2″ 22-30 10,2 7,7 2,4

В2е» 55-75 126,7 98,7 28,0

с> 100-120 120,9 99,4 21,5

4.2.7. Наименьшая влагоемкость

Наименьшая влагоемкость солодей, как показали исследования, всегда максимальна в горизонтах А1 и составляет от 58-61% (табл. 7). Это связано с высоким содержанием гумуса и слабой оторфованностью этого горизонта солодей. Ниже наименьшая влагоемкость резко уменьшается в элювиальном горизонте до 27% в солодях грунтового переувлажнения и до 19-20% — в солодях поверхностного переувлажнения. Максимальные значения свойственны иллювиальным горизонтам всех солодей. В солодях грунтового и поверхностного переувлажнения эта величина составляет 39-44%. В материнской породе ее значения варьируются в узком интервале 34-37% для всех солодей.

Таблица 7. Наименьшая влагоемкость, % от массы почвы

Разрез Горизонт Глубина, см НВ

Разрез №1 Солодь глееватая, Убинский р-н, дер. Ксеньевка. Барабинская низменность А1 5-12 58,0

Разрез №2 Солонец слабоосолоделый. Убинский р-н, дер.Ксеньевка. Барабинская низменность А2 1-3 44,7

Разрез №6 Солодь глубокое гленная. Краснозерский р-н, дер.Гербаево. Приобское плато А1 3-9 60,9

Разрез №7 Солодь глееватая. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато А1А2 5-10 46,7

4.3. Физико-химические и химические свойства

Физико-химические и химические данные (табл. 8) свидетельствуют о том, что солоди фунтового переувлажнения, тесно связанные в своем развитии с солонцами, существенно отличаются по своим свойствам от колковых солодей плакорных территорий Приобского плато, переувлажненных поверхностными водами.

Солоди первой группы, образованные при участии грунтовых минерализованных вод, характеризуются неглубоким залеганием карбонатов (вскипание с глубины 78 см), слабощелочной реакцией (рН=9,0) почвообразующих пород и слабокислой реакцией всех осолоделых горизонтов почвенного профиля. Эти солоди отличаются закономерным возрастанием рН по профилю от гор. А2 до породы 6,4-9,2. Нами показано, что в отличие от солодей первой группы солоди Приобского плато характеризуются выровненными значениями рННго от гор. А2 к почвообразующей породе соответственно в разрезах 6 и 7 с 6,8 до 6,1 и с 6,4 до 6,4. Гидролитическая кислотность солодей только в поверхностных, наиболее кислых горизонтах составляет от 2,3 до 5,4 ммоль-экв/100 г почвы. Ниже, в более нейтральных — не превышает 1-2 ммоль-экв/100 г почвы.

Исследованные солоди отличаются высокой степенью насыщенности основаниями иллювиальных горизонтах (94-98%). В элювиальных горизонтах содержание Са в ППК минимально в солодях колковых депрессий (1,7-2,2 ммоль-экв/100 г почвы). Наиболее высокое содержание поглощенного кальция имеет место в солодях грунтового переувлажнения, в элювиальных горизонтах 8,2, в иллювиальных — 31 ммоль-экв/100 г почвы. Вместе с тем в солодях первой группы относительно невелико содержание поглощенного калия (в 3-4. раза ниже, чем в солодях второй группы). В солодях первой группы содержание Ыа в ППК составляет 0,43 в гор. А2 и 0,55 в В1. Минимальные значения поглощенного натрия наблюдаются в почвах Приобского плато. В их элювиальных горизонтах содержится 0,10-0,13, а в иллювиальных — содержание натрия увеличивается до 0,25-0,72 ммоль-экв/100 г почвы.

4.3.1. Валовой химический состав солодей

Результаты валового анализа (табл. 9) свидетельствуют о том, что формирование солодей сопровождается выносом железа, магния, фосфора, кальция, алюминия. В солодях грунтового переувлажнения процесс обезжелезнения минерального субстрата идет не столь интенсивно как в солодях поверхностного переувлажнения. Вынос железа с учетом мощности и плотности горизонта в условиях грунтового переувлажнения не превышал в солоди глееватой 50,2 г/см2 , а в условиях поверхностного переувлажнения в глубокооглеенной и глееватой солодях составил соответственно 77,3 и 124,9 г/см2. Таким образом, обезжелезнение минерального субстрата элювиальной толщи солодей поверхностного переувлажнения оказалось в 1,5-2,5 раза больше, чем в условиях грунтового переувлажнения.

Максимальное содержание кремнезема обнаружено в гор. А2 солоди глубокооглеенной и глееватой, переувлажненных поверхностными водами -соответственно 80,6 и 81,6%. Содержание кремнезема в солоди глееватой грунтового переувлажнения не превышает 75,9%. Эти и другие данные свидетельствуют о существенном различии морфологических и химических свойств солодей, переувлажненных поверхностными и грунтовыми водами.

Физико-химические и химические свойства солодей и осолоделых почв Барабииской низменности и Приобского плато

Горизонт Глубина, см рн Гидролитическая кислотность, ммоль-экв/ 100 г почвы Обменные основания, ммоль- экв/100 г почвы Сумма обменных оснований моль-экв/100 г почвы Степень насыщенности,% ЕКО, ммоль-экв/ 100 г почвы Ыа, % от ЕКО Гумус, %

Разрез 1. Солодь глееватая. Убинский р-н, дер. Ксеньевка. Барабинская низменность. Г рунтовое переувлажнение

А1 5-12 5,94 4,77 5,37 11,18 | 5,48 | 0,62 | 0,43 17,7 | 76 | 23,0 | 1,86 7,73

А1А2 12-16 6,18 4,85 1,30 НЕ ОПР. 2,12

А2, 16-24 6,39 4,94 0,69 8,22 | 4,56 | 0,21 [ 0,11 | 13,1 | 95 | 13,8 | 0,80 0,63

А2В,- 24-28 6,84 5,30 1,10 НЕ ОПР.

В1„. 28-54 6,65 5,20 1,02 31,38 | 16,54 | 0,77 | 0,55 | 49,2 | 98 | 50,3 | 1,09 | 0,99

В2,- 54-78 6,92 5,59 0,61 НЕ ОПР.

ск. 78-103 9,07 НЕ ОПР. НЕ ОПР.

ск 103-130 9,24 НЕ ОПР. 21,91 | 7,99 | 0,36 | 0,18 | 30,4 | 100 | НЕ ОПР.

Разрез 2. Солонец слабоосолоделый. Убинский р-н, дер.Ксеньевка. Ба эабинская низменность. Грунтовое переувлажнение

А2 1-3 7,67 6,32 | 0,24 2,62 6,73 0,80 15,66 25,8 99 26,1 | 60,12 | 6,28

В1 3-15 10,04 НЕ ОПР. 2,40 10,15 0,91 34,99 48,5 100 НЕ ОПР.

В2 15-46 10,26 НЕ ОПР. 2,51 4,79 0,75 33,23 41,3 100 НЕ ОПР.

ВЗа’ 46-70 10,25 НЕ ОПР.

Разрез 6. Солодь глубокоогленная. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато. Поверхностное переувлажнение

А1 3-9 6,44 5,55 2,30 8,10 3,31 1,96 0,13 13,5 85 15,8 0,82 5,21

А2′ 9-21 6,52 5,20 0,41 1,60 1,38 0,85 0,00 3,8 90 4,2 0,00 0,37

А2″ 21-32 6,75 5,35 0,29 2,18 2,06 0,78 0,12 5,1 95 5,4 2,21 0,24

В1 32-50 6,42 4,83 1,14 НЕ ОПР. 0,59

В2к’ 50-83 6,29 4,80 1,59 19,25 | 9,86 | 1,94 | 0,01 | 31,1 | 95 | 32,7 | 0,03 НЕ ОПР.

Разрез 7. Солодь глееватая. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато. Поверхностное переувлажнение

А1А2 5-10 5,85 4,70 2,30 4,58 3,21 1,57 0,09 9,5 80 11,8 0,77 4,85

А2′ 10-22 6,10 4,73 1,14 1,72 1,49 0,67 0,00 3,9 77 | 5,0 0,00 0,93

А2″ 22-30 6,38 5,05 0,33 6,00 10,00 0,60 1,10 НЕ ОПР. 0,30

В1,- 30-55 6,65 5,03 1,10 19,25 11,92 1,59 0,25 33,0 97 34,1 0,73 0,46

В2Г 55-75 6,59 5,02 1,10 11,80 6,76 1,43 0,72 20,7 95 21,8 3,30 НЕ ОПР.

Таблица 9. Валовой химический состав солодей и осолоделых почв (в % на прокаленную бескарбонатную навеску)

Горизонт Глубина, См А120з Ре203 Р203 МпО СаО М§0

Разр. 1. Солодь глееватая. Убинский р-н, дер. Ксеньевка. Барабинская низменность. Грунтовое переувлажнение

А1 5-10 73,80 10,75 2,29 0,48 0,08 не опр. не опр.

Л2е. 16-24 75,96 11,31 2,46 0,01 0,04 не опр. не опр.

А2В8. 24-28 58,82 13,52 6,06 0,11 0,07 0,92 1,54

В28- 54-78 59,93 16,12 6,66 0,12 0,15 1,20 2,18

ск 120-130 54,27 12,98 5,61 0,23 0,23 не опр. не опр.

Разр. 2. Солонец слабоосолоделый. Убинский р-н, дер.Ксеньевка. Барабинская низменность. Грунтовое переувлажнение

А2 1-3 72,00 8,15 2,28 0,17 0,13 1,08 0,92

взЕ. 46-70 54,73 12,91 5,33 0,13 0,10 10,8 2,40

Разр. 6. Солодь глубокоогленная. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато. Поверхностное переувлажнение

А1 3-9 74,97 7,24 1,49 0,15 0,04 1,26 0,47

А2″ 21-32 80,56 9,46 2,12 0,15 0,04 0,88 0,73

В2г 50-83 68,02 16,13 5,99 0,18 0,10 0,90 1,89

С», 100-120 66,62 13,29 5,03 0,06 0,08 1,02 1,41

Разр. 7. Солодь глееватая. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато. Поверхностное переувлажнение

А1А2 5-10 73,98 9,41 1,19 0,19 0,09 не опр. не опр.

А2′ 10-22 78,88 9,39 0,87 0,06 0,04 не опр. не опр.

А2″ 22-30 81,62 9,50 1,33 0,03 0,13 не опр. не опр.

В16- 30-55 63,11 16,3 5,76 0,06 0,29 не опр. не опр.

В26- 55-75 65,96 16,68 5,12 0,09 0,13 не опр. не опр.

100-120 66,92 13,49 5,16 0,08 0,07 0,98 1,41

4.3.2. Несиликатные формы соединений железа

Аморфные и несиликатные формы соединений железа (табл. 10, 11) в минимальном количестве содержатся в элювиальных горизонтах профиля. Это свидетельствует об интенсивном выносе несиликатных форм железа при осолодении. Солоди в условиях грунтового увлажнения бассейна Убинского озера отличаются значительно более высоким содержанием «несиликатных» и «аморфных» форм железа в горизонте А2 — 0,45 и 0,38% соответственно. Глубже по профилю их содержание резко увеличивается (1,7 и 0,59 в солоди грунтового увлажнения). Абсолютное минимальное их содержание установлено в солодях поверхностного увлажнения на территории Приобского плато (0,11-0,08% в горизонте А2 разреза №7).

Морфологические и аналитические исследования профилей солодей показали, что во всех разрезах первый иллювиальный горизонт (В1) всегда отличался появлением отчетливых скоплений аморфной гидроокиси железа, а сам горизонт приобрел яркую охристую окраску. Именно в этом горизонте всех разрезов установлено максимальное содержание несиликатных форм соединений железа, извлекаемого дитионитовой вытяжкой Мера и Джексона.

Таблица 10. Содержание окислов железа в солодях грунтового и поверхностного переувлажнения, извлекаемых оксалатной и дитионитовой вытяжками, %

Горизонт Мощность,см Глубина отбора, см Мера и Джексона Ре203 Тамма

Ре2Оз АЬ20з БЮг

Разрез 1. Почва — Солодь глееватая. Убинский р-н, дер. Ксеньевка.

А1 5-12 6-10 0,46 0,39 0,20 0,06

А2«, 16-24 18-23 0,45 0,38 0,07 0,13

В1 28-54 35-50 1,71 0,59 0,30 0,22

Разрез 2. Почва — Солонец слабоосолоделый. Убинский р-н, дер.Ксеньевка.

А2 1-2,5 1-2,5 0,41 0,13 0,08 0,05

Разрез 6. Почва — Солодь глубокооглеенная. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато

А1 3-9 4-9 0,37 0,19 0,10 0,08

А2′ 9-21 12-20 0,11 0,08 0,06 0,10

А2″ 21-32 23-30 0,42 0,27 0,03 0,13

В2а. 50-83 70-80 1,00 0,38 0,23 0,20

Разрез 7. Почва — Солодь глееватая. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато

А1А2 5-10 6-9 0,18 0,13 0,19 0,28

А2′ 10-22 12-18 0,12 0,06 0,10 0,15

В1е» 30-55 45-50 1,63 0,80 0,34 0,17

В2Е- 55-75 65-75 1,11 0,60 0,22 0,11

Таблица 11. Формы соединений железа в солодях грунтового и поверхностного переувлажнения

Горизонт Мощность,см Формы железа, %

Общее Силикат ное Несиликатное Аморфное Окристализованное

Разрез 1. Почва — Солодь глееватая. Убинский район, дер. Ксеньевка. Барабинская

низменность. Грунтовое переувлажнение

Al 5-12 2,29 1,83 0,46 0,39 0,07

A2g. 16-24 2,46 2,01 0,45 0,38 0,07

B1 28-54 не опр. — 1,71 0,59 1,12

Разрез 2. Почва — Солонец слабоосолоделый. Убинский р- н, дер.Ксеньевка. Барабинская

низменность. Грунтовое переувлажнение

А2 1-2,5 2,28 1,87 0,41 0,13 0,28

Разрез 6. Почва — Солодь глубокооглеенная. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато. Поверхностное переувлажнение

Al 3-9 1,49 1,12 0,37 0,19 0,18

А2′ 9-21 не опр. — 0,11 0,08 0,03

А2″ 21-32 2,12 1,70 0,42 0,27 0,15

B2g. 50-83 5,99 4,99 1,00 0,38 0,62

Разрез 7. Почва — Солодь глееватая. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато. Поверхностное переувлажнение

А1А2 5-10 1,19 1,01 0,18 0,13 0,05

А2′ 10-22 0,87 0,75 0,12 0,06 0,06

Big- 30-55 5,76 4,13 1,63 0,80 0,83

В2г- 55-75 5,12 4,01 1,11 0,60 0,51

4.4. Методы количественной диагностики причин переувлажнения солодей 4.4.1. Показана возможность количественной оценки причин переувлажнения рассматриваемых групп солодей по соотношению аморфных и окристализационных форм железа с использованием основной и модифицированной формул Швертманна Feo/Fed и Feo/(Fed-Fe0), где Fe0- содержание соединений железа по Тамму; Fed- то же по Меру и Джексона;

Установлено, что наиболее перспективные данные о причинах переувлажнения солодей могут быть получены в результате диагностики солодей по модифицированному критерию Швертманна

Обнаружено, что солоди грунтового переувлажнения отличаются наиболее высокими значениями модифицированного критерия Швертманна — >5,0. В солодях поверхностного переувлажнения эта величина не превышает 3,0 (табл. 12).

Таблица 12. Основное н модифицированное значения коэффициента Швертманна солодей Барабинская низменности н Приобского плато грунтового и поверхностного переувлажнения

Горизонт Основной коэффициент Швертманна Рео/Тес! Модифицированный коэффициент Швертманна Рео/(Рес1-Рео)

Разрез №1.Солодь глееватая. Убинский р-н, дер. Ксеньевка. Барабинская

Разрез №6. Солодь глубокоогленная. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато

Разрез №7. Солодь глееватая. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское

4.4.2. Анализ гранулометрического состава солодей позволяет дифференцировать эти почвы на две группы — солоди поверхностного и солоди грунтового переувлажнения по следующим признакам (табл. 13). Отношение содержания илистой фракции породы к содержанию илистой фракции элювиального горизонта для первой группы почв не превышает 3,0. Вместе с тем для солодей второй группы (т.е. для солодей поверхностного переувлажнения) это отношение колеблется от 4,0 до 6,0.

4.4.3. Дифференциация солодей на группы грунтового (1) и поверхностного (2) переувлажнения может быть выполнена на основе анализа распределения значений рН по профилю солодей (табл. 13).

В солодях первой группы значения рН закономерно возрастают от гор. А2 вниз по профилю до гор. С включительно с рН 6,4 до рН-9,2 (табл. 13). В солодях второй группы при оценки изменений рН по профилю (т.е. от А2 до С включительно) существенных изменений этого параметра не происходит (от 6,0 до 6,4).

Таблица 13. Количественные признаки солодей глееватых поверхностного и грунтового переувлажнения по данным гранулометрического состава и физико-химического свойств

Вид переувлажнения Распределение ила по профилю Соотношение содержания илистой фракции породы к илу гор. А2 Изменение рН по профилю от гор. А2 до породы

Грунтовое Слабо элювиальное 2,0 и менее Возрастает от 6,4 до 9,2

Поверхностное Резко выраженное элювиальное 4,0-5,0 и больше Изменяется несущественно

4.5. Элементы гидрологического режима солодей грунтового переувлажнения

Для понимания генезиса почв, их эволюции и агроэкологических особенностей важное значение имеют сведения об их гидрологическом режиме. Однако для солодей Барабинской низменности такие сведения пока остаются весьма ограниченными. Гидрологическая характеристика солодей грунтового переувлажнения приведена ниже по архивным данным Долгова и Панкина-Федорова (1946) (рис. 4). Солоди Западной Сибири при грунтовом переувлажнении формируются в условиях пульсирующего застойно-промывного водного режима. Весной и в начале лета грунтовые воды находятся на глубине 120-140 см. С наступлением периода муссонных дождей их уровень относительно быстро поднимается и выходит на дневную поверхность к началу сентября. После прекращения муссонных осадков в конце сентября — начале октября начинается спад уровней грунтовых вод. Такая ситуация повторяется ежегодно. Эти данные позволяют признать, что формирование солодей происходит в условиях длительного анаэробиоза и застойно-промывного водного режима. В таких условиях определяющим фактором образования солодей является кислотный гидролиз в анаэробной среде на фоне застойно-промывного водного режима.

Рис.4. Динамика глубин залегания грунтовых вод в солодях в летне-осенний период в междуречье оз. Большое Убинское и р. Каргат. Обозначения: 1 — грунтовые воды; 2 -воздухоносная порозность; 3 — зеркало грунтовых вод (по данным Долгова и Панкина-Федорова, 1946)

4.6. Минералогический состав илистой фракции солодей

Исследования минералогического состава илистой фракции позволяют признать (табл. 14), что в солодях грунтового заболачивания содержание иллитов в породе составляет 48%. В поверхностных горизонтах от 53 до 60%. В условиях поверхностного заболачивания в породе 45%, а в вышележащих горизонтах содержание иллитов возрастает до 59-72%. Максимальное накопление иллитов как в первом, так и во втором случае имеют место в элювиальных горизонтах. По сравнению с породой установлено существенное уменьшение содержания лабильных минералов. В породе от 18 до 24%, в элювиальных горизонтах — от 2 до 7%. Содержание каолинит-хлоритовой группы минералов по всему профилю меняется незначительно.

Таблица 14. Содержание и минералогический состав илистой фракции (в числителе — в пересчете на илистую фракцию, в знаменателе — в пересчете на почву с учетом содержания ила)

Горизонт Глубина, см Содержание ила, % Минералы в составе илистой фракции

% от суммы трех компонентов Полуколичественная оценка*)

Каоли- НИТ+ хлорит Иллит Лабильные минералы Хлорит Хлори-тизирован- ные минералы Кварц Полевые шпаты

Разрез №1 Солодь глееватая. Убинский р-н, дер. Ксеньевка. Барабинская низменность. Грунтовое переувлажнение

А1 5-12 21,2 28/6 59/12 14/3(н/и) + + +++ +

А2е. 16-24 20,5 26/5 60/12 14/3(н/и) + + +++ +

В1г 28-54 60,1 30/18 53/32 16/10(с) ++ + ? —

ск 103-130 42,2 35/15 48/13 18/8(с) ++ ? ? —

Разрез № 7 Солодь глееватая. Краснозерский р-н, дер. Гербаево. Приобское плато. Поверхностное переувлажнение

А1А2 5-10 10,5 31/3 65/7 3/0,3(н/и) + + +++ +

А2′ 10-22 7,9 26/2 72/6 2/0,1 (н/и) + ? +++ +

А2″ 22-30 7,5 31/2 62/5 7/1(н/и) ++ + +++ +

В1в. 55-75 47,0 31/15 59/28 10/5(н/и) + ? + +

В2в- 120-130 41,5 31/13 45/19 24/10(с) ? ? + —

*) — минерал отсутствует, + — мало, ++ — средне, +++ — много, ? — присутствие минерала возможно, но однозначно не диагностируется;

**) (н/и) — минерал однозначно не идентифицирован, и его присутствие диагностируется по слабому изменению дифракционной картины при насыщении глицерином; (с) — преобладает смектит.

4.7. Сопоставление свойств солодей с другими почвами, обладающими светлыми кислыми элювиальными горизонтами

В различных природных зонах существуют почвы со светлыми кислыми элювиальными горизонтами, которые по морфологическому облику близки или подобны солодям (например, дерново-подзолистые глееватые, черноземовидные подзолистые глееватые почвы) (табл. 15). Нами было установлено, что эти почвы несут определенные различия по своим свойствам. Так, например, солоди; глееватые характеризуются присутствием поглощенного натрия в ППК. Черноземовидные подзолистые глееватые почвы отличаются от дерново-подзолистых глееватых мощным гумусовым горизонтом (от 48 до 28 см) и повышенным содержанием гумуса.

Вместе с тем общим результатом их почвообразования является присутствие в профиле четко выраженных поверхностных светлых кислых элювиальных горизонтов, которые возникают под влиянием тЪлько одного фактора -глееобразования в условиях застойно-промывного водного режима.

Таблица 15. Сопоставление солодей с другими почвами, обладающими светлыми кислыми горизонтами

Горизонт Глубина, см Фракция 10 м).

2. В условиях переувлажнения грунтовыми водами на тяжелых породах возникают оглеенные солоди с относительно слаборазвитым гор. А2 и соотношением ила гор. С к илу горизонта А2 не более 2.

3. В оглеенных солодях колковых депрессий Приобского плато при переувлажнении пресными поверхностными водами формируются мощные светлые кислые элювиальные гор. А2 (20-23 и более см). В этом случае отношение ила гор. С к илу гор.А2 равно 5-6, что отражает интенсивное элювиирование верхней части профиля солодей в условиях поверхностного переувлажнения.

4. Солоди Барабинской низменности и Приобского плато отличаются выраженной элювиально-иллювиальной дифференциацией гранулометрического состава. Между гранулометрическим составом солодей, их физико-механическими и

другими физическими свойствами установлена четкая связь. Коэффициент корреляции (г) между гранулометрическим составом и физико-механическими свойствами (пластичностью, удельной поверхностью, степенью набухания) равен соответственно 0,84; 0,76; 0,79.

6. Элювиальные осолоделые слабокислые белесые гор. А2 приурочены к выщелоченной верхней части профилей всех солодей. Они отличаются слабокислой реакцией (рНШо — 5,9-6,4). Более глубокие иллювиальные горизонты профиля солодей первой группы имеют нейтральную и щелочную реакцию рНщо — 7,0-9,0). Вторая группа солодей в иллювиальных горизонтах обладает слабокислой реакцией (рНнго — 6,4-6,6) всего профиля.

7. В составе илистой фракции элювиальных горизонтов доминирует иллит, вниз по профилю возрастает количество хлорита и лабильных минералов монтмориллонитовой группы. Эти особенности минералогического состава солодей могут быть использованы в диагностических целях.

8. Солоди Барабинской низменности и Приобского плато по своим основным морфологическим, гранулометрическим, химическим, физико-химическим особенностям твердой фазы и механизму образования светлых кислых элювиальных горизонтов близки или тождественны дерново-подзолистым глееватым тяжелосуглинистым и черноземовидным подзолистым глееватым почвам. Их отличия от дерново-подзолистых глееватых почв заключается в том, что солоди глееватые содержат поглощенный натрий в ППК. Черноземовидные подзолистые глееватые почвы отличаются от дерново-подзолистых и солодей глееватых значительной мощностью гор. А1 (от 28 до 48 см), повышенным содержанием гумуса в поверхностном слое (5-7 и более %) и отсутствием Ыа в ППК.

9. В формировании солодей участвуют два основных почвообразовательных процесса, ответственные за наличие натрия в поглощающем комплексе элювиальных горизонтов и их светлую окраску. Первый (реликтовый) -был обусловлен эволюцией засоленных почв по схеме Гедройца — солончак-солонец-солодь при фунтовом переувлажнении или поступления Ыа в ППК с током поверхностных вод с окружающего водосбора. Второй современный (рецентный) почвообразовательный процесс, определяющий формирование светлых кислых элювиальных горизонтов, всегда обусловлен глееобразованием на фоне застойно-промывного водного режима. В условиях грунтового и поверхностного переувлажнения источником натрия может быть перенос солей ветром с поверхности соленых озер и солончаков, т.е. процесс импульверизации.

10. Предложены методы количественной оценки причин переувлажнения солодей поверхностными и грунтовыми водами на основе анализа их гранулометрического состава, рН и коэффициента Швертманна.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

а. в журналах списка ВАК РФ:

1. Зайдельман Ф.Р., Устинов М.Т., Пахомова Е.Ю. Солоди Барабинской низменности и Приобского плато: свойства, генезис, методы диагностики // Почвоведение. 2010. №10. С. 1155-1170.

2. Зайдельман Ф.Р., Пахомова Е.Ю., Устинов М.Т. Солоди поверхностного и грунтового переувлажнения Западной Сибири: свойства, гидрология и генезис // Вестн. Моск. ун-та. Сер. почвоведение. 2011. №1. С. 3-12.

3. Соколова Т.А., Пахомова Е.Ю., Зайдельман Ф.Р. Глинистый материал в солодях Барабинской низменности и Приоского плато // Вестн. Моск. ун-та. Сер. почвоведение. 2012. №4. С.3-12.

б. в других изданиях:

4. Пахомова Е.Ю. Солоди Барабинской низменности и Приобского плато: свойства, генезис и методы диагностики // Тез. докл. XIII Докучаевских молодежных чтений. Санкт-Петербург. 2010. С. 157-158.

5. Пахомова Е.Ю. Диагностика степени заболоченности почв со светлыми кислыми элювиальными горизонтами лесостепной зоны России // Тез. докл. XVII Междунар. конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2010». Москва. 2010. С. 85.

6. Зайдельман Ф.Р., Устинов М.Т., Пахомова Е.Ю. Генезис, свойства и диагностика солодей Западной Сибири. // Сб. докладов к 100-летию профессора Н.И. Базилевич «География продуктивности и биогеохимического круговорота наземных ландшафтов». Москва. 2010. С. 305-309.

7. Пахомова Е.Ю. Агрофизические особенности, свойства и диагностика солодей и осолоделых почв Западной Сибири // Тез. докл. XV Докучаевских молодежных чтений. Санкт-Петербург. 2012. С. 250-251.

8. Пахомова Е.Ю. Физико-механические и минералогические свойства солодей и осолоделых почв Барабинской низменности и Приобского плато // Тез. докл. XIX Междунар. конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2012». Москва. 2012. С. 111-113.

9. Пахомова Е.Ю. Генезис, свойства и диагностика солодей и осолоделых почв Западной Сибири.// Тез. докл. VI съезда Докучаевского общества почвоведов, Петрозаводск. 2012. С. 356-357.

Подписано в печать 23.01.2013 г. Формат 60×90/16. Заказ 1633. Тираж 100 экз. Усл.-печ. л. 1,2. Печать офсетная. Бумага для множительных аппаратов. Отпечатано в ООО «ФЭД+», Москва, Ленинский пр. 42, тел. (495)774-26-96

Содержание диссертации, кандидата биологических наук, Пахомова, Екатерина Юрьевна

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

1.1 Основные теории образования солодей.

1.2 Биохимические и биологические концепции происхождения солодей

1.3 Гидролого-гидрохимическая концепция образования солодей.

1.4 Солоди Европейской части России, Западной и Восточной Сибири

1.4.1 Исследования солодей Европейской части России.

1.4.2 Изучение солодей Западной и Восточной Сибири.

1.5 Исследования осолоделых почв и солодей в других регионах России и в странах СНГ.

1.6 Исследования солодей в зарубежных странах.

1.7 Современное классификационное положение солодей.

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

3.1 Определение актуальной кислотности.

3.2 Определение гидролитической (рН-зависимой) кислотности.

3.3 Определение обменных оснований в засоленных почвах по методу Пфеффера в модификации Молодцова и Игнатовой.

3.4 Определение гранулометрического состава.

3.5 Определение содержания железа несиликатных соединений по Меру и Джексона

3.6 Определение содержания железа «аморфных» оксалаторастворимых) соединений по Тамму.

3.7 Определение валового элементного состава минеральной части почв

3.8 Определение числа пластичности.

3.8.1 Определение предела текучести методом Васильева.

3.8.2 Определение предела пластичности методом Аттерберга.

3.9 Определение степени набухания почв.

ЗЛО Определение предела усадки почв.

3.11 Оценка структуры почвы.

3.11.1 Метод сухого просеивания.

3.11.2 Метод мокрого просеивания.

3.12 Определение удельной поверхности почв.

3.13 Определение наименьшей влагоемкости по методу Николаева.

3.14 Методы извлечения илистой фракции по Айдиняну и изучения состава глинистых минералов.

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

4.1 Морфология солодей и осолоделых почв.

4.1.1 Луговые солоди грунтового переувлажнения.

4.1.2 Солоди дерново-глееватые (березовых колок).

4.1.3 Марганцево-железистые новообразования (ортштейны) в профиле солоди глубокооглеенной.

4.2 Агрофизические свойства солодей.

4.2.1 Гранулометрический состав.

4.2.2 Верхняя и нижняя границы пластичности солодей.

4.2.3 Набухание солодей.

4.2.4 Усадка солодей.

4.2.5 Структура солодей.

4.2.6 Удельная поверхность солодей.

4.2.7 Наименьшая влагоемкость.

4.3 Физико-химические и химические свойства.

4.3.1 Валовой химический анализ солодей.

4.3.2 Несиликатные формы соединений железа.

4.4 Методы количественной диагностики причин переувлажнения солодей

4.4.1. Диагностика солодей по причинам переувлажнения с использованием критерия Швертманна

4.4.2. Диагностика солодей по причинам переувлажнения по гранулометрическому составу.

4.4.3. Диагностика солодей по причинам переувлажнения по анализу рН почвенного профиля.

4.5 Элементы гидрологического режима солодей грунтового переувлажнения.

4.6 Минералогический состав илистой фракции солодей.

4.7 Сопоставление свойств солодей с другими почвами, обладающими светлыми кислыми элювиальными горизонтами.

Введение Диссертация по сельскому хозяйству, на тему «Агрофизические, химические и минералогические свойства солодей Барабинской низменности и Приобского плато, переувлажненных грунтовыми и поверхностными водами»

Актуальность работы. Солоди — почвы с дифференцированным профилем, невысоким содержанием поглощенного натрия, светлыми элювиальными кислыми горизонтами — распространены, преимущественно, в лесостепной и степной зонах страны. В Западной Сибири солоди и осолоделые почвы тяготеют к Барабинской низменности и Приобскому плато. Здесь солоди приурочены к обширным вытянутым депрессиям озерных долин и к ареалам платообразных повышений с выраженным «колочным» рельефом. Солоди издавна привлекали внимание многих исследователей своеобразием генезиса и очевидным сельскохозяйственным значением.

Эти почвы получили свое название в результате исследований Гедройца, который рассматривал их как конечную стадию эволюции почв засоленного ряда солончаки-солонцы-солоди. В дальнейшем исследованию солодей Западной Сибири были посвящены работы Горшенина, Орловского, Базилевич, Козловского, Долгова, Турсиной и других авторов.

В теоретическом отношении солоди представляют собой сложную группу почв, генетические, физико-механические, минералогические и диагностические особенности которых остаются нераскрытыми с необходимой полнотой. В прикладном отношении их негативные свойства (переувлажнение в весенне-раннелетний период, близкое залегание к поверхности слабокислых элювиальных горизонтов) и другие особенности вызывают агроэкологическую пестроту сельскохозяйственных полей, затрудняют обработку почв и движение техники, снижают урожай.

Целью работы являлось исследование агрофизических особенностей солодей Барабинской низменности и Приобского плато в условиях грунтового и поверхностного переувлажнения, оценка их химических и минералогических свойств, разработка методов количественной диагностики причин переувлажнения.

Задачи исследований предусматривали:

1. Изучение влияния грунтового и поверхностного переувлажнения на гранулометрический состав, набухание, усадку, наименьшую влагоемкость, удельную поверхность солодей;

2. Исследование основных физико-химических и химических свойств и валового химического состава солодей разной степени переувлажнения;

3. Обобщение сведений об элементах водного режима солодей Барабинской низменности;

4. Исследование влияния грунтового и поверхностного переувлажнения на минералогический состав глинистых минералов солодей;

5. Изучение несиликатных форм соединений железа;

6. Оценку возможности использования коэффициентов Швертманна для диагностики причин переувлажнения солодей;

7. Разработку методов аналитической диагностики причин переувлажнения солодей Барабинской низменности и Приобского плато.

Научная новизна. В работе впервые показана целесообразность дифференциации солодей Западной Сибири на две самостоятельные группы по причинам их переувлажнения □ грунтовыми минерализованными и пресными поверхностными водами. Изучены агрофизические свойства солодей и осолоделых почв Западной Сибири, их гранулометрический и минералогический состав, удельная поверхность, набухание и усадка, наименьшая влагоемкость, пластичность и другие свойства с учетом их гидрологического режима.

Предложены оригинальные методы аналитической диагностики солодей грунтового и поверхностного переувлажнения, основанные на анализе распределения илистой фракции, изменениях рН по профилю и распределению несиликатных форм железа. Установлена целесообразность дифференцированного подхода к выбору методов исследования с целью диагностики причин их переувлажнения. Раскрыты общность и различия свойств солодей при сравнении их с другими типами текстурно-дифференцированных почв со светлыми кислыми элювиальными горизонтами.

Практическая значимость работы заключается в том, что были разработаны и предложены количественные методы диагностики причин заболачивания солодей. Решение этой проблемы актуально, в частности, и потому, что такая дифференциация солодей позволяет понять не только их генезис и агроэкологические особенности, но и правильно решать задачи проектирования и строительства инженерных осушительных систем.

Апробация работы. Все материалы исследований по теме диссертации доложены и обсуждены на 4-х заседаниях кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ. Основные положения диссертационной работы были доложены на научных конференциях: «Ломоносов» (Москва, 2010, 2012); «География продуктивности и биогеохимического круговорота наземных ландшафтов» к 100-летию профессора Н.И. Базилевич (Москва, 2010); «XIII Докучаевские Молодежные чтения» (Санкт-Петербург, 2010); «XV Докучаевские Молодежные чтения» (Санкт-Петербург, 2012); «VI съезд Докучаевского общества почвоведов» (Петрозаводск, 2012).

Публикации. Результаты исследования отражены в 9 публикациях, в том числе в 3 статьях в рецензируемых журналах списка ВАКа РФ.

1. По условиям формирования солоди Западной Сибири могут быть дифференцированы на две группы: первая — солоди грунтового переувлажнения в Барабинской низменности; вторая — солоди поверхностного переувлажнения на территории Приобского плато.

2. Предложены системы методов количественной оценки причин переувлажнения солодей поверхностными и грунтовыми водами на основе анализа их морфологии, гранулометрического состава, рН и коэффициента Швертманна.

3. Солоди Барабинской низменности и Приобского плато отличаются выраженной элювиально-иллювиальной дифференциацией гранулометрического состава. Между гранулометрическим составом солодей, их физико-механическими и другими физическими свойствами установлена четкая связь.

4. Особенности минералогического состава солодей могут быть использованы в диагностических целях. Доминирующим минералом в илистой фракции является иллит в элювиальном горизонте.

5. Солоди Барабинской низменности и Приобского плато близки или тождественны по механизму образования светлых кислых элювиальных горизонтов дерново-подзолистым глееватым и черноземновидным подзолистым глееватым почвам. Их различия определяются свойствами твердой фазы почв.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы, содержит 18 таблиц и 15 рисунков. Список литературы включает 120 источников ( 22 иностранных). Общий объем работы 112 с.

Заключение Диссертация по теме «Агропочвоведение и агрофизика», Пахомова, Екатерина Юрьевна

1. По условиям формирования оглеенные солоди Западной Сибири могут быть дифференцированы на две группы. Первая — возникает по эволюционной схеме Гедройца — солончак-солонец-солодь. В условиях Барабинской низменности она связана в своем развитии с засоленными грунтовыми водами, близко залегающих к дневной поверхности (1-3 м) и породами. Вторая группа солодей формируется на территории Приобского плато в условиях переувлажнения поверхностными пресными водами на выщелоченных породах и глубокого залегания грунтовых вод (>10м).

2. В условиях переувлажнения грунтовыми водами на тяжелых породах возникают оглеенные солоди с относительно слаборазвитым гор. А2 и соотношением ила гор. С к илу горизонта А2 не более 2.

3. В оглеенных солодях колковых депрессий Приобского плато при переувлажнении пресными поверхностными водами формируются мощные светлые кислые элювиальные гор. А2 (20-23 и более см). В этом случае отношение ила гор. С к илу гор.А2 равно 5-6, что отражает интенсивное элювиирование верхней части профиля солодей в условиях поверхностного переувлажнения.

4. Солоди Барабинской низменности и Приобского плато отличаются выраженной элювиально-иллювиальной дифференциацией гранулометрического состава. Между гранулометрическим составом солодей, их физико-механическими и другими физическими свойствами установлена четкая связь. Коэффициент корреляции (г) между гранулометрическим составом и физико-механическими свойствами (пластичностью, удельной поверхностью, степенью набухания) соответственно равны 0,84, 0,76, 0,79).

5. Минимальные значения агрофизических параметров (пластичности, удельной поверхности, наименьшей влагоемкости и др.) всегда приурочены к элювиальным горизонтам солодей. Их максимальные значения свойственны иллювиальным горизонтам.

6. Элювиальные осолоделые слабокислые белесые гор. А2 приурочены к выщелоченной верхней части профилей всех солодей. Они отличаются слабокислой реакцией (рНШо — 5,9-6,4). Более глубокие иллювиальные горизонты профиля солодей первой группы имеют нейтральную и щелочную реакцию рНИ2о — 7,0-9,0). Вторая группа солодей в иллювиальных горизонтах обладает слабокислой реакцией (рНцго — 6,4-6,6) всего профиля.

7. В составе илистой фракции элювиальных горизонтов доминирует иллит, вниз по профилю возрастает количество хлорита и лабильных минералов монтмориллонитовой группы. Эти особенности минералогического состава солодей могут быть использованы в диагностических целях.

8. Солоди Барабинской низменности и Приобского плато по своим основным морфологическим, гранулометрическим, химическим, физико-химическим особенностям твердой фазы и механизму образования светлых кислых элювиальных горизонтов близки или тождественны дерново-подзолистым глееватым тяжелосуглинистым и черноземовидным подзолистым глееватым почвам. Их отличия от дерново-подзолистых глееватых почв заключается в том, что солоди глееватые содержат, поглощенный натрий в ПГЖ. Черноземовидные подзолистые глееватые почвы отличаются от дерново-подзолистых и солодей глееватых значительной мощностью гор. А1 (от 28 до 48 см), повышенным содержанием гумуса в поверхностном слое (5-7 и более %) и отсутствием Ыа вППК.

9. В формировании солодей участвуют два основных почвообразовательных процесса, ответственные за наличие натрия в поглощающем комплексе элювиальных горизонтов и их светлую окраску. Первый (реликтовый) — был обусловлен эволюцией засоленных почв по схеме Гедройца — солончак-солонец-солодь при грунтовом переувлажнении или поступления Ыа в ПГЖ с током поверхностных вод с окружающего водосбора. Второй современный (рецентный) почвообразовательный процесс, определяющий формирование светлых кислых элювиальных горизонтов, всегда обусловлен глееобразованием на фоне застойно-промывного водного режима. В условиях грунтового и поверхностного переувлажнения источником натрия может быть перенос солей ветром с поверхности соленых озер и солончаков, т.е. процесс импульверизации.

10. Предложены методы количественной оценки причин переувлажнения солодей поверхностными и грунтовыми водами на основе анализа их гранулометрического состава, рН и коэффициента Швертманна.

Библиография Диссертация по сельскому хозяйству, кандидата биологических наук, Пахомова, Екатерина Юрьевна, Москва

1. Абрамова М.М. Материалы к характеристике подзолистых и дерново-подзолистых почв. М.: Изд-во АН СССР. 1961. С. 209-258.

2. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ. 1970.487 с.

3. Аристовская Т. В. Микробиология подзолистых почв. M.-J1.: «Наука». 1965. 187 с.

4. Ахтырцев Б.П., Адерихин П.Г., Кадер Г.М. Осолоделые по.чв Окско-Донской равнины и их эволюция. Изд-во Воронежского университета. Воронеж. 1975. 184 с.

5. Ахтырцев Б.П., Джегерис Б.Т. К вопросу об эволюции солодей // Почвоведение. 1959. №6. С. 71-78.

6. Ахтырцев Б.П., Кадер Г.М. Подвижные полуторные окислы и их миграция в процессе эволюции солонцов и солодей // Почвоведение. 1973. №6. С. 27-34.

7. Базилевич Н.И. Лесостепные солоди. М.: Издательство «Наука». 1967.97 с.

8. Базилевич Н.И. Материалы к вопросу о генезисе солодей // Почвоведение. 1947. №4. С. 227-239.

9. Базилевич Н.И. Почвы каштановой зоны сухой степи /Алтайских равнин // В кн.: Почвы Алтайского края. М.: Изд-во АН СССР. 1959. С. 31-46.

10. Базилевич Н.И. Химический состав коллоидов осолодевающих солонцов и солодей. Труды Почв, ин-та им. В.В. Докучаева. М.: Изд-во АН СССР. 1954. Том 44. С. 281-288.

11. Базилевич Н.И., Зимовец Б.А. Интразональные почв Алтайских равнин // В кн.: Почвы Алтайского края. М.: Изд-во АН СССР. 1959. С. 75-126.

12. Болышев H.H., Тюрденева С.А. Сущность процессов осолодения и его роль в образовании почв Западного Прикаспия // Вестн. Моск. ун-та. 1953. №9. С. 35-47.

13. Вагина Т.А. Луга Барабы. Новосибирск.: Изд-во Сибирского отделения АН СССР. 1962. Часть 1. 197 с.

14. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат. 1986.

15. Виленский Д.Г. Засоленные почвы, их происхождение, состав, способы улучшения. М.: Изд-во «Новая деревня». 1924. 159 с.

16. Вильяме В.Р. Почвоведение. Собрание сочинений. Москва. Том 6. 1952. 576 с.

17. Воробьева JI.A. Теория и практика химического анализа почв. М.: Изд-во ГЕОС. 2006. 400 с.

18. Гедройц К.К. Осолодение почв // Труды Носовской с.-х. опыт, станции. 1926. Вып. 44. С. 1-48.

19. Гоголев А.И., Дронова Т.Я., Соколова Т.А., Таргульян В.О. Процессы преобразования глинистого материала в почвах с глинисто-дифференцированным профилем разных природных зон // Почвоведение. 1996. №11. С. 1367- 1375.

20. Горшенин К.П. География почв Сибири. Омск.: Омское обл. гос. изд-во. 1939. 125 с.

21. Горшенин К.П., Баранов В.И. К познанию солонцовых комплексов черноземной полосы Западной Сибири // Труды Сиб. ин-та. 1930. Том 12. Вып. 2. 92 с.

22. Давыдов В.В. Солоди Западной сибири // Новосибирск: Тезисы VI Делегат. Съезда Всесоюз. общ-ва почвоведов. 1982. С. 57-58.

23. Димо H.A., Келлер Б.А. Саратов: В области полупустыни. 1907.

24. Дитц Л.Ю., Елизарова Т.Н., Смоленцев Б.А., Сысо А. И. «Бараба» -Ланшафты и почвы Барабинской лесостепи // Новосибирск: Путеводитель научных полевых экскурсий IV съезда Докучаевского общества почвоведов. 2004.

25. Дурасов A.M. Солоди и серые лесные осолоделые почвы лесостепи Северного Казахстана//Почвоведение. 1959. №1. С. 51-58.

26. Елизарова Т.Н., Казанцев В.А., Магаева Л.А., Устинов М.Т. Эколого-мелиоративный потенциал почвенного покрова Западной Сибири. Новосибирск СО РАН.: Наука. 1990. 240 с.

27. Завалишин A.A. Заметки о почвах речных долин бассенйа оз.Севан, в связи с продольным профилем долины // Труды Почв, ин-та им. В.В. Докучаева вып. 6. М. Л.: Изд-во АН СССР. 1936. С. 107-118.

28. Зайдельман Ф. Р. Теория образования светлых кислых элювиальных горизонтов в профиле почв и ее прикладные аспекты. М.: Изд-во Красанд. 2010. 240 с.

29. Зайдельман Ф.Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и ландшафтов. М.: Издательство КДУ. 2009. 720 с.

30. Зайдельман Ф.Р. Естественное и антропогенное переувлажнение почв. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 288 с.

31. Зайдельман Ф.Р. Методы эколого-мелиоративных изысканий и исследований почв. М.: Колос. 2008. 486 с.

32. Зайдельман Ф.Р. Признаки лессиважа в автоморфных и гидроморфных почвах Восточно-Европейской равнины // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 17. Почвоведение. 2006. №3. С. 17-23.