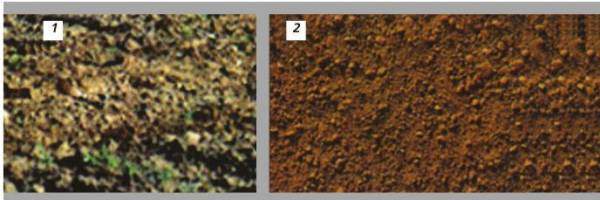

Почва бесструктурная

Толковый словарь по почвоведению. — М.: Наука . Под редакцией А.А. Роде . 1975 .

Смотреть что такое «Почва бесструктурная» в других словарях:

Земля — (Earth) Планета Земля Строение Земли, эволюция жизни на Земле, животный и растительный мир, Земля в солнечной системе Содержание Содержание Раздел 1. Общая о планете земля. Раздел 2. Земля как планета. Раздел 3. Строение Земли. Раздел 4.… … Энциклопедия инвестора

ФИТОГЕОГРАФИЯ — наука о географическом распространении растений. В данной статье будет обсуждаться только экологическая фитогеография, или география растительных сообществ, называемая также геоботаникой и рассматривающая связь различных форм растительного… … Энциклопедия Кольера

фитогеография — наука о географическом распространении растений. В данной статье будет обсуждаться только экологическая фитогеография, или география растительных сообществ, называемая также геоботаникой и рассматривающая связь различных форм растительного… … Географическая энциклопедия

СОФИЯ — (от греч., лат. sophia – мудрость) в рус. религиозной философии (софиологии) творческая премудрость Божия, в которой заключены все мировые идеи и которая носит в своем сердце всю природу и одновременно является вечной идеей самого человечества.… … Философская энциклопедия

ВЫМОЧКА — гибель всходов на бесструктурных почвах вследствие их избыточного увлажнения. Распыленная бесструктурная почва очень медленно поглощает влагу и, если последней много на поверхности, все промежутки между частицами почвы заполнены водой, и раст. не … Сельскохозяйственный словарь-справочник

София — ☼ Премудрость (греч. «мастерство», «знание», «мудрость», евр. hokma), в иудаистических и христианских религиозных представлениях олицетворенная мудрость Божества. Термин «С», возникший в Древней Греции, употреблялся там как отвлеченное,… … Энциклопедия культурологии

Источник

Особенности бесструктурной почвы и чем она отличается от структурной

Состав почв неоднороден. Распространенные компоненты, входящие в состав грунта: глина, песок, перегной. Совокупность элементов земли, воды и воздуха способна проявлять разные качества. По этим характеристикам принято разделять бесструктурную сухую почву и структурную. Каждый вид земли имеет особенности, которые нужно учитывать при высаживании и выращивании растительных культур.

Что такое бесструктурная почва

Естественно, что вследствие интенсивного земледелия верхний слой грунта быстро теряет питательные вещества и микроэлементы, иссушается. Если часть такой почвы взять в руки, то ее несложно растереть практически в пыль. В процессе эксплуатации земля утрачивает перегной, гумус, и мелкие частицы не склеиваются в комочки. Не получится собирать объемные урожаи при выращивании растительных культур на таких землях.

После выпадения осадков на поверхности грядок образуется плотная корка, влага быстро испаряется. Из-за высокой связности частиц воздух практически не проникает в землю. Значительно снижает качество грунта наличие глинистых частиц.

Особенности структурной почвы

Оценить плодородие почвы можно по ее составу. Причем исследовать нужно верхний слой земляного пласта, где формируется и развивается корневая система большинства растительных культур. Если горсть земли в руках распадается на комочки величиной 0,25-1,1 см, то почву можно определить как структурную (мелкокомковатую). Каждый комочек грунта содержит частицы песка, глины, скрепленные перегноем, и его сложно размыть водой. Достоинства почвы:

- содержит достаточно воздуха для «дыхания» корней;

- в структурной почве хорошо развиваются микроорганизмы;

- наличие минеральных солей, легко растворимых водой, обеспечивает питание растений;

- грунт свободно впитывает жидкость в процессе таяния снегов или во время выпадения осадков и сохраняет влажность продолжительное время.

Структурная почва идеально подходит для земледелия. Растительный покров и корни растений одновременно способствуют структурированию грунта. Но можно выделить несколько факторов, ухудшающих качество грунта: жара и мороз, растения иссушают землю и выбирают полезные вещества, тяжелая техника уплотняет слои, уничтожая мелкие и крупные земляные поры.

Распространенные способы восстановления структуры почвы: минимальная обработка земли (безотвальный способ), неглубокое рыхление, распределение по поверхности растительных остатков.

Чем они отличаются?

Прежде всего, различие бесструктурной и структурной почвы заключается в количестве усилий, которые необходимо затратить на их обработку:

- структурный грунт формируется отдельными комками, крупными или мелким. Каждый комочек обладает отдельной связностью благодаря силе тяжести, переплетающимся корням растений, гумусу. Так как грунт не отличается единой связностью, его несложно перекапывать. Основные усилия приходится тратить на разрыв корней растений;

- при обработке бесструктурной земли значительные усилия необходимо тратить на преодоление связности, на разрыв остатков корней растений. Особенность неструктурного грунта – чем выше связность, тем сложнее его обрабатывать. Для перекапывания бесструктурного чернозема, в сравнении со структурным, потребуется потратить усилий больше в 40-45 раз.

Также почвы отличаются пригодностью к земледелию. Конечно же, на рыхлом, удобренном поверхностном слое, который хорошо вентилируется и увлажняется, растения будут лучше плодоносить и потребуют меньше внимания.

Повысить качество бесструктурной земли помогут различные мероприятия. Прежде всего, изменяют состав земли (песчаную обогащают глиной, черноземом, а слипающийся чернозем «разводят» песком). Но любые грунты требуется периодически обогащать органическими добавками, минеральными удобрениями.

Опытные огородники рекомендуют мульчировать все грядки. Как правило, мульча создает благодатные условия не только для роста растений, но и для развития микроорганизмов, почвенных червей. Благодаря их жизнедеятельности структура земли улучшается, повышается плодородность.

Источник

Структурные и бесструктурные почвы

Снимем на лугу небольшой пласт дерна и возьмем из-под него горсть почвы. Положим почву на бумагу. Она легко распадается на отдельные комочки (от 2,5 до 10 мм). Почва, состоящая из мелких комочков, называется мелкокомковатой или структурной (от лат. «структура» — строение, расположение).

В каждом комочке структурной почвы частицы песка и глины прочно склеены перегноем. Такие комочки не размываются водой. Промежутки между ними заполняются воздухом. Поэтому в структурной почве хорошо разрастаются корни растений и живут почвенные бактерии и грибы, различные мелкие животные.

Структурная почва со временем изменяется. Перегной почвы постепенно превращается в минеральные соли, и комочки под влиянием ежегодной вспашки и рыхления распадаются. Почва, в которой мелкие пылевидные частицы плотно прилегают друг к другу, называется бесструктурной.

В бесструктурной почве мало воздуха. Талая и дождевая вода смачивает только ее поверхность и не проникает в более глубокие слои. Много воды стекает с поверхности в низины и овраги. После дождя вода быстро испаряется, и на поверхности почвы образуется корка. Бесструктурные почвы малоплодородны.

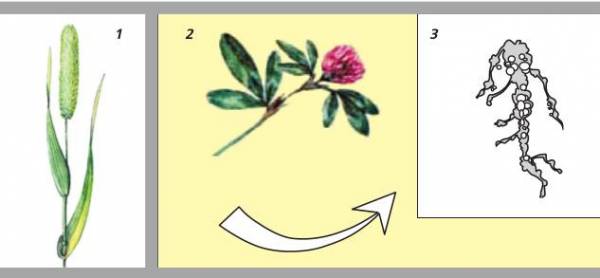

Структуру почвы можно восстановить. В старину, когда почва на полях прекращала давать хорошие урожаи, ее просто переставали распахивать. Заброшенные поля зарастали многолетними луговыми травами. Через 20-30 лет эти поля снова распахивали и 5-6 лет подряд получали высокие урожаи. Следовательно, многолетние травы восстанавливают структуру почвы.

В наше время структуру почвы восстанавливают в течение 2-3 лет. Для этого на полях сеют смесь красного клевера с тимофеевкой. У клевера на корнях развиваются клубеньки с бактериями, способными образовывать и накапливать азотные соли. У тимофеевки густая корневая система с множеством нитевидных корней, пронизывающих почву. С наступлением зимы многие корни клевера и тимофеевки отмирают и перегнивают. Так почва обогащается перегноем и азотными солями. Весной у перезимовавших растений отрастает множество новых корней.

Большое значение для восстановления структуры почвы имеет внесение в нее органических удобрений – навоза, торфа, птичьего помета, которые под влиянием бактерий превращаются в перегной.

На приусадебных участках для поддержания структуры почвы используют ценное органическое удобрение компост. Для его получения складывают в кучи различные растительные остатки, покрывая каждый слой небольшим количеством почвы и поливая водой. Образование компоста происходит примерно через год.

- Какую почву называют структурной?

- Почему со временем структура почвы может измениться?

- По каким свойствам бесструктурная почва отличается от структурной почвы?

- Как можно восстановить структуру почвы?

При выращивании плодово-ягодных деревьев и кустарников почву в садах удобряют (без внесения органических и минеральных удобрений она быстро теряет плодородие). Почва в лесах никогда и никем не удобрялась, однако деревья и кустарники в них хорошо растут и развиваются. Каким же образом поддерживается плодородие почвы в лесах?

Источник

Структура почв

Структура почвы— это отдельности или агрегаты, на которые способна распадаться почва. Эти агрегаты состоят из связанных между собой механических элементов или мелких агрегатов.

По Н.А. Качинскому структурой почвы называется совокупность агрегатов различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности, характерных для каждой почвы и ее отдельных горизонтов.

В зависимости от размеров выделяют три группы структурных отдельностей:

- Микроагрегаты — Классификация структурных отдельностей (по С.А. Захарову)

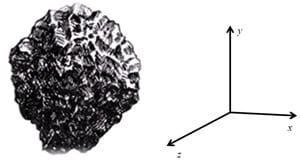

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям

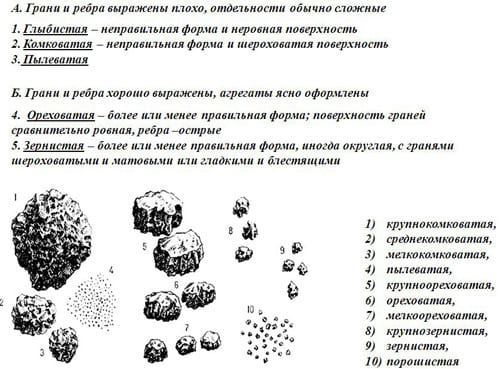

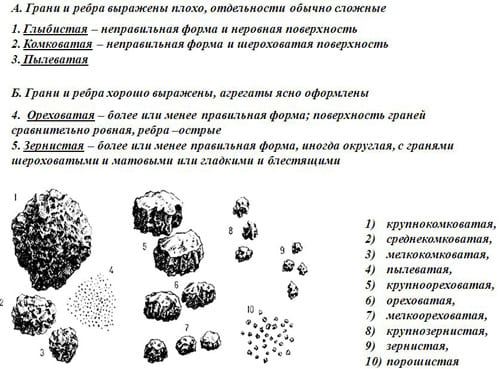

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные

А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены

Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси

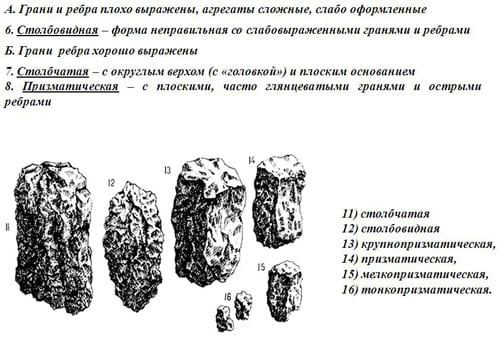

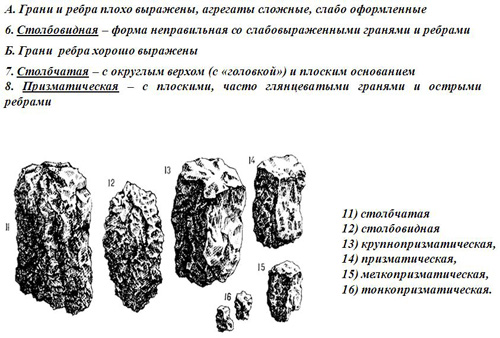

Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные

А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные Б. Грани ребра хорошо выражены

Б. Грани ребра хорошо выражены Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям

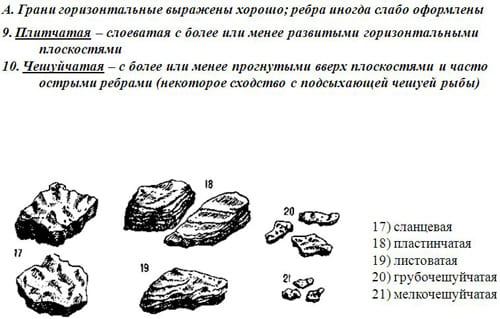

Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены

А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены