Питательные элементы почвы

Потребность растений в разных питательных элементах неодинакова. Восемь биогенных («биогенный» означает «жизнепорождающий») химических элементов, используемых растениями в больших количествах, называют макроэлементами («макрос» значит «большой», «длинный»).

Макроэлементы: азот (N), сера (S), фосфор (Р), калий (К), магний (Mg), кальций (Са), железо (Fe) (если вы будете знать их латинские обозначения, вам будет проще понять, какие из них входят в то или иное удобрение, так как часто на упаковках приводятся именно химические формулы).

Они почти не присутствуют в природе в чистом виде, а содержатся в доступных для растений соединениях — питательных веществах. То же самое касается микроэлементов («микрос» значит «малый»), которые требуются в несравнимо меньшем количестве. Впрочем, если микроэлементов нужно немного, из этого вовсе не следует, что они менее значимы. Количественно человек съедает витаминов намного меньше, чем картошки, но разве витамины от этого становятся менее нужны?

Микроэлементы: бор (В), марганец (Мп), медь (Си), цинк (Zn), молибден (Мо), кобальт (Со).

Форму жизни на нашей планете не случайно называют «белковой» — без этой группы веществ ни один живой организм не может существовать. Но сами белки состоят как бы из своих «кирпичиков» — аминокислот. Большинство макроэлементов входит именно в их состав.

Азот (N). Самый важный из питательных элементов. Он не только входит в состав белков: хранитель генетической информации — ДНК — также включает в себя азотистые основания. Да и в хлорофилле, ответственном за фотосинтез (важность которого неоспорима), азот тоже присутствует, как и во многих других важных для нормальной жизнедеятельности растений химических соединениях.

Долгое время ученые полагали, что азот, как и углекислый газ, растение поглощает из атмосферы, почти на 80 % состоящей из него. Увы, практика доказала обратное — растение способно извлекать этот элемент исключительно из почвы, так что и о его достаточном количестве приходится заботиться человеку.

Сера (S). Этот элемент входит во многие аминокислоты, принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, является составной частью ферментов, гормонов, веществ, служащих растению защитой от вредителей.

Фосфор (Р). Как и азот, входит в состав многих белков, ДНК, РНК, универсального носителя энергии — АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), многих витаминов и прочих веществ. Фосфорная кислота — основа энергетического обмена любой живой клетки и играет большую роль в процессе дыхания.

Калий (К). Хотя калий в большинство важнейших молекул непосредственно не входит, без него не могут происходить многие реакции преобразования белков и углеводов, его роль вроде бы вспомогательная, но важность ее нельзя недооценить. Способствует калий и реакции фотосинтеза. Да и поступление в растительную клетку воды зависит тоже от него. В его же функции входит открывание и закрывание устьиц (микроотверстий на листьях, через которые осуществляется газообмен).

Магний (Mg). Важнее всего то, что он входит в состав хлорофилла. Кроме того, магний также играет свою роль в белковом обмене.

Кальций (Са). Если считать растительную клетку кирпичиком, из которых построен весь организм, то кальций оказывается в роли важной составляющей пектиновых веществ — «цемента», связывающего клетки в единую конструкцию. Он же определяет вязкость протоплазмы (комплекса веществ, заполняющих изнутри клетку) и участвует в образовании внутриклеточных перегородок (например, плазмолеммы).

Железо (Fe). Участвует в синтезе хлорофилла. Иногда железо относят к микро-, а не макроэлементам.

Понятно, почему перечисленные выше макроэлементы требуются растению в довольно большом количестве. Несколько сложнее определить значение микроэлементов: точная роль некоторых до сих пор не выяснена, но известно, что нормально существовать без них растение не может.

Марганец (Мп) играет большую роль в восстановлении нитратов (соединений азота) и является активатором («пусковым крючком» или «стартовой кнопкой») многих ферментов.

Медь (Си) является активатором ферментов так же, как и цинк (Zn).

Молибден (Мо) восстанавливает нитраты и содействует фиксации азота.

Хлор (С1) отвечает за осмос (диффузию, то есть просачивание воды через мембраны — стенки клеток) и ионный баланс, кроме того, хлор необходим для синтетических реакций образования кислорода.

Бор (В) самый загадочный из элементов: до сих пор точно не установлено, на что он влияет, кроме использования кальция и восстановительной фазы дыхания, а главное — как именно он влияет на них. Зато известно, что без него растения развиваются очень плохо.

Кобальт (Со) нужен не самим растениям непосредственно, а почвенным азотфиксирующим микроорганизмам, без нормальной работы которых цветам придется туго.

Цинк (Zn) — элемент, важность которого для растения определяется лишь по болезненной реакции на его отсутствие.

Источник

про космос и вселенную и нашу жизнь.

То, что мир бесконечен, — это ничем не доказанный предрассудок.

Биогенная аккумуляция химических элементов в почве.

Химическая сущность почвообразования содержится в разложении органических веществ микробами. Разлагая остатки животных и растений, микробы поставляют в почвенные растворы углекислый газ, органические кислоты и другие, химически высокоактивные соединения. Чем больше разлагается органического вещества, тем богаче земля химически работоспособной энергией.

Земля – это верхний горизонт литосферы, вовлеченный в биогенную миграцию при участии растений, микроорганизмов и животных. Главная масса живого вещества расположена над землёй либо в ее верхнем горизонте, где сосредоточены самые толстые корни. Поглощение химических элементов корнями происходит из всей массы земли, среди них и из горизонтов, в которых находятся самые тонкие и разветвленные корни.

Исходя из этого по окончании минерализации остатков растений в верхнем горизонте земель аккумулируются те элементы, коэффициент биологического поглощения которых превышает единицу. Чем больше коэффициент биологического поглощения, т.е. чем интенсивнее растение поглощает элементы из земли, тем больше и биогенная аккумуляция их в верхнем горизонте. Громаднейшее биологическое накопление характерно для серы и фосфора, коэффициент биогенного поглощения которых превышает 100.

Биогенным методом накапливаются кроме этого кальций, калий, марганец и многие редкие элементы.. Так, растение как необычный насос перекачивает химические элементы из нижних горизонтов земли в верхние. Накапливая биогенным методом фосфор, сера, кальций и другие крайне важные элементы, растения улучшают условия собственного существования и создают самая благоприятную для себя среду.

Второй наиболее значимый почвообразовательный процесс – разложение органических веществ, каковые, обогащая почвенные растворы свободной энергией, создают возможность водной миграции элементов. Следовательно, химическая сущность почвообразовательного процесса содержится в биогенной миграции, которая со своей стороны складывается из противоположных процессов – биогенной аккумуляции и разложения органических веществ.

Но, не считая биогенной миграции, в землях происходит физико-химическая миграция, которая связана с перемещением водных растворов и газов. В элювиальных землях начинается выщелачивание подвижных соединений просачивающимися осадками , в связи, с чем распределение химических элементов по профилю определяется соотношением противоположных процессов – биогенной аккумуляции и выщелачивания.

Наровне с биогенной аккумуляцией, направленной снизу вверх в элювиальных землях, отмечается и нисходящая миграция водных растворов. Исходя из этого настоящее распределение элементов в землях склонов и водоразделов определяется не только биогенной аккумуляцией, но и выщелачиванием.

В подзолистых, черноземных и других землях выщелачивание и биогенная аккумуляция протекают с разной интенсивностью. В верхней части земли может преобладать либо концентрация элементов, либо вынос. В следствии земля расчленяется на горизонты с особенными физико-химическими условиями. Имеются земли, в которых верхний горизонт кислый, а нижний – щелочной, в верхнем горизонте господствует окислительная среда, в нижнем — восстановительная.

В следствии почвообразования верхний горизонт литосферы мощностью 1-2 м расчленяется на горизонты (А0, А1, А2, В1, В2 и т.д.), причем любой из них представляет собой особенную физико-химическую совокупность. Самой характерной изюминкой большинства земель есть как раз биогенная аккумуляция и исходя из этого землю возможно выяснить как верхний горизонт литосферы, в котором развита биогенная аккумуляция элементов, обязанная деятельности организмов.

Растения любители кислых почв MPEG2 ARCHIVE PAL

Интересные записи на сайте:

Подобранные по важим запросам, статьи по теме:

В зависимости от главного агента, определяющего перемещение элементов в ландшафте и формы, в которой перемещается элемент, принято выделять пара видов…

В природных водах химические их соединения и элементы мигрируют в ионной, коллоидной, взвешенной (суспензии органических и неорганических веществ,…

Концентрация металлов в организме – это ответственная изюминка живой природы. Время от времени содержание металла в организмах не редкость выше кларка…

Миграция ведет к большому перераспределению элементов и их содержание в землях, коре выветривания, организмах и водах в большинстве случаев отличается от…

Периодическая совокупность Д.И. Менделеева включает в себя 109 элементов, но в природе, а также в ландшафте, известно только 89, т.к. №№ 43, 85, 87 и…

Роль газов в ландшафте только громадна, но изучена воздушная миграция существенно не сильный водной миграции. Происхождение газов, классификация и…

Источник

Биогенные элементы, характеристики, классификация и функции

Они называются биогенетические элементы те атомы, которые составляют живую материю. Этимологически, термин происходит от био, что в переводе с греческого означает «жизнь»; и генезис, что означает «происхождение». Из всех известных элементов только около тридцати являются обязательными.

На самом низком уровне организации материя состоит из крошечных частиц, называемых атомами. Каждый атом состоит из протонов и нейтронов в ядре и определенного количества электронов вокруг него. Эти составляющие определяют свойства элементов.

Они имеют структурные функции, являясь основными составляющими в биологических молекулах (белках, углеводах, липидах и нуклеиновых кислотах) или представляют себя в их ионной форме и действуют как электролит. Они также имеют специфические функции, такие как способствование сокращению мышц или присутствие в активном сайте фермента.

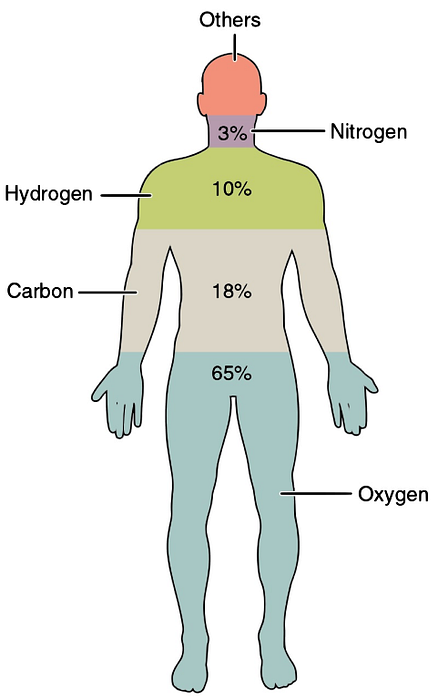

Все биогенные элементы незаменимы, и если бы кто-то пропустил явление жизни, это не могло бы произойти. Основными биогенными элементами, наиболее богатыми в живом веществе, являются углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера..

- 1 Характеристики

- 1.1 Ковалентные ссылки

- 1.2 Способность образовывать простые, двойные и тройные связи

- 2 Классификация

- 2.1 Первичные элементы

- 2.2 Вторичные элементы

- 2.3 Микроэлементы

- 3 функции

- 3.1 Углерод

- 3.2 Кислород

- 3.3 Водород

- 3.4 Азот

- 3.5 Фосфор

- 3.6 Сера

- 3.7 Кальций

- 3.8 Магний

- 3.9 Натрий и калий

- 3.10 Железо

- 3.11 Фтор

- 3.12 Литий

- 4 Ссылки

черты

Биогенные элементы имеют ряд химических характеристик, которые делают их подходящими для того, чтобы быть частью живых систем:

Ковалентные связи

Они способны образовывать ковалентные связи, где два атома соединяются, деля электроны от своей валентной оболочки. Когда эта связь сформирована, общие электроны находятся в межъядерном пространстве.

Эти связи достаточно прочные и стабильные, условие, которое должно присутствовать в молекулах живых организмов. Кроме того, эти связи не очень трудно разорвать, что позволяет установить определенную степень молекулярной динамики.

Способность образовывать простые, двойные и тройные связи

Большое количество молекул может быть образовано с небольшим количеством элементов благодаря способности образовывать одинарные, двойные и тройные связи.

Помимо обеспечения значительного молекулярного разнообразия, эта особенность позволяет формировать структуры с различным расположением (линейным, кольцевым, среди прочих).

классификация

Биогенные элементы классифицируются как первичные, вторичные и микроэлементы. Эта договоренность основана на различных пропорциях элементов в живых существах.

В большинстве организмов эти пропорции сохраняются, хотя могут быть определенные специфические изменения. Например, у позвоночных йод является важнейшим элементом, тогда как в других таксонов похоже, дело не в этом.

Первичные элементы

Сухой вес живого вещества составляет от 95 до 99% этих химических элементов. В этой группе мы находим самые распространенные элементы: водород, кислород, азот и углерод.

Эти элементы имеют отличную способность сочетаться с другими. Кроме того, они имеют характеристику формирования нескольких ссылок. Углерод может образовывать до тройных связей и генерировать различные органические молекулы.

Вторичные элементы

Элементы этой группы составляют от 0,7% до 4,5% живого вещества. Это натрий, калий, кальций, магний, хлор, сера и фосфор.

В организмах вторичные элементы находятся в их ионной форме; поэтому они называются электролитами. В зависимости от их нагрузки они могут быть каталогизированы как катионы (+) или анионы (-)

В целом, электролиты участвуют в осмотической регуляции, нервном импульсе и транспорте биомолекул..

Осмотические явления относятся к адекватному балансу воды в клеточной среде и за ее пределами. Кроме того, они играют роль в поддержании рН в клеточной среде; они известны как буферные растворы или буфер.

Микроэлементы

Они находятся в мельчайших пропорциях или следах, приблизительно в значениях ниже 0,5%. Однако его присутствие в небольших количествах не означает, что его роль не важна. На самом деле они в равной степени незаменимы, что предыдущие группы для правильного функционирования живого организма.

Эта группа состоит из железа, магния, кобальта, меди, цинка, молибдена, йода и фтора. Как и группа вторичных элементов, микроэлементы могут находиться в их ионной форме и быть электролитами..

Одним из его наиболее важных свойств является сохранение себя в качестве стабильного иона в различных состояниях окисления. Они могут быть найдены в активных центрах ферментов (физическое пространство указанного белка, где происходит реакция) или воздействовать на молекулы, которые переносят электроны..

Другие авторы обычно классифицируют биоэлементы как существенные и несущественные. Тем не менее, классификация по численности наиболее.

функции

Каждый из биогенетических элементов выполняет незаменимую и специфическую функцию в организме. Среди наиболее важных функций можно отметить следующие:

углерод

Углерод является основным «блоком» органических молекул.

кислород

Кислород играет роль в процессах дыхания, а также является первичным компонентом в различных органических молекулах..

водород

Он содержится в воде и является частью органических молекул. Это очень универсально, так как он может быть связан с любым другим элементом.

азот

Он содержится в белках, нуклеиновых кислотах и некоторых витаминах..

фосфор

Фосфор содержится в АТФ (аденозинтрифосфате), энергетической молекуле, широко используемой в обмене веществ. Это энергетическая валюта клеток.

Кроме того, фосфор является частью генетического материала (ДНК) и определенных витаминов. Найдено в фосфолипидах, критических элементов для формирования биологических мембран.

сера

Сера содержится в некоторых аминокислотах, особенно в цистеине и метионине. Он присутствует в коферменте А, промежуточной молекуле, которая делает возможным большое количество метаболических реакций.

кальций

Кальций необходим для костей. Процессы мышечного сокращения требуют этого элемента. Сокращение мышц и свертывание крови также опосредованы этим ионом.

магний

Магний особенно важен для растений, поскольку он содержится в молекуле хлорофилла. Как ион, он участвует в качестве кофактора в различных ферментных маршрутах..

Натрий и калий

Они богаты ионами во внеклеточной и внутриклеточной среде соответственно. Эти электролиты являются главными действующими лицами нервного импульса, поскольку они определяют мембранный потенциал. Эти ионы известны натриево-калиевым насосом.

железо

Он находится в гемоглобине, белке, присутствующем в эритроцитах крови, функцией которого является транспорт кислорода.

Источник