Кресс-салат как тест-объект для оценки загрязнения почвы.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| issledovatelnaya_rabota.doc | 116.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Городской профильный лагерь для одаренных детей «Интеллект»

МОУ «Гимназия 20»

Кресс-салат как тест-объект для оценки загрязнения почвы.

Выполнила: Рогожина Екатерина

- Этапы исследования

- Цели и задачи

- Актуальность

3.Кресс-салат как биоиндикатор

- Результаты проведенного опыта

- Вывод по проведенному опыту

5.Вывод по исследовательской работе .

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Расход невозобновимых видов сырья повышается, все больше пахотных земель выбывает из экономики, так на них строятся города и заводы. Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы — той части нашей планеты, в которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему антропогенному воздействию. При этом можно выделить несколько наиболее существенных процессов, любой из которых не улучшает экологическую ситуацию на планете.

Наиболее масштабным и значительным является химическое загрязнение среды несвойственными ей веществами химической природы. Среди них — газообразные и аэрозольные загрязнители промышленно-бытового происхождения. Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее развитие этого процесса будет усиливать нежелательную тенденцию в сторону повышения среднегодовой температуры на планете. Вызывает тревогу у экологов и продолжающееся загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами, достигшее уже 11/5 его общей поверхности. Нефтяное загрязнение таких размеров может вызвать существенные нарушения газо — и водообмена между гидросферой и атмосферой. Не вызывает сомнений и значение химического загрязнения почвы пестицидами и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду экосистемы. В целом все рассмотренные факторы, которым можно приписать загрязняющий эффект, оказывают заметное влияние на процессы, происходящие в биосфере.

Основные загрязняющие вещества.

Свою исследовательскую работу я начну с обзора тех факторов, которые приводят к ухудшению состояния одной из важнейших составляющих биосферы-литосферы.

Почва — это природное образование, обладающее рядом свойств, присущих живой и неживой природе. Важнейшее из свойств почвы — это плодородие, связанное с наличием в ней гумуса и воды. Очень широкие масштабы приняло загрязнение земли. Как часто встречаются участки, покрытые остатками строительных деталей: панелей, блоков, кирпичей, заваленные золой, шлаками. В районах нефтебаз земли покрыта слоем мазута, нефти, смазочных материалов.

Все больше и больше занимает мусор не только в городе, но и в сельских районах. Причем он может быть загрязнителем почвы и воды. Детали от машин, брошенные на почве, С/Х техника, находящаяся под открытым небом, и просто лежащая, где попало — все это подвергается коррозии, в результате чего железо и другие металлы попадает в

почву. Таким образом, в почве накапливаются соединения мышьяка, ртути, меди и др. Сернистый ангидрид попадает в почву и значительно подкисляет ее, что вынуждает фермеров вносить больше извести. В 70-х годах в ФРГ вносили 54кг/га, а 1982-83гг — 170кг/га. Поблизости от автомобильных трасс в почве наблюдается повышенное содержание свинца. Широко распространено загрязнение почвы нефтепродуктами. В почву могут попасть пестициды. Наконец, даже минеральные

удобрения могут нанести почве ущерб, особенно при внесении их без учета конкретных особенностей данного поля. Растения не всегда могут использовать все питательные вещества удобрений. По данным академика В. Виноградова из всего внесенного в почву азота в составе минеральных удобрений 16-20%, а иногда 50% не усваиваются.

Опасность загрязнения почвы состоит не только в изменении ее физико-химических свойств. Посторонние вещества, попадая в почву, разрушают сложившиеся связи между отдельными группами почвенного биоценоза. Разрушаются сложившиеся трофические цепи. Все это конечном счете сказывается на плодородии. Бытовые и животноводческие сточные воды загрязняют почву болезнетворными бактериями.

Засолением называют процесс накопления солей натрия, кальция, магния в верхнем слое почвы в концентрациях недопустимых для нормального роста и развития растений. Широкое распространение оно получило в Египте, Ираке, Индии, Пакистане и в других засушливых странах. Наибольшее засоление почв в бывшем СССР происходит на орошаемых землях Средней Азии и Закавказья.

Влияние загрязнений окружающей среды на растения:

Согласно закону РФ «Об охране окружающей природной среды» (1992) зеленые зоны городов и населенных пунктов относятся к особо охраняемым природным территориям. Растительность на улицах городов, поселков рассматривается, прежде всего, с точки зрения улучшения среды жизни человека в гигиеническом и эстетическом отношениях, поскольку растения обогащают воздух кислородом, увлажняют и очищают его, способствуют снижению шума, влияют на микроклимат территории.

Известно, что основные экологические факторы в населенных пунктах, особенно в городах, существенно отличаются от тех, которые влияют на растения в естественной обстановке. Загрязнения воздуха, воды, почвы оказывает влияние на физиологические функции растений, их внешний облик, состояние, продолжительность жизни, генеративную сферу.

Так, вещества-токсиканты, которые адсорбируются на клеточных оболочках растений, проникают внутрь клеток, нарушают обмен веществ; в результате резко снижается фотосинтез, усиливается дыхание. Обычно признаки поражения растений токсикантами выражаются в некрозе края листа, изменении формы пыльцевых зерен, побурении листьев и хвои, появлении уродств, отмирании. Пыль, оседающая на листья, действует как экран, снижающий доступ света и усиливающий поглощение тепловой радиации. Кроме того, возможна закупорка листьев пылевыми частицами. Загрязнения почвы и вод нефтепродуктами также вызывает различные степени повреждения растений — от отсутствия завязывания семян и отмирания отдельных органов до полной гибели.

- Постановка цели и задач исследования;

- Подготовка материалов и оборудования для проведения опыта (земля, чашки, семена кресс-салата);

- Проведение опыта;

- Выводы.

Источник

Биоиндикация состояния почвы с территории свалки с помощью кресс-салата

Биоиндикация состояния почвы с территории свалки с помощью кресс-салата. Проект.

Просмотр содержимого документа

«Биоиндикация состояния почвы с территории свалки с помощью кресс-салата»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопавловская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области»

Биоиндикация состояния почвы с территории свалки с помощью кресс-салата

Выполнила: ученица 10 класса МБОУ «Новопавловская СОШ»

Колесникова Олеся Васильевна

Руководитель: Жаумбаева Айнаш Тлеугалиевна, учитель информатики МБОУ «Новопавловская СОШ»

Биоиндикация с помощью растений……………………..……….8

Кресс-салат как тест-объект……………………………………….10

Методика проведения исследования……………………….……..11

Список используемых источников………………………………..19

Актуальность данного исследования обусловлено тем, что с развитием научно-технической деятельности в последнее десятилетие все больше стало отрицательное воздействие на окружающую среду. Химическое, тепловое, радиоактивное загрязнение экосистем окружающей среды вызывает большую заинтересованность как ученых, так и общество. Проблема защиты окружающей среды в XXI веке, по многим прогнозам станет наиболее значимой для большинства промышленно развитых стран. Ведь здоровье и жизнь человека напрямую зависят от загрязнения окружающей среды. Воздухом мы дышим, пьем воду и употребляем в пищу продукты, выращенные на земле.

Огромное количество мусора вывозят на свалку как в больших городах, так и в поселках. Мусор не перерабатывают, он десятилетиями лежит на земле, тем самым загрязняет почву. А ведь почва– один из главных объектов окружающей среды. Повсеместно идущая деградация почв выступает в качестве одной из главных причин снижения продуктивности сельскохозяйственных угодий и неблагоприятно влияет на состояние природных экосистем.

Общество в современном мире все шире использует в своей деятельности сведения об окружающей среде. Данные сведения они получают путем пробы воды, почвы, воздуха. Данные исследования проводят в лабораториях, которые являются дорогостоящими. К более простым индикаторам исследования является следующие биоиндикаторы: микроорганизмы, растения, животные. Биоиндикация – метод, который позволяет судить о состоянии окружающей среды.

Цель: определение состояния почвы на мусорной свалке с помощью метода биоиндикации.

Задачи:

Анализ научной литературы по данной теме;

Раскрыть понятие определения почв;

Рассмотреть различные способы биоиндикации;

Ознакомиться с методикой исследования почв по растениям-биоиндикаторам;

Определить методом биоиндикация уровень загрязнения на исследуемом объекте;

Провести анкетирование среди учащихся о их отношении к окружающей среде;

Сделать выводы о загрязнении почвы исследуемого объекта и определить рекомендации по улучшению.

Гипотеза: Если бытовые отходы утилизировать, а не выбрасывать, то уровень загрязнения окружающей среды будет меньше.

Методы исследования: опрос, биоиндикация почвы с помощью кресс-салата.

Почва. Виды почв.

Пожалуй, одним из самых удивительных природных объектов нашей планеты является почва. Благодаря, почве на нашей планете способны развиваться растения.

Представим себе совершенно бесплодную поверхность. Допустим, это поверхность застывающего потока лавы. Как только лава остынет, ее твердую плотную поверхность начинают «атаковать» силы выветривания. Перепады температур, ветер, вода превращают ее в слой рыхлых осадочных пород. В этот рыхлый слой проникают воздух и вода. Ветер может принести сюда семечко. Дождь вбивает семя в песок, и через какое — то время оно прорастает. Питательных веществ, необходимых для роста растений, в песке почти нет. Но кое-что всё-таки есть. К тому же немного питательных веществ растение способно получить из воздуха и из дождевой воды. Растеньице выросло чахлое, но оно выросло, зацвело, дало семена и закончило жизненный цикл. Под влиянием тепла и влаги погибшее растение перегнило. Этому помогали бактерии, которые могут жить везде. В результате в песок попали не только семена этого растения, но и те вещества, из которых оно состояло. Поэтому второму поколению семян прорастать и развиваться во взрослое растение будет проще. Ведь в песке уже есть питательные вещества. В нем есть и воздух для дыхания корней, и вода. Затем все повторяется: растения вырастают, дают семена, погибают. В песок добавляются вещества, которые образовались в процессе роста этих растений. Но теперь это уже не песок, а почва, в формировании почвы участвуют все природные оболочки, почва их объединяет.

Плодородие — важнейшее свойство почвы, именно плодородие создает возможности для развития растения. Из чего складывается плодородие почвы? Во-первых, оно зависит от наличия в ней питательных веществ. Питательные вещества накапливаются при разложении растительных остатков под действием тепла и влаги. Возникающее при этом вещество, называется гумусом, или перегноем. Чем больше в почве гумуса, тем она плодороднее. А так как гумус- вещество тёмного цвета, есть еще одно правило, чем темнее почка, тем она плодороднее. Если почва сухая, все питательные вещества находятся в ней в твердом виде, и тогда корни не могут их впитать. При поливе вода растворяет эти вещества и переводит их в питательный раствор, который и попадает в организм растения через корни. Поэтому вода является еще одним необходимым условием плодородия почвы. Также корням растения нужен воздух.

Тепло и влага — необходимые условия для формирования почвы и ее плодородия. Действительно, это очень важные факторы существования почвы. Но ведь тепло и влага связаны с климатом. Таким образом, формирование почвы и ее плодородие зависят от климата, который вполне закономерно изменяется от экватора к полюсам. Очевидно, что вслед за ним так же закономерно будут изменяться почвы. В полярных районах очень холодно, поэтому условия для формирования почв здесь неблагоприятные. Почвы этих областей крайне бедны питательными веществами. Кроме того, они переувлажнены, ведь в условиях холодного климата вода плохо испаряется с поверхности. А если в почве много воды, то не остается места для воздуха. В Северном полушарии при переходе из полярных районов на юг плодородие почв постепенно повышается. Ведь в более теплом климате в почву попадает всё больше растительных остатков. Но потом дальше к югу, климат становится более сухим, а почва становится все менее плодородной. В жарких и сухих пустынях почвы формируются очень медленно, а их плодородие крайне низкое. Закономерный характер смены почв первым обнаружил замечательный русский ученый Василий Васильевич Докучаев. Составляя карту почв России, он обратил внимание на то, что почвы последовательно сменяют друг друга в направлении с севера на юг. Это явление он связал с тем, что в этом же направлении происходят изменения температуры воздуха и количества осадков. Продолжая свои исследования Докучаев открыл основной географической науки [5].

Биоиндикация — это оценка состояния среды с помощью живых объектов. Живые объекты (или системы) — это клетки, организмы, популяции, сообщества. С их помощью может проводиться оценка как абиотических факторов (температура, влажность, кислотность, соленость, содержание поллютантов и т.д.), так и биотических (благополучие организмов, их популяций и сообществ). Термин «биоиндикация» чаще используется в европейской научной литературе, а в американской его обычно заменяют аналогичным по смыслу названием «экотоксикология».

Часто задают вопрос: «Почему для оценки качества среды приходится использовать живые объекты, когда это проще делать физико-химическими методами?» По мнению Ван Штраалена (1998), существуют по крайней мере три случая, когда биоиндикация становится незаменимой.

1. Фактор не может быть измерен. Это особенно характерно для попыток реконструкции климата прошлых эпох. Так, анализ пыльцы растений в Северной Америке за длительный период показал смену теплого влажного климата сухим прохладным и далее замену лесных сообществ на травяные. В другом случае остатки диатомовых водорослей (соотношение ацидофильных и базофильных видов) позволили утверждать, что в прошлом вода в озерах Швеции имела кислую реакцию по вполне естественным причинам.

2. Фактор трудно измерить. Некоторые пестициды так быстро разлагаются, что не позволяют выявить их исходную концентрацию в почве. Например, инсектицид дельтаметрин активен лишь несколько часов после его распыления, в то время как его действие на фауну (жуков и пауков) прослеживается в течение нескольких недель.

3. Фактор легко измерить, но трудно интерпретировать. Данные о концентрации в окружающей среде различных поллютантов (если их концентрация не запредельно высока) не содержат ответа на вопрос, насколько ситуация опасна для живой природы. Показатели предельно допустимой концентрации (ПДК) различных веществ разработаны лишь для человека. Однако, очевидно, эти показатели не могут быть распространены на другие живые существа. Есть более чувствительные виды, и они могут оказаться ключевыми для поддержания экосистем. С точки зрения охраны природы, важнее получить ответ на вопрос, к каким последствиям приведет та или иная концентрация загрязнителя в среде. Эту задачу и решает биоиндикация, позволяя оценить биологические последствия антропогенного изменения среды. Физические и химические методы дают качественные и количественные характеристики фактора, но лишь косвенно судят о его биологическом действии. Биоиндикация, наоборот, позволяет получить информацию о биологических последствиях изменения среды и сделать лишь косвенные выводы об особенностях самого фактора. Таким образом, при оценке состояния среды желательно сочетать физико-химические методы с биологическими.

Биоиндикация — обнаружение и определение экологически значимых природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых организмов непосредственно в среде их обитания. Биологические индикаторы обладают признаками, свойственными системе или процессу, на основании которых производится качественная или количественная оценка тенденций изменений, определение или оценочная классификация состояния экологических систем, процессов и явлений. В настоящее время можно считать общепринятым, что основным индикатором устойчивого развития в конечном итоге является качество среды обитания.

Изменения растительности под действием различных факторов внешней среды влияют на состояние биогеоценоза в целом и, вследствие этого, могут использоваться в качестве диагностических признаков. Сведения о структурно-функциональных нарушениях, характере поступления, превращении и аккумуляции токсикантов в органах растений в техногенной среде можно получить с использованием различных методов (анатомических, физиологических, биохимических и т.д.).

Существует две формы биоиндикации: когда одинаковые реакции организма могут быть вызваны различными факторами среды (в том числе и антропогенного происхождения) — тогда речь идёт о неспецифической биоиндикации; когда изменения реакции чётко связаны с изменением конкретного фактора — специфическая биоиндикация.

Биоиндикация может быть специфической и неспецифической. В первом случае изменения живой системы можно связать только с одним фактором среды. Например, высокая концентрация в воздухе озона вызывает появление на листьях табака (сорта Веl WЗ) серебристых некрозных пятен. Во втором случае различные факторы среды вызывают одну и ту же реакцию.

Например, снижение численности почвенных беспозвоночных может происходить и при различных видах загрязнения почвы, и при вытаптывании, и в период засухи и по другим причинам.

При другом подходе различают прямую и косвенную биоиндикацию. О прямой биоиндикации говорят, когда фактор среды действует на биологический объект непосредственно. В описанном выше случае серебристые пятна на листьях табака возникают от прямого действия озона.

При косвенной биоиндикации фактор действует через изменение других (абиотических или биотических) факторов среды. Например, применение одного из гербицидов (2,2-дихлорпропионовой кислоты) на лугу ведет к уменьшению злаков в растительном покрове (с 55 до 12%) и, соответственно, увеличению разнотравья, что может рассматриваться как прямая биоиндикация.

Существуют различные виды биоиндикации. Если одна и та же реакция вызывается различными факторами, то говорят о неспецифической биоиндикации. Если же те или иные происходящие изменения можно связать только с одним фактором, то речь идет о специфической биоиндикации. Например, лишайники и хвойные деревья могут характеризовать чистоту воздуха и наличие промышленных загрязнений в местах их произрастания. Видовой состав животных и низших растений, обитающих в почвах, является специфическим для различных почвенных комплексов, поэтому изменения этих группировок и численности видов в них могут свидетельствовать о загрязнении почв химическими веществами или изменении структуры почв под влиянием хозяйственной деятельности.

Методы биоиндикации подразделяются на два вида: регистрирующая биоиндикация и биоиндикация по аккумуляции. Регистрирующая биоиндикация позволяет судить о воздействии факторов среды по состоянию особей вида или популяции, а биоиндикация по аккумуляции использует свойство растений и животных накапливать те или иные химические вещества (например, содержание свинца в печени рыб, находящихся на конце пищевой цепочки, может достигать 100-300 ПДК). В соответствии с этими методами различают регистрирующие и накапливающие индикаторы.

Регистрирующие биоиндикаторы реагируют на изменения состояния окружающей среды изменением численности, фенооблика, повреждением тканей, соматическими проявлениями (в том числе уродливостью), изменением скорости роста и другими хорошо заметными признаками. В качестве примера регистрирующих биоиндикаторов можно назвать лишайники, хвою деревьев (хлороз, некроз) и их суховершинность. Однако с помощью регистрирующих биоиндикаторов не всегда возможно установить причины изменений, то есть факторы, определившие численность, распространение, конечный облик или форму биоиндикатора. Это один из основных недостатков биоиндикации, поскольку наблюдаемый эффект может порождаться разными причинами или их комплексом.

Накапливающие индикаторы концентрируют загрязняющие вещества в своих тканях, определенных органах и частях тела, которые в последующем используются для выяснения степени загрязнения окружающей среды при помощи химического анализа.

Какой бы современной ни была аппаратура для контроля загрязнения и определения вредных примесей в окружающей среде, она не может сравниться со сложно устроенным «живым прибором». Правда, у живых приборов есть серьезный недостаток — они не могут установить концентрацию какого-либо вещества в многокомпонентной смеси, реагируя сразу на весь комплекс веществ. В то же время физические и химические методы дают количественные и качественные характеристики фактора, но позволяют лишь косвенно судить о его биологическом действии. С помощью биоиндикаторов можно получить информацию о биологических последствиях и сделать только косвенные выводы об особенностях самого фактора.

Мониторинг с применением накапливающих биоиндикаторов зачастую требует применения сложных и дорогостоящих приборов, оборудования, трудоемких методик, что под силу только специальным лабораториям. Но в основном методы биоиндикации не требуют значительных затрат труда, сложного и дорогостоящего оборудования, а поэтому могут широко использоваться в школьном экомониторинге.

Наиболее конструктивно использовать биоиндикаторы одновременно с инструментальным контролем за состоянием окружающей природной среды, применяемым при локальном мониторинге источников или объектов загрязнения [1].

Биоиндикация с помощью растений.

С помощью растений можно проводить биоиндикацию всех природных сред. Индикаторные растения используются при оценке механического и кислотного состава почв, их плодородия, увлажнения и засоления, степени минерализации грунтовых вод и степени загрязнения атмосферного воздуха газообразными соединениями, а также при выявлении трофических свойств водоемов и степени их загрязнения поллютантами. Например, на содержание в почве свинца указывают виды овсяницы (Festuca ovina и др.), полевицы (Agrostis tenuis и др.); цинка — виды фиалки (Viola tricolor и др.), ярутки (Tlaspi alpestre и др.); меди и кобальта — смолевки (Silene vulgaris и др.), многие злаки и мхи. Чувствительные фитоиндикаторы указывают на присутствие загрязняющего вещества в воздухе или почве ранними морфологическими реакциями — изменением окраски листьев (появление хлорозов; желтая, бурая или бронзовая окраска), различной фор мы некрозами, преждевременным увяданием и опаданием листвы. У многолетних растений загрязняющие вещества вызывают изменение размеров, формы, количества органов, направления роста побегов или изменение плодовитости. Подобные реакции обычно неспецифичны.

Б. В. Виноградов классифицировал индикаторные признаки растений как флористические, физиологические, морфологические к фитоценотические. Флористическими признаками являются различия состава растительности изучаемых участков, сформировавшиеся вследствие определенных экологических условий. Индикаторное значение имеет как присутствие, так и отсутствие вида. К физиологическим признакам относятся особенности обмена веществ растений, к анатомо-морфологическим признакам — особенности внутреннего и внешнего строения, различного рода аномалии развития и новообразования, к фитоценотическим при знакам – особенности структуры растительного покрова: обилие и рассеянность видов растений, ярусность, мозаичность, степень сомкнутости.

Очень часто в целях биоиндикации используются различные аномалии роста и развития растения — отклонения от общих закономерностей. Ученые систематизировали их в три основные группы, связанные: (1) с торможением или стимулированием нормального роста (карликовость и гигантизм); (2) с деформациями стеблей, листьев, корней, плодов, цветков и соцветий; (3) с возникновением новообразований (к этой группе аномалий роста относятся также опухоли).

Гигантизм и карликовость многие исследователи считают уродствами. Например, избыток в почве меди вдвое уменьшает размеры калифорнийского мака, а избыток свинца приводит к карликовости смолевки.

Биомониторинг может осуществляться путем наблюдений за отдельными растениями-индикаторами, популяцией определенного вида и состоянием фитоценоза в целом. На уровне вида обычно производят специфическую индикацию какого-то одного загрязнителя, а на уровне популяции или фитоценоза — общего состояния природной среды.

По своим физическим качествам и химической характеристике наши почвы очень разнообразны: одни хорошо удерживают влагу, другие, наоборот, свободно пропускают ее в надлежащие горизонты сразу же после дождя или полива; одни щелочные, содержат много извести, другие кислые; одни плодородные, богатые питательными веществами, другие настолько бедные, что там просто ничего не растет. Сорные растения приспособились жить везде, где есть хотя бы немного солнца и влаги, однако некоторые из них, чтобы сохранить свой вид, предпочитают определенные климат и почву. А чтобы правильно расшифровать их «показания», надо найти на одном месте несколько растений, представителей одной и той же группы.

О повышенном содержании токсичных металлов и неметаллов в почвах можно догадаться по ненормальному росту определенных растений (т.е. тоже с помощью биоиндикации). Если у злаков отмечается задержка в росте, темно-зеленые листья с отмиранием кончиков при пурпурной окраске стеблей, то можно сказать, что в почве содержатся повышенные количества алюминия. Бурые края листьев у бобовых, моркови, редиса, шпината, овса, красноватые жилки и черешки, скрученные листья и бурые недоразвитые корни сигнализируют о повышенных количествах кадмия. Окраска листьев от темно-коричневой до пурпурной появляется от высокого содержания в почве железа. Повышенное содержание ртути в почве вызывает торможение ростков и корней, побледнение листьев и появление на них бурых точек у сахарной свеклы и розы. Появление буровато-черных или красных некротических пятен на листьях злаков, бобовых, картофеля, капусты, отмирание старых, засыхание кончиков молодых листьев указывают на большое загрязнение среды марганцем. Признаки повышенного содержания в почве свинца и рубидия схожи: у злаков наблюдаются темно-зеленые листья, чахлая листва. Но есть и отличие: при свинцовой интоксикации корни растения становятся бурыми и чахлыми, а при рубидиевой — увеличивается количество побегов. Полное почернение или пожелтение молодых листьев при розоватых пятнах на корнях возникает при селеновом загрязнении [1].

Кресс-салат как тест – объект

Кресс-салат однолетнее овощное растение, обладающее повышенной чувствительностью к загрязнению почвы тяжёлыми металлами, а также к загрязнению воздуха выбросами автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей.

Кроме того, побеги и корни этого растения под действием загрязнителей подвергаются заметным морфологическим изменениям (задержка роста и искривление побегов, уменьшение длины и массы корней, а также числа и массы семян).

Кресс — салат как биоиндикатор удобен ещё и тем, что действие стрессоров можно изучать одновременно на большом числе растений при небольшой площади рабочего стола. Привлекательны также весьма короткие сроки эксперимента. Семена кресс-салата прорастают уже на 3-4 день, и на большинство вопросов эксперимента можно получить ответ в течение 10 — 15 суток.

Он рекомендуется для исследования почвы на вредные вещества (соль, применяемая для таяния льда, свинцовые соли) и для определения загрязнения воздуха, например, выхлопными газами.

При проведении опытов с кресс — салатом следует учитывать, что большое влияние на всхожесть семян и качество проростков оказывает водно — воздушный режим и плодородие субстрата. Поэтому в качестве субстрата для контроля следует брать почву того же типа, что и для опытов. Кроме загрязнения почвы на кресс — салат оказывает влияние состояние воздушной среды. Газообразные выбросы автомобилей вызывают морфологические отклонения от нормы у проростков, в частности отчётливо уменьшают их длину.

Использование кресс-салата для тестирования качества воды является государственным тестом в Голландии [2].

Методика проведения исследования

Д

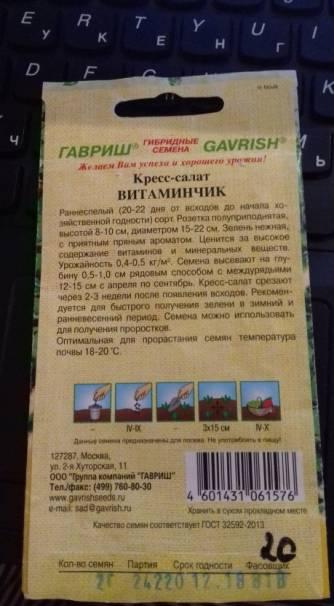

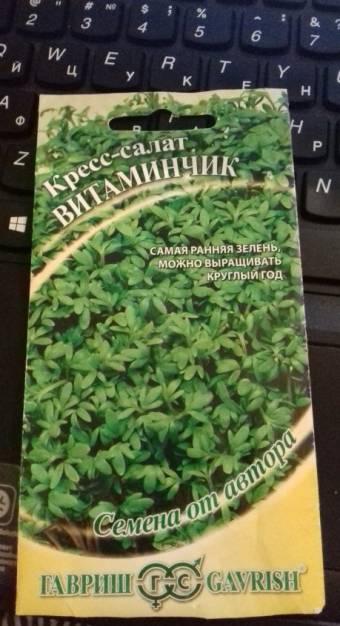

ля эксперимента по биоиндикации загрязнений с помощью кресс-салата берем семена кресс-салата сорта «Витаминчик» ООО «Группа компании «Гавриш». Качество семян соответствует ГОСТу 32592-2013, партии № 24220, годность до 12.18 года (Рис. 1).

Рисунок 1. Семена кресс-салата

Раннеспелый (20-22 дня от всходов до начала хозяйственной годности) сорт. Розетка полуприподнятая, высотой 15-22 см. Зелень нежная, с приятным ароматом. Цениться за высокое содержание витаминов и минеральных веществ. Урожайность 0,4-0,5 кг/м2. Семена высеивают на глубину 0,5-1,0 см рядовым способом с междурядьями 12-15 см с апреля по сентябрь. Кресс-салат срезают через 2-3 недели после появления всходов. Рекомендуется для быстрого получения зелени в зимний и ранневесенний период. Семена можно использовать для получения проростков. Оптимальная для прорастания семян температура почвы 18-20 градусов по Цельсию.

Для проверки всхожести семена кресс-салата мы проращивали в чашках Петри семена, в которые насыпали промытый речной песок слоем в 1 см. Сверху его накрыли фильтровальной бумагой и на неё раскладывали 30 семян. Перед раскладкой семян песок и бумагу увлажнили до полного насыщения водой. Сверху семена закрыли фильтровальной бумагой. Проращивание проводили при температуре 20-25°С. Нормой считается прорастание 90-95% семян в течение 3-4 суток. У нас проросло 27 семян, что составляет 90 %. Процент проросших семян от числа посеянных называется всхожестью. Отсюда следует, что данные семена подходят для нашего исследования (Рис. 2).

Рисунок 2. Проращивание семян на всхожесть

После определения всхожести семян приступаем к проведению эксперимента.

Почвенные образцы были распределены в чашки Петри:

Чашка №1 (Справа)- Почва, взятая с мусорной свалки. Чашка №2 (Слева) — Почва, взятая с клумбы школьного приусадебного участка.

Субстраты в емкостях увлажняем одним и тем же количеством отстоянной водопроводной воды до появления признаков насыщения. В каждую чашку Петри на поверхность субстрата укладывают по 30 семян кресс-салата. Расстояние между соседними семенами должно быть по возможности одинаковым.

Рисунок 3 – 3 сутки эксперимента (справа чашка №1, слева чашка №2).

Покрываем семена теми же субстратами, насыпая их почти до краев чашек и аккуратно разравнивая поверхность. Увлажняем верхние слои субстратов до влажности нижних.

В течение 12 дней наблюдаем за прорастанием семян, поддерживая влажность субстратов примерно на одном уровне.

На третьи сутки появились первые ростки (Рис. 3)

Рисунок 4 — 6 сутки эксперимента (справа чашка №1, слева чашка №2).

Рисунок 5 – 9 сутки эксперимента (справа чашка №3, слева чашка №2).

Признаки, по которым производим биотестирование почвы: скорость прорастания семян и прирост высоты побегов. Результаты наблюдений записываем в таблицы (табл.1 и табл.2):

Источник