Значение генетики для селекции. Биологические основы выращивания культурных растений и домашних животных

Содержание:

Значение генетики для селекции

Современная генетика использует методы биотехнологии, клеточной и генной инженерии, микробиологического синтеза, клонирования в селекции.

Направления современной биотехнологии

Сочетание испытанных методов и новых генетических технологий позволяет быстрее получить искомый признак для сортов растений и пород животных. Возможность выделить не только желаемый признак, но и добавить другие, чтобы сорт или порода добавили несколько «новых бонусов».

Методы генетики используются в создании новых штаммов микроорганизмов, производящих необходимые человеку вещества. Генная инженерия способна вводить гены в клетки растений, которые отвечают за цвет плода, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, вредителям и болезням, с повышенной засухоустойчивостью и другими признаками. В результате получают генно-модифицированные продукты. Клонирование позволяет массово производить нужные сорта растений, а также получать животных с идентичными признаками.

Биологические основы выращивания культурных растений и домашних животных

Высокопродуктивный сорт, созданный в результате усилий селекционной работы, нуждается в подходящих условиях внешней среды. Учитывая, что у каждого растения свои потребности, при выращивании следует обращать внимание на эти нюансы. Без подобного подхода получить урожай проблематично.

При выращивании учитывают:

- уровень освещения, необходимый в процессах фотосинтеза;

- достаточное количество влаги в почве (оросительные системы, капельный полив);

- умеренное внесение удобрений, обращая внимание на цикл развития с/х культуры;

- смену «мета жительства» или многопольные севообороты, чтобы в почве не накапливались вредители и болезни, которые «нападают» на конкретную культуру;

- необходимость борьбы с вредителями и болезнями, используя биологические методы и «тяжелую артиллерию» в виде пестицидов.

На заметку: Появились новые формы «растительных захватчиков», которые не реагируют на пестициды. Химические яды способны накапливаться в почве, попадать на культурное растение, а затем – в организм человека. В ряде стран их использование ограничено или запрещено.

Сельскохозяйственным животным также требуются конкретные условия содержания. Важно соблюдать следующие факторы:

- температурный режим, освещенность, влажность при выращивании в замкнутом пространстве;

- поддержание санитарного состояния в помещении для содержания;

- создание условий для выгула;

- необходимость чистки животных;

- наличие свежего и сухого подстилочного материала;

- введение в рацион кормов высокого качества.

Животные способны к модификационной изменчивости, которая происходит под влиянием факторов внешней среды. При неправильном содержании и кормлении качественных пород, их полезные признаки будут сведены к минимуму (продуктивность, жирность и количество молока, яйценоскость, набор массы тела и другие признаки породы).

Рост человечества выдвигает перед селекцией серьезные задачи. Человеку ежедневно нужно пополнять «продуктовую корзину», а для этого с/х производство должно быть направлено на увеличение продуктивности. Чтобы не просто выжить, а потреблять качественные продукты, люди стремятся к получению здоровой, не дорогой и обильной пищи. На селекцию обращают особое внимание, так как она решает проблему по преодолению дефицита продовольствия в мировых масштабах.

Источник

Биологические методы защиты растений

Биологические методы как правило используются в составе интегрированных комплексов мер по получению урожая требуемого качества и объёма. Суть многих из этих методов заключается в использовании природных врагов сельскохозяйственных вредителей — этомофагов. Так называют различных животных, насекомых или даже микроорганизмы, которые питаются или уничтожают вредителей культурных растений. Данные методы не приводят к полному уничтожению вредителя, но снижают наносимый ущерб до приемлемых величин. Эффект от использования биологических методов как правило заключается в сокращении затрат на использование пестицидов и в получении более экологически чистой продукции. Наибольшее практическое применение получили три метода применения энтомофагов.

- Выращивание энтомофагов в искусственных условиях созданных человеком с последующим их распределением по полям требующим очистки

- Создание благоприятных условий для природных энтомофагов по месту произрастания культурных растений.

- Изготовление микробиологических препаратов.

Выращивание энтомофагов в искусственных условиях созданных человеком с последующим их распределением по полям требующим очистки

Наибольшей известности получил метод «наводнение», он заключается в использовании насекомых из рода трихограммы. В состав рода входит около 100 видов, очень мелких насекомых размером до полумиллиметра длинной. Особенность этих насекомых заключается в том что их личинки развиваются только внутри яиц других насекомых. Для продолжения рода самки, живущие до пяти дней, весь срок своей жизни ищут яйца насекомых вредителей. Каждая самка может отложить до 40 яиц. Период развития от яйца до взрослого насекомого у трихограмм составляет около 20 дней. Благодаря высокой эффективности природную трихограмму начали размножать искусственно на специальных биофабриках.

Метод распространения трихограмм довольно прост. Большинство биофабрик выпускает трихограмм в виде пакетов с яйцами зерновой моли, заражёнными этим насекомым. Такой пакет обычно содержит до пятидесяти тысяч особей и его хранят в холодильнике, чтобы трихограммы не разлетелись преждевременно. За 1-2 дня перед выпуском пакет помещают в тёплое место, чтобы взрослые насекомые начали откладывать яйца. Для выпуска используют простейшее устройство – пол-литровую банку с насыпанной внутрь мелко порезанной бумагой (1-2 см) и содержимым пакетов, банку накрывают марлей и выставляют на заражённые посевы. Каждая банка должна приходиться не более чем на 200 квадратных метров поля.

Норма выпуска трихограмм зависит от средней численности яиц вредителей на обрабатываемом поле. Рекомендуют при средней заражённости в 100 яиц на квадратный метр выпускать 50 тысяч насекомых на каждый гектар, уменьшая или увеличивая расход в зависимости от фактических подсчётов количества вредителей.

В последнее время разработаны методы механизированного распределения трихограмм по полю: разбрызгивание заражённых яиц с водой или мокрыми опилками, разбрасывание бумажных капсул с расфасованными в них трихограммами.

Трихограммы активно поражают большинство насекомых вредителей, но существуют мешающие эффективному применения метода факторы. Активность искусственно разведённой трихограммы значительно ниже чем у природной – приходится проводить наводнение несколько раз за время яйцекладки вредителя. При малой плотности вредителя насекомым не удаётся найти его яйца и они гибнут так и не уничтожив их. При отсутствии вредителей откладывающих яйца популяция трихограмм быстро сокращается. Также это насекомое чувствительно к внесению пестицидов, их применение быстро уничтожает всю популяцию.

В попытках размножать других энтомофагов насекомых не дали положителного эффекта, хотя их существует большое количество видов.

Кроме искусственного разведения проводились работы по сбору энтомофагов в естественных условиях и перевозке их на поля культурных растений. Положительного результата удалось добиться только для отдельных видов вредителей завезённых из других стран, естественные враги которых отсутствуют в нашей стране. Так удачными стали опыты борьбы с кровяной тлей, её паразит афелинус успешно акклиматизируется. Большое сожаление вызывает провал всех попыток завести к нам энтомофагов колорадского жука.

Создание благоприятных условий для энтомофагов по месту произрастания культурных растений

Не обязательно перемещать энтомофагов, можно создать для них благоприятные условия, тогда они самостоятельно и постоянно будут уничтожать вредителей. Большая популяция насекомых энтомофагов снижает количество вредителей до значений не влияющих на показатели урожая.

В природе живёт огромное количество полезных насекомых. Часть из них хищники – они охотятся и убивают вредителей, другая часть паразиты – они живут или питаются в теле вредителя. Подавляющая часть энтомофагов принадлежат к отрядам перепончатокрылых и сетчатокрылых, также они есть среди пауков и клещей. Хищные насекомые как правило уничтожают широкий спектр вредителей, особенно эффективны среди них жужелицы, божьи коровки, муравьи и пауки, в то же время паразиты ограничиваются несколькими близкими видами.

Первым шагом по созданию благоприятных условий для энтомофагов будут средства защиты их от пестицидов. Химическая обработка растений производится несколько раз в год и каждый раз сопровождается гибелью значительной части насекомых. Чем чаще проводить обработки тем меньше остаётся энтомофагов. Получается, что при частой обработке пестицидами уничтожаются естественные враги вредителей, и чтобы сохранить урожай бывает необходимо ещё чаще обрабатывать посевы. Следует очень внимательно следить, чтобы обработка производилась только когда она нужна, строго соблюдалась концентрация и используемые методы обработки сохраняли наибольшее число энтомофагов.

Для увеличения численности полезных насекомых рекомендуют по краям участка с требующим защиты культурным растением высевать растения. Данная мера обеспечивает повышение активности энтомофагов, особенно если нектароносы подобраны так что они цветут в течении всего периода защиты. Часть энтомофагов хорошо летает (журчалки, тахины и другие) и может передвигаться на большие расстояния для их питания стоит размещать посевы нектароносов равномерно по территории хозяйства. Самыми лучшими нектароносами для энтомофагов признаны: гречиха, горчица, подсолнечник, семенники овощей, тмин, вика и другие. В монокультурных хозяйствах количество энтомофагов критически снижается ниже природной нормы, также плохая ситуация в областях где нет цветущих во второй половине лета культур.

Изготовление микробиологических препаратов

В естественной среде вредители могут погибать от грибковых, бактериальных или вирусных заболеваний. Но как правило так гибнет лишь небольшое их число несильно влияя на общую популяцию вредителя. Для увеличения количества погибших от болезней разрабатывают и применяют специальные микробиологические препараты, вносимые промышленным способом

Наибольшее признание получили различные препараты изготовленные на основе Bacillus thuringiensis и подобных ей по действующему фактору. Многие из них зарегистрированы и допущены для применения в нашей стране. В состав этих препаратов как правило входят споры бактерии и кристаллы эндотоксина. Преимуществом бактериальных препаратов можно назвать безвредность для человека, что позволяет использовать их в период цветения и сбора урожая.

Перечислим наиболее известные препараты.

Боверин. Под его воздействием у насекомых развивается грибковое заболевание мускардиоз – грибница прорастает в теле поражённого объекта. Препарат для промышленного применения представляет собой смесь спор гриба белая мускардина и каолина, выглядит как белый порошок каждый грамм которого содержит 2 миллиарда спор. Его норма расхода 2 килограмма на гектар. Вносится в виде раствора в воде.

Энтобактерин. Имеет аналогичную боверину промышленную форму содержащую 30 миллиардов спор Bacillus thuringiensis и столько же кристаллов эндотоксина в каждом грамме. Норма расхода чуть больше 2-3 килограмма. Рекомендуют проводить 1-2 обработки на каждое поколение вредителя.

Дендробациллин. Форма и титр совпадают с энтобактерином, действующий микроорганизм Bacillus thuringiensis – dendrolimeus. Применение аналогично, расход 1-2 кг/га.

Битоксибациллин. Промышленная форма порок с прилипателем. Содержит 45 миллиардов спор Bacillus thuringiensis var. thiringiensis. Предполагается проведение трёх обработок с периодом 10-12 дней, при норме расхода 2 кг/га.

Бактородениид. Содержит не менее 1 миллиарда возбудителя тифа грызунов в каждом грамме. Применяется не позже 8 дней перед уборкой, с нормой 1-2 кг/га. Промышленная форма зерновая приманка.

Источник

Методы выращивания растений

Растения в теплицах выращивают в основном на грядках либо в сосудах, ограничивающих развитие корневой системы. Размеры, тип, местоположение теплицы и виды культур в совокупности определяют выбор метода выращивания На этот выбор влияет и оснащенность теплицы тем или иным оборудованием. Например, автоматические системы полива подходят скорее для горшечных культур, чем для растений, выращивае мых на грядках. Установка камер с туманообра-зующим устройством или нагревательных проводов влечет за собой применение подставок или стеллажей для горшечных культур или создание приподнятых почвенных грядок.

Если в теплице много различных культур, удобнее пользоваться горшками — их легче переносить по мере роста растений и тем самым освобождать место для других культур. При длительном же выращивании какой-либо основной культуры, например томатов или гвоздики на срезку, предпочтительнее создавать грядки. Однако формирование грядок на уровне почвы мешает в полной мере использовать всю высоту теплицы, разве что разместив в ней высокие растения; в то время как применение горшков позволяет установить стеллажи и навесить полки и тем самым максимально использовать пространство для роста растений. Бесполезным обычно остается лишь место под стеллажами. Итак, выбор метода выращивания зависит в основном от возделываемой культуры.

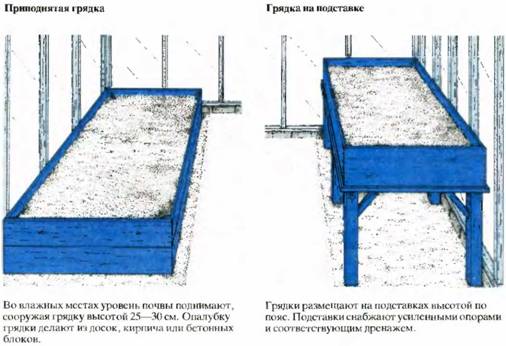

Грядки

Если теплица расположена на хорошей, не зараженной вредителями, возбудителями болезней и многолетними сорняками почве, простейшим средством для выращивания растений являются грядки. Их создают из высококачественной почвы или почвенной смеси. Если почва не подходит под данную культуру, ее улучшают или полностью заменяют. На влажном участке с затрудненным дренажем лучше всего сооружать приподнятые грядки высотой 25— 30 см. Границы грядки укрепляют досками, кирпичами или бетоном. На садовую почву насыпают до верхнего уровня опалубки поверхностный высококачественный слой почвы. Грядки можно сделать и на специально сконструированных под значительную нагрузку стеллажах. Подставки позволяют разместить грядки с небольшими растениями ближе к свету, облегчают уход за ними. Они особенно удобны для выращивания альпийских растений. Дыни, реже огурцы и томаты, высаживают на гребень почвенной смеси, насыпанной на подставки. Это улучшает освещенность растений. Да и температура почвы на подставках благоприятнее для развития корневой системы, чем в грядках без нагревательных проводов, расположенных на уровне земли. Эти преимущества достигаются свободной циркуляцией воздуха как над почвенной смесью, так и под подставкой.

Грядки более приемлемы для таких ранних культур, как салат, занимать их декоративными культурами не столь эффективно. Вьющиеся цветы и кустарники, развитие корневой системы которых не стеснено, растут активно, но зачастую в ущерб цветению. Другой недостаток почвенных грядок при возделывании из года в год одной и той же культуры, например томатов, — накопление в почве вредителей и возбудителей болезней. Единственной мерой борьбы в этом случае является замена или стерилизация почвы. Зараженную почву удаляют на глубину 30 см, стерилизуют или заменяют свежей, что очень трудоемко. Стерилизация почвы на месте пропариванием или с помощью химических препаратов малопригодна для садоводов-любителей. Проще дезинфицировать почву формальдегидом. Теплицу в этом случае полностью освобождают, а почву после обработки не занимают по крайней мере месяц. Формалин уничтожает грибные болезни, но не оказывает никакого действия на нематод.

Ограниченные системы выращивания

К ограниченным системам выращивания относятся методы, при которых корневая система растений в той или иной степени ограничена объемом сосуда.

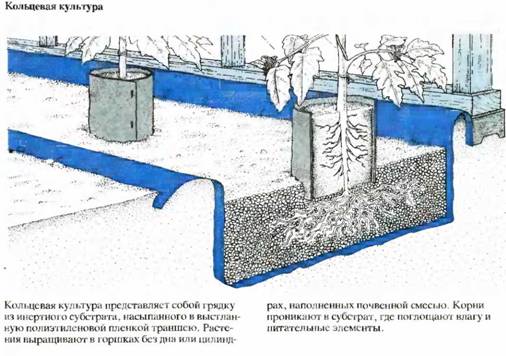

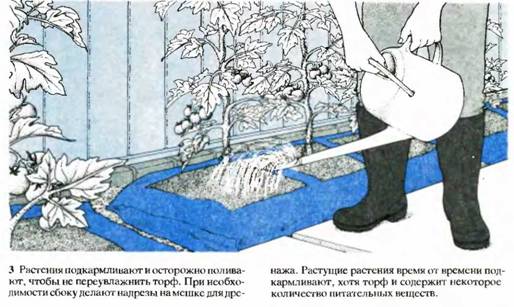

Кольцевая культура. Кольцевая система была разработана и применяется в основном для выращивания томатов. Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращивается в горшке со снятым дном, установленном на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ширину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу. На субстрат ставят цилиндры или горшки без дна высотой по крайней мере 20 см и заполняют их стерильной почвенной смесью (например, «Джон Иннес № 2» или «Джон Иннес № 3») или смесью без почвы. Из-за ограниченного объема питательной среды подкормку начинают проводить уже на ранних стадиях роста растений. Еженедельно под каждое растение вносят соответствующее жидкое удобрение или смесь, состоящую из 2 частей азотнокислого калия, 3 частей сульфата аммония и 5 частей суперфосфата (взятых по весу). Норма при поливе составляет б г смеси на литр воды. Основной недостаток кольцевой культуры — необходимость строгого контроля за количеством вносимой воды и удобрений. Вначале, когда корни еще не проникли в субстрат, потери воды бывают очень большими. Применение кольцевой культуры означает отведение всей полезной площади теплицы (или ее большей части) под томаты. Выращивание растений в пленочных мешках. Растения также выращивают в пленочных мешках с питательной смесью на основе торфа. Хотя мешки и ограничивают развитие корневой системы, в них все же заключен большой объем почвенной смеси. Мешки укладывают горизонтально, вверху вырезают отверстия для посадки растений. Дренаж при необходимости обеспечивают надрезами боковых сторон мешка на уровне почвы. Поливают растения очень аккуратно, не допуская переувлажнения или пересыхания торфяной смеси. В последнем случае ее затруднительно вернуть к норме. Питательные вещества растения получают путем подкормок.

Этот метод пригоден для большого числа разнообразных культур, но лучшие результаты достигаются для томатов, перца и кабачков. Он обеспечивает полную изоляцию корневой системы растений от возможно зараженной почвы теплицы. Мешки побольше можно разместить на бетонном полу теплицы, как постоянные грядки, а мешки меньших размеров — на стеллажах. Традиционные опоры в виде палок для выращивания томатов в мешках неприемлемы. Каждое растение подвязывают к натянутой и укрепленной к каркасу теплицы проволоке.

Преимущество выращивания в пленочных мешках состоит в отсутствии болезней, быстром прогреве питательной смеси и удобстве ухода за растениями. Однако в них сложно проводить точно вымеренные подкормки и полив. Кроме того, в торфе могут скапливаться минеральные соли. Стоят такие мешки с питательной смесью дорого и не могут быть применены повторно.

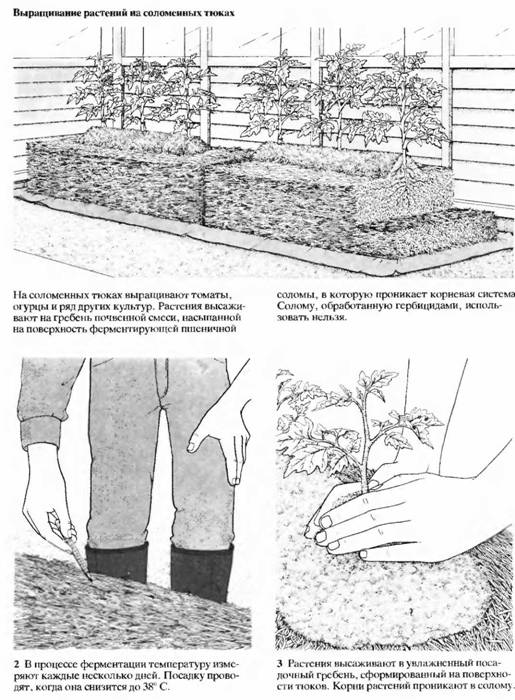

Соломенные тюки. Выращивание растений в теплице на медленно разлагающейся пшеничной соломе можно рассматривать как современную разработку старой системы обогрева грядок. Основной принцип данного метода заключается, как и для кольцевой культуры, в изоляции корнеобитаемой среды от почвы теплицы, особенно при возделывании томатов и огурцов. Способ относится к ограниченным методам выращивания, хотя горшки и не используются. Каждый тюк тщательно увлажняют, добавив азотные удобрения, после чего начинается процесс ферментации, при котором выделяется тепло и углекислый газ. И то и другое полезно молодым растениям (которые высаживают в слой почвы, насыпанный на тюки, как только температура соломы понизится). При точном соблюдении всех условий температура в центре тюка достигает не менее 43°С. Трудности в приобретении соломы и относительная сложность ухода сдерживают распространение этого метода среди садоводов-любителей. Кроме того, при его использовании невозможна полноценная эксплуатация теплицы, поскольку выделяющийся во время ферментации аммиак может повредить некоторые соседние растения. Приготовление. Для изготовления тюков обычно берут медленно разлагающуюся пшеничную солому. Несколько хуже по качеству солома ячменя и овса. Вес тюка должен быть 18— 27 кг. Его, как правило, перевязывают проволокой, которая в отличие от веревок не загнивает. В месте, отведенном для выращивания растений, тюки укладывают впритык, один конец к другому. Иногда их помещают в неглубокую канаву, выстланную полиэтиленовой пленкой, что сохраняет прошедшую сквозь тюк воду. Чтобы началась ферментация, температуру в теплице поддерживают на уровне 10°С. Форточки закрывают. Существуют два способа выращивания растений на соломенных тюках: быстрый и медленный. Выберите тот из них, к которому лучше подходит период, когда в вашей теплице отсутствуют другие культуры. При медленном способе тюки вначале обильно увлажняют, затем поливают раствором нитромела (смесью нитрата аммония с известью) из расчета 0,7 кг на тюк. Спустя четыре дня добавляют 0,45 кг нитромела и поливают, смывая его водой в тюк. Через четыре дня добавляют 0,35 кг комплексного удобрения и вновь поливают. Способ рассчитан на 18 дней. На протяжении всего времени тюки поддерживают во влажном состоянии. Во втором случае процесс длится 7—10 дней. Тюки тщательно увлажняют и добавляют 0,45 кг нитромела, 170 г тройного суперфосфата, 170 г сернокислого магния, 340 г нитрата калия и 85 г сернокислого железа на один тюк. Снова тщательно поливают. Второй метод ис пользуется при промышленном выращивании томатов.

Ферментация.

Независимо от выбранного способа разогрев соломы происходит за счет ферментации, температура повышается до 43— 54°С. С интервалом в несколько дней измеряйте температуру внутри тюка. Растения высаживают, когда она снизится до 38°С и будет продолжать опускаться.

Для этого на поверхности тюков формируют гребень из почвенной смеси «Джон Иннес № 3» или ее эквивалента, в который и высаживают растения. Последующий полив и внесение жидких удобрений проводят регулярно и тщательно, поскольку соломенные тюки обладают хорошим дренажем. Растения подвязывают веревками закрепленными под кровлей теплицы. Веревку не следует натягивать слишком сильно, поскольку почва в тюках со временем немного осядет. Выделяющиеся тепло и углекислый газ при выращивании растений на соломенных тюках способствуют приживаемости растений. Одно плохо — тюки занимают слишком много места в теплице. Солому, обработанную гербицидами, для данного метода использовать нельзя.

ГИДРОПОНИКА

Сущность гидропоники состоит в том, что растения выращивают без почвы, на одних питательных растворах. В состав подаваемого раствора должен входить весь набор питательных элементов. Для роста растений необходима также система поддержки, подменяющая эту функцию корневой системы в почве. Применение гидропоники позволяет обходиться без точной дозировки нормы полива, устраняет возможность заражения вредителями и болезнями, присущими корнеобитаемому слою почвы. Успех метода обеспечивается систематическим контролем за содержанием питательных элементов в растворе и его корректировкой. Существует несколько питательных растворов, различных по составу. Составление растворов надо проводить чрезвычайно аккуратно. Избыток или недостаток одного или нескольких питательных элементов неизбежно вызовет заболевание растения. Ни одну из систем промышленного выращивания, за исключением проточной пленочной, нельзя рекомендовать садоводам-любителям, разве что только тем из них, кто любит экспериментировать на свой страх и риск.

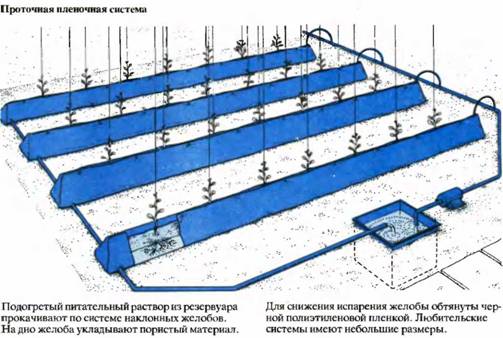

Проточная пленочная система

Растения выращивают в желобах, обеспечивая их небольшим объемом постоянно циркулирующего питательного раствора. Полиэтиленовые или отлитые из пластмассы по форме желоба устанавливают на ровной поверхности теплицы с небольшим наклоном (1 см на 100 см). На дно желоба укладывают узкую полоску из нетоксичного пористого материала, проходящую под каждым растением. Это предохраняет корневую систему от высыхания, особенно на ранних стадиях роста, и оставляет ее большую часть открытой. Таким образом корни обеспечиваются кислородом воздуха наиболее полно. Раствор, содержащий все необходимые питательные вещества, прогретый до температуры 25°С, непрерывно, со скоростью 2 л/мин поступает в желоба и с помощью водяного насоса возвращается в резервуар.

Другие методы гидропоники

Методы гидропоники, разработанные для промышленного выращивания растений, представляют для садоводов-любителей лишь теоретический интерес. Рассмотрим некоторые из них. Водная культура. Метод основан на использовании емкостей глубиной около 20 см, наполненных питательным раствором. Над поверхностью резервуара для поддержания стеблей растений натянута проволочная сетка с мелкой ячейкой. Питательный раствор искусственно аэрируют, регулярно контролируют величину рН и раз в две недели полностью меняют. К недостаткам метода относится сложность в обеспечении достаточной поддержки растений, а также ограниченное число культур, переносящих условия постоянного пребывания корневой системы в растворе. Субстрат, покрытый тонким слоем питательного раствора. В этом методе, как и в водной культуре используют емкости, защищенные слоем водонепроницаемой битумной краски. Иногда применяют емкости или поддоны, выстланные полиэтиленовой пленкой. В качестве инертного субстрата для наполнения емкости или поддона выбирают отмытые гравий или мелкий щебень, грубый крупновспученный вермикулит, перлит, гранулированный полистирол, лигнит или выдержанную золу. Субстрат постоянно покрыт питательным раствором, избыток которого циркулирует в системе. Регулярно контролируют концентрацию питательных веществ и величину рН раствора. При необходимости корректируют их или полностью заменяют раствор. Замена раствора стоит значительно дороже, чем его корректировка, но является более действенной мерой. При этом сразу достигается нужная величина концентрации питательных веществ. Подача раствора и дренаж обеспечивают доступ воздуха к корням, а субстрат создает необходимую поддержку растениям. Дренажный танк представляет собой упрощенную модификацию субстрата, покрытого тонким слоем питательного раствора. Метод применим для выращивания разнообразных растений. Выкапывают траншею и выстилают ее пленкой, как в случае кольцевой культуры. С боков на уровне 7—8 см от основания делают дренажные отверстия. Иногда используют уже готовый резервуар с дренажнымиотверстиями, той же глубины и ширины. В качестве субстрата подбирают вещества, обладающие хорошими адсорбционными свойствами: вермикулит, перлит, а лучше всего лигнит. Пригоден также отмытый песок, характеризующийся высокой капиллярной проводимостью. К субстрату регулярно подается питательный раствор, избыток которого удаляется через дренажные отверстия. Этот метод сокращает затраты питательного раствора, его химический анализ проводят значительно реже.

С удовольствием разместим Ваши статьи и материалы с указанием авторства. Ждем их на почту Late-maestro@ukr.net

produktivno.ru

01.11.2010 278631

Источник