Биометрический способ обеззараживания навоза

Занятие 6 ХРАНЕНИЕ И МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ НАВОЗА И ПОМЕТА

Цель занятия. Ознакомиться с устройством навозохранилищ, биотермической обработкой навоза и помета.

Материалы и оборудование. Методические рекомендации; справочные и расчетные данные.

Содержание занятия. Для обработки, обеззараживания и хранения навоза и помета строят специальные сооружения (навозохранилища) , которые размещают по отношению к животноводческому или птицеводческому предприятию и жилой застройке с подветренной стороны, а также ниже уровня водозаборных сооружений. Полевые навозохранилища располагают в районе удобряемых полей.

Виды навозохранилищ. Конструкция навозохранилищ и пометохранилищ зависит от консистенции навоза и помета, физико-химических свойств почвы, уровня грунтовых вод; они могут быть заглубленными или наземными, открытыми или закрытыми. Навозохранилища и пометохранилища должны иметь ограждения и съезды для транспорта.

Навозохранилище для неразделенного жидкого навоза должно быть оборудовано устройствами для перемешивания. Для этих целей используют насосы, механические мешалки и др. Подачу жидкого навоза осуществляют, как правило, снизу насосами. В навозо-хранилищах с раздельным хранением жидкой и твердой фракций последние не перемешивают. Глубина их до 5 м.

На крупных свиноводческих предприятиях мощностью 24 тыс. свиней в год и более не следует допускать строительства навозохранилищ для жидкого навоза, не разделенного на фракции.

Для хранения и обезвоживания подстилочного навоза и помета с подстилкой следует предусматривать незаглубленные водонепроницаемые площадки или хранилища глубиной 1,5—2 м. В районах выпадения повышенного количества атмосферных осадков допуска-ется устройство перекрытых хранилищ. Хранилищ должно быть не менее двух. Для сбора и отвода жидкости из хранилищ следует предусматривать жижесборники. Дно хранилища должно иметь уклон 0,002—0,003° в сторону жижесборника или отводные канавки. При совмещении хранения и биотермической обработки навоза и помета высоту загрузки следует принимать не более 2 м.

Для хранения жидкой фракции навоза устраивают закрытые навозохранилища, которые должны иметь люки для проведения ремонтных и других работ, естественную и принудительную вентиляцию.

При размещении навозохранилища под помещениями для содержания крупного рогатого скота и птицы их высота при использовании мобильных погрузчиков должна быть не более 5 м, при применении стационарных установок УВН-800 — 2,5—3 м. При устройстве наклонных стен угол наклона должен быть не менее 50°.

Хранилища должны быть оборудованы устройствами для отвода навозной жижи. Все бетонные и железобетонные конструкции перекрытий и стен навозохранилища и пометохранилища должны иметь защитное покрытие, обеспечивающее их долговечность.

Жидкий навоз получают при содержании крупного рогатого скота и свиней без применения подстилки при гидравлическом способе уборки. На комплексах по выращиванию 108 тыс. свиней в год образуется до 1 млн л навозных стоков. При длительном хранении в прифермских навозохранилищах жидкий навоз разделяется на твердую и жидкую фракции.

Жидкую фракцию влажностью 97 % перекачивают в полевые навозохранилища, откуда по мере надобности подают в оросительную сеть для полива сельскохозяйственных культур (в не разбавленном или разбавленном водой виде). Твердую фракцию влажностью 75 % складируют на специальной площадке с твердым покрытием для биологического обеззараживания, после чего вывозят на поля и запахивают. Жидкий навоз хранят 6 мес в неразделенном виде влажностью до 90 % в цилиндрических железобетонных емкостях на 500 л. В них навоз гомогенизируют 1—2 раза в месяц гидравлическим способом. При этом способе в навозе хорошо сохраняются питательные вещества. Для обеспечения биотермического процесса в подпольном хранилище рекомендуется на его дно укладывать слой резаной соломы (длиной 6—8 см) на высоту до 1 м.

В целях дезодорации и сбраживания навоза крупного рогатого скота при численности поголовья более 300 и влажности навоза 89— 93 % применяют метантенки (резервуары для сбраживания навоза). Продолжительность сбраживания навоза в метантенках при температуре 53 °С — 7 сут, при 33 °С — 12 сут. Распад органического вещества до 20 %.

При хранении твердой фракции навоза в течение 6 мес потери общего азота составляют до 20 %, 12 мес — 25 %; при хранении жидкой фракции — до 15 %.

Компостирование навоза с торфом следует проводить при влажности навоза не более 92—93 %. Влажность торфа должна быть не более 50—60 %, компостной смеси — до 70 %. Допускается замена торфа другими материалами (соломой, опилками и т. п.). Ценность компоста можно повысить за счет введения минеральных добавок (суперфосфата, гашеной извести, фосфоритной муки и калийной соли), количество которых зависит от почвенных условий.

Способы хранения навоза. Существует два способа: анаэробный и аэробно-анаэробный. При первом способе навоз укладывают плотно и все время увлажняют его. Процесс брожения происходит при участии анаэробных микроорганизмов, при этом температура в навозной массе достигает 25—30 °С. При втором способе навозную массу укладывают рыхло слоем 2—2,5 м. В течение 4—7 сут происходит бурное брожение при участии аэробных микроорганизмов. Температура в массе навоза поднимается до 70 °С, при которой большинство бактерий (в том числе и патогенных) и зародышей гельминтов погибают. По истечении 5—7 сут штабель уплотняют и доступ воздуха в массу прекращают. С санитарной точки зрения этот способ хранения навоза имеет значительные преимущества перед анаэробным.

Расчет площади навозохранилища. Для расчета используют следующую формулу:

F = nHC/hm

где F— площадь навозохранилища, м2; п — число животных; Н — выход навоза от одного животного за сутки, кг; С — продолжительность хранения навоза, сут; Л — высота укладки навоза, м; т — объемная масса навоза, кг/м3.

При стойлово-пастбищном содержании крупного рогатого скота выход навоза в пастбищный период принимают за 50 %, при выгульном содержании — за 85 % расчетного.

Нормативные данные для расчета площади навозохранилища приведены в табл. 38.

Пример расчета. В коровнике содержат 200 коров. Одна корова выделяет за сутки 35 кг навоза; срок хранения навоза 180 сут; высота укладки навоза 2,5 м; объемная масса навоза 1100 кг/м3. Площадь навозохранилища составит (200 • 35 • 180): (2,5 • 1100) = 458,18 м2. Следует предусматривать площадь навозохранилища на 10 % больше фактического выхода навоза.

Объемная масса различных материалов, используемых при закладке в навозохранилище, приведена в табл. 39.

Методы обеззараживания навоза и помета. Навоз может представлять большую опасность в эпидемиологическом и эпизоотическом отношениях, так как возбудители некоторых инфекционных болезней животных могут выделяться с фекалиями, мочой, слюной, маточными истечениями и др. Навоз может быть обеззаражен физическим, химическим или биологическим методами. Для выявления эпизоотической ситуации на животноводческих предприятиях следует предусматривать возможность карантинирования всех видов навоза в течение не менее 6 сут.

К физическим методам относят тепловой, ионизирующее и ультрафиолетовое облучение, электрогидравлический эффект и др.

Тепловой метод применяют при обеззараживании бесподстилочного жидкого навоза или сточных вод. Для этого сточные воды собирают в резервуары большой емкости и прогревают до 130 °С под давлением 0,2 МПа при влажности 93—94 % — 25 мин; 95—96 % — 15; 97% и более — 10 мин.

Ионизирующее облучение эффективно при инфекционных и инвазионных болезнях. Полная дегельминтизация наступает при дозе облучения 1,5—2 Дж/кг, скорости потока 1,8 м/с и толщине слоя жидкости 6 мм. После гамма-облучения навоз используют для полива сельскохозяйственных угодий, рециркуляции и др.

Электрогидравлический эффект состоит в том, что инфицированную фракцию жидкого навоза помещают в специальную камеру, в которой создают высоковольтный разряд. В результате жидкость подвергается сверхвысокому давлению, ультразвуковому и прочим физико-химическим воздействиям.

Из химических методов используют хлорирование, озонирование, обработку навоза формальдегидом.

Хлорируют навоз газообразным хлором или хлорной известью. Доза активного хлора не выше 15 мг/л. Контакт активного хлора со стоком не менее 2 ч.

Озонирование применяют для обеззараживания жидкой фракции навоза. Однако этот метод дорогостоящий и широкого применения не получил.

При обработке формальдегидом жидким навозом заполняют резервуар и добавляют 40%-ный раствор формальдегида (1 л на 1л жидкой фракции навоза). Массу в течение 3 ч периодически гомогенизируют и выдерживают сутки.

Биологическую обработку жидкой фракции свиного навоза в аэротенках с последующей передачей ее на городские очистные сооружения карантинирования проводят с учетом времени выдержки жидкой фракции на очистных сооружениях предприятия.

Биологический метод обеззараживания предусматривает выдерживание жидкого навоза крупного рогатого скота в течение 6 мес, свиного навоза в течение 12 мес.

Источник

Биометрический способ обеззараживания навоза

БИОТЕРМИЧЕСКОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ НАВОЗА

Установлено, что вследствие жизнедеятельности термофилов температура в штабелях навоза достигает: в конском — 75°, в овечьем — 65°, в коровьем — 40°, в смеси коровьего (7 частей) и конского (3 части) — до 66°, в птичьем без подстилки — 30-50°, с подстилкой (4:1) — 65-70°. Такая температура губительна для многих видов возбудителей инфекционных болезней животных (и птиц), возбудителей некоторых протозойных заболеваний, личинок и яиц гельминтов и др. На этом и основан метод биотермического обеззараживания навоза.

Биотермическим путем можно обеззаразить навоз, инфицированный неспорообразующими микроорганизмами — возбудителями инфекционных заболеваний животных. Навоз, зараженный спорообразующими возбудителями заболеваний, сжигают.

Вследствие того, что навоз различных видов животных содержит различное количество влаги и органических веществ, биотермические процессы протекают в нем неодинаково. Основным условием, обеспечивающим надежность поднятия высокой температуры в штабеле навоза, а следовательно, надежность его обеззараживания, является достаточный для жизнедеятельности термофильных микроорганизмов приток воздуха, что достигается рыхлым укладыванием штабелей.

Навоз в штабеля укладывают только в изолированном, специально отведенном для этого месте на расстоянии не ближе 200 м от жилых и животноводческих помещений, водоемов, колодцев и без уклона к ним.

На отведенном участке роют котлован размером в зависимости от количества поступающего навоза. Примерные размеры: ширина 4-3 м и глубина с боковых сторон 25 см. Дно котлована к середине должно иметь небольшой уклон, по длине которого устраивают желоб глубиной и шириной 50 см. Вдоль стен дно также углубляют в виде канавок глубиной и шириной 25-30 см. После этого всю донную площадь утрамбовывают жирной глиной слоем не менее 15-20 см и затем цементируют. Канавки вдоль стен котлована необходимы для улавливания личинок мух, а срединный желоб — для лучшей аэрации навоза в штабеле.

Перед укладкой навоза желоб закрывают жердями, дно котлована устилают соломой или сухим, смешанным с соломой навозом слоем 30-40 см. Подлежащий обеззараживанию навоз укладывают на подготовленное ложе высотой до 2 м. Укладывают его таким образом, чтобы между штабелем навоза и краями котлована со всех сторон было свободное пространство шириной 40-50 см.

Штабель навоза должен иметь пологие стенки в 70°, что гарантирует создание и сохранение равномерно высокой температуры по всему штабелю и уменьшает расход материала на покрытие навоза.

Для покрытия навоза используют солому, песок, торф, землю или в крайнем случае незараженный навоз, которые летом укладывают толщиной 15-20 см, а зимой — 40 см. Наиболее предпочтительна торфяная покрышка, так как она, поглощая аммиак, сама может служить впоследствии хорошим удобрением.

Покрышки из земли или торфа лучше всего предохраняют навоз от выветривания и высыхания, способствуя тем самым развитию в нем более интенсивных биотермических процессов.

В очень влажном, как и в очень сухом навозе биотермические процессы задерживаются. Установлено, что для правильно развивающихся биотермических процессов максимальная влажность навоза может колебаться в пределах 50-70% по отношению к сухому веществу. Поэтому сухой навоз поливают водой (от 15 до 50 л на 1 м3), а к сильному влажному (мокрому) — прибавляют сухой навоз, подстилку, торф или мусор.

Навоз от животных, больных или подозрительных по заболеванию сибирской язвой, эмфизематозным карбункулом, сапом, инфекционной анемией, бешенством, энцефаломиелитом, эпизоотическим лимфангоитом, брадзотом, инфекционной энтеротоксемией, чумой рогатого скота, паратуберкулезным энтеритом, после предварительного увлажнения дезинфицирующим раствором вывозят в непроницаемой таре со всеми необходимыми при этом предосторожностями в специально отведенное место для сжигания. После перевозки навоза транспорт подвергают соответствующей дезинфекции.

Источник

Биометрический способ обеззараживания навоза

Обеззараживание навоза

На каждом животноводческом объекте должны быть предусмотрены способы и технические средства для обеззараживания навоза в том случае, если возникнет инфекция. Для этой цели можно использовать как физические, так и химические способы. Весь навоз от больных животных подлежит обеззараживанию перед его дальнейшей обработкой или использованием.

Навоз влажностью не выше 70 % целесообразно обеззараживать биотермическим методом. Для этого участок, расположенный на расстоянии не менее 50-100 м от жилых и животноводческих помещений, колодцев и водоемов, огораживают, чтобы на него не проникали здоровые животные. Далее роют котлован шириной 3 м и глубиной 0,3 м, дно которого выполняют с уклоном к средней про дольной линии, где дополнительно прорывают желоб глубиной и шириной до 0,5 м. Дно и бока котлована и желоба не должны быть проницаемы для навозной жижи, поэтому их утрамбовывают слоем жирной глины толщиной 15-20 см.

Перед укладкой навоза на желоб кладут жерди, после чего на дно котлована настилают солому, или сухой соломистый навоз от здоровых животных, либо торф слоем 25 — 40 см. На него укладывают зараженный навоз, оставляя незанятыми края котлована в 40 — 50 см. Бесподстилочный навоз следует укладывать слоями по 10 — 15 см, чередуя с влагопоглотителем слоем 5 — 10 см, или перемешивать с измельченной соломой либо конским навозом в соотношении 6:1. Сухой зараженный навоз смачивают навозной жижей или водой из расчета до 50 л жижи или воды на 1 м 3 навоза. Навоз при этом укладывают рыхло в штабель высотой до 2 м и укрывают со всех сторон обеззараженным навозом, соломой или торфом слоем 20 см, а сверху — грунтом толщиной 10 см.

По данным А. А. Полякова (1975), в навозе, сложенном для биотермического обеззараживания, вирус ящура гибнет на глубине 15 см по истечении 7 дней, а на глубине 50 см — через 9 ч, на поверхности бурта — через 28 дней. В мерзлом навозе вирус сохраняется в течение 156 — 168 дней. В связи с этим нужно равномерно укрывать бурт навоза, с тем чтобы во всех его частях одинаково повышалась температура. Зимой рекомендуется увеличивать слой соломы, торфа или незараженного навоза до 30-40 см. В правильно уложенном бурте уже через 3 — 4 дня температура поднимается до 60 — 70 °С.

Биотермический метод обеззараживания навоза основан на создании в нем высокой температуры (не ниже 60°С), которая губительно действует на возбудителей инфекции и инвазии. Поэтому началом срока обеззараживания принято считать не день, когда его рыхло уложили в бурты, а день подъема температуры навозной массы в штабеле до 60°С. Выдерживают навоз в штабеле после подъема температуры в теплое время года один месяц, в холодное — два месяца. По истечении указанного срока навоз прессуют и хранят в уплотненном виде.

Для бесподстилочного навоза и осадка сточных вод, влажность которых свыше 70%, допускается обеззараживание способом компостирования и выдержки компоста в течение 5 — 6 месяцев, из них 2 — 3 месяца — в теплое время года. При этом температура компоста должна быть не менее 60° С.

При обеззараживании навоза биотермическим способом происходит одновременно его созревание для внесения под различные сельскохозяйственные культуры. Поэтому обеззараженный навоз не только безопасный в смысле распространения инфекции и инвазии, но и более ценное удобрение, чем свежий.

На крупных животноводческих фермах эффективны и те методы и приемы, которые не всегда приемлемы в условиях мелких хозяйств. Например, для мелких животноводческих ферм и комплексов единственный способ обеззараживания твердого навоза — биотермический. На крупных комплексах все шире используются термические способы его обработки. Обеззараживание навоза достигается при его сушке в высокотемпературных сушильных агрегатах при 100 — 140°С и экспозиции 45 — 60 мин.

Установлено, что высокотемпературная обработка навоза эффективна и для благополучных по инфекциям хозяйств, когда высушенный навоз используют для продажи Другим хозяйствам. Это коренным образом улучшает санитарное состояние самих животноводческих ферм, особенно мест переработки и хранения навоза, а также предотвращает распространение инфекции по территории района или области.

При получении жидкого навоза в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями к устройству технологической линии удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза, получаемого на животноводческих комплексах и фермах, следует иметь на очистных сооружениях каждой фермы карантинные емкости для промежуточного 6-суточного выдерживания навоза в изолированных секциях навозохранилища.

Если в течение указанного срока на ферме не будет зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний животных, массу из карантинного хранилища транспортируют для дальнейшей обработки или использования. В случае возникновения эпизоотии всю поступающую массу навоза (до разделения на фракции) необходимо обеззараживать, после чего обрабатывать или использовать по принятой технологии.

При наличии небольшого количества жидкого навоза, обсемененного возбудителями инфекции, допускается метод длительного карантирования — выдерживания в изолированных секциях хранилищ до 6-месячного срока навоза крупного рогатого скота и до 12 месяцев свиного навоза. За это время под действием микроорганизмов-антагонистов в навозе погибают возбудители инфекции. Однако этот метод неприемлем для обеззараживания навоза в зонах низких температур и обсемененного устойчивыми микроорганизмами (возбудителями туберкулеза, сибирской язвы и др.).

Более быстрое обеззараживание жидкого навоза достигается с помощью химических реагентов: формальдегида, аммиака и других дезинфектантов.

Недорогими и доступными дезинфектантами являются цианамид кальция и особенно негашеная известь. Обеззараживание жидкого навоза достигается внесением цианамида кальция в дозе 2 % или негашеной извести 6% к объему жидкого навоза.

Обеззараживание с помощью формальдегида или аммиака проводят в герметически закрытых емкостях округлой формы, оборудованных гомогенизирующими устройствами. Формальдегидом обеззараживают при периодической гомогенизации навоза. Расход реагента при сальмонеллезах и колибактериозе составляет от 0,04 до 0,16 % массы навоза при периодической гомогенизации навоза в течение трех часов. Обеззараживание наступает через 24 ч.

При вирусных болезнях (ящур, болезнь Ауески и. т. п.) расход реагента составляет 0,3 %. Обеззараживание наступает через 72 ч при условии периодической гомогенизации в течение 6 ч.

Гомогенизация навоза лучше обеспечивает проникновение формальдегида в навозную массу, что сокращает расход дезинфектанта в 15 раз (А. А. Поляков, 1975).

При использовании безводного аммиака в качестве дезинфектанта учитывают температурные условия окружающей среды и навозной массы. Дозы аммиака в теплое время года составляют 3 % к объему навоза, экспозиция обработки — 5 суток, в холодное время года — соответственно 4 % и 18 суток.

Не все химические реагенты, действующие губительно на патогенную микрофлору, оказываются столь же эффективными при инвазии. Например, широко используемый для дезинфекции формальдегид не влияет на возбудителей инвазии. В Тамбовском отделении ВИЭСХ разработан для обеззараживания навоза при гельминтозах другой способ с использованием аппаратов контактного нагрева в потоке при температуре массы 60°С. Но при такой температуре, действующей кратковременно, не достигается обеззараживания навоза от возбудителей инфекции. Только при дополнительном введении в поток жидкости формальдегида в указанных выше дозах и повышении температуры нагрева массы до 70°С проявляется более полное обеззараживающее действие этого препарата, погибают возбудители инвазии и инфекции.

Из физических методов обеззараживания наибольшее распространение получил метод обработки жидкого навоза и осадка с помощью пароструйных установок конструкции ВНИИВВиМ, которые обеспечивают подачу пара температурой не ниже 130° С и давлением 0,2 МПа. Полное обеззараживание навоза от возбудителей инфекции и инвазии зависит от исходной его влажности. При влажности навоза 93 — 94 % обеззараживание наступает через 25 мин, при влажности 95 — 96 % — через 15 и при влажности 97 % и более — через 10 мин.

Для обеззараживания жидкого навоза с помощью пароструйных аппаратов не требуется дополнительного использования химических реагентов, поэтому они наиболее перспективны для оборудования крупных животноводческих ферм и комплексов по сравнению с аппаратами контактного нагрева с погружными горелками.

Пароструйные установки могут быть двух типов: стационарные и мобильные. Предпочтение надо отдать мобильным установкам, которые можно быстро и эффективно использовать в системе противоэпизоотических мер любых животноводческих объектов, где получают жидкий навоз или помет. Закреплять эти установки следует за областными или краевыми ветеринарно-санитарными отрядами, отвечающими за ветеринарное благополучение закрепленного за ними региона.

Существуют и другие способы обеззараживания жидкого навоза, но они имеют меньшее практическое значение. К ним можно отнести метод термической обработки стоков в автоклавах. Он высокоэффективен для обеззараживания жидкого навоза, но требуется большой расход энергии по сравнению с использованием погружных горелок или пароструйных аппаратов, и менее производителен, поэтому применяется лишь в исключительных случаях (при инфицировании небольших объемов навоза, полученного из изоляторов).

Из биологических методов обеззараживания жидкого навоза могут быть применены в хозяйствах способы интенсивного окисления и термофильного сбраживания.

Интенсивное окисление происходит при непрерывной подаче подогретого свежего воздуха в обрабатываемую навозную массу, в которую дополнительно вводят специальные закваски, включающие термофильные микроорганизмы. Обеззараживание достигается через трое суток при условии поддержания температуры навозной массы на уровне 60°С.

Если в навозную массу не подавать подогретый свежий воздух и не применять заквасок, а только нагревать навозную массу до указанных выше параметров, то в ней усиливаются анаэробные микробиологические процессы, за счет которых происходит обеззараживание навоза. Образующиеся при этом газообразные продукты можно использовать в качестве горючего материала для обогрева обеззараживаемой навозной массы. Поэтому данный процесс рекомендуется вести в метантенках. Надежное обеззараживание достигается через восемь суток при поддержании температуры навозной массы на уровне 55°С.

Быстрое и эффективное обеззараживание жидкого навоза достигается с помощью радиационного метода при использовании изотопов кобальта и при добавлении к навозу небольшого количества гипохлорита кальция. Из ионизирующих способов обеззараживания навоза более перспективны способы с использованием ускоренных электронов, так как установки, генерирующие ускоренные электроны, могут легко включаться в работу или выключаться в зависимости от эпизоотического состояния хозяйства, в то время как распад радиоактивного кобальта происходит непрерывно. Недостатком использования ускоренных электронов является их небольшая (0,5 — 1 см) проникающая способность.

Жидкую фракцию навоза, прошедшую биологическую очистку и доочистку с БПК5 менее 5 мг/л, можно обеззараживать хлорированием или озонированием. Озонированная вода, помимо того что не содержит возбудителей инфекции, не загрязняет окружающую среду хлорсодержащими веществами. В связи с этим применение озона для дезинфекции и дезодорации доочищенных после биологической очистки стоков более перспективно.

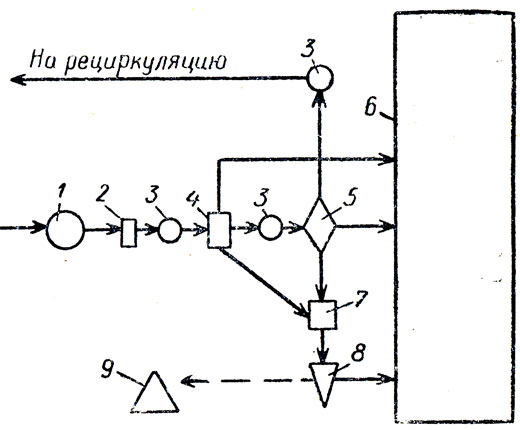

Рис. 9. Обработка жидкого свиного навоза: 1 — приемный резервуар; 2 — установка со струйными аппаратами; 3 — насосная установка; 4 — отстойник; 5 — электрофлотокоа гулятор; 6 — оросительная сеть с использованием жидкого навоза; 7 — емкость с мешалкой; 8 — центрифуга; 9 — площадка для хранения твердого навоза

Таким образом, обеззараживание навоза — обязательный элемент в технологической цепи при возникновении инфекции на животноводческом объекте.

Принципиальная схема технологии обработки жидкого свиного навоза с использованием пароструйных аппаратов приведена на рисунке 9. Технология с постоянным обеззараживанием жидкого навоза на крупных свиноводческих фермах и комплексах предотвращает инфицирование окружающей среды, что важно для обеспечения надежности ветеринарного благополучия самих животноводческих ферм и окружающей территории. Однако обеззараживание навоза увеличивает затраты на его обработку. В связи с этим указанную технологию следует использовать в основном лишь при неблагополучии хозяйства по инфекционным или инвазионным болезням животных.

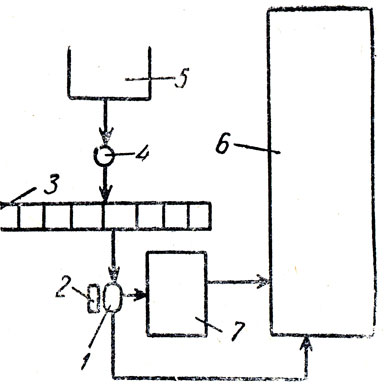

На комплексах крупного рогатого скота принята упрощенная технология обработки жидкого навоза: карантинные емкости (выдерживание 6 суток); насосная станция, оборудованная двумя или несколькими округлыми навозоприемниками с герметичными крышками и гемогенизирующими устройствами; помещение для хранения и дозированной подачи формальдегида в указанные емкости, а также хранилища, рассчитанные на сохранение навоза в течение трех месяцев, и поля орошения, приспособленные для использования жидкого навоза (рис. 10).

Рис. 10. Обработка жидкого навоза на мелких фермах: 1 — насосная станция; 2 — помещение для хранения формальдегида; 3 — карантинные хранилища; 4 — приемный резервуар; 5 — животноводческий объект; 6 — оросительная сеть для использования жидкого навоза; 7 — прифермское навозохранилище

Данная технология позволяет своевременно обеззараживать весь инфицированный навоз с помощью формальдегида и в дальнейшем использовать его без ограничения. Вместо формальдегида на данных объектах в качестве дезинфектанта можно использовать безводный аммиак.

Источник