Биотические факторы. Биогенные микроэлементы входят в состав ферментов и нередко бывают лимитирующими факторами

Биогенные микроэлементы входят в состав ферментов и нередко бывают лимитирующими факторами. Для растений в первую очередь необходимы: железо, марганец, медь, цинк, бор, кремний, молибден, хлор, ванадий и кобальт. Если в этом наборе, например, нехватка Mn, Fe, Cl, Zn и V, то не будет полноценным процесс фотосинтеза, а если не будет Мо, В, Со и Fe, то нарушится азотный обмен, и т. п. Эти же микроэлементы необходимы животным и человеку. Их недостаток (или избыток при загрязнении) вызывает болезни.

Граница между макро- и микроэлементами довольно условна: например, натрия животным требуется во много раз больше, чем растениям, для которых натрий часто вносят в список микроэлементов.

Лекция №7

1. Биотические факторы

1.1. Понятие, виды биотических факторов.

1.2. Биотические факторы наземной и водной среды, почв

1.3. Биологически активные вещества живых организмов

1.4. Антропогенные факторы

2. Общие закономерности взаимодействия организмов и экологических факторов

2.1. Понятие лимитирующего фактора. Закон минимума Либиха, закон Шелфорда

2.2. Специфика воздействия антропогенных факторов на организм

2.3. Классификация организмов по отношению к экологическим факторам

Биотические факторы

Биотические факторы — это совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на другие. Взаимоотношения между организмами чрезвычайно сложны и многообразны, и в целом их можно условно разделить на прямые и опосредованные. Первые заключаются в основном в непосредственных связях по линии трофики (питания): животные получают энергию для своей жизнедеятельности, поедая растения или других животных. В свою очередь, поедаемые животные (жертвы) служат источником энергии для хищников. Взаимодействия в системах жертва — хищник или хозяин — паразит в итоге обеспечивают естественный отбор и выживание наиболее приспособленных, определяют динамику численности популяций.

Опосредованные взаимодействия заключаются в том, что одни организмы являются средообразователями по отношению к другим, причем приоритетная значимость здесь принадлежит, безусловно, растениям-фотосинтетикам. Хорошо известна, например, локальная и глобальная средообразующая функция лесов, в том числе их почво- и полезащитная и водоохранная роль. Непосредственно в условиях леса создается своеобразный микроклимат, который зависит от морфологических особенностей деревьев и позволяет обитать именно здесь специфическим лесным животным, травянистым растениям, мхам и др. Условия ковыльных степей представляют совершенно иные режимы абиотических факторов. В водоемах и водотоках растения — основной источник такого важнейшего абиотического компонента среды, как кислород.

Одновременно растения служат непосредственным местом обитания для других организмов. Например, в тканях дерева (в древесине, лубе, коре) развиваются многие грибы, плодовые тела которых (трутовики) можно видеть на поверхности ствола; внутри листьев, плодов, стеблей травянистых и древесных растений живет множество насекомых и других беспозвоночных, а дупла деревьев — обычное место обитания ряда млекопитающих и птиц. Для многих видов скрытноживущих животных место питания совмещено с местом обитания.

Взаимодействия между живыми организмами в наземной и водной среде

Взаимодействия между живимыми организмами (преимущественно животными) классифицируют с точки зрения их взаимных реакции.

Различают гомотипические (от греч. гомос — одинаковый) реакции, т. е. взаимодействия между особями и группами особей одного и того же вида, и гетеротипические (от греч. гетерос— иной, разный) — взаимодействия между представителями разных видов. Среди животных существуют виды, способные питаться только одним видом пищи (монофаги), на более или менее ограниченном круге источников пищи (узкие или широкие олигофаги), или на многих видах, используя в пищу не только растительные, но и животные ткани (полифаги). К числу последних принадлежат, например, многие птицы, способные поедать как насекомых, так и семена растений, или такой известный вид, как медведь — по природе своей хищник, но охотно поедает ягоды, мед.

Наиболее распространенный тип гетеротипических взаимодействий между животными — хищничество, т. е. непосредственное преследование и поедание одних видов другими, например насекомых — птицами, травоядных копытных -плотоядными хищниками, мелких рыб — более крупными и т. п. Хищничество широко распространено между беспозвоночными животными — насекомыми, паукообразными, червями и др.

Другой тип — паразитизм. В самом обычном случае организм-паразит постоянно обитает на поверхности или внутри тела другого животного или растения (т. е. «хозяина») и живет за счет его питательных веществ. Примерами могут служить обычные вши, кишечные гельминты (плоские и круглые черви), клещи, простейшие, вызывающие заболевания, а из растений — повилика или полупаразит — омела. Такой паразитизм носит название истинного, при котором паразит не убивает своего хозяина.

Однако многие паразиты лишь периодически обитают на хозяине. Так, например, многие насекомые откладывают яйца внутрь или на поверхность тела беспозвоночных. Отродившаяся из этого яйца личинка паразита съедает хозяина изнутри или высасывает его снаружи. Такие организмы принято называть ложными паразитами или паразитоидами .

Из других форм взаимодействий между организмами можно назвать хорошо известное опыление растений животными (насекомыми); форезию, т.е. перенос одними видами других (например, семян растений птицами и млекопитающими); комменсализм (сотрапезничество), когда одни организмы питаются остатками пищи или выделениями других, примером чего являются гиены и грифы, пожирающие остатки пищи львов; синойкию (сожительство), например использование одними животными мест обитания (нор, гнезд) других животных; нейтрализм, т. е. взаимонезависимость разных видов, обитающих на общей территории.

Одним из важных типов взаимодействия между организмами считается конкуренция, которую определяют как стремление двух видов (или индивидуумов одного вида) обладать одним и тем же ресурсом. Таким образом, выделяют внутривидовую и межвидовую конкуренцию. Конкуренцию межвидовую рассматривают, кроме того, как стремление одного вида вытеснить другой вид (конкурента) из данного места обитания.

Однако реальные доказательства конкуренции в природных (а не в экспериментальных) условиях найти трудно. Конечно, две разные особи одного вида могут пытаться отнять друг у друга куски мяса или иной пищи, но подобные явления объясняются разнокачественностью самих особей, их разной приспособленностью к одним и тем же экологическим факторам. Любой вид организма приспособлен не к одному какому-либо фактору, а к их комплексу, причем требования двух разных (пусть даже близких) видов не совпадают. Поэтому один из двух окажется вытесненным в природной среде не в силу конкурентных стремлений» другого, а просто потому, что он хуже адаптирован к другим факторам. Характерный пример — «конкуренция» за свет между хвойными и лиственными древесными породами в молодняках.

Лиственные (осина, береза) опережают в росте сосну или ель, но это нельзя считать конкуренцией между ними: просто первые лучше адаптированы к условиям вырубок и гарей, чем вторые. Многолетние работы по уничтожению лиственных «сорняков» при помощи гербицидов и арборицидов (химических препаратов для уничтожения травянистых и кустарниковых растений), как правило, не приводили к «победе» хвойных, поскольку далеко не только световое довольствие, но и многие другие факторы (как биотические, так и абиотические) не отвечали их требованиям.

Иногда животных, поедающих растения или других животных (паразитов, хищников, фитофагов), рассматривают в качестве естественных врагов тех видов, которыми они питаются. Такой подход в принципе неверен. Эти организмы — обычные экологические факторы, осуществляющие в природной экосистеме функции естественного отбора. Поэтому с общебиологических позиций хозяин и паразитоид являются взаимно необходимыми друг другу. Исчезновение (или уничтожение) такого «естетвенного врага» нанесет ущерб его хозяину или жертве, так как слабые, отставшие в развитии, генетически ущербные индивидуумы не будут уничтожаться, но будут давать при скрещивании потомство заведомо нежизнеспособное. Отбор и приспособительная изменчивость тем самым будут исключены, и вид, не имеющий «врагов», обречен на вырождение.

Все эти обстоятельства человек должен учитывать при управлении живой природой, при эксплуатации животных и растений, т. е. при промысле или проведении таких хозяйственных мероприятий, как защита растений в сельском хозяйстве.

Биотические факторы почвы

Как уже упоминалось выше, почва — биокосное тело. В процессах ее образования и функционирования важнейшую роль играют живые организмы. К ним относятся, в первую очередь, зеленые растения, извлекающие из почвы питательные химические вещества и возвращающие их обратно вместе с отмирающими тканями.

Но в процессах почвообразования решающую роль играют населяющие почву живые организмы (педобионты): микробы, беспозвоночные и др. Микроорганизмам принадлежит ведущая роль в трансформации химических соединений, миграции химических элементов, питании растений.

Первичное разрушение мертвой органики осуществляют беспозвоночные животные (черви, моллюски, насекомые и др.) в процессе питания и выделения в почву продуктов пищеварения. Фотосинтетическое связывание углерода в почве осуществляют в некоторых типах почв микроскопические зеленые и синезеленые водоросли.

Почвенные микроорганизмы осуществляют основное разрушение минералов и приводят к образованию органических и минеральных кислот, щелочей, выделяют синтезированные ими ферменты, полисахариды, фенольные соединения.

Важнейшим звеном в биогеохимическом цикле азота является азотфиксация, которую осуществляют азотфиксирующие бактерии. Известно, что общая продукция фиксации азота микробами составляет 160-170 млн. т/год. Необходимо также упомянуть что фиксация азота, как правило, является симбиотической (совместной с растениями), осуществляемой клубеньковыми бактериями, располагающимися на корнях растений.

Биологически активные вещества живых организмов

К числу экологических факторов биотической природы относятся химические соединения, активные продуцируемые живыми организмами. Таковы в частности, фитонциды – образуемые организмов растениями преимущественно летучие вещества, убивающие микроорганизмы или подавляющие их рост. К ним относятся гликозиды, терпеноиды, фенолы, дубильные и многие другие вещества. Например, 1 га лиственного леса выделяет около 2 кг летучих веществ в сутки, хвойного — до 5 кг, можжевелового — около 30 кг. Поэтому воздух лесных экосистем имеет важнейшее санитарно-гигиеническое значение, убивая микроорганизмы, вызывающие опасные заболевания человека. Для растения фитонциды выполняют функцию защиты от бактериальных, грибных инфекций, от простейших. Растения способны вырабатывать защитные вещества в ответ на заражение их патогенными грибами.

Летучие вещества одних растений могут служить средством вытеснения других растений. Взаимное влияние растений путем выделения в окружающую среду физиологически активных веществ называют аллелопатией (от греч. аллелон — взаимно, патос — страдание).

Органические вещества, образуемые микроорганизмами и обладающие способностью убивать микробов (или препятствовать их росту), называются антибиотиками; характерным примером является пенициллин. К антибиотикам относятся также антибактериальные вещества, содержащиеся в растительных и животных клетках.

Опасные алкалоиды, оказывающие отравляющее и психотропное действие, содержатся во многих грибах, высших растениях. Сильнейшая головная боль, тошнота вплоть до потери сознания может возникнуть в результате долгого пребывания человека на багульниковом болоте.

Свойствами вырабатывать и выделять отпугивающие, привлекающие, сигнальные, убивающие вещества обладают позвоночные и беспозвоночные животные. В их числе можно назвать многих паукообразных (скорпион, каракурт, тарантул и др.), пресмыкающихся. Человек широко использует яды животных и растений в лечебных целях.

Совместная эволюция животных и растений выработала у них сложнейшие информационно-химические взаимоотношения. Приведем лишь один пример: многие насекомые по запаху различают свои кормовые породы, жуки-короеды, в частности, прилетают только к умирающему дереву, распознавая его по составу летучих терпенов живицы.

Антропогенные экологические факторы

Вся история научно-технического прогресса, представляет собой совокупность преобразования человеком в своих целях природных экологических факторов и создания новых, ранее в природе не существовавших.

Выплавка металлов из руд и производство оборудования невозможны без создания высоких температур, давлений, мощных электромагнитных полей. Получение и сохранение высоких урожаев сельскохозяйственных культур требует производства удобрений и средств химической защиты растений от вредителей и возбудителей заболеваний. Современное здравоохранение немыслимо без средств хемо- и физиотерапии. Эти примеры можно умножить.

Достижения научно-технического прогресса стали использоваться в политических и экономических целях, что крайним образом проявилось в создании специальных поражающих человека и его имущество экологических факторов: от огнестрельного оружия до средств массового физического, химического и биологического воздействия. В данном случае можно прямо говорить о совокупности антропотропных (т. е. направленных на человеческий организм) и, в частности, антропоцидных экологических факторов, вызывающих загрязнение окружающей среды.

С другой стороны, кроме таких факторов целенаправленного назначения, в процессе эксплуатации и переработки природных ресурсов неизбежно образуются побочные химические соединения и зоны высоких уровней физических факторов. В ряде случаев эти процессы могут носить скачкообразный характер (в условиях аварий и катастроф) с тяжелыми экологическими и материальными последствиями. Отсюда и потребовалось создавать способы и средства защиты человека от опасных и вредных факторов, что реализовалось в настоящее время в упомянутую выше систему — безопасность жизнедеятельности.

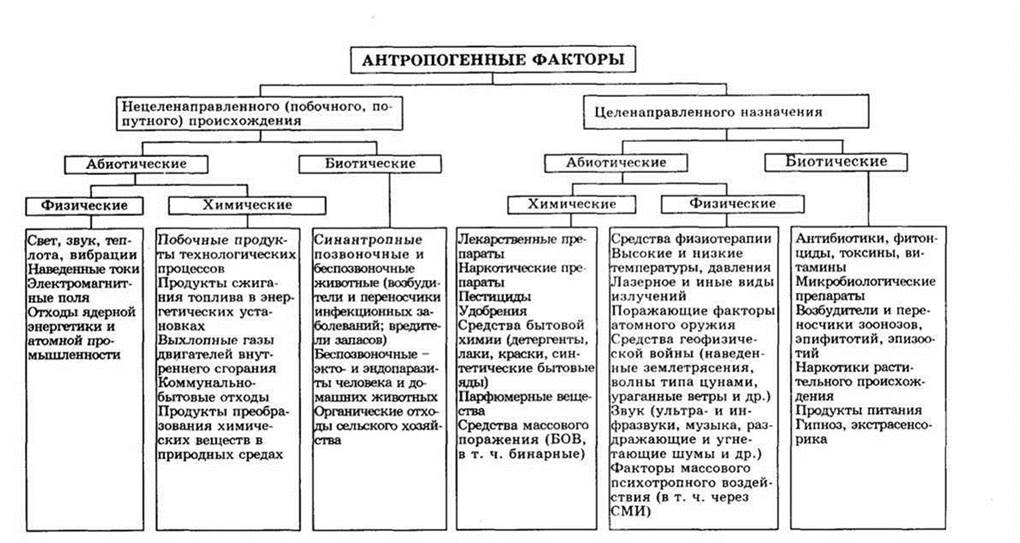

В упрощенной форме ориентировочная классификация антропогенных экологических факторов представлена на рис. 1.

БОВ – боевые отравляющие вещества, Зоонозы – инфекционные и паразитарные заболевания животных, болезни, которыми может заразиться человек от животных (чума, сибирская язва)

Источник

Биотические факторы среды

Биотические факторы среды

Биотические факторы — взаимное влияние живых организмов друг на друга и на окружающую их среду.

Факторы подразделяют на прямые и косвенные.

Прямые биотические факторы характеризуются личным воздействием одних организмов на другие.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Косвенные факторы воздействуют на жизнь других видов опосредованно. Например, растения, изменяя своим присутствием освещение и влажность, влияют на жизнедеятельность животных или других растений.

По воздействующим объектам различают факторы:

- Фитогенные — воздействие растений. Растительный мир оказывает большое влияние на окружающую среду. Деревья способны служить для земли защитой от радиации, закрывая её листвой.

- Зоогенные — влияние животного мира на окружающую среду. Хищники выполняют функции регулирования травоядных видов, определяют их ареал обитания. Травоядные, в свою очередь, переносят на большие расстояние семена растений, способствуя их распространению.

- Микробогенные — влияние микроорганизмов.

Классификация биотических факторов

Классифицируя биотические факторы, их делят на несколько групп:

- Топические — определяются влиянием одних видов на местообитание других. Мох, растущий на дереве; прикреплённые к китам ракообразные — это всё примеры топических взаимосвязей.

- Трофичекие факторы определяют вхождение организма в пищевую цепочку. Все живые существа питаются друг другом, образуя таким образом цепи питания, состоящие, как правило, из 5-6 звеньев. Заяц — пища для волка. Рыбы питаются мелкими насекомыми, в свою очередь, рыба — источник питания для цапли.

- Форические — обозначают процесс переноса в пространстве одних видов другими. Млекопитающие переносят на своей шерсти другие организмы — блох, вшей, семена репейника и так далее.

- Фабрические — являются факторами производства. Из частей одних организмов другие организовывают для себя убежища. Для строительства гнёзд птицы используют ветки, шерсть животных. Некоторые личинки используют в своих целях раковины моллюсков или панцири ракообразных.

Формы биотических отношений

В видовых взаимоотношениях выделяют несколько форм взаимодействия живых организмов между собой:

- Понятие хищничества заключается в поедании одних организмов другими. Оно сохраняет равновесие в природе. Хищничество формирует процесс естественного отбора и способствует приспособленности организмов к условиям обитания, что является двигателем эволюционных изменений. Чаще всего хищники уничтожают слабых и больных особей. Таким образом они влияют на укрепление и оздоровление популяций. Уничтожение хищнического вида приведёт к постепенному вымиранию и вида жертвы.

- Паразитизм представляет собой вид отношений, когда жизнедеятельность организма ведётся за счёт другого живого существа. При внешнем паразитизме сущность-паразит прикрепляется к источнику пищи на время, до насыщения (комары, клещи). В другое время они существуют отдельно от донора. Яркими представителями внутреннего паразитизма являются глисты. Весь их жизненный цикл зависит от организма жертвы, в котором они обитают. Паразит уничтожает хозяина не сразу, а постепенно.

- Конкуренция характеризуется установлением отношений соперничества внутри вида или между видами. Как правило, такие взаимоотношения приводят к победе одного организма и поражению другого. Причиной таких отношений может выступать борьба за пищу, лучшие условия обитания.

- Симбиоз (мутуализм) — вид сосуществования на взаимовыгодных условиях. Каждый организм получает определённую пользу от таких взаимоотношений. Бактерии, обитающие в организме жвачных животных (косули, олени) помогают им переваривать пищу. Уничтожение бактерий приведёт к гибели животных.

- Синокийя (квартиранство) — вид отношений, при котором один организм обитает в другом, но не использует его, как источник пищи. В таком случае второму участнику взаимотношений не причиняется вред.

- Аменсализм характеризуется отношениями, при которых ущерб может наносить только один из организмов.

- Комменсализм — отношения, при которых продукты функционирования одних организмов служат пищей или прибежищем для других. Как пример — гиены, питающиеся остатками от добычи хищников.

- Нейтрализм — тип биотических отношений, которых характеризуется взаимонезависимостью видов друг от друга. Например, косули и белки никоим образом не зависят друг от друга, однако, изменение внешней среды (засуха) влияет на оба вида организмов.

Признаки биотических факторов

К признакам, определяющими вид биотических отношений, относят:

- степень зависимости организмов друг от друга;

- местообитание организмов (совместно или порознь);

- источник питания;

- результат взаимоотношений (польза или вред).

Примеры биотических факторов среды

Рассмотрим биотические факторы на примере леса. Большинство заболеваний, присущих лесным насаждениям, связаны с биотическими факторами:

- повреждения, наносимые насекомыми;

- болезни, вызванные грибами или бактериями.

Биотические отношения можно проследить между основным лесным элементом (древостоем), подлеском и травянистой растительностью.

Положительная роль подлеска заключается в:

- питании почвы полезными элементами;

- служении местом обитания птиц;

- создании трудности для жизнедеятельности некоторых видов вредных насекомых;

- улучшении защитных функций насаждений;

- комменсализме — корневые выделения некоторых пород деревьев являются полезными элементами для роста других пород.

- распространение некоторых болезней;

- конкуренция с другими насаждениями за питательные вещества.

- являются удобрением для почвы;

- служат защитой для животных;

- является источником пищи для травоядных;

- численность насаждений определяет степень плодородности почвы;

- конкуренция за питательные элементы;

- существуют растения-паразиты и промежуточные хозяева заболеваний.

Растительность, находящаяся вне ярусов:

- растения-паразиты (повилика, омела);

- растения-эпифиты (мох).

Источник