Бог плодородия: египетский, славянский, римский бог плодоролия

Вполне естественно, бог плодородия как культ пользовался значительным влиянием среди людей с древних времен. Именно от урожая зависело, каков будет уровень жизни у большинства народов. Исключение составляли воинствующие племена, которые кормились награбленным.

В статье раскроются основные символы плодородия, которые культивировались в Древнем Египте, Риме и у славян-язычников.

Боги плодородия в древних культурах

Бог плодородия чаще всего ассоциировался с землей, водой, илом. Древние люди возносили своему божеству дары, проводили молитвенные обряды. Все это должно было ублажить его для хорошего будущего урожая, от наличия которого зависела дальнейшая жизнь человека.

В некоторых культурах, например, Древнего Египта, бог мог существовать в своем земном воплощении. Люди представляли его в виде животного. С древних времен во многих цивилизациях было принято отмечать праздник плодородия, который проводили в преддверии сбора урожая. На нем люди благодарили высшие силы за предоставленный урожай.

Боги Древнего Египта

В египетской мифологии бог плодородия играл значительную роль. Он отвечал, помимо урожая, за скотоводство, караваны и мужскую силу. Называли его по-разному, но чаще упоминалось имя Мин. По легенде, он создал себя сам из хаоса.

Благодаря своей значимости он стоял практически на одном уровне с главными богами, Ра и Осирисом. В образе божества его изображали с огромным фаллосом, который означал мужскую потенцию и символизировал плодородие почвы. Это также делало его властителем всех земных женщин.

Египетский бог плодородия в позднее время стал символом целостности государства. Это было крайне важно в условиях войны. Фараоны часто использовали образ бога для воодушевления армии, придание ей однородности и целостности.

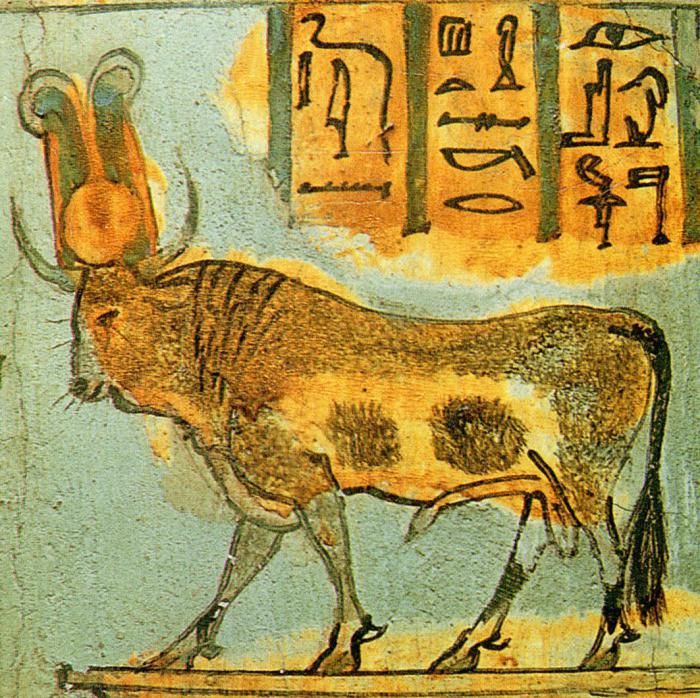

Земное воплощение египетского бога плодородия

Большинство египетских божеств могли существовать в образе животных. Египетский бог плодородия не был исключением. Мин проявлялся в виде большого и сильного быка. Это животное ассоциировалось у египтян с плодовитостью и плодородием. Даже фараон считал себя наследником Мина.

Бог плодородия в образе быка должен был обеспечивать людей урожаем дважды в год. Поэтому ему подносились огромные дары и посвящались молитвы. Жрецы умоляли Мина послать прекрасный урожай, который напрямую зависел от реки Нил и ее разливов.

Боги Древнего Рима

В отличие от Древнего Египта, римский бог плодородия представлен в женском образе. Это богиня, и называли ее Цецера, а изображали красивой женщиной с фруктами. Часто на рисунках она стояла вместе с покровительницей жатвы Анноной.

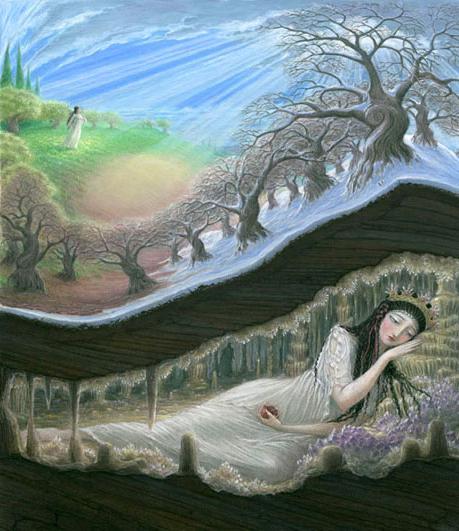

Поскольку римляне большинство божеств позаимствовали из греческой мифологии, то и у Цецеры есть аналог. Это известная многим Деметра. С именами этих богинь связан миф про мать и ее похищенную дочь. По легенде, у Цецеры была единственная дочь, прекрасная Прозерпина. Однажды Плутон, бог подземного царства, похитил ее у матери, чтобы сделать своей женой. Она стала жить под землей вдали от матери.

С тех пор, пока дочери нет, Цецера грустит, и природа увядает. Чтобы мир не был уничтожен окончательно, похитителю приказали возвращать Прозерпину к матери на часть года. В это время Цецера счастлива, и все вокруг расцветает. Так греки и римляне объясняли смену времен года, приход весны и осени.

Существовал в Древнем Риме бог плодородия и в мужском обличие. Его называли Либер. Он также был покровителем виноделия. Особенно его почитали земледельцы, которые посвящали ему праздник, проходивший в середине марта.

Образ Матери-Земли у славян

Бог плодородия у славян часто связан с образом Земли. Она считалась матерью всего живого, средоточием плодородия. При этом ее сила была бы бесполезной без воды, которой она наполняется с небес. Славяне просили святых наполнить Землю росой, чтобы она могла принести зерно. Она была кормилицей, а также символом материнства, женского начала.

В таком образе божество схоже с высшими силами других народов. Помимо славян, плодородие в облике Матери-Земли встречается у греков (Деметра), иранцев (Анахита), литовцев (Жемина) и других.

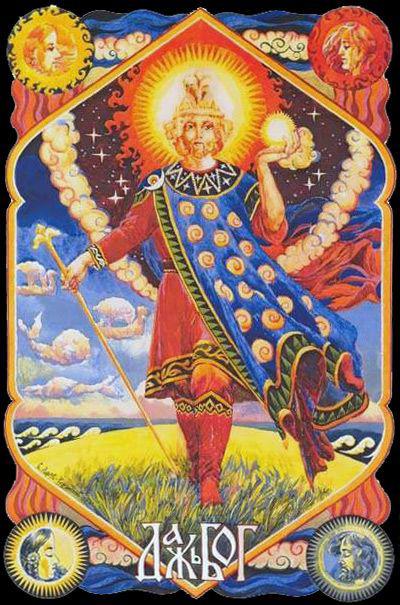

Дажьбог

Бог плодородия у славян существовал и в мужском обличье. Называли его Дажьбог, что означало «дающий». Он олицетворял собой силу светила, животворящее тепло, яркость. Люди ждали от него здоровья, исполнения желаний, различных благ.

Символами Дажьбога считались пылающие металлы, такие как золото и серебро. Днем этого божества считается 22 сентября, день осеннего равноденствия. В это время весь урожай был собран и проводились последние работы в садах и на полях. Люди собирались в день Дажьбога и Макоши на общее празднество, разжигали костер, водили хороводы, закатывали на гору горящее колесо (символ солнца) и угощались лучшей едой.

Само имя «Дажьбог» имеет один корень со словами «дать», «дождь», которые означали «раздавать» и «делиться». Бог посылал дождь и солнце, которые напитывали землю влагой и теплом. Его часто представляли в виде осеннего неба с дождевыми и грозовыми облаками, а иногда и градом.

Славянский бог плодородия имел свои символические знаки. Они означали солнце и имели вид солнцеворотов или солнечной розетки. Древние славяне носили такие знаки на одежде, украшали ими свои жилища, изображали на посуде.

Плодородие у славян зависело от Матери-Земли и Дажьбога. Урожай был возможен только при единстве мужского и женского начала. Земля дарила жизнь, а влага с небес питала ее для лучшего плодородия.

Источник

Боги эпохи земледелия

С переходом славян к земледелию важную роль в их верованиях стали играть солнечные (солярные) боги. Многое в культе славян заимствовано у соседних восточных кочевых племен, имена божеств также имеют скифские корни.

Даждьбог

Несколько столетий одним из самых почитаемых на Руси был Дажьбог (Даждьбог) – бог солнечного света, тепла, времени созревания урожая, плодородия Бог лета и счастья. Также известен как — Щедрый бог. Символ — Солнечный диск. Даждьбог располагается в золотом дворце на земле вечного лета. Сидя на троне из золота и пурпура, он не боится теней, холода или несчастья. Он — веселый бог и потеря трона не сильно его беспокоит, пока добро награждается и зло наказано. Наконец, он является покровителем двенадцати знаков зодиака и прилежно обслуживается при-дворными и очень красивыми девами.

При ежедневном появлении, Даждьбог очень похож на красивого молодого князя с серебряной бородой и золотыми усами. По мере того, как день развивается, он постепенно старится, но каждое утро снова омолаживается.

Даждьбог летает по небу в отделанной алмазами золотой колеснице, которую тянут дюжина белых лошадей с золотыми гривами, дышащими огнем. Даждьбог находится в браке с Месяцем. Красивая молодая девица появляется в начале лета, стареет с каждым днем и оставляет Даждьбога зимой. Говорят, что землетрясения — знак плохого настроения пары.

Даждьбогу прислуживают четыре девы исключительной красоты. Зоря Утренняя открывает дворцовые ворота утром. Зоря Вечерняя закрывает их вечером. Вечерняя Звезда и Звезда Денница, Утренняя Звезда, стерегут чудных лошадей Даждьбога.

Хорс

Дажьбог был богом солнечного света, но отнюдь не самого светила. Богом Солнца был Хорс. Представление о том, что солнечный свет существует независимо от солнца, свойственно многим народам; славянские книжники подчеркивали зависимость светила от вечного света: «Вещь бо есть солнце свету» («Солнце только воплощение света»).

Хорс, чьё имя означает «солнце», «круг», воплощал в себе движущееся по небу светило. Это очень древнее божество, не имевшее человеческого облика и представлявшееся просто золотым диском. С культом Хорса были связаны ритуальный весенний танец – хоровод (движение по кругу), обычай печь на Масленицу блины, напоминающие по форме солнечный диск, и катать за-жжённые колеса, также символизировавшие светило.

Спутником богов солнца и плодородия был Семаргл (Симорг) – крылатый пёс, охранитель посевов, бог корней, семян, ростков. Символ – Мировое дерево. О древности его говорит звериный облик; представление о Семаргле – защитнике посевов – как о чудесной собаке легко объяснимо: реальные псы оберегали поля от диких косуль и коз.

Лада, Леля и Макошь

Женскими божествами плодородия, благополучия, весеннего расцвета жизни были Лада и Леля. Они подобны безымянным Рожаницам – спутницам Рода; сопоставление с мифологией других народов позволяет утверждать, что богини были матерью и дочерью.

Лада – богиня брака, изобилия, времени созревания урожая. Ее культ прослеживается у поляков вплоть до XV в.; в древности он был распространен у всех славян, а также балтов. К богине обращались с мольбами поздней весной и в течение лета, приносили в жертву белого петуха (белый цвет символизировал благо). Ее имя повторялось в припевах песен: «Ой, Ладо!».

Ладу называли «матерью Лелевой». Леля – богиня незамужних девушек, богиня весны и первой зелени. Ее имя встречается в словах связанных с детством: «ляля», «лялька» — кукла и обращение к девочке; «люлька»; «лелеко» – аист, приносящий детей; «лелеять» – заботиться о маленьком ребенке. Особо почитали Лелю молодые девушки, справляя в ее честь весенний праздник Ляльник: выбирали самую красивую из подруг, надевали на ее голову венок, усаживали на дерновую скамью (символ прорастающей молодой зелени), водили вокруг нее хороводы и пели песни, прославляющие Лелю, затем девушка — «Леля» одаривала подруг заранее приготовленными венками.

К древнейшему земледельческому культу Матери-земли восходит общеславянское почитание Макоши (Мокоши) – богини земли, урожая, женской судьбы, великой матери всего живого. Макошь как богиня плодородия тесно связана с Семарглом и грифонами, с русалками, орошающими поля, с водой вообще – Макоши поклонялись у родников, в качестве жертвы девушки кидали ей пряжу в колодцы. Макошь была также богиней женских работ, чудесной пряхой.

Велес и Морена

Мужским божеством плодородия, связанным с нижним миром, был Велес (Волос). Бог торговли и зверей. Также известен как — Хранитель стад.

Символ — сноп зерна или зерно, связанное в узел.

Священные животные и растения: Вол, зерно, пшеница, кукуруза. Волос — благосклонный бог, который регулирует товарообмен и убеждается, что обещания держатся. Клятвы и договоры приве-дены к присяге его именем. Когда Перун стал величайшим богом войны, он распознал, что, в отличие от Сварожича, ему нужна хладнокровная голова, чтобы посоветовать. В связи с этим, он привлек Волоса быть его правой рукой и советником.

Волос также имеет другую сторону. Он — защита всех прирученных зверей. Волос появляется в обличие бородатого пастуха. Волос — бог – покровитель доспехов.

С переходом к скотоводству Велес превратился в покровителя домашних животных, а с развитием у славян земледелия Велес становится богом урожая, оставаясь по прежнему богом мертвых. Еще со времен скотоводческого образа жизни славяне почитали Велеса как бога богатства. В древней Руси Велес был покровителем купцов.

Во многом схожа с Велесом Морена (Марена) – богиня мира мертвых (ее имя имеет общий корень со словом смерть и мор) и плодородия земли. След ее культа у славян прослеживались до недав-него времени: Марой или Мареной называли соломенное чучело – олицетворение зимней стужи, которое на Масленицу разрывали и разбрасывали по полям, чтобы те дали богатый урожай. Представления о Морене как царице иного мира, подательнице благ, сохранилось и в русских сказках, где она называется златокудрой царевной Марьей Моревной.

Источник

Притча о безумном богаче: «В чем измеряется счастье?»

Евангелие от Луки (Глава 12, стихи 16–21):

16 И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле;

17 и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?

18 И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое,

19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.

20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?

21 Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Протоиерей Павел Великанов:

Протоиерей Павел Великанов

Притча, которую мы только что слышали, я думаю, по-особому близка нашему сердцу. На человека свалилась огромная житейская удача. Такая удача, которая редко, когда, кому выпадает. Нам вполне понятно, мы даже радуемся за этого грамотного, разумного хозяйственника, который решает разорить старые ветхие хранилища, построить новые, тем самым поднять уровень своего собственного существования, сделать более эффективными свои экономические процессы.

Казалось бы, все идет, как по маслу. И вдруг в этой притче Бог обращается к этому хорошему хозяйственнику со словами: «Безумный, в эту ночь из тебя душу с муками изымут ангелы. Кому останется все то, что ты накопил?» Жестоко? Казалось бы, да.

Но на самом деле эта притча является пояснением других слов Спасителя, сказанных ранее: жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Если вдуматься в эти слова, то хочется сказать – плохо, что не зависит. Нам было бы гораздо легче, если бы знали, что счастье первой категории – это 100 тысяч долларов, счастье второй категории – 20 тысяч долларов, ну, а третьей, для тех, кто попроще, и за 5 тысяч долларов вполне можно приобрести.

Но на самом деле Спаситель прав. Счастье невозможно измерять никакими материальными эквивалентами. Иногда на самом деле людям кажется, что для счастья чуть-чуть чего-то не хватает. Человеку, который одержим сребролюбием, всегда не хватает определенной суммы денег. Человеку тщеславному всегда не хватает какой-то дополнительной славы. Человеку, озадаченного своими проблемами, всегда не хватает какого-то волшебного, чудесного разрешения этих проблем.

И вот в этом вечном томлении, вечном хождении человека по кругу проносится у человека вся жизнь. Разве это не жестоко? На самом деле жестокость происходит здесь не от отношения Бога к человеку, а от того, за кого мы считаем сами себя.

Неужели наша жизнь не больше всех этих денег, связей, яхт, богатств, миллионов и миллиардов, когда Господь говорит о ценности всего лишь одной человеческой души, что она больше, чем ценность всего тварного мира. Не совершаем ли мы жуткое, по сути, преступление, как бы ставим знак тождества между собой и, какими бы они ни были великими, материальными благами.

В свое время блаженный Августин сказал удивительно простые и в то же время глубокие слова в своей молитве, обращенной к Богу: «Ты создал нас для себя, и мятется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе». Сердце человека – это, как огромная черная дыра. Сколько в нее не вбрасывай, она все проглотит, и ничего на поверхности не останется. Лишь только Бог своей любовью, своей силой, своим всемогуществом может удовлетворить потребность человеческого сердца.

Как это ни парадоксально прозвучит, но самый короткий путь к счастью – делать счастливыми других, найти того, кому сейчас гораздо хуже и гораздо сложнее, чем тебе, помочь ему в том, в чем ты реально можешь помочь.

Забыть про самого себя, забыть про мучительные поиски своего собственного счастья, и тогда удивительным, невидимым образом вдруг где-то краешком глаза ты заметишь, что счастье-то есть, счастье-то пришло, счастье не где-то там за горами, за миллионами, за миллиардами, оно здесь, в твоем сердце, ибо в сердце пришел Бог.

И измеряется человеческое счастье вовсе не килограммами золота, у него есть своя система измерения – духовными джоулями сердечной теплоты. И там, где есть эта теплота, там есть счастье. Там, где холод, отчужденность и отстраненность, не будет счастья, не зайдет оно в этот дом.

Помоги же нам, Господи, всякий раз помнить о том, что наши труды, наши добродетели, наши молитвы имеют смысл лишь только тогда, когда в нашем сердце происходит настоящий процесс аккумулирования Твоей сердечной доброты.

«Воскресные Евангельские чтения» — цикл еженедельных просветительских программ с комментариями к воскресным евангельским чтениям. Цель проекта — познакомить со Священным Писанием самую широкую аудиторию. Автор и ведущий — протоиерей Павел Великанов. Программы выходят на региональных телеканалах Владимирской области. Идея воплощена в жизнь по инициативе Муромского Свято-Благовещенского монастыря благодаря гранту конкурса «Православная инициатива».

Источник