Главные боги Египта

В древности египтяне поклонялись множеству богов и богинь, каждый из которых играл особую роль, а также верили во множество легенд о происхождении мира.

Амон обычно изображался в человеческом образе, увенчанный короной с двумя перьями, или с головой барана, Овна. Особое значение Амона среди богов в большой степени объясняется тем, что часто он «выступал в паре» с другими могущественными богами. Вместе с богом солнца он становился Амоном-Ра, вместе с богом плодородия — Амоном-Мин.

В Фивах его почитали как бога из великой триады: Амон, его спутница Мут и их сын Хонсу. Амон считается богом-творцом, создавшим все сущее — его ставят во главе гелиопольской эннеады и гермопольской огдоады богов. Храм в Карнаке — религиозный комплекс, лучше других сохранившийся со времен Нового царства (1550-1069 гг. до н. э.) — посвящен Амону.

В ранних формах Баст изображалась в виде женщины с головой львицы но в I тыс. до н. э. она стала появляться в более изысканном обличии — женщины с кошачьей головой или просто кошки, часто с котятами. В древнем Бубастисе есть храм из красного гранита, посвященный Баст, а также несколько кошачьих захоронений, сложенных из сырцового кирпича.

Считалось, что он отпугивает змей и является защитником семьи, помощником рожениц, вдохновителем сексуальной привлекательности.

Его изображение находили в домах и родильных храмах Позднего периода (747-332 гг. до н. э.), а также на многих предметах домашнего обихода.

Анубис (Инпу)

В 1851 году такое захоронение обнаружил археолог Огюст Мариетт.

В Птолемейский период (332-30 гг. до н. э.) культ Аписа был объединен с культом нескольких греческих божеств, чтобы создать общее божество — Серапис.

Хнум отождествлялся с сезонным разливом Нила, с плодородием земли в Долине. Хнум также назывался «бог-гончар». Считалось, что Хнум лепит из глины нерожденного ребенка и в виде мужского семени помещает в чрево матери. Лучше всего сохранился храм Хнума в Эсне, построенный в греко-римский период (332 г. до н. э. — 395 г. н. э.).

Рельефы изображают Хнума-демиурга — творца мира, богов, людей, животных и растения.

В мифах об Осирисе Гор яростно борется со злым богом Сетом, чтобы отстоять свое законное место владыки Египта, и чтобы отомстить за убийство своего отца Осириса. Как небесное божество Гор покровительствовал светилам — солнцу и луне, считался богом востока и, следовательно, восхода.

В храме Гора в Эдфу, в Верхнем Египте, поклонялись триаде богов — Гору, его спутнице Хатхор и их ребенку Харсомту.

Одна фигура на рельефе — в уборе из папирусов Нижнего Египта, другая — в уборе из лотоса Верхнего Египта. Оба бога связывают трубчатое основание, на котором начертан иероглиф, символизируя единство двух частей Древнего Египта. Хапи также отождествлялся с покровителем источников Нила («ключей Нила»), с богом-творцом Хнумом, которому поклонялись в Элефантине,

Xатхор (Хатор)

Так же, как Исида, она считалась божественной родительницей царствующего фараона. Наскальный рельеф в святилище в Дейр-эль-Бахри изображает Хатхор в облике коровы, выкармливающей фараона Аменхотепа II(1427-1400 гг. до н. э.).

Кроме этого, она была «владычицей бирюзы», «владычицей Библа», «владычицей запада». Считалось, что Хатхор каждый вечер принимает под свое покровительство солнце и хранит его до рассвета. Эта ипостась богини связана с ее ролью в загробной жизни, где она являлась хранительницей покоя умерших.

Исида

Исида, преданная жена Осириса, мумифицировала его мертвое тела. Сет убил своего брата, расчленил его, но Исида воскресила Осириса и в процессе этого священнодействия чудесным образом зачала от него сына — Гора.

Богиня также отличалась даром врачевания, брала под защиту молодых. Согласно древнеегипетским мифам, она исцелила бога Ра, которого укусила змея, и в благодарность он сообщил ей свое тайное священное имя. Исида передала секрет сыну Гору, наделив его необычайным могуществом. Самый известный центр поклонения Исиде был на острове Филе, где в ее честь был возведен величественный храмовый комплекс

«Жизнь по Маат» означала строгое соблюдение этических норм, была противодействием хаосу, который, считалось, правил миром за пределами египетской земли.

Со времен XVIII династии (1550-1295 гг. до н. э.) Маат стала называться «дочерью Ра». Значит, была вера в то, что фараоны обладают верховной властью и правят с ее благословения. Маат изображали как женщину с пером в волосах, а иногда лишь как одно перо. В церемонии взвешивания сердца умершего сердце уравнивалось на чашах весов пером, символом богини Маат.

Монту

Монту представляет наиболее агрессивную сторону божественного величия; его имя тесно связывалось с победами египтян над соседними землями, особенно во времена Нового царства (1550-1069 гг. до н. э.).

Нефтида

Нефтида так же защищала Хапи, бога с головой павиана (Хапи, бог сезонного разлива Нила — другой бог с тем же именем), который в свою очередь стоял на страже легких умершего.

Осирис

Осирис был отцом Гора, мужем Исиды, которая мумифицировала, а затем оживила его, убитого и изуродованного братом злодеем Сетом. Множество мест в Египте славилось тем, что там были оставлены части расчлененного тела Осириса.

Бусирис, например, «записал за собой» позвонок, а в Абидосе, считалось, была погребена голова бога.

Птах обычно изображался закутанным в плотно облегающее одеяние. Только руки его были свободны, он держал посох (уас) с крестом Анх — символом стабильности, жизненных сил и благополучия. В Поздний период Птах слился с Осирисом и богом-ястребом Сокаром в единое божество — Птах-Сокар-Осирис.

Сет изображался по-разному, иногда в облике кабана или гиппопотама, но чаще всего в виде фигуры человека с головой мифического животного с длинным носом и квадратными ушами.

Себек

Тот (Джехути)

Тот появился на иллюстрациях «Книги мертвых» — он записывает результаты взвешивания сердца на ритуальной церемонии. Его культ был сосредоточен в Гермополе Магна, где до наших дней сохранились две колоссальные статуи Тота.

Тогда слова «сын Ра» были включены в титулатуру фараона. Могущество Ра в пантеоне было настолько велико, что его культ поглощал сферу влияния некоторых других богов, и появлялись синкретические божества — Амон-Ра, Ра-Хорахте. Ра изображался в виде сокола или фигуры с головой сокола, увенчанной солнечным диском.

Источник

Бог плодородия: египетский, славянский, римский бог плодоролия

Вполне естественно, бог плодородия как культ пользовался значительным влиянием среди людей с древних времен. Именно от урожая зависело, каков будет уровень жизни у большинства народов. Исключение составляли воинствующие племена, которые кормились награбленным.

В статье раскроются основные символы плодородия, которые культивировались в Древнем Египте, Риме и у славян-язычников.

Боги плодородия в древних культурах

Бог плодородия чаще всего ассоциировался с землей, водой, илом. Древние люди возносили своему божеству дары, проводили молитвенные обряды. Все это должно было ублажить его для хорошего будущего урожая, от наличия которого зависела дальнейшая жизнь человека.

В некоторых культурах, например, Древнего Египта, бог мог существовать в своем земном воплощении. Люди представляли его в виде животного. С древних времен во многих цивилизациях было принято отмечать праздник плодородия, который проводили в преддверии сбора урожая. На нем люди благодарили высшие силы за предоставленный урожай.

Боги Древнего Египта

В египетской мифологии бог плодородия играл значительную роль. Он отвечал, помимо урожая, за скотоводство, караваны и мужскую силу. Называли его по-разному, но чаще упоминалось имя Мин. По легенде, он создал себя сам из хаоса.

Благодаря своей значимости он стоял практически на одном уровне с главными богами, Ра и Осирисом. В образе божества его изображали с огромным фаллосом, который означал мужскую потенцию и символизировал плодородие почвы. Это также делало его властителем всех земных женщин.

Египетский бог плодородия в позднее время стал символом целостности государства. Это было крайне важно в условиях войны. Фараоны часто использовали образ бога для воодушевления армии, придание ей однородности и целостности.

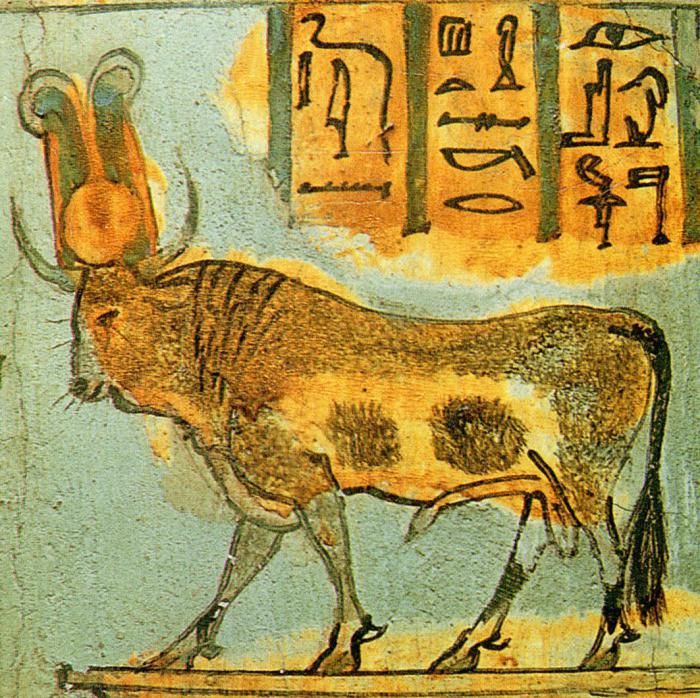

Земное воплощение египетского бога плодородия

Большинство египетских божеств могли существовать в образе животных. Египетский бог плодородия не был исключением. Мин проявлялся в виде большого и сильного быка. Это животное ассоциировалось у египтян с плодовитостью и плодородием. Даже фараон считал себя наследником Мина.

Бог плодородия в образе быка должен был обеспечивать людей урожаем дважды в год. Поэтому ему подносились огромные дары и посвящались молитвы. Жрецы умоляли Мина послать прекрасный урожай, который напрямую зависел от реки Нил и ее разливов.

Боги Древнего Рима

В отличие от Древнего Египта, римский бог плодородия представлен в женском образе. Это богиня, и называли ее Цецера, а изображали красивой женщиной с фруктами. Часто на рисунках она стояла вместе с покровительницей жатвы Анноной.

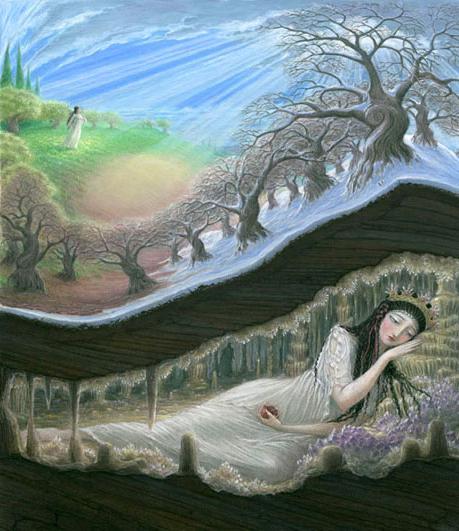

Поскольку римляне большинство божеств позаимствовали из греческой мифологии, то и у Цецеры есть аналог. Это известная многим Деметра. С именами этих богинь связан миф про мать и ее похищенную дочь. По легенде, у Цецеры была единственная дочь, прекрасная Прозерпина. Однажды Плутон, бог подземного царства, похитил ее у матери, чтобы сделать своей женой. Она стала жить под землей вдали от матери.

С тех пор, пока дочери нет, Цецера грустит, и природа увядает. Чтобы мир не был уничтожен окончательно, похитителю приказали возвращать Прозерпину к матери на часть года. В это время Цецера счастлива, и все вокруг расцветает. Так греки и римляне объясняли смену времен года, приход весны и осени.

Существовал в Древнем Риме бог плодородия и в мужском обличие. Его называли Либер. Он также был покровителем виноделия. Особенно его почитали земледельцы, которые посвящали ему праздник, проходивший в середине марта.

Образ Матери-Земли у славян

Бог плодородия у славян часто связан с образом Земли. Она считалась матерью всего живого, средоточием плодородия. При этом ее сила была бы бесполезной без воды, которой она наполняется с небес. Славяне просили святых наполнить Землю росой, чтобы она могла принести зерно. Она была кормилицей, а также символом материнства, женского начала.

В таком образе божество схоже с высшими силами других народов. Помимо славян, плодородие в облике Матери-Земли встречается у греков (Деметра), иранцев (Анахита), литовцев (Жемина) и других.

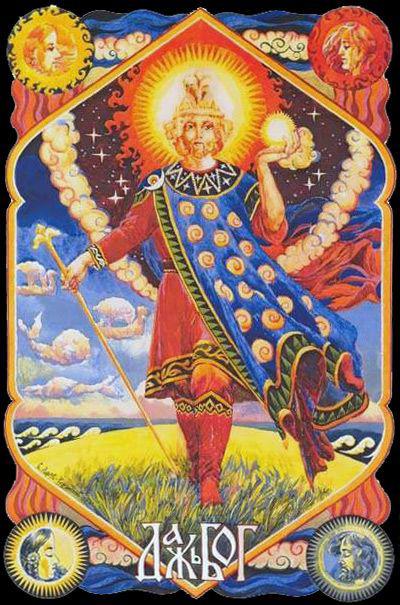

Дажьбог

Бог плодородия у славян существовал и в мужском обличье. Называли его Дажьбог, что означало «дающий». Он олицетворял собой силу светила, животворящее тепло, яркость. Люди ждали от него здоровья, исполнения желаний, различных благ.

Символами Дажьбога считались пылающие металлы, такие как золото и серебро. Днем этого божества считается 22 сентября, день осеннего равноденствия. В это время весь урожай был собран и проводились последние работы в садах и на полях. Люди собирались в день Дажьбога и Макоши на общее празднество, разжигали костер, водили хороводы, закатывали на гору горящее колесо (символ солнца) и угощались лучшей едой.

Само имя «Дажьбог» имеет один корень со словами «дать», «дождь», которые означали «раздавать» и «делиться». Бог посылал дождь и солнце, которые напитывали землю влагой и теплом. Его часто представляли в виде осеннего неба с дождевыми и грозовыми облаками, а иногда и градом.

Славянский бог плодородия имел свои символические знаки. Они означали солнце и имели вид солнцеворотов или солнечной розетки. Древние славяне носили такие знаки на одежде, украшали ими свои жилища, изображали на посуде.

Плодородие у славян зависело от Матери-Земли и Дажьбога. Урожай был возможен только при единстве мужского и женского начала. Земля дарила жизнь, а влага с небес питала ее для лучшего плодородия.

Источник