Церера – римская Мать-Земля и богиня-страдалица

Римская богиня Церера имеет немало общих черт со своим греческим аналогом, Деметрой. Её представляли величественной женщиной, с небесно-голубыми глазами и волосами пшеничного цвета, восседающей на сверкающем троне.

Величественность и естественная красота – отличительные особенности этой богини, что являлась покровительницей сил плодородия. Она была великодушной и щедрой, однако судьбу богини нельзя назвать простой. Церере пришлось пережить огромное горе, материнскую потерю и много страданий. Что же случилось в жизни богини? И как почитали её жители Древнего Рима?

Церера – богиня крестьян

Среди олимпийских божеств Деметра считалась одной из самых почитаемых богинь. Её культ возник из поклонения Матери-Земле, а несколько позднее римляне заимствовали её образ в собственных верованиях. В целом, облик Деметры практически не претерпел изменений, однако имя богини изменилось. Её стали звать Церерой.

В Древнем Риме Церера считалась покровительницей плодородия, богиней злаковых растений, от урожая которых зависела жизнь многих народов. В её власти было материнство и безумие, что в гневе богиня могла наслать на людей. Несмотря на это, чаще всего в преданиях Церера выступает доброй покровительницей человечества, щедрой матерью, что одаривает людей каждый сезон.

Частная коллекция

Наибольшее распространение культ Цереры получил среди плебеев, простого народа, не имевшего особых привилегий. Как можно догадаться, более прочих богиню почитали крестьяне, чья жизнь ежедневно была связана с возделыванием земли и выращиванием растений.

Почитание Цереры несколько отличается от поклонения другим богам. Если многие греческие божества попадали в римский пантеон, а далее приобретали уникальные черты, то с богиней крестьян ситуация обстояла совершенно иначе.

Если первоначальный образ богини был связан с земными силами и плодородием, то с III века до нашей эры он сильнее сблизился с прототипом, Деметрой. Даже известный миф о страданиях Деметры римляне изложили в собственной интерпретации судьбы Цереры.

Местонахождение: Музей Прадо, Мадрид, Испания

Предания о Церере

Уже более двух тысячелетий на побережье Средиземного моря рассказывают предание о несчастной богине-матери Церере, вместе с которой утрату оплакивает сама природа. Однажды бог подземного царства Плутон увидел прекрасную юную Прозерпину, дочь Цереры.

Неистовая сила любви затмила разум владыке мира мёртвых, и он похитил красавицу. Когда Церера разузнала о произошедшем, тут же отправилась на Олимп, где потребовала богов вернуть ей дочь. Увы, богиня не нашла поддержки и в отчаянии покинула священную гору.

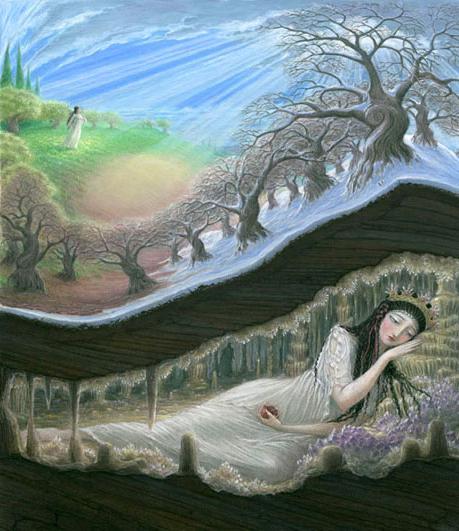

Богиня отправилась на землю, к людям, где надеялась найти утешение. В скорби и печали пребывала её душа. Вместе с Церерой трагедию тяжело переживала и природа. Земля перестала приносить плоды и давать силу посаженным на ней растениям. Людей ожидали страшные годы без урожая и голодная смерть.

Тогда народы Рима взмолились к верховному богу Юпитеру с просьбой помочь Церере. На совете богов было решено, что две трети года Прозерпина будет находиться с матерью в мире людей, а оставшееся время будет оставаться у супруга в подземном мире.

Именно поэтому с приходом весны люди узнают о возвращении дочери к матери, вместе с которой радуется вся природа. А вот осенью Церера начинает грустить, и её настроение приносит увядание и печаль. С наступлением зимы несложно догадаться, что она пребывает в долгой тоске по дочери, которая этот период должна проводить в царстве своего мужа.

Местонахождение: Музей изящных искусств, Бостон, США

Сын Цереры

Помимо Прозерпины, у Цереры были и другие дети. Я бы хотела выделить её сына Ариона, у которого была необычная внешность. Когда Церера странствовала в поисках дочери, её помощником стал молодой покровитель морей Нептун.

Бог был очарован Церерой и старался всячески завоевать её внимание. Погружённая в собственное горе, Церера отвергала ухаживания Нептуна. Чтобы избавиться от докучливого поклонника, богиня обратилась в кобылу. Однако властитель океанов тут же обратился в коня.

От этой связи на свет появился прекрасный конь Арион, что стал возить колесницу Нептуна по волнам. Кроме того, хозяином Ариона был Геркулес, а Адраст верхом на чудесном коне сумел одержать победу во всех конных соревнованиях.

Местонахождение: Национальная галерея искусств, Вашингтон, США

Культ Цереры в Древнем Риме

Для народа Римской империи Церера олицетворяла материнские силы земли, защитницу и покровительницу простых людей. Когда в Риме началась эпоха противостояния патрициев и плебеев, Церера вместе со своими помощниками, богом Либером и богиней Либерой вошла в основную троицу почитаемых божеств. Плебеи противопоставляли эту триаду Юпитеру, Юноне и Минерве, которым поклонялась знать Рима.

Изначально у Цереры не было своих святилищ. Римляне использовал для поклонения особые места или символы, связанные с культом богини. Чаще всего это были поля и колосья спелой пшеницы, что неизменно отождествлялись с Церерой.

В честь богини в Риме устраивались праздники Цереалий, что приходились на 11-12 апреля. В эти дни римляне устраивали весёлые представления, на полях бросали горсти орехов, которые должны были защитить растения от болезней и принести хороший урожай.

Местонахождение: Музей Прадо, Мадрид, Испания

Церера – необыкновенная римская богиня. В ней заметно немало черт её греческой “коллеги” Деметры, однако в Церере сохранились первоначальные верования людей, их понимание земли как матери и защитницы человечества. Богиня действительно была доброй покровительницей всех, кто каждый год своим тяжким трудом на полях и в садах заслуживал щедрую награду этой богини.

Источник

Бог плодородия: египетский, славянский, римский бог плодоролия

Вполне естественно, бог плодородия как культ пользовался значительным влиянием среди людей с древних времен. Именно от урожая зависело, каков будет уровень жизни у большинства народов. Исключение составляли воинствующие племена, которые кормились награбленным.

В статье раскроются основные символы плодородия, которые культивировались в Древнем Египте, Риме и у славян-язычников.

Боги плодородия в древних культурах

Бог плодородия чаще всего ассоциировался с землей, водой, илом. Древние люди возносили своему божеству дары, проводили молитвенные обряды. Все это должно было ублажить его для хорошего будущего урожая, от наличия которого зависела дальнейшая жизнь человека.

В некоторых культурах, например, Древнего Египта, бог мог существовать в своем земном воплощении. Люди представляли его в виде животного. С древних времен во многих цивилизациях было принято отмечать праздник плодородия, который проводили в преддверии сбора урожая. На нем люди благодарили высшие силы за предоставленный урожай.

Боги Древнего Египта

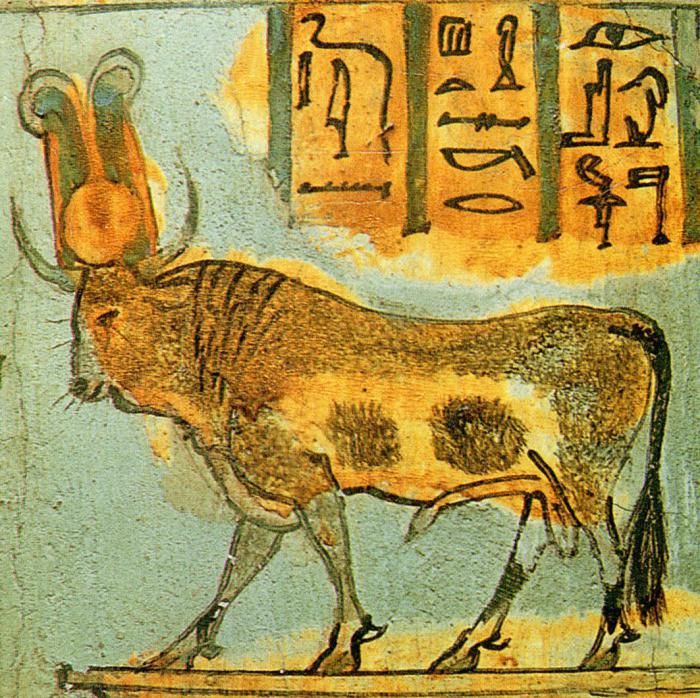

В египетской мифологии бог плодородия играл значительную роль. Он отвечал, помимо урожая, за скотоводство, караваны и мужскую силу. Называли его по-разному, но чаще упоминалось имя Мин. По легенде, он создал себя сам из хаоса.

Благодаря своей значимости он стоял практически на одном уровне с главными богами, Ра и Осирисом. В образе божества его изображали с огромным фаллосом, который означал мужскую потенцию и символизировал плодородие почвы. Это также делало его властителем всех земных женщин.

Египетский бог плодородия в позднее время стал символом целостности государства. Это было крайне важно в условиях войны. Фараоны часто использовали образ бога для воодушевления армии, придание ей однородности и целостности.

Земное воплощение египетского бога плодородия

Большинство египетских божеств могли существовать в образе животных. Египетский бог плодородия не был исключением. Мин проявлялся в виде большого и сильного быка. Это животное ассоциировалось у египтян с плодовитостью и плодородием. Даже фараон считал себя наследником Мина.

Бог плодородия в образе быка должен был обеспечивать людей урожаем дважды в год. Поэтому ему подносились огромные дары и посвящались молитвы. Жрецы умоляли Мина послать прекрасный урожай, который напрямую зависел от реки Нил и ее разливов.

Боги Древнего Рима

В отличие от Древнего Египта, римский бог плодородия представлен в женском образе. Это богиня, и называли ее Цецера, а изображали красивой женщиной с фруктами. Часто на рисунках она стояла вместе с покровительницей жатвы Анноной.

Поскольку римляне большинство божеств позаимствовали из греческой мифологии, то и у Цецеры есть аналог. Это известная многим Деметра. С именами этих богинь связан миф про мать и ее похищенную дочь. По легенде, у Цецеры была единственная дочь, прекрасная Прозерпина. Однажды Плутон, бог подземного царства, похитил ее у матери, чтобы сделать своей женой. Она стала жить под землей вдали от матери.

С тех пор, пока дочери нет, Цецера грустит, и природа увядает. Чтобы мир не был уничтожен окончательно, похитителю приказали возвращать Прозерпину к матери на часть года. В это время Цецера счастлива, и все вокруг расцветает. Так греки и римляне объясняли смену времен года, приход весны и осени.

Существовал в Древнем Риме бог плодородия и в мужском обличие. Его называли Либер. Он также был покровителем виноделия. Особенно его почитали земледельцы, которые посвящали ему праздник, проходивший в середине марта.

Образ Матери-Земли у славян

Бог плодородия у славян часто связан с образом Земли. Она считалась матерью всего живого, средоточием плодородия. При этом ее сила была бы бесполезной без воды, которой она наполняется с небес. Славяне просили святых наполнить Землю росой, чтобы она могла принести зерно. Она была кормилицей, а также символом материнства, женского начала.

В таком образе божество схоже с высшими силами других народов. Помимо славян, плодородие в облике Матери-Земли встречается у греков (Деметра), иранцев (Анахита), литовцев (Жемина) и других.

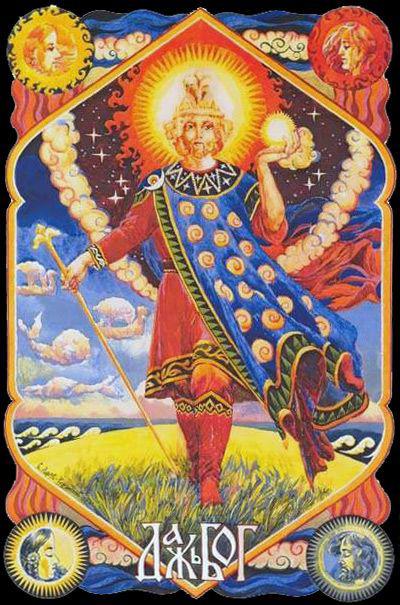

Дажьбог

Бог плодородия у славян существовал и в мужском обличье. Называли его Дажьбог, что означало «дающий». Он олицетворял собой силу светила, животворящее тепло, яркость. Люди ждали от него здоровья, исполнения желаний, различных благ.

Символами Дажьбога считались пылающие металлы, такие как золото и серебро. Днем этого божества считается 22 сентября, день осеннего равноденствия. В это время весь урожай был собран и проводились последние работы в садах и на полях. Люди собирались в день Дажьбога и Макоши на общее празднество, разжигали костер, водили хороводы, закатывали на гору горящее колесо (символ солнца) и угощались лучшей едой.

Само имя «Дажьбог» имеет один корень со словами «дать», «дождь», которые означали «раздавать» и «делиться». Бог посылал дождь и солнце, которые напитывали землю влагой и теплом. Его часто представляли в виде осеннего неба с дождевыми и грозовыми облаками, а иногда и градом.

Славянский бог плодородия имел свои символические знаки. Они означали солнце и имели вид солнцеворотов или солнечной розетки. Древние славяне носили такие знаки на одежде, украшали ими свои жилища, изображали на посуде.

Плодородие у славян зависело от Матери-Земли и Дажьбога. Урожай был возможен только при единстве мужского и женского начала. Земля дарила жизнь, а влага с небес питала ее для лучшего плодородия.

Источник

49. Боги плодородия и сельского хозяйства

Боги и природа. Римляне, которые с давних пор занимались земледелием и скотоводством, чтили огромное количество богов, связанных с этими занятиями и с природой вообще. Некоторых из них они впоследствии отождествили с греческими богами, некоторым соответствия так и не нашлось, но все они были одинаково почитаемы и любимы. Отношение к ним было более теплым, чем к великим богам, да это и понятно: ведь боги о которых пойдет речь окружали человека постоянно, были связаны с окружающей его природой, с землей на которой жил он сам и его предки, с шелестом листьев на плодовых деревьев, со всходами колосьев, с пестротой покрытых цветами лугов.

Сатурн. Одним из самых древних и самых любимых богов был Сатурн. Когда римляне познакомились с греческими богами, они решили, что Сатурн — это Кронос, который был лишен власти злым сыном, Зевсом-Юпитером, и бежал от него в Италию. Римлян не смущало, что это не соответствует греческим мифам о судьбе Кроноса; они верили, что в Италии Сатурн поселился на холме, названном по его имени Сатурновым (потом этот холм стал называться Капитолийским), и стал первым царем живших там народов. Это он научил людей вспахивать землю, выращивать фруктовые деревья и виноградную лозу, соблюдать законы. Впрочем, в те времена все это было не так уж нужно людям — ведь на земле царил Золотой век, круглый год цвела весна, молоком текли реки, с деревьев капал душистый мед, земля сама приносила плоды, а у людей не было неравенства.

Сатурналии. В память об этом счастливом времени в декабре, когда заканчивались сельские работы, устраивали праздник Сатурналии. В нем участвовали все жители Рима, начиная от самых знатных и до последнего раба. В эти дни, а длился праздник целую неделю, в Риме были закрыты все лавки и учреждения, родственники обменивались подарками, а на улицах на столах стояло угощение. Отдельные столы накрывали для богов, причем их изображения расставлялись вокруг стола, как будто и боги участвуют в пиршестве. В дни Сатурналий было много веселья и шуток, но самым необычным был их последний день, на который рабы и господа менялись местами. Рабы сидели за столами, а их господа прислуживали им, и это было в память древнего равенства.

Вообще Сатурн считался богом посевов, но благосклонно относился и к любой другой сельскохозяйственной работе. Его женой была богиня урожая Опс, и вместе с ней он приносил людям благосостояние, показателем которого сначала были хорошие урожаи. Но шло время. Богатство стало исчисляться в деньгах, однако по прежнему его покровителем был Сатурн, и в подвалах его храма хранилась казна римского государства, которую по месту хранения называли «казной Сатурна».

Теллус. Сатурн сеял семена, Теллус, богиня земли, принимала их в себя, «Мать-земля», «Кормилица». Теллус в первую очередь заботилась о хорошем урожае, о богатом приплоде скота, да и вообще покровительствовала зарождению всякой жизни. Ей служили двенадцать жрецов, которых называли Арвальские братья и которых можно было узнать по надетому на голову венку из колосьев, перевязанных белой лентой. Ежегодно в мае они приносили жертвы Теллус, обходили крестьянские поля с пением древних священных гимнов и призывали благословение богини на новый урожай.

Церера. Церера подобна греческой Деметре. Она вдыхала жизнь в те семена, которым Теллус давала в себе место. Вместе с Теллус Церера заботится об урожае, защищает молодые побеги от непогоды, отгоняет вредителей, уничтожает сорняки. В апреле в честь Цереры справлялся праздник Цереалии, во время которого богиню чтили играми и жертвоприношениями. В жертву ей приносили не быков, животных, очень полезных в хозяйстве, а «праздных», не участвующих в сельских работах, свиней.

Либер и Либера. К Церере были близки Либер и Либера, вместе с ней образовывавшие «плебейскую триаду», противоположную аристократической капитолийской. Либер — это древний италийский бог-покровитель виноградников, виноделия и вина, а Либера — его женский двойник. Как бог винограда Либер отождествлялся с греческим Дионисом. Его праздник отмечался 17 марта и назывался Либералии. В этот день было много шуток, чаще всего не совсем пристойных, рекой лилось вино, устраивались разные веселые соревнования, качались на качелях. Популярной пищей в этот день были медовые пироги — либы, которые казались невероятно вкусными римлянам, не избалованным сладостями.

И еще одно важное событие происходило в этот день: в каждой семье мальчики, достигшие совершеннолетия надевали взрослую одежду. До этого дня они ходили в тогах с широкой красной полосой, а теперь надевали белую тогу без всяких украшений. Только если они, успешно занимаясь государственными делами, в конце концов делались сенаторами — только тогда они вновь надевали тогу с красной полосой; если же этого не случалось, они до конца жизни ходили в белой тоге. Такая тога была признаком свободного человека и называлась «тога либера» — «свободная тога». Слово «либер» (свободный) и имя бога были созвучны, потому и надевали взрослую тогу в праздник этого бога.

Вакханалии. Либера называли еще Бахусом или Вакхом. Под этим именем он был богом тайных сект, члены которых назывались вакхантами, а их празднества — вакханалиями. Что происходило во время вакханалий неизвестно, но по Риму шли слухи (скорее всего, имевшие под собой реальную основу) о том, что во время этих праздников происходит всяческое распутство, и даже преступления. В конце концов, вакханалии были запрещены, а их участники понесли суровые наказания, а некоторые из них даже были казнены.

Флора. Имя этой богини происходит от латинского «флос» — «цветок», и уже само имя указывает на характер этой богини. Юная и прекрасная, она была богиней цветущей природы, полей, лугов, весны, когда распускаются цветы и самих этих цветов, матерью которых ее иногда называли. Флоре был посвящен один из самых красивых римских праздников — флоралии (28 апреля — 3 мая). Он был красив уже тем, что, в отличие, например, от праздников Цереры, во время которых облачались в белые одеяния, здесь царила пестрота одежд, так что эта пестрая толпа была подобна цветочным лужайкам. Все дома в эти дни украшались цветами, люди украшали себя венками, веселое застолье сопровождалось песнями и танцами, вольными шутками и громким смехом. Считалось, что все эти проявления веселья приятны Флоре, чей завет людям солстоял в том, что в цветущие годы нужно наслаждаться всеми радостями жизни.

Вертумн и Помона. С сельскими радостями были связаны еще два очень симпатичных божества — Вертумн и Помона. Вертумн был богом всяческих перемен. Благодаря ему у людей хорошее настроение сменяется плохим и наоборот, а в природе сменяют друг друга день и ночь, зима и лето. Он преданно любил красавицу богиню Помону, богиню созревающих в садах плодов, но Помона не отвечала ему взаимностью. Она была слишком увлечена своими плодами и совершенно не знала, что такое любовь и не интересовалась ею. Вертумн всячески старался привлечь внимание Помоны; он принимал разные обличия, являлся то жнецом, то садовником, то солдатом — но дева не обращала на него внимания. Наконец он явился к ней в виде старухи и сказал: «Разве будет плодоносить дерево без привитой к нему лозы? Разве лоза, не будучи связана с деревом, не лежала бы на земле? Почему же ты не следуешь примеру этих деревьев? Зачем отвергаешь Вертумна? Я поручусь за него — ты будешь его первой и последней любовью, тебе он посвятит все свои годы! Сжалься же над пылающим любовью к тебе!»

Сказав так, Вертумн неожиданно вернул себе свой истинный облик. Но Помона на этот раз не испугалась. Она пленилась красотой юного бога и согласилась стать его женой. С тех пор они были неразлучны и вместе заботились о римских стадах, а римляне в пору созревания плодов, 13 августа, устраивали для них праздник.

Фавн и Фавна. Свои боги были не только у земледельцев, но и у пастухов. Главными их покровителями были Фавн и его жена Фавна, Добрая богиня. Эти боги охраняли стада, защищая их от кровожадных волков, они вдвоем заботились об увеличении приплода в стаде и о здоровье скота.

Еще Фавн мог предсказывать будущее. Он делал это либо с помощью шороха листьев на деревьях, либо при помощи вещих снов. Представляли Фавна сначала в виде козлоногого существа с рожками, а позже в виде прекрасного юноши. Хотя Фавн заботился о стадах, любимым местом его обитания был лес, и там он мог вытворять с людьми такие же шутки, как наш леший, пугая путника или заставляя его блуждать. Но в общем это был добрый и благосклонный к людям бог.

Луперкалии. Фавну был посвящен праздник луперкалий, который справлялся в середине февраля. Сначала он был посвящен волчьему богу Луперку, но затем его оттеснил на задний план Фавн. В одном из склонов Палатинского холма в Риме зиял грот, который назывался Луперкаль. Именно здесь, как говорила легенда, волчица кормила близнецов Ромула и Рема, которые, выросши, учредили праздник луперкалий.

Праздник начинался с того, что жрецы-луперки приносили в жертву коз и собак, а затем, нарезав из козьей шкуры ремней, начинали бег вокруг Палатинского холма. Они бежали почти обнаженные, в одних набедренных повязках, и ремнями стегали каждого встречного. Желающих получить этот удар было очень много — считалось, что таким образом человеку отпускаются все прегрешения прошедшего года, и он очищается от них. Однако особенно стремились подставиться под удары женщины — ведь удары ремней луперков помогали забеременеть тем, кто этого желал, а если женщина уже ждала ребенка, то, как считали, после такого удара ее роды будут легкими и безболезненными.

► Читайте также другие темы главы VII «Древние римляне, их боги и служители богов» раздела «Боги и герои Древнего Рима»:

► Перейти к оглавлению книги Мифы народов Европы и Америки

Источник