Боги плодородия в религии славян

Наши предки, древние восточные славяне, были язычниками, и это неоспоримый факт. Вот только источников об этой вере и о том, как она проявлялась в быту славян, сохранилось очень мало, ведь после крещения Киевской Руси вся подобная документация тут же уничтожалась. Однако то, что все-таки дошло до наших дней, позволяет нам спустя тысячи лет получше узнать и понять своих предков, которые хранили вместе со своей верой множество знаний и мудростей.

Восточные славяне были земледельцами, и поэтому самыми почитаемыми богами у них были те, кто каким-то образом мог повлиять на качество и количество урожая, а также на сам устоявшийся быт людей. Первые боги, которым поклонялись и молились славяне после перехода из охоты и рыбалки к земледелию, стали солнечные (солярные) боги. Большинство из этих образом было позаимствовано у соседних кочевых племен, поэтому их имена имеют скифские корни.

Боги плодородия

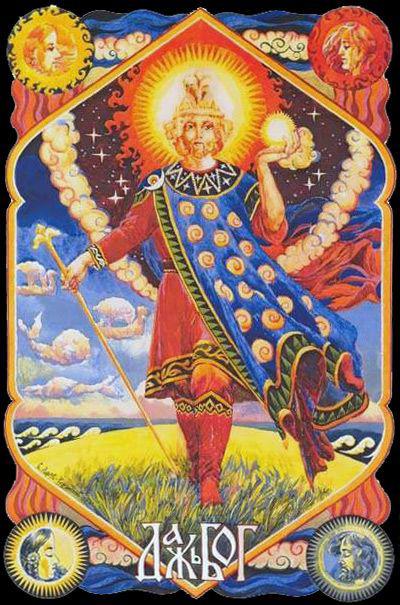

Много столетий назад одним из самых почитаемых был Дажьбог (Даждьбог). Даждьбог являлся богом солнечного света, был покровителем плодородия, тепла и счастья. Он имел славу щедрого бога, а его символом является солнечный диск. Обитает Дажьбог в огромном солнечном дворце, который находится на земле вечного света. Он, как правило, сидит на своем троне из золота и пурпура, и никакой холод, тень или несчастье ему не страшно. Дажьбог – это довольно приятный, дружелюбный и веселый бог, который всегда готов к сражению за добро.

Интересный факт:Дажьбог (Дажьбог) является покровителем двенадцати знаков зодиака, его изображают как молодого, сильного и волевого человеческого князя, у которого была серебряная борода и золотые усы. Состоит в браке с Месяцем. Раньше поговаривали, что землетрясение – это признак его плохого настроения.

Язычество у восточных славян состояло из довольно сложной схемы всех божеств, их силы и задач. Очень часто из-за этой ошибки Дажьбога считают покровителем Солнца, хотя на самом деле он бог самого солнечного света. Богом солнца является бог Хорс. Современному человеку тяжело понять, как свет может существовать без солнца, но наши предки считали, что «Солнце лишь воплощение света».

Имя бога Хорса – покровителя небесного светила, Солнца, означает «круг». В отличие от большинства богов высшего ранга, у Хорса нет человеческого обличия и он представлялся древним славянам лишь как огромный солнечный диск в небе. С культом бога Хорса связан обряд движения группы людей по кругу (хоровод), а также обычай печь блины на Масленицу, так как они символизируют солнце и приход весны.

Следующий по своей важности бог был Семрагл, спутник Хорса. Семаргл – это крылатый пес, охранитель посевов, покровитель корней, ростков и семян. Его символ – Мировое древо.

Интересный факт: образ бога Семаргла в виде собаки вполне объясним с логической точки зрения. Дело в том, что раньше (да и сейчас) реальные псы всегда охраняли посевы от диких косуль и коз.

Богини плодородия

Среди богинь были широко почитаемы Лада Богородица и Леля. По одной из версий они были сестрами, а по другой матерью и дочерью. Лада – богиня брака, изобилия и созревания урожая. В древности её культ был распространен практически во всех славянских племенах, и даже у балтов, а у поляков он просуществовал вплоть до XV века. Как правило, ей в жертву приносили большого белого петуха, так как белый цвет означал «благо».

Что касается богини Лели – она была покровительницей незамужних девушек, богиней весны и первой зелени. Лелю больше всех прославляли молодые девушки, у которых даже был свой обряд почитания покровительницы. В праздник Лельник они выбирали среди незамужних барышень самую красивую, вымывали её и надевали на её голову венок из живых цветов, а после садили на дерновую скамью (символ молодой весны), и водили вокруг неё хороводы с песнями. После хоровода девушка дарила заранее приготовленные для всех подарочки.

Источник

Славянский бог плодородия

Богом плодородия, связанным с Навью (нижним миром), был Велес (Волос, Влас). Имя Велеса восходит к древнейшему корню «вел» со значением «мертвый». Но поскольку с миром мертвых связывались представления о магической силе, обладатель которой подчиняет себе людей, то этот же корень означает могущество и встречается в словах «власть», «велеть», «владеть», «великий». Нисхождение в иной мир приносит герою всеведение, особую мудрость, нередко связанную с поэтическими особенностями, поэтому Велес — одновременно бог мудрости и поэзии (вещий певец Боян в «Слове о полку Игореве» назван «внуком Велеса»).

Велес — сын небесной Коровы и первобога Рода, один из самых древних индоарийских богов, сначала как покровитель охотников, затем скотоводства и богатства; он приходил в мир под разными именами — Рудра и Шива (в разных временных рамках!), Тот, Гермес, Меркурий, Луг, Велунд, и наконец Один-Вили-Ве и Локи. Это имена одного Архетипа из разных культур и разных времен (все они, в том числе, боги мудрости и магического знания).

Велес есть воля, связующая самые противоречивые тенденции — к созиданию и к разрушению. Он бог волшебства, мудрости и искусства, покровитель ремесел и повелитель мертвых. Велес — бог Ведающий и Ведущий (Великий Водчий) для всех, кто следует путями магии. «Скотий бог» Велес так же следит за соблюдением договора (а любой договор так или иначе предполагает доверие). Это он благословляет путешественника и помогает ему в дороге.

Именно Велес открывает тайны ремесла и медицины. Мудрость и волшебные ремесла, действительно, всегда идут рука об руку. Любимец Велеса — совершенный человек. Он может быть талантливым ученым, гениальным поэтом и певцом, непревзойденным мастером по части приготовления кушаний, лучшим из садовников или лесничим, удачливым крестьянином, наконец, дельцом.

Славяне почитали Велеса как бога богатства. В древности часто расплачивались домашними животными, слово «скот» имело значение «деньги», «имущество» и так же было показателем богатства; слово «скотолюбие» означало корыстолюбие; «скотник» — финансовый чиновник, стоящий между посадником и старостой; «скотница» — казна. В Древней Руси Велес был и покровителем купцов, которые в своих договорах часто клялись его именем.

Хозяин иного мира — божество прародитель — в древнейшей мифологии имеет облик животного, и образ Велеса восходит к образу Медведя как могущественного божества. С Велесом связано созвездие Плеяд (Волосынь). Волос — древнее хтоническое (имеющее вид зверя) божество, которое сохранило имя, происходящее от «волосы», «шерсть», «шерстистый»; бог сохраняет черты зверя, представляется мохнатым (в южнославянских языках название шерсти — «вълна» — восходит к тому же корню; другая форма имени бога — Волос). В таком понимании Волос не является только лишь «скотим богом», а богом-скотом, богом в виде дикого животного.

Соединение этих представлений о боге дает ключ к пониманию слова «волхв» — это языческий жрец, облаченный в звериную шкуру мехом наружу, он общается с иным миром, наделен великой мудростью и поэтическим даром, он — могущественный маг, возможно, пророк (как известно, с вопросами о будущем люди нередко обращались к умершим).

Культ Велеса — великого подземного бога, покровителя богатства, владыки мудрости, колдовства, поэзии, искусств, музыки, повелителя мертвых — был очень широко распространен на Руси. Об этом, в частности, говорит обилие деревень и сел с названиями Велесово, Волосово, Волотово. В народном фольклоре Велес часто употребляется в значении «пастух», Велес — «водчий бог». Он же — страж Нави, переносящий души умерших в Навь (небытие); владелец Перехода и Водчий из мира в мир.

В славянской языческой мифологии Велес так же предстает в обличье Змея, божественного противника Перуна. Велес-Змей, как ипостась более обширного архетипа — космогонического Чернобога («Черта»), воплощает в себе силы первобытного Хаоса, буйной, неупорядоченной, необжитой природы, зачастую враждебной человеку. Велес-Чернобог («Черт»), обладая столь мощной разрушающей силой, но являясь так же богом мудрости, умеет держать собственные силы Хаоса в повиновении и направлять их в нужное русло.

Противником Велеса, как «Черного бога», является «Белый бог» — Световит (Свентовит).Противопоставление Велес-Перун выводится не только из славянской мифологии, но и из индоевропейских параллелей. Например, Вала и Велес этимологически тождественны, а параллель Перун-Индра наблюдается так же наглядно.

Язычники-славяне чтили обоих божественных противников — и Перуна, и Велеса. Только святилища Перуна устраивались по высоким местам, а святилища Велеса — в низинах. После принятия христианства у Велеса появился двойник – святой Власий Севастийский.

Классический славянский треглав: Сварог-Перун-Велес. Это также можно условно представить и как триаду: Правь («Сущее», «Изначальное») — Явь («Свет») — Навь («Тьма»)

Источник

Бог плодородия: египетский, славянский, римский бог плодоролия

Вполне естественно, бог плодородия как культ пользовался значительным влиянием среди людей с древних времен. Именно от урожая зависело, каков будет уровень жизни у большинства народов. Исключение составляли воинствующие племена, которые кормились награбленным.

В статье раскроются основные символы плодородия, которые культивировались в Древнем Египте, Риме и у славян-язычников.

Боги плодородия в древних культурах

Бог плодородия чаще всего ассоциировался с землей, водой, илом. Древние люди возносили своему божеству дары, проводили молитвенные обряды. Все это должно было ублажить его для хорошего будущего урожая, от наличия которого зависела дальнейшая жизнь человека.

В некоторых культурах, например, Древнего Египта, бог мог существовать в своем земном воплощении. Люди представляли его в виде животного. С древних времен во многих цивилизациях было принято отмечать праздник плодородия, который проводили в преддверии сбора урожая. На нем люди благодарили высшие силы за предоставленный урожай.

Боги Древнего Египта

В египетской мифологии бог плодородия играл значительную роль. Он отвечал, помимо урожая, за скотоводство, караваны и мужскую силу. Называли его по-разному, но чаще упоминалось имя Мин. По легенде, он создал себя сам из хаоса.

Благодаря своей значимости он стоял практически на одном уровне с главными богами, Ра и Осирисом. В образе божества его изображали с огромным фаллосом, который означал мужскую потенцию и символизировал плодородие почвы. Это также делало его властителем всех земных женщин.

Египетский бог плодородия в позднее время стал символом целостности государства. Это было крайне важно в условиях войны. Фараоны часто использовали образ бога для воодушевления армии, придание ей однородности и целостности.

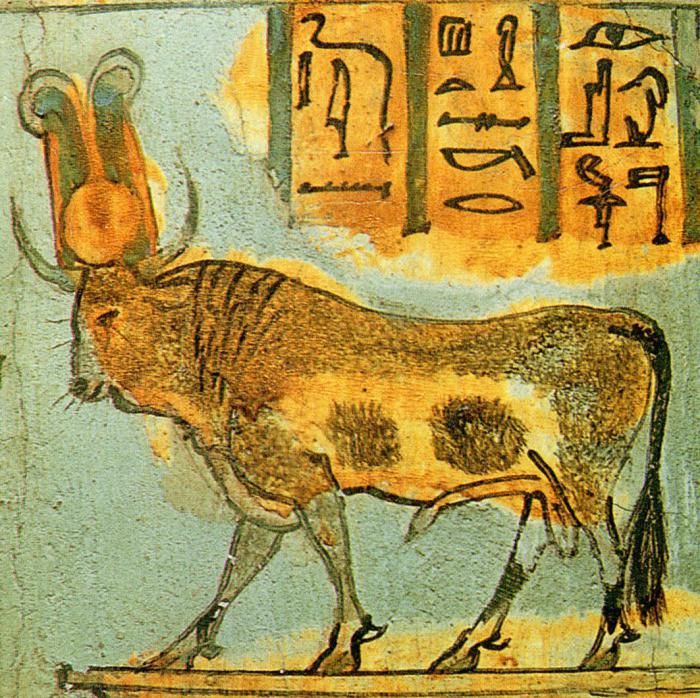

Земное воплощение египетского бога плодородия

Большинство египетских божеств могли существовать в образе животных. Египетский бог плодородия не был исключением. Мин проявлялся в виде большого и сильного быка. Это животное ассоциировалось у египтян с плодовитостью и плодородием. Даже фараон считал себя наследником Мина.

Бог плодородия в образе быка должен был обеспечивать людей урожаем дважды в год. Поэтому ему подносились огромные дары и посвящались молитвы. Жрецы умоляли Мина послать прекрасный урожай, который напрямую зависел от реки Нил и ее разливов.

Боги Древнего Рима

В отличие от Древнего Египта, римский бог плодородия представлен в женском образе. Это богиня, и называли ее Цецера, а изображали красивой женщиной с фруктами. Часто на рисунках она стояла вместе с покровительницей жатвы Анноной.

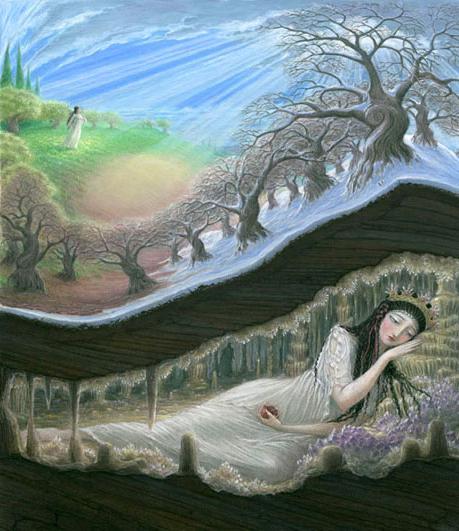

Поскольку римляне большинство божеств позаимствовали из греческой мифологии, то и у Цецеры есть аналог. Это известная многим Деметра. С именами этих богинь связан миф про мать и ее похищенную дочь. По легенде, у Цецеры была единственная дочь, прекрасная Прозерпина. Однажды Плутон, бог подземного царства, похитил ее у матери, чтобы сделать своей женой. Она стала жить под землей вдали от матери.

С тех пор, пока дочери нет, Цецера грустит, и природа увядает. Чтобы мир не был уничтожен окончательно, похитителю приказали возвращать Прозерпину к матери на часть года. В это время Цецера счастлива, и все вокруг расцветает. Так греки и римляне объясняли смену времен года, приход весны и осени.

Существовал в Древнем Риме бог плодородия и в мужском обличие. Его называли Либер. Он также был покровителем виноделия. Особенно его почитали земледельцы, которые посвящали ему праздник, проходивший в середине марта.

Образ Матери-Земли у славян

Бог плодородия у славян часто связан с образом Земли. Она считалась матерью всего живого, средоточием плодородия. При этом ее сила была бы бесполезной без воды, которой она наполняется с небес. Славяне просили святых наполнить Землю росой, чтобы она могла принести зерно. Она была кормилицей, а также символом материнства, женского начала.

В таком образе божество схоже с высшими силами других народов. Помимо славян, плодородие в облике Матери-Земли встречается у греков (Деметра), иранцев (Анахита), литовцев (Жемина) и других.

Дажьбог

Бог плодородия у славян существовал и в мужском обличье. Называли его Дажьбог, что означало «дающий». Он олицетворял собой силу светила, животворящее тепло, яркость. Люди ждали от него здоровья, исполнения желаний, различных благ.

Символами Дажьбога считались пылающие металлы, такие как золото и серебро. Днем этого божества считается 22 сентября, день осеннего равноденствия. В это время весь урожай был собран и проводились последние работы в садах и на полях. Люди собирались в день Дажьбога и Макоши на общее празднество, разжигали костер, водили хороводы, закатывали на гору горящее колесо (символ солнца) и угощались лучшей едой.

Само имя «Дажьбог» имеет один корень со словами «дать», «дождь», которые означали «раздавать» и «делиться». Бог посылал дождь и солнце, которые напитывали землю влагой и теплом. Его часто представляли в виде осеннего неба с дождевыми и грозовыми облаками, а иногда и градом.

Славянский бог плодородия имел свои символические знаки. Они означали солнце и имели вид солнцеворотов или солнечной розетки. Древние славяне носили такие знаки на одежде, украшали ими свои жилища, изображали на посуде.

Плодородие у славян зависело от Матери-Земли и Дажьбога. Урожай был возможен только при единстве мужского и женского начала. Земля дарила жизнь, а влага с небес питала ее для лучшего плодородия.

Источник