Богиня плодородия в мировых мифологиях

Трудно представить себе культуру, в мифологии которой не уделялось особое внимание такому божеству, как богиня плодородия. Ее повсюду отождествляли с планетой Венерой, а ее днём считалась пятница. Ряд исследователей полагает, что этот культ восходит ещё к Палеолиту и отождествляется с образом «женщина-мать».

Богиня плодородия и земледелия

С развитием земледелия культ богини плодородия стал только укрепляться, как и матриархальный устав в человеческих общинах. Со временем эта эпоха минула, однако образ божества в культурах оставался стойким. Между разными ипостасями богини плодородия обнаруживается явная связь, в том числе и в мифах. Так, материнские божества не только дают всему жизнь, но и отбирают, из-за чего имеют хтонический характер.

Богиня плодородия у римлян

В древнеримском пантеоне божеств особое место издавна занимала богиня плодородия Церера. О трепетном отношении к ней плебеев имеется немало сведений. Из крестьянского сословия выбирали жреца, воздающего ей почести. Существовало и ежегодное празднество, названное в честь богини, которое проводилось в апреле – цереалии. Известно, что на протяжении восьми апрельских дней плебеи устраивали трапезы и угощали друг друга, чтобы римская богиня плодородия была довольна.

Церера, согласно древним мифам, приносит весну на землю. Связывают это с легендой о похищении Прозерпины, которая является аналогом древнегреческих сказаний о Деметре и Персефоне. Разыскивая дочь, богиня была вынуждена спуститься в подземное царство, из-за чего окружающий мир стал увядать. С тех пор она проводит с Прозерпиной в Плутоновом царстве полгода. Так, уходя, она забирает с собой всё тепло, а возвращаясь – приносит его обратно.

Богиня плодородия у славян

Как бы много не было дохристианских славянских народов и как бы не были они разобщены, их всегда объединяла богиня плодородия Макошь. Согласно некоторым гипотезам, она является образом Матери Сырой Земли, которая не только дарила жизнь всему сущему, но и определяла судьбу своих творений. Помогали ей в этом два других божества – Доля и Недоля. Вместе эти божества посредством своей пряжи предопределяли бытие каждого человека, как древнеримские Парки или древнегреческие Мойры.

Остаётся примечательным тот факт, что данная богиня плодородия ценилась и князем Владимиром – крестителем Руси, который приказал уничтожить все идолы. Это свидетельство о явной исключительности Макошь в мировоззрении древних славян. Помимо прочего, она почиталась, как покровительница материнства, любого народного хозяйства и земли.

Богиня плодородия у греков

В Элладе, как и в других уголках мира, была своя «Великая мать», мифы о которой отобразились в представлении о мире римлян. Богиня плодородия и земледелия в Древней Греции – Деметра была одной из самых почитаемых небожительниц Олимпа. Об этом свидетельствует множество эпитетов, которыми обзавелось её имя:

Однако более подходящий эпитет, который имела богиня плодородия Деметра, – «Сито», что в переводе с древнегреческого означает «Хлебодарная». Он удачно подчеркивает её покровительство над земледелием, ведь, согласно мифу о похищении Персефоны, она научила вспахивать землю Триптолема – сына элевсинского царя, в благодарность за оказанное ей гостеприимство. Он навсегда остался любимцем богини, став изобретателем плуга и распространителем оседлой культуры.

Богиня плодородия у египтян

Едва ли у берегов Нила когда-либо была более почитаемая богиня, нежели Исида. Её культ был настолько распространенным, что она стала поглощать черты и свойства других божеств. Так, богиня плодородия в Египте еще была примером женственности, материнства и верности. В связи с тем, что Изида была матерью Гора, бога царственности, она считалась покровительницей и прародительницей фараонов.

Самым распространенным повествованием о благородстве Исиды является миф о ней и её муже Осирисе – хтоническом боге, научившем людей земледелию. Согласно этому преданию, царь загробного мира был убит Сетом. Когда Исида узнала о кончине своего мужа, она отправилась на поиски его разрубленного тела вместе с Анубисом. Найдя останки Осириса, они создали первую мумию. При помощи древней магии богиней плодородия был воскрешен муж. С тех пор Исиду изображают с прекрасными крыльями, символизирующими защиту.

Финикийская богиня плодородия

В древней «стране пурпура» особое значение для людей имела Астарта. Финикийцы повсеместно прославляли свою богиню, из-за чего греки и вовсе полагали, что ей посвящен весь народ. Однако они, как и римляне, некоторое время считали её богиней любви, отождествляя с Венерой или Афродитой. Это связывают с тем, что богиня плодородия в Финикии на протяжении веков поглощала новые функции и титулы. Она почиталась в качестве богини луны, государственной власти, семьи и даже войны, а её культ распространялся по всему Средиземноморскому побережью.

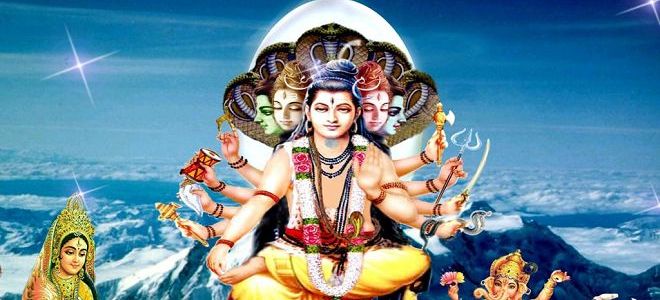

Индийская богиня плодородия

Сарасвати – богиня индуистского пантеона, которая почитается как покровительница домашнего очага, благополучия и плодородия. Её считают речной богиней, потому как её имя означает «та, которая течет». Атрибутами богини являются:

- скромное белое одеяние;

- белые чётки;

- веды;

- вана – музыкальный индийский инструмент;

- чаша со священной водой;

- белый лебедь.

Еще она может именоваться людьми как «Махадеви» – «Великая матерь». Богиня плодородия в Индии трепетно почитается и в нашу эпоху. Сарасвати является женой Брахмы – одного из богов Тримурти, создавшего Вселенную, из-за чего занимает особое место в пантеоне. Еще Махадеви покровительствует учению, мудрости, красноречию и искусству.

Африканская богиня плодородия

На обширных просторах Африки был распространен тотемизм и религиозный фетишизм, но отдельные племена и группы племен могли иметь сформированные пантеоны богов. Так, ашанти, живущие на территории современной Ганы, веками почитали Асаое Афуа, жену верховного бога Ньяме. Однако существует примечательный факт – с течением времени представления о ней со временем изменились таким образом, что её культ породил два противоположных божества: Асаое Афуа – богиня земли и плодородия, и Асаое Йа, символизирующая бесплодие и смерть.

Богиня плодородия майя

Иш-Чель, или «госпожа радуга» почиталась женщинами. Богиня плодородия и материнства майя изображалась изначально в виде женщины с кроликом, сидящим на коленях, однако позже её образ изменился – художники стали представлять её в виде старухи с глазами и клыками ягуара, змеями в волосах. Согласно преданиям, змеиная богиня была любовницей Кинич-Ахау, бога Солнца, и женой Ицамны. Еще Иш-Чель известна как покровительница колдовства, луны и женского творчества. Известно, что майя её называли Иш-Канлеом.

Богиня плодородия в Японии

В Стране восходящего солнца одной из более почитаемых богинь и доныне является Инари. Ей посвящено более трети всех синтоистских храмов, почитается она и в буддизме. Изначально её могли изображать в виде прекрасной девушки, бородатого старика или андрогена в зависимости от географического района, но с течением времени, благодаря её ассоциативности с урожаем и благополучием, она стала почитаться как богиня женского плодородия. Инари покровительствует воинам, актёрам, промышленникам и проституткам.

Аккадская богиня плодородия

В мифологии аккадцев центральным женским божеством была Иштар. Помимо плодородия, она олицетворяла плотскую любовь и войну, а еще являлась покровительницей проституток, гомосексуалов и гетер. Богиня плодородия в аккадских мифах имела огромное значение, однако до нашего времени дошло в целостности и сохранности не так много повествований о ней, как хотелось бы.

Центральным мифом, связанным с Иштар, в Аккаде считалась легенда о ней и Гильгамеше. Согласно повествованию, богиня земного плодородия предложила ему свою любовь, но получила отказ, так как губила всех своих любовников. Иштар, рассерженная неудачей, послала на город Гильгамеша, Урук, великое чудище – небесного быка. Вторым по значимости среди аккадцев был миф о её нисхождении, однако исследователи утверждают о его шумерском происхождении.

Шумерская богиня плодородия

Инанна – одно из самых почитаемых божеств среди шумеров. Ей соответствует аккадская Иштар и финикийская Астарта. Её характер, согласно источникам, вполне был похож на человеческий. Инанна отличалась хитростью, непостоянством и отсутствием великодушия. Её культ со временем смог вытеснить культ Ану в Уруке. Богиня плодородия у шумеров олицетворяла еще и любовь, правосудие, победу над врагом.

Основным мифом о ней была легенда о нисхождении в подземное царство, которая местами может напоминать повествование о Прозерпине и Персефоне. По неизвестным причинам Иштар была вынуждена отправиться, по пути расставаясь со своими атрибутами. Добравшись к Эрешкигаль, хтоническая царица её убила. Однако демоны уговорили её воскресить Иштар, но, чтобы богиня плодородия смогла освободиться, кто-то должен был занять её место. Так, с тех пор каждые полгода Думузи проводит в подземном царстве. Когда он возвращается к своей жене, Иштар, наступает весна.

Ознакомившись с богинями плодородия самых разных культур, невозможно не заметить ряд закономерностей и общих черт. Одни люди считают, что это является доказательством их существования, другие – объясняют общим происхождением людей и миграциями. Кому верить – личное дело каждого, но культ богоматери навсегда отобразился в человеческой цивилизации.

Источник

Деметра

| Деметра (др.-греч. Δημήτηρ ) | |

|---|---|

_01.jpg) Деметра Богиня плодородия и земледелия | |

| Мифология: | древнегреческая |

| В иных культурах: | Церера, Кибела, Мать Сыра-Земля |

| Отец: | Кронос |

| Мать: | Рея |

| Супруг: | Иасион (по некоторым мифам) |

| Дети: | Персефона, Плутос, Арейон, Деспина |

| Иллюстрации на Викискладе ? | |

Деме́тра (др.-греч. Δημήτηρ , также Δηώ ) — в древнегреческой мифологии [1] богиня плодородия и земледелия. Одно из наиболее почитаемых божеств олимпийского пантеона. Её имя означает «Мать-Земля» (гр. da/ga, «земля»: Demeter — буквально «земля-мать»); по спорной гипотезе, оно упоминается в микенских текстах как da-ma-te [2] .

Культ богини-матери — покровительницы земледельцев, охраняющей все живое на земле, уходит корнями ещё в доиндоевропейскую эпоху. У индоевропейских народов её называли Матерью-Землей (гр. Demeter, слав. Мать-Сыра Земля, инд. Prthivi-Matar). Она — «Великая мать», порождающая все живое и принимающая в себя умерших, воплощение первобытной творческой энергии. В подобной ипостаси (по одной из гипотез) почиталась и Деметра: она считалась покровительницей чародеев, в чём она отождествлялась с великой богиней Гекатой, являвшейся помощницей в колдовстве и единственной помощницей от него. Также её называли Эринией («Мстительницей»), Термасией («Жаркой»), Хтонией («Земной», «Подземной»); её дочь — Персефона — была царицей подземного царства мертвых. Одновременно Деметра — «благая богиня», хранительница жизни, научившая человечество земледелию. Помощница в крестьянских трудах, наполняет амбары земледельца запасами.

Деметра — вторая дочь Кроноса и Реи и мать Персефоны, жены Аида [3] . Сестра и супруга Зевса, сестра Геры, Гестии, Аида и Посейдона. Согласно легенде, была сожрана своим отцом Кроносом, а затем извлечена из его утробы.

По одной из версий, Деметра какое-то время была замужем за критским богом земледелия Иасионом. От их союза, заключенного на трижды вспаханном поле, родился Плутос [4] и Филомел. По Диодору была матерью Эвбулея.

У орфиков она отождествляется с Реей как матерью Зевса, от которой он родил Персефону [5] . Зевс соблазнил её в образе змеи [6] . Согласно фригийскому мифу, Зевс в образе быка соблазнил свою мать Деметру, которая получила имя Бримо [7] . Посейдон соблазнил её в образе коня [8] (см. ниже).

Получила от Аида как брачный дар Сицилию [9] (её могут также называть родившейся на Сицилии [10] ).

Учредила в честь Геракла Малые мистерии для его очищения от убийства кентавров [11] .

В римской мифологии аналогом Деметры была Церера, богиня плодородной нивы. В поздней античности культ Деметры смешивается с культом Кибелы и Исиды. Иногда Деметру видели в созвездии Девы [12] .

Содержание

Похищение Персефоны

Наиболее известен миф о том, как Аид похитил Персефону, и Деметра блуждала по всей земле в её поисках. Через девять дней, поняв, что её поиски тщетны, Деметра обратилась за помощью к Гелиосу. Тот назвал ей имя похитителя, и Деметра поняла, что Зевс сам уступил брату свою дочь, она бессильна что-либо изменить. Изменив внешность, богиня отправилась скитаться по свету.

Её впервые убедил испить Геспер-Атлант, она трижды пересекала любую реку [13] . Она посетила Иду [14] . Во время блужданий громко звала дочь со скалы Анаклетра в Мегарах [15] .

В Элевсине Деметра опустилась на камень (позже его назвали камнем скорби) у родника (колодца) Анфион. Здесь её в слезах увидели дочери элевсинского царя Келея [16] . Богиня не открыла девушкам свою тайну, сказала, что она родом с Крита и была ограблена, попросила для себя работу и кров. Царевны отвели её в дом отца.

Входя в мегарон, богиня задела головой притолоку двери, от чего по дому распространилось сияние. Царица Метанира, заметившая это, поняла, что перед ней не простая смертная. Она поклонилась богине и предложила занять свое кресло. Деметра отказалась и, устроившись на простом деревянном сиденье у стола, предалась печали. Она отказывалась от вина и еды, никого вокруг не замечала. Лишь острая шутка служанки Ямбы заставила её улыбнуться [17] .

Царица доверила чужестранке уход за своим сыном Демофонтом (по Гигину — Триптолемом). В течение нескольких ночей младенец повзрослел на год. Деметра, желая сделать ребенка бессмертным, заворачивала его в пеленки и клала в пылающую печь. Метанира однажды увидела это, подняла крик, велела отдать ребенка. По одной из версий ребенок погиб. Тогда Деметра предстала перед жителями дома в своем божественном обличие и повелела построить ей храм в Элевсине, а у родника (колодца) Анфион за городской стеной — алтарь, взамен пообещав научить их секретам земледелия.

В период скитаний Деметры на земле прекратили всходить урожаи. Люди умирали от голода и не приносили жертв богам. Зевс начал посылать за Деметрой богов и богинь, чтобы уговорить вернуться на Олимп. Но она, сидя в чёрном одеянии в элевсинском храме, не замечала их. Тогда Зевс велел Аиду вернуть Персефону. Аид не посмел ослушаться брата, но дал ей зерна священного граната [18] , чтобы в определенное время года она возвращалась к мужу [19] .

Увидев Персефону, Деметра вышла из оцепенения, скинула траурное одеяние и украсила свою голову венком из васильков.

В благодарность за гостеприимство Деметра научила элевсинцев земледелию. Она дала Триптолему семена пшеницы, и он первый вспахал и засеял поле. Затем, по повелению Деметры Триптолем облетел все страны мира на запряжённой крылатыми змеями колеснице и всюду научил людей земледелию.

Эпитеты Деметры

- Анфея — имя богинь [20] — эпитет Деметры как матери Евбулея[21] .

- Ахея (Ахена) — «Скорбящая» — эпитет Деметры [22] .

- Геркинна — эпитет Деметры [23] .

- Гермиона — имя Деметры и Персефоны в Сиракузах[24] .

- Део («Део конеродная») — имя Деметры [25] в пророчестве Пифииаркадянам[26] .

- Деоида — Деметра либо её дочь, соблазненная Зевсом в облике змеи [27] .

- Европа («Широкоглядящая») — эпитет Деметры [28] , святилище в Лебадии. Была кормилицей Трофония[29] .

- Иул — демон снопа, почитавшийся в гимнах. Была Деметра Иуло [30] .

- Каллигения — эпитет Деметры [31] .

- Карпофора (дарительница плодов).

- Мелена (Мелайна) — см. Деспина.

- Просимна — эпитет Деметры [32] .

- Сито — «Хлебодарная» — эпитет Деметры, её статуя в Сицилии[33] . В микенских текстах упомянута si-to-po-ti-ni-ja (Сито Потния, «Владычица Хлеба») [34] .

- Фесмофора («Законодательница/Закононосительница») — эпитет Деметры [35] . Храм Деметры Фесмофоры и Коры в деме Галимунт [36] . Храм Деметры Фесмофоры в Мегарах[37] . Также есть божество Фесмодотейра [38] .

- Фурия (Турия) — эпитет Деметры [23] .

- Хлоя («Зеленеющая») — эпитет Деметры [39] .

- Хтония — эпитет Деметры в Гермионе, ежегодные празднества, приносят в жертву четырёх коров [40] . В Спарте её культ основан Орфеем[41] .

- Эннея — эпитет Деметры [23] . От места похищения Персефоны.

- Эриния («Мстящая») — эпитет Деметры в Фельпусе (Аркадия). Есть рассказ, что Посейдон преследовал Деметру, она превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами Онкия, но Посейдон уподобился жеребцу и овладел ею. Деметра омылась в Ладоне, и её называют Лусия (Омывшаяся). Деметра родила дочь, чье имя нельзя разглашать непосвященным, и коня Ариона[42] .

Культ и праздники Деметры

Учреждение мистерий Великих богинь относили к мифическим временам. Лишь в Мегалополе были статуи Каллигнота, Менты, Сосигена и Пола, учредивших их уже в IV в. до н. э. [43] В 272 г. до н. э. в Аргосе Деметра приняла образ старухи и убила черепицей царя Пирра, Деметре построили храм и там похоронили Пирра [44] .

Наиболее известные празднества, связанные с культом Деметры — это Элевсинские мистерии, символически представлявшие горе Деметры, утратившей дочь, и её странствия в поисках Персефоны, тайную связь между миром живых и миром мертвых, физическое и духовное очищение. Участники обрядов постились, пили кикеон — напиток из ячменя и мяты, который, по легенде, Деметра испила в доме Келея, — и затем входили в храм, посвященный богине, где им показывали некие священные предметы. Прошедшие ритуал считались посвященными в тайны жизни и смерти; принимать в нём участие позволяли даже рабам.

О Мистериях известно немного, так как посвященным запрещалось рассказывать об увиденном и пережитом во время ритуалов под страхом смерти. Существует предположение, что в состав кикеона входили психотропные вещества, благодаря которым участники обрядов достигали состояния измененного сознания.

В литературе и искусстве

Ей посвящены V и XIII гимны Гомера, VI гимн Каллимаха, XL орфический гимн. Упомянута в «Одиссее» (V 125). Была пьеса Аристия «Деметра». Деметра прекрасного облика, с волосами цвета спелой пшеницы.

В астрономии

В честь Деметры назван астероид (402) Хлоя, открытый в 1895 году.

См. также

Примечания

- ↑ Мифы народов мира. М., 1991-92. В 2 т. Т. 1. С. 364—366, Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. М., 2001. В 3 т. Т. 1. С. 422—423

- ↑ Молчанов А. А., Нерознак В. П., Шарыпкин С. Я. Памятники древнейшей греческой письменности. М., 1988. С. 85

- ↑ Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека I 1, 5 далее

- ↑ Гесиод. Теогония 969—974; Гигин. Астрономия II 4, 7

- ↑ Орфика, фр. 58, 145 Керн

- ↑ Овидий. Метаморфозы VI 114; по возможно ошибочному мнению Ф. А. Петровского (Овидий. Собрание сочинений. СПб, 1994. Т. 2. С. 504), «Деоидой» Овидий называет именно Деметру, а не Персефону

- ↑ Арнобий. Против язычников V 20

- ↑ Овидий. Метаморфозы VI 119

- ↑ Нонн. Деяния Диониса XXX 67

- ↑ Арнобий. Против язычников I 36

- ↑ Диодор Сицилийский. Историческая библиотека IV 14, 3

- ↑ Псевдо-Эратосфен. Катастеризмы 9; Гигин. Астрономия II 25, 2

- ↑ Каллимах. Гимны VI 8

- ↑ Еврипид. Елена 1322

- ↑ Павсаний. Описание Эллады I 43, 2

- ↑ Павсаний. Описание Эллады I 39, 1

- ↑ Гимны Гомера V 195—204; Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека I 5, 1

- ↑ Овидий. Метаморфозы V 537; Овидий. Фасты IV 608

- ↑ Комментарий Д. О. Торшилова в кн. Гигин. Мифы. СПб, 2000. С.178

- ↑ Мифы народов мира. М., 1991-92. В 2 т. Т. 1. С. 90

- ↑ Орфические гимны XLI См. комм.

- ↑ Примечания А. А. Григорьевой в кн. Афиней. Пир мудрецов. Кн. 1-8. М., 2003. С. 541

- ↑ 123 Ликофрон. Александра 152

- ↑ Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. М., 2001. В 3 т. Т. 2. С. 119

- ↑ Гимны Гомера V 47

- ↑ Павсаний. Описание Эллады VIII 42, 6

- ↑ Овидий. Метаморфозы VI 114

- ↑ Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. М., 2001. В 3 т. Т. 1. С. 565

- ↑ Павсаний. Описание Эллады IX 39, 4.5

- ↑ Аполлодор, фр.37 Мюллер // Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. С.62

- ↑ Аристофан. Женщины на празднике Фесмофорий 299

- ↑ Павсаний. Описание Эллады II 37, 2

- ↑ Элиан. Пёстрые рассказы I 27

- ↑ Предметно-понятийный словарь греческого языка. Микенский период. Л., 1986. С. 143

- ↑ Диодор Сицилийский. Историческая библиотека V 5, 2; 68, 3

- ↑ Павсаний. Описание Эллады I 31, 1

- ↑ Павсаний. Описание Эллады I 42, 6

- ↑ Орфический гимн к Мусею, ст.25

- ↑ Софокл. Эдип в Колоне 1601; Аристофан. Лисистрата 835; Павсаний. Описание Эллады I 22, 3

- ↑ Павсаний. Описание Эллады II 35, 5

- ↑ Павсаний. Описание Эллады III 14, 5

- ↑ Павсаний. Описание Эллады IV 25, 5-7, ссылка также на Антимаха

- ↑ Павсаний. Описание Эллады VIII 31, 7

- ↑ Павсаний. Описание Эллады I 13, 8

- ↑ Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека I 5, 1

Древнегреческая мифология и религия

Древнегреческая мифология и религия