На участке болотистая почва – приговор или возможность всё исправить?

Болотистые или торфяные почвы явление не настолько частое, но исключать на своем участке именно такой тип почвы – не приходится. Следует знать все особенности даже этой «особой» почвы, чтобы заблаговременно начать работать над повышением её плодородия, дабы получать максимальный урожай.

Внешние характеристики почвы

Представителем «сложных» грунтов можно назвать болотистую или торфяную почву. По внешнему виду, она очень отличается от других почв. Во влажном состоянии она выглядит как жидкая болотная жижа, а в пересушенном – сильно растрескивается на отдельные пластины. Если скатать шарик, то он получится очень плотным на ощупь, тяжелым, рыже-коричневым. Без проведения должного окультуривания, такая почва для выращивания садовых культур не пригодна. Поэтому стоит сильно потрудиться, что бы на высушенном болоте развести шикарный цветущий сад.

Основные характеристики болотистых почв

- Болотистая почва получена после осушения болотистых местностей. Такие почвы еще называют торфяниками из-за значительного наличия торфа, который образовался после перегнивания находящихся в болотной воде растений. Такой торф находится в «неусвояемой» форме и вовсе не приносит пользы садовому участку.

- Болотистые торфяники отличаются пористой структурой, вследствие чего практически полностью отпадает необходимость в частом рыхлении.

- Хорошо сохраняют влагу.

- Долго нагревается даже под прямыми солнечными лучами.

- Повышенная кислотность и постоянная влажность торфяников благоприятно влияет на развитие грибковых заболеваний растений.

- Осушенные торфяники богаты органическими веществами.

- Наличие азота и других минеральных элементов значительно мало. Практически полностью отсутствует медь, фосфор, калий и бор, в которых нуждается земля для выращивания овощных культур.

Что лучше выращивать в болотистой почве?

Торфяники не пригодны для выращивания фруктовых деревьев. Грунтовые воды, проходящие близко к поверхностному слою, способны загубить корневую систему дерева.

Без качественной обработки, внесения минеральных удобрений и органики, на таких почвах можно выращивать крыжовник, смородину и, пожалуй, садовую землянику. Для выращивания овощных культур, болотистую почву обязательно надо окультурить, иначе урожая на грядках не будет вовсе.

ТОП 8 мероприятий по окультуриванию торфяников

- Проведение мелиорации.Удаление избыточной влаги из болотистых грунтов является первоочередной задачей при окультуривании почвы приусадебного участка.

- Насыщение песком и глиной.Перекопку торфяника следует делать как можно глубже, пытаясь перевернуть нижний слой грунта наверх. Перед перекопкой, всю поверхность грядки щедро засыпают глинистой мукой или песком. Процесс перекопки позволяет качественно смешать существующий грунт с внесенными добавками.

- Известкование.Если почва на участке имеет высокий показатель кислотности, то ее просто необходимо известковать, путем внесения гашенной извести при осенней перекопке.

- Внесение навоза и компоста.Торф, преобладающий в болотистых почвах совершено бесполезен для выращивания овощных культур, поэтому целесообразно внесение перепревшего навоза и травяного компоста, богатого живыми микроорганизмами и червями, вырабатывающим такой полезный гумус. Благодаря этому, увеличивается показатель минерализации грунта.

- Внесение микробиологических добавок.Различные добавки в виде водных растворов, приготовленные в научных лабораториях специалистами почвоведами, помогут значительно улучшить плодородие торфяника.

- Внесение минералов.Калийно-фосфорные удобрения, а также железо, медь, марганец, бор, кальций – просто необходимы участку с болотистым грунтом. Внесение этих питательных элементов повышает проникновение воздуха к нижним пластам земли, улучшает аэрацию у корней растений.

- Закладывание глиняной прослойки.Очень трудоемкий и тяжелый процесс, но результат того стоит. Необходимо снять верхний слой торфяного грунта, около 50 сантиметров в глубину, и засыпать суглинистую почву, удобренную органикой и известью.

- Добавление мульчирующего слоя.При окультуривании болотистых почв очень хорошим наполнением при перекопке будет привычный мульчирующий слой из измельченных древесных опилок, хвойного лапника, сухой скошенной травы или перепревшей соломы.

Положительный «результат» после длительных усилий – возможен

При тщательном проведении всех требуемых процессов и обработок, бесплодный торфяной или болотистый грунт превращается в обычную плодородную землю, пригодную для выращивания плодово-ягодных и овощных культур.

На окультуренных почвах торфяника дают большие урожаи посадки картофеля, клубники и земляники, томатов, огурцов и капусты, высок урожай бобовых культур. Для высаживания карликовых фруктовых деревьев и ягодных кустарников необходимо выбирать возвышенные места участка для препятствия скапливания влаги у корней растения.

Трудолюбие, внимание и любовь к своему приусадебному участку может сделать чудеса и не важно, что изначально верхний слой почвы был абсолютно не пригоден к выращиванию овощей и фруктов. Приложив максимум усилий, вы получите плодородную почву на своем садовом участке. А, со временем, и большой урожай экологически чистых овощей, фруктов и ягод.

Источник

Болотные почвы

Болотные почвы образуются преимущественно в средней климатической зоне с влажным климатом — таежная зона Сибири и Дальнего Востока, северо-запад и север европейской части страны. Однако болота могут возникать и южнее средней полосы Нечерноземья в результате оторфянивания озер и других водоемов.

По своей сути болото представляет собой участок суши с сильным переувлажнением и толстым верхним торфяным слоем от 30 см и более. Причиной переувлажнения может быть как слишком близкое расположение грунтовых вод, так и отсутствие естественного стока при обильном выпадении осадков; нередкой причиной становится постепенное зарастание естественных водоемов со стоячей или слабопроточной водой.

В основе образования болота лежат процессы оглеения почвы, при которых образуется плотный, не проницаемый для воды слой. В результате накапливаемая в верхнем слое почвы влага не уходит в нижние пласты и материнскую породу, а остается на поверхности.

Большое количество влаги препятствует полной минерализации органических веществ, в результате чего остатки растений и листьев, не способные до конца перегнить в кислой среде, накапливаются в верхнем слое почвы и образуют толстый пласт торфа.

Неполноценное анаэробное перегнивание с недостатком кислорода из-за высокой влажности препятствует образованию гумуса, поэтому торфяные почвы достаточно бедны полезными для растений микроэлементами, а на верхней оторфованной подстилке начинают поселяться те виды растений, которым хватает небольшого содержания азота, калия и фосфора, это в первую очередь сфагновые мхи, характеризующие растительный покров торфяных почв.

К заболачиванию почвы может привести и слишком активный дерновый процесс на влажных лугах, в результате которого чрезмерно толстый слой дернины начинает плохо пропускать воздух, что способствует смене аэробного типа разложения с гумусными кислотами на анаэробное с выделением убивающего бактерии сероводорода и метана. В результате непере-гнивающие части растений, накапливаясь, препятствуют дальнейшему проникновению кислорода в почву, что приводит к смене растительности и образованию кочковатого микрорельефа, мешающего естественному стоку дождевой и снеговой влаги и способствующего дальнейшему накоплению воды в почве.

Развивающиеся в данных условиях процессы оглеения формируют водонепроницаемый плотный слой, в результате чего сначала образуются дерново-глеевые почвы, на которых вместо злаковых растений начинает активно размножаться сфагновый мох. Так как сфагнум практически не разлагается микроорганизмами, постепенно его слой становится все толще и толще, а местность перерождается в верховое болото.

К образованию болот могут приводить вырубки леса, сильная закисленность на бедных микроэлементами и бактериями песчаных почвах, подъем грунтовых вод из-за чрезмерной вырубки лесных насаждений. При этом высокая минерализация грунтовых вод способствует формированию не торфяных, а низинных болот с насыщенными питательными веществами перегнойно-глеевыми почвами.

Слишком высокая влажность почвы, низкое содержание кислорода, недостаточность питательных веществ и сильная кислая реакция торфяников ограничивают использование этих земель в сельском хозяйстве. Однако за последние 50 лет были созданы достаточно эффективные методы осушения торфяных болот с их последующим обогащением удобрениями, что позволяет на большей части некогда заболоченных территорий и выращивать овощные и зерновые культуры, развивать пастбища и сенокосы.

Наиболее приспособлены к использованию в сельскохозяйственном производстве богатые перегноем низинные болота; высокая насыщенность этих переувлажненных участков азотом и низкокислотная реакция почвы также благоприятны для развития сельскохозяйственных растений.

Осушение болот предполагает проведение целого ряда мероприятий, главной целью которых является полный отвод излишней влаги с выбранного под будущие сельскохозяйственные угодья участка; при этом важно помнить, что переизбыток влаги в почвах после ее отведения можно использовать для полива растений, для чего достаточно построить систему водохранилищ и шлюзов.

Окончательным итогом осушительных мероприятий является изменение всего почвообразовательного процесса, в ходе которого из-за сокращения вымывания из почвы минеральных веществ происходит их постепенное накопление и осушенный участок в результате повышения содержания гумуса в почве становится пригодным для использования в сельском хозяйстве. Однако, поскольку болотистые почвы изначально содержат недостаточно калия и фтора, использование осушенных участков для выращивания сельскохозяйственных культур и под пастбища и сенокосы требует постоянного внесения калийных и фосфорных минеральных удобрений, а в первые годы после осушения, когда почва еще недостаточно богата гумусом, — внесения и азотных удобрений. Так как большинство торфяных почв содержат незначительное количество меди, после осушения надо внести в почву медный купорос или удобрение с высоким содержанием этого микроэлемента.

При осушении переходных болот требуется параллельно проводить известкование почвы, которое дополняется унавоживанием осушенных почв. В качестве органического удобрения можно вносить как навоз, так и навозную жижу.

В дальнейшем при освоении осушенных участков для сельскохозяйственных работ нужно соблюдать определенную агротехнику: в первые годы на этих почвах лучше выращивать различные кормовые культуры и использовать их под сенокосы с многолетними травами.

Только после накопления в почве гумуса начинают применять осушенные площади под посев зерновых или технических культур, возделывание овощей и фруктовых деревьев.

КАК ПОКАЗАЛ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ использования осушенных площадей западного региона России, эти земли можно с успехом применять для выращивания картофеля, свеклы, моркови, озимой пшеницы, получая урожаи не меньше, чем на обычных нечерноземных землях при равном количестве внесенных удобрений.

Источник

Почвы богатые и бедные азотом

Правильное управление азотом — залог богатых урожаев!

Азот является одним из важнейших необходимых питательных веществ для растений и требуется им сравнительно в больших количествах. Успешное управление азотом может оптимизировать урожайность сельскохозяйственных культур, повысить рентабельность и минимизировать потери азота. Однако, управление азотом является довольно сложным процессом

Дефицит азота может привести к слабому росту, хлоротичным листьям и значительному снижению урожайности.

Избыток азота может привести к плохому развитию корневой системы, ослабленному иммунитету (растение становится восприимчивым к болезням) и низкому качеству урожая.

Источники азота и их доступные формы

«Поведение» азота является сложным и определяется рядом физических, химических и биологических процессов, которые происходят под влиянием различных факторов окружающей В природе азот присутствует, в основном, в воздухе и почве.

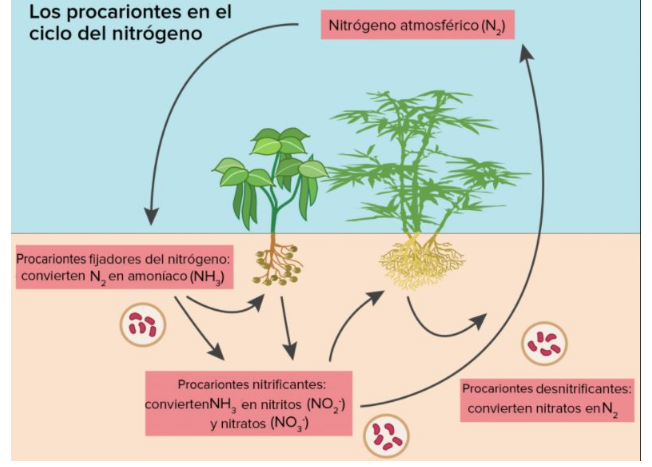

Атмосферный азот. Атмосферный азот является важным источником, но,увы, он недоступен для большинства растений. Только бобовые растения могут использовать атмосферный азот посредством биологических процессов при помощи бактерий. Небольшое количество атмосферного азота осаждается в почве дождем.

Азот в почве — большая часть азота в почве содержится в виде органического вещества. Органические вещества относительно стабильны и не доступны непосредственно растениям.

Когда и как растения могут поглощать азот

Растения могут поглощать азот только в неорганических формах, NO3 (нитраты) и NH4 (аммоний). Только около 2-3% азота, содержащегося в органическом веществе, превращается в азот, доступный для растений, в процессе, называемом «минерализация».

В этом процессе задействованы бактерии, преобразующие органический азот в минеральный, который доступен растениям. На процесс минерализации влияют факторы окружающей среды, такие как температура, влажность, аэрация и рН почвы.

Например, избыток влаги замедляет минерализацию и ограничивает доступность азота. Минерализация оптимальна при температуре 30 º C и при нейтральном или слабокислотном pH.

Потери азота

Азот может быть теряться из почвы несколькими способами:

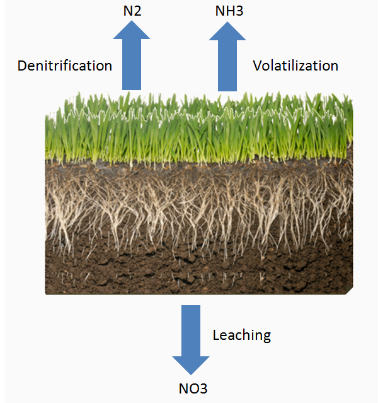

- Выщелачивание — Нитрат (NO3) легко перемещается вместе с водой, так как он не удерживается почвой. Поэтому его может промыть ниже корневой зоны потоком воды.

- Волатилизация — Потеря азота в виде газообразного аммиака (NH3). Это может произойти при нанесении на поверхность удобрений, содержащих мочевину.

- Денитрификация — когда азот из-за сочетания микробиологических процессов преобразуется из нитрата в нитрит, становится газом и возвращается в атмосферу. Этот процесс возникает, когда почва перенасыщена азотом или очень влажная.

Управление азотом

Успешное управление азотом способно оптимизировать урожайность сельскохозяйственных культур, повысить рентабельность и минимизировать потери азота в окружающую среду.

Время применения азота — одна из основных проблем во время принятия решения о применении программы внесения азотных удобрений. В системах интенсивного растениеводства идеальным было бы частое внесение азотных удобрений, но в строго ограниченных дозах в соответствии с потребностями каждой культуры. Следует помнить, что при выращивании зерновых, когда производится только несколько внесения азотных удобрений, именно время внесения имеет решающее значение.

Применение азота слишком рано приводит к риску его потери путем выщелачивания. Применять азотные удобрения надо до дождей и таким образом, чтобы самая высокая доза азотного удобрения вносилась до стадии максимального поглощения азота культурой.

Тем не менее, существует также риск внесения азота «слишком поздно», если климатические или логистические условия не позволяют применять его в запланированное время.

Определение дозы внесения азота

Азот представляет собой очень мобильное и постоянно изменяющееся между различными формами вещество, подвижное в почве. Поэтому анализ азота в почве дает результат, который действителен только во время измерения и может привести к ошибочным рекомендациям по применению азота.

Принятый подход в отношении азота заключается в принятии решений и рекомендаций, основанных на ожидаемых урожаях и потребностях того или иного урожая в азоте. Рекомендуя азотные удобрения, важно также рассматривать «азотные кредиты» для органического вещества в почве и остатки предыдущих культур.

В настоящее время разрабатываются и оцениваются новые методологии и подходы к внесению азота. (Источник: www.smart-fertilizer.com).

Внесение азота путем жидкой листовой подкормки

Одним из примеров внесения азота с минимальным риском служит современный способ жидкой листовой подкормки растений.

Благодаря точно рассчитанным, индивидуальным дозам для каждой культуры, растениевод не ошибется в необходимом количестве, а листовая подкормка (в отличие от внесения в почву) максимально быстро поступает непосредственно растению, не рискуя быть вымытой в нижние слои почвы.

Не удивительно, что такая методика быстро набирает популярность. В качестве примера можно привести универсальное жидкое комплексное минеральное удобрение для внекорневых (листовых) подкормок Фолирус Старт.

Фолирус Старт содержит полный набор микроэлементов в жидкой хелатной форме, а также тот самый жизненно важный для растений азот. Удобрение особенно хорошо себя зарекомендовало на плодовых и ягодных культурах. Вот что значит своевременная и точная подкормка азотом!

Результаты испытания ВНИИА:

- картофель – прибавка урожайности от 3,1 до 13,0%, повышение товарных клубней до 40%;

- томат – прибавка урожайности от 4,4 до 12,4%;

- капуста – прибавка урожайности от 20,9 до 27,0%;

- виноград – прибавка урожайности от 7,9 до 17,5%, увеличение содержания общих сахаров в ягодах на 20–28%;

- вишня – прибавка урожайности от 10,6 до 35,3%, увеличение плодов 1 сорта на 60–78%;

- яблоня – прибавка урожайности от 9 до 19%;

- арбуз – прибавка урожайности от 40 до 60%, увеличение выхода товарной продукции на 4–10%

Вы можете приобрести жидкое листовое удобрение Фолирус Старт от компании «Листерра» прямо сейчас в нашем интернет-магазине. Обеспечьте ваши растения азотом и они отблагодарят прекрасным урожаем!

Если ваши культуры нуждаются в большем внесении азота — берите Фолирус Актив и Фолирус Форте — содержание азота 27 %!

Индикатор растения подскажут, какая почва в саду

Индикатор растения помогают определить свойства почвы. Видно на фото, васильки и клевер предполагают, что земля кислая, бедная кальцием и азотом, за это zasobna в калий и фосфор.

Рис. Piblic Domain Pictures — pixabay.com

Часто мы задаемся вопросом, например, какая почва в саду. В определении особенностей нашей земле помогут индикатор растения, то есть, общие сорняки.

Как определить качество земли в саду

Отдельные виды растений, имеют свои требования к почве – содержащихся в ней минеральных веществ и уровня кислотности (рн). Мы должны помнить об этом, выбирая растения для нашего сада.

Знание о том, какой состав имеет почва в нашем саду это тоже важно во время оплодотворения. Может оказаться, что совершенно напрасно мы поставляем растения компонентов, которых в избытке. И последствия их избытка вовсе не хороши. Однако откуда нам знать, какой у нас землю?

Можно, конечно, провести химический анализ, но очень полезно будет также наблюдение так называемых растений дозорного. Это дикие растения, часто нами расценено как сорняки, которые имеют четко определенные предпочтения относительно почвы. Растут там, где есть соответствующие условия.

Нужно, следовательно, рассмотреть, что преобладает среди „наших” сорняков. Помните только, чтобы не делать поспешных выводов на основании отдельных растений – такие могут произойти практически в любом месте. Но если определенные виды указателей возникают в больших количествах, они выглядят сильными и здоровыми, то мы можем предположить, что у нас как раз их „любимую” землю.

Мы подскажем: Что посадить, если почва в саду кислая

Почвы, богатые и бедные азотом

Азот является одним из основных минералов, которые мы должны доставить растениям весной и летом. Стоит, однако, определить, каков его уровень в нашей земле, чтобы не przedobrzyć.

О том, что земля богата азотом свидетельствуют следующие растения: крапива двудомная, цикорий путешественник, serdecznik обыкновенный, podagrycznik, звездчатка полевая, горец.

А на дефициты азота указывает фиалка trójbarwny, белый клевер, подорожник, вереск обыкновенный.

Фосфор и калий в почве

Для растений важен также фосфор и калий. Удобрения, содержащие эти элементы применяются, прежде всего, осенью, потому что они отвечают за особенности, которые позволяют лучше пережить зиму.

На то, что в земле находится большое содержание калия и фосфора указывает на наличие wiechliny улице луговой и клевера белого.

А о нехватке этих минералов свидетельствует возникновение mietlnicy общем, tomki ароматной и наглеца darniowego.

Узнайте: Какие растения сажать на песчаной почве

Содержание кальция в почве

Если земля в нашем саду содержит много кальция, то мы можем ожидать следующих сорняков: blekot обыкновенный, чертополох zwisły, мак полевой, ostróżeczka полевая, чертополох полевой, горчица полевая, люцерна серповидно-клеточная анемия, świerzbnica полевая, а также miłek весенний.

В свою очередь, о земле, бедной кальцием свидетельствует появление следующих растений: щавель, лапчатка серебристый, фиалка trójbarwny, василек bławatek, rumian полевой, ромашка аптечная, масло из плоти абстракции, не имеющий запаха (приморский).

Проверяем кислотность почвы

Для проверки рн почвы – то есть уровня ее кислотности (pH), мы можем использовать метр. На выбор есть такие, в которых конец втыкать в землю и на индикаторе считывает результат, или такие, в которых образец почвы долива специальной жидкостью и в соответствии данными реакции, определяет уровень кислотности. Kwasomierze не особенно дорого (их можно купить в садоводческих магазинах или интернете), но и здесь на помощь нам придут растения.

Настоящей „лакмусовой бумажкой” являются гортензии садовые. Их земля более кислая, тем их цветы более синие. А на щелочных почвах – розовые. Примечание – это правило не касается сортов белых и зеленоватых цветах, ни гортензии bukietowej. Возьмем также во внимание то, что если hydrangea посадили вместе с большим количеством земли из контейнера, в котором он был куплен, то „покажет” нам реакция, в первую очередь, этой земле.

Однако в этом случае полезны будут дикие растения указателей.

На кислых почвах – рн ниже 7 – будут расти: клевер полевой, щавель, фиалка trójbarwny, вереск обыкновенный, черника (брусники и черники), sporek весенний, хвощ полевой, лютик.

На почвах щелочных – рн выше, чем 7 – мы можем ожидать:подорожника, jasnoty белой, рюкзаков полевых, дымоход общий, мака полевого, wilczomleczu, зверобоя и крапивы żegawki.

Вы знаете, что цвет гортензии можно изменить? Проверьте, как это сделать

Почвы глинистые и песчаные

Отличить глинистая почва и песчаный, достаточно взглянуть на саму землю, или выполните простые „исследования” – шарик влажную почву разминание плеч, докатилась до в пальцах ног (например, пластилина), а потом делаем из нее валик. Если земля-это пластичная, вязкая, хорошо делает, мы имеем дело с почвой суглинистые. Чем больше содержание песка, тем будет больше крошиться.

Но и здесь мы можем воспользоваться подсказкой растений. На ментов с удовольствием растет: горчица полевая, лопух больше и лободе rozłożysta. А песчаный любит: фиалка trójbarwny, герань мелкий, сьляз растрепанный, оливковое кузнечик.

Самая желанная почвой является почва перегноя – о том, что вот такая у нас свидетельствует konwalijka dwulistna и ясменник вонна.

Мы заметили, что некоторые растения указателей выступают в нескольких „категориях”. Это связано с тем, что некоторые особенности почв наблюдается гармоничное взаимодействие друг с другом, например, песчаные почвы обычно кислые. Поэтому фиалка trójbarwny, который любит землю, бедные, песчаные и кислые, появляется как растение крышка несколько особенностей.

Что поведают растения-«сорняки» о почве на участке

Продолжая тему ландшафтного дизайна и обустройства участка, написала следующую статью, коей с радостью делюсь с вами.

Для того чтобы грамотно составить дендрологический план (план размещения растений на участке), необходимо провести анализ почвы своего участка. Здесь есть несколько путей. Конечно, можно взять пробы с разных зон Вашего участка, в нескольких местах – и отнести эти пробы на анализ, где специалисты дадут подробную характеристику почвы в цифрах. Можно и самому обзавестись приборами, позволяющими определить то же соотношение ph в почве. Ну а можно поступить проще, «народным способом» — ведь уже существующий на участке растительный покров из так называемых «сорняков» может многое поведать Вам о почве Вашего участка

1) о ее кислотно-щелочном балансе (щелочная почва или кислая);

Большинство культур лучше всего растут на нейтральных или слабокислых почвах. Именно кислотно-щелочное соотношение, близкое к нейтральному, благоприятно сказывается на жизни в почве, так как большинство микроорганизмов находят в этом случае оптимальные условия.

2) какая она – лёгкая (песчаная, супесчаная), средняя (песчано-суглинистая ) или тяжелая (суглинок, глина);

«Лёгкие» почвы хорошо вентилируются и быстро нагреваются, но у них низкая способность сохранять воду и питательные вещества. Поэтому важно постоянно следить за поверхностью почвы, образованием гумуса и предотвращать её пересыхание.

«Тяжёлые» почвы, напротив, имеют высокую способность сохранять воду. Содержание питательных веществ в них выше, чем в «лёгких» почвах, так как они здесь лучше сохраняются. При этом «тяжёлые» почвы хуже вентилируются, и могут быстро уплотниться. Средняя температура такой почвы ниже. Рост корней у растений затруднён — так же, как и обработка этой почвы. Поэтому необходимо по возможности обеспечить естественную вентиляцию таких почв.

3) сухая, влажная или уплотненная;

Если перед нами участок, заросший одуванчиком и полевым хвощем – налицо перед нами уплотненная почва, которую необходимо привести в баланс – обеспечить ее внутреннюю вентиляцию, «прорыхливание» дождевыми червями.

4) насколько обогащена она азотом.

Если, к примеру, на ней растёт борщевик, всем знакомая нам крапива или полынь, значит, перед нами почва, богатая азотом. На таком участке почвы будут хорошо расти практически все культуры.

Конечно, нужно стремиться восстановить на участке кислотно-щелочной баланс, близкий к нейтральному (как это можно сделать — см выше) Однако есть садовые растения, вполне пригодные для выращивания на определенных почвах — кислых и щелочных. Вот некоторые их них:

Щелочные почвы:

Аквилегия, барбарис, барвинок, бурачок, вейгела, тюльпан, смолёвка, коровяк, колокольчик, левкой, жимолость, хеномелес, клематис, , зверобой, самшит, кизильник, лаванда, лапчатка, манжетка, , анемона, магония, боярышник, крокосмия, качим, керрия, лаватера, пион, розмарин, резуха, обриета, бадан, сирень, снежноягодник, тысячелистник, шток-роза, полынь декоративная, луки, форзиция, чубушник, конский каштан, пираканта, калина.

Кислые почвы:

Рододендрон, магнолия, вереск, эрика, некоторые виды папоротника, толокнянка, черника, брусника.

Таким образом, исходя их характеристик почвы, подбираем те растения для посадок, которые соответствуют данной почве. В книгах-каталогах растений или на конвертах с семенами всегда можно увидеть рекомендации, какие условия благоприятны для растений. Например, любимые многими садоводами астильбы (многолетник) чувствуют себя комфортно на влажной, богатой гумусом подкисленной почве. Поэтому на месте бывшей крапивы или полыни астильба будет себя чувствовать прекрасно. Или другой пример: роскошные мальвы (шток-розы) любят сухие, открытые солнцу почвы, на щелочных почвах будут расти. Поэтому если на данном участке растет тимьян блошиный или, к примеру, кровохлебка – то мальвы будут себя чувствовать на их месте хорошо.

Итак, благодаря определённой комбинации растений или преобладанию некоторых видов часто можно при первом же взгляде точно определить состояние почвы. Ниже представлен список растений, характеризующих почву на участке.

Почвы, богатые азотом:

Звездчатка средняя (Stellaria media)

Крапива двудомная (Urtica dioica)

Крапива жгучая (Urtica urens)

Купырь лесной (Anthriscus silvestris)

Борщевик обыкновенный (Heracleum sphodylium)

Бузина чёрная (Sambucus nigra)

Лебеда раскидистая (Atriplex patula)

Подмаренник цепкий (Galium aparine)

Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris)

Марь белая (Chenopodium album)

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris)

Почвы,бедныеазотом:

Душистый колосок (Anthoxantum odoratum)

Овсяница овечья (Festuca ovina)

Ястребинка волосистая (Hieracium pilosella)

Пупавка полевая (Anthemis arvensis)

Тимьян блошиный (Thymus pulegioides)

Щелочныепочвы:

Шалфей луговой (Salvia pratensis)

Адонис летний (Adonis aestivalis)

Живокость полевая (Consolida regalis)

Кровохлёбка малая (Sanguisorba minor)

Чистец лекарственный (Stachys officinalis)

Подлесник европейский (Sanicula europea)

Сеслерия голубая (Sesleria varia)

Кислыепочвы:

Щавель малый (Rumexacetosella)

Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum)

Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris)

Черника (Vaccinium myrtillis)

Пупавка полевая (Anthemisarvensis)

Бухарник мягкий (Hulcus mollis)

Луговик извилистый (Avenella flexuosa)

Белоус торчащий (Nardusstricta)

Сухиепочвы:

Кривоцвет полевой (Lycopsis arvensis)

Веснянка весенняя (Erophila verna)

Тимьян блошиный (Thymuspulegioides)

Пупавка красильная (Anthemis tinktoria)

Влажныепочвы:

Камыш лесной (Scirpus sylvaticus)

Молиния голубая (Moliniacoerulea)

Мята полевая (Mentha arvensis)

Лютик ползучий (Ranunculus repens)

Мать — и — мачеха (Tussilago farfara)

Ситник рассыпчатый (Juncus effusus)

Ситник скученный (Juncus conglomeratus)

Уплотнённыепочвы:

Хвощ полевой (Equisetum arvense)

Одуванчик (Taraxacum officinale)

Подорожник широколистный (Plantago major)

Лапчатка гусиная (Potentilla anserina)

В данной статье использованы материалы книги «Пермакультура Зеппа Хольцера . Часть 1»

Читать другие статьи на эту тему

Индикаторные растения подскажут, какая у вас почва в саду

Мы часто задаемся вопросом, например, какая почва у нас в саду. Индикаторные растения, то есть обыкновенные сорняки, помогут определить особенности почвы.

Как определить качество почвы в саду

У отдельных видов растений есть свои требования к почве — содержащиеся в ней минералы и уровень кислотности (pH). Мы должны помнить это при выборе растений для нашего сада.

Знания о составе почвы в нашем саду также важны при внесении удобрений. Может оказаться, что мы излишне снабжаем растения теми ингредиентами, которые у них есть в изобилии. И последствия этого переизбытка могут быть весьма печальными. Но как узнать, какая у нас земля?

Конечно, можно сделать химический анализ, но если он недоступен, то достаточно просто понаблюдать за так называемыми индикаторными растениями на участке. Это дикорастущие растения, которые мы часто рассматриваем как сорняки, которые имеют четкие почвенные предпочтения. Они растут там, где для них имеются идеальные условия.

Почвы, богатые и бедные азотом

Азот является одним из основных минералов, которые мы должны давать растениям весной и летом. Однако стоит определить его уровень на нашей земле, чтобы не переусердствовать.

Эти растения свидетельствуют о том, что земля богата азотом: крапива, цикорий, борщевик, песчанка, горчица.

Однако на недостаток азота указывают следующие растения: трехцветная фиалка, белый клевер, подорожник, вереск.

Фосфор и калий в почве

Фосфор и калий также важны для растений. Удобрения, содержащие эти элементы, используются в основном осенью, потому что они отвечают за функции, которые позволяют растениям лучше пережить зиму.

Наличие метелицы и белого клевера свидетельствует о высоком содержании калия и фосфора в почве.

Содержание кальция в почве

Если почва в саду содержит много кальция, то можно ожидать присутствие следующих сорняков: болиголов пятнистый, расторопша, полевой мак, сокирки полевые, бодяк обыкновенный, горчица, люцерна, короставник полевой и мальва.

С другой стороны, присутствие следующих сорняков говорит о почве, бедной на кальций: полевой щавель, трехцветная фиалка, василек, полевая ромашка, ромашник непахучий.

Проверяем реакцию почвы

Мы можем использовать измеритель для проверки уровня кислотности (pH) почвы. Можно выбрать такие, наконечник которых втыкается в землю и результат виден на индикаторе, или те, где образец почвы заливают специальной жидкостью и исходя из реакции, определяется уровень кислотности. Кислотные счетчики не очень дорого стоят и их можно купить в садовых магазинах или в Интернете, но растения также являются хорошим индикатором.

К примеру, настоящим «лакмусовым тестом» являются садовые гортензии. Чем больше кислотность почвы, тем больше голубых цветов. Чем ближе почва подходит к нейтральной — они розовые. Это правило не распространяется на сорта с белыми и зеленоватыми цветами. Стоит учитывать и тот факт, что гортензии не любят щелочную почву, поэтому не стоит усердствовать с ее раскислением.

На кислых почвах — с рН ниже 7 — будут расти: клевер, щавель, трехцветная фиалка, вереск, брусника и черника, хвощ, лютик.

На щелочных почвах — с pH выше 7 — мы можем встретить: подорожник, белую глухую крапиву, пастушью сумку, дымянку лечебную, полевые маки, молочай, зверобой.

Глинистые и песчаные почвы

Чтобы отличить суглинистую и песчаную почву, достаточно взглянуть на саму почву или провести простой эксперимент – из шарика влажной почвы сделать валик. Если почва пластичная, липкая и хорошо лепится, мы имеем дело с суглинистой почвой. Чем выше содержание песка, тем больше она будет рассыпаться.

Но здесь мы можем тоже присмотреться к растущим растениям. На глинистых почвах хорошо растет: полевая горчица, мать-и-мачеха, дикая мята, хвощ. Однако песчаную почву любит: липучка ежевидная, трехцветная фиалка, вьющийся горец, метелица полевая.

Мы видим, что некоторые индикаторные растения встречаются в нескольких «категориях». Это связано с тем, что сосуществуют некоторые характеристики почвы, например, песчаные почвы обычно кислотные. Вот почему трехцветная фиалка, которая любит бедную песчаную и кислую почву, является индикаторным растением по разным признакам.

Источник