Фундамент Для Теплиц Из Бруса: Полезная Инструкция

Парник или теплица – конечно, стационарная конструкция, но специалисты знают, что ее периодически нужно переносить на другое место, чтобы дать возможность почве отдохнуть. Поэтому для любой конструкции, даже для тяжелой, устраивать стационарное бетонное основание нецелесообразно. Фундамент из бруса под теплицу – идеальное решение для разборных построек! Вы и почву восстановите, и сможете соблюсти правильные циклы высадки различных культур.

Поликарбонатная теплица на фундаменте из деревянного бруса

Как правильно рассчитать и соорудить брусовое основание под будущую теплицу? На первый взгляд, все достаточно просто – нужно сбить из брусьев прямоугольную раму по размерам конструкции и фундамент из бруса для теплицы готов! Правда, потом такая рама покоробится, или разбухнет от излишка влаги, или будет съедена насекомыми. В любом случае, неправильно собранные элементы основания выйдут из строя если не в первый год эксплуатации, то на следующий.

Общие положения

Фундамент под теплицу из бруса – это легкий тип оснований под конструкцию общей массой, вместе с накрытием, от 70 до 120 кг. С такого основания вы втроем или даже вдвоем без проблем перенесете сооружение. Но тогда нужно освободить каркас от крепления, которое и должно предусматриваться с таким расчетом. Но об этом- другая история.

Почему нужен фундамент, ведь многие конструкции, например, известные «Кремлевские» теплицы, подразумевают установку и вовсе без него, на специальные штыри, которые вгоняются в землю? Все зависит от грунта, конечно, но во всех вариантах теплица при длительной эксплуатации без фундамента будет проседать.

Это обусловливается постоянным увлажнением почвы при регулярном поливе – грунт набирает излишнюю влагу и становится неустойчивым. Простейшая брусовая рама способна такую неприятность исправить, работая как стационарное основание.

Фундаментная рама из досок – приемлемая альтернатива брусу

Причины обязательной установки теплицы на каркас

Если вам не совсем понятно вышеизложенное объяснение, можно постараться довести необходимость устройства легкого фундамента до сознания более вескими причинами:

- Основание – это опора для тепличного каркаса, которая будет обеспечивать жесткость конструкции;

- Любой фундамент, даже деревянный, обработанный соответствующим образом, будет предохранять грунт внутри теплицы от размыва дождевыми потоками;

- Металлический каркас будет защищен от коррозии, так как верхняя постель фундамента располагается выше поверхности земли. Также это способствует увеличению полезного объема постройки, наличию дополнительного воздушного пространства;

- Фундамент служит своеобразным «якорем» для легких построек, обеспечивая дополнительную устойчивость к снеговой и ветровой нагрузке.

Обязательно!

Непосредственно перед устройством фундамента из любого бруса – соснового, ольхового, хоть дубового или баобабового – материал нужно обработать антисептиками и прочими современными пропиточными материалами, предотвращающими гниение и атаки грызунов и насекомых (см. также: Как избавиться от муравьев в теплице). Дерево обрабатывается на отдельной площадке, чтобы исключить попадание пропиток в плодородную почву.

Во время сборки деревянного фундамента под теплицу из бруса все запилы и места соединений брусьев, досок и реек также должны обрабатываться антисептиками. Процесс происходит уже на месте сборки, поэтому нужно работать аккуратно, избегая попадания жидкости на землю. Можно воспользоваться подстилкой из тепличной пленки, например.

Краткая технология

Почему краткая? Потому что собрать квадрат или прямоугольник из брусьев не такая уж непосильная задача даже для школьника на уроке труда. Можно даже дополнительно в соединениях не делать «паз-гребень», это не так принципиально. Основные же моменты рассмотреть стоит, потому что не все, например, подозревают, что и деревянный фундамент из бруса под теплицу нужно утапливать в грунт.

Неправильно! Придется дополнительно переносить большое количество плодородной почвы внутрь постройки

Итак, действие номер один: после разметки параметров вашего будущего фундамента нужно выкопать небольшую траншею по периметру. Рассчитывать глубину нужно так, чтобы брус был утоплен наполовину, плюс 5 см песчаная подушка.

То есть, если вы берете для изготовления фундамента брусья сечением 100х100 мм, заглублять траншею нужно на 100/2+50 мм, то есть – на 100 мм. Ширина траншеи, разумеется, должна соответствовать параметрам бруска, то есть – тоже 100 мм или больше. Потом подсыплете грунт в свободное пространство.

Далее по четкому алгоритму:

- Выравниваем дно траншеи и трамбуем. Можно просто несколько раз пробежаться по периметру. Со штангой в руках.

- Готовую траншею полностью засыпаем песком, лучше просеянным речным. Чем мельче фракция песка, тем лучше. Почему полностью? Потому что в процессе трамбования песок спрессуется настолько, что придется еще досыпать.

- Песок трамбуем при помощи специального гнета, или проверенным способом – пробежками по периметру.

- После утрамбовки проливаем песчаную подушку водой, что даст нам еще 1-2 см усадки.

- Выкладываем песчаную подушку слоем гидроизоляционного материала. Можно тепличной пленкой, можно толем или рубероидом. Самый лучший вариант – если листы толя складывать «корытом», то есть, выстилать и дно траншеи, и сразу – стенки.

Тоже неправильно! Плодородная почва откинута, внести ее внутрь будет несложно, но брус – не гидроизолируется!

- На свободном пространстве готовим брусья, которые, как вы помните, уже подверглись ранее обработке антисептиками и прочими противогрызуновыми и противонасекомными пропитками. Собираем из них квадрат 2х6 или других размеров – по форме и габаритам теплицы. Все места крепления также антисептируем. Для соединений можно пользоваться различным крепежом, от длинных гвоздей и саморезов до анкеров, болтов или проволочных обвязок.

- Помещаем готовую конструкцию в подготовленную траншею. Чтобы не надорваться и не обвалить стенки траншеи, советуем призвать на помощь соседа или родственника, поскольку одному перетаскивать конструкцию из брусьев 100х100 довольно тяжело.

- Выравниваем фундамент из бруса для теплицы по строительному уровняю, следя за тем, чтобы верхняя часть основания оставалась приподнятой над поверхностью земли на установленные инструкцией 5 см. Для выравнивания основания достаточно в нужных местах подсыпать немного грунта. Но потом обязательно попрыгать на этом месте, чтобы грунт уплотнился.

- Верхнюю часть (постель) деревянного фундамента также покрываем гидроизоляцией. Материалы те же, крепить гидроизоляцию можно всего в нескольких местах, чтобы не съехала в момент установки каркаса.

Ваше деревянное основание под теплицу готово! Можно приступать к монтированию надземной части постройки. Думаю вам будет интересно прочитать и про то, как делать своими руками теплицы из бруса.

Источник

Проект теплицы из бруса своими руками

Сотовый поликарбонат и деревянный брус — наиболее распространенные материалы для строительства теплицы своими руками. Поликарбонат прочнее и легче стекла и намного надежнее любого вида пленки. Деревянный брус хотя и уступает металлическому профилю в прочности и долговечности, обеспечивает достаточно хорошие несущие свойства каркаса для столь легкой постройки. К тому же, оба материала легко поддаются обработке, что важно для самостоятельного застройщика.

Проект теплицы

Первый этап — разработка проекта. Сюда входит определение формы и размеров, изготовление общего чертежа (эскиза), деталировка элементов и узлов конструкции.

Форма и габариты теплицы зависят от размеров площадки, на которой ее можно расположить. А рекомендации по выбору места, в свою очередь, зависят от особенностей конструкции. Хотя есть и общие положения, которыми руководствуются при разработке проекта и привязке его к территории:

- Место должно быть открытым и хорошо освещаемым солнцем.

- Прямоугольные в плане конструкции ориентируют длиной стороной с юга на север.

- Расположение должно быть таким, чтобы теплица была максимально защищена от ветра.

- Теплицы из бруса делают с двускатной или односкатной крышей. В последнем случае с уклоном на юг.

- Оптимальные размеры каркаса: высота в верхней точке ската— 2.5 м, высота в нижней точке ската — 1.7 м, ширина — 3.5 м, длина — до 6 м.

Кроме того, учитывают следующие рекомендации:

- удобный доступ;

- возможность подъезда с садовой тележкой;

- близость точки подключения к водоснабжению, если предусмотрен автоматический и автоматизированный капельный полив.

Фундамент для теплицы

В принципе небольшие теплицы устанавливают и на землю, но при условии, что каркас сделан из металлического профиля с антикоррозийной обработкой.

Для конструкций из дерева такой вариант не подходит — нижняя обвязка быстро сгниет.

Поэтому нужен фундамент, но не все его типы подходят для теплиц.

Рекомендации по выбору фундамента

Все насчитывают четыре типа оснований:

- Столбчатый фундамент. Наиболее простой и легкий в изготовлении тип. При необходимости легко демонтировать, чтобы перенести теплицу на другое место. Основная сложность — установка утепленной забирки (цоколя). Панели из листовых материалов непросто «привязать» к столбам, чтобы не оставались щели, а для стенки из кирпича или камня необходимо устраивать свое основание.

Еще один недостаток в том, что теплица из бруса и поликарбоната — это очень легкая постройка с высокой парусностью, и ей нужна надежная фиксация к грунту. А столбы этому условию не отвечают, и теплицу надо «якорить» в нескольких местах. Сам якорь представляет собой отрезок металлического профиля длинной до 1 м с крюком на конце, которым зацепляют нижнюю обвязку. Как вариант, можно заякорить каждый столб с помощью забитой в грунт трубы, которую затем обложить кирпичом на растворе.

- Свайный фундамент. Один из наиболее распространенных типов основания для легких строений. Довольно прост в изготовлении, в том числе из таких «подручных» материалов, как асбестоцементные или пластиковые канализационные трубы.

Подходит большинству видов грунта участков, выделяемых для дач и частного домостроения. Сваи демонтировать сложнее, чем столбы, но это вполне реально, если возникнет необходимость переноса теплицы. С устройством утепленной забирки также проблем не будет.

- Ленточный фундамент. Еще один популярный тип основания. Для теплиц используют исключительно мелкозаглубленный вариант — лента полного профиля экономически нецелесообразна.

Единственное ограничение в применении — сильнопучнистые грунты, так как вес конструкции явно недостаточен, чтобы компенсировать силы пучения (лучше выбрать сваи). Два вида — монолитные и сборные ленты. Монолитную ленту устраивают в том случае, если теплицу в обозримом будущем переносить не будут. Сборные ленты в этом отношении лучше — в случае необходимости их проще демонтировать.

И, если говорить о теплицах и оранжереях, то это должны быть капитальные сооружения с теплым остеклением для выращивания продукции в промышленных объемах, и не на грунте, а на всевозможного вида субстратах или с помощью систем гидропоники. Для теплицы из поликарбоната и бруса даже на слабых грунтах вполне достаточно свайного фундамента. А если несущих способностей обычных свай недостаточно, то можно использовать винтовые сваи или ТИСЭ.

И, если говорить о теплицах и оранжереях, то это должны быть капитальные сооружения с теплым остеклением для выращивания продукции в промышленных объемах, и не на грунте, а на всевозможного вида субстратах или с помощью систем гидропоники. Для теплицы из поликарбоната и бруса даже на слабых грунтах вполне достаточно свайного фундамента. А если несущих способностей обычных свай недостаточно, то можно использовать винтовые сваи или ТИСЭ.В качестве итога — для теплицы из поликарбоната и бруса можно использовать мелкозаглубленный ленточный, свайный и ленточный фундамент.

Пошаговый алгоритм закладки фундамента

Для каждого типа основания существует своя технология закладки.

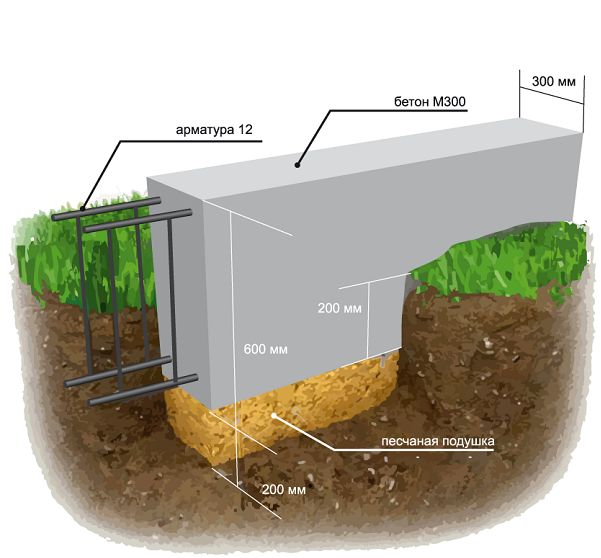

Монолитный ленточный фундамент:

- Размечают периметр с указанием внешнего и внутреннего контура траншей. При этом учитывают плотность грунта и возможность осыпания стенок.

- Вынимают грунт на глубину 50-70 см, выравнивают дно траншей.

- Засыпают подушку из щебня и песка. Если грунт каменистый, то засыпают только песок, если грунт песчаный — только щебень. Толщина одного слоя — до 10-15 см, толщина двух слоев — до 25 см. Поверхность подушки выравнивают, поливают водой и трамбуют.

- Стелют разделительный слой из рубероида. Он нужен, чтобы вода не уходила из бетона после заливки. Затем его могут использовать как элемент гидроизоляции фундамента для защиты от осадков и талых вод.

- Выставляют опалубку согласно проектной толщине, глубине, высоте надземной части фундамента. Обычно считают достаточной толщину равной 10-15 см.

Высота зависит от качества собственного плодородного слоя и рельефа участка. Если необходима засыпка привозного грунта, то при определении высоты надземной части учитывают толщину его слоя.

- Вяжут армирующий каркас. Диаметр и количество продольных прутков выбирают из расчета, что их суммарная площадь в разрезе ленты не менее 0.1% от общей площади поперечного сечения. Так, для фундамента сечением 60х15 см достаточно, если суммарная площадь сечения продольной арматуры будет не менее 0.9 см 2 . Это значит, что достаточно двух пар продольных прутков диаметром 6 мм. Связывают прутки проволокой через каждые 40 см.

- Готовят бетон марки М100. Пропорции цемент М400/песок/щебень в соотношении объемных частей выглядит как 1/4/6.

- Заливают бетон в опалубку, уплотняют, накрывают пленкой и оставляют на 7 дней.

Спустя неделю опалубку снимают, засыпают пазухи траншеи вынутым грунтом и оставляют до набора бетона проектной прочности.

За это время можно проложить ко входу и внутри теплицы дорожку, завести и засыпать плодородный грунт.

Сборный ленточный фундамент:

- Первые четыре шага такие же, как и для монолитной ленты.

- Выкладывают «насухо» из двух рядов блоков углы. В качестве материалов могут выступать полнотелые керамические кирпичи, полнотелые шлакоблоки или пеноблоки марки D400 и выше.

- Выставляют маяки, контролируют соответствие общему горизонтальному уровню и расположение встречных «лучей» в одной плоскости.

- Выкладывают блоки в углах на раствор. При необходимости корректируют горизонталь толщиной раствора.

- Выкладывают стенки фундамента на проектную высоту. Угловые и рядовые блоки кладут в перевязку между соседними рядами.

- Проверяют цоколь фундамента на соответствие горизонтальному уровню, и выравнивают раствором.

Для свайного фундамента вначале проводят разметку периметра с указанием положения свай — обязательны угловые и под дверным проемом. Если глухая фронтонная стена длиннее двух метров, предусматривают дополнительную опору. Под длинные стены промежуточные сваи устанавливают равноудалено друг от друга с шагом 1.5-2 м.

Винтовые сваи вкручивают вручную в точках разметки. Обустройство же свайного фундамента из асбестоцементных или пластиковых труб проходит следующим образом:

- Бурят ямы диаметром чуть больше, чем сечение трубы. Для справки — обычно используют трубы диаметром 100 мм. Глубина ямы должна быть ниже на 30-40 см, чем линия промерзания грунта.

- Грунт на дне трамбуют и засыпают слой песка толщиной 10-15 см.

- Вставляют в яму трубу, выравнивают по вертикали, укрепляют в этом положении распорками.

- Закладывают внутрь трубы арматуру. Достаточно двух прутков диаметром 6-8 мм на расстоянии друг от друга в 3-4 см и связанных проволокой с шагом 30-40 см. Арматура не должна доходить до проектной высоты фундамента 3-5 см.

- Заливают бетон внутрь трубы и в пазухи ямы вокруг трубы. Для плотных грунтов допускается вместо заливки бетона в пазухи укреплять трубу бутовым камнем и песком. Вначале бетон внутрь трубы заливают не полностью, а только в подземную часть. Затем все трубы обрезают под один уровень, и заполняют смесью до конца.

- Для крепления бруса нижней обвязки закладывают в свежий бетон шпильку или болт.

Столбчатый фундамент заложить еще проще — роют неглубокие ямы (30-40 см), вбивают трубу или профиль, делают подушку из песка, кладут кусок рубероида, обкладывают трубу кирпичом.

Установка каркаса для стен

Для каркаса можно использовать только брусок сечением 50х50 мм, если размеры теплицы небольшие. В этом случае расстояние между стойками делают равным 80-100 см, соблюдая принцип равноудаленности (конкретное расстояние зависит от общей длины и ширины периметра).

Для больших теплиц основные несущие опоры, в том числе для дверных проемов, делают из бруса сечением 100х100 мм, а для промежуточных опор, перемычек, распорок и стропил крыши выбирают сечение 50х100 мм.

В этом случае главная причина — не утяжеление конструкции (1 м 2 сотового поликарбоната толщиной 8 мм весит всего 1.5 кг), а большие ветровые нагрузки и давление снега.

Установку каркаса проводят в такой последовательности:

- Режут брус в размер. При этом проводят селекцию материала, обходя мертвые сучки и прочие дефекты.

- Обрабатывают дерево антисептиком.

- Готовят фундамент к монтажу нижней обвязки — изолируют бетон от контакта с деревом. Цоколь ленточного фундамента застилают рулонной гидроизоляцией (рубероидом, рубемастом и т. п.). На торцы свай кладут прокладки из такого же материала.

- Монтируют нижнюю обвязку на фундаменте. Угловые соединения бруса крепят простейшим способом — в полдерева. Для ленточного фундамента можно использовать соединение встык, но при этом необходима фиксация с помощью металлических монтажных пластин. Вначале элементы обвязки крепят «предварительно» — только друг с другом. Затем проверяют диагонали, и фиксируют окончательно анкерами к фундаменту.

- Устанавливают несущие стойки — в углах и в дверных проемах. Если теплица большого размера и прогоны верхней обвязки длинные, то сразу устанавливают и по одной промежуточной стойке, чтобы балки верхней обвязки не провисали.

Каждую стойку выравнивают по вертикали, крепят к нижней обвязке и фиксируют временными упорами.

- Монтируют верхнюю обвязку. Проверяют соблюдение уровней и плоскостей каждого элемента конструкции. При необходимости корректируют положение стоек.

- Устанавливают остальные стойки. Монтируют поперечины, укосины, дверную коробку и обустраивают проемы для окон или фрамуг.

Монтаж крыши

Двускатная крыша теплицы представляет собой висячую стропильную систему с опорой на длинные стороны верхней обвязки. В зависимости от размера каркаса стен это может быть один из следующих вариантов:

- При высоте 2 м и выше. У фронтальных арок в качестве низкой затяжки выступает поперечный брус верхней обвязки. Эти две арки вначале собирают в виде угла (без нижнего основания), затем поднимают на каркас и крепят вертикально, подпирая временными распорками. Остальные фермы монтируют на земле, и устанавливают уже в собранном виде.

- При высоте от 2-х метров и длинных прогонах. Арки дополнительно укрепляют бабками. В остальном алгоритм монтажа аналогичен предыдущему варианту — фронтальные арки устанавливают в полусобранном виде, остальные собирают на «земле», а затем поднимают и крепят к верхней обвязке.

- При высоте до 2-х метров у одной из фронтальных стен верхнюю обвязку «разрывает» дверная коробка. В этом случае перекладина коробки выполняет функцию приподнятой затяжки или ригеля. Все остальные арки собирают аналогичным образом.

После того, как несущая конструкция крыши установлена и закреплена, арки связывают прогонами, на которые крепят обрешетку для поликарбоната. Расстояние между прогонами и рейками обрешетки зависят от уклона крыши, толщины поликарбоната и норматива по снеговой нагрузке для региона.

Крепление поликарбоната проходит традиционно — в стык с зазором, который нужен для компенсации теплового расширения. Крепят к каркасу листы на саморезы с термошайбами, через заранее просверленные отверстия чуть большего диаметра. Монтаж начинают с крыши, продолжают на фронтонах, заканчивают длинными стенами.

Стыки закрывают соответствующими профилями — коньковым, угловыми, соединительными. Торцы закрывают герметизирующей лентой и торцевым профилем. На последнем этапе изготавливают и навешивают дверь и окна (форточки или фрамуги).

Источник

Еще один недостаток в том, что теплица из бруса и поликарбоната — это очень легкая постройка с высокой парусностью, и ей нужна надежная фиксация к грунту. А столбы этому условию не отвечают, и теплицу надо «якорить» в нескольких местах. Сам якорь представляет собой отрезок металлического профиля длинной до 1 м с крюком на конце, которым зацепляют нижнюю обвязку. Как вариант, можно заякорить каждый столб с помощью забитой в грунт трубы, которую затем обложить кирпичом на растворе.

Еще один недостаток в том, что теплица из бруса и поликарбоната — это очень легкая постройка с высокой парусностью, и ей нужна надежная фиксация к грунту. А столбы этому условию не отвечают, и теплицу надо «якорить» в нескольких местах. Сам якорь представляет собой отрезок металлического профиля длинной до 1 м с крюком на конце, которым зацепляют нижнюю обвязку. Как вариант, можно заякорить каждый столб с помощью забитой в грунт трубы, которую затем обложить кирпичом на растворе. Подходит большинству видов грунта участков, выделяемых для дач и частного домостроения. Сваи демонтировать сложнее, чем столбы, но это вполне реально, если возникнет необходимость переноса теплицы. С устройством утепленной забирки также проблем не будет.

Подходит большинству видов грунта участков, выделяемых для дач и частного домостроения. Сваи демонтировать сложнее, чем столбы, но это вполне реально, если возникнет необходимость переноса теплицы. С устройством утепленной забирки также проблем не будет.

Единственное ограничение в применении — сильнопучнистые грунты, так как вес конструкции явно недостаточен, чтобы компенсировать силы пучения (лучше выбрать сваи). Два вида — монолитные и сборные ленты. Монолитную ленту устраивают в том случае, если теплицу в обозримом будущем переносить не будут. Сборные ленты в этом отношении лучше — в случае необходимости их проще демонтировать.

Единственное ограничение в применении — сильнопучнистые грунты, так как вес конструкции явно недостаточен, чтобы компенсировать силы пучения (лучше выбрать сваи). Два вида — монолитные и сборные ленты. Монолитную ленту устраивают в том случае, если теплицу в обозримом будущем переносить не будут. Сборные ленты в этом отношении лучше — в случае необходимости их проще демонтировать.

Высота зависит от качества собственного плодородного слоя и рельефа участка. Если необходима засыпка привозного грунта, то при определении высоты надземной части учитывают толщину его слоя.

Высота зависит от качества собственного плодородного слоя и рельефа участка. Если необходима засыпка привозного грунта, то при определении высоты надземной части учитывают толщину его слоя.

Каждую стойку выравнивают по вертикали, крепят к нижней обвязке и фиксируют временными упорами.

Каждую стойку выравнивают по вертикали, крепят к нижней обвязке и фиксируют временными упорами.