Корень

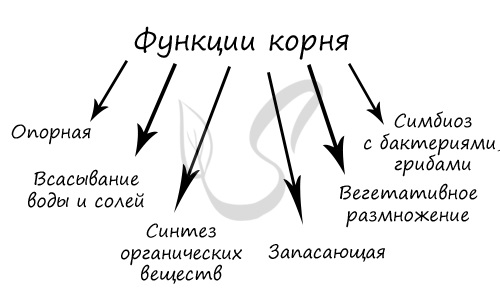

Корень — вегетативный орган растения, обладающий положительным геотропизмом (растет по направлению силы притяжения), имеющий цилиндрическую форму и радиальную симметрию. До тех пор пока на кончике корня есть верхушечная (апикальная) меристема, корень способен к росту. Ключевое отличие корня от побега в том, что верхушечная меристема защищена корневым чехликом, который покрывает ее. Запомните также, что на корне никогда нельзя найти листья. Основные функции корня:

- Опорная функция — закрепляет растение в почве (заякоривание)

- Всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвенного раствора

- Синтез органических веществ — в клетках корня происходит образование важных для растения соединений (алкалоиды, гормоны, аминокислоты)

- Запасание питательных веществ — корень накапливает крахмал, масла

- Вегетативное размножение — может осуществляться частями корня

Иногда на корнях закладываются придаточные почки — так называют почки, которые закладываются вне типичных мест развития почек (вне пазухи листа и верхушки побега). Из них прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками.

Симбиоз с бактериями, грибами

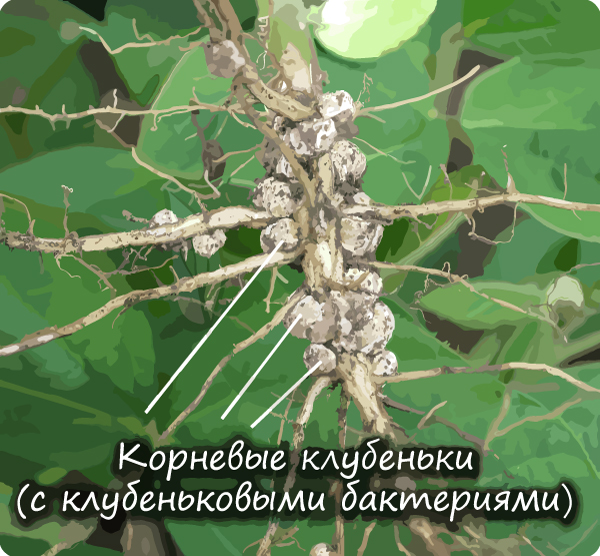

Клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии объединяются на корнях в особые образования — клубеньки. Эти бактерии способны преобразовывать атмосферный азот (молекулярное вещество) в азотсодержащие сложные вещества, которые усваиваются растениями. С мицелием грибов корень образует симбиоз, который называется микориза (или грибокорень).

Корневая система и происхождение корней

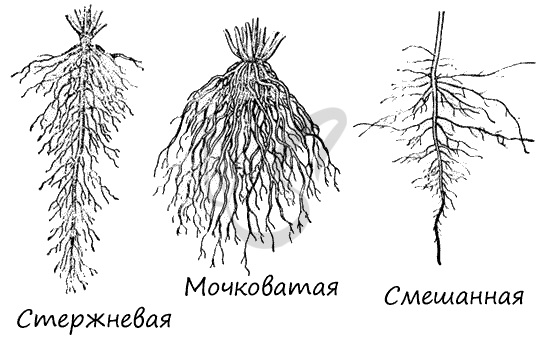

Корневую систему образуют в совокупности все корни растения. Она обеспечивает надежное заякоривание растения в почве. У растений встречается три основных типа:

- Стержневая корневая система

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению к главному подчиненное положение. Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика лекарственного, лопуха большого.

Мочковатая корневая система

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник большой, лютик едкий.

Смешанная корневая система

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. Смешанная корневая система характерна для клубники, земляники.

Зоны корня

Зоны корня являются отражением его роста и развития. Я всегда говорю учениками, что воображение — это самое важное. Представьте корень, растущий вглубь почвы. Он сталкивается со множеством проблем и задач, которые зоны корня помогают решать. По мере роста вглубь, зоны корня сменяют друг друга в направлении роста. Итак, какие же зоны корны выделяют?

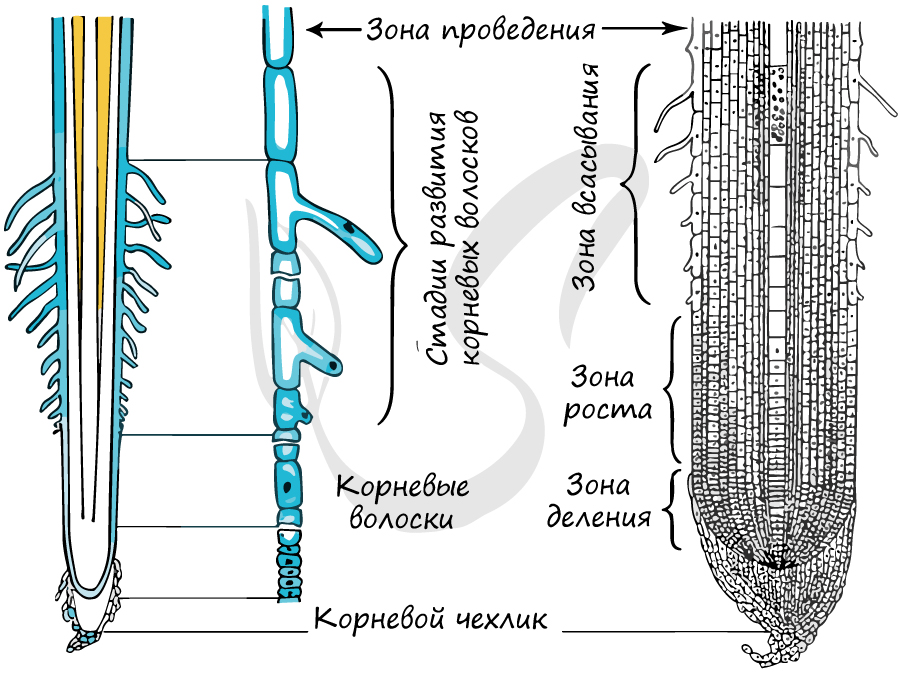

- Зона размножения (деления)

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке конуса нарастания. Такие молодые клетки особенно уязвимы, поэтому с целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой, образуя слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и снижающий трение о почву.

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У двудольных растений имеется дерматокалиптроген, из которого помимо корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее дифференцируется ризодерма (эпиблема).

Зона роста (растяжения)

В этой зоне поделившиеся «молодые клетки — взрослеют», набирают цитоплазматическую массу, увеличиваются в размерах. Именно за счет их роста зона деления корня проталкивается вглубь почвы, что и обеспечивает рост корня.

Здесь происходит дифференцировка клеток, формируются основные типы тканей. Клетки ризодермы (эпиблемы) образуют корневые волоски — волосовидный вырост. Важно отметить, что корневой волосок это вырост одной клетки. Однако клеток очень много, и в совокупности все их корневые волоски существенно увеличивают площадь всасывания корня. Врастая в почву, корневые волоски выполняют одну из важнейших функций корня — всасывание воды и растворенных в ней минеральных солей из почвенного раствора. По длине зона всасывания занимает 1-1,5 см.

По мере роста корня вглубь почвы корневые волоски отпадают, когда-то активная зона всасывания теперь становится другой крайне важной зоной — проведения. По протяженности зона проведения корня превосходит все остальные: она тянется вплоть до корневой шейки — места перехода корня в стебель, достигает десятков сантиметров.

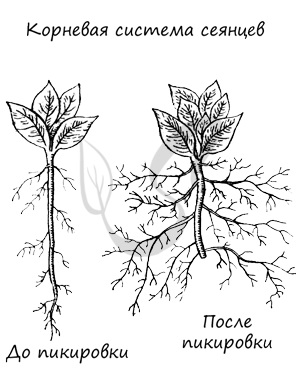

Пикирование (пикировка) корня

Это удаление верхушки главного корня вместе с зоной размножения. Таким образом садоводы останавливают рост главного корня и стимулируют развитие боковых и придаточных корней, корневая система получается разветвленной, и растение дает хороший урожай.

Корневое дыхание

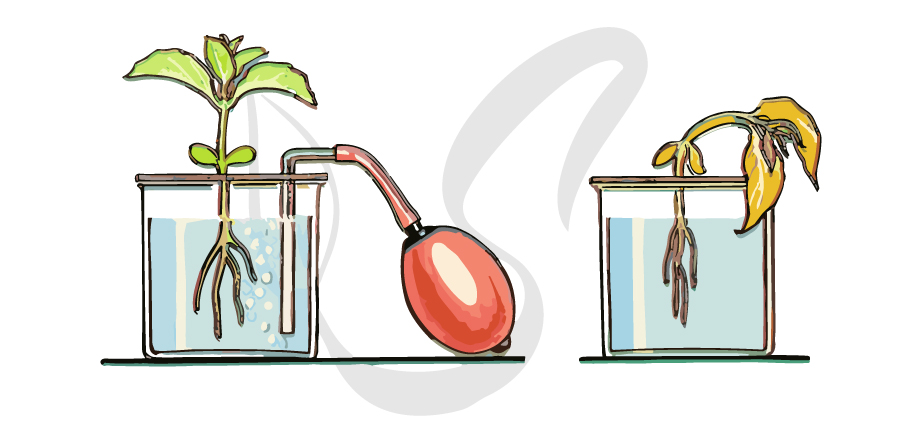

В корнях идет процесс дыхания, подобно тому, как и в других органах. Для нормального роста и развития к корню должен поступать свежий воздух, содержащий кислород. При плохой структуре почвы ее насыщение водой приводит к настоящему кислородному голоданию корней — асфиксии, и далеко не все растения устойчивы к этому явлению. Есть виды, которые совершенно не переносят затоплений и требуют хорошей аэрации почвы — дуб черешчатый, бук.

Отметьте для себя важность аэрации корней растения, посмотрев на следующий опыт. С помощью груши в левой части рисунка в воду накачивают воздух, частично растворяющийся в воде — корни получают кислород, растение развивается. Справа корневое дыхание затруднено, развитие растения замедлено, и, если асфиксия корней продолжится, растение погибнет.

Видоизменения корней

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного корня и основания стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом питательных веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей весной растение «оживает» именно благодаря запасу веществ в корнеплоде с прошлого года. На второй год растения плодоносят и цветут, после чего отмирают полностью.

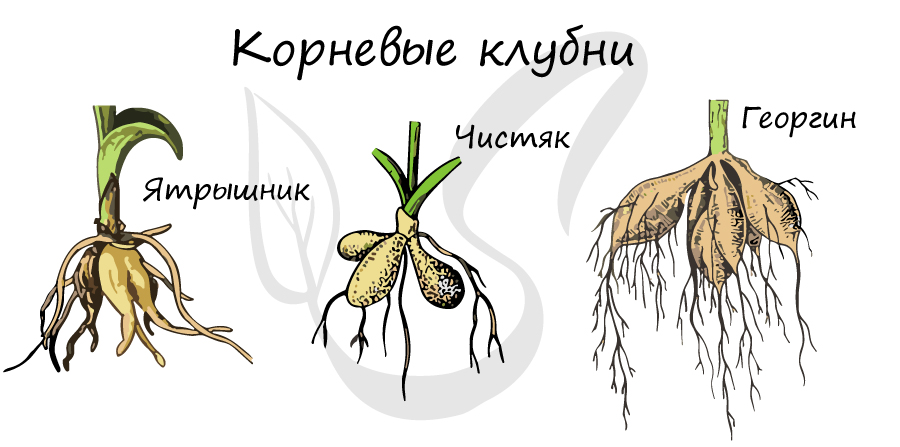

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают клубни. Имеются у чистяка, ятрышника, георгина, батата (сладкий картофель).

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная покровная ткань воздушных корней подобно губке впитывает воду из влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, монстеры.

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение», так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на других растениях, при этом совершенно не получающие от них питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается.

Это видоизмененные придаточные корни, выполняющие опорную функцию. Они прикрепляют растения к объектам окружающей внешней среды: стволам деревьев, фасадам зданий, корни прицепки помогают занять растению наиболее благоприятное с точки зрения освещенности место. Яркий примеры — плющ, ваниль.

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым «подпирая» растение. Придают опору растению и его ветвям, закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, фикус.

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней воздухом. Они приподнимаются над поверхностью воды и поглощают воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).

Образуются на стволах деревьев для опоры. Могут поддерживать ствол дерева над уровнем воды при затоплениях, укрепляют растение в иле или песчаном грунте приливной полосы морских побережий. Имеются у пандануса.

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти корни внедряются в стебли других растений и поглощают их соки: воду, растворенные в ней минеральные вещества, органические вещества. Имеются у повилики и заразихи. У омелы, погремка тоже имеются корни-присоски, но они всасывают только воду и растворенные в ней соли.

Бактериальные клубеньки представляют собой видоизмененные боковые корни, которые образуются в результате симбиоза растения и азотфиксирующих бактерий.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Часть почвы с корнями растений

Корни растений

В обычной почве очень много корней. Мы в этом воочию убеждаемся, когда видим бурты выкопанного картофеля, сахарной свеклы или же маниоки и батата в тропиках. Но не меньше их в естественных, «диких» условиях.

В кустарниковых тундрах масса корней достигает 200-300 центнеров на гектар, что составляет около 80 процентов массы всего растительного покрова.

В лесах на долю корней приходится не столь большая часть всей массы растений (15-30 процентов), поскольку слишком велика здесь масса стволов и ветвей деревьев. И все же абсолютные величины стоят того, чтобы о них упомянуть. В тайге это 300-800, в дубравах несколько больше, а в субтропических и тропических лесах масса корней достигает 900-1000 центнеров на гектар. Корни проникают в глубь почвы на многие метры, поставляя растениям воду и растворенные минеральные вещества. Корневые системы растений оказывают очень сильное влияние на химический состав и физические свойства почвы, ее проницаемость для воды и воздуха, на образование гумусовых веществ и их распределение. Корни участвуют в разложении минералов почвы, снабжают органическим веществом большинство почвенных микробов и животных.

Очень важна и способность корней выделять органические растворы — экскреты. Они вызывают глубокие изменения в химическом составе почвенной среды, влияют на жизнь микробов, животных, на жизнь других растений.

Изучение физиологии корней, их роли в питании надземной части растения насчитывает почти два с половиной столетия: первая книга на эту тему появилась во Франции в 1758 году. Большой вклад в изучение корневых систем растений внесли наши известные почвоведы Д. П. Прянишников, В. Р. Вильямс, Н. А. Качинский, С. П. Костычев.

Самые ближайшие к корню слои почвы, так называемая ризосфера, служат ареной бурной микробиологической активности бактерий, актиномицетов, грибов, водорослей и микроскопических животных: простейших, нематод, коловраток. Микробов привлекают не только органические вещества, выделяемые корнями, но и сами корни, живые и отмирающие. А животные неравнодушны еще и к самим микробам, которыми они питаются. Корни любого растения выполняют множество функций: они создают опору для всего растительного организма, закрепляя его в почве, они поглощают воду, минеральные вещества, в корнях происходит синтез многих органических соединений, через корни выделяются продукты обмена. Для моркови или свеклы корень — место хранения запасов, для осины или сирени — орган вегетативного размножения: от корней идут новые побеги.

«Рабочий орган» корней — корневые волоски — выросты клеток поверхностного слоя молодого корня. Они увеличивают всасывающую поверхность корней, выделяют ненужные вещества, служат опорой для растущей верхушки корня.

Удивительным образованием является микориза (по-русски — грибокорень) — взаимовыгодное сожительство гриба с корнем высшего растения, например гриба подосиновика с осиной или подберезовика — с березой.

Корневые волоски живут недолго, обычно один сезон. По мере роста корня на его верхушке все время образуется зона новых корневых волосков, а старые отмирают. Строение корней разных растений почти так же разнообразно, как и строение надземных частей. У деревьев многие корни живут десятилетия, даже столетия, а у степных трав после плодоношения вся корневая система может полностью отмирать.

Полагают, что количество растительной массы, создаваемой зерновыми культурами, составляет 60-110 центнеров на гектар, а отношение надземной массы к корневой в среднем равно 4:1, Так, в частности, обстоит дело с пшеницей, ячменем, кукурузой, овсом. Но нет ничего более утомительного, чем изучение продуктивности корневых систем в полевых условиях. Методика здесь сложна, кропотлива, а ошибки все же возможны, так как отмыть (а без этого невозможно изучать корневые системы) самые мелкие корешочки не всегда удается.

В песчаных пустынях масса корней во много раз, иногда в 10-20, превышает массу надземной растительности.

В прериях Северной Америки ежегодно обновляется около 0,5 килограмма корней на каждом квадратном метре почвы, или 25 процентов их биомассы. Отмирающие органические вещества пополняют запас перегноя в почве, но чтобы «набрать» современное содержание гумуса, требуется столетие для верхней и около шестисот лет для нижней части почвенного слоя. Разница объясняется тем, что большинство корней сосредоточено в самом верхнем слое, в глубину проникают немногие, а значит, и мала их масса; в глубине к тому же медленнее идут процессы обновления.

Каждый вегетационный сезон происходит нормальное природное отмирание корней и у плодовых растений (корнепад) или циклическое обновление, смена корней системы.

Мы не всегда отдаем себе отчет, в каких гигантских количествах корни «пьют» воду, а цифра — весьма внушительна: для леса она равна почти 10 тысячам тонн на гектар.

Многие корни используются в пищу человеком, а еще чаще — дикими животными, поскольку содержат крахмал, сахара, масла, витамины. Существуют даже специализированные животные, например слепыши, которые питаются только корнями растений, для чего проделывают в почве длинные ходы.

Сложные и многообразные отношения складываются между корнями и почвенными беспозвоночными. Беспозвоночные — сапрофаги проделывают исключительно важную работу, вместе с микробами утилизируя мертвые корневые остатки, освобождая место и питательные вещества для нового поколения растений. Прокладывая подземные лабиринты, они облегчают корням проникновение в глубину, обеспечивают их воздухом и водой.

Но эти отношения далеко не всегда складываются к обоюдной пользе. Многие беспозвоночные, особенно личинки насекомых, питаются живыми корнями растений. Перегрызая корни всходов и сеянцев, особенно у молодых посадок сосны, у свеклы, хлопчатника, насекомые способствуют их заболеванию или даже гибели. Так, за «чахотку» табака в Крыму принимали повреждения корней личинками жука песчаного медляка, настолько были похожи симптомы у заболевших растений и тех, которые пострадали от этих личинок. Личинки долгоносиков ситон развиваются в клубеньках на корнях бобовых там же, где и клубеньковые бактерии, и это тоже вредит растениям.

Однако даже такие обитатели почвы наносят не только ущерб: и они прокладывают растениям ходы, выедают подгнившие участки корня, способствуют расселению полезных микроорганизмов, экскременты животных служат питательной средой микробам. Правда, не все такие микробы полезны. Порой животные заражают растения вредными микробами, которых заносят в поврежденные участки корня, например нематоды, личинки луковой мухи и луковой мухи-журчалки. Но и корни своими выделениями создают иногда непригодные условия для жизни животных.

На этом основан один из методов борьбы с вредителями растений, которые разыскивают в почве нужные им растения по их «запаху» — корневым выделениям.

Выращивание нескольких сельскохозяйственных культур на одной и той же площади приводит к изменению популяции вредителей, — так утверждает группа биологов из Кембриджского университета. Дело в том, что взрослые насекомые не прочь поживиться и за счет других растений, которые, однако, оказываются совсем неподходящими для них. Обнаружив ошибку, вредители поспешно разбегаются, не успевая подчас отложить яйца. В этом смысле защитником капусты может выступить фасоль, а моркови — лук, который не только отвлекает внимание вредителей, но и блокирует их обоняние острым запахом.

И наконец, надо сказать о дыхании корней. Ведь выдыхаемая углекислота может в почве, где затруднен газообмен, достигать концентрации 10-12 процентов против 0,03 процента в атмосферном воздухе. Все ли животные способны это выдержать?

Так непросто складываются в почве отношения между корнями, микробами и растениями.

Источник