Часть урожая , которую крестьяне за пользование землей отдавали феодалу это : 1) Повинность 2) Барщина 3) Сброк 4) Все ответы ве

Родился в 356 г. до н.э. в г. Пелла (ныне на территории Греции). Умер в 323 г. до н.э., в возрасте 33 лет. Александр Македонский — прославленный и великий воин Древнего мира. Он умер, когда ему было всего 33 года, но за такую короткую жизнь успел создать целую империю, которая простиралась от Греции на западе до Индии на востоке.

Александр стал царем Македонии Александром III в возрасте 20 лет, после смерти своего отца, Филиппа II. Вскоре Александр Македонский стал расширять свои владения и в 332 г. до н.э. завоевал Египет. В последующие два года он победил персидское войско, стал царем Персии и в знак своей власти даже приказал сжечь величественный персидский город Персеполь (руины этого города сохранились по сей день). Затем Александр вторгся в Северную Индию, но его утомленные воины отказались продолжать поход, и он согласился вернуться на родину. Александр Македонский умер от лихорадки вскоре после возвращения из Персии.

В большинстве сражений Александр участвовал верхом на своем коне Буцефале. Когда старый конь умер, Александр выстроил город и назвал его в честь любимца Буцефалой. Кроме того, он приказал построить множество новых городов, которые в его честь были названы Асександриями. Самой знаменитой стала египетская Александрия, по- прежнему остающаяся одним из крупных городов страны. В юности Александр воспитывался философом Аристотелем и научился у него гордиться тем, что он родился в Греции. Но при этом Александр стремился, чтобы все народы его обширной империи жили в мире — как друзья, а не как враги. С этой целью он поручал важные дела не только грекам, но и выходцам из Персии и даже сделал своей второй женой дочь персидского царя.

После смерти Александра созданное им государство быстро распалось. После многолетней войны между военачальниками Александра оно разделилось на несколько мелких государств, в числе которых были Македония, Египет и Вавилония.

Источник

Что такое барщина и оброк

Барщина и оброк – это разновидности феодальной зависимости крестьян от землевладельцев, которые появились на Руси в эпоху формирования крепостной зависимости. Они были установлены между владельцами земель и людьми, которые проживали на этих землях. Те крестьяне, которые не могли себе позволить выкупить землю (потом они и вовсе потеряли это право), были вынуждены всю жизнь арендовать её у помещиков. Плата взималась деньгами, продуктами труда, либо трудовой повинностью.

Что такое барщина

Что означает понятие «барщина»? Барщиной называется принудительный труд крестьян в хозяйстве землевладельца. Она могла исчисляться как продолжительностью времени, так и объёмом работы. Барщина существовала на Руси ещё в эпоху «Русской Правды» (XI век) и практиковалась в некоторых регионах России вплоть до конца 1880-х годов. Определение «барщина» в западных регионах страны звучало как «панщина» (от слова «пан», а не «барин»).

Эта повинность крестьянина в пользу феодала получила широкое распространение в XVI веке, когда везде стало затруднительным брать оброк деньгами или продуктами. Основная часть крестьян жила очень бедно, и с них попросту нечего было взять. Поэтому была введена трудовая повинность: за пользование землёй крестьянин должен был бесплатно работать в хозяйстве помещика своим инвентарём.

Землевладелец сам определял, какие обязанности должны были выполнять его крестьяне на барщине: обрабатывать землю, заготавливать сено, работать на ремонтных и строительных работах и т.д. Барщина была также распространена среди монастырских крестьян (люди отрабатывали свою повинность на землях, принадлежащих монастырям).

Часто использовалась комбинированная феодальная зависимость: часть арендной платы крестьяне вносили оброком, а часть – отрабатывали барщиной.

Указ о трехдневной барщине

В 1797 году император Павел I своим указом от 5 апреля ограничил барщину тремя днями в неделю, а также запретил привлекать крестьян к работам в хозяйстве помещика по воскресеньям и праздничным дням. Эти ограничения соблюдались повсюду в России и в последующем.

Отмена барщины

Барщина и оброк просуществовали очень долго, несмотря на то, что они были явными пережитками феодализма. Эти повинности сохранялись даже после ликвидации крепостного права. Причинами тому было экономическое состояние страны, которое не могло подстроиться под новую систему отношений, а также грабительская сущность реформы: объявленные свободными крестьяне ещё должны были откупиться от помещиков, и мало у кого были средства на это. Они на протяжении десятилетий продолжали называться «временнообязанными».

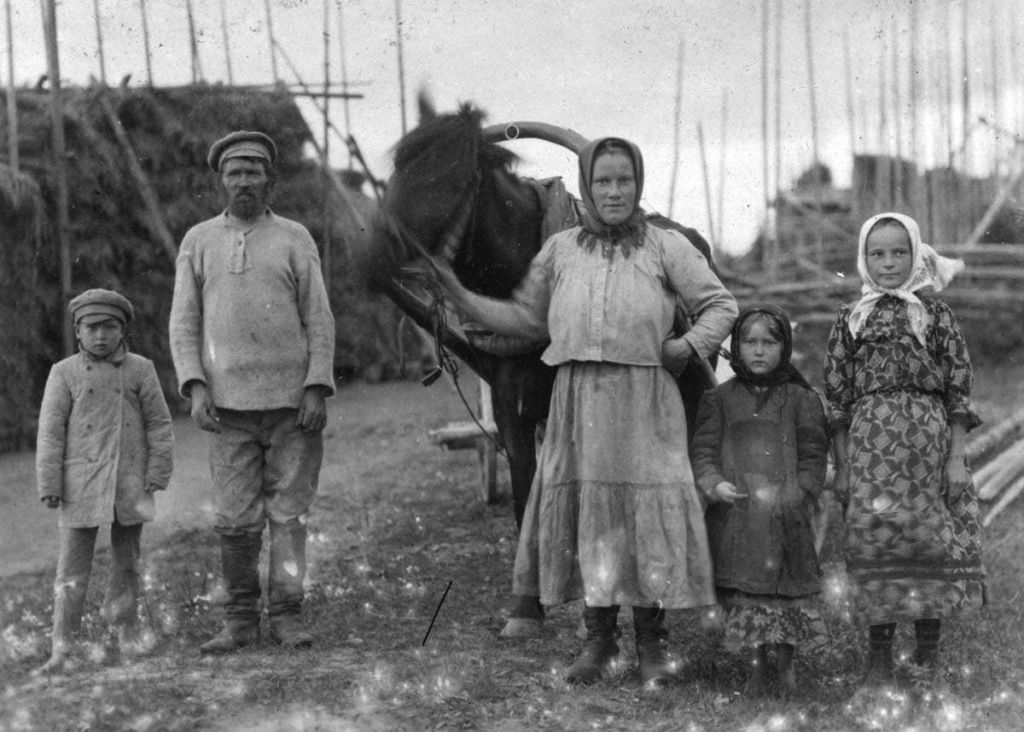

Крестьяне – определение

Крестьяне – это сельское население, занятое в сельскохозяйственном производстве. Первоначально это были свободные земледельцы. В раннем Средневековье они попали в экономическую и политическую зависимость от феодалов. Именно крестьяне являются основой всего русского народа.

По самой распространённой версии, слово «крестьянин» произошло от слова «христианин» в старорусском произношении. Главное отличие крестьянина от фермера состоит в том, что он живёт, главным образом, натуральным хозяйством и бо́льшую часть сельхозпродукции выращивает не на продажу, а потребляет в своей семье и отдаёт феодалу.

Что такое оброк

Оброк – одна из форм феодальной ренты, платёж феодалу в денежной либо в натуральной форме. Он взимался помещиками с крестьян, как арендная плата за пользование землёй.

При оброчной системе повинностей крестьяне имели возможность сами распоряжаться своим временем. В этом смысле они были более свободными, чем те, кто отрабатывал свою повинность барщиной. Они были меньше привязаны к земле, поэтому могли заработать и «на вольных хлебах» – различными промыслами, извозом и прочими видами деятельности, не обязательно связанными с сельским хозяйством. Основная часть государственных крестьян несли оброчную форму повинности.

Оброк просуществовал в натуральной форме до 1861 года, а в денежной форме – до 1863 года.

Натуральный оброк

В понятие «оброк» включалась любая дань, которую феодал взимал с крестьян: деньгами, продуктами сельского хозяйства, ремесленными изделиями и даже людьми (холопами).

Поскольку крестьяне жили натуральным хозяйством и деньги у них водились редко, натуральный оброк, выплачиваемый сельхозпродуктами (прежде всего, зерном) был более распространённым, чем денежный.

Платить оброк крестьяне перестали уже вскоре после манифеста от 18 февраля 1861 года, зато с них начали взимать выкупные платежи. А вот барщина в истории нашей страны задержалась дольше: в целом ряде регионов её практиковали вплоть до 1888 года, когда обязательные отношения крестьян к помещикам были прекращены законодательством. Термин «барщина» при этом мог уже не употребляться, но сущность отношений землевладельцев с крестьянами оставалась той же.

Источник

Политическая экономия.

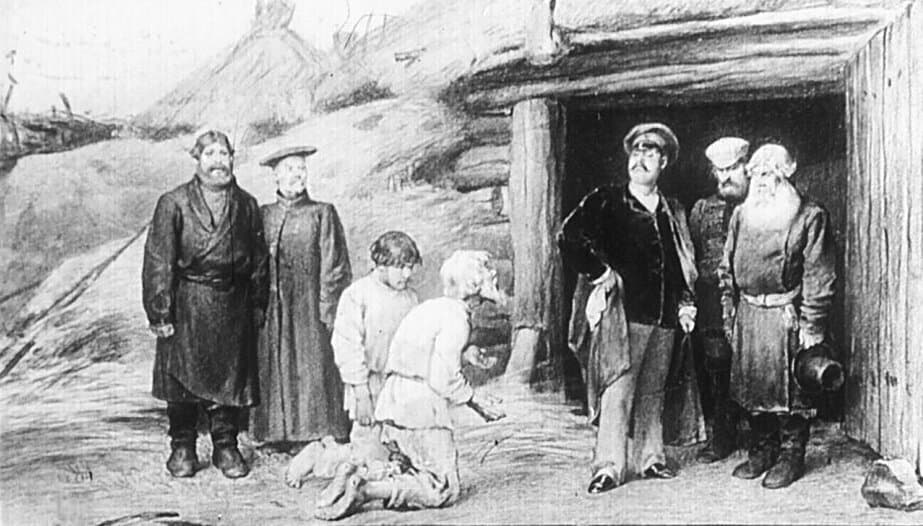

Производственные отношения феодального общества. Эксплуатация крестьян феодалами.

Основой производственных отношений феодального общества являлась собственность феодала на землю и неполная собственность на крепостного крестьянина. Крепостной крестьянин не был рабом. Он имел своё хозяйство. Феодал уже не мог убить его, но он мог его продать. Наряду с собственностью феодалов существовала единоличная собственность крестьян и ремесленников на орудия производства и на их частное хозяйство, основанная на личном труде.

Крупная феодальная земельная собственность являлась основой эксплуатации крестьян помещиками. Собственное хозяйство феодала занимало часть его земли. Другую часть земли феодал отдавал на кабальных условиях в пользование крестьянам. Крестьянин был вынужден работать на феодала в силу того, что важнейшее средство производства — земля была собственностью феодала. Феодал «наделял» крестьян землёй, отсюда название «надел». Крестьянский земельный надел был условием обеспечения помещика рабочей силой. Наследственно пользуясь своим наделом, крестьянин обязан был работать на помещика, обрабатывать помещичью землю с помощью своих орудий и рабочего скота, либо отдавать помещику свой прибавочный продукт в натуральной или денежной форме.

Такая система хозяйства неизбежно предполагала личную зависимость крестьянина от помещика — внеэкономическое принуждение. «Если бы помещик не имел прямой власти над личностью крестьянина, то он не мог бы заставить работать на себя человека, наделенного землей и ведущего свое хозяйство»[15].

Рабочее время крепостного крестьянина делилось на необходимое и прибавочное время. В течение необходимого времени крестьянин создавал продукт, необходимый для своего собственного существования и существования своей семьи. В течение прибавочного времени он создавал прибавочный продукт, который присваивался феодалом. Прибавочный труд крестьян, работающих в хозяйстве феодала, или прибавочный продукт, создаваемый крестьянином в его собственном хозяйстве и присваиваемый феодалом, образуют феодальную земельную ренту.

Феодальная рента часто поглощала не только прибавочный труд крестьянина, но и часть его необходимого труда. Основой этой ренты являлась феодальная собственность на землю, связанная с непосредственным господством феодала-помещика над зависимыми от него крестьянами.

При феодализме существовали три формы земельной ренты: отработочная рента, рента продуктами и денежная рента. При всех этих формах ренты эксплуатация крестьян помещиками выступала в неприкрытом виде.

Отработочная рента преобладала на ранних ступенях развития феодализма. Она выступала в виде барщины. При барщине крестьянин определённую часть недели — три дня или более — работал с помощью собственных орудий производства (соха, рабочий скот и т. д.) в господском имении, а в остальные дни недели работал в своём хозяйстве. Таким образом, при барщине необходимый труд и прибавочный труд крестьянина были чётко разграничены во времени и пространстве. Круг барщинных работ был весьма обширен. Крестьянин пахал, сеял и убирал урожай, пас скот, плотничал, рубил лес для помещика, перевозил на своей лошади сельскохозяйственные продукты, строительные материалы.

При барщине крепостной крестьянин был заинтересован в повышении производительности труда только во время работы в своём хозяйстве. Во время работы на помещичьей земле такой заинтересованности у крестьянина не было. Феодалы содержали надсмотрщиков, которые принуждали крестьян работать.

В ходе дальнейшего развития отработочная рента сменяется рентой продуктами. Рента продуктами выступала в вида натурального оброка. Крестьянин обязан был регулярно доставлять помещику определённое количество хлеба, скота, птицы и других сельскохозяйственных продуктов. Оброк чаще всего сочетался с теми или иными остатками барщинных повинностей, то есть с работами крестьянина на помещичьей усадьбе.

При ренте продуктами крестьянин весь свой труд — как необходимый, так и прибавочный — затрачивал по своему усмотрению. Необходимый труд и прибавочный труд уже не разделялись так осязательно, как при отработочной ренте. Крестьянин становился здесь относительно более самостоятельным. Это создавало некоторые стимулы к дальнейшему повышению производительности труда.

На более поздней ступени феодализма, когда получил сравнительно широкое развитие обмен, возникла денежная рента. Она выступала в виде денежного оброка. Денежная рента характерна для периода разложения феодализма и возникновения капиталистических отношений. Различные формы феодальной ренты часто существовали одновременно. «Во всех этих формах земельной ренты: отработочная рента, рента продуктами, денежная рента (как просто превращенная форма ренты продуктами), плательщик ренты всегда предполагается действительным возделывателем и владельцем земли, неоплаченный прибавочный труд которого непосредственно идет к собственнику земли»[16].

Стремясь увеличить свои доходы, феодалы облагали крестьян всякими поборами. Во многих случаях они имели в своём монопольном владении мельницы, кузницы и другие предприятия. Крестьянин вынужден был пользоваться ими за непомерно высокую плату натурой или деньгами. Помимо натурального или денежного оброка, вносимого феодалу, крестьянин должен был выплачивать всевозможные подати государству, местные сборы, а в некоторых странах — десятину, то есть десятую часть урожая, в пользу церкви.

Таким образом, основой существования феодального общества был труд крепостных крестьян. Крестьяне производили не только сельскохозяйственные продукты. Они работали в поместьях феодалов в качестве ремесленников, воздвигали замки и монастыри, прокладывали дороги. Руками крепостных крестьян строились города.

Хозяйство феодала, особенно на ранних ступенях его развития, было в своей основе натуральным хозяйством. Каждое феодальное владение, состоявшее из барской усадьбы и принадлежащих феодалу деревень, жило обособленной хозяйственной жизнью, редко прибегая к обмену с внешним миром. Потребности феодала и его семьи, нужды многочисленной челяди на первых порах удовлетворялись теми продуктами, которые производились в барском хозяйстве и доставлялись оброчными крестьянами. Более или менее крупные имения располагали достаточным количеством ремесленников, большей частью из числа дворовых крепостных. Эти ремесленники занимались изготовлением одежды и обуви, производством и починкой оружия, охотничьего снаряжения и сельскохозяйственного инвентаря, постройкой зданий.

Крестьянское хозяйство также было натуральным. Крестьяне занимались не только сельскохозяйственным трудом, но и домашним ремесленным трудом, главным образом переработкой сырья, производимого в их хозяйстве: прядением, ткачеством, изготовлением обуви, хозяйственного инвентаря.

В течение длительного времени для феодализма было характерно сочетание земледелия как основной отрасли хозяйства с домашним промыслом, имевшим подсобное значение. Те немногие привозные продукты, без которых нельзя было обойтись, как, например, соль, изделия из железа, доставлялись на первых порах странствующими купцами. В дальнейшем, в связи с ростом городов и ремесленного производства, разделение труда и развитие обмена между городом и деревней сделали большой шаг вперёд.

Эксплуатация зависимых крестьян феодалами составляла главную черту феодализма у всех народов. Однако в отдельных странах феодальный строй имел свои особенности. В странах Востока феодальные отношения в течение длительного времени сочетались с отношениями рабства. Так было в Китае, Индии, Японии и в ряде других стран. Большое значение на Востоке имела феодальная государственная собственность на землю. Например, в период Багдадского халифата при господстве арабов (особенно в VIII—IХ веках нашей эры) большая часть крестьян-общинников жила на земле халифа и платила феодальную ренту непосредственно государству. Феодализм на Востоке характеризуется также живучестью патриархально-родовых отношений, которые использовались феодалами в целях усиления эксплуатации крестьян.

В земледельческих странах Востока, где орошаемое земледелие имеет решающее значение, крестьяне оказались в кабальной зависимости от феодалов, потому что не только земля, но и водные ресурсы и ирригационные сооружения составляли собственность феодального государства или отдельных феодалов. У кочевых народов земля использовалась как пастбище. Размеры феодального землевладения определялись количеством скота. Крупные скотовладельцы-феодалы были фактически крупными собственниками пастбищ. Они держали крестьянство в зависимости и эксплуатировали его.

Исходя из изложенного, можно было бы следующим образом сформулировать главные черты основного экономического закона феодализма: присвоение феодалами для своего паразитического потребления прибавочного продукта путём эксплуатации зависимых крестьян на основе собственности феодала на землю и неполной собственности его на работников производства — крепостных.

Источник