Чем богата почва лесов

Лес и почва

Взаимодействие между лесом и почвой проявляется в изменении лесом свойств почвы и во влиянии почвы на рост леса. Древесные породы менее требовательны к минеральным веществам почвы, чем травянистая растительность. Так, сосновый лес извлекает в год 1 га 16 кг золы, 1 кг окиси калия и 0,5 кг фосфорной кислоты. Луговая же растительность извлекает в год с 1 га 328 кг золы, 82 кг окиси калия и 31 кг фосфорной кислоты. В первые годы роста древесные породы особенно нуждаются в зольных элементах, поэтому применение удобрений в лесных питомниках весьма полезно для ускорения роста посадочного материала.

По мере роста леса почва обогащается лесной подстилкой. Мелкие отмирающие части деревьев (листва, хвоя, ветви и пр.), из года в год увеличивающие слой лесной подстилки, содержат значительно больше зольных веществ, нежели стволовая древесина. Так, в хвое сосны содержится в 9 раз больше фосфорной кислоты и в 3 раза больше калия, чем в древесине. Если принять за единицу количество калия в годичном приросте древесины соснового леса, то пшеничное поле будет содержать в годичном приросте растений 4, луг 10, картофельное поле 15 единиц калия. При этом с сельскохозяйственных площадей весь калий уносится вместе с урожаем, между ем как зольные вещества и азот, потребляемые лесом из глубоких слоев почвы и грунта, откладываются в верхнем слое почвы в виде лесной подстилки, Разлагаясь, лесная подстилка увеличивает плодородие лесных почв.

Наименьшее количество золы содержат хвойные породы (1,3%) и наибольшее — лиственные породы, в особенности разводимые в степях.

Древесные породы по количеству отлагающейся в их древесине золы могут быть расположены в следующем убывающем ряду: белая акация, ильмовые, ясень, бук, дуб, чёрная ольха, ель, берёза, лиственница, сосна обыкновенная.

Количество золы в годичном приросте насаждения на одном гектаре выражает потребность древесных пород в зольных веществах. При этом некоторые породы с высокой усвояющей способностью корневой системы (например, белая акация) могут извлекать из почв с малым количеством зольных веществ необходимые для них большие количества зольных веществ. По этой требовательности к зольным веществам почвы древесные породы могут быть расположены в убывающий ряд: ильмовые, ясень, клён, бук, граб, дуб, чёрная ольха, осина, ель, лиственница, берёза, белая акация, сосна обыкновенная. Таким образом, белая акация, хотя она и обладает большою потребностью в зольных веществах, но вследствие значительной усвояющей способности своей корневой системы, малотребовательна к составу почвы. Обыкновенная сосна, находясь в конце обоих рядов, отличается одинаково малой потребностью в зольных веществах и малой требовательностью к зольным веществам почвы. Способность древесных пород извлекать необходимые дли них значительные количества зольных веществ из почв, бедных этими веществами, называется требовательностью к зольным веществам почвы.

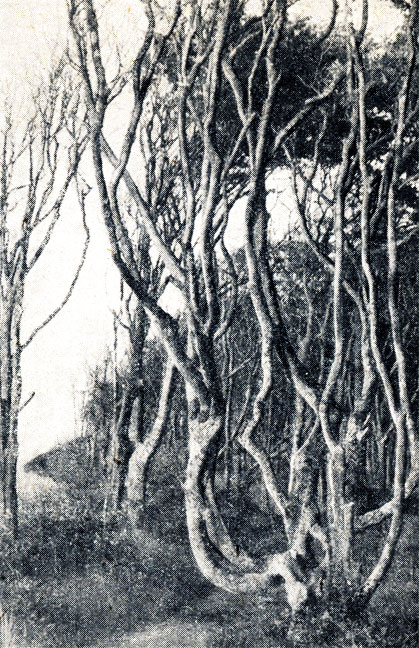

Рис. 56. Искривление стволов в 60-летнем буковом насаждении под влиянием ветров. Берег Балтийского моря

Древесные растения производят в год в несколько раз больше органического вещества, нежели травянистые, причём они извлекают из почвы во много раз меньшее количество зольных веществ. В лесу органические вещества, задерживая взмученные части в подстилке и уменьшая забивание пор в почве, усиливают просачивание воды в почву и повышают влагоёмкость почв. Вместе с тем органические вещества смягчают в лесу температурные колебания в почвах, что особенно важно в засушливой полосе и на песчаных почвах. В лесных почвах органические вещества представлены в виде мёртвой подстилки, а также в виде перегноя, или гумуса. Перегной лесной почвы, или лесной гумус, является продуктом разложения микроорганизмами органических веществ. Лесной перегной встречается в виде кислого гумуса, называемого обычно грубым, и нейтрального гумуса, называемого мягким.

Кислый, или грубый, гумус характеризуется плотною слоистостью (пружинит под ногою) и наличием грибов с ясно выраженным мицелием, он содержит значительное количество углерода и имеет кислую реакцию. Кислый гумус распространён в густых хвойных лесах, где он обусловливает подзолообразовательный процесс и сравнительно малую водопроницаемость почв, вызывающую нередко их заболачивание. Кислый гумус может быть использован как ценное азотистое удобрение, для чего он перемешивается рыхлящими орудиями с минеральным слоем почвы сплошь или частично, полосами или площадками. Для устранения кислого, или грубого, гумуса желательно выращивание смешанных хвойно-лиственных насаждений с лиственным подлеском, осветление почвы прореживанием леса. В особо ценных насаждениях, если позволяют экономические условия, применимо известкование почвы, благодаря чему усиливается просачивание воды в почву и способность её сохранять теплоту. К богатым известью почвам приурочены лиственница, ясень, липа, а также бук.

Нейтральный, или мягкий, гумус характеризуется рыхлым, зернистым сложением (легко продавливается ногами), присутствием червей, энергично обрабатывающих гумус, обилием бактерий, значительным количеством азота. Нейтральный гумус распространён в лиственных и смешанных лиственно-хвойных лесах, где этот гумус обусловливает высокую продуктивность насаждений и значительную водопроницаемость, порозность и прогреваемость почв. Поэтому нейтральный, или мягкий, гумус весьма желателен в лесах сельскохозяйственного и водоохранного значения, где уход за лесом Должен быть направлен к увеличению количества гумуса. На бедных почвах накопление гумуса может быть достигнуто проведением несложных хозяйственных мероприятий: разбрасыванием хвороста, остающегося при рубках, культурой древесных и травянистых растений-азотособирателей (акация жёлтая и белая, ольха, ракитник, люпин и др.). В питомниках и очень ценных насаждениях для накопления гумуса вносят азотистые удобрения.

Влияние леса на почву проявляется в развитии процессов почвообразования, протекающих в связи с составом насаждений. В таёжной полосе, в еловых и сосновых лесах происходит оподзоливание почв. Лесная подстилка, образуемая чистыми ельниками, отличается значительной толщиной и плотностью, с трудом разлагается, образуя плотный гумус. Почвы под ельниками получают малое количество атмосферных осадков, плохо прогреваются и сильно уплотняются. Органические кислоты разлагают часть почвы, приобретающую характерный для подзола белесый цвет 1 . Такое оподзоливание почв под хвойными лесами имеет различное выражение в зависимости от условий климата и материнской породы.

1 ( Примером подзолообразующей роли ельников является специальный опыт акад. В. Р. Вильямса, который в 1904 г. заложил в Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева два лизиметра с одинаковой почвообразующей породой (валунный красный суглинок) глубиною в 1 м. Один лизиметр был засажен ёлочками, а другой зарос травой. Оба лизиметра были вскрыты в 1938 г. Оказалось, что под травянистым покровом минеральная порода окрасилась в темно-бурый цвет на глубину в 6 см, а гумуса накопилось 4%. Под ельником же образовался плотный войлок лесной подстилки до 6 см, минеральная порода приобрела белесый оттенок на 5 см, белесые же потёки подзола простирались на глубину до 15 см, а гумуса оказалось всего лишь 0,9%)

В полосе хвойных лесов и в полосе смешанных хвойно-лиственных лесов берёза улучшает почву, обогащая её основаниями и образуя нейтральный, или мягкий, гумус своей листвой, содержащей большое количество кальция. Теми же свойствами и даже ещё большими, благодаря клубенькам-азотособирателям на корнях, обладает белая акация. На юге почвоулучшающее значение имеют ильмовые породы, граб, бук и многие кустарники.

В лесостепной полосе дуб вызывает сильную деградацию чернозёма, заключающуюся в уменьшении количества гумуса в верхних частях почвенного слоя, в накоплении его в нижних частях почвенного слоя и придании почве характерной ореховатой структуры. В связи с этим в дубравах увеличивается проницаемость почв для воды, воздуха и тепла, что усиливает защитные свойства дубовых насаждений.

На песчаных почвах накопителем гумуса является сосна, что обусловливает широкое разведение её на бедных песчаных почвах и летучих песках, которые сосна делает пригодными для сельскохозяйственных культур. Ценной почвоувлажняющей породой является лиственница. Почва под лиственницей значительно рыхлее, нежели под сосною, благодаря глубоко идущей и хорошо разветвлённой корневой системе. В лиственничных насаждениях, теряющих на зиму хвою, зимние осадки почти полностью достигают почвы, что способствует переводу азота, окиси калия и фосфорной кислоты лесной подстилки в легко растворимые соединения.

Благоприятное влияние леса на почву в целом заключается в извлечении зольных веществ и азота из глубоких слоев почвы и в переносе этих веществ путём отложения лесной подстилки в верхнюю часть почвы, где эти питательные вещества могут быть использованы культурными травянистыми растениями. Поэтому при временном использовании свежих вырубок, например, из-под дуба, под сельскохозяйственные культуры получается больший урожай, чем на полевых землях. Временное сельскохозяйственное пользование на вырубках и в междурядьях лесных посадок ещё мало изучено, но оно имеет большое значение для расширения кормовой площади и поддержания лесной почвы в культурном состоянии.

Источник

Лесное почвоведение — назначение и определение

Почва является природным телом и тем ресурсом, который сложно возобновить естественным путем. Она появилась в результате выхода на земную поверхность горных пород из-за того, что действовал ветер, была влага, поступающая из атмосферы, менялся климат и изменялась температура воздуха. На таких породах развивались микроскопические живые организмы, они разрушали породы. Потом на разрушенных породах поселились мхи и лишайники, их разлагали микроорганизмы. Так образовался главный органический элемент почвы – гумус, в котором содержались питательные вещества, нужные растениям.

Появившиеся различные виды растений и животных до конца разрушили горную породу и превратили ее в почву. Ее обогащают органические вещества, которые появляются после разложения микроскопическими организмами отмерших растений. Гумус минерализируется и с помощью микроскопических организмов становится доступен для питания растений. Но он нужен также и для образования структуры почвы – прочных комков. Самая лучшая структура для почвы – мелкокомковатая либо зернистая.

Почва на разных растительных и климатических территориях различна. Меняют ее и различные живые существа, климатические условия, деятельность людей (не всегда полезная и нужная). Люди вносят в нее удобрения, тем самым обогащая ее. Так почва повышает свою способность к плодородию. Если почву эксплуатировать неправильно, то почвенный покров нарушается, она заболачивается и засаливается, теряется ее плодородие.

Почву изучает наука под названием почвоведение. В общем смысле почвоведение является биологической наукой, изучающей появление и развитие различных видов почв и ее главного свойства – плодородия, а также изучающей строение, состав и характеристики всех видов почвы на нашей планете и их распределение по всему земному шару. Главными задачами данной науки стали исследование условий обеспечения наиболее эффективного почвенного плодородия и создание методов его обеспечения на всех видах почвы.

Люди с давних времен изучают почву в качестве главного средства работы, связанной с земледелием. Скорее всего, впервые люди познакомились с почвой, когда перестали собирать дикорастущие ягоды, фрукты, пригодные к еде коренья и грибы, а начали выращивать на полях злаковые культуры и обрабатывать почву.

Поначалу информация о почве была скудной и неполноценной, но человечество развивалось, а вместе с ним совершенствовались и усложнялись техника и методы обрабатывания почвы. Сведений о почве стало больше, их в итоге систематизировали. Почву успешно изучили жители Древнего Египта, Вавилона, Ассирии, Древней Греции, Древнего Рима, Китая и Индии. Уже тогда почву орошали, удобряли и старались улучшить качество почвы и повысить ее плодородие, чтобы получать хороший урожай (иначе мог наступить голод).

Почвоведение в нашей стране появилось в конце девятнадцатого столетия, его основал Василий Васильевич Докучаев. Он первым обнаружил, что плодородие является главным почвенным свойством, и что в составе почвы есть как живые так и неживые компоненты в отличие от горных пород. А Павел Андреевич Костычев развивал агрономческое направление почвоведения, исследуя взаимодействие почвы и растений, а также процессы образования плодородия.

Наиболее важно изучать почву для развития сельского хозяйства, чтобы повысить плодородность почвы, знать, как правильно использовать удобрения и проводить мелиорационные мероприятия, разрабатывать агротехнические приемы.

Почвы лесов и их изучение

Почвоведение стало базой для специализированного научного направления для лесоводства, лесных растений, устройства лесных насаждений и лесной мелиорации. Оно называется лесное почвоведение.

Почвоведение лесов изучает лесорастительные характеристики почвы и дает лесоводственную оценку. Все это является базой для лесоводства и лесоразведения. Данное почвоведение раскрывает значение почвы при формировании и поддержке хорошей производительной способности леса, а еще значения деревьев в управлении водным режимом и динамикой почв на определенной территории.

Лес является главным элементом биосферы. Ученные подсчитали, что территории, которые покрыты левами, занимают четыре миллиарда гектар (это примерно такая же площадь, какую занимают все сельскохозяйственные угодья). Если использовать лес нерационально или вообще уничтожить все леса на планете, то все люди погибнут, так как не будет достаточного количества кислорода и воды на Земле.

Леса содержат примерно восемьдесят процентов живого вещества всего земного шара. Они хоть и занимают третью часть суши, но распределены неравномерно. На территории Российской Федерации и Канады лесов значительно больше, чем территорий без леса. Наша страна является одной из богатейших лесом государств. У нас двадцать два процента мировых лесных угодий. В нашей стране более сорока процентов территории покрыто лесами.

С севера на юг количество тепла возрастает, а количество влаги уменьшается. Это ведет к изменениям почвы и леса.

Их последовательность такова:

- тундровые почвы

- мерзлотно-глеево-подзолистые почвы

- кустарники и низкие леса(как хвойные, так и лиственные)

- таежные почвы

- подзолистые, подзолисто-глеевые, дерново-подзолистые и болотные почвы

- смешанные лесами (в них есть и хвойные, и лиственные деревья)

- лесостепные почвы

- серые лесные почвы и черноземные почвы (мощные)

- широколиственный лес

- степные почвы

- черноземные (со средней мощностью) и каштановые почвы

- лес оазисного вида (либо естественного леса вовсе нет)

- пустынные почвы

- бурые и светло-каштановые почвы

- нет естественного леса

Почвы лесов формируются под влиянием растений, которые произрастают на данной территории (особенно деревьев). Деревья влияю на количество гумуса в почве, на процессы выщелачивания и подкисления, на появление оползней.

Разные виды деревьев оказывают разное влияние на почвенную структуру, на ее химический, водный, тепловой и аэрорежимы, на почвенную микрофлору. Все это происходит из-за разных систем корней и иных отличий.

Некоторые виды деревьев положительно влияют на почву (лиственница, вяз, береза, ольха), а другие деревья оказывают отрицательное влияние на нее (ель).

Деревья, на которых растут листья, дают почве мягкий гумус, азот, золу, уменьшают кислотность почвы, способствуют развития благотворной микрофлоры, образуют бурый лесной вид почвы и чернозем. Хвойные деревья дают почве грубый гумус, образуют подзолистый вид почвы. Чтобы улучшить лесорастительные характеристики почвы лучше всего чередовать хвойные и лиственные деревья.

Различные виды деревьев приурочены к определенным видам почвы, а именно: обычно сосна растет на песчаной почве, ель – на суглинке, липа – на глинистой почве, дуб и ясень – на серых лесных почвах и на черноземных почвах, ольха – на перегнойных почвах, осина – на полугидроморфных легких почвах.

Почвы лесов в основном являются плодородными. Листва растений опадает, образуя лесную подстилку на почве, так появляется гумус. Для растений он является питательной средой, получается своеобразный круговорот.

Во время пожара в лесу, лесная подстилка на почве выгорает до слоя минералов либо сгорает совсем, так повреждаются корни деревьев. К примеру, ели могут сгореть совсем, а сосны и лиственные деревья сгорают процентов на тридцать от своего начального количества.

Почвообразованию способствуют почвоохранная и водоохранная функции леса. Чем старше лесные насаждения, тем больше меняется их влияние на почву. Например, когда лес совсем молодой, то в почву попадает большой и плодородные опад. Когда насаждения осины и ели уже перестояли, то суглинок очень уплотняется, появляется подзолисто-гелевый слой почвы. Если почвы тяжелые, то полная вырубка хвойных деревьев приведет к появлению болот.

Почвоведение лесов и лесоведение стали научной базой для увеличения эффективности лесных насаждений, мероприятий по мелиорации лесной зоны, а также агролесомелиоративных мероприятий.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что почвоведение лесов является важным научным направлением для рационального использования лесных угодий со всеми их запасами и сохранения лесных территорий всей Земли.

Источник