Чем обеззаразить конский навоз

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ НАВОЗА

Среди большого количества факторов передачи возбудителей инфекционных болезней животных одно из первых мест занимает навоз. Отмечены многочисленные случаи возникновения инфекционных болезней у животных, соприкасающихся с инфицированным навозом, полученным от больных животных. Установлено, что в навозе и моче продолжительно выживают патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов (микобактерии туберкулеза — 77 дней; возбудитель паратуберкулезного энтерита—11 месяцев; возбудитель рожи свиней в моче — до 203 дней; возбудитель некробактериоза в моче — 15 суток, в фекалиях — 50 суток). Особенно остро проблема обеззараживания навоза встала при промышленном животноводстве.

В ветеринарной практике используется несколько способов обеззараживания навоза.

На крупных комплексах жидкий навоз разделяют на твердую и жидкую фракции путем применения системы отстойников. Твердую фракцию навоза складывают в штабеля для биотермического обеззараживания, после чего вывозят на поля для приготовления компостов. Жидкую фракцию сливают в аэротенки для биологической очистки за счет разложения веществ под влиянием аэробной микрофлоры. Осветленную жидкость обеззараживают хлором из расчета не больше 15 мг на 1 л. Такую жидкость используют для смыва навоза.

В последнее время жидкий навоз, контаминированный неспорообразующими возбудителями, дезинфицируют жидким аммиаком. Обеззараживание достигается при расходе 30 кг аммиака на 1 м массы навоза и экспозиции 5 суток.

Другой способ обеззараживания навоза — длительное выдерживание его в навозохранилищах. За это время погибают патогенные микроорганизмы.

Дезинфекция жидкого навоза с помощью химических средств с применением гомогенизации. В процессе гомогенизации происходит измельчение и растворение частиц навозной массы, в результате чего возбудители заболеваний частично освобождаются от защищающих их органических веществ, что позволяет вносить в 15 раз меньше дезинфектанта, чем без гомогенизации. В качестве дезинфектантов используют формальдегид, тиазон, негашеную известь.

Жидкий навоз при влажности не менее 96% можно обеззараживать термическим способом с помощью пароструйной установки (ОСП-20).

Сжигают навоз при сибирской язве, эмфизематозном карбункуле, чуме и других болезнях в навозосжигательных печах или земляных траншеях (глубиной

0,75 и шириной 0,75-1 м). Поперек траншеи на высоте 40-50 см от дна кладут металлические брусья, под которыми размещают дрова, а сверху — навоз.

Биотермическое обеззараживание навоза проводят на фермах, где нет гидравлического смыва. Высокую температуру создают термофильные микроорганизмы, размножающиеся при определенных условиях: наличии воздуха и влажности 50-70%. При спорообразующих возбудителях этот метод не применяют. Для укладывания навоза отводят изолированное место не ближе 200 м от животноводческих помещений, водоемов и колодцев и без уклонов к ним. При отсутствии типового навозохранилища выкапывают яму глубиной 25 см, заполняют ее глиной на 15-20 см и утрамбовывают, укладывают навоз от здоровых животных (50-60 см), а затем рыхло укладывают навоз от больных и зараженных ровными слоями высотой 2,5-3 м, шириной 3 м, длина произвольная. Навоз от крупного рогатого скота если в нем нет соломы, перед укладкой или в процессе укладки смешивают с соломой, торфом или конским навозом в соотношении 4:1. Важное значение имеет величина угла, образующегося вследствие наклона боковых сторон штабеля, так как при прямых стенках у основания штабеля слой навоза становится тонким и это создает неблагоприятные условия для получения высокой температуры. Толщина покрывающего слоя (солома, песок, земля) с боков и сверху летом не менее 20 см, зимой — 30-40 см. В навозе от разных видов животных температура при биотермическом обеззараживании бывает неодинакова: конский навоз — до 75°С, овечий — до 65°С, коровий без подстилки — 40°С. При температуре воздуха ниже 0°С для активизации бактериологического процесса в не замерзшем и замерзшем навозе используют острый пар (горячую воду) или свежий навоз, добавляемый в штабель. Началом срока обеззараживания считают день подъема температуры в штабеле до 60-70°С.

После этого навоз выдерживают 12 мес. Навоз, обсемененный микобактериями туберкулеза, обеззараживают выдерживанием в течение двух лет в траншее.

Для обеззараживания навозную жижу в жижесборнике смешивают с хлорной известью, в которой должно содержаться активного хлора не менее 25% при споровых инфекциях (сибирской язве, эмфизематозном карбункуле, столбняке и др.), 1 кг хлорной извести на 20 л навозной жижи, при неспорообразующих (туберкулезе, бруцеллезе, роже, пастереллезе и др.) и при вирусных инфекциях 0,5 кг хлорной извести или на каждый 1 м2 жидкого навоза берут 7,5 л формалина с содержанием 37% формальдегида при экспозиции 72 часа.

Источник

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ НАВОЗА

Навоз — это органическая масса, состоящая ‘из экскрементов (фекалии и моча) животных и использованной подстилки (солома, торф, опилки). Наличие органических веществ делает навоз ценным удобрением, повышающим плодородие почвы и улучшающим ее структуру.

Различают навоз жидкий, полужидкий и твердый, чаще с подстилочным материалом. Жидкий, навоз получается при содержании крупного рогатого скота и свиней без применения подстилки при гидравлическом методе уборки навоза. На крупных животноводческих фермах и промышленных комплексах получаются огромные объемы жидкого навоза влажностью до 93%. На свиноводческом комплексе, например, при выращивании 108 тыс. голов свиней в год образуется до 1 млн. м 3 навозных стоков, в которых содержится свыше 1000 т азота, достаточного для удобрения 4 тыс. га почвы.

Навоз как ценное удобрение необходимо сохранять. Однако следует учитывать, что навоз — это самый опасный фактор передачи возбудителей инфекционных и особенно инвазионных болезней. В фекалиях животных содержится огромное количество различных микроорганизмов. В частности установлено, что 14,7-18,7% общей массы экскрементов крупного рогатого скота доставляют бактерии. Количество же бактерий в 1 мг достигает 20-165 млн. В конском навозе обнаружено более 30 различных представителей микроорганизмов, причем аэробов значительно больше, чем анаэробов. В навозе, полученном от животных, больных заразными болезнями, обнаруживают возбудителей соответствующей болезни, многие из которых в течение длительного времени остаются в нем жизнеспособными. Весьма продолжительно сохраняются в этой органической среде яйца и личинки гельминтов.

Навоз может быть фактором распространения дерматомикозов, что объясняется способностью грибов культивироваться в самых различных условиях. Так, возбудитель стригущего лишая может расти и длительное время выживать на любых субстратах как растительного, так и животного происхождения. Возбудители дерматомикозов (микроспорой, трихофитон), содержащиеся в пораженных волосах, сохраняют патогенность в навозе более восьми месяцев. Столь продолжительная выживаемость грибов создает опасность возникновения дерматомикозов у животных, которых содержат в сырых, занавоженных помещениях.

Многочисленными исследованиями установлено, что возбудитель туберкулеза выделяется в окружающую животного среду вместе с его экскрементами. Пребывание в желудочно-кишечном тракте животного не изменяет вирулентности туберкулезной палочки. Корова в среднем в сутки может выделить с фекалиями до 37млн. туберкулезных микробов. Туберкулезную палочку обнаруживали в фекалиях не только явно больных, но и у 41,2% животных, реагирующих на туберкулин. В твердом навозе возбудители туберкулеза, паратуберкулезного энтерита крупного рогатого скота, листериоза, бруцеллеза, пастереллеза, салмонеллеза и рожи свиней сохраняются жизнеспособными от 70 до 260 дней. Вирусы болезни Ауески, ящура, гепатита утят, чумы птиц сохраняются в навозе летом от 7 до 20 дней, в осенне-зимний период от 19 до 60 дней. В жидком навозе сроки сохраняемости некоторых патогенных микроорганизмов другие. Разбавление навоза водой приводит к увеличению периода выживаемости возбудителей болезней более чем в три раза по сравнению с сохраняемостью возбудителей в компактной массе навоза. Зимой при постоянной температуре в навозе около 8%возбудители болезней выживают более длительно, чем летом, так как обычная температура жидкого навоза в этот период года бывает не ниже 18°. Например, возбудитель рожи свиней в жидком навозе в весенне-летний период сохраняется жизнеспособным 90 дней, в осенне-зимний — 160 суток; возбудитель салмонеллеза крупного рогатого скота соответственно 90 и 160 дней; бруцеллы — 100 и 180 дней.

Яйца гельминтов в жидком навозе, заложенном в отстойниках открытого типа в октябре-ноябре, сохраняют жизнеспособность 12 и более месяцев, а в навозе весенне-летнего периода 4-5 месяцев.

Следовательно, необеззараженный жидкий навоз и зимой и летом представляет серьезную угрозу обсеменения водоемов, почвы, подпочвенных вод, кормов и пастбищ опасными для людей и животных возбудителями. Данное обстоятельство вызывает необходимость осуществлять дезинфекцию навоза всех категорий.

Обеззараживание жидкого навоза производят несколькими методами: в очистных сооружениях; путем длительного выдерживания в емкостях; химическими средствами с применением гомогенизации; радиоактивным кобальтом и пр.

Обеззараживание навоза в очистных сооружениях осуществляют в крупных животноводческих комплексах, где для удаления его из помещения используют гидросмыв и существует специальная система очистных сооружений. Из помещений навоз и моча через щелевые полы проваливаются в расположенные под ними каналы.

По каналам и системам труб из помещения жидкость направляется в главный коллектор, уложенный в грунте под продольным коридором, а затем попадает в наружную самотечную канализационную сеть, откуда поступает в приемный резервуар насосной станции.

Для облегчения транспортировки навоза самотеком в навозные каналы добавляют воду из расчета 15-16 л на одну взрослую голову крупного рогатого скота и 1,5 л на одну голову откормочной группы. Периодически производят очистку каналов водой или жидкостью, полученной путем рециркуляции очищенного и обеззараженного навоза.

В приемном резервуаре жидкость после барботирования погруженными в нее фекальными насосами по дается в вертикальные отстойники для отстаивания, а затем на фильтры, вибрационного типа. Здесь происходит разделение навоза на твердую и жидкую фракции. Твердую фракцию навоза укладывают в штабеля, в которых под влиянием высокой температуры происходит биотермическое обеззараживание.

Жидкая фракция навоза, освобожденная от твердых частиц, поступает в аэротенки для биологической очистки за счет разложения веществ под влиянием аэробных микроорганизмов. Образующийся в аэротенках активный ил направляется в отстойники, откуда часть его возвращают в аэротенки для поддержания необходимой концентрации, а излишки ила подают на иловые площадки для подсушивания и последующего использования как удобрения.

Осветленная после отстаивания жидкость из отстойников по самотечному трубопроводу идет для доочистки на вторую ступень сооружений, где проходит очистную систему, а именно: приемную камеру, песколовки, первичные отстойники-аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, аэробные сбраживатели, песочные фильтры. Эта система сооружений позволяет осуществлять очистку сточных вод механически и биологически. Твердый осадок, получаемый в результате обработки навозной жидкости в очистных сооружениях первой и второй ступени, вывозят на поля, а очищенную от взвешенных веществ жидкость хлорируют в сборном резервуаре насосной станции и подают на поля в качестве удобрения; при наличии системы рециркуляции она может быть использована для промывания каналов для сбора навоза.

Дозу хлора устанавливают в каждом отдельном случае в зависимости от степени очистки жидкости и от количества взвешенных веществ, обычно она бывает в пределах не выше 15 мг на 1 л. Более высокая доза хлора требуется тогда, когда жидкость плохо очищена от взвешенных веществ. Однако вместо повышения дозы хлора более целесообразно ввести в систему очистных сооружений технические усовершенствования, обеспечивающие более высокий уровень очистки воды от загрязнений.

Описанная система позволяет полностью использовать стоки комплексов для рециркуляции с последующим внесением их в поля орошения. Там, где отсутствует достаточная территория для орошения, по согласованию с санитарной инспекцией Минздрава очищенные и обеззараженные воды сбрасывают в естественные водоемы.

Обеззараживание путем длительного выдерживания навоза в емкостях используется в животноводческих комплексах, где фекалии и моча животных из помещений поступают через решетчатые железобетонные полы в лотки, откуда с помощью гидросмыва направляются в навозоприемники емкостью 70 м 3 каждый. Последние расположены с наружной стороны у продольных и у торцовых стен животноводческих помещений.

Из навозоприемников стоки насосами перекачиваются поочередно в четыре навозохранилища емкостью 12000 м3 каждый. Здесь при длительном хранении навозная жидкость расслаивается на твердую и жидкую фракции. Для обеззараживания стоков от крупного рогатого скота их выдерживают не менее семи месяцев, а стоков из свинарников -12-14 месяцев. За этот период в жидкостях, как правило, погибают патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов. По истечении сроков выдерживания расслоившуюся жидкую фракцию через камеру фильтрации, расположенную в торце каждого навозохранилища, перекачивают в полевые хранилища, где в навозный сток добавляют необходимое количество чистой воды и насосами подают на поля орошения. Оставшийся в навозохранилище осадок укладывают в штабеля на площадках с твердым покрытием для досушивания и используют в качестве органического удобрения.

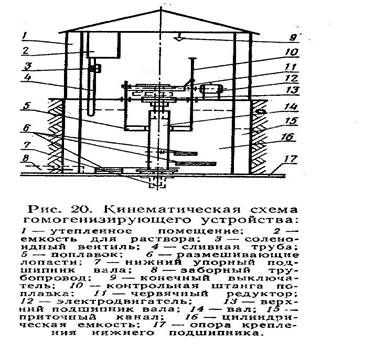

Дезинфекция химическими средствами с применением гомогенизации. Метод основан на внесении в жидкий навоз (без его предварительного разделения на жидкую и твердую фракции) химических средств и усилении действия их гомогенизацией с помощью особого устройства лопастного типа (рис. 20).

В процессе гомогенизации происходит измельчение и растворение частиц навозной массы, в результате чего возбудители заболеваний частично освобождаются от защищающих их органических веществ, увеличивается площадь соприкосновения химических дезинфицирующих средств с поверхностью возбудителя. Кроме того, при гомогенизации протекают окислительные процессы, которые усиливают действие химических средств навозбудителей инфекционных болезней. Применение метода гомогенизации при ящуре и болезни Ауески позволяет вносить в 10-15 раз меньше дезинфектанта, чем без Гомогенизации.

Наиболее приемлемыми дезинфицирующими средствами для обеззараживания жидкого навоза без его предварительного фракционирования являются формальдегид, тиазон, негашеная известь и др.

Внесение рекомендуемого количества дезсредств обеспечит обеззараживание навоза и позволит использовать его после осветления как для рециркуляции при повторном смыве навоза, так и в качестве органического удобрения без опасения загрязнения внешней Среды избытком вредных химических веществ.

Обеззараживание радиоактивным кобальтом эффективно при различных инфекционных и инвазионных болезнях. После гамма-облучения жидкий навоз можно использовать для различных целей: полива сельскохозяйственных угодий, рециркуляции, реутилизации и т. д.

Кроме того, навоз частично дезодорируется, в нем увеличивается также осаждаемость взвешенных веществ на 75%.

Пароструйный метод, основанный на подогревании навоза до температуры 130°, является наиболее надежным, обеспечивающим гибель таких стойких возбудителей болезней, как споры микробов сибирской язвы и др.

Другие методы обеззараживания жидкого навоза. Разрабатываются и другие методы обеззараживания и утилизации стоков.

1. Термический способ обеззараживания бесподстилочного жидкого навоза и его илового осадка осуществляют с помощью огневых установок с погруженными в жидкость горелками. Производительность установки 6 м 3 в 1 ч.

2. Способ интенсивного окисления обеспечивает обеззараживание от гельминтов всей массы жидкого навоза крупного рогатого скота и свиней. Он основан па принципе интенсивного окисления навоза при подаче в него воздуха, пригоден для ферм с 50, 150 и 300 м 3 навоза в сутки. Необходимое время для дезинвации при режиме температур от 50 до 60°-6 ч, для дезинфекции — 4 суток.

3. Самоочищение и утилизация навоза в естественных водоемах. Жидкий навоз из животноводческих помещений первоначально поступает в горизонтальные отстойники, оборудованные дренажем, на которых осаждается твердая фракция навоза. По мере накопления осадка отстойник отключают и жидкость направляют в другой отстойник. Осветленная верхняя жидкость из первого отстойника полностью стекает в пруд-накопитель, а оставшийся над дренажем осадок под воздействием внешних факторов (температура, солнце, ветер) постепенно высыхает до необходимой кондиции, после чего его используют в качестве органического удобрения.

Работу отстойников чередуют таким образом, чтобы в одних из них накапливался осадок, в других (отключенных) — осадок высыхал, из третьих — удаляют высохший осадок, готовый для удобрения полей.

Емкость пруда-накопителя, куда стекает осветленная из отстойников жидкость, рассчитана на 200-дневное ее накопление, что особенно важно для осенне-зимнего периода (с октября по май). В прудах-накопителях под воздействием некоторых видов бактерий происходит разложение органических веществ с образованием минеральных солей азота, фосфора, калия и др. Одновременно происходит частичное отмирание патогенных микроорганизмов и гибель яиц и личинок гельминтов.

Накопленные за зимний период и частично минерализованные стоки постепенно последовательно поступают в летний период в двухступенчатые биологические мелководные пруды для дальнейшей очистки. В биодобавки, а отработанную последрожжевую бражку используют для удобрения полей. Расчеты показывают, что из 100 т навоза с влажностью 90% можно получить свыше 1 т сухих кормовых дрожжей (10% влажности).

Биотермическое обеззараживание навоза. Метод применим на небольших животноводческих фермах (200- 400 голов), где нет гидросмыва.

Биотермический метод обеззараживания основан на возникновении в штабелях навоза высокой температуры под влиянием жизнедеятельности термогенных микроорганизмов, которая и оказывает губительное действие на возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных, а также на мух. Размножение термогенных микроорганизмов в штабелях навоза возможно лишь при определенных условиях. Такими условиями являются: достаточное для размножения микробов поступление воздуха в толщу штабеля, а также определенная степень влажности навоза. Для создания аэробных условий навоз в штабеля укладывают рыхло, не допуская его утрамбовывания. Сухой навоз рекомендуется смочить водой, К сильно увлажненному навозу (мокрому) либо прибавляют некоторое количество сухого навоза, подстилки, торфа или мусора, либо укладывают его в штабеля для обеззараживания, когда он достаточно подсохнет.

Максимальное увлажнение навоза должно быть в пределах 50-70% по отношению к сухому веществу. Сухой навоз поливают водой из расчета 10-15 л на 1 м 3 . В холодное время года целесообразно пользоваться для этого теплой водой.

Количество влаги в навозе зависит от вида животных, от которых он получен, что, в свою очередь, оказывает влияние на эффективность обеззараживания навоза. Так, температура в штабелях конского навоза с оптимальной влажностью при биотермическом обеззараживании достигает 75°, овечьего — 65°, а коровьего без подстилки — 40°.

Биотермическим методом можно обеззаразить навоз от возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, а также от яиц и личинок гельминтов и мух. При спорообразующих возбудителях биотермический метод не применяют. На этом основании биотермическому обеззараживанию рекомендуется подвергать только навоз, обсемененный неспорообразующими возбудителями инфекций. Навоз, обсемененный спорообразующими возбудителями, необходимо сжигать.

Целесообразно подвергать биотермическому обеззараживанию с последующим использованием для удобрения навоз, обсемененный возбудителями дерматомикозов. Установлено, что в навозе, уложенном в штабеля и пролежавшем 2 месяца, возбудители дерматомикозов теряют способность к культивированию на питательных средах и снижают свойственную им патогенность. Ослабленные биотермическими процессами в навозе дерматомицеты, попадая вместе с перегоревшим навозом в почву, теряют и патогенные свойства.

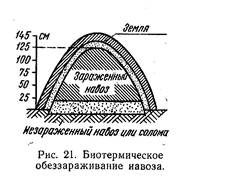

Техника биотермического обеззараживания навоза. Для укладывания навоза отводят изолированное место не ближе 200 м от животноводческих помещений, водоемов и колодцев и без уклонов к ним, там устраивают типовые навозохранилища, рекомендуемые инструкцией по хранению навоза в колхозах и совхозах (рис. 21).

При низком стоянии грунтовых вод допускается углубление котлована навозохранилища в землю до 1 м, тогда как при высоком их уровне котлован должен быть мелким (глубиной 20-40 см). Навозохранилища можно устраивать и непосредственно на поверхности земли.

При отсутствии типового навозохранилища можно пользоваться более простым устройством для укладки навоза. Для этого в земле выкапывают яму (около 25 см) и утрамбовывают в ней слой глины в 15-20 см, сверху укладывают незараженный навоз слоем 50-60 см. На него накладывают зараженный навоз штабелем высотой 2,5-3 м и шириной 3 м. Длина при наличии большого количества навоза произвольная. Вокруг площадки по краям устраивают оградительные канавки глубиной 25-30 см и такой же ширины, куда неминуемо попадают уползающие из штабеля для окукливания в почве личинки мух. Дно канавок периодически посыпают сухим инсектицидом или заливают небольшим количеством раствора какого-либо инсектицида, губительно действующего на личинок.

Укладка навоза большими штабелями облегчает и удешевляет обработку. Важное значение имеет величина угла, образующегося боковыми сторонами штабеля. Наклон штабеля должен быть более пологим, что гарантирует равномерную высокую температуру и уменьшает трату материала для покрытия. В качестве последнего рекомендуются торф, солома, песок или земля. Если по хозяйственным соображениям использование этого материала затруднительно, его можно с успехом заменить навозом, уже подвергнутым биотермическому обеззараживанию. Толщина покрывающего слоя с боков и сверху должна быть летом не менее 15-20 см, зимой — не менее 50 см.

Укрытие штабеля торфом или землей значительно сокращает потери аммиака, что имеет важное значение для дальнейшего использования навоза в качестве удобрения.

Земля или торф предохраняет навоз от выветривания и высыхания, способствуя более интенсивным биотермическим процессам. Торфяная покрышка заслуживает предпочтения, так как, поглощая аммиак, сама может служить впоследствии прекрасным удобрением.

Уложенный в штабеля навоз выдерживают не менее месяца. Если же в штабеле высокая температура (50-60°) возникла поздно и держится более месяца, тогда штабель выдерживают дольше — до спадения в нем температуры, т. е. до прекращения биотермических процессов.

Биотермическое обеззараживание навоза успешно можно проводить не только летом, но и зимой. Однако процессы самонагревания в зимнее время возможны только в штабеле, сложенном из свежего незамерзшего навоза. В замерзшем навозе жизнедеятельность микроорганизмов, продуцирующих тепло, ослабляется и возобновляется только весной. По этой причине с наступлением оттепели замерзшие штабеля навоза иногда перекладывают заново, чем создают условия для быстрого возникновения биотермических процессов в навозе; это ускоряет в дальнейшем использование его в хозяйственных целях.

В зимний период при возникновении в хозяйстве какой-либо острой инфекционной болезни навоз необходимо сразу же укладывать для биотермического обеззараживания с более толстым по сравнению с летним слоем покрытия. Но если по какой-либо причине навоз своевременно не уложен в штабеля и промерз, а обеззараживать его необходимо, тогда принимают меры к активизации в штабелях биотермических процессов. С этой целью рекомендуется мерзлый навоз переложить рыхло в штабель по общепринятой методике со слоем покрытия 50-60 см и ввести в него в течение 10-24 ч по трубам или батарее, уложенным у основания штабеля, острый пар из любого парообразователя. В растаявшей и хорошо покрытой массе навоза в разных местах штабеля возникают очаговые биотермические процессы, в которые постепенно вовлекаются соседние участки, охватывая таким путем весь штабель.

Обеззараживание навоза можно считать законченным лишь по прекращении биотермических процессов после спадения в штабеле температуры.

Сжигание навоза — наиболее надежная мера уничтожения в навозе возбудителей. Сжигание обязательное мероприятие при получении навоза от животных больных сибирской язвой, эмфизематозным карбункулом и при особо опасных болезнях, указанных соответствующей инструкцией.

Существует несколько простых и сложных сооружений для сжигания зараженного навоза. Можно его сжигать и в траншее, глубина ее 75 см, ширина 75-100 см. На высоте 40-50 см от дна поперек траншеи кладут металлические брусья, служащие колосниками. Внизу под брусьями помещают горючий материал, сверху навоз. Если навоз сырой, его для более быстрого загорания смешивают с сухим мусором. На некоторых железнодорожных дезопромывочных станциях существуют специальные печи для сжигания навоза.

Источник