Почвенные бактерии и их ценность

Почвы, которые сегодня присутствуют на Земле, были образованы в результате жизнедеятельности бактерий. Перерабатывая минеральные частицы горных пород и смешивая их с продуктами переработки отмерших органических соединений и результатом собственной жизнедеятельности, микроорганизмы постепенно превратили безжизненные скалистые долины нашей планеты в плодородные земли. Живые микроорганизмы и бактерии – важнейший элемент цепи естественного круговорота в природе. Считается, что именно они являются двигателем этого процесса.

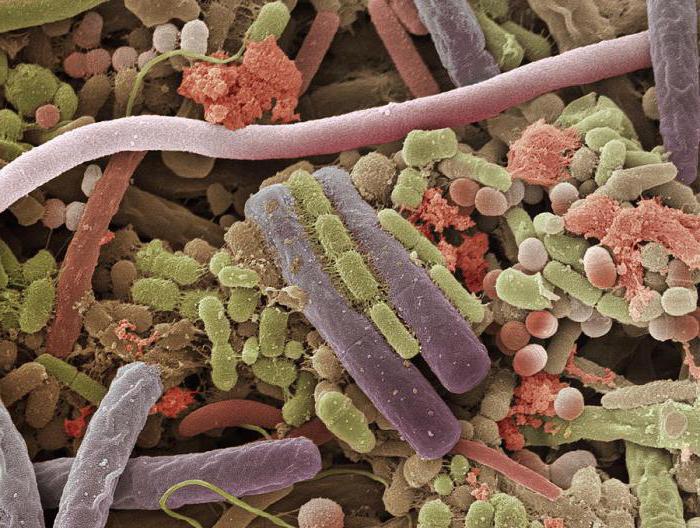

В природе их очень много: всего в одном грамме лесного грунта содержатся десятки и даже сотни миллионов почвенных бактерий разных видов и подвидов.

Естественный круговорот

В процессе роста растения воспроизводят сложнейшие органические вещества из простых веществ: воды, минеральных солей и углекислого газа. Микроорганизмы, живущие в почве, в результате своей жизнедеятельности перерабатывают отмершие части растений и погибшие организмы в перегной, разлагая тем самым сложные вещества на простые. Эти компоненты растения могут снова использовать для своего развития и роста.

Распространение почвенных микроорганизмов

Бактерий вокруг нас великое множество и распространены они почти везде. Их нет разве что в кратерах действующих вулканов и на небольших участках испытательных полигонов, где проводятся взрывы атомного оружия. Никакие другие жесткие условия окружающей среды не мешают существованию бактерий. Они спокойно переносят ледники Антарктики и живут в воде обжигающих кипящих источников, спокойно приспосабливаются к раскаленным пескам жарких пустынь и живут на скалистых склонах горных вершин. Их настолько много, что вполне возможно, что некоторые названия почвенных бактерий мы еще даже не знаем. На Земле все живые существа постоянно взаимодействуют с микрофлорой, часто выполняя при этом роль ее хранителя и распространителя.

Микрофлора почвы очень богата и разнообразна. Всего в одном кубическом сантиметре может встречаться до миллиарда бактерий. Однако популяция почвенных микроорганизмов может изменяться. Это зависит от типа и состава почвы, ее состояния, а также глубины изучаемого слоя.

Как питаются бактерии

Почвенные микроорганизмы могут получать энергию несколькими способами. Некоторые из бактерий этой группы являются автотрофными, то есть могут самостоятельно вырабатывать собственные вещества для питания, а какие-то из них в качестве питания используют в пищу органические соединения. Именно последняя группа, представляющая гетеротрофные бактерии, и заслуживает отдельного внимания. Среди гетеротрофных представителей царства микроорганизмов, выделяют три основные группы бактерий:

У каждой из этих категорий не только различный способ питания, но и образ жизни совершенно разный. Какие-то виды могут существовать только в воздушной или кисломолочной среде, каким-то микроорганизмам для полноценного существования нужен процесс гниения и разложения, а какие-то представители могут прекрасно чувствовать себя в безвоздушном пространстве. Такие бактерии могут встречаться абсолютно везде на нашей планете.

Почвенные бактерии

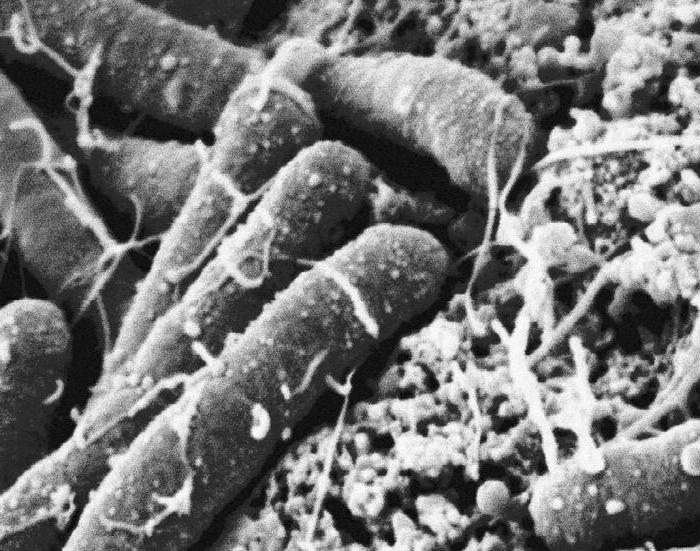

Среда обитания таких бактерий – почва. Они представляют собой мельчайшие одноклеточные микроорганизмы. Обитают эти существа в тончайших водных пленках в почве вокруг корневых систем различных растений. Благодаря своим небольшим размерам, они могут расти, развиваться и адаптироваться к быстро изменяющимся условиям окружающей среды гораздо быстрее, чем другие более крупные и сложные микроорганизмы. Особенности их формы позволяют этим бактериям прекрасно приспосабливаться к среде обитания, поэтому их строение за всю историю эволюции осталось в неизменном виде. Обычно такие микроорганизмы имеют форму шара, палочки или имеют изогнутую геометрию.

В своем большинстве бактерии почвенные являются хемосинтетиками, т. е. питаются продуктами, полученными в результате окислительно-восстановительных реакций при участии углекислого газа. В процессе своей жизнедеятельности они производят вещества, необходимые для роста и развития других микроорганизмов.

Семейство почвенных микроорганизмов достаточно разнообразно. Здесь присутствуют такие бактерии, как:

- Азотфиксаторы, которые способны усваивать молекулы азота и синтезировать его в органические соединения.

- Почвенные бактерии гниения, которые способствуют распаду сложных веществ на простые. Эти микробы играют важную почвообразовательную роль.

- Бактерии, способствующие восстановлению тяжелых металлов.

- Бактерии брожения – масляно-, молочно- и уксуснокислые.

- Болезнетворные микроорганизмы.

Азотофиксаторы

Уникальной способностью этой группы почвенных бактерий является умение усваивать молекулы азота из воздуха, что невозможно для растений. Однако в результате синтеза, произведенного азотофиксаторами, азот может усваиваться растениями. По образу существования эти бактерии делятся на свободноживущих и симбионтов, то есть тех, которым необходимо взаимодействовать с другими микроорганизмами.

Клубеньковые азотфиксаторы – симбионты, имеющие продолговатую овальную или палочкообразную форму. Обычно они вступают во взаимодействие с бобовыми культурами, такими как горох, чечевица, люцерна и т. д.

Поселившись в корневой системе, они образуют шарообразные узелки, которые видны даже невооруженным глазом, и живут внутри них. Симбиоз бактерий и растения приносит обоюдную выгоду. Данный вид микроорганизмов поставляет в корневища азот, в то время как питание почвенных бактерий происходит за счет переработки продуктов, получаемых непосредственно из растения и его отмерших частиц. Для многих растений клубеньковые уплотнения – единственный источник азотсодержащих соединений. Однако в средах с повышенным содержанием азота клубеньковые микроорганизмы прекращают вступать во взаимодействие с некоторыми растениями. Они очень избирательны и активируются только в определенных видах и сортах.

Сегодня принято делить фиксирующие азотные соединения организмы на две группы. Первая группа – это микробы, способные вступить в симбиоз с растениями. К их числу относят такие виды, как Rhizobium, Bradyrhizobium, Mezorhizobium, Sinorhizobium и Azorhizobium, которые могут жить и свободно, не вступая во взаимосвязь. Вторая группа почвенных ассоциативных азотфиксаторов – это более приспособленные к свободному существованию в почве. В качестве примера почвенных бактерий можно назвать Azospirillum, Pseudomonas, Agrobacterium, Klebsiella, Bacillus, Enterobacter, Flavobacterium Arthrobacter, Clostridium, Azotobacter, Beijerinckia и другие роды.

Бактерии гниения

Сапрофиты (бактерии гниения) обычно живут на поверхности грунта. Они обитают в верхних слоях почвы, на отмерших частях корневых систем растений, на поверхности погибших личинок. В качестве источника своей жизнедеятельности используют органическую мертвую ткань: в огромных количествах обнаруживаются на останках животных, упавших листьях и плодах растений. Результатом их жизнедеятельности является быстрое разложение и утилизация мертвых тканей. Они в значительной степени улучшают состав почвы, наполняя ее питательными веществами.

К семейству сапрофитов относится большая часть представителей почвенных бактерий. Существует два вида подобных микроорганизмов. Одни из них живут в бескислородных средах, а другим для полноценной жизнедеятельности обязательно нужен воздух. Это свободноживущие организмы, которые никогда не вступают в симбиоз.

К питательным органическим соединениям сапрофиты достаточно требовательны. Любой перерабатываемый ими продукт должен содержать определенные компоненты, что влияет на процесс их роста, развития и жизнедеятельности. Обязательные питательные соединения — это:

- азотосодержащие соединения или определенный набор аминокислот;

- витамины, белковые и углеводные соединения;

- пептиды, нуклеотиды.

Как происходит процесс

Гниение органики происходит благодаря тому, что микроорганизмы, способствующие разложению материи, обладают метаболизмом. В результате этого процесса разрушаются химические связи молекул ткани, содержащей соединения азота. Питание микроорганизмов осуществляется вследствие захвата элементов, содержащих белок и аминокислоты. В результате ферментации продуктов, поступающих в организм бактерии, из белковых соединений высвобождается аммиак и сероводород. Таким образом микроорганизмы получают энергию для своего дальнейшего существования.

В природе бактерии гниения играют первостепенную роль в восстановлении и минерализации почвы. Отсюда и часто встречающееся название бактерий этого типа – редуцент. В процессе своей жизнедеятельности редуценты превращают органические вещества и биомассы в простейшие соединения СО2, Н2О, NH3 и другие. Среди гнилостных бактерий широко распространены аммонифицирующие микроорганизмы — неспорообразующие энтеробактерии, бациллы, спорообразующие клостридии.

Бактерии брожения

Способ питания почвенных бактерий брожения заключен в переработке органических сахаров. В естественной природной среде они обычно встречаются на поверхности растений, плодов и ягод, в молочных продуктах и в различных слоях эпителия птиц, животных, рыб и человека. В результате их жизнедеятельности происходит скисание продуктов с образованием молочной кислоты. Благодаря такому свойству их повсеместно используют в приготовлении всевозможных заквасок и кисломолочных продуктов. Молочнокислые бактерии также являются первостепенными участниками при заготовительном силосовании растительных кормов для сельскохозяйственных животных.

Почвенные молочнокислые микроорганизмы преимущественно имеют две формы – могут быть вытянуты в виде палочки или иметь сферическую форму.

Болезнетворные бактерии

Далеко не все микроорганизмы, обитающие в грунте, полезны для человека или животных. Существуют некоторые крайне опасные виды. Чаще всего это паразитирующие симбионты. Вред почвенных бактерий может быть проявлен в виде возникновения самых тяжелых заболеваний, таких как тиф, холера, туберкулез, сибирская язва и другие болезни. Болезнетворные микроорганизмы могут обнаруживаться на абсолютно любых поверхностях. Излюбленное место обитания в природе — застойные водоемы, организмы животных, птиц и рыб.

Бактерии гниения (сапрофиты) и другие условно патогенные микробы, попавшие в организм человека из окружающей среды, при наличии определенных условий могут вызвать тяжелые заболевания как у людей, так и у животных. Особенно подвержены такому воздействию люди с ослабленным иммунитетом и пациенты, страдающие от авитаминоза, неврозов и постоянного переутомления. Бывают случаи, когда вызванные резидентной микрофлорой заболевания заканчиваются летальным исходом.

Сапрофитные микроорганизмы, попав в организм человека, могут вызвать бактериальный шок, развивающийся вследствие поступления в кровь большого количества условно патогенных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Обычно подобное явление происходит на фоне длительных очаговых инфекций.

Нередко представители резидентной почвенной микрофлоры способствуют возникновению гнойно-воспалительных процессов и абсцессов в организме.

Однако отрицательное воздействие условно патогенные микроорганизмы на организм живых существ могут оказать лишь при появлении благоприятных для их жизнедеятельности факторов. Для улучшения земельных почв, их обогащения и минерализации такая микрофлора необходима. Ведь без нее земли вовсе перестанут быть плодородными, а это, несомненно, станет негативным фактором для естественного круговорота жизни на Земле.

Борьба с вредоносными гостями

Хорошо известно, что сапрофиты, попав в продукты питания, вызывают их порчу. Как правило, такой процесс сопровожден большим выделением ядовитых для человека веществ, сероводорода и аммиака. Субстрат может нагреваться, доходя порой до самовозгорания. Поэтому человек создает условия, в которых микроорганизмы, вызывающие гниение и разложение, теряют способность к размножению или вовсе погибают. К подобным мерам относится пастеризация, стерилизацию, соление, копчение, кипячение, засахаривание или высушивание продуктов.

Функции и значение бактерий

Почвенные микроорганизмы способствуют быстрому разложению неживой органической субстанции, образуя при этом высококачественный гумус в различных слоях грунта, необходимый для нормального развития растений. Некоторые бактерии способны ассимилировать почвенные источники азота, фосфора и железа. Они могут трансформировать или перераспределять метаболиты между частями растения. Эндорфитные микроорганизмы, живущие во внутренних слоях корневой системы растений, оказывают положительное влияние на их рост и развитие. Данная группа бактерий не только борется с патогенными микроорганизмами, но даже способна продуцировать для растения витамины и гормоны. Поэтому важность почвенной микрофлоры сложно переоценить.

Источник

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Популярные статьи

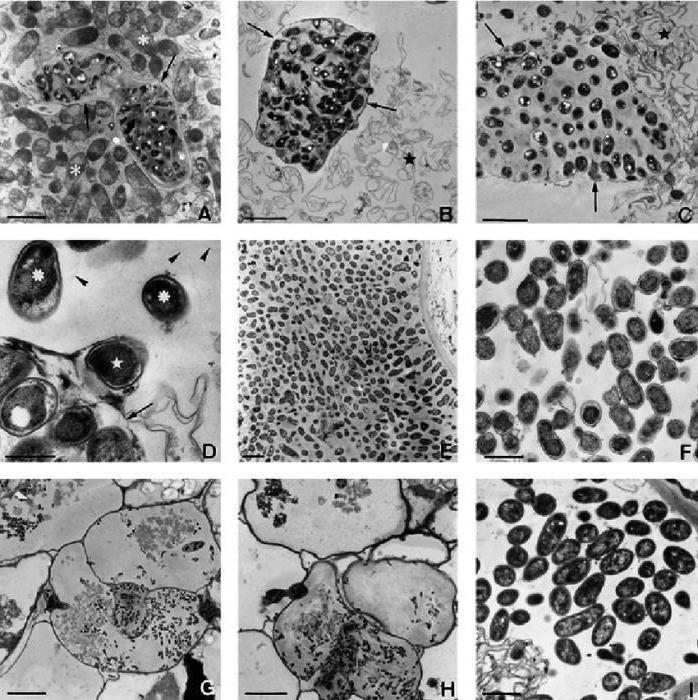

Почвенная биота

Почвенная биота — живые организмы, обитающие в почве и отличающиеся экологическими функциями и таксономическим положением.

В состав почвенной биоты входят:

- микроорганизмы — бактерии, водоросли, грибы, актиномицеты;

- простейшие — инфузории, жгутиковые, корненожки;

- черви;

- членистоногие насекомые;

- моллюски и др.

В хорошо окультуренных почвах количество почвенной биоты может достигать нескольких миллиардов на 1 г почвы, или 10 т/га.

Навигация

Значение почвенной биоты

Почвенная биота участвует в:

- формировании плодородия почвы;

- минерализации и гумификации органического вещества;

- переходе связанных форм питательных элементов в подвижные;

- азотфиксации;

- перемещении органических и минеральных веществ по профилю почвы;

- образовании оптимальной структуры почвы;

- процессах образования и трансформации фитоактивных веществ;

- поддержании оптимального питательного режима почв.

В обрабатываемой почве почвенная биота за счет частичного связывания минеральных элементов и удобрений, позволяет удерживать питательные веществе в пахотном слое, благоприятствуя созданию оптимального питательного режима и оструктуриванию почвы.

Почвенная микрофлора

Первые живые микроорганизмы, возникшие на Земле в древности, положили начало почвообразовательному процессу. Первые микробы получали энергию от разложения химических соединений и выделяли в процессе своей жизнедеятельности сильные кислоты, которые разрушали и измельчали материнскую породу, создавая новый вид структуры. С течением времени выветренная порода обогащалась органическим веществом.

В пахотном слое почвы масса бактерий составляет от 3 до 7-8 т/га.

Ризосферные микроорганизмы перерабатывают выделяемые растениями в процессе жизнедеятельности токсичные вещества. Полезные микроорганизмы переводят труднорастворимые соединения в доступные для питания растений. Большую роль в питании растений играют азотфиксаторы, как обитающие на корнях бобовых, так и свободноживущие.

По способу питания микроорганизмы подразделяются на автотрофные и гетеротрофные. Автотрофные бактерии используют для поглощения углерода фотосинтез или химическую энергию окисления минеральных веществ — хемосинтез. Способность к фотосинтезу имеют зеленые и пурпурные серобактерии, нитрифицирующие бактерии, железобактерии. Гетеротрофные бактерии поглощают углерод уже готовых органических соединений. Большинство почвенных бактерий, актиномицетов, почти все грибы и простейшие являются гетеротрофами.

Процесс окисления сероводорода, элементарной серы и серосодержащих соединений до серной кислоты называется сульфофикацией. Его осуществляют серобактерии и тионовые бактерии. Серная кислота способствует переходу труднорастворимых минеральных солей в растворимые, либо после нейтрализации в виде сульфатов используется в серном питании растений.

Железобактерии участвуют в превращении солей железа и марганца.

Органический азот, как правило, не доступен растениям. В почве происходит минерализация органического азота (аммонификация). В этом процессе участвуют гетеротрофные бактерии, актиномицеты и грибы.

Аммиак, высвобождающийся в результате биохимических реакций аммонификации частично адсорбируется на глинисто-гумусовых частицах или нейтрализуется кислотностью почвы, частично — используется почвенной биотой. Часть аммиака может окисляться автотрофами до нитритов, нитратов и молекулярного азота.

Автотрофы используют минеральные азотистые соединения, такие как соли аммония и нитраты. Существуют специфические микроорганизмы, способные использовать питательные вещества из гумуса.

Оптимальной влажностью почвы для развития микроорганизмов является влажность 50-60% максимальной влагоемкости. Анаэробные микроорганизмы развиваются при влажности от 80 до 100%.

В почве сосуществуют одновременно аэробные и анаэробные микроорганизмы. Такое сосуществование возможно, когда на поверхности почвенной частицы существуют аэробные бактерии, интенсивно поглощающие кислород. При этом в центре частицы складывается дефицит кислорода и условия становятся анаэробными.

Различные виды микроорганизмов способны разрушать клетчатку и пектиновые вещества, благодаря чему происходит разложение растительных остатков. Под влиянием уробактерий мочевина трансформируется в карбонат аммония. Уробактерии — аэробные микроорганизмы, развивающиеся при рН 7-8, мочевина служит для них источником азота, а органические кислоты и углеводы — углерода. Разнообразные почвенные микроорганизмы расщепляют также гемицеллюлозу, крахмал, лигнин.

В непосредственной близости от корней высших растений образуется зона, благоприятная для развития почвенных микроорганизмов — ризосфера. Корневые выделения, содержащие различные органические вещества, и отмершие ткани растений становятся питательной средой для ризосферных микроорганизмов.

Согласно данным В.Т. Емцева, количество бактерий рода Clostridium в 1 г почвы пара составляет 69,7 тыс., тогда как в ризосфере — 10,7 млн. По расчетам, масса бактерий в ризосфере люцерны вдвое больше, чем вне ризосферы, и составляет соответственно 5 и 2,25 т/га. Микрофлора ризосферы бобовых культур богаче, чем у злаковых.

Преобладающая группа микрофлоры, обитающей в ризосфере — неспоровые бактерии: азотобактер, клубеньковые, фотосинтезирующие бактерии, маслянокислые, микобактерии, водоросли. В ризосфере отмечается и более интенсивное развитие водорослей. В ризосфере также развиваются аммонификаторы, денитрификаторы, нитрификаторы.

При определенных условиях ризосферная микрофлора может выполнять положительную и отрицательную роль. Микроорганизмы, как и растения используют для питания минеральные вещества. Однако размер этой конкуренции обычно не значительный. Ризосферные микроорганизмы выступают в роли биологических «закрепителей» питательных веществ от вымывания и выноса из корнеобитаемого слоя почвы.

Источник