Чем питаются животные почв

Вокруг нас: на земле, в траве, на деревьях, в воздухе — всюду кипит жизнь. Даже никогда не углублявшийся в лес житель большого города часто видит вокруг себя птиц, стрекоз, бабочек, мух, пауков и многих других животных. Хорошо известны всем и обитатели водоемов. Каждому, хотя бы изредка, приходилось видеть стайки рыб у берега, водяных жуков или улиток.

Но есть мир, скрытый от нас, недоступный непосредственному наблюдению,— своеобразный мир животных почвы.

Там вечный мрак, туда не проникнешь, не разрушив естественного строения почвы. И только отдельные, случайно замеченные признаки показывают, что под поверхностью почвы среди корней растений существует богатый и разнообразный мир животных. Об этом говорят порой холмики над норками кротов, отверстия нор суслика в степи или норок береговых ласточек в обрыве над рекой, кучки земли на дорожке, выброшенные земляными червями, и сами они, выползающие после дождя, а также неожиданно появляющиеся буквально из-под земли массы крылатых муравьев или жирные личинки майских жуков, которые попадаются при вскапывании земли.

Почвой называют обычно поверхностный слой земной коры на суше, образовавшийся в процессе выветривания коренной материнской породы под воздействием воды, ветра, колебаний температуры и деятельности растений, животных и человека. Важнейшее свойство почвы, отличающее ее от бесплодной материнской породы,— плодородие, т. е. способность производить урожай растений.

Твердые частицы почвы покрыты пленкой воды, в которой обитают микроскопические животные.

Как среда обитания животных почва сильно отличается от воды и воздуха. Попробуйте взмахнуть рукой в воздухе — вы не заметите почти никакого сопротивления. Проделайте то же в воде — вы почувствуете значительное сопротивление среды. А если опустить руку в яму и засыпать землей, то обратно вытащить ее будет трудно. Понятно, что животные могут сравнительно быстро двигаться в почве лишь в естественных пустотах, трещинах или ранее прорытых ходах. Если ничего этого на пути нет, то продвинуться животное может, только прорывая ход и отгребая землю назад либо заглатывая землю и пропуская ее через кишечник. Скорость движения при этом, конечно, будет незначительной.

Всякому животному, чтобы жить, необходимо дышать. Для дыхания в почве иные условия, чем в воде или в воздухе. В состав почвы входят твердые частицы, вода и воздух. Твердые частицы в виде небольших комочков занимают немногим более половины ее объема; остальное приходится на долю промежутков — пор, которые могут быть заполнены воздухом (в сухой почве) или водой (в почве, насыщенной влагой). Как правило, вода покрывает тонкой пленкой все почвенные частицы; остальное пространство между ними занято воздухом, насыщенным водяными парами.

Благодаря такому строению почвы в ней и живут многочисленные животные, которые дышат через кожу. Если их вынуть из земли, они быстро погибают от высыхания. Больше того, в почве живут сотни видов настоящих пресноводных животных, населяющих реки, пруды и болота. Правда, это все микроскопические существа — низшие черви и одноклеточные простейшие. Они двигаются, плавают в пленке воды, покрывающей почвенные частицы. Если почва высыхает, эти животные выделяют защитную оболочку и как бы засыпают.

Дождевой червь затаскивает в свою норку опавший лист.

Почвенный воздух получает кислород из атмосферы: количество его в почве на 1—2% меньше, чем в атмосферном воздухе. Кислород потребляют в почве и животные, и микроорганизмы, и корни растений. Все они выделяют углекислый газ. В почвенном воздухе его в 10—15 раз больше, чем в атмосфере. Свободный газообмен почвенного и атмосферного воздуха происходит только в том случае, если поры между твердыми частицами не сплошь заполнены водой. После сильных дождей или весной, после таяния снега, почва насыщается водой. Воздуха в почве становится недостаточно, и под угрозой гибели многие животные ее покидают. Этим и объясняется появление земляных червей на поверхности после сильных дождей.

Среди почвенных животных встречаются и хищники, и питающиеся частями живых растений, главным образом корнями. Есть в почве и потребители разлагающихся растительных и животных остатков — возможно, в их питании немалую роль играют и бактерии.

Свою пищу почвенные животные находят либо в самой почве, либо на ее поверхности.

Жизнедеятельность многих из них очень полезна. Особенно полезна деятельность дождевых червей. Они затаскивают в свои норы огромное количество растительных остатков, что способствует образованию перегноя и возвращает в почву вещества, извлеченные из нее корнями растений.

В лесных почвах беспозвоночные, особенно дождевые черви, перерабатывают более половины всех опавших листьев. За год на каждом гектаре они выбрасывают на поверхность до 25—30 т переработанной ими земли, превращенной в хорошую, структурную почву. Если распределить эту землю равномерно по всей поверхности гектара, то получится слой в 0,5—0,8 см. Поэтому дождевых червей не зря считают важнейшими образователями почвы. В почве «работают» не только дождевые черви, но и их ближайшие родственники — более мелкие беловатые кольчатые черви (энхитреиды, или горшечные черви), а также некоторые виды микроскопических круглых червей (нематоды), мелкие клещи, различные насекомые, особенно их личинки, и, наконец, мокрицы, многоножки и даже улитки.

Медведка.

Влияет на почву и чисто механическая работа многих живущих в ней животных. Они прокладывают ходы, перемешивают и разрыхляют почву, роют норы. Все это увеличивает в почве количество пустот и облегчает проникновение в ее глубину воздуха и воды.

В такой «работе» участвуют не только сравнительно мелкие беспозвоночные животные, но и многие млекопитающие — кроты, землеройки, сурки, суслики, тушканчики, полевые и лесные мыши, хомяки, полёвки, слепыши. Сравнительно крупные ходы некоторых из этих животных уходят вглубь от 1 до 4 м.

Еще глубже идут ходы крупных дождевых червей: у большинства из них они достигают 1,5—2 м, а у одного южного червя даже 8 м. Эти ходы, особенно в более плотных почвах, постоянно используются корнями растений, проникающими в глубину. В некоторых местах, например в степной зоне, большое количество ходов и нор роют в почве жуки-навозники, медведки, сверчки, пауки-тарантулы, муравьи, а в тропиках — термиты.

Многие почвенные животные питаются корнями, клубнями, луковицами растений. Те из них, которые нападают на культурные растения или на лесные насаждения, считаются вредителями, например майский жук. Его личинка живет в почве около четырех лет и там же окукливается. В первый год жизни она питается преимущественно корнями травянистых растений. Но, подрастая, личинка начинает питаться корнями деревьев, особенно молодых сосенок, и приносит лесу или лесонасаждениям большой вред.

Лапы крота хорошо приспособлены для жизни в почве.

Личинки жуков-щелкунов, чернотелок, долгоносиков, пыльцеедов, гусеницы некоторых бабочек, например подгрызающих совок, личинки многих мух, цикад и, наконец, корневые тли, например филлоксера, также питаются корнями различных растений, сильно вредя им.

Большое количество насекомых, повреждающих надземные части у растений — стебли, листья, цветки, плоды, откладывают в почве яйца; здесь же вышедшие из яиц личинки скрываются в засуху, зимуют, окукливаются. К почвенным вредителям относятся некоторые виды клещей и многоножек, голые слизни и чрезвычайно многочисленные микроскопические круглые черви — нематоды. Нематоды проникают из почвы в корешки растений и нарушают их нормальную жизнедеятельность. В почве обитает немало хищников. «Мирные» кроты и землеройки поедают огромное количество дождевых червей, улиток и личинок насекомых, нападают они даже на лягушек, ящериц и мышей. Едят эти животные почти непрерывно. Например, землеройка за сутки съедает количество живности, равное ее собственному весу!

Хищники имеются почти среди всех групп беспозвоночных, живущих в почве. Крупные инфузории питаются не только бактериями, но и простейшими животными, например жгутиконосцами. Сами инфузории служат добычей некоторым круглым червям. Хищные клещики нападают на других клещей и мельчайших насекомых. Тонкие, длинные, бледно-окрашенные многоножки-геофилы, живущие в трещинах почвы, а также более крупные темно-окрашенные костянки и сколопендры, держащиеся под камнями, в пнях, тоже хищники. Они питаются насекомыми и их личинками, червями и другими мелкими животными. К хищникам относятся пауки и близкие к ним сенокосцы («коси-коси-ножка»). Многие из них обитают на поверхности почвы, в подстилке или Под лежащими на земле предметами.

Личинка муравьиного льва на дне сооруженной ею песчаной воронки.

В почве живет много хищных насекомых. Это жужелицы и их личинки, играющие немалую роль в истреблении насекомых-вредителей, многие муравьи, особенно более крупные виды, истребляющие большое количество вредных гусениц, и, наконец, знаменитые муравьиные львы, названные так потому, что их личинки охотятся за муравьями. У личинки муравьиного льва сильные острые челюсти, ее длина около 1 см. Личинка роет в сухой песчаной почве, обычно на опушке соснового леса, воронкообразную ямку и зарывается на ее дне в песок, выставив наружу только широко раскрытые челюсти. Попадающие на край воронки мелкие насекомые, чаще всего муравьи, скатываются вниз. Тогда личинка муравьиного льва схватывает жертву и высасывает ее.

В некоторых местах в почве встречается хищный. гриб! Мицелий этого гриба, носящего мудреное название — дидимозоофаг, образует особые ловчие кольца. В них попадают мелкие почвенные черви — нематоды. С помощью специальных ферментов гриб растворяет довольно прочную оболочку червя, врастает внутрь его тела и начисто его выедает.

Почва и некоторые из обитающих в ней животных служат средой, в которой развиваются или через которую передаются паразиты и болезнетворные организмы. В почве развиваются яйца и личинки многих круглых червей, например аскарид и власоглавов, паразитирующих во взрослом состоянии в организме человека и домашних животных. Ими заражаются при употреблении в пищу немытых овощей. В почве обитают личинки и других круглых червей: свайников, кривоголовок, кишечных угриц. Они проникают в организм не только с пищей, но даже и через неповрежденную кожу.

В трещинах почвы прячутся многие кровососущие клещи, например крупные пастбищные. Они могут служить передатчиками ряда тяжелых болезней, в том числе страшного таежного энцефалита.

В процессе приспособления к условиям жизни в почве у ее обитателей выработался ряд особенностей в форме и строении тела, в физиологических процессах, размножении и развитии, в способности переносить неблагоприятные условия и в поведении.

У дождевых червей, нематод, большинства многоножек, у личинок многих жуков и мух сильно удлиненное гибкое тело, позволяющее легко продвигаться в извилистых узких ходах и трещинах почвы. Щетинки у дождевых и других кольчатых червей, волоски и коготки у членистоногих позволяют им значительно ускорять свои движения в почве и прочно удерживаться в норах, цепляясь за стенки ходов. Посмотрите, как медленно ползет червь по поверхности земли и с какой скоростью, в сущности моментально, он скрывается в своей норе. Прокладывая новые ходы, некоторые почвенные животные попеременно вытягивают и сокращают тело. При этом в передний конец животного периодически перекачивается полостная жидкость. Он сильно вздувается и расталкивает почвенные частицы. Другие животные, расчищая себе путь, копают землю передними лапами, превратившимися в специальные органы копания.

Окраска животных, постоянно живущих в почве, обычно бледная — сероватая, желтоватая, беловатая. Глаза у них, как правило, развиты слабо или полностью отсутствуют. Зато очень тонко развились у них органы обоняния и осязания.

Современная наука придерживается той точки зрения, что жизнь зародилась в первобытном океане и лишь гораздо позже распространилась оттуда на сушу. Весьма возможно, что для некоторых наземных животных почва служила переходной средой от жизни в воде к жизни на суше. В этом нет ничего удивительного, поскольку почва представляет собой среду обитания, по своим свойствам промежуточную между водой и воздухом.

Мир животных почвы очень богат. Он включает около трехсот видов простейших, больше тысячи видов круглых и кольчатых червей, десятки тысяч видов членистоногих, сотни моллюсков и ряд видов позвоночных.

Среди почвенных животных есть и полезные и вредные. Но большинство их числится пока в рубрике «безразличных». Возможно, что это результат нашего незнания. Изучение их — очередная задача науки.

Источник

Животные в почве. Обитатели почвы и их приспособленность к среде

Наша планета образована четырьмя основными оболочками: атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой. Все они находятся в тесном взаимодействии между собой, поскольку представители биосферной оболочки Земли — животные, растения, микроорганизмы — не могут существовать без таких формирующих веществ, как вода и кислород.

Так же, как и литосфера, почвенный покров и другие, глубоко лежащие слои, не могут существовать изолированно. Несмотря на то что мы не можем увидеть это невооруженным глазом, почва заселена очень густо. Каких только живых существ в ней не живет! Как и любым живым организмам, им тоже необходимы вода и воздух.

Какие животные живут в почве? Как они влияют на ее формирование и как приспосабливаются к такой среде обитания? На эти и другие вопросы мы попробуем дать ответ в этой статье.

Какие бывают почвы?

Почва — это только самый верхний, совсем неглубокий слой, составляющий литосферу. Глубина его уходит примерно на 1-1,5 м. Дальше начинается уже совсем другой слой, в котором протекают грунтовые воды.

То есть верхний плодородный слой почвы — это и есть то самое место обитания различных по форме, размерам и способам питания живых организмов и растений. Почва, как среда обитания животных, очень богата и разнообразна.

Данная структурная часть литосферы неодинакова. Формирование почвенного слоя зависит от многих факторов, в основном от условий окружающей среды. Поэтому и типы почв (плодородного слоя) также различаются:

- Подзолистые и дерново-подзолистые.

- Черноземные.

- Дерновые.

- Болотные.

- Подзолисто-болотные.

- Солоди.

- Пойменные.

- Солончаки.

- Серые лесостепные.

- Солонцы.

Данная классификация приведена только для площади России. На территории других стран, континентов, частей света существуют и иные типы почв (песчаные, глинистые, аркто-тундровые, гумусовые и так далее).

Также все почвы неодинаковы по химическому составу, влагообеспеченности и насыщенности воздухом. Эти показатели варьируются и зависят от ряда условий (например, на это влияют животные в почве, которые будут рассмотрены ниже).

Как формируются почвы и кто им в этом помогает?

Свое начало почвы ведут со времени появления жизни на нашей планете. Именно с образованием живых систем и началось медленное, непрерывное и самообновляемое формирование почвенных субстратов.

Исходя из этого понятно, живые организмы играют определенную роль в почвообразовании. Какую же? В основном эта роль сводится к переработке органических веществ, содержащихся в почве, и ее обогащении минеральными элементами. Также это рыхление и улучшение аэрации. Очень хорошо об этом в 1763 году написал М. В. Ломоносов. Именно он первым высказал утверждение, что почва формируется благодаря отмиранию живых существ.

Помимо деятельности, которую осуществляют животные в почве и растения на ее поверхности, очень важным фактором формирования плодородного слоя являются горные породы. Именно от их разновидности будет в целом зависеть тип почвы.

В итоге горные породы перерабатываются под влиянием абиотических факторов, а живущие в почве микроорганизмы разлагают животные и растительные останки, превращая органические вещества в минеральные. В результате этого образуется плодородный слой почвы определенного типа. При этом животные, обитающие под землей (например, черви, нематоды, кроты) обеспечивают ее аэрацию, то есть насыщение кислородом. Это достигается путем рыхления и постоянной переработки почвенных частиц.

Животные и растения совместно дают почве органическое вещество. Микроорганизмы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли это вещество перерабатывают и переводят в нужную форму минеральных элементов. Черви, нематоды и другие животные снова пропускают через себя почвенные частицы, формируя тем самым органическое удобрение — биогумус.

Отсюда вывод: почвы формируются из горных пород в результате долгого исторического промежутка времени под влиянием абиотических факторов и при помощи, которую оказывают животные и растения, в них живущие.

Невидимый почвенный мир

Огромную роль не только в формировании почвы, но и в жизни всех остальных живых существ играют мельчайшие существа, образующие целый невидимый почвенный мир. Кто же к ним относится?

Во-первых, одноклеточные водоросли и грибы. Из грибов можно выделить отделы хитридиомицетов, дейтеромицетов и некоторых представителей зигомицетов. Из водорослей следует отметить фитоэдафонов, представляющих собой зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая масса этих существ на 1 га почвенного покрова составляет примерно 3100 кг.

Во-вторых, это многочисленные микроорганизмы, бактерии и такие животные в почве, как простейшие. Суммарная масса этих живых систем на 1 га почвы составляет примерно 3100 кг. Основная роль одноклеточных организмов сводится к переработке и разложению органических остатков растительного и животного происхождения.

К самым распространенным из этих организмов относятся:

- коловратки;

- клещи;

- амебы;

- многоножки симфилы;

- протуры;

- коллемболы;

- двухвостки;

- сине-зеленые водоросли;

- зеленые одноклеточные водоросли.

Какие животные живут в почве?

К почвенным обитателям относятся следующие беспозвоночные животные:

- Мелкие рачки (ракообразные) — около 40 кг/га

- Насекомые и их личинки — 1000 кг/га

- Нематоды и круглые черви — 550 кг/га

- Улитки и слизни — 40 кг/га

Такие животные, обитающие в почве, очень важны. Их значение определяется способностью пропускать через себя почвенные комочки и насыщать их органическими веществами, формируя биогумус. Также их роль состоит в разрыхлении почвы, улучшении кислородного насыщения и создании пустот, которые заполняются воздухом и водой, в результате чего повышается плодородие и качество верхнего слоя земли.

Рассмотрим, какие животные обитают в почве. Их можно разделить на два типа:

- постоянные жители;

- временно обитающие.

К постоянным позвоночным млекопитающим жителям, представляющим животный мир почвы, относятся слепыши, слепушонки, цокоры и сумчатые кроты. Их значение сводится к поддержанию цепей питания, так как насыщаются они почвенными насекомыми, улитками, моллюсками, слизнями и так далее. И второе значение — это рытье длинных и извилистых ходов, позволяющих почве увлажняться и обогащаться кислородом.

Временные обитатели, представляющие животный мир почвы, используют ее лишь для недолгого убежища, как правило, в качестве места для откладывания и хранения личинок. К таким животным относятся:

- тушканчики;

- суслики;

- барсуки;

- жуки;

- тараканы;

- другие виды грызунов.

Приспособления почвенных обитателей

Для того чтобы жить в такой непростой среде, как почва, животные должны иметь ряд особенных приспособлений. Ведь по физическим характеристикам эта среда плотная, жесткая и малокислородная. Кроме этого в ней абсолютно нет света, хотя и наблюдается умеренное количество воды. Естественно, что к таким условиям нужно уметь приспособиться.

Поэтому животные, которые живут в почве, с течением времени (в ходе эволюционных процессов) приобрели следующие особенности:

- чрезвычайно мелкие размеры, чтобы заполнять крошечные пространства между частицами почвы и комфортно себя там чувствовать (бактерии, простейшие, микроорганизмы, коловратки, рачки);

- гибкое тело и очень крепкая мускулатура — преимущества для передвижения в почве (кольчатые и круглые черви);

- способность усваивать кислород, растворенный в воде или дышать всей поверхностью тела (бактерии, нематоды);

- жизненный цикл, состоящий из личиночной стадии, во время которой не требуется ни свет, ни влага, ни питание (личинки насекомых, различных жуков);

- более крупные животные имеют приспособления в виде мощных роющих конечностей с крепкими когтями, позволяющими легко прорывать длинные и извилистые ходы под землей (кроты, землеройки, барсуки и так далее);

- у млекопитающих хорошо развито обоняние, но практически отсутствует зрение (кроты, цокоры, слепыши, спепушонки);

- тело обтекаемой формы, плотное, сжатое, с коротким жестким плотно прилегающим мехом.

Все эти приспособления создают настолько комфортные условия, что животные в почве ощущают себя нисколько не хуже тех, что живут в наземно-воздушной среде, а, возможно, даже лучше.

Роль экологических групп почвенных обитателей в природе

Основными экологическими группами почвенных обитателей принято считать:

- Геобионты. Представители данной группы — это животные, для которых почва постоянное место обитания. В ней проходит весь их жизненный цикл в сочетании с основными процессами жизнедеятельности. Примеры: дождевые черви, многохвостки, бесхвостки, двухвостки, бессяжковые.

- Геофилы. К этой группе относятся животные, для которых почва обязательный субстрат во время одной из фаз своего жизненного цикла. Например: куколки насекомых, саранча, многие жуки, комары-долгоносики.

- Геоксены. Экологическая группа животных, для которых почва — временное укрытие, убежище, место откладывания и выведения потомства. Примеры: многие жуки, насекомые, все норные животные.

Совокупность всех животных каждой группы является важным звеном общей цепи питания. Кроме того, их жизнедеятельность обуславливает качество почв, их самообновляемость и плодородие. Поэтому их роль чрезвычайно важна, особенно в современном мире, в котором сельское хозяйство вынуждает почвы беднеть, выщелачиваться и высаливаться под действием химических удобрений, пестицидов и гербицидов. Животные почвы способствуют более быстрому и естественному восстановлению плодородного слоя после тяжелых механических и химических атак со стороны человека.

Связь растений, животных и почв

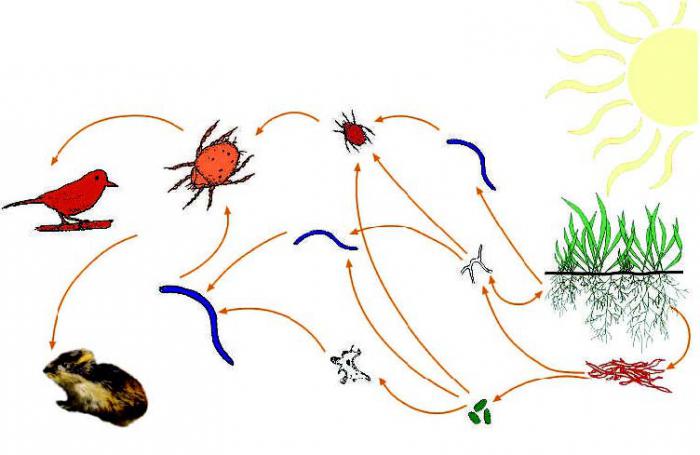

Не только животные почвы взаимосвязаны между собой, образуя общий биоценоз со своими цепями питания и экологическими нишами. На самом деле все существующие растения, животные и микроорганизмы задействованы в едином круге жизни. Равно, как и все они связаны со всеми средами обитания. Приведем простой пример, иллюстрирующий эту взаимосвязь.

Травы лугов и полей являются питанием для наземных животных. Те, в свою очередь, служат источником пищи для хищников. Остатки травы и органического вещества, которые выводятся с продуктами жизнедеятельности всех животных, попадают в почву. Здесь за дело принимаются микроорганизмы и насекомые, которые являются детритофагами. Они все остатки разлагают и переводят в минеральные вещества, удобные для всасывания растениями. Таким образом, растения получают необходимые им компоненты для роста и развития.

В самой почве при этом микроорганизмы и насекомые, коловратки, жуки, личинки, черви и так далее становятся пищей друг для друга, а значит, и общей частью всей сети питания.

Таким образом, получается, что животные, обитающие в почве, и растения, живущие на ее поверхности, имеют общие точки пересечения и взаимодействуют друг с другом, формируя единую общую гармонию и силу природы.

Бедные почвы и их обитатели

Бедными называются почвы, которые многократно подвергались воздействию со стороны человека. Строительство, выращивание сельскохозяйственных растений, осушение, мелиорация — все это со временем приводит к обеднению почв. Какие обитатели умеют выживать в таких условиях? К сожалению, не многие. Наиболее выносливыми подземными жителями являются бактерии, некоторые простейшие, насекомые, а также их личинки. Млекопитающие, черви, нематоды, саранча, пауки, ракообразные в таких почвах выживать не могут, поэтому погибают или покидают их.

Также к бедным относятся почвы, в которых низкое содержание органических и минеральных веществ. Например, сыпучие пески. Это особая среда, в которой живут определенные организмы со своими приспособлениями. Или, например, засоленные и сильнокислые почвы тоже содержат в себе только специфических обитателей.

Изучение животных почвы в школе

Школьный курс зоологии не предусматривает изучение животных почвы на отдельном уроке. Чаще всего, это просто краткий обзор в контексте какой-либо темы.

Однако в начальной школе есть такой предмет, как «Окружающий мир». Животные в почве изучаются в рамках программы данного предмета очень подробно. Информация преподносится соответственно возрасту детей. Малышам рассказывают о многообразии, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, которую играют животные в почве. 3 класс обучения — самый подходящий для этого возраст. Дети уже достаточно образованы, чтобы усвоить какую-то терминологию, и при этом имеют большую тягу к знаниям, к познанию всего окружающего, изучению природы и ее обитателей.

Главное, делать уроки интересными, нестандартными, а также информативными, и тогда дети будут впитывать знания, словно губки, в том числе и про обитателей почвенной среды.

Примеры животных, обитающих в почвенной среде

Можно привести краткий список, отражающий основных почвенных обитателей. Естественно, сделать его полным не получится, ведь их так много! Однако основных представителей попробуем назвать.

Животные почвы — список:

- коловратки, клещи, бактерии, простейшие, ракообразные;

- пауки, саранча, насекомые, жуки, многоножки, мокрицы, слизни, улитки;

- дождевые черви, нематоды и другие круглые черви;

- кроты, слепыши, слепушонки, цокоры;

- тушканчики, суслики, барсуки, мыши, бурундуки.

Источник