ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

- Вы здесь:

- Библиотека технолога

- Микробиология

- В.Н. Азаров. Основы микробиологии и санитарии

Микрофлора почвы

Почва является хорошей средой для обитания микроорганизмов в связи с наличием в ней питательных веществ и влаги. Почва хорошо защищает их от влияния прямого солнечного света, высушивания.

В расчете на 1 г обсемененность почвы может составлять сотни миллионов клеток (глинистые, песчаные) и даже миллиарды (черноземы). Почвы удобряемых сельскохозяйственных участков могут содержать до 5-8 млрд. клеток. Во влажных нейтральных или слабокислых почвах микроорганизмы находят хорошие условия для размножения, и их там обычно много. В неблагоприятных по свойствам почвах — кислых, болотистых, сухих — микробов меньше.

Особенно обильно населены поверхностные слои (глубина 1-10 см), так как они постоянно обогащаются питательными веществами за счет отмерших растительных и животных организмов, сточных вод. В верхнем слое (до глубины 1-2 мм) микробов встречается меньше, чем в более глубоко расположенных горизонтах, из-за губительного воздействия прямого солнечного света, постоянных перепадов влажности и высушивания.

На глубине в несколько метров микробов значительно меньше из-за недостаточного количества органических питательных веществ и слабой аэрации. С глубиной не только снижается численность клеток, но и уменьшается число обитающих видов. Однако к на больших глубинах (в несколько метров) встречаются отдельные клетки микробов.

К видам типичных для почв относятся нитрифицирующие, денитрифицирующие, азотофиксирующие, целлюлозоразрушающие, серобактерии, пигментные гнилостные бактерии, плесневые грибы, актиномицеты, водоросли и др.

Из сапрофитных бактерий в почвах много аэробных слорообразующих, в том числе сенная, картофельная палочки, и анаэробных — из группы масляно-кислых и др.

Кроме того, в почвах могут оказываться патогенные микробы, попадающие туда с, трупами животных, отбросами (возбудители желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений (ботулизм), раневых инфекций и др.).

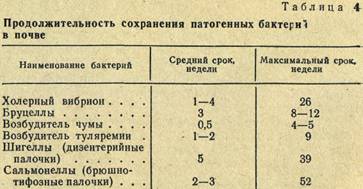

Болезнетворные бактерии, как правило, постоянно в почве не обитают, но при попадании в нее могут некоторое время сохраняться. Корни растений (своими выделениями), микробы-антагонисты, частые перепады влажности и температуры оказывают губительное действие на них, вызывая постепенное отмирание. Тем не менее, холерный вибрион, например, выживает в почвах от 1 до 26 недель. Споровые формы еще устойчивее — возбудители сибирской язвы, столбняка, ботулизма, газовой гангрены, попав в почву, сохраняются в ней годами, а в некоторых условиях активно в ней размножаются.

Пищевые продукты следует тщательно оберегать от загрязнения почвой, так как с ней могут попасть на продукты микробы, вызывающие порчу, или микробы, опасные для здоровья человека.

Из почвы микробы с пылью или с потоками дождевой или снеговой воды попадают в реки, озера и другие природные воды, в воздух. Таким образом, почва является первоисточником микробов в природных условиях.

Объективная оценка санитарного состояния почвы производится по результатам обнаружения в ней бактерий Е. coli (кишечная палочка); Сl. perfringens (клостридии пёрфрингенс), Sir. faecalis (фекальный стрептококк).

Источник

Микроорганизмы в почве

Дата публикации: 12.12.2018 2018-12-12

Статья просмотрена: 4751 раз

Библиографическое описание:

Соляников, А. В. Микроорганизмы в почве / А. В. Соляников. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 50 (236). — С. 75-77. — URL: https://moluch.ru/archive/236/54777/ (дата обращения: 11.12.2021).

В статье рассматриваются виды микробов, их функции микроорганизмов в почве, и влияние среды на их жизнедеятельность.

Ключевые слова: микроорганизмы, почва, плодородие.

The article deals with the types of microbes, their functions of microorganisms in the soil, and the influence of the environment on their livelihoods.

Keywords: Microorganisms, soil, fertility.

Почвенные бактерии ведут свою историю с тех времен, когда представители органической жизни только начали выбираться на сушу.

Почва — сложный субстрат. Точно определить факторы, которые регулируют микробиологические процессы в ней чрезвычайно трудно.

Однако неоднородность почвы приводит к тому, что для организмов разных видов она выступает как разная среда. К примеру, в плодородной почве общая биомасса бактерий достигает 500 кг/га и более, наибольшее значение для плодородия почв имеют микроорганизмы, участвующие в круговороте азота в природе: азотфиксирующие бактерии родов Azotobacter, Rhizobium, актиномицеты рода Frankia и другие; нитрифицирующие бактерии; спорообразующие палочки родов Bacillus и Clostridium.

Всех живых обитателей почвы можно отнести к трём надцарствам (безъядерные — Acaryotae; предъядерные — Procaryotae; ядерные — Eucaryotae)

Почвенные бактерии образуют три основных класса: Actinomycetae, Eubacteriae и Myxobacteriae, которые включают в себя различные по форме и функциям микроорганизмы. Основная масса микроорганизмов локализована в верхних, богатых органикой горизонтах почвы. Чем ниже почвенный горизонт в почвенном профиле, тем больше снижается численность микроорганизмов, причем более или менее резко в зависимости от типа почвы. [1]

Численность и качественный состав микроорганизмов в почве зависит также и от сезона года. К примеру, почти во всех типах почв резко увеличение физиологической активности и численности микроорганизмов наблюдается в сезон весны.

Микроскопические организмы почвы выполняют множество различных функций. Например, они в анаэробных условиях активно ферментируют комплексные органические соединения, преобразуя их в простые молекулярные соединения, легко усваиваемые растениями. Огромное значение в повышении урожайности растений и улучшении плодородия почвы имеют микробы-антагонисты. Это особая группа бактерий, грибов, дрожжей и прочих микроорганизмов, которая вырабатывает различные биологически активные вещества. В первую очередь антибиотические вещества, подавляющие рост и развитие патогенной микрофлоры.

Существует деление агропочвенных микроорганизмов по их функциям:

- Деструкторы — бактерии, которые проживают в грунте и минерализуют базисные соединения, находящиеся в верхнем слое земли. Их роль — преобразование остатков живых веществ и растений в эклектические элементы.

- Азотфиксирующие микроорганизмы (которые подразделяются на ассоциативные, симбиотические, свободно живущие) — симбионты растений. Их значимость заключается в том, что только этот тип бактерий способен объединять неорганичные кислородные элементы и обеспечивать ими растения. Именно благодаря этому почва и растения получают важные минеральные вещества.

- Хемоавтотрофы — микроорганизмы, которые сосредотачивают существующие неорганические вещества в базисные молекулы. Их значимость состоит в том, что они могут подвергать обработке накапливающиеся в основе эклектические элементы, а затем передавать их растениям. [2]

Микроорганизмов в почве очень большое количество: по данным М. С. Гилярова в каждом грамме чернозема насчитывается 2–2,5 миллиарда бактерий. Микроорганизмы способны не только разлагать органические остатки на более простые минеральные и органические соединения, но и синтезировать высокомолекулярных соединений — перегнойных кислот, которые образуют запас питательных веществ в почве.

Основной поставщик питательных веществ растений — аэробные микроорганизмы, для которых без кислорода невозможно осуществления процессов жизнедеятельности. Увеличение рыхлости, водопроницаемости при оптимальной влажности и температуре почвы обеспечивает наибольшее поступление питательных веществ к растениям, что и стимулирует их бурный рост, увеличение урожайности. Чем плодороднее почвы, чем больше в них перегноя, тем плотнее заселены они микроорганизмами. Легко заметить, что в одних почвах микробов больше, в других меньше.

Накопление микроорганизмов в значительной степени зависит от количественного и качественного содержания органических веществ в отмерших растительных и животных остатках. Если ориентироваться на средние цифры, полученные при наблюдениях за численностью микробов в почве, то можно составить представление о богатстве тех или иных почв микроорганизмами. Вначале микробов больше, а после минерализации органических веществ их количество уменьшается. Это, по-видимому, связано с уменьшением питательных веществ для микроорганизмов.

При высушивании почва обедняется микроорганизмами. Иногда их численность уменьшается в 2–3 раза, но возможно и в 5–10 раз; наиболее жизнеспособны актиномицеты, затем микобактерии. Полного вымирания бактерий, в условиях длительной засухи почвы, не происходит. Даже у чувствительных к высушиванию культур имеются единичные клетки, которые длительное время сохраняются в анабиотическом состоянии.

На распределение некоторых микробов в почве сильное влияние оказывает кислотность почвенного раствора, так в почвах с нейтральной или слегка щелочной реакцией бактерий намного больше, чем в кислых или других почвах.

Почвы резко разнятся по своим свойствам, поэтому возникло предположение о существовании различия в составе населяющих их микроорганизмов. За небольшой промежуток времени число микроорганизмов в почве может значительно изменяться. Это следствие многих факторов: динамики температуры и влажности почвы, состояния растительного покрова, от типа почвы, генетического горизонта, содержанию в нем органических веществ, сезона года, климатических условий и т. д. Изменчивость количества микроскопических организмов не решает вопроса о разной плотности заселения микроорганизмами почв различных типов.

В составе почвенной массы, помимо наличия активного биоорганоминерального комплекса (включающего органические вещества, почвенную микрофлору, почвенный раствор и почвенный поглощающий комплекс) Лазарев выделяет неактивную часть. Она представлена внутренними слоями минералов, принимающих участие в химических, биохимических и микробиологических процессах.

В биоорганоминеральном комплексе Лазарев усматривает наличие следующих пяти систем.

Первая система — включает аммонифицирующие микроорганизмы, вызывающие распад белковых остатков. Это, по терминологии Лазарева, «зимогенная микрофлора».

Вторая — имеет микрофлору, разлагающую растительные остатки и способствующую образованию перегнойных соединений, обогащенных продуктами микробных автолизатов (α-гуматов). Эта разнообразная по составу группировка, включающая бактерии, грибы и другие организмы, названа «автохтонной микрофлорой А».

Третья — микробная группировка, минерализующая α-гуматы. Предполагается, что она включает аммонификаторы, аэробные целлюлозные микроорганизмы, денитрификаторы, нитрификаторы, бактерии, редуцирующие сульфаты и т. д.

Эта группировка получила наименование «автохтонной микрофлоры В».

Четвертая биологически инертная система характеризуется наличием в ней гуматов, обедненных азотом (β-гуматов), которые образуются в почвах, богатых известью. Кальций ослабляет связь между гуматной и протеиновой частями перегноя, и последняя подвергается разрушению.

Пятая система представляет часть третьей, связанной с корневой системой растений. [3]

В южных широтах в сезон засушливого и жаркого лета численность микроорганизмов резко сокращается, в то время как в почвах северной зоны (при условиях достаточного увлажнения) колебания численности микроорганизмов выражены менее резко.

На динамику численности микроорганизмов в почве оказывают влияние не только влажность и температура, но и фаза развития растений, поступление в почву органического распада, накопление микробных метаболитов и многое другое. Кроме сезонных колебаний численности микроорганизмов, в почве наблюдаются изменения численности, и структуры микробных группировок за короткие промежутки времени — месяцы, недели и даже сутки.

Знания о микроорганизмах активно используются в сельскохозяйственном производстве.

От сапротрофных организмов напрямую зависит плодородие почвы. Их количество отвечает за условия получения высокого урожая; без этих организмов запасы полезных веществ быстро исчерпались бы.

Поэтому для повышения плодородия культурные поля обрабатывают и вносят органические удобрения. Это способствует повышению активности полезных микробов. В почвах с более энергичными мобилизационными процессами преобладают бациллы, использующие не только органический, но и минеральный азот. Наоборот, в почвах со слабо протекающими процессами минерализации органических веществ доминируют спорообразующие бактерии, для которых необходим органический азот. В этом проявляется глубокая связь физиологии микроорганизмов со свойствами среды их обитания. [4]

В процессе развития растения и микроорганизмы научились не просто мирно существовать друг с другом, но и вступать в различные симбиотические связи. Переводят азот из атмосферы в почву, преобразовывая его в доступную для растений форму. Взамен получают необходимые углеводы и минеральные соли, которые растения усваивают из воздуха.

Повышение уровня азота в почве позитивно сказывается на растениях: у них ускоряется развитие корней, укрепляется иммунитет, повышается сопротивляемость стрессам и патогенам, и как следствие увеличивается количество урожая.

Многие микроорганизмы выделяют антибиотические вещества и тем самым защищают растения от фитопатогенов, некоторые способны синтезировать стимуляторы роста для растений. Но в тоже время многие бактерии, в определённых условиях, способны осуществлять процесс денитрификация, что приводит к дефициту азота в почве.

Источник

Почва — среда для развития микроорганизмов

Под влиянием биологических, химических и физических воздействий на горную породу образовалась почва.

Почвообразование — сложный исторический процесс. В зависимости от сочетания многих факторов и их интенсивности формируются различные типы почв.

Микроорганизмам принадлежит основная роль в первичном почвообразовательном процессе. Минералы и горные породы разрушаются под влиянием специфических микроорганизмов, так называемых силикатных бактерий, к которым Аристовская причисляет нитрификаторы, тиобактерии, а также спорообразующие бактерии.

Участие микроорганизмов в разрушении минералов бывает прямым и косвенным. При прямом разрушении микрофлора воздействует на горную породу двумя способами: ферментативно и посредством микробной слизи. Более значимым является ферментативное разрушение, при котором высвобождается сера, железо, марганец и др. Менее существенное значение имеет разрушение горной породы под действием слизеобразования, поскольку этот процесс очень специфичен. Слизь содержит обычно полисахариды, уроновую кислоту, карбоксильные и фенильные группы, которые воздействуют на минералы. В результате образуются комплексные соединения, и минералы разрушаются. В косвенном воздействии на почвообразующие породы принимают участие метаболические продукты микроорганизмов, которые являются очень сильными реагентами. К ним относятся, помимо прочих, минеральные и органические кислоты, основания, хелатообразующие вещества, характеризующиеся выраженными восстановительными свойствами. Одни микроорганизмы высвобождают серную кислоту, другие — азот. Установлено, что неорганические кислоты, выделенные микроорганизмами, наиболее активно участвуют в разрушении горной породы. Это самая ранняя стадия почвообразовательного процесса, в ходе которой развиваются автотрофные микроорганизмы, использующие минеральные питательные вещества. Гетеротрофные микроорганизмы развиваются более интенсивно там, где имеются органические вещества. Кислоты, выделяемые микроорганизмами, вызывают разрушение горных пород, при этом сами нейтрализуются, и создается благоприятная среда для развития микрофлоры. Многие микроорганизмы при своем развитии выделяют щелочные соединения, которые разрушают труднорастворимые соединения, в частности почвенные минералы. Следовательно, микроорганизмы активно участвуют в первичном почвообразующем процессе. Микроорганизмы, органические соединения, содержащие азот, и горная порода — это необходимые факторы формирования почвы. Автотрофные микроорганизмы являются первыми обитателями безжизненной породы, они образуют органическое вещество и создают условия для развития гетеротрофных микроорганизмов и более высших форм жизни — лишайников, мхов, растений. В связи с этим одна из основных задач — это исследование микробиологических процессов в первичном и современном почвообразовательном процессе.

Почвенная микрофлора играет важную роль в жизни растений. Она образует вблизи корней биологически активный слой, улучшает питание растений, предохраняет их от болезней и т. д. Однако до настоящего времени сравнительно мало известно об огромной роли микроорганизмов в питании растений, о естественном симбиозе растений и микроорганизмов, который, вероятно, постоянно совершенствовался в ходе эволюции растений и, бесспорно, играл и играет большую роль в жизни каждого растительного вида. Не случайно еще древние римляне утверждали, что для успешного развития растений необходима хорошая почва. В настоящее время наукой доказано, что в почве обитают микроорганизмы, с помощью которых растения приспосабливаются к среде и которые поставляют растениям питательные вещества и защитные средства.

Для развития почвенной микробиологии огромное значение имеют исследования ученых-микробиологов: Виноградского, Омелянского, Буткевича, Костычева, Худякова и др. В 1880 г. Каменский открыл у растений микоризу и сделал вывод, что корни некоторых растений покрыты мицелием грибов. Костычев в 1882—1885 гг. изучал роль почвенных грибов в образовании гумуса. Виноградский открыл процесс хемосинтеза и тем самым новую эру в развитии почвенной микробиологии. Он изолировал и изучил сернистые, железистые и нитрифицирующие бактерии, а в 1894 г. обнаружил и выделил клостридию — G. pasteurianum, — анаэробный азотфиксатор. Вслед за этим голландский микробиолог Бейеринк открыл азотобактер (Azotobacter chroococcum) — аэробный азотфиксатор. Исследования Буткевича были посвящены интенсивности и закономерностям процесса разложения органического вещества, связи между содержащимся в нем азотом и углеродом. Омелянский изучал разложение целлюлозы в почве и поведение азотфиксирующих бактерий. Русские и советские микробиологи установили, что микробиологическая активность в почвах бывает различной и зависит не только от состава микрофлоры, но и от условий, которые созданы для ее развития. Это еще одна из наиболее важных задач почвенной микробиологии: определение факторов, от которых зависит развитие микрофлоры, и оптимальных условий для биологических процессов в почве.

Почва густо населена микроорганизмами, которых она обеспечивает питательными веществами, воздухом, влагой, благоприятной температурой. Развитие микрофлоры в большой степени зависит от водно-физических и физико-химических свойств почвы.

В структурной почве такие факторы, как хорошая аэрация и влажность, создают условия, благоприятные для развития микроорганизмов. Кроме того, многие микроорганизмы в процессе жизнедеятельности выделяют вещества, в свою очередь положительно влияющие на структуру почвы, и таким образом сами создают и улучшают условия для своего развития. Ведущая роль в этом отношении отводится аэробным микроорганизмам, которые соединяют разложившиеся органические остатки, как будто цементируя их. По мнению Мишустина (1956), в создании устойчивой структуры почвы активно участвуют грибы и актиномицеты, они образуют мицелий, опутывающий почвенные частицы. Бактерии (азотобактер, различные бациллы и т. д.) выделяют слизь, с помощью которой формируется водопрочная структура. При разложении органических веществ под влиянием некоторых микроорганизмов выделяется уроновая кислота; соединяясь с белками, она формирует уропротеиновые комплексы, обладающие цементирующими свойствами.

Структурные почвы наиболее богаты микроорганизмами, развивающимися в порах, в связи с чем порозность почвы имеет большое значение для их жизнедеятельности. Почвенные поры обычно заполнены водой, которая используется микроорганизмами. Последние скапливаются на поверхности почвенных частиц, где адсорбированы различные питательные вещества. Бактерии обычно адсорбируются почвой, но это не препятствует их развитию.

Почвенный раствор содержит много питательных веществ, обеспечивающих развитие популяций микроорганизмов.

Для жизнедеятельности микроорганизмов большое значение имеет реакция почвенного раствора (pH), поскольку она влияет на растворимость солей. Однако не сама величина pH, а концентрация водородных ионов в почвенном растворе оказывает влияние на растворимость питательных веществ. Кислая реакция не благоприятствует развитию микрофлоры.

В поверхностных слоях почвы интенсивно протекают окислительные процессы, активно развивается микрофлора, тогда как в более глубоких горизонтах снижается содержание кислорода и усиливаются процессы восстановления. Граница между этими двумя противоположными процессами определяется свойствами почвы и зависит от глубины, на которой развиваются аэробные и анаэробные микроорганизмы.

Важным фактором, способствующим развитию микроорганизмов, является наличие в почве воздуха с высоким содержанием двуокиси углерода. Кислород в достаточном количестве содержится лишь в поверхностном горизонте, где и отмечается наибольшая численность микрофлоры.

Буферная способность, которой обладает почва, инактивирует различные вещества, такие как кислоты, токсины и др., создавая таким образом условия, благоприятные для жизнедеятельности микрофлоры.

Температурные условия также положительно влияют на развитие микрофлоры, поскольку значительные колебания температуры происходят лишь в поверхностном горизонте, тогда как в более глубоких слоях почвы температура бывает довольно постоянной. Микроорганизмы выдерживают относительно низкую температуру. Установлено, что при оттаивании замерзшей почвы стимулируется их развитие. Почвенные микроорганизмы могут страдать от вредоносного влияния солнечных лучей, но, с другой стороны, солнце положительно влияет на микрофлору. По данным Красильникова, азотфиксирующие микроорганизмы более активны в почвенно-климатических условиях с высокой температурой.

Под влиянием микроорганизмов в почве разлагаются растительные и животные остатки. Получаемые продукты разложения органических веществ подвергаются биохимическим превращениям, в результате которых в почве накапливаются специфические вещества, называемые гумусом. В процессах минерализации и синтеза при образовании гумуса участвуют различные ферменты, синтезируемые микроорганизмами. В органических остатках в первую очередь разлагаются запасающие углеводы, затем белки, жиры и в последнюю структурные углеводы — гемицеллюлоза, целлюлоза и лигнин. Органические вещества, которые не минерализуются под влиянием микроорганизмов, в почве практически отсутствуют.

Синтез органических веществ в почве происходит при участии различных видов микроорганизмов. Особую роль играют автотрофные микроорганизмы: серобактерии, железобактерии, нитрифицирующие бактерии и др., которые в процессе жизнедеятельности превращают минеральные вещества в органические, служащие источником питания для гетеротрофных микроорганизмов.

Корни растений и микроорганизмы выделяют в почву различные биологически активные вещества: витамины, ауксины, пантотеновую и никотиновую кислоту и ферменты, находящиеся в активном состоянии и стимулирующие развитие микрофлоры. В почве присутствуют и выделяемые микроорганизмами антибиотики, которые ингибируют или полностью подавляют жизнедеятельность некоторых вредных видов, способствуя развитию полезных микроорганизмов.

Бактериальные клетки обычно адсорбированы на поверхности почвенных частиц, что особенно сильно проявляется в поверхностных горизонтах и на почвах с высокой сорбционной способностью. В кислых почвах бактерии адсорбируются более интенсивно. Для высокой адсорбции на нейтральных почвах требуется низкая влажность и высокая температура. Адсорбция — обратимый процесс: изменение температуры, почвенной реакции, влажности и других факторов приводит к десорбции бактериальных клеток. Адсорбированные микроорганизмы защищены от неблагоприятных условий, однако обладают меньшей активностью, поскольку их адсорбция носит не физико-химический, а биологический характер. Почвой адсорбируются также продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Особо важное значение для развития микрофлоры имеет адсорбция продуктов метаболизма, поскольку при этом почва освобождается от токсических веществ. При адсорбции ферментов, антибиотиков, стимуляторов роста и других веществ их активность сохраняется продолжительное время, что имеет важное значение для плодородия почвы и развития микрофлоры.

Клетки микроорганизмов распределены в почве неравномерно. Они образуют различные по величине колонии. Наиболее часто сожительствуют неантагонистические виды. Микроорганизмы обычно размещены в крупных порах, хотя могут проникать в мелкие поры и капилляры. Они подвижны и способны перемещаться на 1,5—3,5 м.

В почве практически нет участков, не заселенных микроорганизмами, их расселению помогает способность менять форму в зависимости от внешних условий. Они могут становиться палочковидными, кокковидными, а кроме того, изменять размер и т. д.

О специфическом влиянии типа почвы на количество и состав микрофлоры мнения различны. Так, Мишустин считает, что микроорганизмы распространены в строгой географической зональности. Например, соотношения Azotobacter, клубеньковых бактерий, В. mycoides и др. меняются в соответствии с почвенно-географическими условиями. По мнению Красильникова (1958), Пошона и де Бержака (1969), численность и состав почвенной микрофлоры зависят от окружающих условий — растительного покрова, влажности, температуры и других факторов, т. е. распространение микроорганизмов определяется не географической зональностью, а экологическими факторами. Температура — один из важнейших экологических факторов. В почве наиболее многочисленны мезофильные микроорганизмы. В зависимости от географической зональности различают психрофильные и термофильные микроорганизмы.

Важным фактором для жизнедеятельности микроорганизмов является влага: в зонах с низкой влажностью преобладают ксерофитные формы, к основным представителям которых относятся микобактерии и актиномицеты. Распространение и состав микроорганизмов зависят не от типа почвы, а от сочетания факторов, характерных для данной местности. По мнению Мишустина (1948), Сушкиной (1949), по распространению отдельных микроорганизмов можно судить о характере и плодородии почвы. Наиболее часто в качестве такого показателя принимают численность и активность бактерий рода Azotobacter, которые особенно чувствительны к изменению почвенно-экологических условий. Следовательно, почва — это естественный субстрат, в котором микроорганизмы находят условия для своего существования. Необходимо отметить, что в природе нет стерильной почвы, т. е. не заселенной микроорганизмами. Численность микроорганизмов, соотношение между отдельными группами, интенсивность процессов, в которых они участвуют, видовой состав и т. д. существенно зависят от почвенно-климатических условий.

При определении заселенности почвы микроорганизмами важно знать не только их численность, но и активность микрофлоры. Количество микроорганизмов в сущности определяет степень биологической активности почвы. В экологических системах вследствие сочетания различных факторов в почве устанавливается биологическое равновесие, которое наиболее сильно нарушается антропогенным воздействием. Различные агротехнические приемы — удобрение, орошение, обработка почвы, чередование культур в севообороте и др., применяемые при возделывании культур, оказывают существенное влияние на почвенную микрофлору. При внесении удобрений микрофлора, как правило, активизируется. Орошение и обработка почв значительно меняют условия существования микроорганизмов. Изменения биологических свойств почвы в зависимости от технологии возделывания культур отражаются на ее свойствах и плодородии, при этом меняется численность, состав и активность микрофлоры, нарушаются основные процессы, происходящие в почве, изменяется степень ее плодородия. Поэтому особую актуальность приобретает изучение биологических свойств почвы, особенно при интенсивном возделывании и удобрении культур как одного из основных факторов антропогенного влияния.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник