Животные в почве. Обитатели почвы и их приспособленность к среде

Наша планета образована четырьмя основными оболочками: атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой. Все они находятся в тесном взаимодействии между собой, поскольку представители биосферной оболочки Земли — животные, растения, микроорганизмы — не могут существовать без таких формирующих веществ, как вода и кислород.

Так же, как и литосфера, почвенный покров и другие, глубоко лежащие слои, не могут существовать изолированно. Несмотря на то что мы не можем увидеть это невооруженным глазом, почва заселена очень густо. Каких только живых существ в ней не живет! Как и любым живым организмам, им тоже необходимы вода и воздух.

Какие животные живут в почве? Как они влияют на ее формирование и как приспосабливаются к такой среде обитания? На эти и другие вопросы мы попробуем дать ответ в этой статье.

Какие бывают почвы?

Почва — это только самый верхний, совсем неглубокий слой, составляющий литосферу. Глубина его уходит примерно на 1-1,5 м. Дальше начинается уже совсем другой слой, в котором протекают грунтовые воды.

То есть верхний плодородный слой почвы — это и есть то самое место обитания различных по форме, размерам и способам питания живых организмов и растений. Почва, как среда обитания животных, очень богата и разнообразна.

Данная структурная часть литосферы неодинакова. Формирование почвенного слоя зависит от многих факторов, в основном от условий окружающей среды. Поэтому и типы почв (плодородного слоя) также различаются:

- Подзолистые и дерново-подзолистые.

- Черноземные.

- Дерновые.

- Болотные.

- Подзолисто-болотные.

- Солоди.

- Пойменные.

- Солончаки.

- Серые лесостепные.

- Солонцы.

Данная классификация приведена только для площади России. На территории других стран, континентов, частей света существуют и иные типы почв (песчаные, глинистые, аркто-тундровые, гумусовые и так далее).

Также все почвы неодинаковы по химическому составу, влагообеспеченности и насыщенности воздухом. Эти показатели варьируются и зависят от ряда условий (например, на это влияют животные в почве, которые будут рассмотрены ниже).

Как формируются почвы и кто им в этом помогает?

Свое начало почвы ведут со времени появления жизни на нашей планете. Именно с образованием живых систем и началось медленное, непрерывное и самообновляемое формирование почвенных субстратов.

Исходя из этого понятно, живые организмы играют определенную роль в почвообразовании. Какую же? В основном эта роль сводится к переработке органических веществ, содержащихся в почве, и ее обогащении минеральными элементами. Также это рыхление и улучшение аэрации. Очень хорошо об этом в 1763 году написал М. В. Ломоносов. Именно он первым высказал утверждение, что почва формируется благодаря отмиранию живых существ.

Помимо деятельности, которую осуществляют животные в почве и растения на ее поверхности, очень важным фактором формирования плодородного слоя являются горные породы. Именно от их разновидности будет в целом зависеть тип почвы.

В итоге горные породы перерабатываются под влиянием абиотических факторов, а живущие в почве микроорганизмы разлагают животные и растительные останки, превращая органические вещества в минеральные. В результате этого образуется плодородный слой почвы определенного типа. При этом животные, обитающие под землей (например, черви, нематоды, кроты) обеспечивают ее аэрацию, то есть насыщение кислородом. Это достигается путем рыхления и постоянной переработки почвенных частиц.

Животные и растения совместно дают почве органическое вещество. Микроорганизмы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли это вещество перерабатывают и переводят в нужную форму минеральных элементов. Черви, нематоды и другие животные снова пропускают через себя почвенные частицы, формируя тем самым органическое удобрение — биогумус.

Отсюда вывод: почвы формируются из горных пород в результате долгого исторического промежутка времени под влиянием абиотических факторов и при помощи, которую оказывают животные и растения, в них живущие.

Невидимый почвенный мир

Огромную роль не только в формировании почвы, но и в жизни всех остальных живых существ играют мельчайшие существа, образующие целый невидимый почвенный мир. Кто же к ним относится?

Во-первых, одноклеточные водоросли и грибы. Из грибов можно выделить отделы хитридиомицетов, дейтеромицетов и некоторых представителей зигомицетов. Из водорослей следует отметить фитоэдафонов, представляющих собой зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая масса этих существ на 1 га почвенного покрова составляет примерно 3100 кг.

Во-вторых, это многочисленные микроорганизмы, бактерии и такие животные в почве, как простейшие. Суммарная масса этих живых систем на 1 га почвы составляет примерно 3100 кг. Основная роль одноклеточных организмов сводится к переработке и разложению органических остатков растительного и животного происхождения.

К самым распространенным из этих организмов относятся:

- коловратки;

- клещи;

- амебы;

- многоножки симфилы;

- протуры;

- коллемболы;

- двухвостки;

- сине-зеленые водоросли;

- зеленые одноклеточные водоросли.

Какие животные живут в почве?

К почвенным обитателям относятся следующие беспозвоночные животные:

- Мелкие рачки (ракообразные) — около 40 кг/га

- Насекомые и их личинки — 1000 кг/га

- Нематоды и круглые черви — 550 кг/га

- Улитки и слизни — 40 кг/га

Такие животные, обитающие в почве, очень важны. Их значение определяется способностью пропускать через себя почвенные комочки и насыщать их органическими веществами, формируя биогумус. Также их роль состоит в разрыхлении почвы, улучшении кислородного насыщения и создании пустот, которые заполняются воздухом и водой, в результате чего повышается плодородие и качество верхнего слоя земли.

Рассмотрим, какие животные обитают в почве. Их можно разделить на два типа:

- постоянные жители;

- временно обитающие.

К постоянным позвоночным млекопитающим жителям, представляющим животный мир почвы, относятся слепыши, слепушонки, цокоры и сумчатые кроты. Их значение сводится к поддержанию цепей питания, так как насыщаются они почвенными насекомыми, улитками, моллюсками, слизнями и так далее. И второе значение — это рытье длинных и извилистых ходов, позволяющих почве увлажняться и обогащаться кислородом.

Временные обитатели, представляющие животный мир почвы, используют ее лишь для недолгого убежища, как правило, в качестве места для откладывания и хранения личинок. К таким животным относятся:

- тушканчики;

- суслики;

- барсуки;

- жуки;

- тараканы;

- другие виды грызунов.

Приспособления почвенных обитателей

Для того чтобы жить в такой непростой среде, как почва, животные должны иметь ряд особенных приспособлений. Ведь по физическим характеристикам эта среда плотная, жесткая и малокислородная. Кроме этого в ней абсолютно нет света, хотя и наблюдается умеренное количество воды. Естественно, что к таким условиям нужно уметь приспособиться.

Поэтому животные, которые живут в почве, с течением времени (в ходе эволюционных процессов) приобрели следующие особенности:

- чрезвычайно мелкие размеры, чтобы заполнять крошечные пространства между частицами почвы и комфортно себя там чувствовать (бактерии, простейшие, микроорганизмы, коловратки, рачки);

- гибкое тело и очень крепкая мускулатура — преимущества для передвижения в почве (кольчатые и круглые черви);

- способность усваивать кислород, растворенный в воде или дышать всей поверхностью тела (бактерии, нематоды);

- жизненный цикл, состоящий из личиночной стадии, во время которой не требуется ни свет, ни влага, ни питание (личинки насекомых, различных жуков);

- более крупные животные имеют приспособления в виде мощных роющих конечностей с крепкими когтями, позволяющими легко прорывать длинные и извилистые ходы под землей (кроты, землеройки, барсуки и так далее);

- у млекопитающих хорошо развито обоняние, но практически отсутствует зрение (кроты, цокоры, слепыши, спепушонки);

- тело обтекаемой формы, плотное, сжатое, с коротким жестким плотно прилегающим мехом.

Все эти приспособления создают настолько комфортные условия, что животные в почве ощущают себя нисколько не хуже тех, что живут в наземно-воздушной среде, а, возможно, даже лучше.

Роль экологических групп почвенных обитателей в природе

Основными экологическими группами почвенных обитателей принято считать:

- Геобионты. Представители данной группы — это животные, для которых почва постоянное место обитания. В ней проходит весь их жизненный цикл в сочетании с основными процессами жизнедеятельности. Примеры: дождевые черви, многохвостки, бесхвостки, двухвостки, бессяжковые.

- Геофилы. К этой группе относятся животные, для которых почва обязательный субстрат во время одной из фаз своего жизненного цикла. Например: куколки насекомых, саранча, многие жуки, комары-долгоносики.

- Геоксены. Экологическая группа животных, для которых почва — временное укрытие, убежище, место откладывания и выведения потомства. Примеры: многие жуки, насекомые, все норные животные.

Совокупность всех животных каждой группы является важным звеном общей цепи питания. Кроме того, их жизнедеятельность обуславливает качество почв, их самообновляемость и плодородие. Поэтому их роль чрезвычайно важна, особенно в современном мире, в котором сельское хозяйство вынуждает почвы беднеть, выщелачиваться и высаливаться под действием химических удобрений, пестицидов и гербицидов. Животные почвы способствуют более быстрому и естественному восстановлению плодородного слоя после тяжелых механических и химических атак со стороны человека.

Связь растений, животных и почв

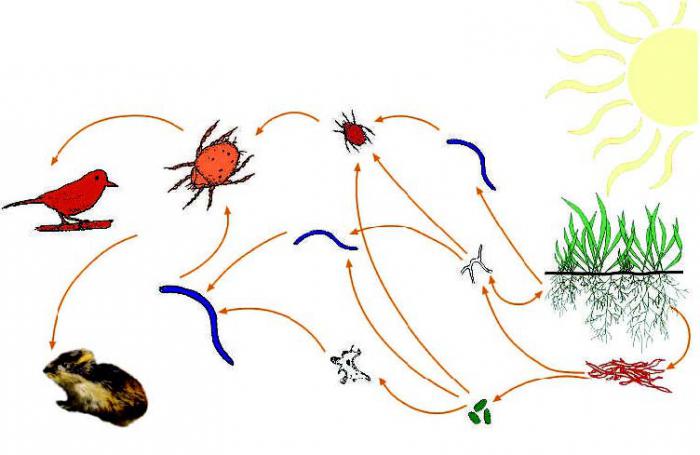

Не только животные почвы взаимосвязаны между собой, образуя общий биоценоз со своими цепями питания и экологическими нишами. На самом деле все существующие растения, животные и микроорганизмы задействованы в едином круге жизни. Равно, как и все они связаны со всеми средами обитания. Приведем простой пример, иллюстрирующий эту взаимосвязь.

Травы лугов и полей являются питанием для наземных животных. Те, в свою очередь, служат источником пищи для хищников. Остатки травы и органического вещества, которые выводятся с продуктами жизнедеятельности всех животных, попадают в почву. Здесь за дело принимаются микроорганизмы и насекомые, которые являются детритофагами. Они все остатки разлагают и переводят в минеральные вещества, удобные для всасывания растениями. Таким образом, растения получают необходимые им компоненты для роста и развития.

В самой почве при этом микроорганизмы и насекомые, коловратки, жуки, личинки, черви и так далее становятся пищей друг для друга, а значит, и общей частью всей сети питания.

Таким образом, получается, что животные, обитающие в почве, и растения, живущие на ее поверхности, имеют общие точки пересечения и взаимодействуют друг с другом, формируя единую общую гармонию и силу природы.

Бедные почвы и их обитатели

Бедными называются почвы, которые многократно подвергались воздействию со стороны человека. Строительство, выращивание сельскохозяйственных растений, осушение, мелиорация — все это со временем приводит к обеднению почв. Какие обитатели умеют выживать в таких условиях? К сожалению, не многие. Наиболее выносливыми подземными жителями являются бактерии, некоторые простейшие, насекомые, а также их личинки. Млекопитающие, черви, нематоды, саранча, пауки, ракообразные в таких почвах выживать не могут, поэтому погибают или покидают их.

Также к бедным относятся почвы, в которых низкое содержание органических и минеральных веществ. Например, сыпучие пески. Это особая среда, в которой живут определенные организмы со своими приспособлениями. Или, например, засоленные и сильнокислые почвы тоже содержат в себе только специфических обитателей.

Изучение животных почвы в школе

Школьный курс зоологии не предусматривает изучение животных почвы на отдельном уроке. Чаще всего, это просто краткий обзор в контексте какой-либо темы.

Однако в начальной школе есть такой предмет, как «Окружающий мир». Животные в почве изучаются в рамках программы данного предмета очень подробно. Информация преподносится соответственно возрасту детей. Малышам рассказывают о многообразии, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, которую играют животные в почве. 3 класс обучения — самый подходящий для этого возраст. Дети уже достаточно образованы, чтобы усвоить какую-то терминологию, и при этом имеют большую тягу к знаниям, к познанию всего окружающего, изучению природы и ее обитателей.

Главное, делать уроки интересными, нестандартными, а также информативными, и тогда дети будут впитывать знания, словно губки, в том числе и про обитателей почвенной среды.

Примеры животных, обитающих в почвенной среде

Можно привести краткий список, отражающий основных почвенных обитателей. Естественно, сделать его полным не получится, ведь их так много! Однако основных представителей попробуем назвать.

Животные почвы — список:

- коловратки, клещи, бактерии, простейшие, ракообразные;

- пауки, саранча, насекомые, жуки, многоножки, мокрицы, слизни, улитки;

- дождевые черви, нематоды и другие круглые черви;

- кроты, слепыши, слепушонки, цокоры;

- тушканчики, суслики, барсуки, мыши, бурундуки.

Источник

Чем является почва для животных

УДК 631.4:574.4(478)+504.53(478)

Е. С. Кухарук, К. П. Бульмага, А. Н. Бургеля, И. Е. Флогимон

Институт экологии и географии Академии наук Республики Молдова,

Кишинев, Молдова, [email protected]

IMPORTANCE OF SOIL FOR LIVING ORGANISMS

AND BIOTIC RELATIONS FORMING

E. S. Kuharuk, K. P. Bulimaga, A. N. Burghelea, I. E. Floghimon

Institute of Ecology and Geography, ASRM, Kishinev, Moldova

Почва является жилищем и убежищем для многих живых организмов, предохраняет от перегрева и от переохлаждения, защищает от хищников, обитающих на ее поверхности. То, что почва может выполнять функцию жилища, связано с тем, что температура и влажность воздуха в ней подвержены значительно менее резким колебаниям, чем на поверхности земли. Особенно полезной эта особенность почвы оказывается в периоды резких изменений погоды, которые мы наблюдаем в Молдове в весенний и осенний периоды.

Наглядно функция жилища и убежища проявляется по отношению к животным, использующим несколько сред, одна из которых – почва (обыкновенная полевка, желтый и малый суслики, хомяк, сурок, бурундук и др.). Характерной особенностью этих животных является то, что основную пищу они добывают, как правило, на поверхности земли. В почве они укрываются от хищников и непогоды, создают пищевые запасы. Многие впадают в спячку в неблагоприятное время года.

Пространство, занимаемое подземными сооружениями животных может быть значительным. В лесах при высокой численности кротов, проводящих почти всю жизнь в почве, площадь их ходки достигает до 1/3 всей площади леса, а объем – до 15 % 10-сантиметрового слоя почвы.

Используя почву как жилище и убежище, многие животные предъявляют к ней и ландшафту в целом определенные требования, знание которых помогает составить правильное представление об экологии многих сельскохозяйственных вредителей. Например необходимыми предпосылками благополучного существования сусликов является открытое пространство вблизи нор, невысокий травяной покров с повышенным содержанием поздно засыхающих растений, преимущественно плотная, но не сильно задернованная почва, обеспечивающая постройку нор.

Хозяйственная деятельность человека сильно влияет и на распространение другого злостного сельскохозяйственного вредителя – хомяка.

Необходимо также учитывать, что кроме широко распространенных грызунов подземные «квартиры» используют многие другие позвоночные животные. Не может обычно обойтись без подземного жилья лиса, заяц и другие обитатели леса. Некоторые позвоночные активно используют норы, вырытые завсегдатаями подземных лабиринтов. Жилище сусликов используют ящерицы, змеи, птицы. Как жилище почву активно используют и многие беспозвоночные животные. Для таких обитателей, как дождевые черви, эта функция наглядно проявляется при их анабиозе в засушливый и зимний периоды. В это время черви, свернувшись в клубок, находятся в состоянии диапаузы в расширениях своих ходов, которые обычно находятся на глубине 20–50 см, а у крупных видов могут располагаться и на большей глубине.

Многие беспозвоночные довольно широко используют в качестве жилища норы некоторых грызунов. Так, в норах сусликов, кроме хозяев, обитают пауки, мокрицы, мухи, жуки. В холодное время года здесь находится их зимнее убежище, а в летнее – место спасения от зноя. Блохи, мухи и некоторые жуки там и размножаются, откладывая яйца в помет сусликов. Многие насекомые проходят в почве лишь определенную фазу развития. Так, цикады откладывают яйца под кору тонких веток или черенки листьев. Личинки же их после выхода из яиц падают на землю и зарываются в почву нередко до глубины 1 м, где и идет их дальнейшее развитие.

Рассмотренные случаи использования почвы как «жилого помещения», свидетельствует о том, что четвертое (по В. В. Докучаеву) царство природы может быть сравнимо с густонаселенным подземным городом, где проживают и постоянные его обитатели, и те, кто трудится в загородной зоне (добывает пищу на поверхности земли), и те, кто находится в почве, лишь ограниченный срок, являясь ее гостем.

Почва способна к самоочищению от несвойственных ей микроорганизмов – в этом ее санитарная функция. Поэтому нарушение экологической среды под влиянием разного рода токсикантов представляет собой угрозу для всего почвенного животного мира, нарушает биоразнообразие экосистем. Биологическая активность почв – самый точный показатель качества почвы и состояния почвенного покрова, который применяется в детальных почвенных исследованиях.

Zoocenosis — 2011

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 20-21.

Почва в природе

Почва является одной из главных составляющих педосферы — геофизической оболочки планеты.

Основной функцией почвы, как отдельного элемента в природе, является обеспечение жизни в целом. Ведь именно она дает возможность существования, роста и размножения всему живому — различным микроорганизмам, экосистемам, растениям, животным, человеку.

Почва является основой для образования всех жизненно необходимых элементов — воды и элементов минерального питания в виде химических соединений.

Пример: 1) растение в горшке с песком; 2) растение в горшке с глиной; 3) растение в горшке с почвой

Почва является не только необходимым условием для жизни на Земле, но и также следствием этой жизни.

Почва необходима для запаса энергии. Именно в ней проходят процессы фотосинтетической деятельности растительного мира. Примером такой деятельности является использование человеком огромного количества топлива, пищи и кормов, образующихся в недрах земного покрова. Уголь, газ, нефть, торф — все это следствие фотосинтетических процессов.

Почва играет большую роль в природе. Она обеспечивает безостановочное взаимодействие геологического и малого биологического обмена веществ. Круговорот кислорода, углерода, азота осуществляется именно через нее. Через почву эти элементы поступают в корни растений, создавая необходимые условия для пищевых цепочек. Таким образом она регулирует состав атмосферы и гидросферы.

Почва регулирует различные процессы, происходящие в природе. Одним из них является биосферный процесс. Роль почвы в этом процессе — стабилизация плотности и продуктивности всего живого на Земле.

Земельные ресурсы в жизни человека

Земельные ресурсы — земли, используемые человеком в хозяйственной деятельности.

Земельные ресурсы определяются по нескольким критериям. Огромную роль играет рельеф определенной местности. Он может быть удобен, не удобен или непригоден для осуществления конкретной деятельности. Равнинные территории подходят для взращивания культурных пород или определенной обработки. Горная и бугристая местность не достаточно удобна для орошения или удобрения растительных пород. А есть территории, на которых невозможно заниматься какой-либо целенаправленной деятельностью — расчлененные овраги, каменистые возвышенности, болота и другие.

Плодородие земельных ресурсов также важно для осуществления человеческой деятельности. Хороший почвенный покров сможет напитать все растения достаточным количеством необходимых веществ и элементов.

Почва и земельные ресурсы играют важную роль в жизни человека. Именно из почвы мы получаем все необходимое для жизни — пищевые ресурсы.

Земельные ресурсы помогают в осуществлении сельскохозяйственной деятельности и лесоводства. Также земля является источником строительных материалов, благодаря которым строятся современные сооружения.

Загрязнение окружающей среды почвы

Практически каждый вид деятельности человека наносит огромный вред почвенному покрову. Промышленные отходы черных и цветных металлов, отходы химической промышленности, органические химические соединения, продукты неорганической химии — все это сказывается на качестве почвы и земельных ресурсов.

Предприятие, не устанавливающие очистительные фильтры, выбрасывают в атмосферу диоксид серы, оксид углерода, пыль, золу, дым, сульфаты и нитраты.

Предприятия, занимающиеся простым органическим синтезом, оставляют отпечаток на почве. Они выбрасывают технологические отходы, которые не перерабатываются в условиях естественной среды.

Производство высокомолекулярных соединений сказывается на состоянии почвы. При осуществлении подобной деятельности в природу попадают мономеры, катализаторы, растворители, стабилизаторы, пластмасса, резина и другие вещества, загрязняющие окружающую среду почвы.

Каково значение почвы в природе и жизни человека, Вы узнаете из этой статьи.

Значение почвы в жизни человека и в природе

Почва является незаменимым элементом земной поверхности. Благодаря ей обеспечивается существование животных и растительных организмов, микроорганизмов. Интересно, что не только почва обеспечивает жизнедеятельность живым существам, но и сама она является результатом их жизнедеятельности.

Почва – это одна из планетарных оболочек, которая называется педосферой. В ней имеется специфическая смесь воды, почвенных элементов, органических компонентов и воздуха, что обеспечивает процессы разложения, переработки и трансформации химических соединений. А это обуславливает значение почвы для жизни природы и человека.

Значение почвы в природе

Каково значение почвы в жизни человека?

Своим самим существованием она обеспечивает жизнедеятельность человеку и всем остальным живым организмам. Жизнь человека неразрывно связано с почвой, стоит только вспомнить, что первыми технологиями людской цивилизации были животноводство и земледелие – наиболее эффективные способы использования ресурсов земли.

Почва создает благотворные условия для жизни растений, которые постепенно превращаются в органические остатки. Благодаря им человечество может пользоваться нефтью, углем, торфом, газом. То есть почва создает огромные резервуары энергии.

В ее состав входят необходимые минеральные элементы для функционирования организма человека. В ходе круговорота геологических и органических компонентов, они высвобождаются в атмосферу и гидросферу, становясь источником органического синтеза.

Хозяйственное значение почв в том, что она является средством для производства животноводческой и сельскохозяйственной продукции. От нее зависит наше будущее. Также грунты необходимы для создания дорог и жилищ.

Кроме того, почва обезвреживает опасные радиоактивные вещества, химические соединения, вирусные и бактериальные возбудители, которые вредны для человечества и животных.

Надеемся, что из этой статьи Вы узнали какое значение почвы для жизни на нашей планете.

Водород в составе H2O является главным биологическим компонентом и составляет основной объем живого вещества.

В почвах содержание воды весьма изменчиво и зависит от многих причин, в первую очередь климатических и сезонных, а также от состава почв и рельефа местности.

250 мм и менее возникают пустыни. He останавливаясь на детально изученных вопросах пространственной и временной зональности распределения воды в почвах, отметим только, что по окислительно-восстановительным условиям почвенных вод, важным для формирования геохимического состава почв, А.И. Перельманом различаются два главных геохимических класса вод: кислородные (засушливые аридные условия, черноземы, буроземы, красноземы, почвы пустынь и т. д.) и глеевые (увлажненные гумидные условия).

Исключительно важное значение для круговорота воды на суше имеет поглощение атмосферных осадков биотой — транспирация. На нее раньше приходилось

2/3 испарения осадков на суше, что обеспечивало замкнутость круговорота воды. Антропогенное воздействие — замена лесов агроценозами — почти вдвое сокращает транспирацию. В частности, показатели регулирования водообмена (отношение изменчивости осадков к изменчивости суммарного испарения за вегетационный период) для России в настоящее время составляет: леса и болота 2,5—3, луга и степи 1,5—2, агроценозы (Поволжье и Северный Кавказ) 0,8—1,1. Представление об абсолютных масштабах транспиративного переноса воды из почвы в атмосферу дают такие примерные оценки (млн т H2O на 1 га за вегетационный период): пшеница

8.

He менее важным показателем является содержание в почвенной воде ионов H+ (pH), так как для большинства растений благоприятны близнейтральные почвы. Вместе с тем, во многих случаях pH соляной вытяжки из почв может снижаться до 5,5 и менее или повышаться, что ведет к деградации растительности и требует нейтрализации. Повышенная кислотность в первую очередь касается подзолистых, дерново-подзолистых и некоторых торфяных, реже серых лесных почв и красноземов и обычно проявлена в гумидных областях. Наоборот, незагрязненные почвы аридных областей обычно имеют повышенные значения pH. Основным регулятором pH почв являются карбонаты кальция (магния).

По величине биофильности (Бф=70) водород занимает третье место среди химических элементов, уступая только углероду и азоту. В среднем составе живого вещества содержание водорода, по А.П. Виноградову, 10,5% — также третье место после кислорода и углерода. Распространенность свободного водорода в биосфере еще не изучена, однако он продуцируется многими путями, от эндогенного земного, которому придается все большее значение и биогенного — результат бактериального разложения органического вещества до продукта окисления Fe, Mn и других металлов и радиолиза H2O, а также водорода, поступающего из космического пространства и т. д.

Содержание водорода при подсчете на сухое вещество в общем увеличивается от растений к животным и бактериям. Средние содержания оценены следующим образом (г/кг): растения морские 41, наземные 55, животные морские 52, наземные 70, бактерии 74; для океанического планктона, по В.С. Савенко, среднее — фито- 50, зоопланктон 70 г/кг (х = 60). Содержание его в среднем в гумусе 4,5%.

Типичное содержание водорода в живом веществе, по С.М. Манской, Т.В. Дроздовой, следующее (%): лигнин 5, углеводы 6, протеины 7, липиды (жиры) 10, органическое вещество OB современных морских осадков 8, OB осадочных пород 9, торф 6—7, лигнит 5—6, битуминозный уголь 5—6, антрацит 4—5, нефть 9—15. А.А. Успенский определил среднее содержание водорода в составе OB различных организмов (%): древесина 6,1, травы и растения-торфообразователи 6,1, водные, цветковые растения и донные водоросли 6,2, водоросли планктонные 7,7, зообентос и наземные беспозвоночные (моллюски, насекомые, черви, ракообразные) 8, зоопланктон, рыбы, наземные позвоночные 7,9; человек — 9,31.

Содержание воды в живом веществе преобладает над всеми компонентами и находится в некоторой зависимости от влажности окружающей среды и почв. У растений пустынь и степей оно 35—65%, лесостепей 70—85%, хвойных лесов до 90%. У животных суши в целом содержание воды ниже, чем у водных (%): домашние животные 60, человек 64, водоплавающие птицы 70, рыбы до 75, медузы до 99. В клетках бактерий и млекопитающих оно близко к 70% общей массы.

Все живые организмы чувствительны к изменению концентрации водорода в воде в виде H+ (pH). Активность фитопланктона снижается при pH≤6, зоопланктона при pH=5, особенно при повышенном содержании Al. В этом же интервале pH (5—6) снижается численность популяций бентоса. При рН

5 зеленые водоросли вытесняются синезелеными и резко снижается популяция рыб. Наоборот, при снижении в воде содержания пероксида водорода H2O2 до значений ≤(1—3)*10в6 моль/л, происходящем, например, при избытке SO2, резко снижается выживаемость рыбной молоди. Нормальной концентрацией H2O2 для рыбных рек считается n*10в-6—10в5 моль/л. Скорость образования H2O2 в незагрязненных реках составляет в летнее время n*10в-4 моль/л*сут, а в среднем n*10в-5 моль/л*сут. He менее опасен и газообразный H2O2 — при повышенном его содержании в облаках (3—5 млрд-1) подвергаются повреждению хвойные и лиственные, а в наибольшей степени — высокогорные леса.

В организм человека, по Ю.И. Москалеву, водород поступает в виде воды, газа и различных органических и неорганических соединений — пищи и жидкостей, в среднем 350 г H2 в сутки. Содержание H2 (в виде H2O, %) заметно снижается с возрастом: эмбрион 97, новорожденные 77, взрослые мужчины 61, женщины 54, старики

50. Больше всего воды в крови (

83%), легких и сердце (

79%), меньше всего в костях (20%) и зубной эмали (

10%). Величина всасывания воды (1,0) и скорость всасывания из желудочно-кишечного тракта (20—25 мин) одни из самых высоких. Основная роль в переносе в организме Na+ и Cl- и других элементов принадлежит воде. Tб воды у человека 6—12 сут, водорода 14—7 сут. Установлена зависимость между массой тела и скоростью обновления воды.

Процесс пищеварения в значительной мере связан с величиной pH в органах человека, которое меняется от близнейтральной и щелочной в ротовой полости до сильно кислой в желудке и щелочной в поджелудочной железе.

Для органических соединений водорода кинетика в организме существенно отличается и во всех случаях Tб выведения выше, чем для воды, особенно для тимидина (272 сут).

Всасывание трития, как и водорода, в организме человека 100%-ное как из пищи, так и из воздуха; Tб—12 сут.

Источник