Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Ксенобиотики

Ксенобиотики — вещества, чуждые природе, составу и обмену веществ живых организмов.[ . ]

КСЕНОБИОТИКИ (от греч. xenos — чужой) — чужеродные для живых организмов вещества.[ . ]

Ксенобиотики (греч. хепох — чуждый и bios — жизнь). Чужеродные для данного организма или экосистемы вещества, вызывающие нарушения биологических процессов, включая заболевание и деградацию или гибель отдельных организмов, групп организмов или экосистем.[ . ]

Ксенобиотики вещества, чуждые природе, составу и обмену веществ живых организмов; в основном — продукты техногенеза: оргсинтеза, ядерного цикла и т.п.[ . ]

Ксенобиотик — вещество, чуждое организму, виду, сообществу.[ . ]

Ксенобиотики оказывают генотоксическое и мутагенное, мембранотоксическое и ферментотоксическое действие на клетки и органы иммунной системы (“Клиническая иммунология”, 1998). Особенно опасны воздействия в периоды становления различных этапов онтогенеза. Такие эффекты могут быть причиной необратимых “минорных” дефектов, проявляющихся в виде иммунодефицитов у ребенка, мать которого до или во время беременности испытывала токсическое воздействие (Вельтищев, 1989).[ . ]

Ксенобиотики — загрязнители окружающей среды из любого класса химических соединений, которые не встречаются в природных экосистемах.[ . ]

Ксенобиотик — чужеродное для организмов химическое вещество, не входящее в естественный биотический круговорот.[ . ]

Ксенобиотик — вещество, производимое в результате хозяйственной деятельности человека, чужеродное для природных экосистем. Термин обычно используется для промышленных токсикантов.[ . ]

Ксенобиотики — вещества, полученные искусственным синтезом и не входящие в число природных соединений.[ . ]

Среди ксенобиотиков наибольшее распространение имеют гербициды и пестициды, представляющие галогеносодержащие соединения и попадающие в водоемы из почвы и атмосферы. Если не применять специальные адсорбционные мембранные технологии или озонирование, то существующие станции очистки природных вод для хозяйственных целей не обеспечат удаления ксенобиотиков. Это обстоятельство ставит проблему предварительной очистки природных вод от ксенобиотиков, которая может быть решена путем экологизации или прекращения выпуска соответствующих препаратов, или способами биотехнологии.[ . ]

Большинство ксенобиотиков поступает в организм человека алиментарным путем с продуктами животного и растительного происхождения. За исключением приведенных выше примеров острых отравлений, они, как правило, накапливаются (кумулируют) в организме постепенно, проявляя патологическое дейст- [ь вие.[ . ]

Большинство ксенобиотиков являются водорастворимыми; меньшая часть — жирорастворимыми (обладают сродством к жировой ткани и ткани мозга). Жирорастворимые вещества проходят этап биотрансформации в эндоплазматических мембранах печеночных клеток, где претерпевают ферментную конверсию в водорастворимые метаболиты, и выделяются из организма. При нарушении функции печени они депонируются в организме в определенных тканях, поддерживая тем самым относительное постоянство коллоидно-осмотического давления. Покровные ткани концентрируют кремний, мышьяк, титан; ткани мозга — свинец, ртуть, медь, марганец, алюминий. Последний еще недавно считался безвредным.Однако этот микроэлемент, накапливаясь в организме, вызывает нарушение мозговой деятельности, заболевания костей, анемию, различные неспецифические синдромы. Депонирующая способность барьерных тканей увеличивается с возрастом в отношении свинца, алюминия, кадмия и других элементов.[ . ]

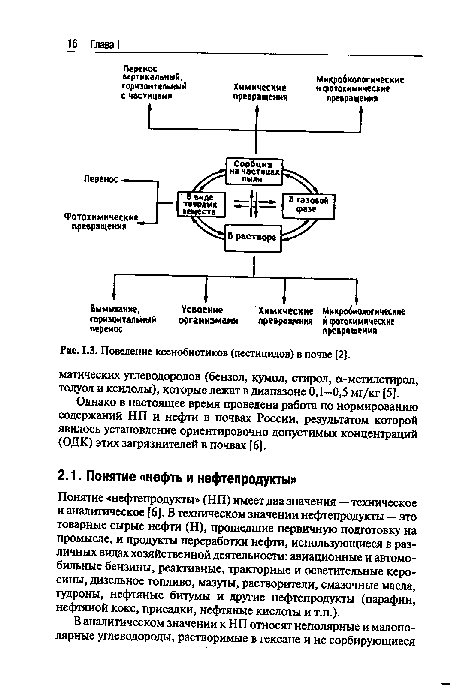

| Поведение ксенобиотиков (пестицидов) в почве [2]. |  |

Основными источниками ксенобиотиков являются предприятия всех отраслей промышленности, нефте- и газопере-работки, тепловой и атомной энергетики, а также воздушный и наземный транспорт, использующий двигатели внутреннего сгорания (см., например, табл. 3.1 и 3.2).[ . ]

В биосфере циркулирует огромное число ксенобиотиков техногенного происхождения, многие из которых имеют исключительно высокую токсичность. Хотя данный термин не является общепризнанным, и его употребление до некоторой степени условно, он все же позволяет выделить из большого числа загрязняющих веществ те, которые представляют наибольшую опасность для человека.[ . ]

В биосфере циркулирует огромное число ксенобиотиков техногенного происхождения, многие из которых имеют исключительно высокую токсичность. Хотя данный термин не является общепризнанным, и его употребление до некоторой степени условно, он все же позволяет выделить из большого числа загрязняющих веществ те, которые, представляют наибольшую опасность для человека. Эколого-ана-литическому мониторингу суперэкотоксикантов уделяется в настоящее время повышенное внимание еще и потому, что указанные соединения могут накапливаться в живых организмах, передаваясь по трофическим цепям Многие из них проявляют канцерогенную и мутагенную активность, вызывают серьезные заболевания человека и животных, являются причиной роста врожденных уродств. Именно это и послужило побудительным мотивом для написания книги, в которой рассмотрены проблемы экологии и аналитической химии суперэкотоксикантов.[ . ]

Как уже описано, предпосылкой деградации ксенобиотиков в природной среде является присутствие в ней структурно родственных соединений. Природные механизмы сначала могут быть не эффективными в трансформации ксенобиотиков вследствие кинетических ограничений, вызванных субстратной специфичностью ферментов. Со временем это может быть преодолено за счет сверхпродукции этого фермента (ферментов), благодаря снятию или изменению регуляторного контроля его синтеза, генной дупликации, приводящей к дозовому эффекту, или мутационной изменчивости, создающей фермент с измененной субстратной специфичностью. Дальнейшая адаптация может произойти благодаря адаптивной пластичности микроорганизмов с помощью генетической перестройки.[ . ]

Непосредственное неблагоприятное влияние ксенобиотиков проявляется в общетоксическом, раздражающем и сенсибилизирующем действии. Отдаленные последствия воздействия химических факторов обусловлены их гонадотропным (бензол, хлорпрен, капролактам, свинец и др.), эмбриотроп-ным , мутагенным и канцерогенным действием. Общей чертой воздействия химических факторов на организм является то, что все они иммунодепрессанты.[ . ]

Целью работы было изучить влияние фосфорорганического ксенобиотика — метилфосфоновой кислоты на активность пероксидазы и перекис-ное окисление липидов. Опыты проводили в полевых условиях. Культурные и дикорастущие растения однократно опрыскивали растворами метилфосфоновой кислоты (МФК). Активность пероксидазы определяли по Михлину (Ермаков и др., 1952) на 4 день после обработки.[ . ]

Головлева Л. А. Метаболическая активность псевдомонад, деградирующих ксенобиотики //Генетика и физиология микроорганизмов — перспективных объектов генной инженерии.[ . ]

Перспективным и эффективным оказывается использование микроорганизмов -деструктуров ксенобиотиков (токсичных трудноразрушаемых органических веществ) для очистки высококонцентрированных сточных вод. Биологическая очистка производственных сточных вод может проходить в естественных и искусственных условиях. К первым относятся почвенные методы очистки. поскольку почва представляет собой сложный комплекс органических и неорганических вешеств, заселенный большим числом различных микроорганизмов, она представляет собой надежный и мощный фактор обезвреживания сточных вод.[ . ]

Большинство проблем применения пестицидов, возникает потому, что практически все пестициды являются ксенобиотиками -чуждыми для природы химическими соединениями.[ . ]

Все это еще раз подчеркивает огромную роль индикаторных показателей (’’мишеней”) для агроэкологической оценки действия пестицидов и вообще ксенобиотиков в почве.[ . ]

Наряду с индуцирующим и ингибирующим действиями, суперэкотоксиканты могут вызывать у человека и животных резкое повышение чувствительности к окружающим ксенобиотикам и некоторым веществам природного происхождения. Необходимо отметить также их природную стойкость и отсутствие предела токсичности (сверхкумуляция). Практически для всех суперэкотоксикантов контроль ПДК теряет смысл. В тех или иных концентрациях они присутствуют во всех средах, циркулируют в них и через компоненты окружающей среды проявляют свое действие. Человек подвергается воздействию суперэкотоксикантов при дыхании, с продуктами питания растительного и животного происхождения, с водой, в которой они кумулируются из почвы и гидросферы. Для них характерно еще одно свойство — высочайшая подвижность в биосфере. Указанные характеристики суперэкотоксикантов определяют комплексный характер их воздействия на человека и живые организмы, которое может вызвать мутагенный, тератогенный, канцерогенный и порфирогенный эффекты, а также привести к подавлению клеточного иммунитета, поражению внутренних органов и истощению организма.[ . ]

Одной из форм уменьшения ксенобиотизма экономики является внедрение биотехнологических процессов в различные отрасли производства и натурализация потребления — замена возможно большего числа синтетических ксенобиотиков натуральными и экологически чистыми продуктами и материалами.[ . ]

Вещества, содержащиеся в сбросах и выбросах предприятий, в зависимости от их специфических особенностей, также оказываются ядами, а ситуации, связанные с угрозой отравления человека, получили название «экологических ловушек» . Так как источником ксенобиотиков является промышленно-техническая деятельность, их называют промышленными ядами .[ . ]

Наиболее эффективными и экономичными являются биологические методы рекультивации. Они включают в себя использование биопрепаратов и биостимуляторов для деградации нефти и нефтепродуктов. На основании способности микроорганизмов использовать углеводороды нефти и других ксенобиотиков предложен метод биокоррекции загрязнений, состоящий из двух стадий: 1 — активации деградирующей способности аборигенной микрофлоры путем внесения биогенных элементов — биостимуляции; 2 — интродукции в загрязненную почву специализированных микроорганизмов, выделенных предварительно из различных загрязненных источников или генетически модифицированных — биодополнения.[ . ]

Это глубоко ошибочное мнение. Во-первых, естественные геохимические аномалии состоят из естественных (пусть даже вредных) веществ, которые организмы за длительный период эволюции «научились» распознавать и в той или иной мере защищаться от них. Техногенные же аномалии в грунтах, как правило, состоят из ксенобиотиков — веществ, созданных человеком, чуждых биосфере и не известных доселе организмам. Поэтому в концентрированном виде они оказываются губительными для экосистем.[ . ]

При загрязнении поверхности Земли суперэкотоксикантами — хлордиоксинами, полихлорированными бифенилами, поли-циклическими ароматическими углеводородами, долгоживущими радионуклидами фиксируется резкое увеличение количества нарушений генетического аппарата, аллергий, смертельных исходов. Все эти вещества являются ксенобиотиками и попадают в окружающую среду в результате аварий на химических производствах и АЭС, неполного сгорания топлива в автомобильных двигателях, неэффективной очистки сточных вод.[ . ]

Однако для человека острая токсичность диоксинов и родственных соединений не является критерием опасности. Данные последних лет показывают, что опасность диоксинов не столько в острой токсичности, сколько в кумулятивном действии и отдаленных последствиях. Установлено также участие ПХДД в других биохимических процессах на клеточном уровне. При этом в качестве активного центра, по-видимому, выступает стерически доступный для планарных ПХДД тем, поскольку только железопорфирин по геометрии и электронному строению способен связываться в комплекс с диоксинами [96]. Попадая в организм, ПХДД выступают в качестве индукторов ложных биоответов, способствуя накоплению ряда биокатализаторов-гемопротеидов в количествах, опасных для функционирования клетки. Существенно также, что нарушение регуляторных механизмов приводит к ослаблению защитных функций организма от ксенобиотиков и подавлению иммунных систем. Поэтому даже слабые поражения ПХДД приводят к высокой утомляемости, понижению физической и умственной работоспособности и повышенной чувствительности к инфекциям, особенно при стрессовых воздействиях.[ . ]

Таким образом, для нормального функционирования и устойчивости экологических систем и биосферы в целом не следует превышать определенные предельные нагрузки на них. Таковыми, в частности, считаются предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН) или предельно допустимые концентрации тех или иных чуждых данной системе веществ — ксенобиотиков (ПДК).[ . ]

Как уже отмечалось выше, суперэкотоксиканты — это чужеродные вещества, которые имеют уникальную биологическую активность, распространяются в окружающей среде далеко за пределы своего первоначального местонахождения и уже на уровне микропримесей оказывают негативное воздействие на живые организмы. В отличие аг техногенных выбросов других ксенобиотиков их влияние на среду обитания и человека многие десятилетия оставалось незамеченным Во многом это было связано и с отсутствием высокочувствительных методов анализа большинства суперэкотоксикантов (например, хлорированных диоксинов и бифенилов). Лишь в последнее время, когда появились современные методы аналитического контроля за содержанием суперэкотоксикантов в объектах окружающей среды, пищевых продуктах и биотканях, стало ясно, что эта опасность несравненно более серьезна, чем за1рязнение природной среды другими веществами. К тому же многие суперэкотоксиканты обладают удивительной стабильностью — для их полного разложения требуются столетия.[ . ]

Под экологизацией будем понимать макси-кологизация мально возможное уподобление производственных процессов в целом и ресурсных циклов в частности природным круговоротам вещества в биосфере. Разумеется, речь не может идти о «безотходных» технологиях. И в биогеохимических циклах часть вещества постоянно исключается из круговорота, но в отличие от производства, побочные продукты при этом не являются ксенобиотиками и образуют не «отход», а депонируемый на определенное время запас. Иногда под экологизацией понимают любые мероприятия, которые снижают опасность производства для природы и человека. Эти подходы не противоречат друг другу.[ . ]

Любые процессы, связанные с производством, характеризуются не только преобразованием ресурсов ц ролучением нужных веществ, но и образованием побочных продуктов, которые и называют отходами, поскольку их непосредственная повторная утилизация по тем или иным причинам невозможна или затруднена. Эти побочные продукты в очень многих случаях чужды природной среде и биохимическим процессам, т. е. являются ксенобиотиками (от греч. ксенос — чужой). Эволюция жизни происходила в отсутствие этих веществ или при ничтожно малых их количествах в воздухе, воде, почве. До появления металлургии в природе практически не было свободных металлов и ряда их солей. В результате развития химической промышленности созданы совершенно новые комбинации элементов в виде спецхладагентов, органических и неорганических пестицидов (ядохимикатов), детергентов (моющих средств) и др. Многие вещества.не являются ксенобиотиками, но резкое увеличение их содержания в природной среде по сравнению с начальным содержанием может вести к изменениям качества среды на глобальном уровне (многие пыли, диоксид углерода, оксиды азота и т. п.).[ . ]

Основным критерием отнесения того или иного вещества к токсинам служит его способность нарушать гомеостаз какого-либо организма. При этом одно и то же вещество может быть токсйчно по отношению к одним организмам, но не токсично по отношению к другим. С другой стороны, появление токсичных веществ в пищевых цепях различных групп организмов может сложным образом сказываться на разных «звеньях» этой цепи. Какова действительная роль многих ксенобиотиков или малотоксичных веществ в сложных пищевых цепях организмов и различных экосистемах — это во многом остается пока неизвестным.[ . ]

Развитие гигиены и санитарии, применение сильных дезинфицирующих средств, а затем и специализированных адов — биоцидов и пестицидов — постепенно привело к качественному изменению загрязнения окружающей человека среды. В ней стало меньше биогенной органики, патогенных организмов и их переносчиков или по крайней мере снизилась частота контактов с ними, но увеличилось количество синтетических поллютантов, вредных неорганических веществ, ксенобиотиков, радионуклидов и других техногенных агентов. Одна грязь заменилась другой, вряд ли менее опасной в эпидемиологическом отношении. Во всяком случае превалирование биогенного загрязнения в прошлом было более естественным по природе антигенов и способствовало обогащению иммунитета человека. В противоположность этому по отношению к большому числу современных загрязнителей организм человека не располагает эффективной иммунной защитой, а механизмы детоксикации и выведения ядов часто уже не справляются с задачей самоочищения. К тому же некоторые синтетические ксенобиотики являются сильными мутагенами и могут вызывать опасные модификации патогенных микробов, вирусов и других агентов, как это, в частности, показано для прионов — белков-возбудителей губчатой энцефалопатии («коровье бешенство», синдром Крейцфельда — Якоба у людей).[ . ]

Эволюция биосферы, в частности входящих в нее живых организмов, проходила в отсутствие таких веществ: или их не было, или они были в крайне незначительных количествах в свободном состоянии. Они, как правило, не «вписываются» в естественные процессы биогенного круговорота веществ и вступают в противоречие с «отработанными» эволюцией химическими преобразованиями вещества в живых организмах. Поэтому они оказываются опасными для здоровья человека, сопутствующих ему животных и растений. Их называют ксенобиотиками (греч. xenos — чужой, bios — жизнь).[ . ]

В настоящее время синтезировано и выделено из природных источников по разным оценкам от 6 до 10 млн. химических веществ. Их количество ежегодно возрастает на 5 %. Причем здесь не учтены полимерные и олигомерные соединения, а также композиции и смеси. В США регистрируется только новых синтетических соединений около 120 тыс. в год. Все это говорит о том, что деятельность человека активно увеличивает потенциал вещественного загрязнения ОГ1С. Среди веществ антропогенного происхождения подавляющее большинство относится к ксенобиотикам — веществам, чужеродным по отношению к живым организмам и не входящим в естественные био-геохимические циклы, следовательно, потенциально опасным.[ . ]

Среда обитания человека также является источником «стрессорных» воздействий. Это прежде всего факторы воздействия физического и химического стрессов. Факторы физического стресса связаны с нарушениями светового, акустического или вибрационного режима, а также уровня электромагнитных излучений. Как правило, отклонение от норм этих факторов характерно для городской или производственной среды, где чаще всего и в наибольшей степени нарушаются условия, к которым эволюционно адаптирован человеческий организм. Факторы химического стресса чрезвычайно многообразны. В последние годы синтезировано более 7 тыс. различных веществ, ранее чуждых для биосферы, — ксенобиотиков (от греч. хепо — чужой и ЫоЬё — жизнь). Редуценты в естественных экосистемах не справляются с таким количеством чуждых веществ, для разложения которых в природе не существует специализированных биохимических механизмов, поэтому ксенобиотики представляют собой опасный вид загрязнений. Организм человека также не справляется с этими чужеродными искусственными веществами, ибо не имеет средств их детоксикации.[ . ]

Обычно опасность химических соединений характеризуют величиной минимально действующей, или пороговой, дозы (концентрации) вещества, которая при однократном (остром) или многократном (хроническом) воздействии вызывает явные, но обратимые изменения жизнедеятельности организма. Их обозначают соответственно 1лтас и Ь1тсЬ 12]. Что касается летальных (смертельных) показателей, то в качестве таковых используются среднесмертельная и абсолютно смертельная дозы (концентрации) — ОЬ50 и ЭЬюо (СГ50 и СЬюо) вызывающие соответственно гибель 50% и 100% подопытных животных. Применительно к высокотоксичным веществам величину токсичности (7) определяют также по формуле Габера, которая не учитывает последствий биотрансформации ксенобиотиков и кумулятивного эффекта.[ . ]

Ароматические соединения поступают в биосферу различными путями и их источниками служат промышленные предприятия, транспорт, бытовые стоки. Особое внимание, уделяемое ароматическим соединениям, в значительной степени вызвано их канцерогенными, свойствами. Собственно ароматические соединения (бензол, его гомологи и производные, фенолы), а также полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) поступают в атмосферу в результате выбросов и отходов коксохимических заводов, некоторых химических заводов, выхлопов двигателей внутреннего сгорания, продуктов сжигания различных видов топлива. В стоках коксохимических заводов содержится и большое количество фенольных соединений. Грунтовые воды нередко загрязняются ПАУ за счет различных осадков сточных вод. Фенольными соединениями вообще представлена большая группа ксенобиотиков антропогенного происхождения.[ . ]

Источник