Раздел I

Зона – понятие географическое, это определенный почвенно-климатический пояс со своей растительностью. Север – это холодный и холодно-умеренный пояс с отдельными очагами земледелия, где есть область вечной мерзлоты с преобладанием мерзлотных почв, со скудным тундровым растительным миром, и лесные области с подзолистыми почвами. Северные культуры холодостойки и не требуют плодородных почв. Это репа, брюква, редька, капуста, картофель, шпинат, лук на перо.

Нечерноземье – зона подзолистых почв и подзолов, буроземов, суглинков, бедных перегноем – гумусом, плодородным слоем земли. Здесь выращиваются культуры со средне продолжительным и длинным вегетационным периодом. Об этих зонах, распространенных в них овощных растениях мы вели речь в двух предыдущих книгах серии об огородных культурах России.

Уже само название – Черноземье говорит само за себя – зона, богатая черноземными почвами. Чернозем – черная земля. Главная особенность черноземов – большое содержание в них гумуса – до 10–15 %, что обуславливает их высокое плодородие. Черноземы – объединяющее понятие. Под ними скрываются самые разнообразные почвы – пойменные, болотные^ степные черноземы, горные луговые, разреженных лиственных лесов с богатым травянистым покровом, почвы горного Алтая, владимирские ополиты – естественные безлесые участки в южной части лесной зоны европейской России. Это выщелоченные и типичные серые лесные почвы, это и обыкновенные черноземы, распространенные в Западной Сибири, имеющие темно-серую окраску.

Черноземы характеризуются мощным гумусовым слоем – от 30 до 150 см Формируясь в условиях более мягкого и влажного климата, они почти не промерзают, быстро оттаивают, получают большое количество влаги.

Черноземы начинаются южнее Курска, Воронежа, Ульяновска, сначала обедненные, далее более богатые гумусом. Черноземные почвы занимают территорию, включающую нижний Дон, нижнее Заволжье, южную окраину Западно-Сибирской низменности, западную половину Северного Кавказа. Дальше к востоку они уже встречаются островками в южных районах средней Сибири и в Забайкалья. Черноземная зона сужена на Волге, между Саратовом и Вольском, и на южном Урале, к востоку от Оренбурга. К югу от зоны сплошного распространения черноземных почв черноземы занимают обширные пространства западного предкавказья от Ростова до Новороссийска на западе и от Сальска до Грозного на востоке.

Вся почва переполнена прожилками и клубочками псевдомицелия, прорыта снизу доверху вертикальными ходами червей. Черноземы Сибири сильно разнятся от черноземнов европейской части России. У них меньшая мощность плодородного слоя – 30–40 см, промерзающего во время суровой зимы, непрочная структура, ясно выраженная солонцеватость.

Особенно мощными, плодородными являются речные почвы – лугово-черноземные. Однако они проявляют признаки засоленности. В надпойменных зонах Дона, например, широко распространены песчаные черноземные почвы – серопески.

Черноземная зона является основной областью производства зерна, главным образом, пшеницы. Здесь хорошо развито животноводство, выращиваются кормовые культуры, кукуруза, подсолнечник, соя и другие овощи. В Черноземной зоне возможны повторные и уплотнительные посевы для получения двух урожаев в год. Основное удобрение – навоз, из минеральных используются фосфорно-калийные удобрения, особенно суперфосфат.

По составу почвенного покрова и другим природным и хозяйственным условиям черноземная зона подразделена на несколько природно-хозяйственных областей: Волго-Донская степная, Заволжско-Сибирская, Сибирско-Алтайская, Средне-Сибирская.

К исконно черноземным областям России относятся Воронежская, Курская, Тамбовская, Пензенская области. Это юг лесной зоны, лесостепь. Здесь не было мелких деревень, люди жили в больших селах, среди больших распаханных пространств. Здесь теплее, чем в Костроме, Вологде или на Вятке. Это так называемый Центрально-Черноземный район.

Волго-Донская почвенная область охватывает черноземные районы нижнего Дона и нижнего Поволжья. В ее состав входят северная полоса Ростовской области, черноземные районы Волгоградской области, черноземы правобережья Саратовской области.

Климат области континентальный, теплый, сухой, количество осадков около 400 мм. Зима наступает в декабре, с середины декабря устанавливается более-менее устойчивый снежный покров. Но в южных районах часто бывают оттепели. Максимальная высота снежного покрова – 20 см, на юге области – 10 см. Средняя температура января – от 6 до 13 °C. Весна наступает в начале—середине марта. Весна довольно короткая, засушливая погода устанавливается уже в конце апреля. Температуры воздуха бывают достаточно высокими.

Лето длится с мая до октября. Средняя июльская температура плюс 21–24 °C. С июля по август выпадает в среднем 112–140 мм осадков. Самый дождливый месяц июнь. Июль жаркий, с суховейными ветрами.

Осень продолжается по первую декаду декабря. Осенний период отличается неустойчивостью погоды, с частой сменой тепла и холода, частыми дождями. В ноябре выпадает снег.

Для почвенного покрова характерны обыкновенные и южные черноземы. На юге Ростовской области распространены кавказские черноземы. В пойме Волги и Дона, а также других рек распространены луговые, лугово-болотные почвы, лугово-черноземновидные, солончаки, солонцы. На песках преобладают почвы с небольшим содержанием перегноя – серопески.

На огородах выращивают кукурузу, подсолнечник, столовую свеклу. В южной части Ростовской области самые благоприятные условия для развития картофеля и овощей – баклажанов, перца, томатов, огурцов и др.

Заволжско-Уральская черноземная область занимает низкое Заволжье, Общий Сырт, долину Урала в его верхнем течении, южную часть Уральского хребта и юг Зауральского плато. В ее состав входят черноземные районы левобережья Саратовской области и вся Оренбургская область.

Климат теплый, континентальный. Среднегодовое количество осадков 350 мм. Зима, продолжающаяся с середины декабря до середины марта, довольно холодная, со средней температурой января минус 12–15 °C. Снежный покров сохраняется в течение 130–140 дней. Максимальная его высота 40–50 см. Весна начинается со второй декады марта, снег быстро сходит. Заморозки прекращаются в начале третьей декады апреля. В первых числах мая уже может установиться засуха. Лето, начинающееся с мая, отличается засушливостью, суховейными ветрами. Средняя температура июня 21–22 °C. За лето выпадает 110–120 мм осадков. Осень начинается в конце сентября, тогда же появляются заморозки.

На севере Оренбургской области распространены тучные и выщелоченные черноземы, содержание в них перегноя составляет 15–17 %. В западном и центральном районах Оренбургской области, как и на севере Саратовского Заволжья, почвенный покров состоит из обыкновенных и южных черноземов. В обыкновенных черноземах содержание перегноя составляет 6–7 %. Здесь широко распространены бахчевые культуры.

Челябинская, Курганская, южные районы Омской и Новосибирской областей, Алтайский край – это Сибирско-Алтайская черноземная почвенная зона.

Климат здесь континентальный, зима суровая, средние температуры января минус 17–20 °C. Минимальные доходят до минус 40–43 °C. Высота снежного покрова 20–40 см. Весна начинается с середины апреля и характеризуется неустойчивостью погоды, засухами. Средняя июльская температура около 20 °C. Бывают засухи и суховеи. Зима приходит в конце октября. Почвенный покров – обыкновенные и южные черноземы. Много солонцеватых почв и солончаков. Здесь благоприятные условия для выращивания кукурузы, свеклы и др. овощей.

Есть и зона степных черноземов, куда входят Черноморская низменность, Предкавказская наклонная равнина, низкое Заволжье, южные районы Западной Сибири. Почвообразующие породы здесь – лёссы и лёссовидные карбонатные суглинки.

В большей степени все, что мы пишем о возделывании овощей на огороде, относится к Центрально-Черноземной зоне. На нее мы ориентируемся, давая сведения о сроках посадки, перечисляя приемлемые для выращивания в ней сорта.

Источник

Чернозем почвы температура января

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||||||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||||||||

|  |  |  |  |

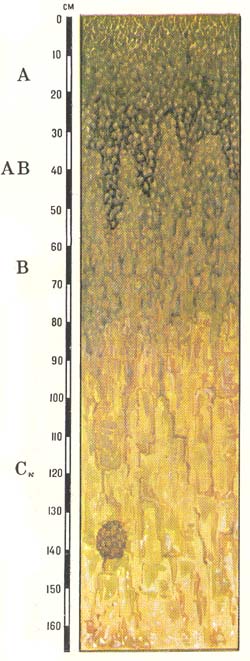

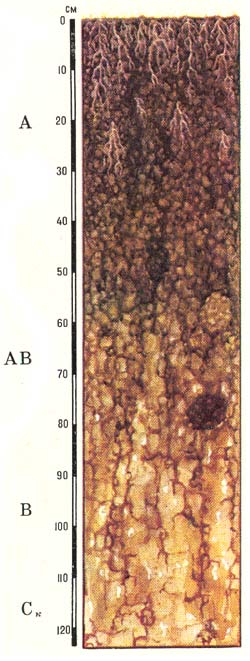

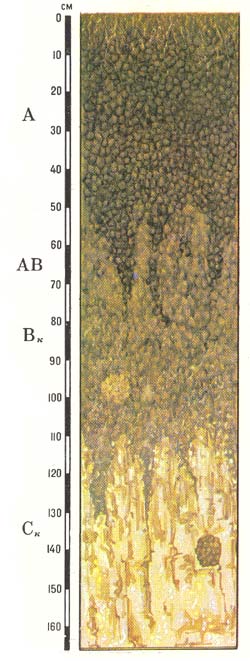

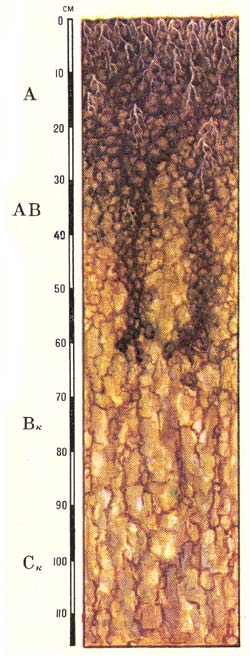

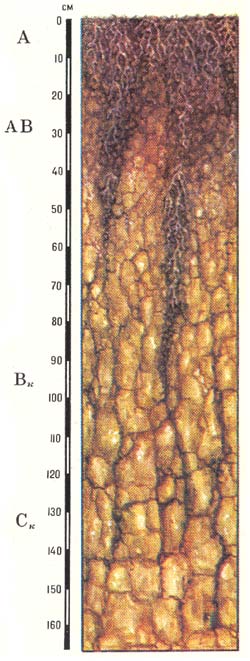

| Профиль черноземов оподзоленных | Профиль черноземов выщелоченных, умеренно теплых промерзающих | Профиль черноземов типичных | Профиль черноземов обыкновенных умеренных, промерзающих | Профиль черноземов южных |

А0 — степной войлок мощностью 3-4 см;

Ad — дернина мощностью 3-7 см, густо пронизана живыми и отмершими мочковатыми корешками злаков, темно-серая, плотная; выделяется только на целинных или старопахотных почвах;

А — гумусовый или перегнойно-аккумулятивный горизонт, мощность в разных подтипах колеблется от 35 до 120 см и более, однородно окрашен, темно-серый, почти черный, структура прочная, зернистая, на корнях образует бусы;

АВ — гумусовый, однородно окрашенный, темно-серый с заметным побурением или неоднородно окрашенный с чередованием темных, пропитанных гумусом участков, бурых и серо-коричневых пятен; структура зернистая, переход в следующий горизонт постепенный, выделяется по преобладанию гумусовой окраски;

В — переходный горизонт мощностью 40-80 см, буровато-серый, постепенно книзу появляется палевый оттенок, горизонт часто неоднородно окрашен, с языками и затеками гумуса; структура более грубая, комковатая, комковато- или ореховато-призматическая.

По степени гумусированности и структуре может подразделяться на подгоризонты B1 и В2, а в некоторых подтипах выделяется Вк — иллювиально-карбонатный. Вк имеет буроватую или светло-палевую окраску, хорошо выраженную комковатую или комковато-призматическую структуру.

По всему профилю почв встречаются кротовины, заполненные бурой, буровато-палевой массой из нижележащих горизонтов, или на более светлом фоне нижних горизонтов отчетливо выделяются кротовины, заполненные темноокрашенной землей верхних горизонтов;

ВСК — переходный к породе иллювиально-карбонатный горизонт, буровато-палевый, призматической структуры;

С — почвообразующая порода, палевая или белесоватая, призматической структуры, на разной глубине встречаются выделения карбонатов, гипса и легкорастворимых солей; в случае значительных аккумуляций карбонатов или гипса выделяются соответственно подгоризонты Ск и Сс.

Глубина залегания и форма выделения карбонатов в черноземах являются важными диагностическими признаками. При движении с севера на юг карбонаты подтягиваются ближе к поверхности. Выделения карбонатов в виде тонкой сети жилок (псевдомицелия) являются молодыми, свежеосажденными формами, говорящими о подвижности карбонатов в толще почвы.

Новообразования карбонатов в виде белоглазки, мучнистых выделений округлой формы представляют собой более старые выделения и присущи, как правило, черноземам обыкновенным и южным. Выделения карбонатов в виде твердых конкреций — журавчиков и дутиков — приурочены к черноземам типичным. В черноземах Восточной Сибири выделения карбонатов имеют мучнистую форму и часто образуют сплошной мучнистый горизонт.

Для химического состава черноземов характерно высокое содержание гумуса (от 6 до 15% и выше), которое постепенно убывает с глубиной параллельно сокращению числа корней в почве. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные преимущественно с кальцием. Отношение Сг : Сф = 1,5-2. Такой состав гумуса способствует формированию водопрочной структуры черноземных почв.

Реакция перегнойно-аккумулятивных горизонтов черноземов близка к нейтральной (pH 6,5-7,5), иллювиальных карбонатных горизонтов — слабощелочная (pH 7,5-8,5).

Емкость обмена черноземных почв значительна и в разных подтипах в зависимости от механического состава колеблется от 35 до 55 мг-экв на 100 г почвы. Книзу емкость обмена падает. В составе обменных оснований преобладает кальций, на долю которого приходится 75-80% емкости обмена, и магний, на долю которого приходится 15-20% емкости обмена. Иногда в южных вариантах черноземных почв в числе обменных оснований появляется в незначительных количествах натрий, а в северных вариантах черноземных почв — некоторое количество поглощенного водорода.

Валовой состав почв остается неизменным по профилю, незначительные колебания обычно связаны с неоднородностью материнской породы.

Черноземные почвы имеют водопрочную структуру, благодаря чему в этих почвах создается оптимальный водно-воздушный режим. Правда, в пахотных почвах прочность структурных агрегатов понижается, происходит распыление пахотного слоя.

Черноземные почвы характеризуются самым высоким природным плодородием среди почв Советского Союза.

Половина пахотных земель страны представлена черноземами. Территория распространения черноземных почв характеризуется наибольшей земледельческой освоенностью. Здесь возделываются зерновые, технические и масличные культуры, среди которых особое место занимают озимая и яровая пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник. Широко развито плодоводство и животноводство.

Черноземная зона в целом имеет недостаточное увлажнение, поэтому в условиях лесостепной и степной полосы урожаи в значительной степени определяются увлажнением почв. В связи с этим для более полного использования высокого естественного плодородия черноземных почв необходимо проведение мероприятий, направленных на накопление и сохранение влаги в почвах.

К таким мероприятиям относятся: система обработки почвы, предусматривающая введение чистых паров, ранневесеннее боронование паров и зяби, снегозадержание, задержание талых вод путем обвалования и щелевания, влагозарядные поливы, полезащитное лесоразведение.

На черноземных почвах эффективно применение минеральных удобрений. Азота в почвах содержится значительное количество (от 0,2 до 0,5%), но он находится в малодоступной форме, а те нитраты, которые накапливаются в почве ранней весной или поздней осенью, вымываются из пахотного слоя в нижние горизонты почвы. Поэтому применение азотных удобрений способствует повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур, и особенно культур раннего срока сева. Эффективность азотных удобрений высока для черноземов лесостепной зоны и снижается по мере движения на юг.

Фосфорнокислые удобрения повышают урожай на всех черноземных почвах. Это вызвано тем, что в черноземных почвах преобладает фосфор органических соединений и основных фосфатов щелочных земель, которые малодоступны для растений. Лучшими формами фосфорнокислых удобрений являются суперфосфат и томасшлак, на оподзоленных и выщелоченных черноземах возможно внесение фосфоритной муки.

Из органических удобрений главным для черноземных почв является навоз. Наиболее эффективно совместное внесение минеральных удобрений и навоза, что позволяет не только получить максимальную пользу от удобрений, но и уменьшить дозу их внесения.

Тип черноземных почв включает в себя следующие подтипы:

Черноземы оподзоленные

Черноземы выщелоченные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы южные

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Черноземы оподзоленные

Черноземы оподзоленные

Черноземы выщелоченные

Черноземы выщелоченные Черноземы типичные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы обыкновенные Черноземы южные

Черноземы южные