Черноземы лесостепной зоны.

Климат. Суббореальный полувлажный (семигубидный) климат с хорошо выраженной сезонной контрастностью. Периодически промывной тип водного режима почв в лесостепной зоне и непромывной – в степной. С запада на восток уменьшается количество тепла, нарастает континентальность климата, снижается количество осадков и продолжительность вегетационного периода.

Растительность. Растительность лугостепная (ковыли, типчаки, степные овсы, степная тимофеевка, мятлик, желтая люцерна, костер и др). Ежегодный опал может достигать 20т/га, около 50% общей биомассы. При этом более 50-60% опада поступает непосредственно в почву в виде корней. В связи с недостатком влаги соответственно снижается емкость биологического круговорота.

Рельеф и почвообразующие породы. В лесостепной части возвышенностей рельеф эрозионный, густо расчленен овражно-балочной сетью. В степной зоне преобладают аккумулятивные равнины. Низкая дренированность территории обуславливает формирование заболоченных и заселенных почв. В Средней и Восточной Сибири рельеф представлен предгорными равнинами, плато и лессавидными суглинками разного гранулометрического состава. Встречаются третичные глины и элювий гранитов, песчаников, мергелей. В почвообразующих породах присутствуют карбонаты кальция. В Западной Сибири и в Южно-Русской провинции встречаются засоленные почвообразующие породы.

Генезис. Ведущим процессом является дерновый, сущность которого – накопление гумуса, аккумуляции биофильных элементов и формировании водопрочной структуры под воздействием травянистой растительности. Также важен процесс гумусообразования, для которого складываются наиболее оптимальные условия: высокое кол-во ежегодного опада (8-20 т/га), который поступает в почву в виде корней; высокое содержание оснований и азота в составе опада; высокое содержание оснований в почвообразующих породах и т.д.

Классификация.1.Черноземы оподзоленные (хар-ся сочетанием гумусонакопления и слабой элювиально-иллювиальной дифференциацией почвенного профиля под влиянием оподзоливания и лессиважа). Мучнисто-белая окраска, глубокое залегание карбонатов. 2. Черноземы выщелоченные (хар-ся вымостью карбонатов из гумусового слоя). Слабая элювиально-иллювиальная дифференциация ила и полуторных оксидов. 3. Черноземы типичные (хар-ся сильным проявление процесса гумусообразования и отсутствием элювиально-иллювиальной дифференциации по илу и полуторным оксидам. Высокое содержание гумуса. 4. Черноземы обыкновенные (хар-ся ослабленным накоплением гумуса и более высоким залеганием карбонатного слоя). 5. Черноземы южные (хар-ся неглубоким залеганием карбонатного горизонта, небольшой мощностью гумусового горизонта, наличием гипсового горизонта в пределах 2-3 метровой толщи.). Имеют определённое сходство с профилем каштановых почв.

Состав и свойства. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты. В минералогической составе преобладают первичные минералы. Характеризуются высокой степенью обеспеченности элементами питания. Обладают рыхлым сложением, высокой влагоемкостью, хорошей водопроницаемостью и структурностью. Общая порозность 50-60%, хорошая воздухо- и водопроницаемость.

Сельскохозяйственное использование. На черноземных почвах выращивают зерновые, технические, масличные, плодовые культуры, в том числе виноград.

Каштановые почвы.

Климат. Суббореальный и семиаридный. Лето засушливое, холодная малоснежная зима. Коэффициент увлажнения колеблется от 0.5 на севере зоны до 0.12-0.33 на юге. Непромывной и выпотной типы водного режима почв.

Растительность. Растительность изрежена, степень покрытия – 50-70%. На засоленных и солонцеватых почвах распространены полынь, прутняк, ромашка. Поверхность покрыта корочками лишайников, синезеленых и диатомовых водорослей. Количество опада 2-4 т/га.

Рельеф и почвообразующие породы. Рельеф преимущественно равнинный или слабосолонцеватый. Широко распространены понижения (блюдца, западины и т.д.), где формируются засоленные почвы. Бессточность территории и ее слабая дренированность. Преобладающие почвообразующие породы – лессавидные карбонатные суглинки. Реже лессы. Встречаются морские засоленные отложения, элюво-делювий коренных пород.

Генезис. Дерновый процесс проявляется слабее из-за активной минерализации источников гумуса и самого гумуса почв. Аридность обуславливает слабую выщелочнность от карбонатов, гипса и водорастворимых солей, которые залегают ближе к поверхности и вызывают дифференциацию почвенного покрова.

Классификация.1.Темно-каштановые. (Западная часть Доно-Сальского и Сало-Маныческного водоразделов); 2. Каштановые. (Юго-Восточная часть Ростовской области); 3. Светло-каштановые. (Край Юго-Востока)

Состав и свойства. Низкое содержание детрита и более высокая устойчивость гумуса. Реакция среды либо слабощелочная, либо нейтральная. Распределение ила и полуторных оксидов равномерное. Водно-физические свойства удовлетворительные. Основной лимитирующий фактор – недостаток влаги.

Сельскохозяйственное использование. Урожаи с/х культур лимитируют недостаток влаги. Возделывают твердые сорта пшеницы, кукурузу, подсолнечник, виноград, плодовые и т.д.

Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 621; Нарушение авторского права страницы

Источник

Черноземные почвы лесостепи и их характеристика

Чернозёмные почвы расположены южнее зоны серых лесных почв. Они простираются в виде сплошной, но неровной полосы, начиная от границы с Румынией до Алтая. Большая широтная и меридиональная протяженность территории черноземных почв определяют значительную неоднородность ее природных условий. Неоднородность факторов почвообразования, изменения климатических условий, растительности в направлении с запада на восток привели к фациальным различиям черноземных почв. Черноземообразование в России происходит в пределах четырех фаций. Фации с суммой активных температур ( > 10 o C): южно-европейская – 3000-3600, восточно-европейская – 2000-3000, западно-сибирская – 1850-2300, восточно-сибирская – 1600-1800 о С.

Основные массивы черноземов в Российской Федерации распространены в лесостепной и степной зонах — центральные области, Северный Кавказ, Поволжье, Западная Сибирь. Черноземы вышеперечисленных регионов, за исключением Северного Кавказа, относятся к теплым промерзающим почвам восточно-европейской и Западно-Сибирской фациям. В зимний период они пребывают в состоянии мерзлотного покоя.

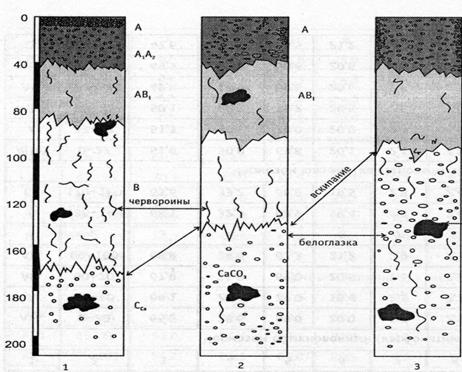

В пределах лесостепной зоны распространены черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные (рисунок 2).

Рисунок 2 — Строение черноземов восточно-европейской фации

1-оподзоленный; 2-выщелоченный; 3-типичный

Они формируются на вершинах водоразделов и пологих склонах, местами сочетаются с другими почвами, в частности с темно-серыми. Эти подтипы черноземов занимают 40 % всей площади зоны, залегая нередко сплошными массивами. Общая площадь, занимаемая этими почвами, составляет 60,3 млн. га. Почти вся площадь черноземных почв распахана и используется под различные полевые культуры и плодоводство.

Черноземы оподзоленные. Они сформировались под луговой степной растительностью. В них наблюдаются следы оподзоливания в виде кремнеземистой присыпки в несколько осветленном гумусовом горизонте и его слабокислая реакция, обусловленная небольшим количеством иона Н в ППК и отсутствием карбонатов в первом метре почвенного профиля.

Черноземы выщелоченные. В отличие от оподзоленных черноземов не имеют кремнеземистой присыпки в гумусовом слое. Характерная морфологическая особенность выщелоченных черноземов — наличие под горизонтом B1 выщелоченного от карбонатов горизонта В2, т.е. карбонаты вынесены за пределы горизонта В. Чем легче гранулометрический состав черноземов, тем сильнее они выщелочены.

Черноземы типичные. Эти почвы сформировались под богатой разнотравно-злаковой растительностью, приуроченной к подзоне южной лесостепи и северной полосе степей. Они имеют обычно глубокий гумусо-вый профиль (90-120 см и более) и содержат карбонаты в гумусовом слое. Чаще всего карбонаты появляются с глубины 60-70 см. Эти почвы обладают наилучшими свойствами и характерным строением профиля, присущим для почв черноземного типа.

Чернозем, как тип почвообразования, формируется в результате следующих ведущих процессов: дерновый процесс; образование и накопление гумусовых веществ (гумификация); выщелачивание и миграция простых солей; оглинивание почвенной массы.

Все черноземы имеют общее генетическое строение профиля характерное для рода обычные. Другие роды черноземов имеют те или иные отклонения.

А — гумусовый горизонт.Однородной темно-серой окраски со слабым буроватым оттенком. В целинных и длительных залежных почвах могут формироваться горизонты Ао (степной войлок) и Ад (дерновый горизонт), имеющий прекрасную зернистую структуру без порошистых фракций. Горизонт А в распаханных черноземах разделяется на Апах. (пахотный горизонт) и А (подпахотный горизонт). Пахотный горизонт, как правило, имеет разрушенную структуру. Она глыбистая после распашки под зябь, после зимы становится порошистой. Ценные зернистые и комковатые фракции или практически отсутствуют, или находятся в мини-муме. Подпахотный горизонт сохраняет строение целинных вариантов чернозема.

АВ — гумусовый переходный горизонт.Однородное гумусовое темно-серое окрашивание ослабевает. Горизонты А+АВ определяют мощность гумусового профиля. Она изменяется в широких пределах от 40 до 150 см. Горизонт имеет хорошо выраженную комковатую структуру.

В (ВС) — переходный горизонт.Неоднороден по окраске, с преобладанием бурых тонов. Встречаются затеки гумуса, гумусовые пятна. Неоднородность окраски создается также интенсивной перерытостью землероющими животными, наличием червороин и кротовин, обилием прожилок и мицелия карбонатов.

ВСа (ССа) — десуктивно-карбонатный иллювиальный горизонтс обилием конкреционных новообразований извести в виде белоглазки и журавчиков. Общее накопление СаСО3 достигает 10-14 %. С глубиной количество извести уменьшается. Нижняя граница профиля чернозема определяется стабильным количеством СаСО3, характерным для материнской породы.

Всssa (ССssa) — иллювиальный горизонт гипса и легкорастворимых солей.Он обнаруживается только в черноземах южных и обыкновенных. Хорошо промытые атмосферными осадками оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы этого горизонта не имеют.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 2203 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Черноземы лесостепной и степной зоны, их характеристика, использования. Мероприятия по повышению и сохранения плодородия

Содержание

1. Влияние механического, минералогического и химического состава почвообразующих пород на агрохимические свойства формирующийся почвы

2. Черноземы лесостепной и степной зоны, их характеристика, использования. Мероприятия по повышению и сохранения плодородия

3. Сущность предупредительных мероприятий. Уничтожение сорняков в посевах отдельных полевых культур

4. Кормовые севообороты и их значение в земледелие

5. Значение и особенности обработки почвы под озимые культуры

Влияние механического, минералогического и химического состава почвообразующих пород на агрохимические свойства формирующейся почвы

Образовавшиеся в результате выветривания и видоизменения процессами денудации и аккумуляции различные продукты разрушения горных пород служат субстратом, на котором впоследствии формируются почвы. Эти рыхлые поверхностные слои горных пород и называются почвообразующими, или материнскими, породами. В зависимости от происхождения и состава на территории нашей страны выделяют следующие основные группы почвообразующих пород: Моренные (гляциальные), водно-ледниковые (флювиногляциальные), озерно-ледниковые.

Роль породы в почвообразовании выражается в ее влиянии на химический состав, физические свойства почвы, а также на биохимические процессы, протекающие в ней.

Материнские породы, богаты карбонатами калия и магния, препятствуют развитию подзолообразовательного процесса, нейтрализуют почвенную кислотность, усиливают микробиологическую деятельность и способствуют формированию почв с благоприятными для растений физико-химическими свойствами. При наличии в породе большого количества водорастворимых минералов на ней в условиях засушливого климата образуются засоленные почвы.

Физические свойства породы влияют на проницаемость воды и воздуха в почву, на способность ее удерживать влагу и снабжать ею растения. Почвы, сформировавшиеся на песчаной породе, хорошо пропускают воду и воздух, но плохо удерживают влагу, вместе с которой практически полностью вымываются из корнеобитаемого слоя все подвижные соединения питательных веществ. Поэтому такие почвы обладают низким плодородием. Образовавшиеся на глинистых породах почвы лучше удерживают влагу, больше содержат гумуса и органических остатков, на них может формироваться водопрочная структура, и они характеризуются рядом других агрономические ценных свойств. Подстилающие почву слои материнской породы также оказывают определенное влияние, в частности, на переувлажненные почвы, уровень грунтовых вод и т. п.

Лучшими почвообразующими породами являются лессы, лессовидные суглинки и глины, карбонатные покровные суглинки, а худшими – пески флювиогляциального и эолового происхождения.

Климат оказывает на почвообразовательный процесс разнообразное влияние. В условиях длительного теплого периода растения больше создают органического вещества, но при обилии тепла и влаги идет интенсивное разложение органических остатков. В тундре, характеризующейся коротким теплым периодом, этот процесс весьма замедлен, что приводит к накоплению растительных остатков в виде слоев торфа.

Рельеф (совокупность поверхностных очертаний земной коры) – важнейший фактор почвообразования. Различают макро-, мезо-, и микрорельеф.

Макрорельеф характеризует поверхностные очертания суши на протяжении в несколько десятков или сотен километров. Сюда относят горные хребты, плато, равнины.

Микрорельеф небольшие впадинки и возвышения диаметром несколько десятков метров; разность высот не более метра. Представлен в виде промоин, западин, степных блюдец, бугорков.

Наряду с природными факторами большое влияние на почвообразование оказывает человек в процессе производственной деятельности. Сведение лесов, пастьба скота, распашка целинных степей, сооружение искусственных водоемов, осушение болот, орошение засушливых земель, посадка полезащитных лесополос, обработка почвы, внесение удобрений представляют далеко не полный перечень косвенного или непосредственного воздействия человека на почву.

Черноземы лесостепной и степной зоны, их характеристика, использования. Мероприятия по повышению и сохранения плодородия

Черноземные почвы расположены южнее серых лесных почв и простираются широкой полосой по линии Саратов – Куйбышев – Кустанай – Барнаул и далее отдельными пятнами уходят в Забайкалье.

В почвенном профиле черноземов выделяют следующие горизонты:

А0 – степной войлок мощностью до 3 – 5 см, на плахотных отсутствует.

А – гумусовый, структура зернистая или мелкокомковая, мощность 30 – 60 см.

АВ – переходный гумусовый, в нижней части горизонта наблюдается вскипание от HCI, что показывает на содержание карбонатов. Оканчивается горизонт на глубине 80 – 120 см.

В – переходный к материнской породе, или горизонт гумусовых затеков.

Ск – материнская порода, палевой или сетло-бурой окраски, бурно вскипает от HCI. На глубине 1,5 – 2 м иногда наблюдается скопление кристаллов гипса.

Таким образом, черноземы характеризуются большой мощностью почвенного профиля, глубоко растянутым гумусовым слоем, водопрочной зернистой или мелкокомковатой структурой.

1. Оподзоленные и выщелоченные – сформировались в лесостепной зоне под луговой степной растительностью.

2. Типичные черноземы – сформировались под богатой разнотравно-злаковой растительностью.

3. Обыкновенные черноземы – развиваются в умеренно засушливых степях.

4. Южные черноземы – формируются в условиях ксероморфного климата под типчакого-ковыльной растительностью засушливой степи.

Повышение природного плодородие почв достигается осуществлением комплекса агротехнических мероприятий, при выполнение которых должны учитываться как природные, так естественные свойства чернозема. Отличаясь высоким потенциальным плодородием, черноземы мало содержат легко доступных для растений питательных веществ. Поэтому на этих почвах необходимо применять удобрения. Из минеральных удобрений первостепенное значение имеют фосфорные. Для улучшения агрофизических свойств черноземов следует восстановить утраченную и сохранить природную их структуру. Достигается это освоением севооборотов, посевом многолетних трав. Борьбу с водной и ветровой эрозией проводят путем специальной обработки почвы (применением безотвальных орудий с оставлением стерни на поверхности, полосное размещение культур), освоения противоэрозийных севооборотов, посадка полезащитных лесополос, облесения вершин оврагов и балок, рационального устройства хозяйственной территории. Особое значение противоэрозионные мероприятия имеют для южных черноземов, наиболее подверженных дефляции (ветровой эрозии).

Источник