Черноземы степной зоны

Чернозёмы в степной зоне представлены обыкновенными южными черноземами. Вместе с солонцовыми комплексами они занимают площадь около 100 млн. га.

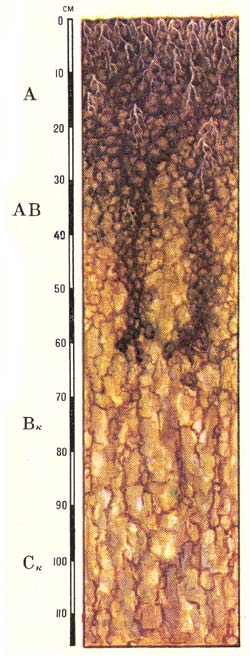

Черноземы обыкновенные. Эти почвы развиваются в умеренно засушливых степях. Имеют меньший по мощности, чем у типичных черноземов, гумусовый горизонт. Вскипают с поверхности или внизу гумусового горизонта, Скопление карбонатов отмечается под линией вскипания в форме белоглазки. А + В= 80-140 см. В подтипе обыкновенных черноземов преобладают виды среднемощных среднегумусных черноземов, обычные, карбонатные, солонцеватые и осолоделые роды.

Черноземы южные. Эти почвы формируются в условиях более ксеро-морфного климата под разреженной типчаково-ковыльной растительностью засушливой степи. Они занимают южную часть степной зоны и непосредственно граничат с темно-каштановыми почвами. В отличие от обыкновенных черноземов характеризующихся меньшим гумусонакоплением, повышением горизонта карбонатных выделений (на границе гумусового слоя или в нижней части горизонта В1). В ППК этих почв содержится до 5 % натрия.

В нижних горизонтах на глубине 1,5-2,5 м или глубже южные черноземы часто содержат гипс, а иногда повышенное содержание легкорастворимых солей. Карбонатностъ, солонцеватость и солончаковатость в южных черноземах проявляются чаще, чем в обыкновенных черноземах.

В пониженных элементах рельефа при близком залегании УГВ (6-3 м и выше) формируются почвы лугово-черноземного типа, близкие по свойствам к черноземам, но с заметным проявлением процессов оглеения.

По содержанию перегноя (гумуса) выделяют черноземы: малогумус-ные ( 9 %).

По мощности горизонтов А + АВ: -маломощные ( 120 см).

Состав и свойства черноземов. Черноземные почвы весьма разнообразны по гранулометрическому составу, что определяется составом почвообразующих пород. Общая особенность почв черноземного типа — отсутствие заметных изменений гранулометрического состава в процессе почвообразования. В минералогическом составе черноземов преобладают первичные минералы (кварц, слюда, полевые шпаты), из вторичных минералов доминируют монтмориллонит.

Черноземы богаты гумусом, в гумусовом слое отмечается аккумуляция элементов питания (N, P, S, микроэлементы). Черноземы обладают благоприятными физико-химическими свойствами: высокая емкость поглощения (30-70 м-экв), насыщенность ППК основаниями, рН близкая к нейтральной. В составе обменных катионов главная роль принадлежит Са ++ . Магний составляет 15-20 % от суммы. В оподзоленных и выщелоченных черноземах в ППК присутствует Н + а в обыкновенных и южных черноземах в ППК находится небольшое количество Na + и несколько возрастает доля Mg ++ по сравнению с другими подтипами черноземов.

Все подтипы черноземов характеризуются благоприятными физическими и водно-физическими свойствами: рыхлым сложением в гумусовом слое, высокой влагоемкостью и хорошей водопроницаемостью. Благодаря хорошей оструктуренности плотность черноземов в гумусовых горизонтах невысокая и колеблется в пределах 1,0-1,22 г/см 3 и лишь в подгумусовых возрастает до 1,4-1,45 г/см 3 . Черноземные почвы благодаря темной окраске хорошо поглощают лучистую энергию солнца, и длительное время сохраняют тепло.

Урожай сельскохозяйственных культур в черноземной зоне определяется прежде всего сохранением в почве доступной для растений влаги. Эта зона недостаточного увлажнения. Даже в лесостепи вероятность засушливых и полузасушливых лет составляет около 40 %. Все подтипы черноземов Восточно-Сибирской провинции имеют периодически промывной водный режим.

Черноземы степной зоны (Заволжская, Казахстанская, Предалтайская провинции) имеют непромывной водный режим. Водный режим обыкновенных и южных черноземов восточных провинций характеризуется полным физиологическим иссушением корнеобитаемого слоя под зерновыми культурами ко времени их уборки.

Дата добавления: 2015-07-18 ; просмотров: 3460 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Основные почвы степей. Чернозём и его главные свойства

Каждую весну мы вкладываем в нее семена, а уже к осени получаем взамен щедрый урожай. Что такое почва? Чем объясняется ее плодородность? Какими особенностями отличается почва степи – природной зоны в умеренном поясе Земли? На все эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье.

Что такое почва?

Грунт (почва) – это верхний слой литосферы, особое природное тело, образовавшееся на стыке нескольких геосфер нашей планеты. В ее состав входят минеральные частицы, органические вещества, воздух, влага, разнообразные новообразования и включения.

Ключевое свойство почвы – ее плодородность. Ведь с ее помощью производится до 90 % всех продуктов питания. Кроме того, грунт является естественной средой обитания для большого числа живых организмов – насекомых, пауков, червей, бактерий, грибков и даже некоторых млекопитающих. Один метр кубический почвы может содержать в себе несколько миллионов организмов!

Почва имеет слоистую структуру. Она состоит из нескольких горизонтальных слоев:

- лесная подстилка или дернина (А0) – верхний шар грунта;

- гумусовый горизонт (А1) – именно мощностью данного слоя определяется общая плодородность той или иной почвы;

- элювиальный горизонт (А2) – слой, где происходит вымывание веществ;

- иллювиальный горизонт (В) – слой, где происходит намывание веществ;

- материнская горная порода (С).

Известный ученый и естествовед Василий Докучаев первым установил, что почва является уникальным и достаточно сложным природным образованием. Выдающийся геолог выделили пять основных факторов почвообразования. Это климат, рельеф, материнская порода, флора и фауна, а также время. К слову, В. В. Докучаев в своих работах преимущественно исследовал именно почвы зоны степей.

Степь как природная зона Земли

Степь – это природная зона, которая расположена в умеренных широтах преимущественно Северного полушария и состоит из травянистой злаковой растительности. Климат данной зоны отличается высокой испаряемостью, незначительным количеством среднегодовых осадков и огромными тепловыми ресурсами. Безморозный период здесь продолжается до 220 дней в году.

Крупнейший в мире степной ареал тянется от румынской Добруджи на западе через Южную Украину, Кубань и Казахстан – до предгорных областей Алтая и Тянь-Шаня на востоке. Второе значительное «пятно» распространения степных ландшафтов находится в Северной Америке. Это так называемые прерии, занимающие огромные просторы в центральных штатах США.

Какая почва в степи? На этот вопрос мы ответим в следующих разделах нашей статьи.

Основные почвы степей (список)

Итак, мы уже разобрались, что такое степь и где находится эта природная зона. Теперь давайте выясним, какие типы грунтов здесь распространены.

Почвы степей сформировались в условиях континентального засушливого климата, преимущественно на глинистых горных породах и под густой травянистой растительностью. Эти грунты отличаются мощным гумусовым горизонтом (иногда до 80-100 см), а значит – и самой высокой плодородностью.

Наиболее распространенная почва в степи – это чернозём. Помимо этого, здесь выделяется ряд других генетических типов грунтов:

- каштановые;

- коричневые;

- лучные;

- лучно-каштановые;

- солонцы и солончаки.

Чернозём и его основные свойства

Чернозём – главный тип почвы в степи, в некотором роде – ключевой символ этой природной зоны. Он формируется на лёссах или лёссовидных суглинках, имеет темный цвет и отличается зернистой структурой. Содержание гумуса в чернозёме колеблется в пределах от 4 до 9 %. Название грунта происходит от русского словосочетания «черная земля».

Главный чернозёмный пояс планеты охватывает страны Балканского полуострова, Венгрию, Словакию, Молдову, Украину, Поволжье, Южный Урал и Монголию. По площади этих почв в мире лидирует Россия (52 %). Второе место занимает Украина (около 9 %).

Главные враги чернозёмной почвы – водная и ветровая эрозии. Ежегодно эти неблагоприятные природные процессы превращают миллионы гектаров территории в непригодные для ведения сельского хозяйства земли. Для защиты плодородных почв от этих процессов была разработана система специальных мероприятий, включающая в себя, в частности, создание защитных лесных полос вдоль полей и угодий.

Прочие степные почвы

В зоне степи также широко распространены каштановые почвы. Они формируются в условиях минимальной увлажненности и скудной растительности. Содержание гумуса в таких грунтах редко превышает 3 %. Для получения высоких урожаев эти почвы нуждаются в дополнительном увлажнении.

Коричневые почвы формируются в условиях умеренно-теплого климата, на тех участках, где произрастают дубовые или грабовые леса. Этот грунт легко узнать по коричневому оттенку, который книзу постепенно светлеет.

В степях также часто встречаются солонцы (почвы, которые приурочены к субаридным областям и отличаются высоким содержанием натрия в своих горизонтах) и солончаки (грунты, перенасыщенные солями). Последние, кстати, могут формироваться практически во всех природных зонах Земли. На степных солончаках произрастают исключительно галофиты – растения, устойчивые к сильно засоленным почвам.

Источник

Черноземы это почвы степей

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||||||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||||||||

|  |  |  |  |

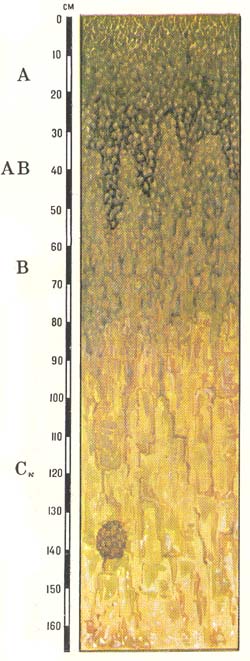

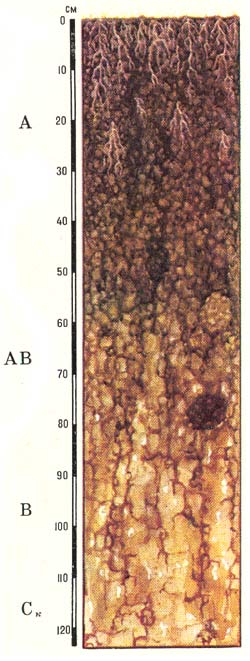

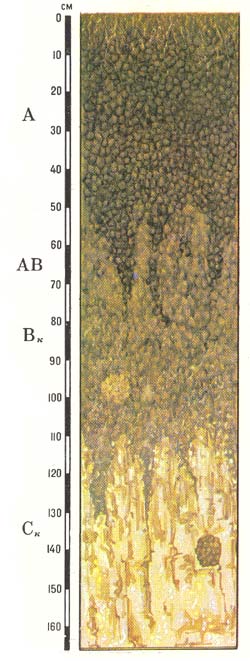

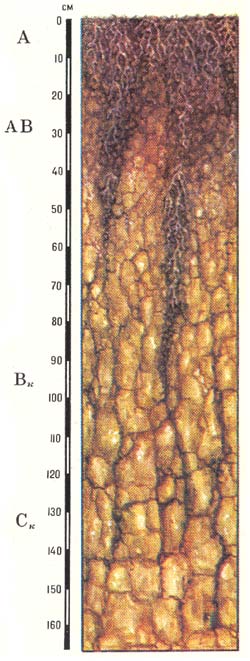

| Профиль черноземов оподзоленных | Профиль черноземов выщелоченных, умеренно теплых промерзающих | Профиль черноземов типичных | Профиль черноземов обыкновенных умеренных, промерзающих | Профиль черноземов южных |

А0 — степной войлок мощностью 3-4 см;

Ad — дернина мощностью 3-7 см, густо пронизана живыми и отмершими мочковатыми корешками злаков, темно-серая, плотная; выделяется только на целинных или старопахотных почвах;

А — гумусовый или перегнойно-аккумулятивный горизонт, мощность в разных подтипах колеблется от 35 до 120 см и более, однородно окрашен, темно-серый, почти черный, структура прочная, зернистая, на корнях образует бусы;

АВ — гумусовый, однородно окрашенный, темно-серый с заметным побурением или неоднородно окрашенный с чередованием темных, пропитанных гумусом участков, бурых и серо-коричневых пятен; структура зернистая, переход в следующий горизонт постепенный, выделяется по преобладанию гумусовой окраски;

В — переходный горизонт мощностью 40-80 см, буровато-серый, постепенно книзу появляется палевый оттенок, горизонт часто неоднородно окрашен, с языками и затеками гумуса; структура более грубая, комковатая, комковато- или ореховато-призматическая.

По степени гумусированности и структуре может подразделяться на подгоризонты B1 и В2, а в некоторых подтипах выделяется Вк — иллювиально-карбонатный. Вк имеет буроватую или светло-палевую окраску, хорошо выраженную комковатую или комковато-призматическую структуру.

По всему профилю почв встречаются кротовины, заполненные бурой, буровато-палевой массой из нижележащих горизонтов, или на более светлом фоне нижних горизонтов отчетливо выделяются кротовины, заполненные темноокрашенной землей верхних горизонтов;

ВСК — переходный к породе иллювиально-карбонатный горизонт, буровато-палевый, призматической структуры;

С — почвообразующая порода, палевая или белесоватая, призматической структуры, на разной глубине встречаются выделения карбонатов, гипса и легкорастворимых солей; в случае значительных аккумуляций карбонатов или гипса выделяются соответственно подгоризонты Ск и Сс.

Глубина залегания и форма выделения карбонатов в черноземах являются важными диагностическими признаками. При движении с севера на юг карбонаты подтягиваются ближе к поверхности. Выделения карбонатов в виде тонкой сети жилок (псевдомицелия) являются молодыми, свежеосажденными формами, говорящими о подвижности карбонатов в толще почвы.

Новообразования карбонатов в виде белоглазки, мучнистых выделений округлой формы представляют собой более старые выделения и присущи, как правило, черноземам обыкновенным и южным. Выделения карбонатов в виде твердых конкреций — журавчиков и дутиков — приурочены к черноземам типичным. В черноземах Восточной Сибири выделения карбонатов имеют мучнистую форму и часто образуют сплошной мучнистый горизонт.

Для химического состава черноземов характерно высокое содержание гумуса (от 6 до 15% и выше), которое постепенно убывает с глубиной параллельно сокращению числа корней в почве. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные преимущественно с кальцием. Отношение Сг : Сф = 1,5-2. Такой состав гумуса способствует формированию водопрочной структуры черноземных почв.

Реакция перегнойно-аккумулятивных горизонтов черноземов близка к нейтральной (pH 6,5-7,5), иллювиальных карбонатных горизонтов — слабощелочная (pH 7,5-8,5).

Емкость обмена черноземных почв значительна и в разных подтипах в зависимости от механического состава колеблется от 35 до 55 мг-экв на 100 г почвы. Книзу емкость обмена падает. В составе обменных оснований преобладает кальций, на долю которого приходится 75-80% емкости обмена, и магний, на долю которого приходится 15-20% емкости обмена. Иногда в южных вариантах черноземных почв в числе обменных оснований появляется в незначительных количествах натрий, а в северных вариантах черноземных почв — некоторое количество поглощенного водорода.

Валовой состав почв остается неизменным по профилю, незначительные колебания обычно связаны с неоднородностью материнской породы.

Черноземные почвы имеют водопрочную структуру, благодаря чему в этих почвах создается оптимальный водно-воздушный режим. Правда, в пахотных почвах прочность структурных агрегатов понижается, происходит распыление пахотного слоя.

Черноземные почвы характеризуются самым высоким природным плодородием среди почв Советского Союза.

Половина пахотных земель страны представлена черноземами. Территория распространения черноземных почв характеризуется наибольшей земледельческой освоенностью. Здесь возделываются зерновые, технические и масличные культуры, среди которых особое место занимают озимая и яровая пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник. Широко развито плодоводство и животноводство.

Черноземная зона в целом имеет недостаточное увлажнение, поэтому в условиях лесостепной и степной полосы урожаи в значительной степени определяются увлажнением почв. В связи с этим для более полного использования высокого естественного плодородия черноземных почв необходимо проведение мероприятий, направленных на накопление и сохранение влаги в почвах.

К таким мероприятиям относятся: система обработки почвы, предусматривающая введение чистых паров, ранневесеннее боронование паров и зяби, снегозадержание, задержание талых вод путем обвалования и щелевания, влагозарядные поливы, полезащитное лесоразведение.

На черноземных почвах эффективно применение минеральных удобрений. Азота в почвах содержится значительное количество (от 0,2 до 0,5%), но он находится в малодоступной форме, а те нитраты, которые накапливаются в почве ранней весной или поздней осенью, вымываются из пахотного слоя в нижние горизонты почвы. Поэтому применение азотных удобрений способствует повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур, и особенно культур раннего срока сева. Эффективность азотных удобрений высока для черноземов лесостепной зоны и снижается по мере движения на юг.

Фосфорнокислые удобрения повышают урожай на всех черноземных почвах. Это вызвано тем, что в черноземных почвах преобладает фосфор органических соединений и основных фосфатов щелочных земель, которые малодоступны для растений. Лучшими формами фосфорнокислых удобрений являются суперфосфат и томасшлак, на оподзоленных и выщелоченных черноземах возможно внесение фосфоритной муки.

Из органических удобрений главным для черноземных почв является навоз. Наиболее эффективно совместное внесение минеральных удобрений и навоза, что позволяет не только получить максимальную пользу от удобрений, но и уменьшить дозу их внесения.

Тип черноземных почв включает в себя следующие подтипы:

Черноземы оподзоленные

Черноземы выщелоченные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы южные

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Черноземы оподзоленные

Черноземы оподзоленные

Черноземы выщелоченные

Черноземы выщелоченные Черноземы типичные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы обыкновенные Черноземы южные

Черноземы южные