Животные в почве. Обитатели почвы и их приспособленность к среде

Наша планета образована четырьмя основными оболочками: атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой. Все они находятся в тесном взаимодействии между собой, поскольку представители биосферной оболочки Земли — животные, растения, микроорганизмы — не могут существовать без таких формирующих веществ, как вода и кислород.

Так же, как и литосфера, почвенный покров и другие, глубоко лежащие слои, не могут существовать изолированно. Несмотря на то что мы не можем увидеть это невооруженным глазом, почва заселена очень густо. Каких только живых существ в ней не живет! Как и любым живым организмам, им тоже необходимы вода и воздух.

Какие животные живут в почве? Как они влияют на ее формирование и как приспосабливаются к такой среде обитания? На эти и другие вопросы мы попробуем дать ответ в этой статье.

Какие бывают почвы?

Почва — это только самый верхний, совсем неглубокий слой, составляющий литосферу. Глубина его уходит примерно на 1-1,5 м. Дальше начинается уже совсем другой слой, в котором протекают грунтовые воды.

То есть верхний плодородный слой почвы — это и есть то самое место обитания различных по форме, размерам и способам питания живых организмов и растений. Почва, как среда обитания животных, очень богата и разнообразна.

Данная структурная часть литосферы неодинакова. Формирование почвенного слоя зависит от многих факторов, в основном от условий окружающей среды. Поэтому и типы почв (плодородного слоя) также различаются:

- Подзолистые и дерново-подзолистые.

- Черноземные.

- Дерновые.

- Болотные.

- Подзолисто-болотные.

- Солоди.

- Пойменные.

- Солончаки.

- Серые лесостепные.

- Солонцы.

Данная классификация приведена только для площади России. На территории других стран, континентов, частей света существуют и иные типы почв (песчаные, глинистые, аркто-тундровые, гумусовые и так далее).

Также все почвы неодинаковы по химическому составу, влагообеспеченности и насыщенности воздухом. Эти показатели варьируются и зависят от ряда условий (например, на это влияют животные в почве, которые будут рассмотрены ниже).

Как формируются почвы и кто им в этом помогает?

Свое начало почвы ведут со времени появления жизни на нашей планете. Именно с образованием живых систем и началось медленное, непрерывное и самообновляемое формирование почвенных субстратов.

Исходя из этого понятно, живые организмы играют определенную роль в почвообразовании. Какую же? В основном эта роль сводится к переработке органических веществ, содержащихся в почве, и ее обогащении минеральными элементами. Также это рыхление и улучшение аэрации. Очень хорошо об этом в 1763 году написал М. В. Ломоносов. Именно он первым высказал утверждение, что почва формируется благодаря отмиранию живых существ.

Помимо деятельности, которую осуществляют животные в почве и растения на ее поверхности, очень важным фактором формирования плодородного слоя являются горные породы. Именно от их разновидности будет в целом зависеть тип почвы.

В итоге горные породы перерабатываются под влиянием абиотических факторов, а живущие в почве микроорганизмы разлагают животные и растительные останки, превращая органические вещества в минеральные. В результате этого образуется плодородный слой почвы определенного типа. При этом животные, обитающие под землей (например, черви, нематоды, кроты) обеспечивают ее аэрацию, то есть насыщение кислородом. Это достигается путем рыхления и постоянной переработки почвенных частиц.

Животные и растения совместно дают почве органическое вещество. Микроорганизмы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли это вещество перерабатывают и переводят в нужную форму минеральных элементов. Черви, нематоды и другие животные снова пропускают через себя почвенные частицы, формируя тем самым органическое удобрение — биогумус.

Отсюда вывод: почвы формируются из горных пород в результате долгого исторического промежутка времени под влиянием абиотических факторов и при помощи, которую оказывают животные и растения, в них живущие.

Невидимый почвенный мир

Огромную роль не только в формировании почвы, но и в жизни всех остальных живых существ играют мельчайшие существа, образующие целый невидимый почвенный мир. Кто же к ним относится?

Во-первых, одноклеточные водоросли и грибы. Из грибов можно выделить отделы хитридиомицетов, дейтеромицетов и некоторых представителей зигомицетов. Из водорослей следует отметить фитоэдафонов, представляющих собой зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая масса этих существ на 1 га почвенного покрова составляет примерно 3100 кг.

Во-вторых, это многочисленные микроорганизмы, бактерии и такие животные в почве, как простейшие. Суммарная масса этих живых систем на 1 га почвы составляет примерно 3100 кг. Основная роль одноклеточных организмов сводится к переработке и разложению органических остатков растительного и животного происхождения.

К самым распространенным из этих организмов относятся:

- коловратки;

- клещи;

- амебы;

- многоножки симфилы;

- протуры;

- коллемболы;

- двухвостки;

- сине-зеленые водоросли;

- зеленые одноклеточные водоросли.

Какие животные живут в почве?

К почвенным обитателям относятся следующие беспозвоночные животные:

- Мелкие рачки (ракообразные) — около 40 кг/га

- Насекомые и их личинки — 1000 кг/га

- Нематоды и круглые черви — 550 кг/га

- Улитки и слизни — 40 кг/га

Такие животные, обитающие в почве, очень важны. Их значение определяется способностью пропускать через себя почвенные комочки и насыщать их органическими веществами, формируя биогумус. Также их роль состоит в разрыхлении почвы, улучшении кислородного насыщения и создании пустот, которые заполняются воздухом и водой, в результате чего повышается плодородие и качество верхнего слоя земли.

Рассмотрим, какие животные обитают в почве. Их можно разделить на два типа:

- постоянные жители;

- временно обитающие.

К постоянным позвоночным млекопитающим жителям, представляющим животный мир почвы, относятся слепыши, слепушонки, цокоры и сумчатые кроты. Их значение сводится к поддержанию цепей питания, так как насыщаются они почвенными насекомыми, улитками, моллюсками, слизнями и так далее. И второе значение — это рытье длинных и извилистых ходов, позволяющих почве увлажняться и обогащаться кислородом.

Временные обитатели, представляющие животный мир почвы, используют ее лишь для недолгого убежища, как правило, в качестве места для откладывания и хранения личинок. К таким животным относятся:

- тушканчики;

- суслики;

- барсуки;

- жуки;

- тараканы;

- другие виды грызунов.

Приспособления почвенных обитателей

Для того чтобы жить в такой непростой среде, как почва, животные должны иметь ряд особенных приспособлений. Ведь по физическим характеристикам эта среда плотная, жесткая и малокислородная. Кроме этого в ней абсолютно нет света, хотя и наблюдается умеренное количество воды. Естественно, что к таким условиям нужно уметь приспособиться.

Поэтому животные, которые живут в почве, с течением времени (в ходе эволюционных процессов) приобрели следующие особенности:

- чрезвычайно мелкие размеры, чтобы заполнять крошечные пространства между частицами почвы и комфортно себя там чувствовать (бактерии, простейшие, микроорганизмы, коловратки, рачки);

- гибкое тело и очень крепкая мускулатура — преимущества для передвижения в почве (кольчатые и круглые черви);

- способность усваивать кислород, растворенный в воде или дышать всей поверхностью тела (бактерии, нематоды);

- жизненный цикл, состоящий из личиночной стадии, во время которой не требуется ни свет, ни влага, ни питание (личинки насекомых, различных жуков);

- более крупные животные имеют приспособления в виде мощных роющих конечностей с крепкими когтями, позволяющими легко прорывать длинные и извилистые ходы под землей (кроты, землеройки, барсуки и так далее);

- у млекопитающих хорошо развито обоняние, но практически отсутствует зрение (кроты, цокоры, слепыши, спепушонки);

- тело обтекаемой формы, плотное, сжатое, с коротким жестким плотно прилегающим мехом.

Все эти приспособления создают настолько комфортные условия, что животные в почве ощущают себя нисколько не хуже тех, что живут в наземно-воздушной среде, а, возможно, даже лучше.

Роль экологических групп почвенных обитателей в природе

Основными экологическими группами почвенных обитателей принято считать:

- Геобионты. Представители данной группы — это животные, для которых почва постоянное место обитания. В ней проходит весь их жизненный цикл в сочетании с основными процессами жизнедеятельности. Примеры: дождевые черви, многохвостки, бесхвостки, двухвостки, бессяжковые.

- Геофилы. К этой группе относятся животные, для которых почва обязательный субстрат во время одной из фаз своего жизненного цикла. Например: куколки насекомых, саранча, многие жуки, комары-долгоносики.

- Геоксены. Экологическая группа животных, для которых почва — временное укрытие, убежище, место откладывания и выведения потомства. Примеры: многие жуки, насекомые, все норные животные.

Совокупность всех животных каждой группы является важным звеном общей цепи питания. Кроме того, их жизнедеятельность обуславливает качество почв, их самообновляемость и плодородие. Поэтому их роль чрезвычайно важна, особенно в современном мире, в котором сельское хозяйство вынуждает почвы беднеть, выщелачиваться и высаливаться под действием химических удобрений, пестицидов и гербицидов. Животные почвы способствуют более быстрому и естественному восстановлению плодородного слоя после тяжелых механических и химических атак со стороны человека.

Связь растений, животных и почв

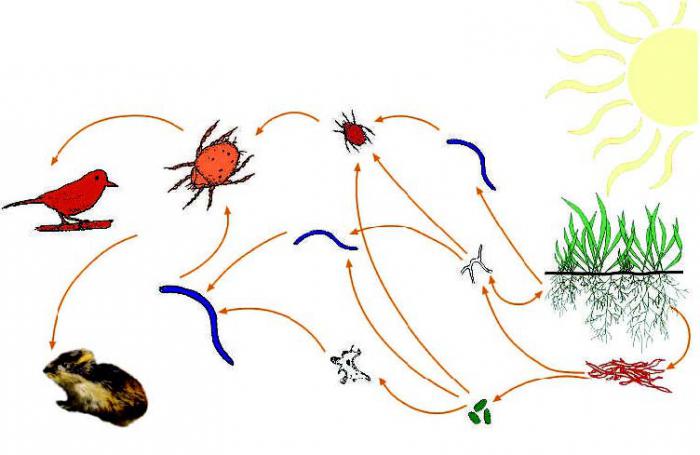

Не только животные почвы взаимосвязаны между собой, образуя общий биоценоз со своими цепями питания и экологическими нишами. На самом деле все существующие растения, животные и микроорганизмы задействованы в едином круге жизни. Равно, как и все они связаны со всеми средами обитания. Приведем простой пример, иллюстрирующий эту взаимосвязь.

Травы лугов и полей являются питанием для наземных животных. Те, в свою очередь, служат источником пищи для хищников. Остатки травы и органического вещества, которые выводятся с продуктами жизнедеятельности всех животных, попадают в почву. Здесь за дело принимаются микроорганизмы и насекомые, которые являются детритофагами. Они все остатки разлагают и переводят в минеральные вещества, удобные для всасывания растениями. Таким образом, растения получают необходимые им компоненты для роста и развития.

В самой почве при этом микроорганизмы и насекомые, коловратки, жуки, личинки, черви и так далее становятся пищей друг для друга, а значит, и общей частью всей сети питания.

Таким образом, получается, что животные, обитающие в почве, и растения, живущие на ее поверхности, имеют общие точки пересечения и взаимодействуют друг с другом, формируя единую общую гармонию и силу природы.

Бедные почвы и их обитатели

Бедными называются почвы, которые многократно подвергались воздействию со стороны человека. Строительство, выращивание сельскохозяйственных растений, осушение, мелиорация — все это со временем приводит к обеднению почв. Какие обитатели умеют выживать в таких условиях? К сожалению, не многие. Наиболее выносливыми подземными жителями являются бактерии, некоторые простейшие, насекомые, а также их личинки. Млекопитающие, черви, нематоды, саранча, пауки, ракообразные в таких почвах выживать не могут, поэтому погибают или покидают их.

Также к бедным относятся почвы, в которых низкое содержание органических и минеральных веществ. Например, сыпучие пески. Это особая среда, в которой живут определенные организмы со своими приспособлениями. Или, например, засоленные и сильнокислые почвы тоже содержат в себе только специфических обитателей.

Изучение животных почвы в школе

Школьный курс зоологии не предусматривает изучение животных почвы на отдельном уроке. Чаще всего, это просто краткий обзор в контексте какой-либо темы.

Однако в начальной школе есть такой предмет, как «Окружающий мир». Животные в почве изучаются в рамках программы данного предмета очень подробно. Информация преподносится соответственно возрасту детей. Малышам рассказывают о многообразии, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, которую играют животные в почве. 3 класс обучения — самый подходящий для этого возраст. Дети уже достаточно образованы, чтобы усвоить какую-то терминологию, и при этом имеют большую тягу к знаниям, к познанию всего окружающего, изучению природы и ее обитателей.

Главное, делать уроки интересными, нестандартными, а также информативными, и тогда дети будут впитывать знания, словно губки, в том числе и про обитателей почвенной среды.

Примеры животных, обитающих в почвенной среде

Можно привести краткий список, отражающий основных почвенных обитателей. Естественно, сделать его полным не получится, ведь их так много! Однако основных представителей попробуем назвать.

Животные почвы — список:

- коловратки, клещи, бактерии, простейшие, ракообразные;

- пауки, саранча, насекомые, жуки, многоножки, мокрицы, слизни, улитки;

- дождевые черви, нематоды и другие круглые черви;

- кроты, слепыши, слепушонки, цокоры;

- тушканчики, суслики, барсуки, мыши, бурундуки.

Источник

Вредители растений, живущие в почве

Вы здесь

Эти вредители повреждают подземную часть растений. Одни виды портят посадки в новых, недавно заложенных садах, другие — в сформированных, плодоносящих уже ряд лет. На новых участках чаще всего встречаются личинки щелкунов — проволочника, гусеницы вредных совок, личинки хрущей. Там, где сад обрабатывается длительное время и земля отличается богатым содержанием органической массы, живут черви, нематоды, многоножки, личинки садовой мошки и др.

Гусеницы различных ночных бабочек страшны для сада только в первый год его обработки, так как на многолетних грядках, за которыми хорошо ухаживают, возникают неблагоприятные для развития этого вредителя условия. Проволочники остаются в новых садах в течение нескольких сезонов, так как цикл их развития охватывает 3—5 календарных лет. Что касается остальных почвенных вредителей, то они бывают опасны особенно там, где почва чрезмерно влажна.

Из совок в садах чаще всего появляются совка озимая (Scotia segetum), совка-ипсилон (Scotia ypsilon), совка восклицательная (Scotia exclamationis) и совка черноватая С (Amathes C-nigrum), а также некоторые другие. В весенние месяцы их гусеницы повреждают корни всех видов овощей и декоративных культур. Сначала гусеницы оккупируют надземные части растений и прогрызают в листьях круглые отверстия. На третьей ступени своего развития они переселяются в почву и поедают корни. Чаще всего совки нападают на капусту, салат, морковь, саженцы декоративных растений. К сожалению, садоводы обычно вовремя не замечают, что гусеницы объедают надземные части растений, а потому и не проводят необходимых защитных мер.

Личинки щелкунов — проволочники

В молодых, недавно заложенных садах или же в старых, но на тех местах, где обычно росли травы, а ныне созданы грядки, большой вред посадкам наносят проволочники, личинки щелкунов. Наибольший урон бывает от щелкуна полосатого, или хлебного (Agriotes lineatus), и щелкуна дымчатого (A. ustulatus); в отдельных местах встречаются еще четыре вида этого насекомого.

Личинки щелкуна нападают на подземные органы овощных культур, декоративных растений и клубники. Они поедают мелкие корешки рассады, выедают или перекусывают главный корень растения, проделывают коридоры, например, в моркови, сельдерее, а также в луковицах тюльпанов и нарциссов, в клубнях гладиолусов и георгин. Поврежденные растения начинают закручиваться, вянуть; их подземные, важные с практической точки зрения части, утрачивают всякую ценность. Наибольший вред проволочники наносят в марте—июне и в сентябре—октябре, когда они размещаются в верхних слоях почвы. В летнюю более сухую пору личинки залезают в землю поглубже. Только личинки щелкуна блестящего (Corymbites aeneus) остаются на поверхности почвы и поедают сочные части растений. Цикл развития щелкуна — 3—5 лет, в этот период растения на грядках, где этот вредитель обосновался, находятся под постоянной угрозой.

Личинки майских жуков — хрущей

Время от времени в саду могут появиться и хрущи. Чаще всего это бывает хрущ западный майский (Melolontha melolontha). Он живет в почве и повреждает подземные органы растений — овощей, декоративных культур, клубники и фруктовых деревьев. Если на один квадратный метр садовой площади приходится по 1—2 личинке, то уже надо бить тревогу. Поврежденные личинкой саженцы овощей и декоративных растений гибнут; фруктовые деревья находятся под угрозой только в первые два года после посадки.

В годы обильного появления западных майских хрущей особенно велик бывает урон, наносимый ими черешневым, яблоневым, сливовым деревьям и розам. В такие периоды рекомендуется стрясать жуков с деревьев и механически их уничтожать.

В садах, заложенных во влажных местах, в первые годы овощи и декоративные растения оказываются под угрозой нападения личинок долгоножек. Поэтому бывает целесообразно проверить еще до разбивки грядок на умеренно замокающих землях, есть ли здесь долгоножки и в каком количестве. Проверка проводится следующим образом: на испытательном участке размером в один кв. метр скашивают или вырывают всю растительность, а голую поверхность поливают раствором пищевой соли (из расчета 1 кг соли на 5 л воды). После такого полива личинки вылезут на поверхность. Пересчитав их, мы получим представление о степени зараженности территории и можем в случае необходимости прибегнуть и к химическим средствам защиты.

Чем дольше обрабатывается в саду земля, тем больше в нем и вредителей. Назовем еще несколько наиболее распространенных.

Многоножки, особенно многоножка хрупкая (Polydesmus complanatus) и многоножка слепая (Blaniulus guttulatus), могут в чрезмерном количестве размножаться в компостах. В сырое лето они способны нанести особенно большой вред саженцам, к корням которых при посадке была добавлена земля из компоста. Многоножки поедают и луковицы декоративных растений, лакомятся созревающей клубникой. Там, где появились эти вредители, необходимо снизить влажность земли, добавив к ней золы. В ягодниках можно под плоды подложить древесную вату или какую-либо иную подстилку, которую придется время от времени заменять на новую.

Черви дождевые, земляные (Lumbhcidae)

Земляные или дождевые черви приносят саду пользу. Прокапывая подземные коридоры, они аэрируют почву; достаточное количество воздуха ускоряет и происходящий в ней процесс распада органических веществ. Однако, когда в земле червей слишком много, в результате их деятельности уменьшается устойчивость саженцев, ослабляется сцепление корней с почвой и прорастающее растение втягивается под поверхность. Поэтому в исключительных случаях приходится защищать растения и от червей. Тогда рекомендуется заливать еще незасеянные грядки теплой (примерно 40 °С) водой.

Нематода клеверная(Ditylenchus dipsaci)

Весьма серьезным вредителем луковичных и многих других декоративных растений (лук, чеснок, нарцисс, тюльпан, гиацинт, гвоздика, энотера, ломонос) является нематода клеверная. Она особенно быстро размножается в дождливое лето, а также на тех грядках, где в течение ряда лет выращивались культуры, на которых она обычно паразитирует. Этот вредитель поселяется в самих растительных тканях и, высасывая соки, вызывает различные изменения во внешнем виде, которые у каждой конкретной культуры имеют свои типичные приметы. Растение может искривиться или давать чрезмерно много отростков, его отдельные части вздуваются. Вредитель высасывает соки из листьев, отчего на них появляются некротические пятна, листовая пластинка гофрируется. У лука могут буреть или чернеть некоторые чешуйки (на поперечном разрезе бывает виден черный перстень).

Нематода живет и на многих видах сорняков, а поэтому защита от нее весьма затруднительна. Рекомендуется уничтожать пораженные растения, уменьшать влажность почвы; в случае необходимости можно прибегнуть и к химическим средствам.

Личинки садовой мошки (Bibionidae)

В отдельных местах немалый вред садам наносят личинки садовой мошки. Самки мошки откладывают свои яички в компост или хорошо насыщенную гумусом землю. Личинки этого вредителя находят главным образом в парниках и на тех грядках, где к обычной садовой земле добавляют еще и землю компостовую. Летом личинки питаются нежными корешками и тлеющими растительными остатками, а после зимовки нападают на прорастающие растения. Избежать массового появления личинок садовой мошки можно только одним путем — всегда использовать лишь хорошо созревший, перетлевший компост.

Медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa)

Весьма сложно бывает справиться и с медведкой обыкновенной. Она перегрызает корешки или проделывает под самой поверхностью земли коридоры, тем самым расшатывая молодые растения. Этот вредитель создает себе гнезда из глины на 10 см ниже уровня грядки, так что корни посаженных культур оказываются обнаженными и вянут. Место нахождения такого гнезда можно обнаружить по т. н. очаговому увяданию растений.

Число медведок в саду можно уменьшить, вылавливая их с помощью гладкостенных сосудов, погруженных по самые края в землю. В июне—июле рекомендуют гнезда уничтожать.

Клещ луковый (Rhizoglyphus echinopus)

Столь же нелегко бывает справиться и с другим почвенным вредителем — корневым луковичным клещом. Он повреждает корешки, корневища, нападая как на пищевой лук, так и на луковицы декоративных растений. О его «деятельности» нетрудно узнать: в земле видны небольшие, хаотично расположенные коридоры, заполненные мелким бурым пометом. Влажность почвы способствует размножению и этого вредителя. Избавиться от клеща можно, складывая луковицы на хранение в сухое, хорошо проветриваемое место. Возможно при необходимости и применение химических препаратов.

Вредители, поражающие надземные части растений

Многие вредители садовых растений поедают их надземные части.

Слизняк, брюхоногие молюски(Gastropoda) Чаще всего в садах появляются слизень полевой (Deroceras agreste), а также слизень сеткобидный (D. reticulatum), слизень гладкий (D. laeve), слизень садовый (Arion hortensis) и улитка садовая (Helix pomatia). Слизни повреждают надземные и подземные части растений, выедают дырки в луковицах тюльпанов и нарциссов, в клубнях гладиолусов и других растений. Из надземных органов от них больше всего страдают листья и стебли. Что касается молодых растений, то их они способны полностью уничтожить. О том, что наш сад посетили слизни, мы узнаем по сверху проеденным листовым пластинкам и по оставленным следам — серебристой засыхающей слизи и темному вязкому помету.

Со слизняками можно справиться механическим путем. Рекомендуется также дорожки вокруг грядок посыпать известкой, золой, хвоей или химическим препаратом. Уховертка обыкновенная (Forficula auricularis)

К всеядным вредителям надземных частей растений наших садов относится уховертка обыкновенная. Это насекомое поедает листья и стебли, лакомится бутонами и цветами, особенно ему по вкусу георгины, гвоздики и розы. Листья и лепестки после пиршеств уховерток приобретают зубчатые края. Этот вредитель поедает также дозревающие плоды — груши, сливы, абрикосы, персики.

Лучший способ разделаться с уховерткой — заманить ее в специально подготовленные укрытия из соломы, тряпья, мешковины, древесной ваты, а потом все вместе уничтожить.

Клещики паутинные (Tetranychidae)

К вредителям фруктовых деревьев, кустарников, различных овощей и декоративных растений относятся и различные виды паутинных клещиков. Они наносят вред листьям и растениям в целом тем, что высасывают поверхностные клетки. Листья начинают желтеть, позже становятся белесыми, обесцвечиваются и, наконец, опадают. На будущий год у пораженных этим вредителем растений будет, как правило, меньше цветов, а, значит, и плодов. Клещиков считают опасными и стойкими противниками еще потому, что в течение одного года успевает развиться несколько их поколений. Поэтому против них рекомендуется интенсивно использовать химические препараты.

Самым многочисленным вредителем бывает клещик паутинный, который называют еще хмелевым (Tetranychus urticae). Он может паразитировать на более чем 300 видах растений, а в садах прежде всего на сливе, смородине, клубнике, малине, розах и огурцах. На пораженных листьях появляются неравномерные желтые пятна. Наибольший вред от клещика в июне—июле, когда созревают фрукты. Плоды дозревают медленнее обычного, содержание сахара в них снижается, а листья преждевременно опадают.

При сильном поражении вредителем убыток может составить 30—70% всего урожая, а образование цветов уменьшиться на 75%. Весной клещики бывают не столь заметны, однако проведенное именно в это время опрыскивание химическими препаратами дает лучшие результаты, чем двукратное, но в разгар самого лета. Особенно большой урон наносят клещики в теплую сухую погоду. Защитные меры против клещиков надо проводить прежде всего до начала цветения и сразу же после его окончания. Весеннее опрыскивание против клещика фруктового (Panonychus ulmi) следует приурочить к тому периоду, когда уже появится 60—80% всех личинок; при этом надо использовать такие препараты, которые одновременно будут уничтожать и личинки, и яички.

Если нам не удалось накануне весны и в ее ходе уменьшить количество клещиков до допустимого уровня, то следует быть готовым к тому, что в вегетационный период у нас будет немало трудностей с защитой растений. Дело в том, что тогда на листьях растений этот вредитель будет уже представлен во всех стадиях своего развития, т.е. там окажутся и яички, и личинки, и взрослые жучки, для борьбы с которыми придется использовать различные химические средства. Большая часть применяемых препаратов не убивает летние яички, из которых потом появляются личинки; в результате численность вредителей быстро восстанавливается.

Рекомендуется правильно проводить профилактические меры борьбы против клещиков:

1. опрыскивать с учетом конкретного уровня зараженности;

2. там, где клещики появляются регулярно, надо хотя бы временно отказаться от использования препаратов, способствующих их развитию;

3. для опрыскивания применять различные химические средства, чтобы у вредителя не выработалась невосприимчивость к тому или иному препарату.

На садовых растениях паразитирует много видов тлей. На овощах, например, распространена тля капустная (Brevicoryne brassicae), тля картофельная (Rhopalosi-phoninus lathysiphon), тля свекловичная, или бобовая (Aphis fabae), тля морковная (Semiaphis dauci) и др. Фруктовые культуры страдают от тли яблоневой (Aphis pomi), тли грушевой (Geoktapia pyraria), тли персиковой (Myzodes persicae), сливовой (Brychycandus helichrysi), (на синих сливах — «венгерках» размножаются тли Нуalopterus pruni), тли вишневой (Myzus cerasi), тли крыжовниковой (Aphis grossulariae), тли смородинной (Cryptomyzus ribis), тли малинной (Aphis idaei), тли хмелевой (Phorodon humuli), тли кровяной яблоневой (Еriоsoma lanigerum) и др. При появлении этого вредителя рекомендуется опрыскивать растения раствором из табачной вытяжки (табак, взятый из двух пачек сигарет, заливают 3 л дождевой воды и дают настояться в течение 24 часов, а затем добавляют 1/2 кг жидкого мыла, 0,2 л уксуса (8%) и 0,2 л пригоревшего растительного масла).

Трипсы, бахромчатокрылые (Thysanoptera)

Трипсы — тоже сокососущие насекомые, которые паразитируют на многих видах овощей и декоративных растений. Вред наносят как взрослые особи, так и их личинки. Бабочки (Lepidoptera)

Листья, а частично и плоды деревьев, могут быть поражены гусеницами нескольких видов бабочек. Основной пожиратель на фруктовых деревьях — пяденицы и шелкопряд-златогузка.

Гусеницы пяденицы зимней, или землемера маленького (Operophtera brumata), наносят своими многолетними циклами основательный вред черешневым, яблоневым, грушевым, сливовым деревьям, а также розам. Весной они проедают листья и цветочные бутоны, а после цветения — завязи плодов. Сначала пяденицы проделывают на листьях круглые отверстия, а потом постепенно уничтожают всю пластинку, иногда оставляя лишь одну главную жилку. В молодых плодах гусеницы проедают глубокие овальной формы углубления. На черешневых деревьях им иногда удается уничтожить весь урожай. На грушевых — после цветения они поедают только плоды.

Подобный же урон наносит также пяденица-обдирало, или обдирало плодовый (Erannis defoliaria); этот вредитель, к счастью, не бывает столь многочисленным.

Против пядениц можно бороться следующим образом. В октябре ствол дерева обматывают бумажным поясом, который покрывают специальным клеем, чтобы бескрылые самки этого вредителя не могли добраться до кроны и отложить там яички. Златогузка, или шелкопряд-златогузка, шелкопряд непарный, или непарник, коконопряд-колечник, или шелкопряд кольчатый

В заброшенных садах или в таких посадках, где за деревьями плохо ухаживают, грушевые, яблоневые и сливовые деревья объедает гусеница златогузки (Euproctis chrysorrhoea). До прихода зимы этот вредитель делает на верхушках ветвей гнезда из листьев, где и зимует. Если своевременно уничтожить эти гнезда, то тем самым можно предупредить нападение вредителей на деревья весной. В противном случае в первые теплые дни гусеницы покинут свое убежище и набросятся на почки. Позже они перейдут на листья и цветы. Если на 3 м 3 кроны приходится хотя бы одно такое гнездо, дерево не уберечь от объедания, а будущий урожай — от потерь.

Защита фруктовых деревьев и некоторых кустарников от листовых и почковых листоверток — весьма нелегкое дело. Этот вредитель нападает главным образом на яблони, груши, сливовые деревья, но может обосноваться и на абрикосовом, на кусте розы, хотя двум последним растениям он менее опасен. Весной гусеницы листовертки пожирают почки; особая опасность подстерегает молодые деревца: потери могут составить даже 80%. Потом вредители переходят на раскрывающиеся листья, выкусывая в них дырки, поедают бутоны и цветы. Поврежденные листья бывают меньшего размера, скрюченные, гофрированной формы.

Гусеницы следующего, нового поколения уже во второй половине лета тоже обитают на листьях, поедая их почти целиком. Кроме того они проделывают в кожице яблок и других плодов множество мелких дырочек или неглубокие ямки, обычно в тех местах, где плод прикрыт листьями, и кожица еще не приобрела свою обычную окраску. Плоды с такими дефектами уже нельзя оставлять на хранение, поскольку они быстро загнивают. В отдельные годы листовертки способны таким образом уничтожить треть урожая.

Наиболее распространены в садах листовертка узло-усая, или почковая (Spilonota ocellana), листовертка яблоневая (Argyroploce variegata), листовертка фруктовая (Pandemis heparana), листовертка розовая, или розанная (Cacoecia rosana), и листовертка жимолостная (Capua recticulana).

Литоколлетис и лионетия

В садах с интенсивным ведением хозяйства часто в большом количестве появляются литоколлетис и лионетия. Гусеницы этих вредителей выедают, сделав извилистые дорожки, листовые пластинки различных растений. Наиболее распространены литоколлетис яблоневый (Lithocolletis blancardella) и лионетия фруктовая (Lyonetia clerkella). Гусеницы литоколлетиса обыкновенного чаще поедают листья яблони, реже они появляются на груше и рябине, оставляя после себя отверстия овальной формы, имеющие в ширину 0,2—0,8 мм и 1—2 см в длину. Если на один лист приходится более трех рытвинок, то потерь урожая не избежать. Сильно пораженные вредителем деревья обычно на следующий год мало цветут. В таких случаях рекомендуется проводить химическую обработку деревьев через две недели после окончания цветения. Если поражение вредителем серьезно, обработку дерева следует повторить через 7—10 дней.

Гусеницы литоколлетиса яблоневого образуют, начиная с мая и по октябрь, извилистые и длинные дорожки на листьях яблонь, черешневых и вишневых деревьев. На одном листе может насчитываться 10—15 таких дорожек. Поврежденные листья засыхают и преждевременно опадают. Обработка деревьев химическими препаратами рекомендуется только при сильном поражении, ее проводят при вылете второго поколения.

На листьях яблони иногда могут появляться мелкие виды Stigmella mallela, Stigmella mail, а также паразитировать орникс пятиточечный (Ornix guttea).

Весной цветочные бутоны яблони, черешни, вишни и сливы нередко выедают казарки яблоневые (Rhynchites bacchus) и несколько других видов этого насекомого. Наиболее опасна казарка яблоневая, которая откладывает яички в плоды фруктовых деревьев. Поврежденные плоды развиваются неравномерно и часто загнивают.

Короед и иные вредители, разрушающие кору

Нелегко защитить фруктовые деревья и от вредителей, паразитирующих на коре и древесине ствола и ветвей. Наиболее опасны бывают листовертка абрикосовая (Enarmonia formosana), древесинник обыкновенный (Xyleborus dispar), короед фруктовый, или заболонник морщинистый (Scolytus rugulosus), и короед яблоневый (Scolytus mail).

Листовертка абрикосовая в основном повреждает абрикосовые, персиковые и черешневые деревья, реже — сливовые, яблоневые и грушевые. Ее гусеницы выедают в нижних внутренних слоях коры коридоры; места, где они пировали, легко обнаружить по кучкам ржавого помета, который они выталкивают на поверхность коры. Такого рода повреждения дерева часто сопровождаются и гуммозом — камедетечением.

Листовертка чаще всего нападает на старые деревья, проникая под кору в тех местах, где она поранена, и откладывает там свои яички. Поэтому пораженные места не следует чистить механическим путем, чтобы еще больше не повредить ствол или ветку.

Еще труднее бороться с древесинником фруктовым и короедами, поселяющимися на ослабленных деревьях. Здесь следует провести профилактические предохранительные меры, к числу которых относится и правильный выбор места для посадки дерева, а также обеспечение ему надлежащего питания. Для посадки фруктовых деревьев не годятся слишком сырые места или такие уголки, где земля слишком суха. Деревья, пораженные короедом, определяют по следующим признакам: их листья начинают внезапно вянуть, а ветви — сохнуть. На ветках таких деревьев, как правило, можно обнаружить крошечные отверстия в миллиметр диаметром. Короед прокладывает свои коридоры только под корой, а древесинник въедается и в саму древесину.

К опасным вредителям садовых растений относятся зайцеобразные и грызуны. Зайцы и дикие кролики иногда зимой объедают кору деревьев и побеги декоративных кустарников. Чтобы уберечь от них древесные посадки, на стволы фруктовых деревьев наносят на зиму какой-либо препарат со специфическим запахом, отпугивающим животных. Однако лучше всего поставить вокруг стволов проволочные или камышевые загородки.

В годы активного размножения полевых мышей (полевка серая — Microtus arvalis) кора фруктовых деревьев может пострадать и от них. Ее грызуны зимой будут обгладывать у поверхности земли. Поедает полевка луковицы и клубни декоративных растений. Чтобы избежать потерь, рекомендуют уничтожить мышей в их норах и подземных переходах с помощью дымовых шашек.

В садах, расположенных рядом с речкой или в сырых замокающих местах, водится еще один опасный вредитель — водяная крыса (Arvicola terrestris). Он перегрызает корни фруктовых деревьев, поедает корнеплоды и подземные части декоративных растений. Обработка растений и почвы химическими препаратами не дает хороших результатов. Поэтому рекомендуется вкладывать в подземные коридоры, прорытые грызунами, карбид кальция, дымовые шашки или выкуривать вредителей с помощью выхлопных газов. Но все эти способы дают лишь временный эффект, а поэтому борьбу против грызунов приходится вести постоянно. Наиболее эффективны такие меры: еще до посадки дерева выложить подготовленную яму по всей окружности оцинкованной металлической сеткой с ячейками примерно в 2 см; тогда грызунам до корней не добраться.

Птицы, прежде всего воробей домовый и зеленушка, весной выклевывают цветочные бутоны смородины, крыжовника, груши, абрикосовых и персиковых деревьев. Воробьи уничтожают и саженцы салата.

Птицы — виновники больших потерь урожая фруктов и ягод. Так, воробей домовый, черный и певчий дрозды, скворец обыкновенный склевывают спелые плоды черешни, ягоды смородины и винограда. Они лакомятся созревающими грушами, абрикосами, персиками, выклевывают клубнику. Дрозды к тому же любят и помидоры.

Птиц мы обычно отпугиваем в саду и на поле различными механическими приспособлениями. Эффективная мера — натянуть над деревьями и кустарником нейлоновую сетку; тогда птицы вообще не смогут налетать на плоды. Можно их отогнать и с помощью различных оптических и звуковых приспособлений (хлопушки, пугала и т. д.).

Защита растений от вредителей

Точно так же, как мы поступаем, оберегая растения от различных заболеваний, следует действовать, защищая посадки от незванных гостей из мира животных, а именно: направлять главные усилия на предохранительные меры с целью уменьшить число потенциальных вредителей или хотя бы снизить интенсивность их нападения.

К предохранительным мерам относится контроль за состоянием хранящихся луковиц и клубней, снижение относительной влажности воздуха в оранжереях, ограничение размножения зудневых клещей, проветривание помещений и систематическое опрыскивание растений водой, что весьма действенно в борьбе против клещиков паутинных. Избавиться от нематод нам поможет качественная рассада, взятая от здоровых материнских растений и т. п.

Так как вредители отличаются друг от друга и по своим биологическим особенностям, садоводам приходится прибегать к самым различным предохранительным мерам. Иногда появление вредителя можно свести к минимуму, ликвидируя т.н. промежуточного хозяина, которым часто бывают сорняковые дикорастущие растения. В иных случаях поможет механический сбор яичек, гусениц, жуков; пригодятся и разные приманки, после чего с вредителем уже бывает легче справиться. Муравейник, появившийся в оранжереи, поливают кипятком. Подуры или хвостоножки также отступят, если нам удастся понизить влажность почвы или же посыпать ее поверхность тонким слоем извести, золы, песка или дробленого древесного угля. Чтобы предотвратить чрезмерное размножение улиток и слизняков, рекомендуют посыпать дорожки негашеной известью и т. д.

В борьбе против вредителей садовых растений нам помогут также их естественные враги. Это, например, всем известная полезная божья коровка и личинки пчеловидки, которые поедают тлю, бракониды паразитируют на вредных гусеницах. Верными помощниками человека в борьбе против вредителей сада бывают мелкие пернатые. Эффективное действие оказывают растворы растительного происхождения, например, никотиновые или пиретрумовые. Поэтому к химическим средствам следует прибегать, действительно, лишь в самых крайних случаях.

Как уберечь собранный урожай и посевной материал от порчи и вредителей

Отобранные на зимнее хранение фрукты, овощи, луковицы и клубни декоративных растений должны быть совершенно здоровыми, без повреждений, ибо любые изъяны — это ворота, через которые проникают прежде всего гнилостные грибки и бактерии.

В хранилище сразу же после укладки овощей и фруктов надо создать условия, ограничивающие возможность проникновения туда гнилостных грибков и бактерий. Большую часть растительных продуктов полагается хранить при температуре в 2—5°С и относительной влажности воздуха 85—90%. Когда влажность ниже 80%, из плодов с сочной мякотью и из корешков испаряется много воды, а когда она выше 90%, начинают быстро размножаться грибки и, главное, гнилостные бактерии. Соблюдая правильный режим проветривания и регулируя уровень влажности воздуха, мы создаем наиболее благоприятные условия для зимнего хранения фруктов, овощей, луковиц и клубней.

Весьма важно перед заполнением хранилища провести там основательную дезинфекцию, например, окуриванием (на 1 м 3 пространства сжигается 8 г серы), предварительно заделав все дыры и щели, а металлические части смазав растительным маслом. Стены помещения полагается побелить известью или опрыскать 5% раствором формалина. Подобным способом обрабатывают полки, оконные рамы и двери. Через 24 часа после дезинфекции хранилище основательно проветривают. Нельзя также забывать, что перед помещением в хранилище клубни и луковицы декоративных растений полагается предварительно обработать.

Закладывая на зимнее хранение корнеплоды, чеснок, картофель, семечковые фрукты, необходимо очень внимательно отбирать здоровые экземпляры, поскольку предназначенные для питания растительные продукты нельзя подвергать химической обработке. Картофель, фрукты, лук лучше всего укладывать тонким слоем или даже в один ряд на решетчатых полках. Лук и чеснок следует держать на полках в сухих помещениях, где температура немного ниже 0°С.

Во время хранения полагается своевременно уделять все начавшие портиться плоды, луковицы и клубни, а также не хранить яблоки и груши дольше, чем это практически возможно. Все это и будет теми профилактическими мерами против потерь в хранилище и против гнилостных заболеваний, поражающих овощи, фрукты, а также луковицы и клубни декоративных растений в зимний период.

Источник