Из чего состоит почва: слои почвы в разрезе с названиями и описаниями

Содержание:

Почвенно-растительный слой – это образование, сформированное вследствие взаимодействия органических и неорганических элементов природы. Мертвые частицы называют неорганическими, живые – органическими. Почву относят к природным телам, покрывающим земную поверхность. Ее основное свойство – плодородность. Оно отличает почвы от горной породы.

В состав почвенного слоя входит гумус, который также называют перегноем. Именно перегной обеспечивает плодородие земли, которое является одним из основных богатств природы. Почвенный слой на поверхности суши земли образован несколькими слоями, на его формирование уходит много времени. За сотню лет происходит увеличение мощности слоя максимум на два сантиметра.

Из чего состоит почва, слои почвы в разрезе

Почва имеет многослойную структуру. Рассмотрим основные четыре слоя:

- Поверхностный почвенный слой называют пахотным. Он является максимально ценным, содержит питательное вещество, отличается плодородностью. Наличие органических веществ объясняется тем, что в пахотном слое отмирают микроорганизмы и растения. Вещества имеют свойство накапливаться, чтобы стимулировать дальнейшее образование почвы.

- Подзолистая прослойка находится под поверхностным слоем. Для нее характерен белесый цвет, отсутствие плодородности. В основе формирования – материнская порода. Обилие кислотных выделений растительного характера и чрезмерные атмосферные осадки промывают материнскую породу, формируя подзолистый уровень. Теория указывает на негативное влияние этого уровня на растительность. Он считается опасным для корневой системы.

- Иллювиальная прослойка отличается плотностью. Формируется за счет поступления с влагой определенных элементов, содержащихся в поверхностных уровнях. Это глинистый горизонт, богатый алюминием, окисленными частицами железа. Он ядовитый для корней любого растения.

- Материнские породы лежат в основе образования всех верхних прослоек. Их химический состав заранее определяет степень плодородия почвы. Пахотный слой не может быть более питательным, чем материнский уровень.

Из каких веществ состоит почва, что не входит в состав почвы

Почва, которая используется в сельском хозяйстве для выращивания культур, не является полностью твердой. Количество твердых частиц пропорционально количеству пор, содержащих воду и воздух. Наиболее значимыми для плодородия почв твердыми веществами являются глины и соединения живых организмов. Плодородная земля содержит поры и твердые вещества в равных долях. Органические соединения пахотного слоя почвы включают множество различных бактерий, мелких животных и растительных корней.

К неорганическим составляющим следует отнести:

- Песчаный и глинистый состав. Все почвы основываются на песке и глине;

- Частицы воздуха. Они обеспечивают дыхание корневой системе и животным, проживающим в земле;

- Воду с элементами минеральных солей. Растения через корни всасывают воду и соли, напитываются, получают силы для роста;

- Гумус или перегной. Содержание минеральной соли в почвах крайне низкое, каждое растение постоянное использует соли. Для пополнения запасов этого элемента животные и растительные остатки образуют перегной. Происходит их постепенный процесс трансформации в минеральную соль;

- Гранит не входит в состав почвы.

Слои почвы по порядку, от чего зависит цвет почвы

Цвет почвенного слоя напрямую зависит от содержания гумуса. Если в земле перегной находится в небольшом количестве, то она имеет светлый оттенок. Чем больше перегноя будет в составе почв, тем темнее они будут.

Количество гумуса также сказывается на плодородии. Самой плодородной почвой считается чернозем. Он получил свое название ввиду максимально темного, практически черного цвета. Это говорит о большом количестве перегноя.

Порядок слоев почвы всегда одинаковый, но только в верхнем, пахотном уровне происходит выращивание культур. Повышают плодородность почв с помощью рыхления и измельчения. Эти задачи выполняют почвенные жители. К ним можно отнести кротов, червей, мышей, медведок.

Источник

Как образуется почва и сколько в ней слоев?

Почва формируется комбинацией таких факторов, как климат, выветривание материнских пород и живых организмов в течение определенного периода времени. Почва состоит из шести слоев.

Хотя в наше время многие из нас живут в бетонных джунглях, мы все еще не достигли поколения, которое не знало бы, что такое почва! Это хорошо, потому что почва так же необходима для жизни, как солнечный свет и вода. Подобно тому, как атмосферу можно сравнить с одеялом, обернутым вокруг земли, почва — это одеяло для поверхности земли. Конечно, грязь может испачкать вашу одежду, но она также необходима для поддержания жизни на Земле.

Если бы не было почвы, как бы росло большинство сельскохозяйственных культур? Если бы не было сельскохозяйственных культур, что бы ели люди и травоядные? Если бы не было травоядных, что бы ели хищники?

Что такое почва?

Почва — это естественная смесь минералов, органических веществ, жидкостей и газов. Почва имеет определенную форму, состав и структуру, но этот состав варьируется от места к месту. Как и наша флора и фауна, почва также невероятно разнообразна. Более того, почва не имеет одинаковой глубины во всем мире. В областях, где обнажена коренная порода, почвы нет, но в других областях почва может уходить на глубину до 10 метров от поверхности.

Средний состав почвенных ингредиентов (в процентах)

- 45% Минералы: минералы включают глину, песок, ил, гравий и камни. Эти минералы придают текстуру почве.

- 25% Вода: количество воды варьируется в зависимости от удерживающей способности почвы и осадков.

- 25% Воздуха: воздух и вода занимают поры почвы. Это важно для роста растений и выживания других живых организмов в почве.

- 5% Органическое вещество гумуса: гумус состоит из мертвых растений и животных, а также миллиардов микроорганизмов.

Как образуется почва?

Почва — это результат взаимодействия многих факторов в течение длительного периода времени. Эти факторы — климат, живые организмы, ландшафтное положение и материнская порода.

1. Климат

Климат — главный фактор, определяющий состав почвы. Климат определяет, какие виды растений и животных могут существовать в данной экосистеме почвы. Климат влияет на температуру почвы, химическое выветривание и осадки. Теплый и влажный климат, например, в тропиках, ускоряет рост растений и производство органических веществ, по сравнению с холодным климатом, где рост идет медленно и осторожно. Дождь вызывает вымывание или осушение минералов, тем самым унося их глубоко в почву. Климатические условия, такие как дождь, замерзание и таяние, приводят к разрушению материала материнской породы.

2. Материнская порода

Материнская порода состоит из минералов, таких как вулканический пепел, выветрившиеся породы и отложения, которые осаждаются воздухом и водой, которые разрушаются, образуя почву. Этим и объясняется название «родитель», поскольку эти материалы порождают свое потомство — почву. Почва развивается быстро, если породы более проницаемы для воды, по сравнению с глинистыми породами.

3. Живые организмы

Когда листья, ветки, кора или плоды падают с растения, они превращаются в перегной в результате естественного разложения. Они разлагаются микроорганизмами, грибами, бактериями и дождевыми червями, которые выделяют азот и серу, которые могут использоваться растениями. Это делает почву богатой питательными веществами. Гумус и корни растений помогают удерживать частицы почвы вместе, предотвращая эрозию.

4. Ландшафтные позиции

От крутизны, формы и длины склонов зависит, как вода поступает в почву или выходит из нее. Если уклон слишком крутой, вода начинает стекать с почвы, размывая верхний слой гумуса и делая почву менее питательной для роста растений. На больших высотах почва может быть слишком сухой, а в более влажных местах может не быть надлежащего баланса почвенного кислорода, питательных веществ и воды.

5. Время

Время отвечает за формирование горизонта. Чем дольше почва подвергается действию упомянутых выше почвообразующих факторов, тем больше будет развитие и состав почвы. Почвам на крутых склонах и в ветреных районах требуется больше времени для формирования из-за непрерывной эрозии по сравнению с более старыми и физически стабильными территориями.

Слои почвы или почвенные горизонты

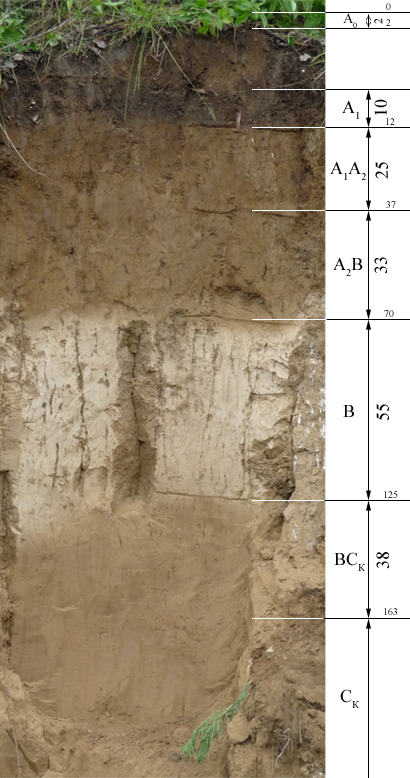

Если вы посмотрите на яму с грунтом, вы заметите различные слои грунта разного цвета и текстуры. Эти слои известны как почвенные горизонты. Эти разделения слоев называются профилем почвы. Эти слои можно определить по разнице в цвете, текстуре, толщине и структуре. Слои классифицируются заглавными буквами — A0, Ad, А1, А2, В и С. Вместе они называются главными горизонтами.

A0: лесная подстилка, в травянистых сообществах очёс. «Органогенный горизонт», сложенный из неразложившегося полностью опада.

Ad: дернина густо пронизан живыми корнями растений, если потянуть руками за стебли травянистых растений, то её слой отделяется от остальной части почвы.

А1: перегнойный, или гумусовый горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус.

А2: известный как недра, это область, где накапливаются выщелоченные минералы. Обычно он плотный, светлый и с низким содержанием органических веществ.

В: субстрат, состоящий из дезинтегрированного материнского материала, с меньшим количеством глины и других отложений.

С: последний слой почвы — это коренная порода. Коренная порода — самый глубокий и твердый слой, и вообще не считается почвой!

Кто бы мог подумать, что в почве может быть столько слоев! Помогать растениям расти — важнейшая обязанность, поэтому вполне логично, что в «грязи» мира есть некоторые нюансы и сложности. Как и вино, почва требует времени, чтобы сформироваться и достичь своего пика. В конце концов, это нелегкая работа — буквально держать все вместе!

Источник

4 разных слоя земли — Разъяснения

Внутренняя структура Земли [вместе с ее составом] является одним из первых предметов, которые учащиеся изучают в школе по географии / геологии. Это дает нам приблизительное представление о далеком прошлом Земли и о том, как жизнь, как мы знаем сегодня, появилась на этой планете.

Поскольку невозможно непосредственно наблюдать глубины планеты, наше текущее понимание этого вопроса полностью основано на топографических исследованиях поверхности и анализе вулканических выбросов и сейсмических волн.

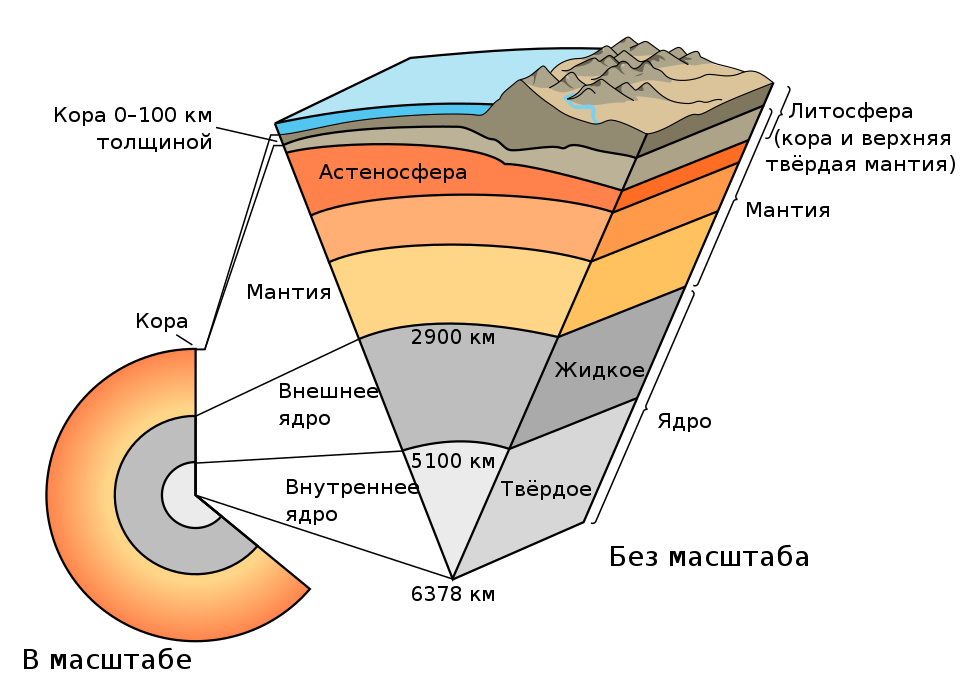

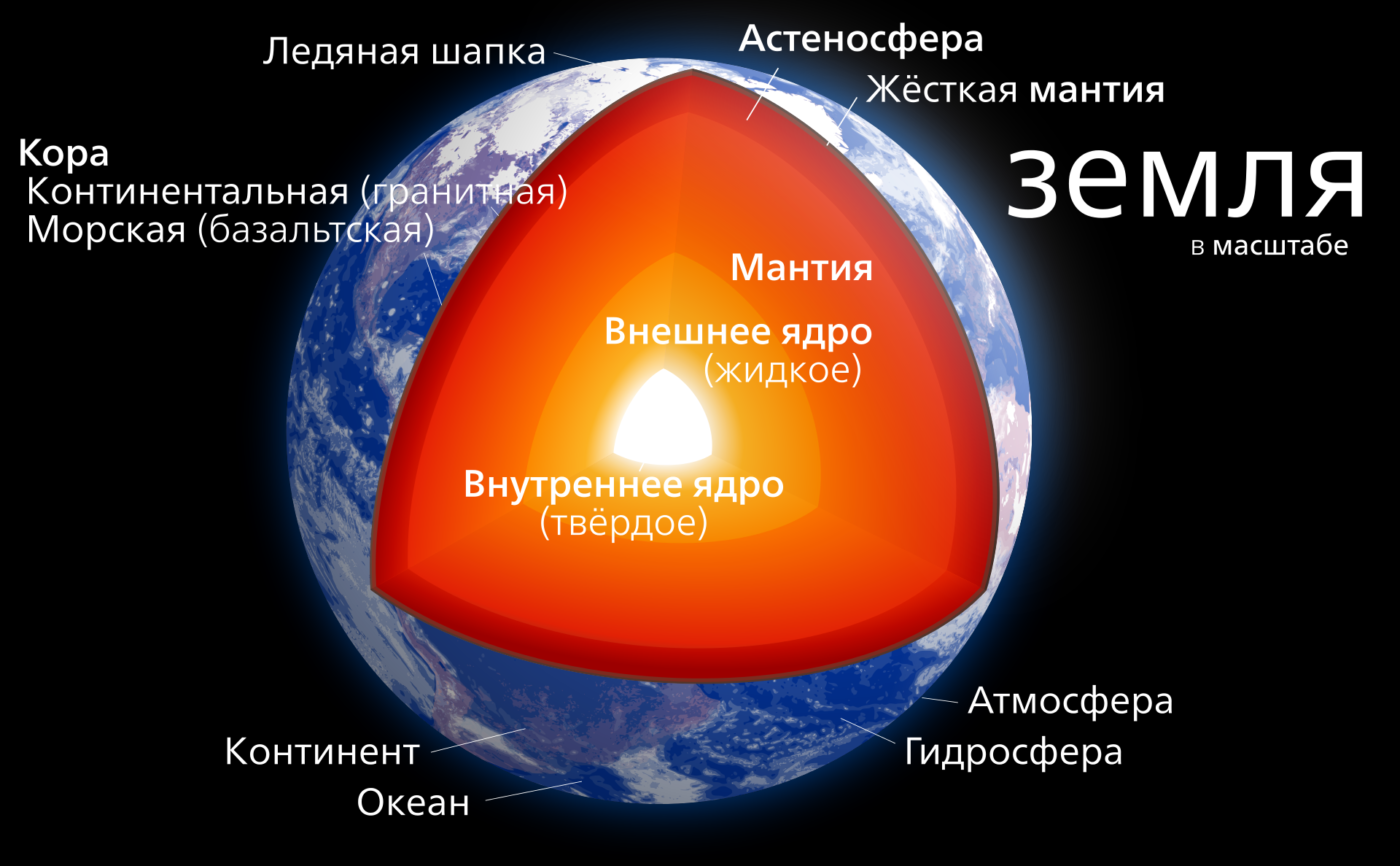

Землю можно просто разделить на три слоя: кору, мантию и ядро, но другие слои также распознаются благодаря своим уникальным химическим свойствам и плотности. Ниже приведены важные слои земли, которые вы должны знать.

Земная кора

Схема среза внутренней структуры земли | Изображение предоставлено USGS

Кора — это самый внешний слой земли, глубина которого колеблется от 5 до 70 км. Земная кора состоит из трех основных типов камней; магматические, осадочные и метаморфические наиболее распространенные из магматических (гранит и базальт).

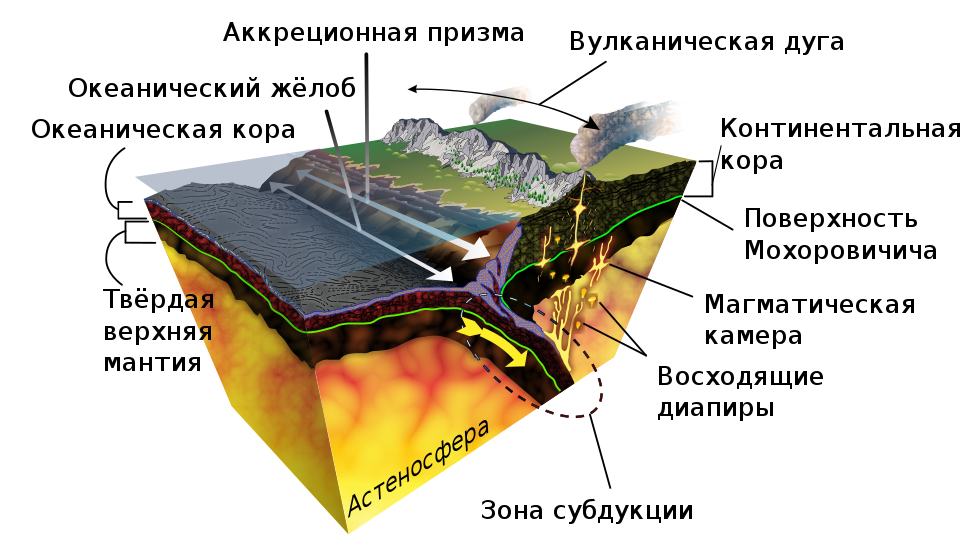

Корка делится на два типа; океаническая кора и континентальная кора. Линия или граница, которая разделяет эти два, называется разрывом Конрада.

Океаническая кора

Океаническая кора простирается от 5 до 10 км ниже морского дна. Он в основном состоит из мафических пород (базальт) и часто упоминается как Сима (силикат магния). Плотность океанической коры составляет около 3 г / см3.

Океаническая кора непрерывно формируется в середине океанических хребтов в процессе, называемом распространением морского дна. Когда магма поднимается из разлома, она распространяется и постепенно остывает, превращаясь в новую океаническую кору. Возраст океанической коры можно определить по ее удаленности от срединно-океанических хребтов.

Этому процессу противостоит разрушение океанической коры в зонах субдукции. Зона субдукции — это место, где одна плита (как океаническая, так и континентальная) подчинена мантии вышележащей плитой.

Из-за этой «переработки» океанической коры они намного моложе континентальной коры. Самой древней сохранившейся океанической коре около 340 миллионов лет, в то время как континентальной коре в некоторых регионах столько же лет, сколько и самому возрасту Земли.

Континентальный разлом

Континентальная кора полностью состоит из скалистых пород, таких как гранит. Он толще (30-50 км), чем океаническая кора, но также менее плотен (2,7 г / см3). Как и океаническая кора, континентальная кора образована тектоникой плит, но гораздо менее разрушена.

Верхняя мантия

Прямо под земной корой лежит мантия, которая разделена на два основных слоя; верхняя и нижняя мантия. Мантия в целом составляет около 84% объема земли.

Расчетная глубина верхней мантии составляет около 640 км, а всей мантии (включая нижнюю мантию) — ок. Глубина 2900 км.

Граница, которая отделяет земную кору от верхней мантии, называется разрывом Мохоровича (для краткости Мохо), однако она не обнаружена на одинаковой глубине. Мохо был обнаружен хорватским сейсмологом Андрией Мохоровичем в 1909 году.

В этом слое расположены две механически разные области, а именно литосфера и астеносфера.

Литосфера

Литосфера — это твердый и жесткий слой земли, который включает в себя кору и самый верхний участок верхней мантии. Литосфера бывает двух типов; континентальная литосфера (расширение континентальной коры) и океаническая литосфера.

Континентальная литосфера состоит в основном из фельсиковых пород (пород с высоким содержанием кремнезема). Океаническая литосфера, с другой стороны, почти полностью состоит из перидотита (ультрамафитовой породы с низким содержанием кремнезема) и более плотной, чем континентальная литосфера.

Астеносфера

Астеносфера показана на границе субдукции

Под литосферой лежит гораздо более плотный и механически слабый слой астеносферы. Хотя этот слой обычно располагается где-то между глубинами 80 и 200 км, в некоторых регионах он может простираться на 700 км ниже поверхности Земли.

Давление и температура в астеносфере настолько высоки, что породы становятся полурасплавленными. Интересно, что астеносфера гораздо более пластична, чем нижняя мантия, где температура намного выше. Граница литосферы и астеносферы (LAB) — это то, что разделяет два слоя, а его глубина определяется очевидными изменениями химических и термических свойств горных пород.

И литосфера, и астеносфера связаны с тектоникой плит — геонаучной теорией, которая описывает движение литосферных блоков, известных как тектонические плиты.

Проще говоря, жесткая астеносфера «плавает» на вершине пластичной астеносферы, заставляя тектонические плиты двигаться. Геологические виды деятельности, такие как землетрясения и извержения вулканов, обычно связаны с тектоникой плит.

Переходная зона

Переходная зона представляет собой отчетливый слой в мантии Земли между глубинами 410 км и 660 км ниже поверхности. Здесь из-за высокой температуры и давления породы становятся более плотными и претерпевают структурные изменения (кристаллизация).

Исследования показали, что переходная зона мантии содержит столько же воды, сколько и океаны Земли. Однако вода существует там только в форме гидроксид-ионов. На глубинах 525-660 км гидроксид-ионы улавливаются минералами из оливина, такими как вадслиит и рингвудит.

Нижняя мантия

Между переходной зоной и ядром лежит нижняя мантия. Он простирается от 660 км до примерно 2900 км ниже поверхности Земли. Температура в нижней мантии колеблется от 1900 до 2630 К, в зависимости от глубины. Хотя эта область намного горячее и плотнее верхней мантии, она гораздо менее пластична.

Нижняя мантия в основном состоит из минералов, таких как кальциево-силикатный перовскит и ферропериклаз, оба происходят из рингвудита.

На основе сейсмической модели Предварительная эталонная Земля (PREM) нижняя мантия может быть разделена на три секции; самая верхняя нижняя мантия, средне-нижняя мантия и слой D ”.

Граница Ядро-Мантия

Граница ядро-мантия — это место, где богатая силикатами нижняя мантия взаимодействует с никель-железным внешним ядром. Он расположен примерно на 2890 км ниже земной поверхности и соответствует скачкам сейсмической скорости. Граница также известна как разрыв Гутенберга.

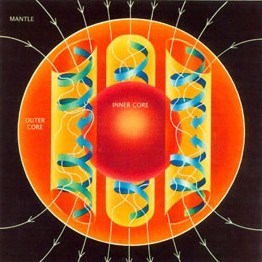

Внутренняя структура Земли

Ядро Земли — самая горячая и самая плотная часть нашей планеты. Считается, что он почти полностью состоит из Никла и Айрон. Ядро делится на два слоя; твердое внутреннее ядро и жидкое внешнее ядро, а граница, разделяющая эти две области, называется разрывом по Буллену.

Внешнее ядро

Внешнее ядро простирается от 2900 км до примерно 5150 км ниже поверхности Земли. Несмотря на то, что точную температуру ядра Земли практически невозможно измерить, по оценкам, она находится где-то между 3000 К и 4500 К вблизи ее верхних областей. Он может подняться до 8000 К вблизи своей границы с внутренним ядром.

Внешнее ядро, по-видимому, имеет очень низкую вязкость, что вызывает сильную конвекцию в этой области. Согласно теории динамо, жидкое никель-железное внешнее ядро - то, что питает магнитное поле Земли. Средняя напряженность магнитного поля внешнего ядра (2,5 миллисела) примерно в 50 раз выше, чем у поверхности.

Внутреннее ядро

В отличие от жидкого внешнего ядра, внутреннее ядро Земли является твердым и имеет общий радиус 1220 км. Его расчетная температура близка к 5700 К, аналогично температуре внешней поверхности Солнца. Хотя температуры во внутреннем ядре намного превышают температуру плавления железа, он остается твердым из-за сильного давления, оказываемого остальной частью земли.

Поскольку внутреннее ядро соединено с жидким внешним ядром, оно может вращаться с несколько иной скоростью, чем остальные. Эта теория была подтверждена исследованием, проведенным в 2005 году.

Анализируя разрывы в сейсмических волнах, исследователи смогли сделать вывод, что внутреннее ядро Земли фактически вращается быстрее, чем остальная часть Земли, примерно на 0,3–0,5 градуса в год, что в 50 000 раз превышает тектоническое движение плиты.

Внутреннее ядро растет примерно на 1 мм / год. Поскольку тепло от внешнего ядра передается в мантию, это заставляет внутреннюю часть жидкой области замерзать или затвердевать, а внутреннее ядро толкаться вверх.

Внутреннее Внутреннее Ядро

В 2015 году, изучая эхо землетрясений, исследователи получили ранее неизвестные сведения о внутреннем ядре Земли. Исследование предполагает, что есть внутренний слой во внутреннем ядре. Он дублирован как внутреннее внутреннее ядро. Этот слой отличается от внутреннего ядра так же, как внутреннее ядро отличается от внешнего ядра.

Источник