Что образуется когда вода размывает почву

Рельеф местности и смыв почв

Поверхностный сток воды обусловливается уклоном местности, начинающимся от её самых высоких, водораздельных, частей и идущим по водосбору вниз, по направлению к естественным водоотводящим понижениям, которые различаются по своим размерам. Если водоотводящая впадина незаметно сливается с окружающими склонами, то она называется ложбиной. Вниз по направлению стока ложбина увеличивается, она уже имеет ясно выраженное дно, шириною в 20 — 40 м и берега высотой в 3 — 10 м, и называется лощиной. Далее лощина разветвляется, причём один берег у неё пологий и низкий и сливается со склоном, а другой — крутой и высокий. Такая разветвлённая лощина называется суходолом. Ещё ниже суходол переходит в речную долину, которая заканчивает самую нижнюю часть общего водосбора.

Каждая из указанных частей рельефа имеет свою водосборную площадь. В лесостепной полосе водосборная площадь выражается следующими примерными величинами: ложбины 50 га, лощины 50 — 100 га, суходолы 500 — 5 000 га, долины более 5 000 га.

Соединяющиеся между собой понижения рельефа в водосборном бассейне называются гидрографической сетью (А. С. Козменко). Гидрографическая сеть является продуктом древнего, измеряемого тысячелетиями, размыва почв водами ледников и снежных скоплений послетретичной эпохи. Вместе с примыкающими к ней склонами гидрографическая сеть составляет рельеф местности. Протяжение гидрографической сети в километрах, приходящееся на 1 кв. км водосбора, выражает расчленённость рельефа. Так, если гидрографическая сеть имеет протяжение в 130 км, а площадь водосбора 100 кв. км, то расчленённость рельефа составляет 1,3.

Рис. 113. Растущий овраг. Орловская область

Поверхностный сток тонких слоев воды в водосборе идёт от водораздела по склонам и смывает с пахотного слоя мельчайшие частицы почвы. Эти тонкие слои воды ниже переходят в ручьи, а затем в потоки и ещё сильнее разрушают почву, размывают её, причём образуются большие углубления с отвесными стенками. Такой размыв почвы, в зависимости от места его образования, может быть или береговым или донным; донный размыв называется также водотоком. Размывающая сила воды зависит от ее количества и от уклона местности, которые обусловливают скорость течения. Пахотные склоны с уклоном свыше 3° нужно считать крутыми, требующими противоэрозионных мероприятий; при уклоне от 2 до 3° местность имеет среднюю крутизну; при уклоне же менее 2° рельеф считается пологим.

Рис. 114. Полное развитие оврага. Черниговская область

В зависимости от силы разрушения почвы движущимися водами, в водосборной площади можно различить три части: приводораздельную, присетьевую и гидрографическую. Приводораздельная часть водосбора занимает наиболее высокие и наиболее пологие его части, где процессы эрозии обычно почти незаметны. Эта часть водосбора является, однако, местом накопления запасов воды, которые двигаются отсюда с большою скоростью вниз по присетьевой части водосбора, состоящей из пахотных земель. На этих землях смыв почвы достигает наибольшей силы. Гидрографическая же часть водосбора, где по преимуществу происходит донный и береговой размыв, представлена, главным образом, крутыми берегами и днищем. Приводораздельная часть приблизительно втрое, а присетьевая — вдвое больше площади гидрографической части водосбора.

Рис. 115. Конус выноса в устье оврага. Московская область, река Клязьма

Рвы и промоины, возникающие вследствие размывающей деятельности поверхностных талых, дождевых и ливневых вод, называются оврагами, которые являются современными новообразованиями. При этом различают донные овраги, образующиеся по дну древних лощин с пологим рельефом, и береговые овраги — рвы, образующиеся по берегам крутых откосов рек. Донные овраги одновременно удлиняются и углубляются, что связано с увеличением выноса из почвы её плодородных частей. В овраге различают следующие части: вершину, или голову, т. е. верхнюю часть оврага, откуда он начинается; скаты, или бока оврага, т. е. обнажения почвы, образовавшиеся вследствие размывающего действия воды; дно, т. е. нижнюю часть оврага; устье, т. е. конечную часть оврага, куда выносятся частицы смытой почвы (рис. 113, 114). Размытая почва уносится водными потоками и отлагается вместе с песком и камнями на большем или меньшем расстоянии от устья рва, промоины или донного размыва, образуя здесь нанос почвогрунта, называемый конусом выноса (рис. 115).

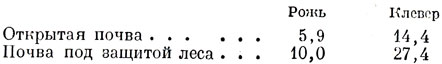

Смыв почвы вызывает значительное понижение урожайности. При наличии же лесов урожайность заметно увеличивается. Так, в Орловской области (Новосильская опытная станция) в 1939 г. урожай клевера и ржи составлял (в ц с 1 га):

Таким образом, под защитой прилощинных лесов урожай увеличился почти в два раза.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Размыв почвы

Принято считать, что эрозия — смыв и размыв почвы поверхностным стоком временных водных потоков (Заславский, 1979). При подобном толковании понятия эрозии почв воды поверхностного стока выступают лишь в качестве источника кинетической энергии потока, а процессы смыва и аккумуляции искусственно расчленены.[ . ]

Наиболее общую классификацию водной эрозии почв предложил М. Н.Заславский [21]. Он выделял различные виды эрозии в зависимости от того, стоком каких вод она вызывается: талых, дождевых или орошения (ирригационная эрозия). Кроме того, он обращал внимание на то, что эрозия иногда возникает в результате сезонного выхода на поверхность грунтовых вод, а также в результате сброса на почвенный покров сточных вод в процессе неправильной эксплуатации различных инженерных сооружений. Далее эрозию можно подразделять на поверхностную, или смыв почвы, и линейную, или размыв почвы и подстилающих пород.[ . ]

На мульчированных участках сокращается сток, смыв и размыв почвы талыми водами, увеличивается ее влагозарядка. Так, в 1968 г. после интенсивных (86 мм) дождей запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на мульчированных площадях возросли на 51,6 мм, а на обычных — только на 29,7 мм. В июне — июле по утрам на соломенной мульче образовывалась роса, которая несколько увлажняла верхний слой почвы.[ . ]

Более плотное сложение и повышенная связность бесструктурных почв повышают удельное сопротивление при их обработке и ухудшают развитие корней растений. Как отмечалось выше, структурная почва хорошо поглощает воду и резко снижает поверхностный сток, а следовательно, смыв и размыв почвы, а структурные комочки размером более 1—2 мм устойчиво противостоят развеванию ветром.[ . ]

Отсюда различают водную эрозию, проявляющуюся в размывах и смывах почвы, и ветровую эрозию, или дефляцию, состоящую в выдувании почвы. Смыв и выдувание почвы называют еще плоскостной, а размыв почвы — линейной эрозией.[ . ]

Эрозия и дефляция могут проявляться совместно при различном чередовании процессов, например: сток талых вод->-смыв и размыв почвы (конец марта — начало апреля)->иссушение-н»-выдувание (конец мая — начало июня) или иссушение—»-выдувание (май)->-ливневые осадки (июнь, июль)->-переувлажнение->сток кмыв и размыв почвы.[ . ]

Линейная эрозия вызывается талыми и дождевыми водами, стекающими значительной массой, сконцентрированной в узких пределах участка склона. В результате происходит размыв почвы в глубину, образуются глубокие промоины, рытвины, которые постепенно перерастают в овраги. В зависимости от почвенно-климатических условий рост и формирование оврага идут со скоростью от 1—3 до 8—25 м в год.[ . ]

Поверхностный поток воды на склоне обладает определенной кинетической энергией, которая пропорциональна массе воды и скорости ее стекания. Часть энергии расходуется на разрушение (размыв) почвы, ее отдельных комочков, а также на перенос разрушенного материала.[ . ]

Водная — это разрушение почвенного покрова под действием поверхностных водных потоков, проявляется в плоскостной и линейной форме. Плоскостная Э. п. проявляется в виде смытости поверхностных горизонтов (слоев) почв. Линейная (овражная) Э. п. представляет собой размыв почв и подстилающих пород, проявляющихся в виде формирования различного рода промоин и оврагов.[ . ]

Используя лейки с насадками для увлажнения посевных ящиков со всходами, полив начинают с одной стороны и, пронося над растениями лейку, сохраняют постоянный напор струи. Лейку отводят от растений, не прекратив потока воды. Это предотвращает неожиданные выбросы воды из носика, которые могут повредить нежные растения и размыть почву.[ . ]

Пологие берега балок в ряде районов имеют довольно значительную протяженность вдоль направления стока, так, в центральных районах Молдавии она достигает 300-400 м, в правобережье нижней Волги — 280-350 м, в стенных районах правобережья Днепра — 200-250 м. При активном использовании таких склонов в качестве лугов и пастбищ на них развивается смыв и размыв почв. Раньше такие территории предлагалось отводить под сплошное (массивное) облесение. Исследованиями ВНИАЛМИ доказано, что их можно продолжать использовать в качестве лугов и пастбищ после насаждения лесных полос поперек склона и совмещения их с простейшими гидротехническими сооружениями. На берегах балок крутизной до 20° лесными полосами в сочетании с простейшими гидротехническими сооружениями здесь удается зарегулировать сток 10%-й обеспеченности.[ . ]

Сказанное о значении направления лесосеки — лишь общая лесово-дственная схема. В некоторых случаях и на севере более целесообразно придавать направление лесосеке не с севера на юг, а с запада на восток, например в лишайниковых борах. В горных районах при установлении направления лесосеки необходимо учитывать крутизну и расположение склонов. Сплошнолесосечные рубки допустимы на пологих склонах с глубокими почвами. Направление лесосеки привязывается к горизонталям, т. е. лесосеки идут поперек склона, так как иначе возможен размыв почвы.[ . ]

Во многих районах страны в последние годы проводятся большие работы не только по закреплению, но и по сельскохозяйственному освоению оврагов и заовраженных земель. При этом большое значение имеет засыпка промоин, которые часто придают склонам гофри-рованную поверхность. На таких склонах затрудняется работа сельскохозяйственной техники, снижается качество проведения полевых работ, концентрируется сток осадков, усиливаются смыв и размыв почвы. При концентрированном стоке осадков они довольно быстро превращаются в овраги.[ . ]

В летний период в системе ажурных лесных полос создаются более равномерный воздушный режим, температура и влажность воздуха. Зимой снег на защищаемых полях распределяется здесь несколько равномернее, чем в системе плотных лесных полос. Однако концентрация снега в самой полосе и около нее остается довольно высокой, что снижает ее мелиоративную и водорегулирующую роль. Весной при таянии снега большое количество воды сбрасывается в пониженные элементы рельефа, в результате чего наблюдается смыа и размыв почвы.[ . ]

Существенным путем снижения экологических последствий эрозионных процессов является создание таких почвенно-физических условий, которые бы не приводили к возникновению поверхностного стока различных по генезису вод. Другими словами, перед эрозиоведами ставится задача перевода поверхностного стока талых, ливневых и ирригационных вод во внутрипочвенный. Реализация этой задачи сдерживается рядом факторов. Во-первых, на водосборном бассейне любого размера полностью ликвидировать поверхностный сток талых и ливневых вод практически невозможно. Особенно это относится к стоку талых вод, поскольку сибирские почвы глубоко и сильно промерзают и данные воды стекают по оттаявшей на небольшую глубину почве. Даже в нативных условиях, как показано выше, сток талых и ливневых вод составляет значительную величину, правда без смыва и размыва почвенного покрова склонов. Это обусловлено почвозащитной ролью естественной растительности, которая заключается в том, что стекающие воды, как правило, не достигают критических скоростей, при которых инициируется смыв и размыв почв, и нормальная (геологическая) эрозия в природных условиях протекает крайне медленно. Если и происходит вынос твердой фазы почвы, то он здесь настолько ничтожен, что компенсируется процессами почвообразования, находящимися в равновесии с окружающей средой.[ . ]

Источник

Что образуется когда вода размывает почву

Под влиянием ливневых и талых вод, бурно размывающих рыхлые почвы, на склонах холмов и возвышенностей образуются крутостенные глубокие рытвины — овраги — смывающие верхние, наиболее плодородные горизонты почв. Развивающийся овраг имеет крутые, часто вертикальные, склоны, которые у дна сходятся под острым углом (рис. 21). Растут овраги за счет продвижения своей вершины в направлении водораздела, а также донного и бокового размыва. От главного оврага отходят ответвления, называемые отвертками, образуя сложную систему больших и малых оврагов и эрозионных рытвин. От сильных ливней и весенних талых вод вершины оврагов и отвершков врезаются в глубь равнины, разъедая ее и тем ухудшая условия ее хозяйственного использования.

Размеры оврагов различны в зависимости от высоты местности и характера пород, которыми она сложена. Обычно глубина их 20–40 м, иногда 80 м, ширина от одного до десятков и даже сотен метров, длина отдельных крупных оврагов измеряется километрами.

Известны случаи, когда за год овраги вырастали на 40–50 м и даже на 100–150 м. В некоторых случаях овраги растут очень быстро. На Средне-Русской возвышенности зарегистрирован рост оврага на 490 м за три года при глубине 9,4 м, там же отмечено после сильного ливня образование промоины 17 м длиной и 35 м шириной. В среднем же вершины большинства оврагов продвигаются на 1–3 м в год. При определенных условиях рост оврага прекращается. Склоны его становятся пологими, зарастают, дно выравнивается, и овраг превращается в балку. Нередко склоны и дно балок покрывают лес и кустарники. Овражно-балочный рельеф особенно распространен в степной и лесостепной зонах. Оврагами изъедены склоны возвышенностей и холмов, речные террасы и склоны на Волыно-Подольской, Средне-Русской, Ставропольской, Приволжской возвышенностях, в Предуралье и предгорьях Алтая, на Среднем Западе США и в Канаде. Здесь овраги местами занимают до 30 % площади всей территории, образуя овражный рельеф.

В некоторых районах Земли оврагов так много, и они так близко расположены друг к другу, что образуется труднопроходимое смещение резких и узких гребней и разделяющих их глубоких врезов и небольших ущелий. Таков, например, рельеф в районе Центрального Мангышлака, в Северо-Западной Туркмении. Его называют «бедлендом», или «дурными землями».

По подсчетам ученых, за столетие — с 1875 по 1975 г. — оврагами и ветровой эрозией на Земле была уничтожена почва на площади около 2 млрд га. Это площадь, равная 15 % всей суши, или 27 % сельскохозяйственных угодий нашей планеты; площадь, равная почти всей территории бывшего СССР.

Процесс разрушения гор происходит так быстро, что если бы земная кора в тех местах, где расположены горы, не поднималась, то в течение нескольких миллионов лет горы оказались бы разрушенными до основания. Но этого не происходит, так как под действием внутренних сил Земли горы продолжают расти.

Какие же силы разрушают горы? Давайте посмотрим, как это происходит в условиях сухого и жаркого климата пустынь. День. Жаркие солнечные лучи так накаляют скалы, склоны гор, лишенные растительности, что температура их достигает 50 °C и выше, причем в тени в это же время бывает не просто прохладно, а даже холодно. Ночью температура воздуха падает, и очень резко. Такого перепада температур дня и ночи, в тени и на солнце горные породы не выдерживают. Они трескаются, превращаясь со временем в груды обломков. Под действием силы тяжести обломки скатываются вниз, в ущелья. Ущелья гор в пустынях сухие. Лишь кое-где текут в них тонкие струйки прозрачных ручейков, которые питаются родниками. Но как порой преображаются эти ущелья!

Источник