Что происходит с азотом в почве?

Эффективное растениеводство требует адекватной поставки всех необходимых питательных веществ для растений. Однако использование коммерческих азотных (N) удобрений для увеличения производства, поддержания прибыли и обеспечения дешевыми продуктами питания и клетчаткой является необходимостью современного сельского хозяйства. В целом, для сельскохозяйственных культур необходим азот в наибольшем количестве всех питательных веществ для растений.

Воздействие азотных удобрений на окружающую среду является долговременной проблемой. Обеспокоенность по поводу загрязнения азотом рек, озер и подземных вод заставляет сельхозпроизводителей все больше осознавать свой потенциальный вклад в общую проблему загрязнения.

Чтобы эффективно использовать азот и ограничить его неблагоприятное воздействие на окружающую среду, производителям необходимо развивать понимание химического состава азота, а также того, как его добавлять и удалять из почвы.

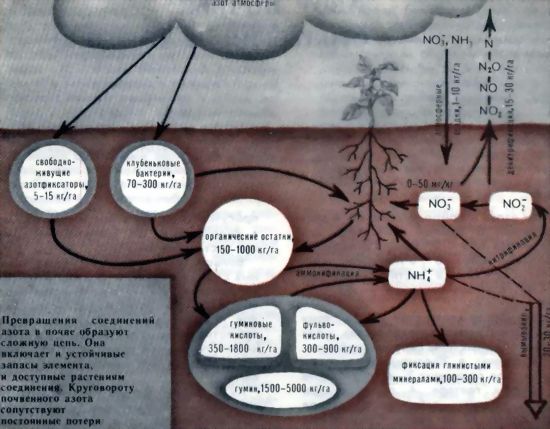

Коммерческие удобрения, используемые сельскохозяйственными производителями, являются значительным источником добавления азота в почву. Азот непрерывно перерабатывается через отходы растений и животных и органическое вещество почвы. Азот удаляется из почвы путем посева, потери газа, стока, эрозии и выщелачивания. Величина и механизм, ответственный за потери азота, зависят от химических и физических свойств данной почвы. Рисунок 1 представляет собой схематическое представление возможных прибылей и потерь азота почвы.

Химия азота

Азот составляет 79 процентов воздуха, которым мы дышим. Поверхность 6 дюймов плодородной почвы прерий может содержать от 2 до 3 тонн азота на акр. Воздух над этим же акром будет содержать около 35 000 тонн инертного газообразного азота (N2). Большая часть азота, содержащегося в почве, происходит в виде газа N2, и почти весь азот в атмосфере — это газ N2. Этот инертный азот не может быть использован растением до тех пор, пока он не изменится на аммонийную (NH4 +) или нитратную (NO3 -).

Три важных метода замены газообразного азота (N2) на аммоний (NH4 +):

- Свободноживущие N2-фиксирующие бактерии

- N2-фиксирующие бактерии в клубеньках на корнях бобовых растений, и

- Заводы по производству азотных удобрений.

Другим важным методом преобразования N2 является молния. Когда молния мигает, газообразный азот в перегретом воздухе превращается в нитрат (NO3 -) и нитрит (NO2 -). Молния может составлять от 1 до 50 фунтов доступного для растений азота на акр в год.

Хотя азот попадает в почву в нескольких химических формах, он в конечном итоге превращается в неорганический нитрат-ион (NO3 -). На рисунке 1 показано, что NO3 — может использоваться растениями, превращаться обратно в газообразный азот или вымываться вниз в почвенную воду.

Коммерческие удобрения, растительные остатки, навоз и сточные воды являются наиболее распространенными источниками добавления азота в почву. Нормы применения сильно различаются. Однократные нормы внесения могут составлять до 150 фунтов азотного эквивалента на акр для таких культур, как прибрежные бермуды. Однако такие высокие нормы внесения должны быть ограничены почвами с низким потенциалом эрозии и стока.

Азот в органических материалах (растительные остатки, навоз животных, сточные воды, органическое вещество почвы) присутствует в составе белков, аминокислот и других растительных и микробных материалов. Он становится доступным для растений только после разложения соединения почвенными микроорганизмами. Это называется «минерализация» (рис. 2). Первым этапом минерализации является «аммонификация». Аммоний (NH4 +), полученный в результате аммонификации, затем превращается в нитратный азот (NO3 — -N) путем «нитрификации» бактерий в почве с помощью процесса, называемого «нитрификация».

Места реакций аммонификации и нитрификации в азотном цикле показаны на рисунке 1. Положительно заряженный ион аммония (NH4 +), полученный аммонификацией или добавленный в почву в удобрениях, притягивается к отрицательно заряженным глинистым частицам в почве. Однако в большинстве не засушливых почв ион NH4 + быстро превращается в нитратный азот (NO3-N). Растущие растения поглощают большую часть своего азота в форме нитрата (NO3-).

Обычные источники неорганического азота включают аммиак (NH3), аммоний (NH4 +), амин (NH2 +) и нитрат (NO3 -). Большинство удобрений содержат или образуют NH4 +, который быстро превращается в NO3 — один раз в почве.

Удаление азота из почвы

Азот удаляется из почвы четырьмя основными процессами:

- Поглощение растений

- Газообразная потеря

- Сток и эрозия

- Выщелачивание

Поглощение растений относится к поглощению азота корнями. Хлопок, кукуруза, помидоры и газонные травы требуют от 60 до 300 фунтов азота на акр, чтобы обеспечить хороший рост и прибыльный урожай или желаемую эстетику. Фактические требования к данной культуре варьируются в зависимости от производственного потенциала и сильно зависят от климатических факторов.

Поскольку большинство почв с низким содержанием доступного для растений азота, потребности в азоте часто поставляются в качестве коммерческого азотного удобрения. Потребность в азоте свыше 150 фунтов на акр обычно делится на два или более применений. Однако только растительный азот в собранной культуре фактически покидает поле. Остальная часть растительного азота возвращается в почву в виде растительных остатков и возвращается в цикл в виде органического азота, как показано на рисунке 1.

Газообразная потеря азота происходит в результате денитрификации или испарения аммиака. Денитрификация — это процесс, посредством которого нитратный азот (NO3-N) превращается в газообразный оксид азота (N2O) или элементарный азот (N2). Это связано с действием анаэробных бактерий (тех, которые не требуют свободного кислорода) и обычно происходит во влажных или заболоченных почвах.

Поскольку это анаэробный процесс, газовые потери от нормальной (аэробной) почвы незначительны. Однако, когда почвы остаются очень влажными или насыщенными в течение длительного времени, большая часть нитрата может быть потеряна.

Газ аммиак может выделяться из соединений азота, таких как мочевина, на поверхности почвы. Мочевина присутствует в навозе животных и может быть приобретена в чистом виде в качестве удобрения (45-0-0).

Было показано, что другие аммонийсодержащие удобрения, в том числе сульфат аммония (21-0-0) и, в меньшей степени, нитрат аммония (33-0-0) и фосфат аммония, дают свободный аммиак в присутствии карбоната кальция., Такое состояние существует в некоторых почвах с высоким рН (рН> 7,3).

Потери стока и эрозии могут включать нитраты (NO3 -), аммоний (NH4 +) и органический азот. Отрицательно заряженный ион NO3 — остается в почвенной воде и не удерживается частицами почвы. Если вода, содержащая растворенный NO3 — или NH4 +, стекает с поверхности, эти ионы движутся вместе с ней. Однако, когда азотные удобрения вносятся на сухие почвы и дождевая или поливная вода, первая вода растворяет удобрение и переносит его в почву. Дожди, как правило, не приводят к поверхностным потерям азота удобрения, если только вскоре после внесения не происходит очень интенсивных осадков

Аммоний, удерживаемый глинистыми частицами, может переноситься в поверхностные водоемы путем эрозии почвы. Фактически, эрозия почвы перемещает больше азота, чем ливень в перемещении растворенных соединений азота. Когда эрозионные почвы откладываются в реках и озерах, микробная активность будет медленно превращать соединения азота в растворимые формы.

Потери на выщелачивание связаны с движением воды вниз через почву ниже корневой зоны. Эта потеря чаще всего происходит с нитратами (NO3 -) в районах с большим количеством осадков, при чрезмерном орошении и с грубо-текстурированными (песчаными) почвами. Потери азота в результате выщелачивания уменьшают количество азота, доступного для сельскохозяйственных культур, и могут потенциально загрязнять мелководные скважины и водоносные горизонты.

Нормы используемого азота и время внесения должны быть связаны с условиями почвы и требованиями урожая, чтобы минимизировать потери от вымывания. Многочисленные исследования показывают, что из-за поглощения растений мало нитратного азота (NO3 — -N) выщелачивается из почв, на которых культура активно растет. Поскольку песчаные почвы, наиболее подверженные выщелачиванию, расположены в Восточном Техасе, где трава является преобладающей культурой, минимальные потери азота на выщелачивание обычно ожидаются от азотных удобрений по всему региону.

Хотя исследования показали ограниченные проблемы с перемещением нитратов (NO3 -), неправильное применение коммерческих и органических азотных удобрений может привести к стоку NO3 в поверхностные воды и выщелачиванию в подземные воды.

Предотвращение потери азота

Лучший способ предотвратить потерю азота с сельскохозяйственных земель — это хорошая практика управления почвой и водой. Первым шагом в снижении потенциальных потерь азота является проверка почвы. Правильно полученный образец почвы обеспечит оценку содержания нитратного азота (NO3 — –N) в почве и может быть использован в качестве руководства для внесения соответствующего количества азотных удобрений для выращиваемой культуры.

Правильное удобрение и контроль поверхностного стока и эрозии предлагают лучшие методы для предотвращения попадания азота в ручьи и озера. Потери на выщелачивание можно предотвратить, разделив потребность в азоте на несколько применений, где часто встречаются грубые текстурированные почвы и обильные осадки.

Источник

Что означает азотная почва

Архив статей > Экология > Азот почвы: стратегия и тактика

Азот почвы: стратегия и тактика

Доктор биологических наук Д. С. Орлов, кандидат химических наук И. Н. Лозановская

Химия и Жизнь №3, 1982 г., с. 27-30

Усвояемый азот почвы, если не принимать особых мер, увеличивающих его содержание, в настоящее время является на земле главным ограничивающим фактором жизни.

Академик Д. Н. Прянишников

Запасы азота в природе обильны и разнообразны. В земной атмосфере его содержится 3,75•10 15 тонн, в осадочных породах — 4,06•10 14 м, в Мировом океане — 2,02•10 13 , в растительности — 1,1•10 9 , в животном мире — 6,1•10 7 тонн.

Почва удерживает в себе 15•10 10 тонн азота. Даже дерново-подзолистая, одна из самых бедных почв Европейской части нашей страны, в 20-сантиметровом пахотном слое содержит 2-4 тонны азота на каждом гектаре. А пшеница при средних урожаях забирает с гектара всего около 70 кг азота. Стало быть, его запасов в Нечерноземье могло бы хватить лет на 50-60. Знаменитый русский чернозем накопил на каждом гектаре 20-30 тонн азота и более; этих запасов хватило бы лет на 300-400.

А человечество тем не менее тратит огромные средства на производство азотных удобрений.

СЕЗАМ НЕ СПЕШИТ ОТКРЫВАТЬСЯ

Азот присутствует в почве в самом широком ассортименте. Газообразный азот составляет примерно такую же часть почвенного воздуха, как и воздуха атмосферного. И так же, как от азота атмосферы, растениям от него мало что достается. Только бобовые могут им воспользоваться, поскольку на их корнях обитают азотфиксирующие клубеньковые бактерии. Гектар гороха или фасоли накапливает в почве ежегодно 70-80 кг азота, гектар клевера — 100- 150, люпина — 160-170, люцерны — 250-300 кг.

В почве есть еще и свободноживущие азотфиксирующие микроорганизмы, но их вклад в азотную копилку невелик — всего несколько килограммов на гектаре.

Минеральные соединения азота — нитраты калия и кальция, различные соли аммония — легко растворимы и вполне доступны растениям, но как раз их-то в почве очень немного: от следов присутствия до десятков миллиграммов в килограмме. От всего азота почвы это составляет 1-5%.

Больше всего — до 90% азота пахотных слоев — заключено в органических соединениях. Из этого количества около 10% входит в состав аминокислот, амидов и аминосахаров. А поскольку эти вещества неплохо растворяются в слабокислой почвенной среде, азот из них тоже достается растениям сравнительно легко.

Куда более прочно связан азот тех специфических гумусовых веществ, которые накапливаются в почве благодаря бактериям и грибам. Основательно потрудившись над останками растений, животных, микроорганизмов, эти жители почвы превращают их в гумусовые кислоты, гуматы кальция, железа и алюминия, а также в гумин и фульвокислоты, по-разному связанные с минералами.

Наиболее подвижны из всего этого фульвокислоты. Они содержат 10-20% всего почвенного азота, но достается он растениям лишь после того, как фульвокислоты разложатся. И то из выделившихся при этом свободных аминокислот растения могут усвоить лишь часть. Зато аммонификация фульвокислот дает в итоге аммиак, а это уже законная и легкая добыча растений. Вообще аммонификация — едва ли не основной путь извлечения азота из гумусовых веществ, а также из белков растительных и животных остатков.

Сложнее добыть растениям азот из гуминовых кислот, а там его тоже 10- 20% от общего количества этого элемента в почве. К нему корни могут подступиться лишь после долгой работы ферментов.

И уж вовсе за семью печатями находится азот гумина, поскольку эта часть гумуса не растворяется ни в воде, ни в щелочах, ни в кислотах, ни в органических растворителях.

Гумин (так же, как и гуминовые кислоты) сложен из пяти- и шестичленных ароматических циклов, которые не по зубам большинству почвенных микроорганизмов. Меньшинство штурмует основу структуры гумина не без успеха, однако с большим трудом, поскольку ароматические «ядра» защищены сложной системой боковых алифатических цепей.

А ведь именно на долю гумина приходится более половины всего азота почвы. Вот и получается, что богатые азотные кладовые земли далеко не так широко открыты, как хотелось бы.

Естественно возникает вопрос: не лучше ли вместо того, чтобы постоянно вносить удобрения, научиться делать доступными для растений огромные природные запасы почвенного азота? Ведь мало того, что удобрения надо произвести, затратив на это уйму средств, — с ними в почву попадают разные примеси и балластные вещества, к которым растения, да и сама почва, далеко не всегда безразличны.

В принципе это дело вполне осуществимое. Агротехническими приемами можно регулировать влажность почвы, ее температурный режим, насыщенность кислородом, кислотность. Значит, можно создать микроорганизмам все условия для того, чтобы они работали быстрее и разлагали гумус ускоренно. Тогда, разумеется, растения получат гораздо больше доступного азота.

Только что за этим последует?

НЕ ТОРОПИТЕ ЕГО ЖИТЬ

В естественном распределении азота по «группам доступности» есть свой глубокий смысл. Труднорастворимые соединения — это резервы питания, в них — плодородие полей будущего. Очень медленно разлагаясь, они выдают растениям азот постепенно, зато надежно.

Искусственно торопить эти процессы очень опасно. Ведь в сложном хозяйстве почвы все взаимосвязано. Важнейшая его часть — гумус — не просто источник питания растений. Это еще и «цемент», склеивающий отдельные частицы и делающий почву рыхлой, комковатой, доступной для воды, воздуха, тепла, удобной для работы микроорганизмов. Быстрое разложение гумуса лишь ненадолго улучшит питание растений. А затем начнется неотвратимое: разрушение структуры, интенсивное высыхание, выветривание почвенных минералов, и — на теле Земли появится еще одно пятно искусственной пустыни, оставленное неумелым хозяйничаньем.

Правда, иногда, если труднодоступным азотом почва очень уже богата (так бывает, например, на некоторых черноземах, луговых или пойменных землях), в разумных пределах все же можно использовать часть этих стратегических запасов. И лучшим способом мобилизации излишков является, как это ни парадоксально, внесение в почву минеральных удобрений.

В полной мере это было выявлено сравнительно недавно, когда в агрохимии стали применять метод меченых атомов. До тех пор считалось, что азот минеральных удобрений растения усваивают на 80% — это вычисляли просто по разнице содержания его в урожае, снятом с удобренных и неудобренных делянок. Изотоп 15N, добавленный к удобрениям, показал нечто совсем иное: только 30-60% азота в урожае было меченым, остальной был взят растениями непосредственно из почвы.

И самое интересное: растения, получившие искусственную подкормку, извлекали из почвы больше природного азота, чем неподкормленные. Это понятно: на удобренном поле у них развиваются мощные корни, проникающие за питательными веществами дальше — и вширь, и вглубь. Лучше работает и микрофлора, разлагающая гумусовые вещества, а значит, высвобождается больше аммонийного и нитратного азота.

Но извлечение азота из основных природных запасов в больших масштабах — путь не основной. Основным же является регулярное внесение удобрений, и тем в больших дозах, чем беднее почвы.

НА ВЕТЕР, В ВОДУ, ЗА РЕШЕТКУ

К сожалению, азотные удобрения действуют в почве очень недолго: уже на следующий год их влияние на урожай не превышает 20% первоначального. И все потому, что внесенный азот очень плохо удерживается почвой.

Прежде считалось, что почва теряет азот лишь потому, что он вымывается, выщелачивается в виде нитратов. Было известно, что небольшую часть внесенной селитры разрушают анаэробные бактерии, выделяя молекулярный азот в воздух, но предполагалось, что эти потери незначительны.

Меченые атомы показали иное. Выяснилось, что выщелачивание — не основной путь потерь: оно опасно на легких почвах при высокой влажности, и то лишь тогда, когда поля не заняты растениями. Зато бактерии разрушают внесенную селитру гораздо чаще, чем предполагалось: не только в анаэробных условиях и не только в щелочной среде. Бактерии-денитрификаторы очень интенсивно восстанавливают нитраты до различных окислов и молекулярного азота, и этим путем — буквально на воздух — с полей теряется ежегодно в среднем по стране 1,5 млн. т азота.

Вот так и уходит зря этот важный элемент, и — что особенно обидно — больше всего весной, вскоре после того, как его внесли. Растения не успевают им воспользоваться, поскольку в это время нет еще даже всходов.

Есть еще один путь потерь азота: катионы аммония с почвенным раствором попадают внутрь кристаллической решетки глинистых минералов, набухающих от влаги, а когда минерал высыхает, решетка «зажимает» аммоний. Чаще всего фиксируют азот таким образом вермикулиты и монтмориллониты, а каолиниты вовсе не обладают такой способностью. Стало быть, полезно знать минералогический состав почвы, прежде чем вносить в нее азотные удобрения. Простой прием — запашка удобрений плугом в глубь почвы — помогает уберечь азот от фиксации, поскольку в глубине почва меньше сохнет.

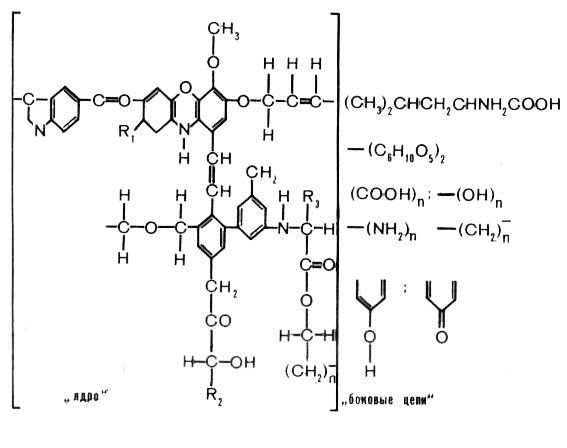

Гуминовая кислота (вероятное строение фрагмента которой показано на рисунке) — одно из самых устойчивых органических соединений почвы: ее возраст, определенный радиоуглеродным методом, достигает в подзолах и черноземах сотен и тысяч лет. В ядре гуминовой кислоты атомы азота входят в гетероциклы или прямо связаны с бензольными кольцами

Аммоний, попавший в решетку минералов из удобрений, растения все-таки могут понемногу извлекать. Но там же находится природный аммоний, зажатый куда более крепко и растениям почти не доступный. Дело в том, что глинистые минералы поглощают еще и другие катионы — калия, кальция, магния, и наиболее прочная связь образуется при взаимодействии первых порций катионов, поскольку они взаимодействуют с самыми активными адсорбционными центрами. Аммоний же из удобрений минералы поглощают тогда, когда большая часть адсорбционных центров уже занята, а потому он не может проникнуть далеко вглубь кристаллической решетки и связывается слабее.

Фиксированного аммония в почве много, и это уже никак не относится к стратегическим запасам. Поэтому агрохимики ищут пути вовлечения его в активный азотный баланс, поскольку свойств почвы это никак не ухудшит.

Чтобы бороться с потерями азота, содержащегося в удобрениях, часто достаточно простых приемов. Например, раз улетучивается и выщелачивается этот элемент в основном тогда, когда на поле нет растений, его поглощающих, значит, не стоит вносить удобрения слишком заблаговременно. И уж совсем неразумно делать это в конце зимы, когда почва насыщена влагой.

Есть и другие, в том числе чисто химические приемы. Так, в последнее время вместе с аммиачными удобрениями в почву стали вносить ингибиторы нитрификации — вещества, подавляющие этот процесс на определенный срок. За рубежом широко применяются два ингибитора: 2-хлор-6-трихлорметил-пиридин, выпускаемый в США под названием «N-serve», и 2-амино-4-хлор-6-метилпиридин, выпускаемый в Японии под названием «AM». Под влиянием этих веществ в почве накапливается больше аммонийного азота, который растения полнее усваивают.

Ингибиторы нитрификации испытаны и у нас в стране, но в производство пока не внедрены. Проведены, например, четырехлетние испытания дициан-диамида, дибромацетанилида и смеси пиридинов на дерново-подзолистых почвах. Эти три ингибитора заметно сокращали газообразные потери азота и повышали эффективность азотных удобрений.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Почва — живой организм. И, как все в природе, она развивается в основном так, что становится лучше, плодороднее. Основа такого развития — биологический круговорот, в котором организм и среда обитания — единое целое.

Разумное сельское хозяйство обязано стремиться к тому же результату: пахотные почвы должны не терять плодородие, а увеличивать его. Запасы почвенного азота — важнейшее из условий плодородия. И у природы, и у человека стратегия здесь едина: создание большого долговременного резервного фонда. Но фонд — отнюдь не «замороженный капитал»: какая-то часть его должна непрерывно и постепенно поступать к растениям, и столь же непрерывно он должен пополняться за счет либо природных процессов, либо удобрений.

Отсюда — тактические задачи: ускорение оборота азота в системе почва — растение без нарушения основного резерва; предупреждение потерь азота; пополнение его запасов за счет удобрений. Такая тактика обеспечит бездефицитный баланс азота в земледелии — и сегодня, и в будущем.

Источник