Системы обработки почвы

Обработку почвы выполняют с помощью целого ряда приемов обычной, мелкой и поверхностной обработок, способствующих регулированию почвенного режима и благоприятному возделыванию сельскохозяйственных культур. В каждом отдельно взятом приеме обработки почвы выполняется одна или несколько технологических операций. Но один прием не решает всех задач, возлагаемых на обработку. Поэтому все приемы обработки почвы при возделывании культуры объединяют в группы, системы.

Система обработки почвы— совокупность последовательных и взаимосвязанных научно-обоснованных приемов обработки почвы под культуры в севообороте, выполняемых в определенных природно-экономических условиях.

Системы обработки почв дифференцируются в зависимости от возделываемой культуры (под яровые, озимые, промежуточные культуры), гранулометрического состава почвы (легких, средних, тяжелых почв), предшественника (после паров, непаровых (стерневых) предшественников, многолетних трав, пропашных), почвозащитного действия (против водной, ветровой эрозии).

Особую систему составляет обработка почв, загрязненных радионуклидами. Свои особенности имеет обработка переувлажненных минеральных почв, старопахотных торфяных почв, вновь осваиваемых земель.

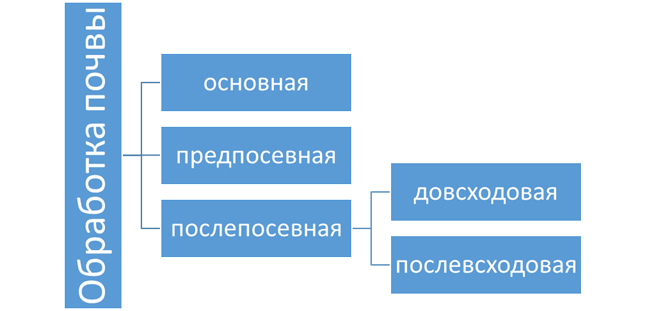

Системы обработки почвы классифицируют по времени выполнения работ(рис.3.17)

Рис. 3.17 Системы обработки почвы

Основная обработка почвы— это первая, наиболее глубокая обработка, выполняемая после уборки предшествующей культуры самостоятельно или в сочетании с приемами поверхностной и мелкой обработки.

Задачи основной обработки почвы: борьба с сорняками, вредителями и возбудителями болезней сельскохозяйственных культур; заделка растительных остатков, удобрений; улучшение свойств почвы; углубление пахотного горизонта; борьба с эрозией почвы.

Срок проведения основной обработки почвы: летний, летнее-осенний, весенний. Основная обработка почвы, проводимая в летне-осенний период под посев будущего года, называется зяблевой.

В зависимости от проводимых технологических операций система основной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры может быть отвальной (традиционной, с оборотом пласта), безотвальной, мелкой и нулевой (прямой посев).

В системе основной обработки почвы могут проводитьсявсе приемы основной, поверхностной и мелкой обработки, кроме окучивания и междурядной культивации. Выбор приемов и способов основной обработки почвы зависит от предшественника, засоренности поля, вносимых удобрений, влажности почвы, гранулометрического состава почвы и т.д.

Предпосевная обработка почвы— обработка почвы, проводимая перед посевом или посадкой сельскохозяйственных культур.

Задачи предпосевной обработки почвы: сохранение влаги; создание посевного слоя с благоприятными условиями для жизни культурных растений и микроорганизмов; борьба со всходами сорняков; заделка в почву удобрений, пестицидов; создание условий для посева семян на заданную глубину, ухода за посевами и уборки урожая.

У яровых культур предпосевная обработка почвы проводится весной с начала весенне-полевых работ до посева, у озимых — летом и осенью вслед за основной обработкой.

В системе предпосевной обработки почвы могут осуществляться такие приемы как сплошная культивация, боронование, прикатывание, нарезка гребней, шлейфование. Выбор приема обработкизависит от возделываемой культуры, вносимых удобрений, погодно-климатических условий, типа и гранулометрического состава почвы.

Послепосевная обработка почвыпредставляет собой один или несколько приемов обработки почвы, выполняемых в определенной последовательности после посева или посадки сельскохозяйственных культур до их уборки.

Задачи послепосевной обработки почвы: поддерживание оптимального строения посевного слоя с целью обеспечения наиболее благоприятных для растений режимов почвы; уничтожение всходов сорняков; разрушение почвенной корки; заделка удобрений и пестицидов; создание и сохранение определенной формы поверхности почвы; прореживание (при необходимости) всходов пропашных культур.

По срокам проведенияпослепосевная система обработки почвы делится на довсходовую (прикатывание, боронование) и послевсходовую (боронование, междурядная обработка, окучивание). Выбор приема обработки зависит от возделываемой культуры, погодных условий, степени и вида засоренности поля, типа и гранулометрического состава почвы.

Интенсивная обработка почвы способствует активизации аэробных процессов и разложению органического вещества, снижению естественного плодородия. Бессистемная обработка сухих и переувлажненных почв, особенно тяжелого гранулометрического состава, при которой образуются на поверхности глыбы, разрушаемые последующими поверхностными обработками, приводит к распылению почвы. Такая почва легче подвергается водной и ветровой эрозии. Интенсивная обработка почвы часто способствует потере большого количества влаги. Рыхлые, распыленные почвы не позволяют заделать семена культурных растений на заданную глубину, а при выпадении осадков эти почвы заплывают, образуя корку, что резко снижает полевую всхожесть, а в итоге и урожайность сельскохозяйственных культур. Интенсивная обработка почвы, распыляя почву, приводит к чрезмерному ее уплотнению тракторами, машинами и орудиями.

Отвальная вспашка имеет ряд недостатков, таких как: ухудшение физических свойств почвы, разрушение структуры, образование плужной подошвы, невыровненность поверхности поля, образование развальных борозд и свальных гребней, увеличение водной и ветровой эрозии, большой расход топлива и времени на подготовку почвы.

Согласно рекомендаций РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», в условиях республики вспашку нужно проводить под озимые пшеницу, рапс, ячмень; озимое тритикале на семеноводческих посевах; яровую пшеницу, ячмень пивоваренный и на семена, картофель, сахарную свеклу, на полях после многолетних трав. На тяжело- и среднесуглинистых почвах она должна проводиться ежегодно, на легкосуглинистых — один раз в два года, супесчаных и песчаных — один раз в четыре года.

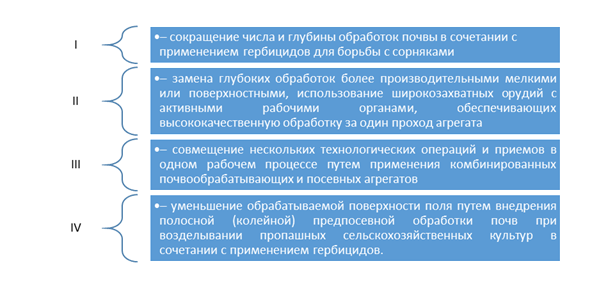

Совершенствование систем обработки почвы в настоящее время осуществляется в направлении минимализации. Приемы и системы минимальной обработки почвы разрабатываются с учетом почвенно-климатических условий, биологических особенностей культуры, наличия многолетних сорняков и др.

Минимальная обработка почвы — обработка, обеспечивающая снижение энергетических и трудовых затрат путем уменьшения количества и глубины обработок, совмещения операций и приемов, осуществляемых в одном рабочем процессе, или уменьшения обрабатываемой поверхности поля и применения при необходимости гербицидов.

Минимализация обработки почвы обеспечивает экономию времени, повышение производительности труда и сокращение сроков выполнения полевых работ как одного из факторов повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Минимализация обработки осуществляется следующими путями:

Рис.3.18 Пути минимализации обработки почвы

Кроме положительной стороны (снижение расхода ГСМ, амортизации техники, экономия трудовых ресурсов, улучшение водного режима почвы в засушливых условиях, сдерживание процесса минерализации органического вещества почвы) минимальная обработка почвы имеет и отрицательную — ухудшение фитосанитарной ситуации на полях, резкая дифференциация пахотного слоя по плодородию (более высокое накопление элементов питания наблюдается в слое 0–10 см и низкое — в слое 10–20 см), заметное уплотнение малогумусных дерново-подзолистых почв с неблагоприятными агрофизическими свойствами. В связи с этим не рекомендуется применять минимальную обработку почвы на тяжелосуглинистых и глинистых почвах с высокой степенью уплотнения, на почвах с неотрегулированным водным режимом (временно избыточно увлажненных), на почвах с низкими показателями плодородия (содержание гумуса менее 2 %, фосфора и калия — менее 100-150 мг/кг почвы) и при балле плодородия менее 25 % (20 % пашни), на склоновых землях (кроме безотвального рыхления).

Безотвальная (чизельная) обработка почвы возможна под озимую рожь и тритикале на зерно, яровые зерновые после пропашных предшественников, кукурузу на постоянных участках, яровой рапс, люпин, горох, вику, однолетние травы. На легкосуглинистых почвах допускается ее проведение один раз в два года, супесчаных — три раза в четыре года.

Мелкая обработка может проводиться под пожнивные и поукосные культуры, озимую рожь на фураж, редьку масличную, яровые зерновые после пропашных. На легкосуглинистых почвах она осуществляется один раз в два года, супесчаных и песчаных — три раза в четыре года.

В системе обработки почв в севообороте следует умело сочетать отвальные и безотвальные орудия, а также комбинированные агрегаты. При этом необходимо соблюдать периодичность проведения обработок в осенний и весенний периоды, не допуская применения одних и тех же приемов на одном поле на протяжении ряда лет. Все виды механических обработок должны проводиться с чередованием их глубины с целью более полного использования всего потенциала физических и физико-химических свойств пахотного горизонта.

При нулевой обработке почвы (No-Till) против сорняков вместо механических обработок применяют гербициды. Сеялки нарезают узкие борозды сошником, куда укладывают семена с одновременным внесением высокоэффективных гербицидов. Междурядные обработки не проводят.

В условиях республики прямой посев (нулевая обработка почвы) рекомендован под пожнивные и поукосные культуры, озимые зерновые и крестоцветные на зеленую массу, редьку масличную, при подсеве трав в дернину на почвах супесчаных и песчаных с содержанием гумуса ≥ 2 %, фосфора и калия не ниже 150–200 мг/кг почвы.

Источник

Вопрос 1. Понятие о системе обработки почвы

Система обработки почвы и ее почвозащитная и ресурсосберегающая направленность

1. Понятие о системе обработке почвы.

2. Факторы определяющие систему обработки почвы в севообороте. Теоретические основы проектирования системы обработки почвы.

3. Требования сельскохозяйственных культур к агрофизическим условиям почвы.

4. Методологические принципы проектирования системы обработки почвы и их реализация

5. Методы обоснования экологически безопасных систем обработки почвы.

Вопрос 1. Понятие о системе обработки почвы

При возделывании культур в севообороте применяют ряд приемов обработки почвы, под которыми подразумевается однократное воздействие на почву рабочими органами почвообрабатывающих машин и орудий для выполнения одной или нескольких технологических операций. Все приемы объединяют в систему обработки почвы.

Под системой обработки понимают совокупность научно обоснованных приемов основной, предпосевной и послепосевной обработок почвы, последовательно выполняемых при возделывании культуры или в паровом поле севооборота.

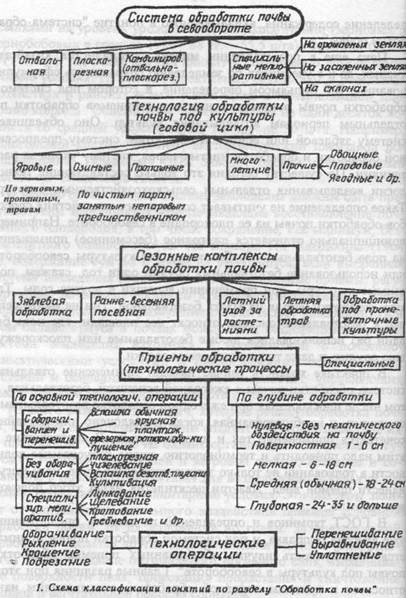

Все составляющие системы обработки можно изобразить в виде схемы (рисунок 1) (Сдобников С.С, Белых А.Г., 1976 с исправлениями).

Выбор оптимальной системы обработки почвы лежит в широком диапазоне всевозможных решений от традиционной системы вспашки до нулевой обработки через множество вариантов безотвальных, плоскорезных, отвальных обработок и их комбинаций при различных уровнях минимизации. Этот выбор определяется экологическим разнообразием условий, требованиями сельскохозяйственных культур и уровнем интенсификации производства, в частности обеспеченностью агрохимическими ресурсами.

Для принятия решения необходимо отчетливо представлять функции почвообработки.

|

Функции механической обработки почвы. В различных природных условиях имеют весьма неодинаковое значение, а часть их могут выполнять другие агротехнические и агрохимические приемы. Рассмотрим основные функции почвообработки в различных условиях.

1. Оптимизация плотности почвы и структурного состояния. 2. Регулирование водного баланса почв и ландшафтов.

3. Предотвращение эрозии и дефляции почвы.

4. Регулирование режима органического вещества и биогенных элементов, размещение удобрений и мелиорантов в пахотном слое.

5. Регулирование фитосанитарных условий. 6. Создание оптимальных условий для посева и получения дружных всходов.

7. Энергосбережение и экономичность.

Для решения и обеспечения вышеуказанных функций применяют разные системы обработки (полная классификация дана в рис. 1).

Исходя из анализа довольно обширной информации по стране с учетом мирового опыта, представляется возможным изложить классификацию почвообработки, включающую системы, подсистемы и приемы обработки почвы в севообороте.

Выделяются следующие системы: отвальная, мульчирующая, комбинированная, нулевая, гребне-грядовая.

Отвальная система обработки почвыв севообороте осуществляется с помощью отвальных орудий с полным или частичным оборачиванием ее слоев.

Данная система подразделяется на подсистемы: разноглубинную и минимальную.

Отвальная разноглубинная система обработки почвы может включать в зависимости от культур в севообороте и других условий в качестве основной обработки глубокую отвальную обработку (согласно ГОСТу 16265-80 на глубину более 24 см), обычную обработку (18-24 см), а также, мелкую (8-16 см) и поверхностную (до 8 см), если они чередуются с более глубокими.

Отвальная минимальная система обработки ограничивается применением поверхностной или мелкой обработки почвы. Более глубокие обработки используются в исключительных случаях.

Набор приемов обработки в отвальной системе включает: вспашку (прием обработки почвы плугом, обеспечивающий крошение, рыхление и оборачивание обрабатываемого слоя почвы не менее, чем на 135 о , ГОСТ 16265-80); культурную вспашку (плугом с предплужником); дискование почвы (прием обработки дисковыми орудиями, обеспечивающий крошение, частичное перемешивание почвы и уничтожение сорняков); гребнистую вспашку (вспашка поперек склона с поделкой гребней плугом с одним удлиненным отвалом); двухъярусную обработку (обработка почвы с оборачиванием верхней части пахотного слоя и одновременным рыхлением нижней части или взаимным перемешиванием верхнего и нижнего слоев); мелиоративная вспашка плантажными и трехъярусными плугами; боронование (прием обработки почвы зубовой бороной, обеспечивающий крошение, рыхление и выравнивание поверхности почвы, а также частичное уничтожение проростков и всходов сорняков); фрезерование (прием обработки почвы фрезой, обеспечивающий ее рыхление, крошение и тщательное перемешивание); прикатывание.

В настоящее время большая часть пашни, за исключением восточных степных районов обрабатывается в отвальной разноглубинной системе с усиливающейся тенденцией минимизации.

Мульчирующая система обработки почвы в севообороте осуществляется с помощью безотвальных орудий, сохраняющих на поверхности почвы пожнивные остатки. По возможности мульчирующий эффект усиливается разбрасыванием измельченной соломы в процессе уборки урожая.

Эта система разделяется на три подсистемы: глубокую, разноглубинную и минимальную.

Мульчирующая глубокая система обработки почвы предполагает применение систематической глубокой безотвальной обработки (глубже 24 см). Она применяется на солонцах, солонцеватых и других уплотняющихся почвах, а также в сложных эрозионных ландшафтах для уменьшения поверхностного стока и предотвращения эрозии. Чаще всего она выполняется стойками СибИМЭ, получившими наиболее широкое распространение в Сибири и Зауралье.

Мульчирующая разноглубинная система обработки почвы, предусматривает чередование мелкой и глубокой плоскорезных и других безотвальных обработок на различную глубину в зависимости от культуры в севообороте и состояния почвы.

Разноглубинная плоскорезная система обработки почвы послужила основой почвозащитной системы земледелия, разработанной под руководством А.И.Бараева для дефляционно-опасных районов с тяжелыми по гранулометрическому составу почвами.

Приемы обработки в этой системе первоначально включали: плоскорезную обработку культиватором-плоскорезом; глубокое рыхление культиватором-глубокорыхлителем; обработку штанговым противоэрозионным культиватором. В дальнейшем по мере дифференциации данной системы обработки почвы дополнительно появились: чизелевание, обработка стойками СибИМЭ, обработка параплау, щелевание. Применение параплау особенно эффективно на плотных пересохших почвах, чизелей – на полях чистых от корнеотпрысковых сорняков, стоек СибИМЭ – на влажных почвах, на склонах повышенной крутизны.

В мировой практике все большее внимание уделяется чизелеванию. Его рассматривают как эффективный прием рыхления уплотненных слоев почвы, образующихся при обработке плоскорезами и разрушения плужной подошвы. Высокие почвозащитные показатели при чизелевании обеспечиваются в результате сохранения на поверхности основной массы послеуборочных остатков и резкого ослабления поверхностного стока. Чизелевание эффективно и как прием влагонакопления, особенно при влажной осени. После чизельной обработки с осени не происходит сплошного замерзания почвы, что обеспечивает благоприятные условия для впитывания талых вод и уменьшение их стока, особенно если она проводится в возможно более поздние сроки на склонах.

В отдельные годы при сильном пересыхании тяжелосуглинистых и глинистых почв осеннюю обработку различными рыхлителями следует исключать во избежание образования глыб.

Мульчирующая минимальная система обработки почвы базируется на мелкой плоскорезной обработке. Она нашла широкое распространение на легких по гранулометрическому составу почвах восточных районов страны.

Ранневесеннее боронование в мульчирующей системе обработки почвы производится игольчатыми боронами, посев – специальными противоэрозионными (стерневыми) сеялками.

Комбинированная система обработки почвы. Данная система включает множество вариантов, сочетающих отвальные обработки с безотвальными на различную глубину в соответствии с экологическими условиями и требованиями культур.

Ее можно разделить на три подсистемы: глубокую, разноглубинную и минимальную.

В данной системе используются все приемы, составляющие первые две системы.

Различные варианты комбинированной обработки почвы возникли первоначально при попытках продвижения плоскорезной обработки в лесостепные эрозионные ландшафты Сибири и Зауралья. В условиях повышенного увлажнения сильнее проявлялись недостатки плоскорезных обработок, которые трудно было компенсировать в условиях дефицита азотных удобрений и пестицидов. Поэтому возникали различные комбинации плоскорезной обработки и вспашки. Они в известной мере сдерживают эрозионные процессы. Однако в годы прерывания мульчирующей обработки резко возрастает опасность эрозии.

По мере продвижения безотвальных обработок в различные зоны и регионы стали возникать всевозможные комбинации с использованием достоинств того или иного приема. Например, при окультуривании дерново-подзолистых и особенно болотно-подзолистых почв оказалось весьма эффективным периодическое применение глубокого рыхления.

Главным направлением совершенствования комбинированных систем обработки почвы в районах умеренного проявления эрозии или ее отсутствия является сокращение глубины и частоты обработки и совмещение технологических операций по соображениям энергосбережения и экономичности.

Нулевая система обработки почвы. При этой системе почва остается без механической обработки. Так называемый прямой посев проводят специальными сеялками, а для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями используются пестициды. Согласно данным полевых экспериментов в зональных НИИ эта система имеет большие перспективы, однако существенного практического применения пока что не получила. Она требует высокой квалификации специалистов и повышенной обеспеченности агрохимическими ресурсами.

Гребне-грядовая система обработки почвы. Данная система, включающая нарезку гребней и (или) гряд, имеет важное значение в условиях холодного и влажного климата. Наибольшее распространение она получила в районах Дальнего Востока с муссонным климатом.

Дата добавления: 2016-05-05 ; просмотров: 13783 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник